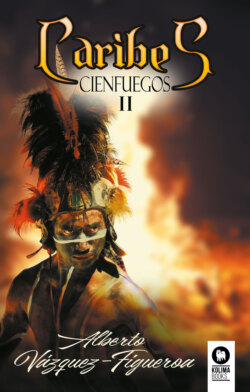

Читать книгу Caribes - Alberto Vazquez-Figueroa - Страница 4

ОглавлениеHur-a-can, el «Espíritu del Mal» en lengua vernácula, arrasó en el otoño de 1493 la isla de Haití, dejando a su paso una trágica estela de muerte y destrucción que los feroces guerreros del sanguinario cacique Canoabó se encargaron de rematar asesinando a los pocos españoles que habían conseguido sobrevivir a las desatadas fuerzas de la Naturaleza en el interior del maltrecho y desguarnecido Fuerte de La Natividad.

Por fortuna, los barbilampiños indígenas haitianos nunca habían sabido contar más que hasta diez, más allá de lo cual todos eran muchos, y no se sentían tampoco capaces de diferenciar un barbudo rostro de cadáver extranjero de otro barbudo rostro de cadáver extranjero, por lo cual nunca consiguieron caer en la cuenta de que no habían logrado acabar con todos sus enemigos.

Drogado por la fiel y silenciosa Sinalinga, el canario Cienfuegos había permanecido completamente ajeno al terrible cúmulo de desgraciados acontecimientos que habían tenido lugar a no más de una legua de la cabaña en cuyo sótano la nativa le mantenía oculto contra su voluntad, y cuando una semana más tarde comenzó a tomar conciencia de que se hallaba aún en el mundo de los vivos y su espectacular viaje a los infiernos se debía tan solo a los efectos de una excesiva cantidad de hongos alucinógenos, fue para advertir en primer lugar cómo una criatura recién nacida berreaba junto a su hamaca.

Sinalinga había dado a luz al primer miembro de una nueva raza al día siguiente del aniquilamiento del primer enclave europeo en el Nuevo Mundo, y como suele ocurrirle a la inmensa mayoría de las mujeres, el recién nacido pasó de inmediato a convertirse en el objetivo principal de sus atenciones, aunque no por ello dejase de sentirse directamente responsable de la seguridad del padre de su hijo.

–Tus amigos han muerto –señaló secamente en cuanto comprendió que el gomero se encontraba en condiciones de entenderle y razonar–. Y aunque los hombres de Canoabó han vuelto ya a sus tierras, aquí corres peligro.

El muchacho pareció aceptar resignadamente el hecho de que al fin se hubiera consumado una masacre que llevaba meses gestándose, lo cual no significó, sin embargo, que no se sintiera profundámente apenado por el espantoso fin de Maese Benito de Toledo, el viejo Virutas, el agresivo Caragato, e incluso el estúpido y engolado gobernador Arana, ya que la inmensa mayoría de ellos se habían convertido en el transcurso de aquellos largos meses, no solo en sus compañeros de exilio y aventuras, sino casi en su única familia.

Ahora estaban muertos, e inconscientemente se inclinaba a imaginar que con su brusca desaparición le habían traicionado, puesto que ninguno de ellos parecía haberse detenido a meditar en el hecho de que permitiendo que los asesinaran, le dejaban absolutamente solo al otro lado del océano, consiguiendo así que él, Cienfuegos, mísero e ignorante pastor de cabras de la agreste isla de La Gomera, se convirtiera en el único europeo sobreviviente en el Nuevo Mundo, y en la única persona medianamente civilizada de la orilla oeste del Atlántico.

Sintió miedo. Pese a su cuerpo de Hércules, su altiva presencia y un valor puesto a prueba en incontables ocasiones, resultaba evidente que continuaba siendo apenas un chiquillo, y la inmensa soledad en que le habían dejado caía como una losa sobre su estado de ánimo.

¿Qué hacer y hacia dónde dirigirse?

¿A quién pedir consejo?

La cobriza mujer que amamantaba al niño le observaba con su rostro de piedra y sus inescrutables ojos profundamente oscuros, y aunque nada decía, su actitud daba a entender que la presencia de la diminuta criatura que con tanta desesperación se le aferraba al pecho bastaba por el momento para llenar su vida y optaba, por tanto, por mantenerse al margen de cuanto pudiera acontecerle a su ex amante. Con salvarle una vez la vida había cumplido.

Cienfuegos observó al niño. Era su hijo, pero le costaba hacerse a la idea de que aquel ansioso monito arrugado que no hacía otra cosa que llorar y mamar fuese sangre de su sangre, y menos aún aceptaba el hecho de que constituía al propio tiempo la primera semilla germinada de una nueva raza que algún día se extendería por todo un continente.

Y es que a decir verdad, el canario Cienfuegos aún no había tomado –y de hecho jamás tomaría– plena conciencia del caprichoso papel que el destino le tenía reservado como testigo de la magna epopeya en que habría de convertirse el descubrimiento y la conquista de aquellas regiones, ni de la evidencia, incontestable ya, de que se había convertido en el padre del primer mestizo del continente que algún día sería llamado América.

Por el momento no era más que un rapazuelo desconcertado que se preguntaba insistentemente cómo era posible que apenas un año antes se dedicara a apacentar cabras en los riscos de su isla natal, y ahora se encontrase abandonado de la mano de Dios y de los hombres tres mil millas más allá del confín del universo.

Siempre se había dicho que en las costas de La Gomera comenzaba el Océano Tenebroso y acababa la Tierra, pero he aquí que como por arte de magia un sinfín de dramáticos acontecimientos le habían colocado en un lugar que se encontraba situado en la margen opuesta de ese océano.

–¿Qué debo hacer?

–Marcharte. Si continúas aquí te matarán, y es muy posible que en ese caso mataran también al niño. Es mejor que te vayas.

–¿Vienes conmigo?

–No. Las tribus del interior nos aborrecen; acabarían esclavizándonos y no debe ser ese el futuro de mi hijo. Mi hermano es un cacique.

–Entiendo –admitió el gomero–. Con que me esclavicen a mí será suficiente. ¿Hacia dónde me aconsejas que me dirija?

–Hacia cualquier lugar, excepto los territorios de Canoabó. Te matarían en el acto.

–¿Domina las montañas?

–Ese es su feudo, lo que lo convierte en poderoso e inexpugnable.

–¡Lástima! Las montañas son el lugar donde me desenvuelvo más a gusto y aún no conozco bien las selvas de la costa. ¡Me siento tan débil!

–Pronto se te pasará el efecto de las drogas. En tres o cuatro días te encontrarás tan fuerte como antes.

–¿Por qué lo hiciste?

–No quería que mi hijo naciese sin padre.

–¿Solo por eso?

Los negros ojos de la haitiana se clavaron largamente en el demacrado rostro de Cienfuegos, pero una vez más a este le resultó imposible averiguar qué era lo que pasaba por su mente.

Por último, Sinalinga hizo un gesto con la cabeza hacia la criatura que se había quedado dormida con la boca aún pegada a su pezón.

–Algún día los tuyos volverán –dijo–. Entonces necesitaré que le protejas.

–Los míos nunca volverán.

–Volverán –insistió ella convencida–. Yo sé que volverán.

Balanceándose suavemente en la ancha hamaca de fibra en la que ya se había acostumbrado a dormir con más comodidad que en cualquier camastro e incluso mejor que en el suelo, que siempre había sido su lecho preferido, el pelirrojo comenzó a amodorrarse al tiempo que se preguntaba si en realidad Sinalinga tendría razón y los suyos regresarían algún día a aquella lejana y salvaje Tierra de las Montañas.

El almirante don Cristóbal Colón así lo había prometido en el momento de zarpar hacia España, pero el gomero tenía sobradas razones para no confiar demasiado en las promesas del Virrey de las Indias, y desde la aciaga noche del naufragio de la nao capitana su fe en él se había resquebrajado aún más, ya que había tenido tiempo sobrado para reflexionar sobre su extraño comportamiento a todo lo largo del arriesgado viaje.

Para Colón, nada ni nadie que no se encontrase directamente relacionado con la consecución de sus personalísimos objetivos merecía que se le dedicase ni tan solo un minuto de su precioso tiempo, y jamás daba un paso que no estuviese encaminado a conseguir el último fin que se había marcado, y que no era otro que el de alcanzar la fabulosa corte del Gran Kan por el camino del oeste.

Que regresase o no a rescatar a los treinta y nueve hombres que había dejado abandonados a su suerte en aquel absurdamente llamado Fuerte de La Natividad dependería tanto de que conviniera a sus intereses como del apoyo que estuvieran dispuestos a prestarle unos Reyes Católicos, que tenían ya demasiados problemas como para pensar en nuevas y arriesgadas aventuras allende los mares.

Y quedaba por último una difícil pregunta que el canario se había planteado a menudo: ¿cómo diablos conseguiría el almirante encontrar nuevamente un lugar perdido en mitad de los océanos?

Para el cabrero, hombre de tierra adentro, analfabeto y casi incapaz de hacerse entender medianamente hasta el momento en que se le ocurrió la nefasta idea de embarcarse como polizón en la Santa María, las artes de la navegación continuaban permaneciendo en el más absoluto misterio, y por mucho que se esforzase en tratar de entenderlo, aún se le antojaba cosa de brujería que una nave marchase en el rumbo deseado cuando los vientos se empeñaban en soplar desde muy distintas direcciones. Con mayor razón, consideraba empeño totalmente inalcanzable encontrar una isla perdida en mitad de los mares por más que en repetidas ocasiones hubiesen tratado de explicarle cómo las estrellas y una mágica aguja magnética marcaban los caminos del agua.

Por mucho que el maestro armero o el Caragato pretendieran en su día convencerlo de lo contrario, a su modo de ver Colón no solo no sería capaz de localizar de nuevo la isla de La Española, sino que lo más probable es que ni tan siquiera consiguiese regresar a Sevilla.

Y al fin y al cabo, ¿qué importancia tenía si aunque volviera tan solo encontraría ruinas y cadáveres?

Durmió dos días más y al amanecer del tercero descubrió que Sinalinga y el niño habían desaparecido y su lugar lo ocupaba un gran cesto de fruta coronado por una especie de tosco brazalete de oro que parecía constituir el regalo de despedida de la mujer con la que había compartido largos y difíciles meses de estancia en la isla.

Meditó amargamente sobre el hecho de que resultaba innegable que se había convertido en el ser humano más solo y abandonado del planeta puesto que se encontraba rodeado de una raza enemiga, lejos de todo y en mitad de una naturaleza hostil, y por último, se apoderó de su espada, la daga que le regalara el maestro armero y su larga e inseparable pértiga de afilada punta, para encaminarse decidido hacia lo que quedaba del fortín, pero su entereza se quebró al reconocer entre los putrefactos despojos cubiertos de millones de moscas el cuerpo de Maese Benito de Toledo y los cadáveres de Barbecho, Cándido Bermejo y el Caragato clavados a flechazos al gran palo del patio central.

De la anárquica construcción que con tanto esfuerzo habían alzado aprovechando los restos de la nave naufragada apenas quedaban en pie más de media docena de postes, y tanto las cabañas de los tripulantes como los almacenes de víveres habían desaparecido de la faz de la Tierra cómo si un gigantesco cíclope las hubiese barrido de un solo manotazo. Sobre la arena de la playa se distinguían las cuadernas de la chalupa de la Santa María, y una pequeña bombarda con el alma repleta de hojarasca aparecía extrañamente recostada sobre una caída palmera.

El mar estaba en calma, el sol le abrasaba la espalda, y ni un soplo de viento agitaba siquiera las hojas de los árboles, como si la quietud de la muerte se hubiera adueñado del paisaje al igual que se adueñara de los hombres.

Tan solo se percibía el zumbido de millones de moscas, y en la orilla, lamido por el agua, un cuerpo humano al que le faltaba una pierna servía de pasto a centenares de cangrejos que al rozarse producían un trágico murmullo semejante al de parlanchines comensales que comentasen en voz baja las excelencias del almuerzo que estaban disfrutando.

Tomó asiento sobre una piedra y contempló, acongojado, el desolado lugar que viera la última vez repleto de vida y movimiento, y se preguntó furioso qué cara pondría el almirante Colón, si es que alguna vez regresaba, cuando se enfrentase al resultado de sus sucias maquinaciones.

–Alguien tendrá que pedirle cuentas por todo esto –se dijo–. Y daría años de vida por estar presente en ese instante. ¡Tantos hombres valientes y tantas ilusiones comidas por las moscas…!

Desde la otra orilla del estrecho riachuelo media docena de nativos le observaban. y aunque su actitud no denotaba hostilidad, el gomero sabía a ciencia cierta que si bien ningún peligro inmediato cabía esperar de ellos, probablemente se apresurarían a llevarle al feroz Canoabó la noticia de que había dejado un molesto testigo de las atrocidades cometidas por sus hombres.

Comprendió que no debía permanecer durante mucho tiempo en aquel lugar maldito de los dioses, pero se preguntó una vez más hacia dónde encaminar sus pasos y cómo dejar constancia a los que quizá volvieran de que, al menos él, el canario Cienfuegos, seguía con vida.

¿Pero qué explicación podía ofrecer sobre las auténticas razones de su supervivencia a quienes no conocieran con detalle el cúmulo de confusos acontecimientos que habían ocurrido en el fuerte durante los últimos meses?

¿Cómo hacer comprender a unos recién llegados que jamás había tenido intención de traicionar a los suyos y había sido una salvaje la que le había drogado para ocultarlo más tarde en un agujero de su choza?

Treinta y ocho marinos españoles habían muerto a orillas del mar que dominaban unos feraces caribes que continuamente lo surcaban a la caza de nuevas víctimas con las que satisfacer sus ansias de carne humana, y contra toda lógica, tan solo él, el estúpido Guanche que jamás pretendió descubrir nuevos mundos y era el único que se había embarcado por error en tan peligrosa aventura, había conseguido sobrevivir.

¿Por qué?

El más joven, el más inexperto; aquel por cuya vida nadie hubiera dado un pimiento y al que muchos consideraban en un principio el tonto de a bordo era, sin embargo, el que ahora se sentaba en una roca del destruido fuerte a contemplar, anonadado, los putrefactos cadáveres de sus compañeros de fatigas.

Le espantó la sola idea de enfrentarse algún día al mismísimo Virrey de las Indias teniendo que relatarle con toda suerte de detalles las terribles luchas internas, las sucias traiciones y las absurdas malquerencias que habían tenido lugar entre aquel mísero puñado de hombres abandonados a su suerte, o explicarle a unos adustos y apoltronados jueces por qué se mataron entre sí sus compañeros a causa de una mujer, o a causa de una invencible necesidad de gobernar a toda costa sobre quienes resultaba evidente que no querían dejarse gobernar.

Sentado allí, en el centro del desolado patio, sin más compañía que las moscas ni más testigos que los esquivos indígenas que le observaban desde lejos, Cienfuegos tomó plena conciencia de que, hiciera lo que hiciera y contara la historia como quiera que la contase, el simple hecho de estar vivo le convertía para siempre en un personaje sospechoso, y dondequiera que fuese le señalarían con el dedo como al cobarde canario que escapó de La Natividad cuando su obligación era la de estar también gloriosamente muerto.

Luego, al caer la tarde, pareció comprender que resultaba estúpido preocuparse de lo que pudiese nadie pensar el día de mañana, ya que lo más probable era que ni siquiera existiese tal mañana, por lo que una invencible laxitud o más bien una desesperanzada apatía acompañada de una profunda desgana a enfrentarse a la vida se apoderó poco a poco de su ánimo, hasta el punto de que por casi tres horas se le antojó empresa inútil iniciar una vez más la ardua tarea de salvar su maltratado pellejo.

Durante aquel largo y agitadísimo año había tenido que escapar a tantos y tan variados peligros que a menudo se preguntaba si el destino sería capaz de continuar inventando nuevas formas de acosarlo, para llegar con el tiempo a la triste conclusión de que, efectivamente, la desatada y tortuosa imaginación de sus hados maléficos iba siempre mucho más allá de lo que nadie pudiera concebir.

Y ahora esos hados le mantenían otra vez acorralado y sin opción aparente a encaminarse a parte alguna, sentado frente a un tranquilo y verde mar plagado de hambrientos tiburones, y sabiendo que a sus espaldas se abría una impenetrable selva sembrada de peligros.

–¡Mierda! –exclamó.

De nuevo se vio en la obligación de echar mano al recuerdo de Ingrid, aferrándose con desesperación al convencimiento de que algún día conseguirían reunirse definitivamente en Sevilla, y tan solo la evocación de su hermoso rostro y la irresistible necesidad que sentía de acariciar su cuerpo terso y duro le impulsó a alzarse al fin de aquella roca dispuesto a intentar salvar la vida aunque únicamente fuese por regresar junto a su amada.

¿Pero qué hacer y hacia dónde dirigirse?

Tan solo una cosa tenía clara: el sol salía por España.

Durante la interminable travesía a bordo de la Santa María ni un solo día había dejado de amanecer por popa, y era por tanto hacia ese amanecer hacia donde debería encaminar sus pasos si es que abrigaba la esperanza de volver a reunirse alguna vez con la rubia alemana.

El único obstáculo lo constituían poco más de tres mil millas de un océano agitado y profundo del que lo ignoraba absolutamente todo.

Fue en ese momento cuando le vino a la mente la pesada embarcación que el viejo Virutas, Quico el mudo y Cándido Bermejo habían estado construyendo en una escondida cueva del norte de la bahía, y le asaltó de pronto la acuciante necesidad de comprobar qué había sido de ella, por lo que tomó sus armas, atravesó el riachuelo y se internó en la espesura siguiendo el casi invisible sendero que habría de conducirlo en primer lugar al minúsculo cementerio en el que descansaban aquellos que habían tenido la tremenda desgracia de morir antes de la gran masacre, y la gran suerte de contar con amigos que se ocuparan de enterrarlos y colocar sobre sus tumbas una losa de piedra con sus nombres.

Se detuvo unos instantes a dedicarles un último recuerdo, y le hubiera gustado conocer al menos una sencilla oración que rezar por su alma, pero tuvo que limitarse a evocar los ya borrosos rostros de aquel Salvatierra al que matara una serpiente, del grasiento cocinero al que apuñalaran mientras hacía el amor con una india muy golfa, o del vicegobernador Pedro Gutiérrez, al que acribillaran malamente a flechazos.

Se ocultó luego largo rato entre la espesura para cerciorarse de que ningún nativo le seguía, y descendió por último por el peligroso acantilado hacia la diminuta ensenada junto a la cual se abría la camuflada entrada de la gruta.

El corazón le latía con inusitada violencia al apartar los arbustos que la ocultaban y permaneció luego muy quieto, con la espada firmemente empuñada, tratando de habituarse a la penumbra y atento a dar un salto a la menor señal de peligro.

Al fin distinguió los contornos de la barca ligeramente escorada sobre la banda de babor y algo maltratada por las aguas, que al subir de nivel durante la tormenta la habían golpeado sin piedad contra las paredes de roca, pero aparentemente tan sólida como cuando la vio por primera vez meses atrás.

Se aproximó a ella muy despacio y la estudió con sumo cuidado. Tendría poco más de ocho metros de eslora por casi tres de manga y dos de alzada, y pese a que no entendía mucho de embarcaciones abrigó la sensación de que debía ser una nave fiable y marinera con la que la gente experimentada sería muy capaz de realizar difíciles travesías, aunque sin soñar, desde luego, en alcanzar con ella las costas españolas.

Abrió la trampilla de popa para echar un vistazo a su interior, y a punto estuvo de soltar un alarido al advertir cómo dos aterrorizados y enfebrecidos ojos le miraban.

–¡Dios del cielo! –exclamó asombrado–. ¡Virutas!

–¡Cienfuegos! –replicó angustiada una voz débil apenas audible–. ¿Eres tú, Cienfuegos?

–¡Lo soy, viejo! ¡Qué alegría encontrarte! Creí que estaban todos muertos…

Le respondió un sollozo y durante largo rato el pobre carpintero no fue capaz de pronunciar ni una sola palabra, limitándose a abrazarse a su cuello, cubriéndole de mocos y escondiendo el demacrado rostro en su nuca.

–Yo también lo creía –hipó al fin entrecortadamente–. Un salvaje me hirió en la pierna pero conseguí sacarle las tripas y arrastrarme hasta aquí confiando en que alguien más viniera. Pero ha pasado tanto tiempo que empezaba a desesperar… ¿Estás solo?

El gomero asintió con un triste ademán de la cabeza:

–Me temo que sí, viejo. Y a poco más no vengo. –Le ayudó a salir de su escondite, tumbándolo sobre la inclinada cubierta–. ¿Cómo va esa pierna?

–Mejor, aunque sospecho que jamás volveré a caminar decentemente. –Señaló hacia el exterior–. ¿Qué ocurrió ahí fuera? –quiso saber.

–No estoy seguro. Sinalinga me dio algo que me hizo dormir tres días y cuando desperté ya todo había pasado. –Le miró con fijeza a los ojos–. ¿Tú me crees, verdad?

El anciano le apretó con fuerza la mano en un gesto de confianza y amistad.

–¡Naturalmente, Guanche! Te conozco y me consta que eres un tipo leal con dos cojones. Recuerda que te elegí para venir con nosotros. –Sonrió tristemente–. Y siempre imaginé que tu india haría cualquier cosa por salvarte.

–Ha tenido un niño. –El tono de voz del pelirrojo denotaba amargura–. Pero se lo ha llevado.

–No debes culparla. Su hijo será siempre lo primero, y dada la situación no creo que nadie apueste por tu cabeza… Ni por la mía.

–Aún estamos vivos. Y ahora somos dos. –El canario tomó asiento sobre la borda de la embarcación como si súbitamente las piernas le fallaran–. ¡Dios! –exclamó–. No puedes darte una idea de cuánta alegría me da verte… ¡Me sentía tan solo!

–¡Pues imagínate a mí, aquí, herido y hambriento! Te juro que he rezado más durante estos días que en mis sesenta años anteriores. –Le miró con fijeza–. ¿Qué vamos a hacer ahora? –inquirió angustiado.

–No tengo ni la menor idea.

–¿Siguen ahí fuera?

–¿Quién? ¿Los guerreros de Canoabó? No. Solo quedan los hombres de Guacaraní, pero ya no me fío de ellos.

–Nos traicionaron.

–En realidad nos traicionamos nosotros mismos. Si hubiéramos sido capaces de mantenernos unidos y aprender a respetarlos, nada de esto hubiera ocurrido.

–Ya es tarde para lamentaciones –señaló el viejo amargamente–. Ahora lo que importa es alejarse cuanto antes, aunque no creo que llegue muy lejos con esta pata renca.

–¿Sabes navegar?

–He pasado cuarenta años de mi vida en el mar y sé cómo manejar un barco, pero no tengo ni puñetera idea de cómo hacerlo llegar a un lugar determinado. –Golpeó con el puño la cubierta–. Y no hay modo de arrastrar hasta el agua esta barca. La construí a conciencia, e incluso seis hombres fuertes se romperían la espalda tratando de moverla.

–Alguna forma habrá –señaló el cabrero.

–No, que yo conozca –replicó el otro–. Y tengo hambre.

Le entregó un coco y unos mangos que llevaba en la bolsa, y mientras el anciano los devoraba con ansia se entretuvo en inspeccionar la embarcación buscando una fórmula que le permitiera colocarla sobre las quietas aguas que lamían las rocas a no más de treinta metros de distancia, pero al fin se vio en la obligación de reconocer que el viejo Virutas tenía razón y que serían necesarios como mínimo seis hombres para poner a flote en mitad de la bahía aquel tosco armatoste.

Todo en él parecía listo para emprender la navegación puesto que contaba incluso con un recio palo que aparecía tumbado sobre la cubierta, la botavara y dos juegos de velas cuidadosamente doblados a proa, pero el conjunto debía sobrepasar con mucho la media tonelada y resultaba ilusorio confiar que entre un muchachuelo y un viejo herido consiguieran ni tan siquiera sacarlo de la cueva.

–Hay que buscar agua y provisiones –señaló al fin–. Mientras tanto tal vez se nos ocurra algo. ¡Piensa!

–¡No seas pesado, rapaz! –fue su agria respuesta–. Recuerda que soy carpintero de ribera y llevo cinco días dándole vueltas al asunto. Sería como tratar de cambiar de sitio una montaña. ¿A dónde vas ahora? –se alarmó.

–A por comida. Dejé un cesto de fruta en la cabaña, y entre los restos del almacén descubrí judías, tocino y algunas cosas que los salvajes nunca prueban.

–¿Y vas a dejarme solo?

–Volveré al anochecer.

–¿Y si no vuelves?

–Será que me han matado, pero lo dudo. A pesar de todo, estos indios son pacíficos y ni siquiera tienen armas.

–Avisarán a Canoabó.

–Es muy posible –admitió–. Pero tardarán por lo menos tres días en regresar.

–¡No te vayas!

–¡No seas caguica, viejo! –se impacientó–. Cualquier cosa es mejor que morirse de hambre. –Se encaminó a la salida–. ¡Y piensa!

Cuando al oscurecer regresó cargado como un burro, el carpintero dormitaba, y al abrir los ojos tuvo que admitir que continuaba sin hallar solución al difícil problema.

–Al fin y al cabo –masculló roncamente–, casi prefiero acabar aquí a ahogarme en ese mar infestado de tiburones. Ya estoy demasiado correoso como para servirle de desayuno a un pez.

–Nadie va a comerte, Virutas –fue la firme respuesta del cabrero–. También yo tuve hoy un mal momento, pero ya pasó. Y te necesito para salir de este maldito lugar y llegar a Sevilla.

–¡No jodas con Sevilla! –replicó el otro con acritud–. Por contentos podríamos darnos si llegáramos tan siquiera a mar abierto. Esto no hay quien lo mueva.

–¡Eso lo veremos!

Las tinieblas se habían apoderado ya de la cueva, por lo que decidieron que lo mejor que podían hacer era dormir dejando para la mañana siguiente la búsqueda de una solución factible a su problema, y apenas la primera claridad se filtró por entre la maleza, el canario observó fijamente al anciano que le observaba a su vez desde hacía rato y exclamó, guiñándole un ojo:

–¡Ya lo tengo!

El otro se irguió esperanzado.

–¿Qué?

El canario sonrió divertido.

–La solución… Buscaré ayuda.

–¡Vete a la mierda! –barboteó el carpintero furibundo–. Estamos intentando escapar de unos salvajes que quieren cosernos a flechazos y lo único que se te ocurre es ir a pedirles ayuda. Creo que al fin van a tener razón los que aseguraban que eres tonto.

–Sé cómo hacerlo –replicó Cienfuegos al tiempo que se ponía en pie de un salto puesto que se diría que la larga noche de descanso le había insuflado nuevos ánimos y se sentía con fuerzas como para comerse el mundo–. Pero ahora lo primero que quiero hacer es dejar un mensaje que únicamente don Luis de Torres o maese Juan De La Cosa puedan interpretar si es que regresan.

–¿Qué clase de mensaje?

–Uno que les haga comprender que seguimos con vida.

–A mí me importa un carajo que nadie sepa si estoy o no estoy vivo. Con que lo sepa yo, basta.

–¿No tienes amigos?

–Tú.

–¿Y parientes?

–Ninguno, gracias a Dios.

–¿Siempre has estado solo en el mundo?

–Mi mundo es demasiado pequeño como para compartirlo. –Acarició la embarcación–. La madera me da cuanto preciso.

–Siempre imaginé que estabas chiflado, pero ya veo que es más de lo que suponía. Haremos buena pareja. –Se encaminó de nuevo a la salida–. En este caso me ocuparé de dejar un solo mensaje. –Interrumpió el inicio de protesta alzando la mano–. ¡No te inquietes! –le tranquilizó–. Volveré pronto.

–¿Pero adónde diablos vas?

–A cavar mi propia tumba.

–¿Tu propia tumba? –se asombró el otro–. ¿Por qué?

–Porque tan solo a alguien que me aprecie sinceramente se le ocurrirá la peregrina idea de visitar mi tumba.

El viejo ni respondió siquiera convencido como estaba de que de entre todos los seres de este mundo con los que podía haberse quedado abandonado en una remota isla hostil, ninguno hubiera resultado jamás tan disparatado e incongruente como el pintoresco canario pelirrojo que se había colado de polizón en su barco pretendiendo ir a Sevilla cuando en realidad navegaban en dirección opuesta.

Se limitó por tanto a orinar contra un rincón y entretenerse luego en cortar en dos un coco para beberse el dulce líquido y masticar lentamente la pulpa con sus escasas y maltrechas muelas, decidido a no volver a preocuparse por cuanto pudiera ocurrirle, ya que se sentía íntimamente convencido de que su larga existencia había llegado tiempo atrás a su fin, y los días que le estaban concediendo de más eran tan solo Virutas que en cualquier momento se agotarían.

La triste noche en que la Marigalante, o Santa María, como tan pomposamente la había bautizado el engolado almirante Colón, encalló para siempre y se vio obligado a deshacerla a martillazos después de haber dedicado media vida a construirla y mantenerla, había llegado a la dolorosa conclusión de que estaba despedazando de igual modo su propio esqueleto, y eran ya muy contadas las ceñidas que le quedaban por dar en este mundo.

Su incontrolado miedo había pasado, porque lo que en verdad le asustaba era el hecho de morir como un perro acurrucado en el sollado de un barcucho oculto en una cueva, aunque pensándolo bien, quizá jamás existió sepultura más adecuada para un carpintero de ribera que aquel mausoleo levantado con sus propias manos.

Era un buen barco, de eso estaba seguro: un lanchón pesado y algo tosco de líneas que probablemente nunca hubiera ganado la más mísera regata, pero era, desde luego, una nave segura y resistente con la que un piloto como su antiguo patrón, Juan De La Cosa, hubiera sido capaz de alcanzar incluso el puerto de Palos.

Se sentía orgulloso de ella y al contemplarla una vez más cayó en la cuenta de que no estaba concluida por completo, por lo que cuando el gomero llegó le encontró atareado tallándole en popa con una letra grande y profunda la palabra «Seviya».

–En honor a ti –señaló–. Aunque sigo convencido de que jamás conseguiremos ponerla a flote.

–Eso está hecho –fue la optimista respuesta.

–¿Cómo?

–Lo verás esta noche.

Y esa noche, Cienfuegos abandonó la cueva armado hasta los dientes, se deslizó en silencio junto al escondido cementerio en el que ya figuraba también su propia tumba, y recorrió como una sombra los conocidos senderos de la costa para penetrar como un fantasma en la primera de las cabañas del poblado, en la que una docena de indígenas dormían balanceándose suavemente en sus hamacas.

El canario acarició en el hombro a uno de ellos, que abrió los ojos y a punto estuvo de gritar al descubrir a un palmo de distancia el odiado rostro de un dios blanco pero que ni siquiera tuvo tiempo de abrir la boca, ya que un pesado mazo de carpintero le golpeó secamente la cabeza dejándole inconsciente mientras retumbaba en la estancia un ahogado cloc que apenas inquietó al resto de los durmientes.

Cienfuegos cortó cuidadosamente las sogas que mantenían la hamaca en el aire, envolvió en ella a su víctima y se la echó al hombro, alejándose del lugar tan furtivamente y en silencio como había llegado.

Repitió por cinco veces su aventura nocturna, y con la primera claridad del alba penetró en la cueva precediendo a seis tambaleantes y maniatados haitianos que parecían no haber salido aún de su sueño, y que abrieron los ojos de asombro al descubrir la embarcación y a un anciano, barbudo y desdentado.

–¡Aquí está la ayuda que esperábamos! –señaló alegremente el canario–. Te dije que sabía dónde encontrarla.

–¡Hijo de puta! –fue la divertida respuesta del carpintero–. Tan solo a ti podía ocurrírsete.

–Ahora lo que tenemos que hacer es darnos prisa porque empezarán a buscarlos. ¡Tú! –indicó a uno de los nativos en su idioma–. Por ese lado. El gordo por el otro, y los demás a empujar desde atrás. ¡Andando, que al que no arrime el hombro le corto los huevos!

Una hora más tarde, cuando la «Seviya» flotaba mansamente en mitad de la ensenada contemplada desde la orilla por los aún desconcertados indígenas mientras el viejo Virutas apuntalaba el palo asegurando la botavara y el cordaje que le permitiría gobernar la pesada embarcación, en lo alto del acantilado hicieron su aparición una veintena de hombres armados que de inmediato rompieron a gritar y gesticular airadamente.

–¡Mierda! –exclamó el gomero–. ¡Es gente de Canoabó! ¡Hay que largarse!

–¡Los remos! –gritó el anciano–. ¡Agarra los remos!

Precipitadamente, a punto de resbalar y caer al agua o romperse un pie contra todo lo que encontraba a su paso, Cienfuegos acertó a apoderarse de los pesados remos, colocarlos en los anchos toletes y hacer que la embarcación comenzara a moverse hacia mar abierto.

Llovieron piedras y rocas, que de haberles alcanzado hubieran hecho saltar en pedazos la embarcación, pero el anciano se arrastró hasta donde el cabrero se encontraba y juntos consiguieron alejarse del peligro.

Aun así, varias flechas e incluso una corta lanza se clavaron en cubierta, y cuando al fin se sintieron a salvo se les antojó un auténtico milagro haber logrado escapar con bien del apurado trance.

–¡Cristo! –masculló el viejo–. Si por algo lamento no tener hijos es por no poder contarles a mis nietos tamaña aventura.

–De todos modos no iban a creerte –replicó el canario mientras con un ademán de la cabeza señalaba al grupo de guerreros que aún correteaban por la playa profiriendo amenazas–. Y mejor será que nos apresuremos a perdernos de vista, porque los creo muy capaces de ir a buscar sus piraguas y seguirnos.

El sol caía a plomo, un par de aletas de tiburones los servían de escolta, y ante ellos se abría un horizonte infinito en el que nada más que ignorados peligros los aguardaban, pero se sentían tan felices por haber conseguido un nuevo aplazamiento a la sentencia de muerte que desde meses atrás planeaba sobre sus cabezas que se mostraban exultantes de alegría y evitaban por tanto razonar acerca de su incierto futuro.

El viejo Virutas, que aferraba con inusitada fuerza la caña del timón y parecía haber recobrado gran parte de su presencia de ánimo, guiñó por último un ojo a su joven compañero de fatigas.

–¿Qué rumbo, capitán? –quiso saber.

El pelirrojo sonrió divertido.

–Hacia donde nace el sol, naturalmente: ¡Hacia Sevilla!