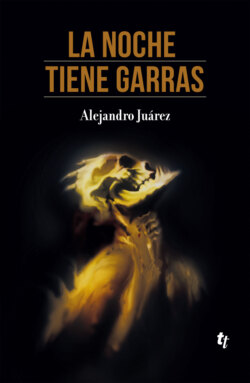

Читать книгу La noche tiene garras - Alejandro Juárez - Страница 9

ОглавлениеCUENTOS DE ESCUELA

—¿Y hoy qué vamos a hacer? —preguntó Julián.

—Hay que contar historias. Unas de miedo.

Los cuatro estuvieron de acuerdo. Había lugar de sobra donde sentarse: un tonel cortado a la mitad, una tabla rota pero grande y dos pupitres incompletos, con los posabrazos arrancados. El lugar en el que se encontraba el grupo funcionaba como bodega al aire libre, protegido en parte por una techumbre de lámina sostenida por postes de madera, requemados por el sol. Ubicado al final del amplio patio escolar, en un recoveco invisible desde las oficinas de dirección, el rincón era buen refugio contra los adultos si se era cuidadoso y se evitaba hacer ruido. El único que iba a ratos era el viejo conserje, que agregaba esporádicamente otro mueble desvencijado al montón, para ser lentamente desgastado por la luz y el soplo seco del viento, a la espera de una reparación que nunca llegaría.

Un ruido repentino los puso en alerta. La puerta de metal que daba a la calle se agitó y dejó pasar un brazo, luego una pierna. Entre la abertura que permitía la cadena oxidada terminó por pasar un cuerpo menudo, vestido con la camisa blanca y el pantalón gris que componían el uniforme escolar. El recién llegado los vio y se quedó quieto.

—¿Qué quieres? —la voz de Juan sonó fuerte, cortante. Siempre había sido directo para decir las cosas.

—¿Qué están haciendo? —replicó el chiquillo, en lugar de responder. Por su apariencia y tamaño debía estar en tercer grado, cuarto a lo sumo.

—Qué te importa.

Los rostros estaban bañados por las sombras pardas del atardecer. Sus miradas se concentraron en el cuerpo flaco del intruso, que se sacudía el pantalón para eliminar las manchas de polvo.

—Yo me sé unas historias de fantasmas bien buenas.

—¿Y eso qué?

—Iban a platicar cuentos de miedo, ¿no?

—¿Y tú cómo sabes?

—Los escuché hablar.

El niño pequeño permaneció inmóvil, sin sonreír, con el cabello revuelto por breves rachas de viento que hacían crujir el metal de la estructura como los huesos de un viejo. El grupo lo observó, cada quien sopesando cómo lidiar con su presencia inesperada.

—Estás muy chico. Seguro sabes historias bien mensas —dijo finalmente Jorge, el más cercano a él.

Los otros asintieron.

—Una vez vi un esqueleto que sangraba.

—¿Qué?

—Estaba solo en mi casa y escuché algo en el baño. Fui a ver qué era, y antes de abrir la puerta escuché un goteo. No supe por qué pero me dio miedo. Quise salir corriendo, pero mi mano ya le estaba dando vuelta a la perilla y no la pude detener. Era como si no fuera mía. Cuando se abrió la puerta, vi al esqueleto colgado de la regadera, con chorros de sangre que le resbalaban por la cara, las costillas y las piernas. Casi era de noche, pero por el vidrio de la ventana se colaba una luz roja que bañaba los huesos pelados. O a lo mejor era el reflejo de las gotas que escurrían hasta el piso, no sé. El sonido era horrible, me acuerdo bien: un plac, plac que rebotaba en los mosaicos y se me clavaba en la cabeza.

Los chicos mayores seguían fascinados la narración, que se detuvo abruptamente en ese punto.

—¿Y luego qué pasó?

—Me fui corriendo.

—¿Y no te siguió?

—No, imagínate, no estaría aquí platicando.

Una risa tenebrosa recorrió las gargantas de sus escuchas.

—Pinche muchacho, estás inventando… —dijo Javier, el más alto.

—A lo mejor sí, a la mejor no. Lo único que importa es que la historia sea buena, ¿verdad?

—Eso sí. Y la contaste bien.

—Bueno, ¿y quién sigue? —agregó el niño.

Julián gorgoteó lo que intentaba ser una carcajada y comenzó a narrar. Los demás lo siguieron, uno a uno. Desgranaron historias de luces que flotaban en la oscuridad para desbarrancar a incautos, voces que susurraban palabras terribles que se clavaban en el mente hasta perderla, pactos con seres monstruosos, cosas sin nombre que acechaban en las esquinas de la ciudad. Incluso de una mujer que al anochecer se arrancaba las piernas para convertirse en fuego y buscar niños, a los que les chupaba el pecho hasta dejarlos secos, como montoncitos de papel viejo.

La luz del cielo cambió de amarillo a naranja y luego a bermellón, hasta alcanzar tonos marrones que finalmente mutaron en alquitrán. Detrás de la barda podían verse las luces de las farolas, como cuchillos luminosos que intentaban rasgar la negrura, sin lograr alcanzar el rincón en que se encontraban. Las expresiones de los rostros ya no eran visibles, sólo se apreciaba el contorno de los cuerpos, lo que agregó a la última narración un tono de inquietante profundidad. Era posible imaginar unas garras estirándose hacia ellos, para arrastrarlos a un lugar del que nunca habría regreso.

Todos permanecieron en silencio unos momentos, dejando que la sensación de amenaza los envolviera como un perfume intoxicante.

—Bueno, pues ya me voy —dijo el pequeño.

—No me digas ¿qué, te dio miedo?

—Un poco. De eso se trata ¿no? Si no que chiste. Pero me tengo que ir, ya es noche y mi mamá me va a regañar.

—Quédate otro ratito. Un último cuento y ya. Este es de veras fuerte ¿verdad, muchachos? —comentó Javier. Su tono transmitió una cualidad sombría que consiguió que al pequeño le cosquilleara el cuero cabelludo.

—No, en serio, estuvo divertido pero ya me voy.

—¿Y si no dejamos que te vayas? —replicó Juan.

El silencio congeló todo. Los sonidos de la ciudad se esfumaron, como si los camiones traqueteantes, la música que brotaba de una casa en la esquina y los gritos de una parvada jugando futbol fueran absorbidos por una boca gigantesca, llena de dientes podridos.

—Ya déjalo, no seas cabrón —interrumpió Jorge—. Vete ya, niño. Estuviste bien, pero a veces es bueno no meterse en cosas de mayores.

El chiquillo se escurrió con rapidez sin decir nada. El paso de su cuerpo por la rendija de la puerta y la sacudida tintineante de la cadena oxidada rompieron la burbuja que envolvía el momento. Lo único que quedó de su visita fue el aroma de su miedo flotando en las tinieblas del patio escolar.

—¿Por qué lo dejaste ir? —el tono de Juan era afilado—. Era nuestro. Vino solo y se quedó, aunque le advertimos que se fuera.

—Me dio lástima, no sé por qué. Creo que me recordó a mi hermanito.

—Pero lo queríamos. Lo necesitábamos… —jadeó Javier con tono de perro hambriento.

—Ya no importa. No está y no va a volver. Tendremos que esperar hasta la siguiente ocasión.

—La siguiente ocasión, la siguiente ocasión… no es justo —replicó Julián.

—Lo que nos pasó a nosotros tampoco fue justo. Pero aquí estamos. Y no hay nada que hacer.

Los ojos del cuarteto resplandecieron como chispas de fogata mientras se enroscaban en sus lugares, hundiéndose poco a poco en la negrura.

—Todavía me duele el pecho ¿a ustedes no? —el tono de Javier reflejaba un cansancio infinito—. Donde me chupó la mujer esa.

Nadie respondió. Los cuerpos se agitaron como tinta en un arroyo y empezaron a empequeñecerse. Cambiaron de color, hasta transformarse en bolas ardientes que flotaron un instante en el aire nocturno. Luego, con un plop, desaparecieron.