Читать книгу Так хорошо мы плохо жили - Александр Ефимов-Хакин - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

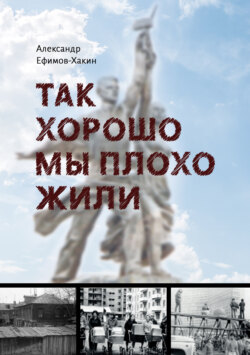

Так хорошо мы плохо жили

Москва середины прошлого века

ОглавлениеЭто другой город, в другой стране, с другими горожанами. Уверен, что нынешнему молодому поколению даже трудно представить те времена, ту Москву, тех москвичей с их совсем иными интересами, заботами, радостями, чаяниями, взаимоотношениями. Все до неузнаваемости изменилось с тех пор.

В отличие от Санкт Петербурга, с его регулярной застройкой, Москва – исторически сложившийся, стихийно застраиваемый город «на семи холмах», где множество узких, извилистых улочек со спусками и подъёмами. И, как большинство старых городов, она имеет радиально-кольцевую застройку: сначала в пределах Кремля, затем Китай-города, Бульварного, Садового колец и, наконец, кольца Застав ХVIII–XIX веков. Все это придавало Москве живописность, в отличие от графического Санкт-Петербурга.

В 1920-30-е годы мир захватило новое архитектурное поветрие – строительство города-сада. Одним из идеологов направления был французский архитектор Ле-Корбюзье. Он предложил свой проект новой Москвы, где наметил снести весь город за исключением Кремля. Затее его, к счастью, не суждено было сбыться. Москва удовлетворилась лишь одним его творением (Центросоюза, теперь Росстат) на Мясницкой улице, но, пожалуй, одним из лучших зданий современной архитектуры в Москве (первый этаж здания перестроен).

Москва конца 1940-х – начала 1950-х годов – город значительно меньший, чем сейчас, и по территории, и по количеству жителей.

Это спокойный и малоэтажный город. Общий уклад жизни, вероятно, сохранился ещё с начала ХХ века.

Фото 13. Старое и новое

Наряду с широкими площадями и монументальными зданиями конструктивизма 1920-х годов разбросаны живописные доминанты кое-где сохранившихся колоколен и церквей; множество узких, извилистых улочек и переулков.

После войны в 1948-54-х годах стали возводиться семь высотных домов на семи холмах, как новый этап в доминантах Москвы. Эти светлые новые здания, контуры которых чётко прорисовывались на фоне неба, резко контрастировали со старыми, обшарпанными, грязными домами старой Москвы.

Советское руководство давно задумывало создать уникальные символы Советской эпохи, и начало этому положил Дворец Советов, фундамент которого закладывали в 1930-е годы. Дворец проектировался как самое высокое здание в мире высотой 415 м. Вершиной здания являлась 100-метровая скульптура Ленина.

Фото 14. Фундамент Дворца Советов

Однако Великая Отечественная война не позволила продолжить строительство грандиозного сооружения, металл фундамента употребили на противотанковые ежи.

Но прекращение строительства, на мой взгляд, сыграло положительную роль. В архитектурном плане громада здания резко диссонировала бы с застройкой центра Москвы. В строительном отношении реализация проекта потребовала бы огромных материальных затрат и была бы весьма и весьма трудоёмкой по следующим причинам. Значительная весовая нагрузка статуи (100 м) и высотного здания под ней (высотой более 250 м) воздействуют на перекрытие зала заседаний Верховного Совета, плюс значительная ветровая нагрузка на статую (это не обтекаемая ветрами Останкинская телебашня). Четвертичные аллювиальные отложения пойменного грунта Москвы-реки требуют мощный ростверк фундамента и сложные подъёмные механизмы.

Фото 15. Фундамент затем бассейн «Москва»

Так и простоял фундамент Дворца все 1940-е и 50-е годы, затем в течение 30 лет там находился открытый бассейн «Москва», а с 1994 года – началось воссоздание храма Христа Спасителя.

Несмотря на единичные властные порывы возведения «великих строек» в каких-то там точках Москвы, весь остальной город жил своей неспешной жизнью. Москва – уже не «большая деревня», как называли её прежде, но ещё не строго очерченный город, так как не построена ещё её граница по МКАД (до 1961 года).

Низинные улицы даже в центре Москвы весной и в дни проливных дождей заливаются водой. На Москве-реке впечатляющий ледоход радует москвичей приближением весны. Огромные льдины, громоздясь друг на друга, образуют торосы, и это сопровождается грохотом.

Невзрачный вид домов напоминает о недавней войне. Неторопливо идут редкие пешеходы. В городе мало машин, изредка раздаются их сигналы (отменены в 1956 году). Скудна разметка для транспорта на мостовых, белой масляной краской прочерчены пунктиры разделительных полос да пешеходные переходы, очерченные двумя рядами белых кружков. Кое-где ещё стоят посреди перекрёстка милиционеры-регулировщики. Они эффектно резко поворачиваются направо-налево и артистически вскидывают жезл, но все чаще появляются перекрёстки, где сигналы светофора регулируются милиционером из цилиндрической будки.

Фото 16. Москва в 1940-50-х годах

(фото Н. Грановского)

В пределах Садового кольца – дворы не столь уютные, как за кольцом. И конечно, доминошники и шахматисты избегают находиться в них, предпочитая близлежащие скверы.

Нередко дворы в центре Москвы – это внутридомовые «колодцы», куда только летом попадают солнечные лучи (фото 18). Тут четыре стены с множеством окон, хорошая акустика, поэтому в такие дворы любят забредать старьёвщики, чаще татары, и нараспев выкрикивают:

– Старьё берь-ём, новое покупа-аим!

– Точу ножи-и, но-ожницы, мясорубки, бри-итвы правлю-у! – вступает в перекличку точильщик.

Фото 17. Пенсионеры на бульварах Москвы

– Стё-окла вставляи-им, режем зеркала-а! – довершает стекольщик с большим узким ящиком на плече.

Фото 18

Заходят и шарманщики нередко в сопровождении ребёнка. Появляются и просто просящие милостыню. И, хотя нечасто, но всё же всем им летит из окон завёрнутая в клочки газеты мелочь.

То тут, то там – небольшие очереди. Продукты привозят и «выбрасывают» в продажу невзначай, а рядовые магазины – небольшие по площади, внутри них покупатели не помещаются.

Повсеместные очереди, как и расположение города на холмах, его извилистые улочки, уютные уголки и целые районы деревянных домов с особыми условиями жизни делают Москву – «большую деревню» – как её тогда называли, непохожей ни на один европейский город.

Фото 19. Центр Москвы. Ул. Большая Лубянка на пересечении

с Варсонофьевским переулком. Середина рабочего дня.

Октябрь 1962 года. «Обилие» транспорта

О незабвенные прогулки,

О незабвенные мечты.

Москвы кривые переулки,

Промчалось всё! Где юность ты?

(А. Белый)

Тогдашняя Москва – ещё в 1950-х годах – это город в пределах застав, например Преображенской, Калужской (теперь Октябрьская), Рижской, Краснопресненской, Дорогомиловской. При желании в нём можно пешком пройти от центра до окраин, где обычно заканчиваются трамвайные маршруты. За этой незримой границей начинаются подмосковные деревни с одноэтажными, бревенчатыми домами. Названия деревень теперь в названиях станций метро или районов.

Однако деревянных домов полно и в самой Москве, за Садовым кольцом.

Фото 20. Уютные улочки Москвы

Добротные, чаще двухэтажные бревенчатые, почерневшие от времени, они утопают в зелени раскидистых деревьев. В глубине двора яркие пятна развешанного белья. Тишина, нарушаемая только пением птиц, доминошными ударами пенсионеров и инвалидов войны да иногда ещё и криками детей. Перед окнами домов – зачастую ухоженный палисадник с редко встречающимися теперь, а раньше типично московскими цветами – «золотыми шарами».

Я все время вспоминаю наши старые дворы,

Где под осень расцветали золотые шары.

В палисадниках горели жёлтым радостным огнём.

Были тихие недели, так и жили день за днём.

Возвращались все с работы, был не нужен телефон,

Были общие заботы и один патефон.

Танго старое звучало. Танцевали, кто как мог.

От двора легло начало любви, судьбы и дорог.9

Фото 21. Во дворе по ул. Новослободская, 1972 год.

Три минуты ходьбы отсюда до станции метро «Новослободская-кольцевая»

Нередко из открытых окон или патефона, который тут же на табуретке во дворе, жильцы дома слушают любимые всеми песни Шульженко, Утёсова, Руслановой, Бернеса, Александровича, Юрьевой. Из тех же окон и общаются:

– Ма-аш, Маша, – высовывается Маша, – ты была в «Стреле»? (магазинчики имели названия) – Чё там дают?

Водоразборные колонки по улице тоже часто служат местом общения соседок. Ведь даже радиоприёмник – ещё не у всех.

Женщины, набрав воды, спешат высказать своё мнение о мелких новостях и сплетнях. Такая приземлённая жизнь позволяла знать всё, всем, обо всех. Люди жили большой семьёй обычно дружно и с взаимовыручкой. Отношения между ними простые и тёплые.

Их жизненные условия такие,

Где без спроса ходят в гости,

Где нет зависти и злости – милый дом,

Где рождение справляют

И навеки провожают всем двором.10

В воскресение в таких дворах импровизированные танцы под «Брызги шампанского», «Рио-риту», «Чайку», танго и фокстроты до глубокой ночи. Все так истосковались по мирной жизни, что ни у кого не возникало возмущений по поводу шума. Казалось бы всем рано утром в понедельник на работу!

А кто танцует? В первые послевоенные годы – чаще это молодые женщины, наши мамы. В ситцевых платьицах в горошек с накладными плечиками, в простеньких туфельках-

лодочках и с перманентными (шестимесячными) причёска-

ми. Локоны ниспадают на плечи. Дети – здесь же. Притихшие, они заворожённо наблюдают за танцующими. Ведь пока не вернулся папа из армии (нередко возвращались в самом конце 40-х годов), для каждого из них мама это единственный самый близкий, самый любимый человечек на свете.

* * *

В центре города, особенно на многолюдных улицах, работали тогда чистильщики обуви. Палатка одного из таких мастеров находилась около гостиницы «Метрополь».

– Ботинки-то небось давно не чистил. Сходи к армяшке, – говорила обычно жена нерадивому мужу.

И это была привычная фраза без какого-либо презрительного национального оттенка.

Да, этим занимались непременно армяне, величавшие себя почему-то ассирийцами, москвичи их называли айсорами.

Проходя по улице и видя радушно приглашающего тебя мастера, ну, как не воспользоваться случаем. Заказчик, чаще это мужчина, чинно ставит ногу на смонтированную на ящике подставку по форме подошвы. Чистильщик, сидя на низкой табуретке, прямо-таки артистически показывает своё мастерство. Обложив ногу двумя картонками, чтобы не испачкать носок, он тщательно наносит гуталин (крем) маленькой щёточкой. Потом двумя щётками побольше надраивает ботинок попеременными движениями вытянутых рук – то левой, то правой. И, наконец, доводит до блеска длинной бархоткой, опять работая обеими руками. Во взмахах рук сквозит что-то дирижёрское, но не втихомолку. Всё действо сдабривается хвалебными и добрыми словами в адрес заказчика. Затем вторая нога, и опять разговор. Все это вынуждало клиента, подвергнувшегося своеобразному гипнозу, сполна раскошелиться.

Вы помните шустры и споры

С глубокой древностью в глазах

Чистильщики сапог – айсоры

Сидели в будках на углах?

Их руки действовали хитро,

Шло колдовство во всей красе!

А кремов пёстрая палитра

В коробках из-под монпансье,

А взмахи полукруглой щёткой,

А отблеск зайчиков зеркал,

Когда малиновой бархоткой

Чистильщик башмаки ласкал!

(Марк Луцкий)

Такое же, но более краткое общение проходило и в бане. В мыльном отделении банщик, непременно в клеёнчатом фартуке, истово массажировал предложенное тело. Но чаще «из экономии» мужики по обоюдному согласию сами тёрли друг другу спину или церемонно массировали лежащее тело напарника, понуждая его лечь то на живот, то на спину, сгибая и массируя то одну ногу, то другую, то одну руку, то другую.

После помывки клиент возвращался из парной к своему месту, смотритель за вещами подходил к нему, покрывал сзади простыней, подобострастно похлопывал по плечам, проводил по спине ладонями сверху вниз, интересуясь «ну как пар, как помылись», при этом, конечно, надеясь на благодарность.

* * *

Как отзвук недавней войны тогда часто можно было видеть искалеченных фронтовиков. Потерявших руку или ногу считали, что «хорошо отделался». Но много было и тех, кто не «отделался», кто самозабвенно ринулся в бой, совершил подвиг, патриотически пожертвовав собой. И в результате – стал увечным, лишившись обеих ног. Такие передвигались на самодельных тележках, как образно сказал Евтушенко «на досках подшипниковых пьедесталов», шумно гремя по асфальту подшипниками (как колёсами) и, отталкиваясь руками посредством деревянных брусков-утюжков. Это заслуженные воины – «инвалиды, войною разрезанные пополам, ещё не сосланные на Валаам, историей выброшенные в хлам»11.

Герои, не жалевшие себя в бою, изуродованные войной, с орденами и медалями на груди, просили милостыню по электричкам, путались под ногами на вокзалах, на улицах, около «забегаловок». По возрасту каждый из них – «мужик в самом соку», но кому он теперь нужен. Теперь для него жизни нет, осталось только безрадостное существование. Кто-то из них потерял семью. Кто-то не хотел возвращаться к себе в село.

До войны он, русский мужик – глава семьи, теперь – это ущербный обрубок, нуждающийся в постоянных заботах, обуза для семьи с каждодневными просьбами; тут подай, там помоги. Как он предстанет перед женой, перед семьёй? Как нахлебник? Ведь на селе столько дел! Теперь он будет тяготиться своим обременительным положением калеки? Поэтому не было желания возвращаться. Такие просто поставили крест на своей бедственной доле.

Обида на всех и вся усугублялась ещё как отношением властей, так и отношением москвичей. Инвалиды, где-то в подсознании ещё чувствовавшие себя героями войны, остро ощущали недостаток людской чуткости, внимания, отзывчивости, ведь тогда не существовало абсолютно никаких приспособлений для инвалидов, кроме костылей, ни в домах, ни в транспорте. И, конечно, единственным стимулом забыться о своей неудавшейся судьбе, мучительной жизни служила водка или более дешёвый самогон, «и тянет хлебнуть поскорей без оттяжек».

Напиток барачный,

по цвету табачный,

Отнюдь не бутылочный,

по вкусу обмылочный,

И, может, опилочный —

Из табуретов

страны Советов,

Непобедимейший самогон,

Который можно, его отведав,

Подзакусить рукавом, сапогом.11

* * *

У них словно нет половины души,

Их жены разбомблены и малыши.

И что же им с ненавистью поделать,

Если у них – полдуши и полтела? 11

Значительным моральным и психическим ударом для участников войны и особенно для инвалидов явилось постановление Сталина в 1948 году об отмене празднования дня окончания войны 9 мая. Вскоре прошёл слух, что он отменил и денежное пособие за военные награды. Но вдруг пропали и сами инвалиды. Опять слух: Сталин отправил их за 101-й км от Москвы. И только спустя время люди узнавали от разных очевидцев: «ночью Колю, ведь жил человек в семье, подняли с постели и увели» или «сама видела, как милицейский наряд и, наверно, ещё те, как их там, энкавэдэшники, заталкивали калек в теплушки».

Фото 22. Портрет сосланного на Валаам лейтенанта Александра Подосенова.

Художник – Геннадий Добров

А что произошло на самом деле? Почему «страна мечтателей, страна героев» с усмешкой карала своих героев за их воинский героизм, за приобретённые увечья? Одной из причин этого являлся свободолюбивый, вольный дух этих людей. Они не позволяли себя унижать. Будучи в душе абсолютно свободными, они без обиняков говорили правду, что в состоянии всеобщего страха представлялось чуть ли не крамолой.

Сотни тысяч инвалидов, и не только одиноких, по всей стране, отобрав у них паспорта, ссылали в специнтернаты «закрытого типа с особым режимом». В большинстве своём это были разорённые, подчас без стёкол монастыри (кроме Соловецкого – там находился ГУЛАГ). Один из таких специнтернатов располагался в Валаамском монастыре.

Нередко увечных отрывали от семьи, которая потом не могла навестить своего близкого, не зная, где он. А ведь дома остались жёны, зачастую не разлюбившие своего мужа несмотря на то, что тот калека. Русские женщины – особые люди. Перечитайте рассказ А. Толстого «Русский характер», часто передаваемый по радио после войны.

В неблагоприятных условиях жизни оказались несчастные люди, ещё вчера такие нужные, сильные, а сегодня отринутые государством, как обломанный и ненужный хлам.

Перед любым зеком теплится окошко надежды: «Вот только пять лет осталось… Выйду, начну настоящую жизнь… буду ещё не старый… Нинулечка, как она там сейчас… детки станут уже большими… Гришутка перестанет писаться…».

В сознании заслуживших почести, но искалеченных героев войны, бывших до самоотверженного подвига мужественными и оптимистичными людьми, (ведь им всего лишь от 25 до 55 лет), не теплилось никаких «окошек», их ожидала лишь безысходность и чёрная темнота могилы.

Какую же память оставила и хранит Родина об этих героях, пожертвовавших собой ради неё в этой жестокой войне. Родина не только не прославила, она не помнит об их подвигах – в историях болезней даже не указан фронт, где воевал герой. Родина не пожелала сохранить их имена. Из 48 героев, похороненных на Валааме, лишь нескольким установлены «памятники» – убогие пирамидки со звездой наверху, а большинству вот такие «памятники».

Каковы же причины сталинского геноцида народных фронтовых героев? Вождь желал видеть результат войны как триумф Победы, а не как сотни тысяч «мозоливших глаза» калек в городах и сёлах. Сталин опасался возвращающихся с Запада ветеранов войны, где они обрели человеческое достоинство и потеряли страх. Офицерский состав, приобретя смелость, вырос до «потенциальных декабристов». В народе вернувшиеся военные являлись любимцами, достойными почестей и восхваления. Они затмевали славу «вождя и учителя», «отца народов».

Фото 23. Безымянные могилы героев-калек на кладбище в Валаамском монастыре

Указ Сталина 1948 года о героях-инвалидах останется на вожде ещё одним очередным несмываемым чёрным пятном, показывающим его отношение к человеку.12

Такое гнусное его деяние контрастирует с почтительным отношением к увечным заслуженным военным ветеранам в других странах.

Известен огромный комплекс Дома инвалидов с собором почти в центре Парижа (на 5 тысяч человек для жизни с семьями). Аналогичные комплексы в Гринвиче (Англия),

Фото 24. Главный вход действующего Дома армейских ветеранов (инвалидов войны)

Фото 25. Государственный Дом инвалидов в Париже

Праге, Львове. Несколько богаделен для увечных и престарелых воинов существовали в дореволюционное время в Петербурге и Москве.

Власти Советского Союза постоянно скрывали число людских потерь в ВОВ. Ведь военачальники, в том числе Жуков, никогда не думали о солдатах. Так, при Сталине была опубликована явно заниженная цифра 7 млн чел., далее при Хрущёве – 20, при Брежневе – 25, при Горбачеве – 27. Наконец, в феврале 2018 г. в Госдуме уже официально озвучена цифра в 41 млн 979 тыс. Это в 60! раз больше, чем в Первой мировой войне.

* * *

Однако вернёмся в Москву конца 40-х годов. Там снова появилась блатная воровская среда 20–30-х годов. Фраера, блатные, карманники, уркоганы, отсидевшие срока мастерски «ботали по фене». Не чурались их и парни, вернувшиеся с фронта. Эта простая, хлебнувшая горя братва при старой нестандартной планировке домов запросто находила места для сборищ где-нибудь в полутёмных коридорах, полуподвалах, на чердаках. В прокуренно-пивной обстановке ребята впадали в полузабытьё под тюремно-блатные песни, вспоминая потерянную на войне или в тюрьме молодость.

Полстраны сидело, полстраны ждало.

Ярость без предела, ненависть и зло.

Нет страшней удела, чем не знать за что

Из политотдела увезли в авто.1

На старших равнялась и молодая поросль: «сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами».5

На зону молодёжь «пошла» гурьбою,

Кто из детдома, кто от нищеты.

Лгать незачем перед самим собою.

Найди теперь того, с кем будешь ты.1

Мальчишки, испытавшие невзгоды войны, рано повзрослели. Они созревали в суровой, неприглядной обстановке трудной и напряженной послевоенной жизни.

Все – от нас до почти годовалых

«Толковищу»** вели до кровянки.

А в подвалах и полуподвалах

Ребятишкам хотелось под танки.

Не досталось им даже по пуле,

В «ремеслухе»*** живи да тужи,

Ни дерзнуть, ни рискнуть, – но рискнули

Из напильников делать ножи.

И нас, хотя расстрелы не косили,

Но жили мы, поднять не смея глаз. —

Мы тоже дети страшных лет России,

Безвременье вливало водку в нас.8

* * *

Зимы 1950-х годов стояли суровее нынешних. Зимний город красовался своей белизной. При ровном климате и отсутствии оттепелей асфальт за зиму покрывался ровным, плотным, утоптанным слоем снега, который убирали редко, да и не везде. Мальчишки любили прокатиться на коньках или просто в валенках по уличному снегу, зацепившись длинным крюком за борт грузовика.

На центральных улицах снег все-таки изредка убирался дворниками. Сначала они скребли его небольшими стальными скребками, получались пластинки, как печенье из уплотнённого снега, а затем это сгребали широкими фанерными лопатами. Помню, как нашу дворничиху задавила машина на проезжей части улицы при такой уборке снега.

Холмистая Москва – не равнинный Петербург, поэтому на шины больших грузовых машин на зиму навешивали цепи.

Снег не убирают – трамбуют, укатывают

Трактора с надрывом и стонами.

Водилы знают – и с цепями на скатах 13

По нашим склонам ехать рискованно.1

Центральное отопление существует главным образом в многоэтажных, бывших доходных домах начала ХХ века. Большинство домов за Садовым кольцом, даже трёхэтажных кирпичных, все ещё отапливается печами, до войны чаще дровами, после войны углём. Печки – русские и голландки. В русских нередко и пищу готовят. Наша комнатная печь служит только для отопления, отделана крупным белым гладким кафелем. Наверху красуются бронзовые блестящие задвижка и заслонка. Самовар, стоит у печи на стальном подносе, разжигается бабушкой сапожком из плотной ткани. Его надевают на патрубок самовара, несколько раз сжимают и разжимают. Затем на самоваре укрепляют патрубок в виде буквы Г, и дым направляется в отверстие задвижки.

Благодаря печному отоплению в помещении повышенная влажность воздуха, поэтому между рамами обычно ставят баночку с солью, гигроскопичность которой препятствует появлению инея на стёклах. Но соль, становясь влажной, теряет своё назначение, и с уличных стёкол начинает течь вода. Для предотвращения луж на подоконники кладут старый чулок, по которому вода стекает в банку на полу.

Нередко в морозы стена, граничащая с улицей, покрывалась инеем, тогда к ней прикладывали продукты, используя как холодильник. Дрова в войну выдавались, как и продукты по карточкам, но этой нормы крайне не хватало. Ездили в окраинные леса. От трамвайного круга пешком до леса. Там собирали ветки, а по железнодорожным шпалам – упавший с вагонов уголь. Всё это перевозили в мешках на детских санках.

Во дворах каждой семье принадлежал сарай с дровами или углём, разным скарбом и даже хламом, ведь отношение к вещам «ну не выбрасывать же, а вдруг пригодится» в то время было не такое, как сейчас. Размеры сарая – мизерные. Входная дверь нередко болталась на ржавых петлях. Каждый хозяин, как хотел, надстраивал и приспосабливал для своих нужд свой сарай. Сараи существовали с незапамятных времён, там, если повезёт, вдруг попадалась какая-нибудь антикварная вещица, залежавшаяся с дореволюционных времён.

Мусор бросали в огромный деревянный ящик с крышкой, обитой жестью. Назывался ящик помойкой. Но мне не довелось видеть, чтобы кем-то они вычищались. Тогда выбрасывать было нечего. Броской упаковки, соблазняющей на приобретение, не существовало. Все ёмкости, как молочные, так и вино-водочные, поступали в оборот многократно. Только теперь мы увидели, что мусор – это тёмная сторона изобилия. Огромное количество мусора – это проблема не только мегаполисов, замусорили даже океан и ближайший космос.

Фото 26. Московский дворик неподалеку от Киевского вокзала

В районах деревянной и даже одно-двухэтажной каменной застройки подчас не было централизованной канализации. В укромном месте где-нибудь в конце двора существовало деревянное строение с выгребной ямой под ним. Так называемые золотарики14 приезжали время от времени и опускали в неё шланг для очистки. В такие моменты, как по мановению волшебной палочки, захлопывались все расположенные вблизи окна и форточки.

Часто во дворах был слышен свист голубятников, гоняющих своих птиц. Бывший зэк рассказывал, что специально обученные голуби служили почтальонами, доставляющими записки заключённых на волю. Садится такой голубь на подоконник в тюремной камере, к нему приклеивают (выделениями из носа) записку с просьбами и отпускают. Голуби тоже способствовали распространению болезней, ведь тюрьмы являлись рассадниками туберкулёза.

Дворы представляли собой живописный беспорядок. Это был естественный атрибут прежней Москвы. Нынешняя Москва обходится без них и, на мой взгляд, многое от этого теряет. Это было раздолье для детей. А что дома? Теснота и не с кем пообщаться. Дворы служили основным местом обитания детей. Тут и любимая дворняжка, и голубятня, тут и настоящие друзья Сашка, Колян, Серёга.

Если найдётся мяч, то будет круговой волейбол или штандер – игра с замиранием и постепенным выбыванием игроков при вышибании их мячом. А если нет, то чехарда (отмеры), лапта, городки, прятки, салки, качели на длинных верёвках, привязанных кое-где к мощной ветви раскидистого дерева, а кое-где к крепёжной арматуре пожарной лестницы.

Мальчишки часами могли мастерить самокаты и тележки из досок и подшипников (фото 28), устраивали шалаши, где с фонариком читали какие-нибудь страшилки, дощатые смотровые площадки на старых раскидистых деревьях (одна из них долго существовала в Московском районе Ростокино).

Фото 27. Заурядный московский двор в 1950-х годах

Фото 28

Фото 29. «Весна в Москве», 1959. Фотограф Валерий Кругликов

Конечно, самая любимая игра мальчишек всех возрастов – футбол. Если есть желание и команда в – несколько мальчишек, то это самое главное. Остальное – площадка, ворота и мяч – всегда найдутся. Любой крюк, чтоб снять верхнюю одежду, любые четыре камня или кирпича для ворот, подчас и без вратаря. А мяч? Гоняли тряпичным «мячом» или, на худой конец, пустой консервной банкой. Бывало, с негодованием прогоняли «футболистов» жильцы первых этажей за разбитые стекла, но чаще на окнах уже стояли решётки.

Дети, как и взрослые, принимали участие в мероприятиях, провозглашаемых правительством. Делом особой важности в 1950-е годы стало разведение кроликов. Везде развешивались броские агитплакаты, какую выгоду приносит выращивание кроликов на приусадебных участках при минимальных затратах с получением мяса и меха. Почти деликатесное теперь мясо крольчатины тогда стоило почти вдвое дешевле говядины (70 коп. и 1 руб. 20 коп.).

Фото 30. Дети и кролики

«Делом государственной важности» в 1960-70-е годы являлся сбор металлолома (фото 31). Проводимый – из года в год, он стал привычным мероприятием для школьников. Зоркий глаз мальчишек отыскивал всё металлическое, пусть ржавое, мятое, с налипшими остатками цемента – из приямков, подвалов и полуподвалов, за сараями и личными гаражами, с близлежащей стройки, которые тогда зачастую не охраняли. Всё шло «в дело». И это занятие не было какой-либо нагрузкой. Всегда весёлое, азартное, классом на класс, кто больше!

Оценивая это мероприятие с точки зрения взрослого человека, можно сказать, что оно больше имело политическую значимость, чем хозяйственную – воспитать у ребят особое социалистическое отношение к труду.

Очередным «делом государственной важности» в 1970-80-х годах стала экономия древесины по стране за счёт вторичной переработки бумажной массы. И если взрослые приносили большие количества макулатуры (за 20 кг – покупка книги), выстаивая в очередях, чтобы сдать её, то дети превратили мероприятие в весёлое времяпрепровождение.

Фото 31

Фото 32. Сдача макулатуры. Кто больше?!

Фото 33. Детская забава в летний жаркий день

Летом, в 1950-60-х годах, особенно в центре города, Москва имела обыкновение ежедневно «умываться». По утрам поливомоечные машины и дворники из шлангов, не жалея воды, поливают и мостовую, и тротуары, и газоны. А какое это удовольствие и забава для детей в жаркий летний день. О расходе воды и её качестве, как и о чистоте воздуха, никто не задумывается, принимают как само собой разумеющееся. Вода – такая же чистая, как и воздух. Основных загрязнителей воздуха – машин мало. Казалось, что так будет всегда.

Мальчишечьи спокойные игры – это игры в ножички, монеты-расшибалы, в «пушок» со свинцовой вставкой (кто больше раз подбросит «щёчкой» ноги).

Пользовалась успехом игра в колёсико, которым служила обычно жестяная обечайка (обод), чаще от деревянной бочки (фото 34). Мальчишка бежал за колёсиком, удерживая и подталкивая его металлическим прутом. На всяких неровностях оно подпрыгивало, и выигравшим считался тот, кто пробежал более длинный путь без его падения.

Остался в памяти двор, где на свободной площадке перед деревянным домом (у входа на Преображенское кладбище) очень часто играли в лапту то взрослые, то дети.

Фото 34

Зимой катались на коньках или бегали на лыжах (только деревянных) в ближайшем парке. Причём сначала в качестве лыжных креплений служили только ремешки на валенки и за пятку (мягкое крепление), затем уже на ботинки стали применять жёсткие крепления, называемые ротафеллами. Помимо санок особенно с горок катались на таратайках, специально изогнутых толстых стальных прутьях (до 1,5 см) с полозьями для ног и изгибом для рук. Чересчур шустрые парни, будучи на коньках, цеплялись за задний борт грузовика и мчались с ветерком по укатанному машинами уличному снегу.

Фото 35. Наши первые походы на лыжах с креплениями на валенки и безразмерными палками без темляков для рук

Нередко случалось, что какой-нибудь сердобольный и чуткий к детям человек устраивал детишкам во дворе своего дома разные развлечения. Зимой, возможно, был «паровозик», а летом показ диапозитивов или примитивного кино на натянутой простыне.

Фото 36. «Детский паровозик»

С наступлением весны пускали кораблики. Мальчишки заранее мастерили их и выбирали место, где по их задумкам будет хороший ручей.

Девочки чаще всего играли в классики или прыгали через верёвочку (фото 38).

В массовых играх обычно выбирали водящего (воду), один из участников, касаясь ладошкой каждого, скороговоркой произносил считалку, например такую:

На золотом крыльце сидели

Царь, царевич,

Король, королевич,

Сапожник, портной.

Кто ты такой?

Фото 37. Мальчишки и кораблики-это было неразделимо

Фото 38

В конце 1940-х – начале 50-х было повальное увлечение шахматами. Наряду с международными шахматными турнирами на заводах, в различных организациях, в вузах и школах, по районам города устраивались всевозможные блицтурниры, сеансы одновременной игры на нескольких досках. Отец участвовал в городских блицтурнирах, а я, учась во вторую смену, успевал до занятий сыграть партию с мамой.

Фото 39. Наблюдают сеанс одновременной игры с М. Ботвинником (чемпион мира в течение 15 лет)

Школьники увлекались и шашками (фото 40). Возможностью играть теперь в шахматы и шашки на электронных носителях никто не пользуется. Появилось множество виртуальных игр более наглядных визуально и напряженных эмоционально.

Детский велосипед в 40-е годы был редкостью. Отец мне купил, вероятно, трофейный комбинированный (двух- и трёхколёсный) велосипед. Красного цвета с металлическими накладками и надписями на раме, он был очень эффектен. Помню, мама плакала, не зная «как свести концы с концами», ведь отец затратил на него почти всю свою зарплату. Зато я был в почёте. Каждый из ребят со двора жаждал покататься. Установили очерёдность: если один на велике, то другой стоит на задней оси, третий толкает сзади.

Фото 40

Спокойные игры тех времён с несколькими участниками – «Съедобное-несъедобное», «Я садовником родился…», «Тише едешь – дальше будешь», «Испорченный телефон», конечно, кажутся наивными по нынешним меркам. Однако они создавали коллектив, порождали запанибратскую дружбу простых мальчишек и девчонок. Дворовые игры объединяли парней, сплачивали их и даже служили причиной походов двор на двор. В результате кто-нибудь получал фингал под глазом и синяки на ногах при междворовых разборках, но всё это формировало личность мальчишки и черты характера, свойственные настоящему мужчине.

Детям вечно досаден их возраст и быт —

И дрались мы до ссадин, до смертных обид.

Но одежды латали нам матери в срок,

Мы же книги глотали, пьянея от строк.

(В. Высоцкий «Баллада о борьбе»)

Лабиринты непроходных, таких таинственных, со множеством потайных мест дворов представляли интригующий интерес для играющих, как обычно, в войну группами из немцев и наших.

Дворы в центре Москвы запомнились их уникальной жизнью. В нашем доме жила девочка лет 7–8, больная прогерией. Она не играла с нами в детские игры, но часто присутствовала при них. И никто из детей ни разу не позволил себе как-нибудь поиздеваться или даже посмеяться над её старческой внешностью. Дети просто не обращали внимания на её лицо.

В доме напротив жил гермафродит лет 10–12. Периодически он надевал одежду мальчика, но чаще вынужденно юбку девочки, ведь тогда у них не было брюк. Однако в такой одежде сразу проявлялась угловатость её фигуры, несвойственные девочке поведение и необычно шаркающая походка. Дети тоже толерантно принимали его во всех видах.

На Сретенском бульваре, гуляя с бабушкой, появлялась упитанная, но не толстая девочка 3–4 лет в трусиках. И осенью, когда взрослые и сама бабушка уже ходила в пальто, девочку продолжали видеть голенькой. Тогда вслед женщине летели негодующие упрёки: «Дура старая, что же ты над ребёнком издеваешься»!? А мы, дети, знали, что у этой девочки два сердца.

Ходили слухи, что до войны в каком-то из переулков Сретенки играл в футбол со сверстниками Василий Сталин.

В те времена ещё при отсутствии телевидения дети с упоением заигрывались дотемна, точно так же, как в песне более поздних лет, но щемяще-ностальгической и для пятидесятников:

Школьная пора, и при всякой погоде

Пропадали пропадом мы во дворах.

Через годá слышу мамин я голос —

Значит, мне домой возвращаться пора.15