Читать книгу Так хорошо мы плохо жили - Александр Ефимов-Хакин - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

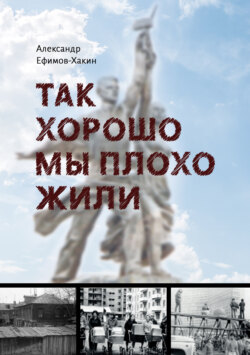

Так хорошо мы плохо жили

О транспорте

ОглавлениеСамым популярным и любимым москвичами видом общественного транспорта был трамвай.

Фото 54. Угадайте, где это.

Правая сторона улицы перестроена, а левая цела

Фото 55

И трамвай был совсем другим. Для дневного обзора – крупный номер маршрута спереди и сзади на жестяном кругу. Ночью видимый издалека номер маршрута зашифрован в цвете сигнальных лампочек. На крыше трамвая спереди и сзади расположены по два цилиндрика с лампочками внутри. Цветной светофильтр обозначает определенную цифру, например, «0» – прозрачный, «1» – красный, «2» – синий, «3» – фиолетовый, «4» – сиреневый и т. д.

На каждом маршруте курсировали сцепки из моторного и одного или двух прицепных вагонов (фото 55). Помните у Барто? «До Зацепы мама водит два прицепа»16. Такие трамваи конструкции 1911 года эксплуатировались в Москве вплоть до 1970-х годов. Снаружи вагоны окрашены в два цвета, жёлтый верх, красный низ, и блестят, словно лаком покрытые. Никаких дверей на входе, только вертикальные поручни, держась за которые в дни массовых мероприятий пассажиры гроздями висели на ступеньках (фото 56).

Фото 56

В обычные дни отсутствием дверей мог воспользоваться любой желающий. Обычно это был мужчина без поклажи. Он разбегался, хватался за поручень левой рукой и одновременно запрыгивал на подножку. Мальчишки-безбилетники, реже взрослые, пристраивались на металлической раме для сцепки вагонов, держась за «колбасу» (рукав пневматического тормоза). Такая езда больше была делом ухарства, чем экономии.

Трамвай имеет два тамбура. Задний – вход, передний – выход, иногда в середине вагона длинной конструкции тоже есть ступеньки для выхода. Из заднего тамбура, отодвинув дверь (как в электричке поступательно), попадаем в салон. Сиденья одинарные, спиной к спине, жёсткие, отделаны вагонкой. Их всего 18. Кондуктор сидит на своём месте, по вагону не ходит, объявляет остановки, дёргает за шнур, висящий под потолком, как мишура на ёлке: «Мол, вагон готов к отправлению». Сигнал ударом в глухой (не звонкий) колокол передаётся вагоновожатому. Так раньше называли водителя трамвая. Место вагоновожатого в переднем тамбуре – на круглом винтовом стульчике, который можно регулировать по длине ног. Он ничем не ограждён от выходящих пассажиров. Правая рука его лежит на тормозном рычаге, левая – на рычаге контроллера, регулирующего скорость. Слева вертикально расположенное тормозное колесо, применяемое в особых случаях, при крутом спуске. На поворотах трамваи издают громкий неприятный скрежещущий лязг. Любопытно, что сигналы «длинь-длинь-длинь» были сначала не электрические. Их подавал сам вагоновожатый, периодически нажимая ногой на педальку с пружиной. Перед моторным вагоном почти до рельсов свешивается большой решетчатый совок для предотвращения несчастных случаев.

В 1932 году, когда был запущен троллейбус, существовало всего два маршрута. Троллейбусов в Москве было значительно меньше, чем трамваев, к ним никогда не цепляли прицепы, но в конце 40-х годов по улице Горького (ныне Тверской) ходили двухэтажные троллейбусы (фото 57). На второй этаж шла винтовая лестница. Пацанёнком я очень любил ездить на втором этаже у лобового стекла.

Своеобразным было обращение кондуктора троллейбуса, если водитель спешил, а все пассажиры ещё не успели зайти: «О-отправлена машина, останемся, граждане, останемся!» (не останьтесь, а именно останемся, и не по половому признаку, как сейчас).

Автобусы для Москвы в количестве чуть больше пятисот штук были специально изготовлены по распоряжению правительства на заводе им. Сталина (потом ЗИЛ, теперь ничего). Для этого на раму грузовика ЗИС-153 был поставлен кузов автобуса. В конце 1950-х по Москве ходило несколько двухэтажных автобусов, закупленных в Германии. Исторически один из маршрутов трамвая был назван буквой «А», троллейбуса – буквой «Б» и автобуса – буквой «В». Москвичи величали их ласково: Аннушкой, Букашкой и Верочкой. Цена билетов в троллейбусе и автобусе, в отличие от трамвая, зависела от расстояния.

Фото 57

То ли отопление в наземном транспорте было слабое, то ли его совсем не было, но стекла зимой всегда были покрыты толстым слоем инея, и пассажиры, кто монеткой, кто ногтями, расчищали себе маленькие оконца. А то вдруг проедешь свою остановку при задремавшем кондукторе.

Особой гордостью москвичей явилось метро. Первая ветка от Сокольников до ЦПКиО, вошедшая в строй в 1935 году, отражена в юмористичной «Песенке старого извозчика», обретшей второе рождение в мультфильме 1982 года.

Эта одинокая ветка сначала не пользовалось успехом как транспорт, так как имела небольшую протяжённость. Пассажиров было мало, не выветрился ещё запах гудрона, в тоннелях по всему пути следования поезда через каждые 15–20 м горели лампочки, и при движении в окне проносились их яркие пятна.

Наземный транспорт по-прежнему был основным, но если в 1928 году насчитывалось около 5 тысяч легковых извозчиков, то через десятилетие их оставались всего несколько десятков. Метро быстро строилось и завоёвывало все большую популярность.

Надеюсь, что читателю будут интересны сведения о значении и участи московского метро в первые месяцы Великой Отечественной войны. Через месяц после начала войны 22 июля 1941 года при первом налете бомбардировщиков сирены возвестили воздушную тревогу, и в метро спустились до полумиллиона москвичей. Причём граждане укрывались (прежнее выражение) не только на станциях, но и в туннелях.

Сталин был шокирован быстрым продвижением фашистских полчищ по стране, и 8 октября 1941 года вышло постановление Госкомитета по обороне за его подписью «О проведении спецмероприятий по предприятиям Москвы и Московской области». Свыше тысячи неэвакуированных фабрик, заводов и др. предполагалось вывести из строя (взорвать, поджечь и т. д.) при вступлении немецких войск в Москву. С первых чисел октября сапёры уже начали свою секретную работу. 15 числа началась подготовка по уничтожению метро: рубили электрокабели, минировали объекты, демонтировали трансформаторы и эскалаторы, готовилось затопление. Вероятно, что закрытие метро тоже послужило причиной невероятной паники в Москве, случившейся 16 октября 1941 года.

Кто-то из военного руководства, вспоминая ту страшную ситуацию, сказал, «если бы фашисты сбросили на город десант в 500 человек, Москва была бы в их руках». Но десант не случился, немцы в Москву не вступили, и 17 октября указания по уничтожению были отменены.

В период войны метро служило бомбоубежищем. Сюда во время бомбежек приходили с раскладушками и любыми приспособлениями для сна.

Семейные с детьми размещались на станциях, взрослые – на указанные места в туннеле. В метро проводились и симфонические концерты, и партсобрания.

Мне, ребёнку, ездившему в отгороженном отсеке головного вагона, доставляло удовольствие наблюдать, как помощник машиниста на станции выходит из вагона на специально отведённое ему место, выложенное плитками, осматривает поток пассажиров и отдаёт команду машинисту: «Га-атуф!» Значит – поезд готов к отправлению.

После войны ввод в действие каждой новой ветки служил событием для москвичей. Сюда спускались целыми семьями – посмотреть интерьеры новых станций.

И, наконец, о такси. Прежде это был тоже общественный транспорт. Сначала использовались «Победы», затем «Волги». Для перевозки длинномерных предметов существовали машины с кузовом «пикап». Все такси имели счётчики. Цена была совсем невысокая: 2 руб. за посадку и 1 руб. за километр пути при зарплатах 1200–1500 руб.). Такси отличались от других легковушек полосой шашек на борту кузова и зелёным огоньком на ветровом стекле, что свидетельствовало о свободной машине.

В те годы таксомоторов было много. На Комсомольской площади, например, перед каждым из трех вокзалов диспетчеры распределяли народ на такси из очереди, возникающей по прибытии очередного поезда дальнего следования. Машины подходили одна за другой, и очередь быстро рассасывалась. Так было везде в Москве в местах скопления пассажиров. Отдельно существовали стоянки легковых и даже грузовых открытых бортовых такси.

Несколько слов о тогдашнем аэрофлоте страны. Уверен, что вызовет удивление тот факт, что билеты на самолёт до второй половины 1960-х годов покупались даже без предъявления паспорта! В 1946 году я с отцом летел из Москвы (из Быково, аэропортов Шереметьево и Домодедово ещё нет) в Сталинград на военном зелёном, ещё не перекрашенном, самолёте «Дуглас». Внутри тоже всё зелено, и фанерные сидения расположены вдоль фюзеляжа (как в метро). При посадке удивил значительный наклон фюзеляжа за счёт большой разницы высот передних и задних колёс шасси. Место пилота ничем не отделено от так называемого салона. Я вдоль салона катаюсь на чьём-то детском велосипедике (весь багаж здесь же при нас). Подъезжаю к лётчикам, один из них рассказывает мне:

– Год назад вот тут сидели дяди с парашютами, десант называется. А сейчас тебя везём. Смотри, как легко управлять самолётом! Будешь лётчиком?