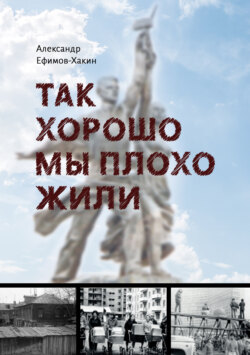

Читать книгу Так хорошо мы плохо жили - Александр Ефимов-Хакин - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Так хорошо мы плохо жили

Политическая обстановка в стране

ОглавлениеПартия не допускала сомнения в необходимости идейного контроля над обществом, всегда стремилась «причесать головы» москвичей. Инакомыслие считалось понятием несовместимым с образом советского человека. «Кто не с нами – тот против нас». И даже, если объективные направления науки шли вразрез с философией марксизма-ленинизма, такие например, как генетика и кибернетика, они объявлялись проститутками капитализма или буржуазными лженауками. Учение Вавилова подменялось антинаучной лысенковщиной. Поэзия известной во всем мире А. Ахматовой «не могла быть терпимой в советской литературе», а писатель Зощенко был объявлен «пошляком и подонком литературы». В списке запрещённых до 1960-х, а некоторые и до 1980-х годов, наряду с Ахматовой и Зощенко, оказались: Бунин, Цветаева, Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, Гумилёв, Ходасевич, Замятин, Булгаков, Пастернак, Гроссман, Набоков, Гинзбург, Мандельштам, Солженицын и даже Есенин. За распространение самиздатовских экземпляров их произведений могли присудить срок.

Опираясь на выдуманную Сталиным установку, что классовая борьба в социалистическом государстве с годами усиливается, он не выпускал Москву, да и весь Союз из напряженного состояния страха по поводу всевозможных разоблачений «врагов» (причём нередко процессов грубо сфабрикованных). Врагом народа мог стать любой человек – от рабочего до члена правительства. И, если задуматься над смыслом этих двух слов, то понимаешь, что это хитро сформулированная уловка, цель которой – вызвать ненависть людей к заклеймённому. Можно стать врагом человека, режима и т. п., но не народа, если не понимать под словом «народ» личность Сталина.

Только за 1930-40-е годы проведены 18 политических процессов. Инициированное Сталиным убийство Кирова спровоцировало «большой террор», то есть развязало вождю руки. Он лично увеличивал квоты на расстрел, то есть составлял планы расстрелов априори. Существует записка, где красным карандашом «отец народов» требовал «увеличить по первой категории (на расстрел А. Е-Х) не на 300, а на 500 чел., а по второй категории (ссылку) – на 800 человек». Подписи – И. Сталин, В. Молотов.

Лично Сталиным санкционированы пытки, в результате которых добывались так называемые «признательные показания». Обнаружено 732 расстрельных списка за подписью Молотова.

Вот выдержка из письма заместителя командующего Забайкальским военным округом комкора Лисовского: «…Били жестоко, со злобой. Десять суток не дали ни минуты сна, не прекращая истязаний. После этого послали в карцер… По 7–8 часов держали на коленях с поднятыми вверх руками или сгибали головой под стол, и в таком положении я стоял также по 7–8 часов. Кожа на коленях вся слезла, и я стоял на живом мясе. Эти пытки сопровождались ударами по голове, спине»17.

Такие «признания» считались «царицей доказательств» по теории «кровавого» прокурора СССР Вышинского и вели к собственному приговору на расстрел. Этот «теоретик» показательных судебных процессов стремился оправдать тезис Сталина, что «по мере движения к социализму обостряется классовая борьба», и поэтому количество арестованных по стране в 1937 году по сравнению с 1934-м значительно выросло. Завершал он обычно свои речи ярким посылом «расстрелять, как поганых псов».

Фото 58. Единодушие советского народа

Нижеприведённые данные не только шокируют. Они ещё раз свидетельствуют о деспотичности сталинской системы, которая поощряла наградами своих ревностных службистов по линии ГУЛАГа. Иначе откуда у них могли появиться желания изощрённых садистских издевательств над своими жертвами. Далее цитирую:

По справочным данным МВД СССР 1953 года в 1937–1938 годах приговоренных к высшей мере наказания не только расстреливали. Например, в Вологодском УНКВД исполнители – с ведома начальника-орденоносца, майора госбезопасности Сергея Жупахина – осуждённым к расстрелу рубили головы топором. В Куйбышевском УНКВД из почти двух тысяч казнённых в 1937–1938 годах удушили верёвками примерно 600 человек. В Барнауле осужденных убивали ломами. На Алтае и в Новосибирской области женщины перед расстрелом подвергались сексуальному насилию. В Новосибирской тюрьме НКВД сотрудники состязались, кто убьёт заключённого с одного удара в пах»18.

Помощник уполномоченного ОГПУ Карташов в доверительном разговоре с сослуживцем вспоминал: «Я умею убивать людей так, что выстрела не слышно. Секрет такой: заставляю открыть рот и стреляю туда вплотную. Меня только тёплой кровью обдаёт, как одеколоном, а звука не слышно».

Арестованный начальник 1-го отдела ГУГБ НКВД в показаниях в ноябре 1938 года докладывал об откровениях ему самого Ежова: «Я велел отрезать ему ухо, нос, выколоть глаза, резать Марьясина на куски.19 По свидетельству Б. А. Викторова, проводившего расследование по делу Блюхера: «В последний раз его видели 5 и 6 ноября зверски, до неузнаваемости избитого. Лицо его было сплошным кровавым месивом, один глаз выбит. 9 ноября 1938 года ещё один маршал Советского Союза в результате зверских пыток погиб в бериевских застенках. Погиб, но не сломался и не подписал».

А вот воспоминания комиссара 7-й армии Добровольского о разговоре с маршалом К. А. Мерецковым, Героем Советского Союза, начальником Генштаба 1940 года, заместителем Наркома обороны СССР с января по май 1941 года, командующим Волховским фронтом: «Прилетел самолёт, вылезает оттуда Мерецков, небритый, грязный, страшный, прямо из тюрьмы. Привёл себя в порядок, идёт на передовую и спрашивает у меня:

– Ты что ли ко мне приставлен?

– Товарищ главнокомандующий, забудьте о том, что я за вами слежу. Я ведь и сам такое, как вы, испытал.

– А тебе на голову сс-ли?

– Нет, этого не было.

– А у меня было. Один раз меня так избили, что чувствую – больше не могу! Сел на пол, закрыл голову руками, а они кругом издеваются, пинают ногами, а какой-то молодой расстегнул и давай мне на голову мочиться. А потом ещё несколько. Лежал в крови и моче. Скажи, как я после этого жить могу?»

На примере дочери К. Чуковского можно почувствовать тот страх, с которым «жила» интеллигенция. После ареста мужа Лидии Корнеевны в 1937 году и затем расстрела, её саму могли арестовать в любой момент. Узелок с вещами она поставила наготове у своей кровати. В течение нескольких довоенных лет её не отпускал отчаянный страх за своё дитя-любимую шестилетнюю дочь, которую называла «моё живое счастье». Переживая за будущую возможно без родителей судьбу дочери, она с ужасом представляла свой момент расставания с ребёнком:

Чтоб ты не проснулась,

когда разразится звонок,

Я готова на каторге стыть и стонать

необъятные сроки.

Только б глаз не открыла ты.

Спи, повернись на бочок,

Только б шею мою не обвили

любимые руки.

А как этот жуткий период отразился на наших маленьких гражданах, можно понять из письма в спецлаг школьника при переводе его из начальной в среднюю школу (пятый класс):

«Папочка, напиши мне, пожалуйста, письмо, что я не твой сын. А на самом деле, папочка, я всегда люблю тебя, и ты – мой папа, только письмо это мне надо, чтобы меня приняли в школу». Какая при этом ломка психики ребёнка!

Или другой случай: мою соседку арестовали в 1949-м только потому, что она не отреклась от своего мужа – «старого большевика», репрессированного в том страшном 1937-м.

Наш дом стоял на углу улицы Дзержинского (Большой Лубянки) и Варсонофьевского переулка. До массового сноса церквей и монастырей в Москве (1925-35-е года) в переулке находился Варсонофьевский монастырь, основанный в ХVI веке. Архитектурой его главного храма восхищался Грабарь. В 30-е годы его постигла участь сноса и возведения на этом месте Кремлёвского гаража и санчасти НКВД. Напротив нашего дома по переулку располагалось здание, которое жильцы называли «мёртвым домом». Его окна никогда не открывались, в них никогда не горел свет, и, как стало известно в 1990-е годы, в этом доме (сохранился до сих пор) находилась сверхсекретная токсикологическая лаборатория Майрановского. Этот «нелюдь» разрабатывал яды и испытывал их действие здесь же на людях, приговорённых к расстрелам.

«Сильно «повезло» тем, кого без суда и следствия расстреливали в комендатуре Лубянки. И только те, кто попадал в прорезиненные краги Майрановского, проклинали не только своего убийцу, но и час своего рождения. Всех, кто принял смерть в испытательных камерах спецблока в Варсонофьевском переулке, можно смело приписать к числу лиц, принявших от Советской власти самую страшную смерть».24, 25

Путами сексотов, доносчиков, тюрем, лагерей (ИТЛ и ИТК 382–425 шт. по разным источникам), застенков, пыточных камер, расстрельных подвалов, соответствующей аппаратурой была опутана вся страна. Количество репрессированных за 1921–1936 годы – 3,25 млн человек, за 1937–1938 годы – 1,37 млн человек, за 1939–1953 годы – 1,12 млн человек15. Вот печальная участь одного из зэков, Ю. Стрижевского, который после побега из фашистского концлагеря в январе 1945 года был арестован в Москве в день прибытия. Пробыл в Колымлаге до 1955 года.

Забор, запретка, вахта, вышка,

Оскал собачий, автомат.

Попал сюда, – считай, что крышка,

Отсюда труден путь назад.

А выжил – об заклад я биться

Готов, что с этих самых пор

Тебе до гроба будет сниться

Запретка, вахта и забор.26

(1950 год)

А доносительство, особенно в страшные периоды 5 лет до и 5 лет после войны (свыше 4 млн доносов от простых граждан) соответствовало нравственным нормам общества, выпестованного Сталиным и Берией.

Донос входил повсюду в моду,

И доброхоты всех мастей

Громили в прах «врагов народа»,

Их жён, родителей, детей.

Их поддержали сверху «шишки»,

И «зоны» строила страна.

А по углам стояли вышки,

И… раздавались ордена.22

Одна из таких зон неподалёку от Симонова монастыря запомнилась мне – мальчишке из окна трамвая, когда ездил к родственникам.

Так подробно остановиться на этом вопросе меня вынуждают потуги людей, пытающихся реабилитировать этих двух палаческих монстров.

* * *

В 1948-49-х годах по Москве (вероятно, и по всей стране) прошла послевоенная и, слава Богу, последняя волна террора – Бериевская. Люди вспомнили довоенные репрессии: если как-то, где-то, при каких-то обстоятельствах, кто-либо из домочадцев ненароком неосторожно обронил соответствующую фразу или даже слово, то потом это оборачивалось ужасом страха. Виновный, раскаиваясь, посвящал в это семью и родню, что порождало их всеобщий страх. При каждом стуке вздрагивали. И, если наступал «страховой случай», он реализовался каким-то особым, громким, настойчивым, не допускающим сомнений стуком в дверь (звонки ещё редкость).

Людей забирали по ночам. Приезжали сотрудники НКВД (позже МГБ), обычно офицер и два солдата. Предъявив ордер, они начинали обыск с целью изъятия материалов, «порочащих общественный и государственный строй». Офицер приказывал семье:

– Всем оставаться на своих местах. Не мешать разговорами.

Воцарялась гнетущая атмосфера, тишина нарушалась лишь скрежетом отодвигаемой мебели, шелестом просматриваемых книг, что-то изымали, что-то описывали. Все были подавлены происходящим, женщины тихо плакали, обвиняемому обычно разрешали бессловесное общение с проснувшимися детьми. Время тянулось нескончаемо долго, и только после завершения обыска бросался в глаза тот бедлам, который сотворили энкавэдэшники: все раскрыто, разворочено, отодвинуто от стен, на полу валяются книги, тетради, листы бумаги.

После ареста органы сообщали о произошедшем на работу членов семьи «врага народа». Зачастую вслед за этим начиналась травля, ужасная обстановка неприятия на работе, когда человек испытывает на себе косые взгляды и ни одного слова общения, только явные и неявные упрёки сотрудников, даже тех, которые ещё вчера, казалось, были товарищами. Ведь в обществе насаждалось мнение, что никакая преданность существующему строю не избавляет человека от возможности стать жертвой репрессий.

Вслед за арестом система не считала нужным сообщать родственникам, где находится обвиняемый, по какой статье осуждён, какой вынесен приговор, ведь это уже не человек – это враг. В большинстве случаев родственникам самим приходилось ездить по тюрьмам Москвы. Поднимаясь ранним утром, порой ещё затемно, шли они по пустынным улицам, стремясь добраться до очередной тюрьмы пораньше. Были вынуждены выстаивать длинные очереди. Чудовищно медленно и тоскливо тянулось время. Люди, будто в каком-то оцепенении, стояли, молча уставившись в точку, лишь некоторые изредка коротко переговаривались и только шёпотом. Подойдя к заветному окошку, одни отдавали передачу другие – вопрос о наличии в тюрьме такого-то заключённого. Окошко захлопывалось и через некоторое время сообщалось, что такой-то «у нас не числится». Поездка в тюрьму – это почти целый день, и отпроситься с работы в следующую тюрьму становилось проблемой. Не испытавший этого никогда не поймёт того рабски униженного положения просителей, в котором находились эти люди на протяжении порой нескольких месяцев.

* * *

Почему же наш неглупый многомиллионный народ позволял одному человеку – столько лет издеваться над собой?

Ответ на этот сложный вопрос, конечно, будет неполным, но на основании открытых (большинство из открытых в 1990-е годы материалов теперь снова закрыты) архивных сведений можно сделать следующий вывод.

Во-первых. Народу внушался страх. Для оправдания репрессий под вымышленным предлогом «обострения классовой борьбы» началось внушение понятия «врагов народа».

Во-вторых. Насаждался культ Сталина. Только он, Сталин, – настоящий ученик и великий продолжатель дела Ленина. Сталин – это Ленин сегодня.

В-третьих. Народ молчал. В его сознании всегда было много раболепия, холуйства, лености мысли и равнодушия. Печально, но наш народный герой – Емеля на печи, и живёт он по чьей-то воле, «по щучьему велению» и по принципу «моя хата с краю – ничего не знаю».

Как говорил Бухарин, «шло хладнокровное уничтожение абсолютно, совершенно беззащитных людей вместе с их жёнами и детьми».20

Предвижу, что кто-то возразит: «Но ведь были у Сталина и заслуги!» На это отвечу словами публициста, философа, литературоведа и общественного деятеля Ю. Карякина: «Наряду с заслугами у Сталина был всего один недостаток: он был палачом».21

* * *

После победоносной войны Сталину, теперь генералиссимусу, казалось бы, следовало успокоиться, но нет, опять им, вплоть до 1953 года, возбуждались ещё пять процессов. Только если до войны на инсценированных процессах призывалось расстреливать «как бешеных псов», то после войны – «как убийц в белых халатах». Ну как не заподозрить «отца народов» в психической неполноценности. Наряду с пропагандистскими лозунгами «Человек – это звучит гордо», «Человек – венец природы», в тюрьмах и ссылках пропадали сотни тысяч самых умных, принципиальных, неординарно мыслящих людей.

Режим насаждал доносительство, покорность, страх. Поэтому большинство творческой интеллигенции замыкалось в своих узких рамках семьи и работы.

До 1953 года весь народ находился в состоянии глубинного подсознательного страха. Система превращала личностей в «людские тени». О. Берггольц откровенничала:

Я научилась многое прощать

Друзьям, приятелям, простым знакомым.

В ответ на клевету молчать,

По месяцам не выходить из дома.

За анекдот того времени:

– Как живёшь?

– Как в автобусе, половина сидит, половина трясётся», можно было поплатиться свободой (или как говорили прежде «схлопотать») на несколько лет.

* * *

Сравнивая военное, до- и послевоенное время, вспоминаешь какие огромные испытания, выпали на долю народа.

Довоенные 1936-40-е годы. Страна растёт в материальном плане. Но падает в нравственном. Репрессии и авторитарность порождают на генетическом уровне (что отразилось уже на нескольких поколениях) чувство затаённого страха у простых людей и одновременно чувство вседозволенности у любого работника НКВД, затем МГБ, а также чувство превосходства и безотчётности у власти. Вместо совести, чести и правды нормой становились ложь, лицемерие (разные мнения дома и на работе), доносительство подчас из-за зависти: «Ишь ты, барин какой, шляпу напялил. А фатера (квартира) – то какая агромадная!» Поэтому – миллионы народных доносов Сталину и Павлики Морозовы – в качестве героев. Таких понятий, как честь, достоинство и права человека, не существовало. Всеобщим состоянием москвичей, как до войны, так и после, были страх и молчание. Каждый подозревал в соседе, в случайно встреченном, да и в любом человеке, доносчика. Страх висел в воздухе, он был почти осязаем.

Из чего твой панцирь, черепаха?

Я спросил и получил ответ:

Он из мной накопленного страха,

Ничего на свете крепче нет.

(Гроссман)

И это состояние постоянного страха диктовало крепче держать язык за зубами. Ведь дармовая рабочая сила в довоенный период так нужна была для возведения великих строек коммунизма, а в послевоенный для восстановления страны.

Мемориалом тому страшному и не такому далёкому прошлому служат работы художников П. Белова и И. Обросова. Они – необычайно образны, выразительны, впечатляющи и выражают философское понимание эпохи.

Фото 59. Художник И. Обросов «Навсегда…»

Четыре военные года, если не считать ужасов, принесённых войной, сплотили нацию, подняли её нравственный дух, возродили самоуважение, позволили народу почувствовать себя достойным народом-победителем. Военнослужащие стали любимцами и уважаемыми в народе людьми, они подзабыли страх.

В послевоенные годы, особенно после 1947 года, опять возрождалось состояние всеобщего страха, вождь отменил поощрения за ордена и медали, 9 мая стало заурядным рабочим днём.

Фото 60. Художник П. Белов.

«Беломорканал» – самые распространённые папиросы среди зэков

Людей продолжали арестовывать, как и прежде, с понятыми по ночам, вероятно, с целью меньшего привлечения внимания. Однако, в случае ареста нашей соседки в 1949 году гэбэшники просчитались: громкий, пронзительный лай собаки разбудил немалую часть дома.

Вы спросите: «Зачем клепаешь?

Что было, то прошло давно».

Но, если зло не закопаешь,

Тебя опять согнёт оно.22

* * *

Весьма значительное событие – смерть Сталина. В течение трех дней 6–9 марта 1953 года Москва «стояла на ушах»: движение по городу было заблокировано, улицы (возможно, по плану) перегорожены грузовыми машинами и милицией, в некоторых местах даже конной. Многие москвичи и приезжие хотели проститься с умершим вождём и всеми силами, правдами и неправдами пробраться в Колонный зал. Я видел, как на нашей и соседних улицах собиралась толпа (больше или меньше) и, руководствуясь очередным слухом, что найдена лазейка (по крыше столовой, или отогнули прут изгороди, или под машиной рядом с помойкой, или «там только один милиционер – не заметит») толпа бежала то в один, то в другой конец улицы.

Фото 61. Художник П. Белов. «Песочные часы»

А совсем рядом в низине на Трубной площади творился ужас, в котором погибли, по слухам, несколько сотен человек. Как вспоминал выживший в этой давке поэт Е. Евтушенко: «Меня притиснуло движением к девушке, и вдруг я не услышал, а телом почувствовал, как хрустят её кости, разламываемые о светофор. Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа…» Он написал знаменитый стих «Наследники Сталина», разные версии которого воспринимались как глоток свежего воздуха. Сначала они переписывались от руки, и, наконец, в 1961 году стих появился в «Правде». Но приведу другой его стих, по моему мнению, не меньшей силы.

Напраслиною мы не обессудим,

Но суд произошёл в час похорон,

Когда по людям к Сталину шли люди,

А их учил ходить по людям он.

Сразу после смерти диктатора процессы прекратились, расстреляли Берию, началась массовая реабилитация политических заключённых «за отсутствием состава преступления».

Основные причины, на мой взгляд, создания Сталиным ненормальной обстановки репрессий, его жесткой и жестокой политики – это получение безмолвного, рабски покорного народа и бесплатной рабочей силы.

* * *

В 1950-70-е годы интересы партии не ограничивались общественно-политическими вопросами. Она вмешивалась в нравственно-личную жизнь, и это не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Например, жена подавала заявление в первичную ячейку партии о поведении своего мужа, на её взгляд, недостойном звания члена партии, и ячейка принимала решение.

Газета «Правда» являлась главным рупором партии. Подписка на желаемое издание часто зависела от наличия подписки на «Правду». Основные события печатались в газетах с оглядкой на «Правду», и большинству читателей достаточно было окинуть взором только заголовки, чтобы уразуметь содержание статей. Однако, если какая-либо статья публиковалась, это говорило о том, что будет результат по ней и его также обнародуют (фото 62).

Фото 62

В «Вечерней Москве», помимо колонок с разводами, публиковались сведения, где и когда состоится защита такой-то докторской или кандидатской диссертации. Тогда защита научной работы была событием, в котором любой желающий оппонировать мог принять участие (мне на защите было задано специалистами 27 вопросов. Защита, а также вопросы и ответы на них стенографировались).

А как получали обыденную информацию; где находится учреждение, театр и др., как доехать, где купить. Нередко запрашивали место жительства человека. Теперь при наличии интернета трудно представить, как было без него? А тогда существовали палатки «Справочных бюро», где можно было узнать любую информацию, включая адрес проживания человека по его ФИО, году и месту рождения.

Два слова об этикете общения. Тогда не принято было с незнакомым, впервые встреченным человеком, будь он продавцом, служащим, врачом или кем-либо другим, начать общение с приветствия. Сразу о цели прихода или о деле. То же самое и по телефону. Вот, если пишешь письмо или априори зависишь от человека, от его решения, если хочешь расположить к себе – ну тогда другой разговор. На всевозможных выступлениях да и в печати (особенно в 30-е годы) редко произносились имена и отчества, чаще только фамилии.

* * *

В 1954 году партией брошен клич: «На освоение целинных и залежных земель». И молодёжь откликнулась, причём с радостью. Ведь третий десяток в жизни человека – самый замечательный возраст. В этот период хочется бежать от скуки однообразия, испытать себя без родителей и надоевших упрёков. Хочется влиться в молодой коллектив таких же подвижников, испытать себя на временные неудобства и нелёгкую жизнь в палатке.

Фото 63. На целину в 1950-х

Молодёжь, и главным образом парни, рвалась в новизну и зачастую уезжала целыми составами.

Девушки нередко отказывались. И это вполне понятно, ведь девушка больше привязана к дому, к маме. Порой рвалась дружба, что проникновенно отражено в песне «Сиреневый туман».23