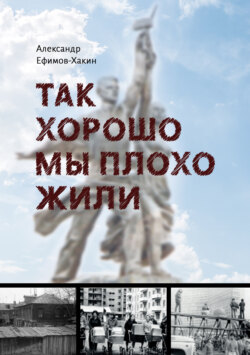

Читать книгу Так хорошо мы плохо жили - Александр Ефимов-Хакин - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Так хорошо мы плохо жили

Как жили школьники

ОглавлениеС 1943 по 1954 годы школы подразделялись на мужские и женские. Считалось, что это улучшает дисциплину и успеваемость (взяли пример с Германии).

Торжественным для малолеток был первый день в первом классе, но проходил он без каких-либо цветов и подарков, только игры и хороводы. В младших классах существовали необычные для нынешнего времени предметы – «внимание» и «чистописание». «Внимание», как довесок к «поведению», а «чистописание», как часть каллиграфии. Учили писать красиво и с разным нажимом по длине буквы. Для этого служили разные перья: № 86 для письма с нажимом, «скелетик» – без нажима. Писали чернилами чёрными или чаще фиолетовыми, заливаемыми в чернильницы – «непроливайки». Каждый школьник носил её с собой и на уроках вставлял в отверстие на парте, за которой сидел по несколько лет. В деревнях во время войны писали свекольными чернилами и в морозы было очень холодно.

Жалкие послевоенные школы. Кроме доски, мела, тряпки и парт – в классах нет ничего. В конце 40-х годов стали вводить школьную форму. До этого дети по 40–45 человек находились в классе в чём попало, случалось, что летом кто-то приходил босиком. И это даже в московской школе в центре города.

У нас, малолеток, сразу появлялась любовь к чтению. Ведь книга тогда была единственным окном в мир. Помню, как в первом классе учительница читала нам «Старика Хоттабыча». Все слушали с упоением, а громко смеяться разрешалось, только уткнувшись в свою зимнюю шапку, которую каждый заранее положил перед собой на парту.

Фото 41. Деревенская школа в конце 1940-х годов

Фото 42. Интерес к чтению за неимением других развлечений

Как-то я пошёл в библиотеку Ленина (там было детское отделение, теперь это зал диссертаций), оставив больного отца без помощи. Долго простояв на лестнице в очереди среди таких же мальчишек (в гардероб), я, наконец, дорвался до любимой книги. Только вечером понял, как я обидел отца, и потом долго раскаивался за свой поступок. Через неделю отец умер.

Во втором классе школьников принимали в октябрята, в четвёртом- – в пионеры, затем участие в сборах, в выпусках стенгазеты, кружках самодеятельности, хорах с песнями:

Сталин – наше знамя боевое,

Сталин – нашей юности полёт.

С песнями, борясь и побеждая,

Наш народ за Сталиным идёт.

Фото 43. 1947 год. В классе школы в центре Москвы 40 человек

Летом почти все ребята направлялись в пионерские лагеря за город. Но существовали организованные детские отряды и в городе. В 1947 году меня тоже отправили туда в первый раз. От Москвы до лагеря ехали в открытом кузове грузовика. Нас посадили на простыню, расстеленную на полу кузова. Никаких досок для сидения, которые устраиваются обычно для взрослых, в кузове не было. Ребят много, сидели скопом – не повернёшься. На жёстком полу подбрасывало на ухабах, но песни все-таки пели. Помню, ногу отсидел, затекла от неудобства. Из питания в том лагере остались в памяти мягкие, гладкие, солёные огурцы с пустотами внутри. Как проводили время? Весело и здорово, если не считать дежурства по столовой (необходимо было чистить картошку) и ежедневные построения на «линейках» утром и вечером, где председатели советов отрядов докладывают о наличном составе, утром вожатые сообщают распорядок дня, а вечером – кто в чем отличился и результаты соревнований при их проведении. Сформированные по отрядам, ходили купаться. Устраивались соревнования в футбол, в волейбол, звено на звено, отряд на отряд.

Фото 44. Утро в пионерском лагере

Фото 45. Все как один на-а линейку ста-ано-вись!

Фото 46. Общий медосмотр, измеряют температуру

Фото 47. Непременная обязаловка – приём рыбьего жира.

Страна в заботе о здоровье детей выполняет план «рыбьим жиром детей обеспечивать» (слова из песни)

Фото 48. Пирамида. Тренировка к представлению на родительский день

Популярны были различные игры в лесу, обучающие полезным навыкам, в том числе поисковые по знакам на деревьях. Пользовались успехом особенно на родительских днях спортивные пирамиды разной сложности. В конце смены допоздна устраивался грандиозный праздник с разными представлениями, чтением стихов и песнями, где артистами, чтецами и певцами были сами дети. Праздник завершался грандиозным костром под крики «ура».

* * *

То ли процесс обучения был так поставлен, то ли учителя не были заинтересованы в работе, но уроки по истории, географии, ботанике и другие проходили скучно, занудливо и однообразно. В первой половине часа вызванный к доске ученик излагал содержание прочитанного по учебнику материала, во второй учитель излагал в соответствии с учебником содержание нового материала. Никто не задавал никаких вопросов, учитель не стремился оживить урок. Кто-то украдкой играл в «морской бой», кто-то рисовал. Желательно было лишь понять содержание урока по трём математическим предметам: алгебре, геометрии, тригонометрии, а также по физике и химии. Начиная с четвертого класса ежегодно сдавали экзамены. В пятом классе изучали Конституцию.

Только один учитель, казалось, был заинтересован в своей работе. Наш классный руководитель Антонина Мироновна Музалевская. Она преподавала литературу и прямо-таки с упоением вела уроки. Казалось, что она всецело там, в эпохе Х 1Х века, когда например, читала стихи поэтов-романтиков.

Моим любимым предметом была химия. Занимался ею и в кружке, и даже дома: тренировался, чтобы провести опыт завтра на уроке в классе вместо учителя. Помню, в пробирке что-то шипело, взрывалось, резко менялось в цвете, и потолок в комнате был забрызган. Очень кстати неподалёку от дома существовал магазин «Реактивы», где можно было купить все, что надо.

Методика преподавания иностранного языка была построена так, чтобы изучающий не смог ни понимать, ни даже элементарно объясняться на нём, вероятно, потому что общение с иностранцами в Советском Союзе всегда порицалось. В течение 8 лет (с третьего по десятый классы) мы изучали только трудную грамматику немецкого, абсолютно не имея разговорной практики, хотя для этого были все условия: язык преподавала немка Генариэтта Ионовна.

Нас, подростков, интересовал предмет – «биология человека», где учительница рассказывала о весьма фривольном, только чтобы сидели тихо. Тогда это тоже не поощрялось, ведь все помнили фразу, ставшую чуть позже мемом, что «в нашей стране секса нет».

Когда старших школьников принимали в комсомол, нужно было писать заявление с просьбой принять. А меня только что, конечно тайком, окрестили, и я написал – «не хочу быть комсомольцем». В те времена это уже «шло не в ногу» – есть коллектив и делай как все. Личность? – Это что-то не то.

Тогда для нас, школьников, церкви как будто не существовало, никогда не говорили о ней, а если кто-то и упоминал, то только в каком-то смешливом тоне. Поэтому я не надел крестик на шею (вдруг увидят), а положил в карман. Как-то подрался с одноклассником Барляевым, и, конечно, рядом стояли ребята. Один советовал, другой подбадривал, третий подзадоривал. Свалились мы на землю, и в драке я не заметил, как выпал мой крестик. На всеобщее обозрение. Первая мысль: «Ну начнётся! Насмешки, прибаутки»… Однако удивительно. Вдруг всё стихло, Барляев прекращает драку, поднимает крест и передаёт мне. Для меня так и осталось загадкой, что заставило его резко прекратить драку и успокоить ситуацию, ведь он являлся самым циничным, самым дерзким парнем в классе, даже матершинником.

Фото 49

Однако потом я расценил это как повсеместное проявление двойственного отношения к религии и вере. В школе и на работе у людей было показное согласие с навязанным мнением, что «религия – опиум…», а в глубине души, в семье другое, более деликатное отношение к вере. Ведь русский человек в подавляющем большинстве – верующий, и подобное лицемерное поведение – результат идеологии.

* * *

В старших классах, бывало, мальчиков или девочек группами приводили для занятий танцами в «параллельную» женскую или мужскую школы. Разучивали всякие полонез, краковяк, падекатр, падеграс, польку, но только не модные уже в то время западные танцы. Однако эти редкие эпизоды не способствовали ни совместным интересам, ни дружбе. С 1954 года среднее образование стало бесплатным, мужские и женские школы объединили.

* * *

Особенно запомнились последние школьные дни, дни прощания со сверстниками, учителями, с такой уже привычной школьной порой. После школьного вечера по традиции собирались на Красной площади. Приходишь на площадь, когда она пустынна, когда не отвлекают внимание толпы людей. Сразу поражаешься её величию. Древние башни, храм Покрова на Рву, зубчатые стены Кремля, исторический музей, периодический бой часов Спасской башни и ты со своим классом – всё напоминает о неповторимости той ночи.

Нет никаких милицейских запретов, не бросаются в глаза и сами милиционеры, нет ещё никаких мобильных средств для слушания музыки, поэтому, если нет родителя-гармониста, то нет и танцев. Но молодёжь не скучает. Группы ребят и девчат из разных классов и школ знакомятся, быстро находят общий язык благодаря удивительной (по нынешним временам) скромности, толерантности и отсутствию амбициозности. Поют песни, играют в ручеёк, в бутылочку и особенно в популярную среди мальчишек, но забытую ныне игру «Угадай, чей удар». В ней водящий сгибает правую руку, приставляет её ладонь к уху. Левую пропускает через подмышку правой, прислоняет к спине и ладонь подставляет для удара. Перед ударом группа чаще замолкает, а кто-либо провоцирует: – А ну-ка, Ваньк, врежь ему!

А бьёт ладонью по подставленной ладони Толька или Гришка или Сашка. В результате хохот и пожелания – как угадать бьющего.

Самая короткая ночь в году. Светает. Появляется солнце. Уже не школьники, но ещё не осознающие себя молодыми людьми юноши и девушки расходятся группами по спящей и пустынной Москве. И каждый из них ещё не предполагает, что вот с этими Антонами, Эдиками, Ромами, со всеми своими школьными приятелями, с которыми он так привык ежедневно встречаться, прошагав долгие десять лет, он видится, возможно, в последний раз.

* * *

До конца 1970-х годов ещё существовали многочисленные районы сплошь деревянной застройки с их дворами. Это Екатерининские улицы на месте Олимпийского комплекса, районы Сокольников, Соломенной Сторожки, Золотого Рожка, Марьиной Рощи, которая упомянута в одноименном стихотворении Евтушенко.

Милая Марьина Роща,

В нас ты себя воплотила,

Ну а сама, как нарочно,

Канула, как Антарктида.

Фото 50. Марьина Роща

Уличное освещение в 1950-60-е годы было крайне скудным. Всего лишь одиночные лампы накаливания в незамысловатых светильниках, висящих не на столбах, а прямо на проводах. Однако в дни праздников в центре города освещения не жалели. Свет подчёркивал наиболее выразительные архитектурные особенности зданий. Так, в дни празднования 800-летия Москвы контуры стен и башен Кремля были окаймлены лампочками. На Первомай и в день Октябрьской революции вся Москва «высыпала» на улицу Горького (теперь Тверская), где каждый год по-новому иллюминировался центральный телеграф и по старому вывешивались огромные портреты Сталина (до 1954 года) и членов правительства по обе стороны от Сталина и меньшего размера.

Чрезмерная экономия на освещении началась при Хрущеве. Подчас на столбе, где раньше размещались шесть ламп, теперь горели одна или две. Потом появились светильники дневного света по нескольку штук на столбе. Но и они не давали достаточно света.

* * *

В 1954 году прошло последнее снижение цен при председателе Совмина Маленкове. Власть (тогда в лексиконе не было такого слова – только партия и правительство) не хотела сразу после ухода Сталина прекратить снижение цен, ведь при нём оно происходило несколько раз с 1948 года. И за всю дальнейшую историю страны граждане уже не будут знать словосочетания «снижение цен».

С конца 1950-х москвичам начали предоставлять (бесплатно!) квартиры в пятиэтажках. Расставались с многокомнатными коммуналками с подвалами и полуподвалами! О, какое это было счастье!

Это был радостный праздник для всей семьи. В честь этого устраивались семейные вечеринки сначала для родственников, затем для сотрудников по работе. Новый интерьер, меньшая высота потолков требовали нового дизайна. Стремились покупать новую мебель, люстры, торшеры, посуду и т. п. Выбрасывалось всё старое, которое спустя годы оказывалось куда более ценным, чем приобретённые светильники и гарнитуры простых геометрических форм из ДСП. И, через несколько лет, уже ахали:

– Как жаль нашу бронзовую люстру (стиля рококо или модерн) начала века.

Фото 51. Субботник, ну как не поучаствовать

Получение нового жилья, благоустроенность жизни и её улучшение год от года, даже несмотря на Карибский кризис 1962 года, привело к послевоенному буму рождаемости в стране.

* * *

Новая политика генсека Хрущёва (ХХ съезд КПСС 1956 года, разоблачивший репрессии и культ Сталина) вносила радость, оптимизм и надежду. Верилось, что правда и справедливость станут теперь основными в жизни людей.

Все его нововведения (подъем целины, посевы кукурузы, осушение болот, орошение засушливых земель и др.), как и массовое строительство, встречались с радостью и благодарностью. С переездом в новые квартиры появился новый обычай, который прежде никогда не практиковался. Обычай, войдя в квартиру менять уличную обувь на домашнюю.

Фото 52. Жизнь зримо улучшалась

В 1960-70-е годы жизнь советских людей уже равномерно текла в устоявшемся русле, как «на кладбище, где всё спокойненько».

«Крыша над головой» обеспечивалась по наследству, жильё никто не покупал и не продавал (можно было обменять по договорённости). В городах существовала бессрочная аренда жилья у государства, никто не перемещался по городам в поисках работы или жилья. Работу находили поблизости от места жительства, а на поселение в крупном городе, например в Москве, были наложены жёсткие нормативные ограничения.

Необходимый минимум того, «что в животе и на животе», всегда был обеспечен получаемой зарплатой. Ежемесячный платёж за квартиру и электроэнергию (4 коп./кВт/ч) мизерный, а такие услуги, как подача воды, канализация, вывоз мусора, ремонт дома, отопление и др., вероятно, входили в квартплату и никого не заботили. Счётчиков на воду не существовало. Жилец даже мог вызвать мастера из ЖЭКа (сантехника, электрика, слесаря), сказать «вот здесь подтекает» или «здесь поддувает», и эти недостатки устранялись бесплатно, правда, обычно в благодарность люди доплачивали.

При скудости в семье на короткий интервал времени или для незаурядных событий – свадьба, юбилей и др. – существовали «Пункты проката». Там можно было взять на любой срок и нередко даже самостоятельно подвезти на предлагаемой тележке холодильник, негромоздкую мебель, стиральную или швейную машинку, пылесос, велосипед, музыкальные инструменты, телевизор, магнитофон, разные сервизы и даже фату, или свадебное платье.

Напомню читателю обыденные в то время моменты, которые сегодня вызывают улыбку.

Шариковые ручки (были и игольчатые) появились в 60-х годах. Когда кончалась паста, то нередко авторучки не выбрасывали, а заправляли новой. Для этого существовали мастерские, где длинной иглой выдавливали шарик из стержня, под давлением заполняли новой пастой и ставили шарик обратно. Такие мастерские просуществовали до 80-х годов.

Текст писали либо вручную, либо на пишущих машинках. Но! Машинка – это ведь множительный аппарат аж до пяти экземпляров! Никаких ксероксов или ротапринтов ещё нет. А советская власть всегда опасалась возможных листовок или прокламаций. Поэтому ни у кого не вызывало удивления, что при покупке продавец записывал номер машинки и брал образец шрифта. Цель этого, надеюсь, объяснять не надо.

Потом, с появлением ксерокса, для снятия копий документов приходилось получать разрешение нескольких официальных лиц учреждения, в том числе начальника 1-го отдела. Крупномасштабные карты выдавались только на несколько часов рабочего времени. Не то что теперь в Googlе на сайте «Планета Земля» можно найти континент, страну, город, улицу и, наконец, свой дом.

Чтобы заверить подпись под документом на обычной писчей бумаге, нотариус ставил свою прямоугольную большую печать с реквизитами и брал госпошлину 20 или 40 коп. (конечно, заносил себе в журнал), в отличие от нынешних правил печати на особой бумаге и пошлины в 800 руб.

Как-то, в начале 70-х, заинтересовавшись хатха-йогой, я в библиотеке Ленина запросил микрофильм на книгу о йогах. Не разрешили:

– Нужно направление от учреждения, что вы работаете по этой тематике.

И ещё документ, непременно вызывающий сегодня улыбку: в моем архиве 70-х годов сохранился профкомовский список сотрудников с желаемыми для покупки бытовыми товарами от холодильника до кофемолки. Во всем, как смеялся А. Райкин, «был дефсит».

Вот один из анекдотов тех лет: идёт человек, на шее связка рулонов туалетной бумаги (была очень дефицитна). Прохожие живо интересуются: «В каком магазине выкинули? Где достал?» А он невозмутимо отвечает:

– Да что набрасываетесь!? Я из химчистки несу!

* * *

В пору 50-х и даже 60-х годов в Москве существовал ещё «патриархальный» гужевой транспорт. Ломовые лошади использовались повсеместно для доставки продуктов в магазины. Везли картошку и капусту в рогожных мешках, деревянные конструкции с аккуратно расставленными в них буханками черного и батонами белого хлеба (фото 53), ящики с звенящими стеклянными бутылками молока или подсолнечного масла, бочки с солёными огурцами или помидорами. Мирно жующая лошадь обычно долго стояла при разгрузке, и, конечно, ну как не подойти и не погладить её холку и гриву. Лошадиный круп зачастую был влажным, и в нос шибало конским потом. Мостовые местами были усыпаны навозными «яблоками», за которые неистово дрались громко чирикающие воробьи. Их драчливые, крикливые весёлые стайки создавали неповторимый живой колорит московского быта.

Фото 53

Непременным атрибутом московской жизни по весне были грачи, вечерами в погоне за насекомыми высоко носились стрижи, в парках перебегали аллеи шустрые трясогузки, на высоких деревьях гнездились вороны, под разными навесами мастерили гнезда ласточки, то тут, то там на ветвях сидели синицы, галки. И повсюду стайки шумливых воробьёв стремились урвать от своих сородичей побольше кусочек из общего пира. Идёшь, бывало, на пути у тебя стая воробьёв, штук 30–40. Перед тобой она мигом вспархивает на ближайший куст или дерево, сидят, поглядывают, ждут. Проходишь – стайка мгновенно слетает обратно с громким радостным чириканьем на место пиршества.

А теперь… пожинаем плоды нашей цивилизации… Осенью листву убирают, червей нет и птиц, кроме голубей, тоже нет. Город для людей выглядит как «джунгли» железобетонных столбов – двадцатиэтажек.

НО! Наряду с печальной пропажей птиц в городах можно отметить радостную пропажу всей «домашней живности», досаждающей горожанам в первой половине ХХ века: мышей, крыс, клопов, блох, моли, мокриц, жучка-точильщика.