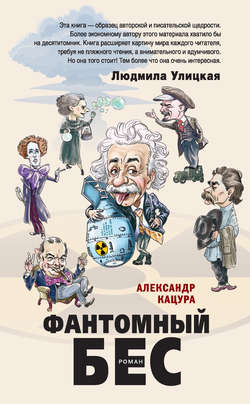

Читать книгу Фантомный бес - Александр Кацура - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Война первая

Часть первая. 1903—1913

Вихрастый юноша из Блумсбери и русский мудрец

Оглавление«Ночной летун, во мгле ненастной Земле несущий динамит», – писал Александр Блок в стихотворении 1911 года, когда фанерные стрекозы еще с трудом отрывались он земли. Андрей Белый не успел эти строки прочесть, однако пишет другу-поэту, с которым давно и навсегда помирился: «…Сквозь весь шум городской и деревенскую задумчивость, все слышней и слышней движение грядущих рас. Будет, будет день, и народы, бросив занятия, бросятся друг друга уничтожать. Все личное, все житейски пустое как-то умолкает в моей душе перед этой картиной; и я, прислушиваясь к шуму времени, глух решительно ко всему». Но при этом образ волшебной земли Серафима Саровского время от времени всплывает в его памяти. «Уехать в Дивеево, – вновь пишет он другу-поэту о своих сокровенных желаниях, – построить себе избу, перевезти книги и тихо жить…» Тихо жить! – эта мечта никак не могла быть созвучной ритмам ХХ столетия. «Век-волкодав» почти без промаха кидался на всех, а на своих гениальных детей в особенности.

В эти самые дни в Лондоне писатель Уэллс тоже задумывается об аэропланах, могущих нести бомбы. Но, вспоминая разговор с русской девицей, он легко воображает, что это бомбы атомные. Никакое другое сочинение не давалось ему столь трудно, как роман, который он начал зимою 1911-го, а дописывал осенью 1913 года. Он заставил себя пролистать груду научных журналов последних лет и многое понял совершенно по-новому. Но в итоге загорелся и писал с увлечением. При этом он попытался, пророчески описывая ближайшие десятилетия, сообщить миру главное:

«Проблема, над которой еще в самом начале XX века работали наиболее прозорливые ученые – проблема вызывания радиоактивного распада тяжелых элементов, который открыл бы доступ к внутренней энергии атома, – была благодаря редкому сочетанию научного мышления, интуиции и счастливой случайности разрешена Холстеном уже в 1933 году. С помощью хитроумного эксперимента он вызвал атомный распад в крохотной частице висмута, и произошел сильнейший взрыв… Молодой ученый не мог не осознать, что открыл человечеству путь к безграничному, неисчерпаемому могуществу, одновременно заложив пороховую мину под твердыни современной ему цивилизации…»

Кто же этот загадочный Холстен, сочиненный Уэллсом в 1913 году, которому, по замыслу писателя, суждено ровно через два десятилетия открыть путь к атомной энергии? Автор пишет о нем скупо, но сообщает одну примечательную деталь: «В момент открытия молодой человек жил один в небольшой квартире в Блумсбери…»

А начинается роман с того, как некий профессор физики по фамилии Рафис читает в Эдинбурге в 1913 году лекцию о радиоактивности: «Радий представляет собой элемент, который разрушается и распадается. Быть может, все элементы претерпевают те же изменения, только с менее заметной скоростью. Это, несомненно, относится к урану и к торию… Сегодня нам уже известно, что атом, который прежде мы считали мельчайшей частицей вещества, твердой и непроницаемой, неделимой и безжизненной, на самом деле является резервуаром огромной энергии… Совсем недавно мы считали атом тем же, чем мы считаем кирпичи, – простейшим строительным материалом. И вдруг эти кирпичи оказываются сундуками с сокровищами, сундуками, полными самой могучей энергии. В этой бутылочке (профессор поднял и показал ее публике) содержится около пинты окиси урана. Стоит она примерно двадцать шиллингов. Но в ней, уважаемые дамы и господа, в атомах этой бутылочки, дремлет столько же энергии, сколько мы могли бы получить, сжигая сто шестьдесят тонн угля. Если бы я мог мгновенно высвободить сейчас всю эту энергию, от нас с вами осталась бы одна пыль…»

– Понятно, – шептал один из слушателей, вихрастый юноша. – Понятно. Ну, дальше! Дальше!

Помолчав, профессор продолжал:

– Предположим, в скором времени мы найдем способ извлечь эту энергию.

Вихрастый юноша энергично закивал. Сейчас он услышит чудесный, неизбежный вывод. Он подтянул колени к самому подбородку и от волнения заерзал на сиденье.

– Почему бы и нет? – прошептал он. – Почему бы и нет?

Профессор поднял указательный палец:

– Подумайте, какие возможности откроются перед нами… человек с помощью пригоршни вещества сможет освещать город в течение года, сможет уничтожить эскадру броненосцев или питать машины гигантского пассажирского парохода на всем его пути через Атлантический океан?

– Да, заманчиво, – шептал юноша, фамилии которого была Холстен.

Пробежали годы. Ранней осенью 1933 года этот Холстен испытывает растерянность и даже страх, поскольку ясно представляет себе жуткие последствия своего открытия. «Он даже задумался о том, что, быть может, ему не следует сообщать о своем открытии, что оно преждевременно, что его следовало бы отдать какому-нибудь тайному обществу ученых, чтобы они хранили его из поколения в поколение, пока мир не созреет для его практического применения. Но что толку? Если я и сожгу все эти выкладки, не пройдет и десяти лет, как кто-нибудь другой повторит мое открытие…»

Воображение Уэллса! Писатель, хорошо знающий людей, не мог не понимать, что дело пойдет к войне. Этим он и занялся на страницах своей рукописи.

Еще никто не знал, что примерно через год сербский студент выстрелит в австрийского герцога. А Уэллс уже выводит на бумаге: «Международное положение становится угрожающим… Державы Центральной Европы неожиданно начали военные действия против Союза Славянских Стран. Франция и Англия готовятся прийти на помощь славянам». Но Уэллс воображает войну уже в тех условиях, когда благодаря открытию Холстена созданы атомные бомбы. И что выходит?

Немцы, не моргнув глазом, сбрасывают атомную бомбу на Париж. Там, где стояли Лувр и Эйфелева башня, – груда дымящихся развалин. Французы не собираются оставаться в долгу. Их авиатор летит в Германию. Крохотный аэроплан, где всего два человека – помимо пилота еще помощник. Он сидит возле похожего на гроб ящика, где покоятся три атомных бомбы, каждая размером с большой арбуз. Сбрасывать их нужно руками прямо через борт. На подступах к Берлину их пытается сбить германский самолет. Но французы отрываются от него. Бомбы сброшены. Берлина тоже больше нет.

Несмотря на эти ужасы, в целом роман получился тягучим, местами излишне умным, местами откровенно нудным: слишком много рассуждений о трудном будущем человечества. Столицы Европы, превращенные в пепел, – эта фантазия никого не тронула. В итоге роман расходился вяло. А из прочитавших мало кто в атомные ужасы поверил. Примерно с тем же успехом, как и в описанные Уэллсом в более ранних книгах вторжение марсиан и полеты на Луну. Всякий писатель-фантаст – сказочник. Кто этого не знает?

В последней части романа Уэллс выводит нового героя – русского по имени Марк Каренин. Это пожилой, смертельно больной, но на редкость сильный духом человек. И он ставит себе задачу, почти непосильную: личным примером вдохновить людей, вытащить их из той нравственной бездны, куда завела их вечная вражда и готовность воевать даже с применением атомных бомб. Но кончается все печально: мудрец-проповедник умирает, не выдержав операции, с помощью которой его пытаются спасти лучшие врачи в таинственном госпитале Тибета.

Поставив точку и отдав рукопись издателям, Уэллс решил тут же отправиться в Россию. Ему непременно захотелось взглянуть на родину героя его романа, тихого, но страстного в духовных поисках Марка Каренина. А может, чем черт не шутит, на одном из русских перекрестков он встретит ту молодую женщину, которая вот уже несколько лет не покидает его сознания. Он скажет ей: «Дорогая Мария, роман, о замысле которого мы некогда толковали с вами вместе в гостиной русского посольства в Лондоне, призванный потрясти и напугать человечество, – так вот, я его написал. Обратите внимание, дорогая Мария, я ввел в него русскую тему. И тема эта – совесть, взлеты души и затопляющая мир любовь».