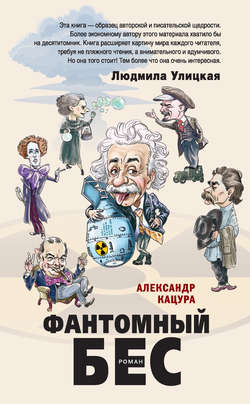

Читать книгу Фантомный бес - Александр Кацура - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Война первая

Часть первая. 1903—1913

Скорость света

ОглавлениеЕсли я сяду верхом на луч света и помчусь вместе с ним, что я увижу? Мир остановится? Замрет? Во всяком случае, выглядеть он будет странно. А если кто-то на таком же луче понесется мне навстречу? Означает ли это, что мы будем сближаться с двойной скоростью света? Увы, дорогие мои современники, не означает. Потому что скорости выше световой не бывает, кто бы как бы и куда ни перемещался. Скорость света всегда одна и та же – триста тысяч. И она не зависит от движения излучающего этот свет тела. К нам он стремительно летит или от нас… Может меняться только его частота, но не скорость. Триста одна тысяча – уже невозможна. Это окончательная и бесповоротная истина. Каков вывод? Логически он прост. Но, с точки зрения здравого смысла, нелеп: сближаться мы, сидящие на встречных лучах, будем все с той же скоростью – триста тысяч. Выходит, 3 + 3 = 3. Диковинная арифметика, не правда ли? Более чем! Но при скоростях, близких к световой, примерно так и будет. И нам теперь придется уживаться с этой «странностью».

Но какой вывод следует из нового сложения скоростей? – задает себе вопрос патентный эксперт. – Один-единственный: при быстрых перемещениях не скорости сближения будут расти, а пространство вынуждено будет сжиматься. Или растягиваться. В любом случае оно будет деформироваться. А поскольку время и пространство неразрывно связаны, то и время тоже будет сжиматься. Или растягиваться. Прощайте, абсолютные времена, чинно текущие из прошлого в будущее. Прощайте навсегда. Все зависит от скорости наблюдателя. От движения относительно системы отсчета, то есть от той точки, где стою я со своими часами. Ну а если я не стою, а куда-то лечу? Скажем, к другим планетам, звездам. В моем корабле часы идут в своем ритме. И, вполне вероятно, что медленнее, чем на оставленной мною матушке-земле. Вывод сумасшедший, самому как-то зябко, но деваться некуда. Просто надо попробовать все это серьезно, последовательно и нудно просчитать. Математику сотрудник патентного бюро, получивший образование в Цюрихском политехе, трепетно любил и довольно хорошо ею владел. Еще бы! Сам Герман Минковский его учил.

Удивительная штука эта математика. Допустим, у тебя мелькнул новый поворот мысли об отношениях между движущимися телами. Грош цена этому повороту, если ты не сумеешь изложить его на этом по-своему красивом, но и весьма строгом языке. Языке с четкой, железной логикой. Для начала берешь как основу три-четыре изначально ясных положения. Ну, типа аксиом. Добавляешь два-три ограничения, три-четыре экспериментальных факта. Все, можно в путь. Твоя лодка почти готова. Открытые волны. Ты радостно плывешь. Принятая тобою логика, как гид, прокладывает тебе путь. И вот ты уже летишь. О, восторг! И вдруг – тпр-р! Скалы? Мель? Или, напротив, шторм? Бывает минута, когда ты в сомнении и крутишься на месте. И возникает трусливое желание вернуться назад. Но ты преодолеваешь слабость и снова плывешь или даже летишь. И порою думаешь, куда это меня несет? Но штормовой ветер сильнее тебя, и деваться некуда.

Размышляя о пространстве-времени, ученик Минковского смело привлек понятия энергии и массы. Соединил это со скоростью света, выше которой ничто в мире передвигаться не может. Ветер задул в паруса, и он понесся. Мелькали тучи. В прорывы светило солнце. И вот показался берег. Острые, мрачные скалы. Но несколько камней на берегу лежат так, словно кто-то специально выложил их строгим рисунком. Смотрите-ка, он выплыл в итоге к простой и стройной формуле: энергия частицы равна ее массе, помноженной на квадрат скорости света. Ну да, пробормотал он, сие означает, что внутренняя энергия даже весьма малой частицы невероятно велика.

Весной 1905 года он послал статью в самый престижный немецкий журнал «Анналы физики». Редактор журнала Макс Планк неожиданностью и свежестью этой работы был не только вдохновлен, но и заметно смущен, однако проявил смелость и ее напечатал. Поначалу физики-теоретики опешили. Некоторые даже возмутились. Какое там сжатие пространства-времени? Вы это о чем, ау? Да сам Ньютон вас проклянет. К психиатру давно не заглядывали?

Но что-то необычное все-таки прокралось в их головы. Проверили все выкладки юного нахала. Раз. И еще раз. И еще. И надо же – понимание забрезжило. Сразу несколько человек азартно заговорили об этой работе, поначалу – слегка запинаясь и перебивая друг друга. Но одновременно – с восхищением. С гибельным восторгом, словно на краю пропасти, куда может рухнуть все великое здание физики. Разговоры, споры, сомнения и восторги ширились. Отголоски этих сомнений и этих восторгов проникли в газеты. И в один прекрасный день сотрудники патентного бюро в Берне, равно как и их сухой, чопорный директор, вдруг узнали, что работающий у них тихий патентный эксперт третьего класса – гений.

Директор бюро, завидев мечтательного своего сотрудника, задумчиво посмотрел на его лохмы.

– Да, – сказал он негромко. – Бывает же.

Звали скромного, но не всегда расторопного эксперта, Альберт Эйнштейн. Было ему двадцать пять лет.

Когда Минковскому показали дерзкую статью неизвестного автора, он удивил всех тем, что ему это имя знакомо. «А-а, это тот парень, что прогуливал мои лекции? – воскликнул великий математик. – Никогда бы не поверил, что он способен на такое!»