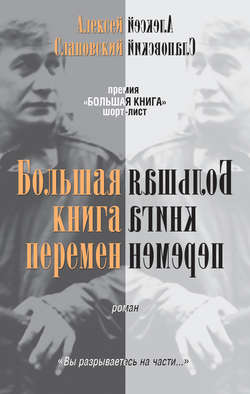

Читать книгу Большая книга перемен - Алексей Слаповский - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

6. СУН. Суд

Оглавление__________

__________

__________

____ ____

__________

____ ____

Ведите себя скромно и сдержанно: если вам бросают перчатку, не поднимайте ее.

На следующее утро Немчинов позвонил Петру Чуксину (тот, уходя, оставил визитку с номером телефона) и сказал:

– Здравствуйте, Петр. Это Немчинов. Если помните, мы вчера говорили. Я подумал. Я попробую.

– Уже не надо, – с удовольствием отшил его Петр.

Немчинов то ли кашлянул, то ли поперхнулся.

– Мы можем обсудить сумму.

– Я сказал: не надо. Что непонятного?

Да, Немчинов понял. Понял главное: похоже, он сделал огромную глупость. Наверное, они нашли кого-то более сговорчивого. Но кого?

Тем временем Дубков уже рьяно взялся за работу.

Наброски Максима Костякова были написаны вполне сносным языком. Суховато и не без казенщины, с множеством конечно же грамматических и стилистических ошибок, но тем не менее. В сущности, учитывая жанр книги, можно так и оставить. Но Дубкова наняли не консультантом, а автором. Придется что-то придумать.

Самое верное – воспользоваться опытом редактирования. В стародавней областной молодежной газете «Пламенный комсомолец», которую и читатели, и сотрудники называли конечно же «Племенной комсомолец», заместителем редактора, то есть на самом деле главным производственным человеком по обычной градации советского времени (редактор являлся фигурой назначенной, номенклатурной и часто несведущей) был Матвей Найский, славившийся нечеловеческой въедливостью: все материалы пропускал через себя, на полях ставил вопросительные знаки, плюсы и минусы. Вопросительный знак означал недоумение, минус – плохой текст, плюс – понравилось. Плюсов было немного, а вот вопросов и минусов тьма, из-за этого в газете всегда была горячка, все до вечера переделывали свои материалы, сдавали Найскому, тот опять ставил минусы и вопросы. Если бы не газетная ежедневка, необходимость сдавать в типографию номер к определенному часу, Найский так и мучил бы всех придирками до бесконечности. Он, кстати, впоследствии уехал в Москву, стал большим человеком на одном из крупных телеканалов и, говорят, успешно сводит с ума подчиненных, заставляя по десять раз переписывать тексты. С первого предъявления не проходит ничто. Докатилась байка, будто Найскому принесли текстовую расшифровку снятого киносюжета. Найский, как обычно, поставил свои вопросы, минусы и плюсы, автор спросил: «Извините, это что значит?» – «Коряво, плохо, перепишите». – «Но это уже снято, люди в кадре говорят», – ответил автор, пряча улыбку. «Так переснимите!» – хладнокровно повелел Найский.

Быть может, у Найского была особенная болезнь, что-то вроде редакторомании. Дай ему «Анну Каренину», «Трех мушкетеров», «Доктора Живаго», он вцепится в них мертвой хваткой и начнет ставить свои раздраженные закорючки. (Впрочем, «Живаго» Дубков и сам бы пощипал – не любит он этот шедевр. Да и в «Карениной» выкинул бы все про Левина и его прогулки по лугам. И «Мушкетеров» можно бы покороче сделать.) Найский не мог спокойно видеть нетронутого текста. И, как все мономаны и маньяки, был неспособен остановиться. В идеале ему требовалась вечность, чтобы авторы бесконечно приносили свои писания, а он бы бесконечно правил.

Кстати, ведь проверяли в «Пламенном комсомольце»: коварно подсовывали Найскому отрывки из классиков под видом литературных зарисовок читателей. Найский приходил в неистовство и, даже не ставя пометок, просто заворачивал: «Выкиньте эту самодеятельность!» Однажды опознал фрагмент из Горького, обиделся. Однако характер выдержал: «Купить хотели? Так вот, Горький – плохой писатель! И кого раньше вы мне совали – тоже все были дерьмо!»

Журналисты обходили заморочки Найского очень просто – меняли порядок слов. Было: «Новыми трудовыми свершениями начали год комсомольцы Бузовского района», стало: «Бузовский комсомол стартовал в этом году новыми производственными победами». Крючки появлялись, но уже в других местах, и их было меньше.

Так и поступим.

У Максима написано: «Родители Павла были простые работящие люди».

Это штамп. Раз простые, тут же само просится – работящие. У нас с простыми только так – или уж работящие, или пьющие. А конкретнее? Порывшись в папке, просмотрев почетные грамоты, Вячик обнаружил, что отец Костякова всю жизнь трудился на заводе, а мать в столовой городского общепита. С фактографией ясно. Но не хватает экспрессии. Все-таки к юбилею книга, стилистика должна быть соответствующая. Эпитетов побольше, только они делают текст художественным – и прозу, и стихи.

Вячик увлекся, кропотливо работал несколько дней, отложив все другие дела. И получилось у него следующее:

«КОСТЯК КОСТЯКОВЫХ

Глава могучего семейного клана Костяковых, Виталий Данилович, вернувшись с войны, нес на своих плечах тяготы забот о матери и младшей сестре. Он пошел работать на тот же завод зуборезных станков, где работал до войны и где ему были рады, потому что Виталий Данилович был не просто слесарем, а настоящим художником напильника и штангенциркуля, за что его ценили и доверяли сложную работу. При его уме он мог бы стать большим человеком в любой сфере, но предпочел остаться на всю жизнь верным своей профессии.

Миновали трудные послевоенные годы. Мужчин не хватало, и Виталий Данилович мог выбрать себе любую подругу сердца, но он не торопился, хотя ему было уже за тридцать.

Евгения Михайловна, будущая мать троих сыновей, тоже не спешила с замужеством. У нее имелся недостаток, на который нормальные люди не обращают внимания, а в нашей жестокой стране это делало человека инвалидом: она страдала с детства отсутствием слуха и речи. Это ей не мешало работать поваром в столовой, но при общении с мужчинами возникали проблемы.

Их знакомство произошло в трагикомических обстоятельствах. Залезая после работы в переполненный трамвай, Виталий Данилович случайно оттолкнул женщину, которая упала. Он тут же выскочил из трамвая, чтобы ее поднять. Выяснилось, что она вывихнула ногу. Виталий проводил ее в больницу, где они и познакомились. Евгения Михайловна умела понимать речь по губам, а Виталий Данилович сначала только догадывался, и только потом, за годы супружеской жизни, тоже научился понимать и говорить с женой знаками. Характерно при этом, что все сыновья выросли нормальные, с обычной речью, хотя научились общаться с мамой и между собой посредством знаков.

Отец был всегда занят на работе и трудился в две смены, потому что большой семье нужны были деньги. Виталий Данилович воспитывал детей строгостью и своим примером, не чурался и ремешком стегнуть шалуна, что может выглядеть архаично, но недаром в «Домострое» сказано, что кто жалеет своих детей, тот губит их.

Он работал всю свою жизнь, в том числе по субботам, даже тогда, когда суббота стала выходным днем, а выпить себе позволял только в воскресенье, в этот день он отдыхал и не любил, если ему мешали. Мог иногда и поссориться с кем-то, но не со зла, а по эмоциональности натуры. И сам потом из-за этого переживал.

Несмотря на то что у Евгении Михайловны и Виталия Даниловича у самих было неполное среднее образование, они сделали все, чтобы дети закончили не только школы, но и институты. Абсолютно все они получили высшее образование по техническому профилю, который им был, видимо, генетически близок из-за технической профессии отца.

Павел с детства был лидером, его выбирали председателем совета отряда, он входил в школьный комитет комсомола и был заместителем секретаря школьной комсомольской организации, хотя и без особого успеха, потому что уже тогда сомневался во многом, в том числе в коммунистической идеологии.

Павел был не только отличник, но и спортсмен. Не было ни одной спортивной игры, в которую бы он не играл! Он играл в хоккей, в футбол, в волейбол, в баскетбол, принимал участие от школы в районных и городских соревнованиях. Родители хоть и обеспечивали детей, но некоторых вещей было просто невозможно достать, например настоящие хоккейные клюшки. Они продавались в магазинах крайне редко. Мальчишки поступали следующим образом: брали рукоятки от сломанных клюшек, выпиливали в торце выемки и вставляли туда фанерки вместо ударных лопаток, приклеивали их эпоксидной смолой, обматывали изолентой. Иногда для крепости пробивали гвоздиками. Но таких клюшек хватало на одну-две игры.

С клюшками была связана первая удачная «коммерческая» операция Павла. В нашем городе тогда была неплохая команда «Рубин» при только что выстроенном Ледовом дворце спорта. Однажды должна была состояться игра первой лиги всесоюзного чемпионата, приехала знаменитая хоккейная команда ЦСКА. Павел и Максим сумели достать билеты и попасть на игру. А после игры они проникли в раздевалку и начали просить великих спортсменов подарить им несколько клюшек, пусть даже сломанных, и расписаться на них. Спортсмены удивились их ловкости, потому что к ним никого не пускали, подарили несколько сломанных клюшек и две целых. И на всех расписались. Целые клюшки братья взяли себе, а остальные аккуратно склеили и продали друзьям. Еще бы, иметь клюшку с настоящим автографом Мальцева, Харламова, Старшинова! Это было непередаваемое счастье!!!

Вырученные деньги братья потратили не просто так, они купили настоящие канадские коньки для хоккея. И с этого дня чувствовали себя на дворовом льду почти профессионалами НХЛ!

Павлу прочили спортивную карьеру, учитывая, что к десятому классу у него были первые разряды по лыжам, боксу и шахматам (не правда ли, интересное сочетание?).

Но он видел свое будущее в науке, увлекался химией и с восьмого класса твердо знал, что будет поступать на химико-технологический факультет политехнического института.

Конечно, при этом Павел помогал своим братьям и умом, и, если так можно выразиться, физической силой. Да они и сами были крепкие. Они защищали друг друга, а иногда по вечерам выходили на «рейды» в своем микрорайоне и призывали к порядку хулиганов и нарушителей спокойствия, которых хватало в те беспризорные времена.

Жизнь Павла не ограничивалась учебой и спортом. В десятом классе к нему пришла любовь. Девушку из параллельного класса звали банально – Светлана, она была светловолосой и голубоглазой. Типичный объект для первой влюбленности. Да еще имела очень развитые женские формы. Павел даже начал писать стихи и показывал ей, но понял, что ее не проймешь. Он также узнал, что девушка Светлана далеко уже не девушка. И что нужно не завоевывать ее сердце, а весь ее девичий организм в целом. Он узнал также, что Светлана очень любит оригинальные поступки молодых людей, которым после этого отдает предпочтение.

А жила она в пятиэтажном панельном доме, где были смежные балконы, разделенные перегородками, через которые при желании можно перелезть. Павел узнал, что она живет как раз в такой квартире, ее комната с балконом, а родители живут в другой комнате, большой, но без балкона. Тогда Павел под видом сборщика макулатуры, хотя в таком возрасте макулатуру советские школьники уже не собирали, явился в квартиру, чей балкон соседствовал с балконом Светланы. Он обнаружил, что там живет старуха с сыном-пьяницей, который всегда где-то шлялся или спал дома. Имея врожденное обаяние, Павел начал говорить со старухой. Та была очень рада человеческому общению, от которого отвыкла. Она сразу почувствовала доверие к Павлу. Павел стал заходить все чаще, хотя ее сын был недоволен, когда пересекался с ним. Однажды Павел принес сыну две бутылки портвейна, тот напился и уснул. А старухе Павел рассказал историю своей любви. Она была, несмотря на возраст и болезни, интеллигентная женщина, много читавшая и склонная к сентиментальности. История Павла довела ее до слез. Тут-то он и изложил свой план – перелезть на балкон Светланы. Старуха сначала испугалась. Павел объяснил ей, что мог бы перелезть обманом, не сказав ей, но не хочет поступать так подло. Это растрогало старуху, и она пустила на балкон, но сказала, что не будет смотреть, потому что ее буквально тошнит от страха – все-таки пятый этаж.

И Павел, рискуя жизнью, перелез. Он увидел, что Светлана сидит за столом и учит уроки, потому что она, несмотря на свое поведение, неплохо училась. Он целый час стоял так и смотрел, его одолела неожиданная робость, он не знал, что делать дальше. А на улице было холодно, ноябрь, он страшно замерз. И хотел уже постучать, но тут Светлана подняла глаза и посмотрела в окно, будто ее кто-то позвал. Она испугалась, но Павел тут же приблизил лицо к стеклу, чтобы показать, что это он.

Светлана узнала, открыла балкон.

– Как ты сюда попал? – спросила она.

– С неба, – Павел нашел в себе силы пошутить смерзшимися губами.

– Вот дурачок, ну и дурачок! – ахала и охала Светлана тихим голосом, чтобы не разбудить уже спящих родителей. – Я сейчас принесу тебе чаю.

Она принесла горячего чаю, Павел выпил, но не мог согреться.

Тогда Светлана налила ему водки – ее отец любил выпить, но не был пьяницей, поэтому водка в доме всегда была. Павел выпил, но продолжал дрожать.

– Ты, наверно, долго стоял там? – встревоженно спросила Светлана.

– Целый час, – признался Павел. На самом деле он понимал, что это нервное.

– Бедненький! Как же тебя согреть?

И Светлана уложила его на постель и укрыла шерстяным одеялом. А когда укрывала, Павел осмелел и поцеловал ее.

Светлана отскочила, Павел решил, что она обиделась. На самом деле она пошла к двери, чтобы закрыть ее на задвижку. Павла это очень удивило: тогда в советских семьях не было принято, чтобы дети запирались от родителей в своих комнатах, даже когда вырастали. Попытка поставить замок или задвижку приравнивалась к оскорблению. Таким образом тотальный контроль государства подкреплялся тотальным контролем родителей. Павел не знал тогда, что у Светланы не мать, а мачеха, с которой она в напряженных отношениях, поэтому закрывалась, чтобы никто к ней не вошел без стука.

После этого Светлана буквально набросилась на Павла. Но в первый раз, как потом признался Павел, у него не получилось. Зато уже через день получилось так, что Светлана без памяти влюбилась в него. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что она далеко не соответствует тому идеалу, который увидел в ней Павел. Они расстались, хотя это было трудно, Светлана травилась таблетками, подсылала подруг поговорить с Павлом, приходила сама и плакалась его матери, нагло при этом врала, что он лишил ее невинности. Павлу пришлось очень строго поговорить с ней. Он пригрозил, что, если она будет мотать его матери нервы, он все про нее расскажет, как есть на самом деле.

Тем не менее он сохранил об этой девушке самые лучшие воспоминания. Уже потому, что, когда появилась возможность сравнить, он оценил ее чисто сексуальные способности. Она, хоть и была совсем юной, оказалась, как выяснилось, прекрасной любовницей. И еще долго Павел невольно сравнивал ее с другими не в пользу последних.

Учась в институте на вечернем отделении, Павел работал лаборантом на одном из крупных предприятий, не совсем по профилю. Это предприятие помимо всего прочего выпускало дефицитные радиодетали, которых тогда было не достать. Поэтому процветали так называемые несуны, таскавшие детали через проходную под одеждой, но против них ввели металлоискатели, а иногда просто обыскивали. Тогда они стали перебрасывать детали через заборы, где их ждали сообщники. Павел видел, что это дело выгодное, но криминальное. Подумав, Павел связался с заводской организацией ДОСААФ и комитетом комсомола и внес инициативу образовать общественный клуб радиолюбителей при Дворце культуры завода и попросить профком и партком ходатайствовать о выделении клубу небольших материальных субсидий. То есть какого-то количества мелких деталей на незначительные суммы. Гениальность была в том, что в документах указывалось не количество деталей, а деньги. Например, написано: «Радиозапчасти на сумму 78 (семьдесят восемь) рублей». Но не указано, что этих запчастей тысяча штук по 7,8 копейки за штуку. Такова была их себестоимость для завода, а на черном рынке – от тридцати копеек и выше. То есть по тридцать копеек тысяча – триста рублей, немалые по тем временам деньги. И это только одна строчка из списка!

Можно сказать, что это махинация. Но Павел не присваивал себе все деньги, как мог бы, он действительно поднял клуб радиолюбителей на недосягаемую высоту, при клубе образовался сектор охотников на лис, завоевывавший пять лет подряд призовые места на всесоюзных соревнованиях.

И потом детали, которые он продавал (затратив много выдумки, сил и энергии), до него на черном рынке стоили не меньше полтинника, то есть он сбил цену.

Мало того, Павел, не хотевший чувствовать, что он даром берет что-то у государства и наживается, организовал что-то вроде бригады, только рабочие не работали вместе, а каждый отдельно. Они производили продукцию сверх плана, Павел покупал ее за собственные деньги.

Именно тогда Павел понял, что наилучший способ в тогдашних условиях не дать пропасть и распылиться государственным деньгам – пустить их в оборот через общественные организации. И польза от этого была всем».

Закончив этот фрагмент, Дубков почистил его и послал Максиму по электронной почте, как и договаривались. И очень удивился, получив ответ не через пару дней, как ожидал, а через час.

К письму был приложен текст Дубкова с комментариями, внедренными прямо по написанному и выделенными жирным шрифтом.

Комментарии следующие[2]:

КОСТЯК КОСТЯКОВЫХ – название хорошее.

Глава могучего семейного клана – Какого клана еще? Мы шотланцы что ли? Или мафия?

был не просто слесарем, а настоящим художником напильника и штангенциркуля – а так же художником рашпеля, тисков и зубила?

При его уме он мог бы стать большим человеком в любой сфере – это вряд ли, не надо сочинять.

а в нашей жестокой стране это делало человека инвалидом: она страдала с детства отсутствием слуха и речи – а в других не жестоких странах это не делает инвалидом? И почему страдала? Это другие может страдают, кто много говорит. Я написал – глухонемая, все ясно и просто, без фокусов.

при общении с мужчинами возникали проблемы – а с женщинами нет?

Их знакомство произошло в трагикомических обстоятельствах – трагического то что?

сыновья выросли нормальные – и на том спасибо. не чурался и ремешком стегнуть шалуна – я написал: «вколачивал ремнем ум через зад», чем хуже? Мне кажется это образно, но правильно, а «ремешком шалуна» – сю-сю какое-то. У нас так не было.

техническому профилю, который им был, видимо, генетически близок – кучеряво.

Брали рукоятки от сломанных клюшек, выпиливали в торце выемки – пазы это называется и вставляли туда фанерки вместо ударных лопаток – крюки это называется

Еще бы, иметь клюшку с настоящим автографом Мальцева, Харламова, Старшинова! – Старшинов – Спартак а не ЦСКА и не играл уже тогда между прочим, Мальцев из Динамо, Харламов да ЦСКА, но это было в 81-м осенью а он погиб летом. Не надо придумывать чего не было. Их никого там не было.

они купили настоящие канадские коньки для хоккея – Я написал канадки. Это не канадские коньки. Были польские, чешские, советские канадки тоже были.

Девушку из параллельного класса звали банально – Светлана – а не банально как? Изаура? Не понял.

Типичный объект для первой влюбленности – юмор?

девушка Светлана далеко уже не девушка – близко?

не завоевывать ее сердце, а весь ее девичий организм в целом – опять юмор?

смежные балконы, разделенные перегородками, через которые при желании можно перелезть…

И Павел, рискуя жизнью, перелез… – так при желании можно перелезть или рискуя жизнью?

чисто сексуальные способности – чисто конкретно, ага. А грязно сексуальные бывают?

процветали несуны – долго смеялся, представил как процветают несуны.

Именно тогда Павел понял, что наилучший способ в тогдашних условиях не дать пропасть и распылиться государственным деньгам – пустить их в оборот через общественные организации – я написал проще. Вы вставили именно, заменили лучший на наилучший, добавили в тогдашних условиях и пропасть. Зачем?

В целом не совсем понятно, зачем было переделывать мой текст с таким сомнительным результатом.

Завтра к вечеру мы вам скажем, что мы решили.

Прочитав это, Вячик выскочил из кабинета.

– Они решат! Это я решу, буду я с ними работать или нет! Что за дела? Будет он меня учить, как писать! Да у него у самого сначала «лучший» через мягкий знак было написано, потом у меня увидел, как правильно, исправил! «Естли» через «т» пишет, грамотей, ё! А претензий сколько! Элементарных вещей не понимает – два-три слова переставишь, и сразу все другое, сразу звучит! Вся литература на этом построена, на порядке слов! «На дачу съезжались гости» – серость, «съезжались на дачу гости» – фельетон, а «гости съезжались на дачу» – гениально. Объяснишь ему это? Да ни за что! Нет, отказываюсь к черту!

Татьяна слушала, сочувственно кивая головой, а сама думала: попросит водки или не попросит? Деньги тоже важны, но Татьяна, увы, почему-то сразу поняла, что их не будет. Да ладно, деньги дело такое – пришли, ушли, а семейные отношения – это навсегда. В идеальном случае. Но Татьяна постарается приблизить реальность к идеалу.