Читать книгу Нравы от времён - Алла Уланова - Страница 4

Часть 1. Советские времена

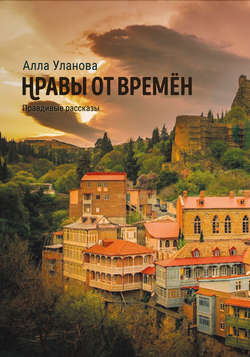

Любимый город

ОглавлениеТбилиси – древний и очень красивый город. Он раскинулся как бы в котловане вдоль правого и левого берегов реки Куры. Великолепный горный ландшафт, в основном покрытый густой растительностью, обрамляет город. Во времена моего детства город был небольшим, густонаселенным. Дома преимущественно двух-, трехэтажные. Основное население – 350 тысяч, большую часть составляли грузины и армяне, за ними шли русские, азербайджанцы, курды, езиды, грузинские евреи (то есть хоть и верующие евреи, но с грузинскими фамилиями и родным разговорным языком – грузинским) и многие другие. Всех перечислить не могу, насчитывается более 60 национальностей.

Город делился на районы, в которых проживали люди по национальному признаку. Авлабар – в нем компактно проживали армяне. В Сололаки жили зажиточные грузины и армяне. В Навтлуги – азербайджанцы. В Нахаловке – русские, молокане, а вот остальные были повсюду. Как ни прискорбно, наверное, читать эти строки грузинам, город Тбилиси в основном построен зажиточными армянами, армянскими купцами. Источники этого можно найти в истории Грузии.

Я жила в районе Молоканской площади. Там же был Молоканский базар. Базар обычный, но почему-то назывался Молоканским. Его уже давно нет. Это старое название, видимо, дореволюционное, но в мою бытность площадь называлась Советской и улица Советской. В этом районе компактно проживали молокане. Как они появились в городе Тбилисии и расселились почти в центре города – мне неизвестно. Дома вокруг Молоканского базара, на улицах Советской, Орджоникидзе, Пиросмани, Гоголя были небольшими, двухэтажными.

Почему я хочу рассказать, кто такие молокане? Дело в том, что дома на многих тбилисских улицах построены русскими молоканами. Я и сама жила в доме, построенным молоканом Лештаевым. Его жена и рассказала мне об этой вере. Потом я интересовалась и искала в разных источниках постулаты этой веры.

Почему эти русские люди назывались молоканами? Есть версия. В великий пост они пили молоко, что запрещалось православным. Молокане – это один из видов духовного христианства, а также особое этнографическое сообщество русских, притом многочисленное. К ним относятся и духоборы. Кстати, в Грузии тоже были общины духоборов, но они в основном жили в провинциях. В царские времена в России молокане, как и духоборы, преследовались властью «как несущие вредные ереси». Ставится вопрос. Почему? Постулаты веры молокан таковы: веруют в Христа, не признают иконы, не крестятся, считают, что посредники в лице священников между Богом и людьми не нужны.

Эти основы веры молокан очень похожи на протестантизм, но проросший на русской земле. Теперь становится понятным, почему преследовались. Ведь ортодоксальная религия христианства на Руси была не нужна. Нужны были церкви, священнослужители и вся атрибутика с обстановкой в церкви, с обрядами и нарядами и т. д. Государство и церковь были едины, а, следовательно, легче было управлять народом. Вот и бежали молокане в Закавказье и проживали компактно и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, и в Средней Азии. Мне нравятся основы веры молокан, особенно потому, что не пьют алкоголь. Это мое личное мнение. Никому я его не навязываю. Да простит мне читатель такое отступление от темы.

Мой любимый город Тбилиси протянулся вдоль правого берега реки Куры от Ортачало (район города. – Прим. автора), где на окраине стояла тюрьма, до Сабуртало. Это была большая площадь, поросшая травой. А в переводе с грузинского языка это место для игры в мяч. Вот там-то и была огромная барахолка, где на стихийном рынке можно было купить все – от гвоздей до мебели – или обменять какие-либо вещи на еду. Это была окраина города. Дальше город заканчивался.

Центром города на правом берегу Куры была площадь Ленина, районы Сололаки, Мтацминда, проспект Руставели и все прилегающие улицы до площади Героев, где находился цирк и одиннадцатиэтажный жилой дом – самое высокое здание в городе. Это был элитный дом, в котором проживали артисты оперы и балета, художники, писатели, ученые и другие знатные люди нашего города. Цирк располагался на высокой горе, откуда открывался великолепный вид на город.

Также хочу вспомнить район Ваке. Это элитный район Тбилиси, но этот район дорог мне только тем, что в нем находится мой любимый, единственный в Грузии Тбилисский государственный университет. В этом районе также были: институт иностранных языков, педагогический институт, институт физкультуры и научно-исследовательские институты.

Особо хочется поведать читателям о главном проспекте города Тбилиси – проспекте имени Шота Руставели – и о том, в честь кого назван так проспект.

Шота Руставели – великий грузинский поэт. Он автор эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Очень скудны биографические данные о Шота Руставели. Жил в 12 веке. Известно, что он был образованнейшим человеком, служил государственным казначеем при царице Тамаре, был безнадежно влюблен в нее. Окончил жизнь в монастырской келье. Был обезглавлен неизвестными убийцами.

Поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» является гордостью грузинской культуры. Произведение Шота Руставели в стихах рассказывает о великом чувстве любви, о сострадание к человеку, о торжестве свободы над миром насилия и угнетения. Сюжет таков. Три друга, три витязя – Тариэл, Автандил и Фридон – борются за освобождение прекрасной Нестан-Дареджан. Она заточена в крепость, а в нее влюблен Тариэл. В конце концов друзья побеждают зло и Тариэл обретает и свою возлюбленную.

Я уверена, что эта поэма и по сей день имеет подлинную ценность для грузинского народа. Она также является и сокровищницей мировой художественной литературы.

Еще в давние времена и даже в советские, когда невесту-грузинку отдавали замуж, к приданному обязательно прилагалась эпическая поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре. Для грузинского народа значимость поэта Шота Руставели адекватна значимости поэта А. С. Пушкина для российской нации.

На мой взгляд, не сам эпический сюжет представляет особую ценность произведения, а те афоризмы, которые приводятся в поэме. Привожу особенно понравившиеся афоризмы в стихах:

«Ложь несет душе и телу бесконечные мученья»;

«Клевета для слуха то же, что полынь для языка»;

«Если действовать не будешь, ни к чему ума палата»;

«Все равны мы перед смертью, всех сразит ее копье,

Лучше славная кончина, чем позорное житье».

Распад СССР привел к разобщенности народов. Не знаю, как сейчас, но в советское время почти в каждом городе всех республик была улица имени Шота Руставели. В Москве есть такая улица.

По левому берегу Куры город тянулся от Навтлуги до Нахаловки и далее до завода «Центролит». Так по старинке назывались районы города Тбилиси. Дальше окраина города. Центром считались: проспект Плеханова, Вокзальная площадь, Дезертирский рынок (был назван так, якобы солдаты, бежавшие с фронтов, продавали там свои пайки).

Оба берега Куры соединялись мостами. Главные из них: Воронцовский мост (ныне имени Карла Маркса) и мост имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Мухранский мост еще в советские времена переименован в мост имени Николоза Бараташвили[1].

Фото с работы А. Улановой. Вид на мост Н. Бараташвили

Фото с картины А. Улановой. Набережная реки Куры. Тбилиси

Особо хочется рассказать о Михаиле Семеновиче Воронцове. В Тбилиси много старинных названий, связаны с именем Воронцова, и это не случайно. Много было сделано для Тбилиси генерал-губернатором Воронцовым, который был наместником российского царя Николая I.

Детство Воронцова прошло в Тбилиси. И, когда Воронцов стал наместником, он открыл в Тифлисе первый профессиональный театр, сформировал итальянскую оперу и грузинский театр. Так как детство он провел в Грузии, я уверена, что он наверняка хорошо знал грузинский язык. Резиденция М. Воронцова находилась во дворце на главной площади. Теперь это площадь Свободы. В советские времена этот дворец был отдан пионерам. Дворец пионеров – это красивейшее здание с роскошным садом. Все мое детство прошло в нем, особенно летом. Там устраивали пионерский лагерь для детей, которые не выезжали на отдых в другие лагеря.

В Тбилиси было много памятников, в том числе и А. С. Грибоедову. Он стоит на набережной р. Куры. Имя А. Грибоедова носит русский драматический театр, на сцене которого играли: Савина, Яблочкина, Комиссаржевская, Сумбаташвили-Южин, Давыдов и др. В Тбилиси проходили театральные сезоны В. Мейерхольда. Он любил наш многонациональный город.

В. Немирович-Данченко, до того, как вместе с К. Станиславским открыл в Москве легендарный МХАТ, пробовал свои силы в режиссуре в Тбилиси. Становление таланта Георгия Товстоногова также связано с нашим городом. Евгений Лебедев выступал в русском тбилисском ТЮЗе много лет, затем переехал в Ленинград в драматический театр к Г. Товстоногову. Творчество артиста Павла Луспекаева тоже связано с городом Тбилиси, где он, выпускник училища имени Щепкина, работал в русском драматическом театре. В драматическом театре работал и Арчил Гомиашвили.

Меня всегда удивляла фраза, не раз услышанная из уст многих горожан: «Тбилиси – это маленький Париж». В Париже я в те времена, конечно, не бывала и сравнивать не могла мой любимый город с Парижем. Но спустя многие годы, уже в постсоветские времена, когда я побывала в Париже, я поняла, почему горожане сравнивали наш город с Парижем. Нет, архитектурно Париж совсем не похож на Тбилиси. Однако в Тбилиси всегда бурлила музыкально-культурная жизнь, как и в Париже. Многие театры, филармония и театр оперы и балета каждый день заполнялись зрителями. Лучшие советские певцы и танцоры приезжали на гастроли из Москвы, Ленинграда и других городов. Часто приезжала Одесская оперетта. Она славилась на весь Советский Союз. Да и иностранные гастролеры рады были приехать в наш город. Проходили выставки лучших советских и зарубежных художников. Одним словом, культурная жизнь города била ключом.

Особенно хочется вспомнить кинотеатры. Какие очереди выстаивали горожане, чтобы попасть на тот или иной фильм. Кинотеатры были загружены весь день. Последние сеансы начинались в 10 вечера, а иногда, когда фильм имел особый успех, добавляли поздний сеанс. Также хочу отметить, что жители нашего города – особенно женщины – очень хорошо одевались, с большим вкусом и очень нарядно. Зимой очень редко в Тбилиси бывало холодно, но женщинам это не мешало надевать шубки на крепдешиновые платья, а на ноги босоножки. Это было красиво и стильно. Вот все, что я написала, и есть следствие того, что Тбилиси – это маленький Париж.

В достопримечательности моего города также входил ботанический сад, который любили посещать горожане. Жители города любили проводить там маёвки, то есть 2 мая, на следующий день после парада 1 Мая. Большими семьями отправлялись горожане в ботанический сад, пройдя его, устраивались со своей снедью на склонах гор, прилегающих к ботаническому саду. А склоны гор были покрыты густой растительностью. Росли ели, лиственные деревья, да и лесных опушек, пригодных для пикников, было много. Закусывали, выпивали, дети пили лимонад, а затем начиналось пение под гитару, под аккордеон, под гармонь, да и танцевали тоже, дети читали стихи и с удовольствием пели вместе с взрослыми любимые песни тех времен.

В ботанический сад можно было пройти из самого центра города, с ул. Энгельса через туннель, проделанный в горе, служивший бомбоубежищем и складом с резервными запасами продуктов для города, а также с Комсомольской аллеи и с Майдана, пройдя наши знаменитые серные бани. В Тбилиси есть два озера – Лисье и Черепашье, – позже появилось Тбилисское море – водохранилище города.

Развалины крепости Нарикала, подсвеченные по ночам, очень красиво украшают город и, конечно, всеми любимый парк культуры и отдыха, который находится на плато горы Мтацминда (в переводе с грузинского «Святая гора»). Туда поднимается горный трамвайчик-фуникулер, а также есть канатная дорога.

Фото с картины А. Улановой. Тбилиси: вид на центр города, фуникулер и церковь Святого Давида

В моем представлении «Садовое кольцо» города Тбилиси начиналось от площади Ленина, вдоль проспекта Руставели, тянулось до Площади героев, далее проходило по мосту им. Сталина, плавно сворачивало на проспект Плеханова, до его конца. Затем по Воронцовскому мосту (ныне мост Бараташвили) огибало Александровский сад, далее шло мимо Колхозного рынка и по Пушкинской улице и возвращалось на главную площадь Тбилиси, название которой меняли неоднократно. В настоящее время это площадь Свободы. До революции это была Эриванская площадь, затем площадь Л. Берия, затем И. Сталина и позднее площадь В. Ленина. Вот это и был центр города.

Город рос вширь и вдоль. Появились и другие районы, такие как Сабурталинский жилой массив, Дигомский массив и другие жилые массивы. Но для меня эти новые районы, жилые массивы неинтересны. Они застроены безликими домами без архитектурных изысков, но, надо отдать должное властям города, в эти дома были переселены многочисленные семьи, ютившиеся в комнатах без удобств, в подвалах домов, в бараках и т. д.

Мой глаз обычно радовали узкие улочки с двух- и трехэтажными домами, с висячими балкончиками в центре города. Закрываю глаза и вот таким вижу мой любимый город, город моего рождения, детства, юности и зрелости.

1

1. Н. Бараташвили – грузинский поэт, по таланту сравниваемый с талантом Лермонтова. Он, как и М. Лермонтов, рано ушел из жизни. (Прим. автора). []