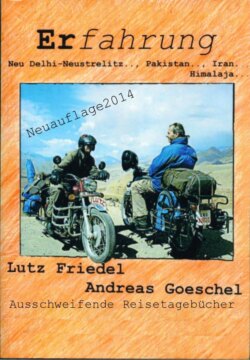

Читать книгу Erfahrung Neu Delhi-Neustrelitz.., Pakistan.., Iran..,Himalaja - Andreas Goeschel - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеErste Reise

von INDIEN nach DEUTSCHLAND

Mit Enfield-Diesel-Motorrädern.

Welche erst noch zu besorgen wären ...

Ideen und Vorbereitung!

Immer steht am Anfang die Idee. Das Wort mit seiner unbedingten Macht. Das war bei den Unternehmungen von Thor Hayerdahl genauso wie bei Amundsens großartigen Expeditionen.

Oder auch im Kleinen, als der Michael Holzach wochenlang mit seinem Hund Feldmann zu Fuß und ohne Geld längs durch Deutschland wanderte.

Viele andere Menschen, die manchmal -oder auch gar für ihre Lebenszeit- die ausgetretenen Wege der Allgemeinheit verlassen, weil sie sich anderer Bestimmung fühlen, sind Beispiele für die Kraft von Ideen. Wenn man selber unterwegs ist, lernt man viele dieser Spielarten kennen. Die Geschichten die publiziert werden, sind natürlich nur ein klitzekleines, armseliges Quäntchen der tatsächlichen Geschehnisse von Quermachern unterschiedlichster Couleur um uns herum. Ideen, ja, Ideologien sind immer der Auslöser für solche Sachen. Dieser Begriff stößt viele Leutchen ab, da sie der Ideologie verfallen sind, keiner zu folgen.

Sie wähnen sich lediglich als Huldiger der Ideologie der unbegrenzten Freiheit, der Unabhängigkeit. Oft stinkt solche moderne Freiheit ein bißchen doll nach Unverbindlichkeit. Der Geruch der weiten Welt haftet ihr kaum an.

Und gar nicht so selten verläuft sich das Leben in unseren hastigen Gesellschaften im Nebengleis von:

-Man könnte… man müßte… und irgendwann mal-

Vielleicht ist es ja doch die Hauptstrecke.

Jedoch kann das banale Wissen über Taten und von Machern andere Menschen infizieren. Infizieren mit dem Bazillus der Kraft des eigenen Lebens, der eigenen Gedanken, der eigenen möglichen Wege.

Wege, die das Leben anders schmecken lassen. Die lebenslangen Nachgeschmack bescheren, die Blut in Schilderungen bringen, denen dann viele Echos nachhallen. Die das Leben verändern.

Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.

Der konkrete Einfall für dieses Unternehmen stammte diesmal ursprünglich von Lutz. Komischerweise war ein Motorrad der Auslöser. Gesprochen hatten wir schon des öfteren über ein Motorrad, welches uns allerdings nur vom Hörensagen bekannt war:

„Royal Enfield.“

Welch ein Name! Das Motorrad selber hatte sicherlich nichts Königliches an sich. Wir wußten, daß sich ein leichter Traktorencharakter bei diesen Maschinen nicht übersehen ließ.

Die Fabrikation hatte nämlich eine steinalte englische Lizenz zur Grundlage.

Doch diese Konstruktionspläne aus den sechziger Jahren, waren immer noch gut genug, um in Indien diese Motorräder zu bauen.

Das Außergewöhnliche daran, war die einfache, robuste Technik und die unterschiedliche Motorisierung. Ein Teil dieser Maschinen wurde tatsächlich mit Dieselmotoren ausgerüstet! Und alles war ziemlich handgeschnitzt.

Eigentlich gibt es bisher wohl nur ein Serien-Motorrad mit einem Dieselmotor.

Diese Royal-Enfield-Diesel, auch zuweilen „Taurus“ genannt. Taurus - das ist der Stier! Dieser Stier hatte die Kraft von sechs Pferden und einem Pony. Sechskommafünf PS.

Und so ein Motorrad hätte Lutz gerne gehabt.

Zeitschriften, oder Internet, hatten unter gebrauchten Motorrädern nie diese Dieselmotorräder im Angebot.

Neue, von Händlern importierte Maschinen kosteten so etwa siebentausend Mark. Und in ganz Deutschland soll es zu diesem Zeitpunkt etwa einhundert dieser Gefährte gegeben haben.

Wieviel auch immer.

Lutz wollte auch so eine haben.

Eigentlich sollten es besser zwei dieser Gefährte mehr werden, auch wenn unsere Straßen schon voll genug waren.

Doch bis dahin noch ein langer Weg. Eigentlich zwei Wege. Einmal hin und dann.., naja, das kommt noch...

Eines Abends, es muß so im November 2000 gewesen sein, saß Lutz bei mir Zuhause in der Küche und aus einer Laune heraus sagte er, in einen Nebensatz gebettet:

„...ich werde einfach nach Indien fliegen, mir da eine gebrauchte Diesel - Enfield kaufen. Die kann ja so teuer nich sein. Und dann versuche ich damit nach Deutschland zurück zu kommen. Immer grade aus, die Straße lang.., Kling klong.“

Hier in der Gegend sei es ihm ma wieder zu eng, er müsse raus aus dem Muff, ma was anderes machen bla bla bla...

Er hatte provokant erwartet, daß ich abwinken würde, ihn als Spinner bezeichnen würde.

Doch ich fühlte augenblicklich Interesse. Ich hatte es im Augenblick des Verstehens nicht verworfen, nein, mein Freund rannte offene Türen ein. Es klang gut für mich, sogar sehr gut.

Meine Antwort überraschte ihn jedoch sehr. Es war ja auch eine Art maßloser Provokation, so wie er es von sich gegeben hatte:

-Mal s c h n e l l nach Indien...-

„Oh, da würde ich gerne mitkommen.“ sagte ich ziemlich locker.

Damit hatte er nicht gerechnet, sein Blick offenbarte das sofort!

Ich war sogar selbst ein bißchen erstaunt über mich.

Doch so, wie wir uns kannten und unserer Veranlagung treu bleibend, drehte sich ab diesem Augenblick alles um dieses Thema.

Wir waren zusammen gewandert, geklettert, selber nach Schottland geflogen. Nach England gesegelt. Wir haben schon einige andere nicht so alltägliche Reisen und eine Menge guter gemeinsamer Unternehmungen gemeistert. Und nun stand so was im Raum. Nur als Idee die nach Realisierung schrie. Die Worte in der gemachten Art waren ernster zu nehmen, als notariell beglaubigte Bekenntnisse. Nicht daß wir nicht dummschwätzen können, daran mangelt es nicht. Aber hier kristallisierte sich ein Plan heraus.

Und die wichtigsten, dafür erforderlichen Maßnahmen wurden nach ihrer Wichtigkeit geordnet.

Aus Worten wurden Taten.

Auf Landkarten wurden mit kühnen Fingerschwüngen tausende Kilometer Reiserouten skizziert. Blauäugige Erläuterungen in der Art wie:

„Von Indien aus dann gleich hier.. links.., oder hier.., hier oben durch... nach Rußland.., Tadshikistan, da ist noch ein Zipfel Afghanistan dazwischen…“

Für jemanden der uns nicht kannte, wären solche Sprücher sicherlich lächerlich anzuhören. Gäben Grund genug sich von solchen Spinnern abzuwenden. Solche Aufschnerider-Typen konnte man wohl doch getrost vergessen! Da war es wohl das Beste, zur Tagesordnung überzugehen.

Sollen sie. Auch wir gingen zur Tagesordnung über…

Erste Maßnahmen

Wir fuhren dann, wie am Vorabend vereinbart, nach Berlin, um abzuleuchten, was möglich wäre und wie man das Vorhaben überhaupt anpacken müßte.

Berlin, die Hauptstadt.

Zuerst suchten wir die iranische Botschaft auf…

Abgelegene, ruhige Villengegend.

Massiges Gebäude. Schwere Türen, fast leere Wartehalle.

Es hatte etwas Unnahbares und machte obendrein den Eindruck, als würde hier pausenlos die Zeit totgeschlagen werden. Wir ließen uns durch die ignoranten Gesichter der Beamten nicht entmutigen. Schließlich waren wir durch DDR-Bürokratie trainiert! Gestählt durch Behördenwege, wo einem ähnliche desinteressierte, in ihrer Tätigkeitsruhe gestörte Bürohengste und Stuten begegnet waren.

In deren Ämtern und Büros waren wir zu den hier erforderlichen Weisheiten gelangt. Wir kannten außerdem Untersuchungs-Haftanstalten und sogar Zuchthäuser von innen, was, bei aller Härte, auch keine schlechte Schule für das junge Leben gewesen war.

Die Betonung liegt dabei auf dem Wort w a r !

Und wenn dies allerdings nur hierfür gewesen sein sollte, dann hätte sich darauf wirklich gut und gerne verzichten lassen.

Ganz normale, hausbackene Geduld wäre auch ausreichend gewesen.

Es verging erst mal viel Zeit, bis die persischen Staatsdiener uns überhaupt zu bemerken geruhten.

Noch mehr Zeit, um sich uns schließlich, mit wirklich sichtbarstem Desinteresse, auch noch zu zuwenden. Es war wie in so einer Art Jurassikpark. Die unheimlich träge agierenden dicklichen Saurier hatten schwarze Hosen und weiße Hemden an. Ohne diesen Menschen zu nahe treten zu wollen, aber der Milieustudie wegen läßt es sich nicht vermeiden, das Empfinden, was diese Mitarbeiter in uns hervorriefen, einfach zum Ausdruck zu bringen: Da agierten nämlich recht unsympathische, dralle, gähnende Langweiler, mit seifigen Händen an knubbligen, behaarten Unterarmen, die aus gekrempelten Hemdsärmeln zeigten, daß es sich um Menschen aus Fleisch und Blut ähnlich uns selber handeln könnte. Hinter diesem armdicken Panzerglas schienen sie in einer Art Terrarium umherzuschleichen.

Und mit denen hatten wir ja nun die erforderlichen Dinge zu klären.

Sie hatten etwas von der Art schwerfälliger DDR - Parteibonzen.

An Erfahrung mit denen mangelte es uns ja eben nicht.

Auch in bundesdeutschen Schreibstuben gibt es oft die Möglichkeit virtuoses Phlegma zu erleben. Wie eben auch im Osten. Also was heißt da schon noch Osten?

-In den neuen Bundesländern-!!

Sooo muß ja nun geredet werden – PUNKT Es wird ja gerade wieder ein Art Neusprech in den Masseköpfen installiert.

Was den gesamten Vergleich allerdings in Frage stellt, ist der Umstand, daß wir dennoch bekamen, was wir wollten! Also Erfolg.

Da kamen erst mal recht routinierte Auskünfte und schließlich auch die Antragsformulare und Termine für die Realisierung eines Transitvisums.

Touristenvisa werden nicht erteilt, hieße es als ehernes Gesetz!

Und das stellten diese eunuchenhaften Kurzatmer gleich unmißverständlich klar obwohl wir später andere Erfahrungen machten. Aber plötzlich waren die Männer gar nicht mehr so unsympathisch.

Das soll nun nicht heißen, daß hier nun gleich von unserer Seite aus der Versuch gestartet worden wäre nun Adressen zu tauschen.

Um jedoch so ein Transitvisum für den Iran überhaupt nur beantragen zu können, mußten wir erst die Visa für Indien und Pakistan haben.

Also ab zur indischen Botschaft.

Dort ging alles sehr geschäftsmäßig zu. Der Tisch war stapelvoll mit Reisepässen, alle wurden genehmigt. Zackzack, zumindest sah es so aus.

Da wurde Geld verdient. Denn die Gebühren waren schon gute Sümmchen.

Wären wir gleich früh dagewesen, so zwischen acht und neun Uhr, hätte jeder sein fertiges Visum noch an selbigem Tage mitnehmen können!

Das fanden wir, -so, als gelernte Zonis- und nach der Slomoschen im iranischen Hause ziemlich erstaunlich.

Nicht weit von der Botschaft fand sich auch ein Fotoladen. Schnell, für die Kleinigkeit von 25 Mark machten die dort routiniert Paßbilder.

Ich schätzte den realen finanziellen Aufwand dieses Unternehmers auf etwa nicht ganz fünfzig Pfennige für diese Art Dienstleistung. Naja, was soll's, von den 1,5 Prozent Gewinn leben sie eben halt...

Sodann gaben wir noch fix unsere Anträge in der Botschaft ab.

Jeweils neunzig Mark für das Visum, dazu noch das Porto für die Einschreibe - Zusendung. Da das ja ein deutscher Reisebericht ist, soll die finanzielle Seite auch immer ausführlich angeleuchtet werden!

Die Touristenvisa und die Pässe sollten am kommenden Mittwoch dann spätestens in unseren Händen sein, so die einzige, je real erlebte und tatsächlich verwirklichte asiatische Versicherung, was die Terminisierung von Abläufen in der Dimension Zeit betrifft.

Es geschah! Wie zugesichert! No problem!

Da wir am selben Tage auch in der Botschaft Pakistans vorgesprochen hatten, konnten wir dann, auch für dieses Papierchen, alles über den Postweg erledigen lassen. Ebenfalls problemlos.

Ob uns von der iranischen Seite nun das Vorhaben ermöglicht werden würde?

Lutz waren all diese Dinge nicht so wichtig. Aber es reichte ja auch, wenn einer der Beteiligten zu mindestens ahnte, wie nötig und wichtig gerade solche Vorbereitungen sind.

So was war ohnehin meistens mein Beitrag zuns Janze.

Alles wurde genehmigt. Wenn auch erst nach etwa sieben Wochen. Schließlich war alles beisammen. Allerdings auch erst ganz knapp vor Reisebeginn. Die Anträge für den Iran waren höchst selbst in Teheran bearbeitet worden, das hatten wir erfahren. Na ja, und dafür wars ja dann doch recht flott gegangen!

Unser Tag in Berlin war aber noch aus einer anderen Sicht ein voller Erfolg. Nach dem Botschaftsrummel trafen wir, durch das, was leichtfertig „Zufall" genannt wird, den einzigen, in Berlin ansässigen Enfield- Händler!

Aki, sein Name, bockte seine Royal-Enfield vor dem „Conrad- Elektronik-Haus“ auf. Als er wieder raus kam, sprach Lutz ihn an. Ich war inzwischen auch zugegen.

Es war schon eine überraschende Fügung. Im Gespräch erhielten wir nun Informationen über die Maschinen an sich. Über Risiken und Nebenwirkungen solcher Unternehmungen. Und über Erfahrungen von ähnlichen, ihm bekannten Projekten, erzählte er auch.

Als wir dann abends die Stadt verlassen wollten um den Heimweg anzutreten, fuhren wir so ein bißchen nach Nase durch Berlin. Von Kreuzberg aus. Plötzlich sah ich, im Vorbeifahren, aus dem Augenwinkel, ein Straßenschild.

Es war die Melchiorstraße. Dort war doch die Enfieldwerkstatt, so hatte es der Aki in einem Nebensatz verlauten lassen, zwei Stunden vorher. Und es schoß mir sofort durch den Kopf!

Warum ich dies noch wußte, bleibt unklar. Für immer. Ich kann mir sonst kaum was merken. Straßennamen schon gar nicht. Warum das in meinem Sieb so hängengeblieben war, daß es im Bruchteil einer Sekunde Aufmerksamkeit erregte, wir für immer im Verborgenen verbleiben.

Warum wir diesen Fahrweg gewählt haben, ist ebenfalls nicht zu sagen. Normalerweise fahren wir die „Eisenbahnstraße“ entlang, wenn wir aus diesem Stadtteil kommen und in Richtung Heimat wollen...

Wir besuchen die Werkstatt dann gleich. Dort schauen und hören wir uns dann so eine Diesel-Enfield an. Die erste Maschine dieser Art, die wir bis dahin gesehen hatten.

Aki gibt uns noch die Emiladresse von Radjeev aus Delhi, der uns beim Kauf und beim Organisieren unseres Vorhabens behilflich sein könnte.

Alles bisherige passiert in weniger als 24 Stunden. Ist das nicht doch wunderlich? Das Schicksal arbeitet wohl ganz eindeutig mit! Es ist offensichtlich nicht so ganz alltäglich, was sich da zusammengeschoben hat. Und so ein bißchen was Unwahrscheinliches sollte sich tatsächlich durch das gesamte Unternehmen ziehen.

Weitere Vorbereitungen

Nun mußte nur noch ein preiswerter Flug gefunden werden. Das war dann gar nicht so einfach. Flüge nach Indien, so wurde ich belehrt, sind nur als Linienflüge zu haben. Das heißt, keine Charterflüge, die ja bekanntlich wesentlich billiger sind.

Nach langem Suchen und Fantasiepreisen von bis zu sechstausend pro Person, hatten wir dann Erfolg bei einer Berliner Flugagentur. Für 950 Mark sollten wir reisen können. Hinflug nach Delhi.

Gerade rechtzeitig, so daß es dann am 16. Januar im Jahre 2001, der ein Dienstag war, losgehen konnte.

Mein alter Kumpel Fedo erklärt sich bereit, uns mit seinem Merzer nach Oranienburg zu fahren. Unterwegs Kaffeetrinken in der Berckäckerei Teschendorf... (ist auf dieser Strecke ja fast obligatorisch).

Von Oranienburg aus gehts per Bahn weiter. Ich will erst mal zu meinem Bruder, wo bei Wein und Bier bis spät in die Nacht geschwatzt wird. Lutz hat geplant bei seiner Saxophon-Freundin Tina Tandler zu übernachten.

Mittwoch, 17.Januar

Der eigentliche Reisebeginn. Erster Tag eben.

Am Abend sind wir schon in Jordanien und rennen da umher.

Es hätte ja durchaus gereicht, den Bericht hier oder auch erst in Delhi zu beginnen. Das wäre viel besser gewesen, interessanter und literarisch wertvoller. Aber wir haben uns gemeinsam für die langweiligere Fassung entschieden. Immer wieder werden wir Einzelheiten schildern, die sicherlich keine Sau interessieren. Selbstbeweihräucherungen gehören ebenso dazu wie die Schilderung des Bindens eines Schnürsenkels.

Da müßt ihr durch, wenn ihr zum Kuchenberg wollt.

Vorher geht’s noch durch den Sahneberg! Hoffentlich ist die nicht sauer geworden. Also die weiteren entscheidenden Wichtigkeiten:

Nach gutem Frühstück mit meinem Bruder und seinem Freund Dieter, setze ich mich in die Bahn und fahre zum Flughafen Tegel.

High Neon. Zwölf Uhr mittags bin ich in der Halle des Flugplatzes und warte auf Lutz. 20 Minuten später trudelt das Friedel dann ein.

Es ist noch reichlich Zeit. Draußen scheint die Sonne. Und auch hier drin beleuchten ihre gebrochenen Strahlen die Hallen und Gänge. Alles ist lichtdurchflutet und hat eine angenehme Melodie. Wir warten.

Dann gibt es erste Probleme bei der Gepäckaufgabe:

Ich habe einen Camping-Kocher im Gepäck. Da ist eine Gas-Kartusche dran. Die muß nun raus.

Dabei wird das richtige Terroristenzeitalter doch erst viel später anbrechen! Noch haben die Amis ihre Türmchen auf dem Brett belassen…

Nachkontrolle! Wie beim Zahnarzt.

Dann aber um 13.45 Uhr pünktlich an Bord. 14.10. Täkoff.

„Brävhart“ auf der Leinwand. In Englisch. Flotte Bedienung mit Freibier, was bei mir Rotwein ist, und das Freibier von Lutz heißt Wodka-Juice. Ohne Ende. Da vergeht die Zeit bis Jordanien wie im Fluge und wir setzen um 17.50 in Amman auf.

Die Amman-Transit-Area ist nicht so ausgesprochen reizvoll. Nachdem wir feststellen müssen, daß wir sieben Stunden Aufenthalt haben werden, wollen wir da jedenfalls raus.

„Geht nicht“, sagt der Erste, den wir fragen.

Na ja, mal sehen, denken wir, -geht nich- gibswiesonich, und wir fragen einfach noch andere.

Wir stoßen zwar auf Unverständnis, aber plötzlich ist es doch möglich.

Ein bißchen haben wir das Gefühl, als wären wir die Ersten, die auf so eine Idee gekommen sein könnten. Und da es einigen Verwaltungsaufwand erfordert, ist keiner so richtig begeistert von unserem Vorhaben. Nach einigem Papierkrieg und einer kleinen ersten Stempelorgie, sind wir dann endlich an der frischen Luft.

Nun folgt ein nächtlicher Spaziergang in der näheren Umgebung des Flughafens. Mehrere Male werden wir von nett wirkenden Leuten gefragt, ob sie uns nach Ammann mitnehmen sollen. Erstaunlich.

Die ersten Palmen sind zu sehen.

Gegen 20.20 Uhr sind wir wieder drin. Das ist fast genauso kompliziert, wie es das Verlassen des Hafens war.

Wenn über acht Stunden unplanmäßiger Aufenthalt nötig wird, steht dem Reisenden ein Hotelzimmer und ein Essen zu.

Wir haben „leider“ nur sieben Stunden.

Doch Essen steht uns zu. Als wir dann im Restaurant sitzen, bemerken wir, daß nur eine Person auf dem Verpflegungsgutschein steht.

Lutz mußte los, das ändern zu lassen.

„Hätte ich auch selbst machen können“, ist der Kommentar, als er nach der Rennerei zurück kommt. Der Typ am Schalter hat nur mit Kugelschreiber aus der Eins eine Zwei gemacht.

So haben wir dann um 22.30 Uhr Ortszeit richtig Fettlebe auf Kosten der Jordanian Airlines. Die Getränke, die zwei Pepsi Cölchen extra schlagen allerdings mit vier Dollar zu Buche! Das sind acht Mark, sozusagen achtzig schwarze DDR-Mark, paar tausend Lire und was es noch so für Währungen gibt oder gab.

Allerdings sind wir damit gut gerüstet für die Warterei bis zweieinhalb Stunden nach Mitternacht.

Schlafen oder überdüsen kann immer nur einer. Der Andere muß das Gepäck beobachten. Gepäck beobachten ist eigentlich ziemlich uninteressant, denn es bewegt sich nicht. Es macht nichts weiter, steht nur immerzu dumm rum. Wenn man es allerdings nicht beobachtet, dann kann es sich wahrscheinlich bewegen.

Aber es ist sowieso zu hell, zu warm und zu laut, um richtig schlafen zu können. Mehr als ein bißchen düseln geht deshalb auch nicht.

Eine gewisse Aufregung will ich auch nicht abstreiten, denn für mich war es der erste Flug dieser Art. Daran ändert auch meine Praxis als Hobbypilot nichts.

Donnerstag, 18.Januar

2. Reisetag, Ankunft in Delhi

Mit ihrer verspäteten Pünktlichkeit hebt die Maschine um 2.20 Uhr ab.

Wieder ein Airbus 310.

Der Video Bildschirm zeigte 10100 m Höhe und 1140 km/h. Es beeindruckt mich. Für mich ist es ja eben das erste Mal.., in so einer großen Maschine.

Wenn wir aus dem Fenster sehen, ist nur „Suppe“ zu sehen. Die Sicht bei der Landung um 10.20 Uhr beträgt nur 100-150 Meter.

So gibt es dann heftigen, spontanen Beifall für den Piloten, nachdem er trotzdem relativ weich und sicher mit dem Flieger aufgesetzt hat.

Dann beim Ausschecken keine Kontrolle, nix!

Unser Kontaktmann aus Delhi steht schon wartend in der Menschenmenge.

Er erkennt uns sofort und kurze Begrüßung findet statt. Er macht einen sehr „westlichen“ Eindruck, was unsere Erwartungen erheblich dämpft.

Es springt kein Funke über.

Was hat dieser Typ mit Motorradfahrern zu tun?

Nun, wir wollten abwarten.

Radjeev führt uns zu einem Taxi, welches nun, so stellt sich später heraus, zum Preis von 150 Rupis vier Stunden lang zur Verfügung steht.

Das sei so der übliche Satz, erfahren wir.

Um dreiviertel eins sind wir dann bei Radjeev zu Hause. Das ist außerhalb von Delhi, sogar ein anderer Staat, erkennbar an einer „Straßensperre“ aus leeren Benzinfässern, die ganz normal und schwungvoll von allen umfahren wird.

Ein Beamter ist nicht zu sehen.

Im näheren Stadtgebiet von Delhi grenzen drei Bundesstaaten aneinander.

Harjana, so erklärt er, nicht ganz ohne Stolz, wäre ein sehr reicher Staat.

Im Gegensatz zum Hauptteil von Delhi.

Dieser Reichtum allerdings bleibt für uns absolut unsichtbar.

Nach etwa einstündigem Gespräch im Eingangsbereich des Hauses, wo es angenehm kühl ist (es waren gute 25 Grad draußen), fahren wir mit dem gleichen Taxi in Richtung Zentrum zurück. Dort seien die Hotels billiger.

Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum er uns nicht erst mal einen Schlafplatz in seinem Haus anbietet, wo wir doch nun gerade Tausende Kilometer hierher gereist sind. Wir haben ja Schlafsäcke mit und würden doch keine großen Umstände bereiten.

Naja, soweit gehts eben doch nicht.

Das Verhältnis ist mehr von Geschäftsgeist geprägt.

Wir sind wohl auch für ihn mehr so zwei wandelnde Banken.

Das Hotel, wo er uns abladen will lehnen wir klipp und klar ab.

Vor allem Lutz hat keine Lust sich dem Diktat Radjeevs zu unterwerfen.

Das vierte Hotel, das wir uns dann in eigener Initiative ansehen, ist einigermaßen erträglich.

Schon hier schleicht sich der Gedanke ein, daß wir so schnell wie möglich wieder aus Delhi raus wollen. Nur Dreck und Chaos.

Armut, Elend und Bettelei machen vor allem Lutz fertig.

So sind die ersten Eindrücke sehr bremsend und anstrengend.

Kaum etwas funktioniert richtig. Einmal das Zimmer verlassen und die Tür geht nicht mehr auf. Der gerufene Hotelboy ist ziemlich ratlos, dann stehen vier Leute herum und diskutieren. Zu guter Letzt öffnen wir die Tür selbst und reparieren das Malheur auch alleine. Werkzeuge: ein Stein (als Hammer) und Holzspäne, damit die alten Schrauben wieder halten. An meinem Tool-Klappmesser ist ja schließlich auch ein Schraubenzieher. Seit der deutschen Einheit, soll der ja Schraubendreher genannt werden.

Nun aber ab in die Stadt! Das heißt, wir sind ja mitten drin.

Auf dem "Main Bazar" ist das totalste Gewühle.

Ein Office von Thomas Cook soll in der Nähe der Railway Station sein. Da soll man angeblich die Reiseschecks eins zu eins eintauschen können. Gut, daß wir einen Stadtplan haben. Straßennamen stehen nur ganz vereinzelt mal angeschrieben. So kann man sich nur grob orientieren. Fragen hilft da am Besten. Viele sprechen englisch, wenn auch nur wenige Worte.

„Hauarju...?“ so tönt es uns am Tage mehrere hundert Male von allen Seiten entgegen. Am Anfang ist es ja ganz witzig, im Mittelpunkt zu stehen, aber es wird schnell zum Psychoterror. Jeder will uns in sein kleines Geschäft locken, mit Sprüchen wie „bitte Sir, schaue sie nur, nix kaufe, iche habe alles, was sie wolle, mache sie mir häppi.., nur gucke...“ usw.

Nach Tagen gewöhne ich mir an, alle und alles zu ignorieren und stur und zügig geradeaus zu gehen. Das ist die beste Taktik, in angemessener Zeit auch da anzukommen, wo man hin will. Läßt man sich erst Mal auf ein Gespräch ein, ist es sehr schwer, wieder wegzukommen, ohne etwas zu kaufen, oder zumindest die angebotenen Waren oder Dienste zu begutachten.

Lutz ist da weicher als ich und reagiert auf die meisten Sachen freundlich, wenn meist auch nur gestisch.

Nach einigen Wortwechseln merke ich, wie wenige Worte die Leute vom Englischen wirklich können. Meist sind es nur fünfsechs Vokabeln.

Wir finden das Office von Thomas Cook und tauschen dort 20 Dollar zu einem Kurs von 45,46 Rupis per Dollar.

Das Office ist übrigens eindrucksvoll bewacht. Ein Posten steht davor.

Der trägt eine Flinte, die aus Zeiten vor dem ersten Weltkrieg stammen muß. Ein Schrotlauf, an dem das Korn fehlt und der am Ende noch eingebeult ist. Ich hoffe für ihn und alle Beteiligten, daß er das Monstrum nicht wirklich benutzen muß.

Ich glaube, abschreckende Wirkung hat das dennoch, und sicherlich nicht nur für Inder.

Nach einem Spaziergang über den Mainbazar, wieder zurück im Hotel, gehen wir schon halb acht zu Bett. Die Zeitumstellung macht uns doch zu schaffen. Immerhin sind es viereinhalb Stunden. Von einem ungestörten Schlaf kann aber keine Rede sein, denn es ist laut.

Irgendwann in der Nacht gibt es, wie so oft, Stromausfall.

Leider steht das Notstromaggregat dieses Hotels direkt über unserem Hotelzimmer auf dem Dach. Ein schöner vier - Zylinder - Dieselveteran, mit dem Klangbild gemeinsam schaffender Preßlufthämmer, treibt den Generator an. Die Entfernung zu dem Aggregat ist keine vier Meter und dazwischen etwa zwanzig Zentimeter Beton.

Anderer Lärm ist somit nicht mehr zu hören. Ich schlafe dann auch wieder ein. Nicht mal das Geschnarche von Lutz stört mich in dieser ersten Nacht. Ich hörte ihn ja nicht! Das dies allerdings nicht an diesem Aggregat lag, erfuhr ich erst am nächsten Morgen: Lutz hatte kaum ein Auge zugetan. Es hatte ihn das große Zittern gepackt. Dank der Gespräche vor der Reise über Indien, wußten wir wenigstens was in ihm vorging: Er hatte einen Kulturschock erlitten.

Nun sprach er das bisher unbekannte Wort ständig aus, um sich selber zu beruhigen.

Freitag,19.Januar, 3. Tag.

Wohl heute noch und morgen, verweile ich noch hier.

Kommt aber dann der dritte Tag, so muß ich fort von hier.

„Kulturschock“, furchtbares Wort, jedoch es gewinnt an Bedeutung, wenn man diesen Zustand am eigenen Leib verspürt. Vorgewarnt waren wir ja, zum Glück… Und trotzdem, die Zustände hier selbst zu sehen, ist etwas ganz anderes, als die Sprüche und Beschreibungen zu der Thematik von anderen.

Der Flug, Die Zeitumstellung, gut. Aber dann der Lärm und Dreck, die Menschenmassen, die Not und das Elend. Kinder, Krüppel, die nur etwas essen wollen…

Daraus ergibt sich eine gehörige Anspannung, eine permanente Aufregung.

Und dann noch, wenn man glaubt, endlich erst mal angekommen zu sein, die Tür hinter sich schließen zu können, ein bißchen Ruhe vor all dem haben zu können, dann, endlich liecht man ins Bette (Buch entfällt wegen des funzligen Lichtes) dann: - Der Generator...

Nachts klinkt noch jemand erfolglos an unserer Türe und man hört ihn danach sofort hastig die Treppen herunter rennen. Hatte wohl geglaubt, daß das Schloß noch kaputt sei…

Diese erste Nacht hatte es in sich gehabt.

Erst um 11.30 Uhr stehen wir auf. Zu lange gelegen - mein Rücken tut weh. Wir wechseln das Hotel. Gehen zum "Roxy", das nur wenige hundert Meter entfernt ist. Gestern war es komplett belegt. Dies allerdings spricht für die relativ gute Qualität dieses preislich doch erschwinglichen Etablissements.

Der Portier vom „Roxy“ versprach uns gestern, daß wir am nächsten Tag ein Zimmer bekommen würden. Und so ist es auch tatsächlich.

Ein deutlich höherer Standard. Und das Beste: Tee und „Kaffee“ Tag und Nacht frei! Na ja.., vom Trinkgeld für die Beus mal abgesehen.

Ach so, die Rolle Klopapier ist nicht mit im Preis. Jedoch wird eine solche dann von den diensteifrigen Jungs prompt für schlappe Marksiebzig offeriert.

Gut, daß wir das Fehlen dieses Utensils vor Eintreten einer negativen Ausgangsposition für Verhandlungen zur Problematik bemerkten.

Naja, die solln ja auch leben. Und wenns den hygienischen Gepflogenheiten des Abendlandes zu verdanken ist.

Es ist kurz vor halb acht abends, ich liege auf dem Bett und bin groggy.

Wir sind den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und es geht mir so durch den Kopf, daß diese Erfahrungen hier für jeden Bundesbürger zur Pflicht gemacht werden müßten.

Unsere lieben Mitmenschen leiden ja so unter ihren Unzufriedenheiten...

Die vielen nörgeligen Kinderchen der Heimat, auch die ewig von ihren eigenen, hochgreifenden Wünschen geplagten Eltern, und, im Großen, die Legionen deutscher Mitbürger, denen es ja wahrhaft schlecht gehen muß, sieht man sie nur mit ihren angestrengten Gesichtern durch die Gegend rennen. Oder in verkrampfter Verschlossenheit hinter den Windschutzscheiben ihrer Großraumlimousinen durch den Tag hetzen.

Aus Deutschland hatten wir auch die Befürchtung mitgebracht, daß unsere Verdauung hierzulande arg gefährdet sein würde.

Doch der Magen ist noch fit. Wir haben uns bisher auch sehr zurückgehalten und nur unsere eigenen mitgebrachten Lebensmittel gegessen.

Nur frisch gepreßten Orangensaft wurde mal riskiert (natürlich nur aus unserem eigenen Becherchen).

Das Januar-Wetter ist wie bei uns in Deutschland der Frühsommer.

Kurzärmeligkeit ist angebracht.

Obwohl wir zwei Stullen mit Speck und Knoblauch mithatten, haben wir jetzt, nach sechs Stunden doch etwas Appetit.

Ich muß Füße und Strümpfe waschen und Lutz ist losgegangen, um Postkarten zu besorgen.

Als es plötzlich unten auf der nächtlichen Straße sehr laut wird, und ich aus dem Fenster sehe, bietet sich mir ein ziemlich seltsames Bild.

Ein Hochzeitszug drängt sich langsam durchs Gewühle und ist hell beleuchtet.

Da schieben sie doch tatsächlich einen ausgewachsenen Diesel-Generator der Marke Mitternachtsglück, von der Größe einer 700 Liter fassenden Gefriertruhe und dem Gewicht eines Mittelklassewagens, hinter diesem Hochzeitszuge her.

Der Generator versorgt über freihängende, spillrige Kabel so zwanzigdreißig flankierende Lampenträger mit Strom. Ich glaub es kaum.

Bin mit der Videokamera sofort runter, um das festzuhalten. Später sollten wir dann mitbekommen, daß da gar nichts Besonderes dabei ist.

Um halb neun abends rufe ich Radjeev an und er lädt uns zum Dinner ein. Es gibt wohl Neuigkeiten.

Er führt uns dann in ein ziemlich sauberes Restaurant, wo das Essen auch recht gut ist. Und er bezahlt, das ist noch besser!

Aber mit den Motorrädern soll es dauern und dauern. Wir müssen Geduld haben! Hätten wir ihm von Deutschland aus das Geld überwiesen, dann ständen die Maschinen schon bereit.

Wer überweist schon siebentausend Mark von Deutschland nach Indien an einen Fremden? Wir jedenfalls nicht. Solche Sachen überlassen wir anderen.

Naja, müssen wir warten. Wir sind auf Radjeev angewiesen.

Vielleicht fahren wir übermorgen in Richtung Himalaja, sind nur 500 Kilometer.

Es soll da sehr schön sein, in Kaschmir.

Allerdings dauert die Fahrt etwa 16 bis 18 Stunden.

Na, mal sehen. Es wäre hauptsächlich, um dem Lärm, den Abgasen und dem Dreck zu entfliehen.

Samstag, 20. Januar, 4. Tag. Erste Heimatkontakte

Wir haben gut geschlafen und wieder mal von unseren eigenen Vorräten gefrühstückt (Brot, Speck, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Cola, Wasser und Rum).

Wir haben uns nämlich fest vorgenommen, die obligatorischen, für Ausländer üblichen Magenbeschwerden nicht zu bekommen.

Mit -Wasser-, ist nur das, aus original verschlossenen und versiegelten Mineralwasserflaschen gemeint.

Aus Wasserleitungen zu trinken, wie es viele Inder auf der Straße machen, hindert uns unser eigener Widerwille und natürlich die eindringlichen, Verboten gleichenden Warnungen aus allen Richtungen.

Es ist jetzt mittags, ich habe warm geduscht und mir die Haare gewaschen.

Meine Birne hatte furchtbar gejuckt. Gestern Abend ist Lutz sogar extra noch mal aufgestanden, um mein Kopfjucken zu kurieren.

Dazu mixte er einen Schluck Rum mit Teebaumöl und Chinaöl.

Es hat sofort geholfen. Er ist schon so ein Edelpfuscher, ein chefsmäßiger Improvisator! Das zeigt sich immer wieder.

Bei der nun folgenden Stadttour landen wir in einer Internet - Bude. Hier gibts Gelegenheit, einen ersten Kontakt zur Heimat herzustellen.

Für mich interessant, für Lutz eher ermüdend.

Danach gehts mit einer Fahrrad-Rikscha zu einem Handelsplatz im Nordwesten.

Lutz kann es sich nicht verkneifen, selbst mal so eine Rikscha zu fahren.

Die anderen Fahrer haben vielleicht blöd auf uns bekloppte Touris geguckt!

Nachdem wir uns noch das rote Fort angesehen haben, fahren wir mit einer anderen, der Billiarden Rikschas fast bis zur New Delhi Railway Station zurück. Lutz hat sich am Fort mit einer Schlange um den Hals bei seinem eigenen Schalmei Getröte von mir filmen lassen.

Es war recht erbärmlich. Ich war unangenehm überrascht, wie Lutz, der immerhin seinen Lebensunterhalt als Musiker verdient, es fertig bringt, so erbärmlich Schalmei zu spielen.

Die Honorar-Forderungen der Jungs, die das Geschäft dort betrieben, waren ebenso abartig, wie die Darbietung von Lutz.

Sie hatten wohl mindestens das Zwanzigfache von dem gefordert, was man überhaupt geben kann, ohne markante Schäden in der Infrastruktur des indischen Finanzwesens zu verursachen

Doch mancher Touri wird wohl den Drei-Tagesverdienst eines Ricksha-Kulis für die zwei Minuten Schlangenkram bezahlen.

Auf dem Weg zum Hotel, lernen wir Gulzar kennen.

Gulzar fristet sein Dasein damit, Touristen nach Kaschmir zu locken. Da besitzt er, wie er sagt, ein Hausboot in wunderschöner Gegend. Alles das, was wir vermissen, Wald, Wiesen, Wasser und vor allem sauberer Luft und Ruhe, das gibt es in Kaschmir, sagt Gulzar.

Er lädt uns zum Tee ein und will uns auch sofort zum Islam bekehren.

Aber wir glauben ja an Gott.

Heute Abend werden wir wieder in die Internet-Gruft gehen. Davon gibts übrigens reichlich hier, so aller 30 Meter im Main Bazar.

Erstaunlicher Gegensatz. Vor der Tür stehen, oder liegen die Bettler herum und drinnen surfen die Freaks und spielen Wolfenstein.

Um halb zehn haben wir ungefähr zwei Stunden Internet - Schreiberei und schlechte ADAC-Nachrichten hinter uns. Denn wir sind ja hier, um Motorräder zu besorgen, mit denen wollen ja auf Reisen gehen. Dazu benötigen wir ein Carnet de Passage, das ist so was, wie ein Reisepaß. Ein Paß eben für ein Fahrzeug.

Doch der ADAC läßt uns so richtig hängen. Trotz regelrechter Bettelei von unserer Seite, kommt aus München nur lapidares Geschwätz und nichts, was uns weiterhelfen würde. Die Motorräder, die wir uns ja erst noch kaufen wollen, benötigen jeweils ein Carnet de Passage. Und so was kann nur der ADAC ausstellen.

Kostenpunkt 700 Mark (weil wir keine Mitglieder und gerade im Ausland sind) und ein Deposit oder eine Bankbürgschaft über 6000 Glocken pro Maschine.

Und, obwohl wir gedanklich sogar bereit sind, diesen Wahnsinn zu akzeptieren, kam aus Deutschland nicht mal der Anschein einer Unterstützung von dem Verein. Ein guter Maßstab für den wirklichen Wert dieses Clubs, wenn es mal konkret wird! Wenn mal was anderes zu organisieren ist, als liegengebliebene Autos auf einen Pannenschlepper zu ziehen. Oder gebrochene Beine per Hubschrauber in deutsche Krankenhäuser zu überführen.

Es erfüllt uns mit Ratlosigkeit.

Was tun? Sto djelat?

Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird das Thema täglich durchgekaut.

Dabei entstehen und verblassen die abenteuerlichsten Ideen.

Es blieb eigentlich immer nur Eines am Ende der gescheiterten Versuche es legalitätsnahe zu lösen: Illegal. Wir müssen es ohne dieses ominöse Papier versuchen.

„No Chance“, sagen alle.

Je öfter wir das hören, desto weniger glauben wir es.

Es ist eine Art Selbstschutz, sich da nicht so runterziehen zu lassen.

Aber wer weiß? Mit Geduld, Speichel und mit Bakschisch, mit Sturheit und allen Registern, die man so zu spielen in der Lage ist, muß doch was zu machen sein!

Und wenn es gar nicht geht, der Weg nach Süden, nach Bombay, um die Maschinen zu verschiffen, bleibt uns ja dann immer noch.

Das sind die nicht so ganz erfreulichen allabendlichen Gedanken.

Allerdings verlieren auch sie mit der Zeit ihre destruktive Kraft.

Spät telefonieren wir noch mit Radjeev. Er will morgen Mittag ins Hotel kommen und die Mail von unserem Neustrelitzer Kontaktmann mitbringen. Aber deren Inhalt kennen wir ja schon: Wie bekomme ich ein Carnet de Passage, wenn ich 10.000 Kilometer von Deutschland weg bin?

Und hier die einzig tatsächlich richtige Antwort:

Überhaupt nicht !

Sonntag, 21.Januar und der 5. Tag

Wir stellen uns vermutlich auf eigene Füße

Wir stehen erst kurz vor zehn auf. Die Zeitumstellung macht uns wohl noch immer zu schaffen. Etwas Sport tut ganz gut und der darauf folgende, kostenlose Tee erfordert fünf Rupien Bakschisch. Leider gibts nur trocken Brot dazu.

Aber der Tee ist gut, gleich mit Milch und Zucker. Tee wird hier richtig gekocht. Die Küche, wo das geschieht, sollte sich ein frisch angekommener Europäer lieber erst ansehen, wenn er sich wenigstens ein ganz kleines bißchen mental eingewöhnt hat.

Ich jedenfalls bekomme mein zweiten Herpes...

Gegen Mittag kommt Radjeev zu uns ins Hotel, um einige Einzelheiten der geplanten Motorradtour zurück nach Deutschland zu besprechen.

Nach gut zweistündiger Diskussion steht Eines fest:

Ein indisches Carnet muß her!

Vorher die Maschinen zu kaufen, ist nicht ratsam.

Weiter sprechen wir verschiedene Ausweichmöglichkeiten durch, falls wir diese zwei blöden Papiere nicht bekommen. Seeweg, Luftweg, Motorrad schicken, wir fliegen Oder bis Türkei fliegen, dann erst fahren und die Möglichkeit anderer Landwege. Doch entweder ist wegen politischer, territorialer Zustände, der Witterung, der Wegführung oder einfach nur wegen

-s a u t e u e r- alles nur theoretischer Mist.

Die ganze Diskussion hat eigentlich nur zu einem Ergebnis geführt: Radjeev, in seiner überheblichen Art, wurde uns immer unsympathischer. Wir fragen uns selbst, worauf wir uns da eingelassen haben.

Mit Oberlehrer-Gehabe servierte er uns einige Milchmädchen- Rechnungen, welche verschiedene Möglichkeiten für die Lösung unseres Problems unter dem Aspekt des Geldes zum Thema haben.

Es war schlimmer als dilettantisch, aber er verstand es, das alles recht großsprecherisch im Manager-Stil vorzutragen.

Er gab uns das Gefühl, als seien wir doof. Vielleicht hatte er uns auch nur zeigen wollen, daß er Addition ganzer Zahlen und auch einfache Multiplikationen zu rechnerisch richtigem Ergebnis bringen kann.

Er wollte uns obendrein auch noch vorrechnen, was wir so zum Leben brauchen würden.

Was der durchschnittliche Reisetag uns so kosten würde, kalkulierte er in seinen banalen Skizzen. Allerdings lag er da so weit vom Realistischen, daß seine Rechnereien das Papier nicht wert waren, worauf er herumschmierte. Dabei sprach er im Gestus eines Reiseleiters von der TUI der Billigtouristen irgendwas andreht.

Es wurde ziemlich fade mit der Zeit.

Es beschlich uns eine Erkenntnis:

Vielleicht sollten wir doch versuchen, die ganze Sache ohne seine „Hilfe“ und auf unsere Art zu organisieren…

Radjeev haut dann ab.

Wir suchen dann eine Post. Mit einigem Fragen und Rumlaufen finden wir die auch. Danach gehts zu dem Stadtteil, in dem die Motorradhändler ihre Buden haben.

Ist gar nicht schlecht, so hat man die ganze Chose auf einem Haufen und muß nicht wegen jeder Kleinigkeit durch die halbe Stadt kajolen.

Und diesmal haben wir etwas mehr Glück. Wir lernen einen Händler kennen, der uns auf Anhieb sympathisch ist.

Mukesh erklärt uns, daß er die Maschinen in maximal zwei Tagen (und nicht in zehn Tagen, wie Radjeev) besorgen kann. Das dann auch noch viel billiger.

Er telefoniert in unserer Anwesenheit mit dem Haupthändler und wiederholt danach sein Angebot: In zwei Tagen und für umgerechnet so 2500 Mark Roadtaxe, Registrierung und Versicherung sind im Preis enthalten.

Für uns entsteht nun ein Problem. Wir haben kurz vorher Radjeev zugesagt, daß wir bei ihm kaufen würden und ihm auf sein Verlangen hin eine symbolische Anzahlung in Form von zusammen 500 Dollar in Reiseschecks übergeben.

Das zu seiner Sicherheit, da er angeblich 20 Prozent des Kaufpreises vorfinanzieren müsse.

Mukesh und sein Bruder holen uns so gegen sechse von Hotel ab und wir fahren mit ihrem Auto zu Radjeev. Hinein ins Verkehrsgewühl.

Die Stoßstangen scheinen untereinander ständig Kontakt zu haben. Wahrscheinlich eine Art lustvollen Straßenverkehrs.

Es wird dann auch noch schnell dunkel. Über die optische Erinnerung zu Radjeev zu finden, wäre schon bei Tageslicht kaum was zu löten.

Nach eineinhalb Stunden Fahrzeit, vielem Suchen und Fragen, finden wir das Haus dann doch wieder, wo wir nach unserer Ankunft einmal kurz waren.

Allein und in der Dunkelheit hätten wir es niemals gefunden. Da hätten wir bis zum heutigen Tage suchen können.

Natürlich haben wir uns vorher telefonisch angemeldet. Es gibt eine recht unfreundliche und kühle Unterredung in deren Ergebnis wir unsere Reiseschecks und unser restliches Gepäck, was wir bei ihm eingelagert hatten, zurückerhalten.

Radjeev macht uns klar, daß wir uns bei ihm nie wieder blicken lassen sollen. Lutz ist sehr freundlich zu ihm, aber gerade ihn kann der Inder wohl überhaupt nicht leiden. Er ist schnippisch, behandelt uns wie Idioten. Lutz bietet ihm Geld zur Entschädigung an, denn Radjeev hatte ja auch ein bißchen was für uns getan. Großkotzig lehnt er ab und verkündet, daß er durch unser Abspringen fünfhundert Dollar eingebüßt hätte.

Mit ihm jedenfalls brauchten wir nicht mehr zu rechnen, auch wenn unsere jetzigen Bemühungen scheitern sollten.

Lutz hatte ihm immerhin hundert Mark als Entschädigung angeboten.

Er wollte ihn schadlos halten.

Es blieb unterm Strich ein schaler Nachgeschmack.

Doch gleichzeitig waren wir total froh, Radjeev los zu sein.

Es war eine kleine Befreiung, mochte es auch ein ziemlich unharmonischer Schnitt gewesen sein.

Hoffentlich haben wir das Richtige getan!?

Doch selbst wenn nicht, es ist uns diese Last des Ausgeliefertseins genommen. Uns ist leichter ums Herze. Kurz nach 21 Uhr sind wir wieder zurück im Hotel.

Wir gehen noch zu der Internet - Bude, um zu sehen, ob es Neues aus der Heimat gibt.

Unser Kumpel Fedo, aus Neustrelitz, hat geantwortet und wir nutzten die Gelegenheit, um an den ADAC in Deutschland eine Bettel-Mail zu schreiben, was die Erteilung eines Carnets betrifft.

Danach Schluß für heute: Wir sind erschossen.

Montag, 22.Januar. 6. Tag

Suche nach Grünem und das Abenteuer "Essen".

Endlich haben wir es geschafft, die Karten und Briefe zur Post zu bringen. Gestern hatten wir diese zwar gefunden aber sie war natürlich geschlossen. Gleich darauf fragen wir im Tourist Office, was die wissen, in Bezug auf dieses Carnet De Passage.

Im Prinzip Nichts. Wir dürfen aber mit der deutschen Botschaft telefonieren, die uns für morgen um neun hinbestellt.

Da wir nun nichts Spezielles mehr vorhaben, steht einem zünftigen Spaziergang nichts im Wege. Der führt dann zu Connaught Place und zum Fluß, wenn man den noch als solchen bezeichnen kann.

Von der Brücke aus hat man den Eindruck, als hätte eine größere Flutwelle einen gigantischen Müllberg weggespült. Das Wasser wirkt zähe. Es ist braun-trübe. Immer wieder werden von der Brücke aus von Indern Blumen hinein geworfen. Doch es sieht aus wie Müll.

Mittendrin in diesem Fluß Menschen auf Flößen aus Plastikplanen und Autoschläuchen. Auf Müll und Blumen - übersäten Sandbänken sitzen diese braunhäutigen, drahtigen Männer an kleinen Feuern. Irgendwas sammeln sie, was auch immer, und sie fischen buchstäblich im Trüben.

Die Brücke ist lang, vielleicht einen Kilometer.

Die eigentliche Stadt hört hinter der Brücke auf, wie es aussieht.

Auf der anderen Seite des Flusses führen drei metrige Betonwasserleitungen neben dem Straßenböschungsdamm in die Ferne.

Ausgedehnte, ländlich wirkende Slums beginnen hier direkt unter diesen mächtigen Beton-Rohrleitungen. Dicht gepackte Unterschlüpfe aus Stangen, Brettern, Kisten, in Verbindung mit Seilen, Planen, Steinschichtungen, Lumpen und Autoreifen, bilden hier Heimat für diese Menschen.

Diese Siedlung zieht sich an der Wasserleitung unendlich hin.

Hier wollen selbst wir uns nicht so gerne hinein begeben.

Lutz wäre bestimmt runtergegangen, auf dem Dorfweg entlanggegangen.

Aber so recht geheuer und schicklich war uns das nicht.

Wir hätten sicherlich unangenehm viel Aufsehen erregt. Obwohl wir ja Touris waren, wir wollten keine sein. Das jedoch war ein ziemlich unrealistisches Begehren. Erst recht noch mit der Video Kamera vorm Bauch.

Von der Brücke aus konnten wir weit in die Siedlungen, in Höfe und Gassen hineinsehen. Die Menschen lebten hier in der ihnen eigenen Normalität.

Schläfer unter Palmenwedeln, Kinder spielten, Frauen wuschen Wäsche. Leben. Das konnten wir sehen, fühlen. Gerade da wir eben die ungeheure Kraft dieses Lebens fühlen konnten, war uns mehr noch klar, daß viele Menschen das aber ganz anders sehen.

Unsere allwissenden Bundes-Mitbürger würden hier bestimmt einiges vermissen.

So ein paar Kubikmeter Kleinigkeiten eben, welche unseren Volksgenossen im Laufe der Nachkriegsentwicklung lieb und unentbehrlich geworden sind.

Die deutsche Hausfrau hätte in so einer Siedlung sicherlich den einen oder anderen Wunsch offen. Würde ihren „Wisch-und-weg-Lappen“ vermissen. Ihren ajaxigen weißen Wirbelwind und ihr dreimal weisgemachtes Waschmittel. Ebenso denke ich, daß der deutsche Mann hier Mangel verspüren könnte, wenn er sein Leben in diesen Slums einrichten sollte.

Deutschland könnte ja mit Indien ein Abkommen über die Aufnahme rassistischer, deutsch-nazionaler Straftäter gestalten. Deren Gefängnisaufenthalt kostet in Deutschland pro Haftjahr und Nase immerhin hunderttausend Westmark.

Indien nimmt diese Leute gegen Zahlung der halben Summe auf, und sie werden dann mittellos an unterschiedlichen Orten auf dem flachen Lande ausgesetzt. Nachhause können sie erst, wenn sie sich den Rückflug selber verdient haben.

Ist nicht die schlechteste Idee glauben wir, bei Spitzen-Tageslöhnen von ein paar Mark, im unteren Wirtschaftsgeschehen, könnte so ein Verbannter es dann sicher bis zu einer gewissen geistigen Reife bringen. Er müßte Verbindungen eingehen, Freundschaften schließen und ihm würde möglicherweise eine vorteilhafte Hirn und Charakterentwicklung nicht erspart bleiben.

Die selbst verdiente Rückreise schließlich, würde ein Mensch antreten, der bißchen von einer Fremdsprache spricht, Weltsicht hat und Lebenserfahrungen, die ihn nicht gerade geistig verarmen…

Bei diesem recht speziellen Seitsiehing, wo es auch zu den üblichen Begegnungen mit Hunden, Kühen und Schweinen kam, sahen wir auch Affen und Elefanten. Und nun haben wir wohl auch so eine gewisse inländische Reife erlangt. Wir glauben soweit zu sein.

Die sichtbare Hygiene der gastronomischen Einrichtungen erscheint uns nun gar nicht mehr so ekelerregend, wie noch vor ein paar Tagen.

Alles recht praktisch. Und es scheint durchaus ausreichend, das Abwaschwasser abends zu wechseln.

Wir jedenfalls wollen es nun probieren.

So essen wir das erste Mal richtig außerhalb. Straßenkneipen sind nach vorne offen und führen meist in einem relativ schmalen Gastraum tief in die Gebäude hinein, oder durch sie hindurch.

Vorne am Eingang wird gekocht und gebraten. Eigentlich bleibt uns sowieso keine Wahl. Irgendwann müssen wir ja mal damit anfangen. Verhungern wollen wir ja nun auch nicht unbedingt.

Unsere mitgebrachten Vorräte sind jedenfalls erschöpft.

Das Essen wird hier aus natürlichen Rohstoffen frisch hergestellt.

Man kann dabei zusehen und sucht sich das aus, was man möchte.

Es schmeckt dann wirklich sehr gut. Ausgezeichnet schmeckt es sogar.

Und Lutz ist bis zum heutigen Tage der Meinung, daß die Produkte deutscher Restaurants im Vergleich mit diesem indischen Straßenkneipenangebot, meist nur fader, toter Fraß sind.

Polierter Dreck sozusagen.

Peperoni stehen auf jedem Tisch. Und es sind echte, aus denen wird wahrscheinlich auch Schießpulver hergestellt.

Nach dem Essen, wieder unterwegs, lauschen wir nach innen und warten auf Magengrummeln. Wir rechnen mit verdächtigen Darmaktivitäten. Mit innerem Gewusel besonderer Art. Wir erwarten den Kampf der körpereigenen Kräfte mit den fremden, aggressiven Bakterienkulturen.

Zum Glück bleibt das aus.

Erst in Bayern sollte es Lutz passieren, daß er für die ausgebliebenen Verdauungsstörungen auf unserer Reise mit kräftigen Anormalitäten durch deutsche Lebensmittel entschädigt wird. Der Einzug der Emulgatoren sozusagen.

Nur um das mal vorweg zu nehmen.

Eine Rikscha bringt uns zurück, bis zur New Delhi Railway Station. Und dort laufen wir wieder unserem Gulzar aus Kaschmir direkt in die Arme. Er muß uns aufgelauert haben. Beim Tee sprechen wir über Gott und die Welt.

Er kann leidlich Englisch und versucht, uns permanent zur Moschee zu verschleppen. Will uns so viel zeigen.

Am liebsten sollen wir mit ihm gleich nach Kaschmir reisen, wo er eben angeblich ein Hausboot hat. Man könne da so schön Urlaub machen, in sauberer Luft und wunderschöner Natur. Tage später zeigt er uns dann ein Fotoalbum, was das Ganze etwas untermauern soll. Wer weiß, wieviel davon stimmt.

Aber wir mögen ihn.

Gegen vier Uhr nachmittags laufen wir dann weiter. Es ist wie etwa jeden Tag. Ab Mittag sind so 25 Grad, beinahe schon zu warm.

Für Januar sind daheim wohl erst in den nächsten Jahren solche Temperaturen zu erwarten. Wenn Indien, China und Afrika erst mal so wie Deutschland motorisiert sind und das Klima dann einen Weltreinigungsvorgang veranlaßt, wie vielleicht schon mal vorher.

Luther hat den Vorgang ja ausgiebig übersetzt.

Mit bißchen Wasser läßt sich einiges in Punkto Sauberkeit regeln.

Abends finden wir dann eine Post im Internet von der Schwester von Lutz vor. Sie erklärt sich einverstanden, uns bei der Carnetsache zu helfen, auch finanziell.

Der ADAC jedoch hüllt sich in Schweigen. Lutz hatte seine Schwester gebeten sechstausend Mark hierher zu überweisen. Sie wußte zwar nicht, wie sie diese Summe besorgen sollte, doch es gab keinen Zweifel, sie würde es machen.

Das tat erst mal gut. Etwas Boden unter den Füßen. Und die Vermutung, daß man es auf die unmöglichste, auf die legale Art machen könnte.

Was natürlich auf Grund der Laufzeiten der Post und der Prozeduren der Fahrzeugzulassung indischer Motorräder in Indien auf deutsche Papiere vollkommen unmöglich schien.

Und natürlich rein theoretisch auch war. Praktisch überhaupt nicht funktionieren konnte. Das hatte auch noch niemand so gemacht. Aber es war ein Strohhalm, den man erst mal hatte. Auch wenn er aus Plaste war und gar nicht schwamm. Den Strohhalm, meine ich.

Natürlich würden wir uns was Anderes einfallen lassen müssen.

Doch kommt Zeit kommt Rat. Und Zeit hatten wir, aber wiederum auch nicht, denn in Delhi wurde uns die Luft knapp.

Doch drei Kingfisher-Bier zu 270 Rupis machten den Rest des Abends etwas angenehmer.