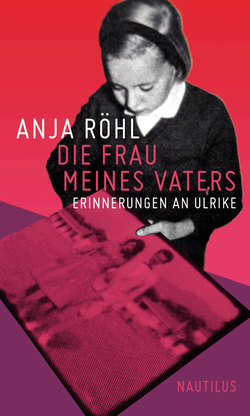

Читать книгу Die Frau meines Vaters - Anja Röhl - Страница 5

Vorbemerkung des Verlags

Оглавление»Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich«, können wir in Tolstois Anna Karenina lesen.

Dies ist ein Buch über Familie und Gesellschaft, über Kindheit und Erwachsenwerden, es handelt von Angst, Sehnsucht und Zuneigung. Nicht jede Erinnerung wird von anderen geteilt. Je nach Blickwinkel verzweigt sich das Erinnerte in der persönlichen Erzählung. Das liegt in der Natur der Sache. Die Wahrheit mag als zweifelhafter Anspruch angesehen werden, die Sichtweise auf Tatsachen und Geschehnisse mag abweichen, es bleibt aber der Schmerz früher Verletzungen, die einem Menschen auf seinem Lebensweg mitgegeben werden. Es sind keine exklusiven Erfahrungen, sondern geteilte, die von jedem auf eigene Weise erlebt und somit von allen nachempfunden werden können. Und es ist auch eigentümlich für das individuelle Erleben, dass das Glück flüchtiger ist als das Leid. Die angstfreie Lebensfreude bleibt so lange ein sehnsuchtsvolles Bemühen, wie die Familien die Pathologien des Unglücks produzieren, die das gesellschaftliche Leben vergiften.

In diesem Buch geht es um Elementares: um Verlust und Glücksuche, Wahrhaftigkeit und Lüge, das Aussprechen des Schmerzes. Die Autorin unternimmt mit ihrem Erinnern eine Selbstvergewisserung, weder ist sie bestrebt herabzusetzen noch zu verleumden. Es ist nicht zuletzt ein Buch der Zuneigung.

Die Mutter meiner Schwestern sollte der Roman ursprünglich heißen, und obwohl die Verbundenheit der Autorin mit ihren Halbschwestern nicht geleugnet werden kann*, so ist sie im Vorfeld der Veröffentlichung des vorliegenden Buches doch wieder Anlass für das Unglück der Familie Röhl: Unter Berufung auf ihr Persönlichkeitsschutzrecht wurden Anja Röhl und dem Verlag durch eine der Halbschwestern juristische Schritte angedroht, wenn nicht alle Passagen – auch Schilderungen solcher Sachverhalte, die bereits mehrfach öffentlich gemacht wurden, zum großen Teil sogar durch Bettina Röhl – aus dem Manuskript entfernt würden, in denen Anja Röhls Beziehung zu ihren Halbschwestern geschildert wird.

Das Bemühen um einvernehmliche Einigung ging vom Verlag aus, mit dieser Absicht hat der Verlag der Mutter und den Schwestern vorab das Manuskript zukommen lassen. Mit Anja Röhls Mutter wurde so eine Einigung erreicht, für die wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchten. Und eine solche Einigung schien zunächst auch mit Anjas Halbschwestern auf gutem Wege. Zahlreiche Passagen wurden auf deren Bitte gestrichen, ebenso wurde der Titel geändert – doch unter Umkehr aller Gepflogenheiten bei der Kompromissfindung wurden die Forderungen immer größer, bis zum Ansinnen, in Anja Röhls autobiografischem Buch müssten die Halbschwestern gänzlich unerwähnt bleiben.

Da unsere Bemühungen um einen fairen Ausgleich mit den Halbschwestern scheiterten, sieht sich der Verlag nun, um unfruchtbaren juristischen Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, gezwungen, diesen Streichungsforderungen nachzukommen, sie aber durch Schwärzungen zu kennzeichnen. Das darf als Zeichen des Protests verstanden werden.

Wir bedauern, dass diesen Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend und an den großen Einfluss, den ein einziger verständnisvoller, zugewandter Mensch hier haben kann, so nun ein Ruch von Skandal anhaften wird und die Aufmerksamkeit nicht auf das kurze Glück der Autorin, sondern wieder einmal auf das Unglück der Familie gelenkt wird. Wir haben versucht, es zu vermeiden, es ist uns nicht gelungen.

Edition Nautilus, Hamburg im Februar 2013

* »Anja nahm sich in geradezu rührender Weise ihrer kleinen, sieben Jahre jüngeren Halbgeschwister an, nahm uns bei Spaziergängen an die Hand und hat meiner Mutter oft damit eine Freude gemacht, daß sie mit uns Zwillingen fröhlich spielte und scherzte. In Anja waren wir als Kinder ganz verliebt. Sie war im Umgang mit kleinen Kindern ein Naturtalent.« So schrieb es Bettina Röhl selbst in ihrem Buch (So macht Kommunismus Spaß! Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl und die Akte Konkret, Hamburg 2006, S. 441).