Читать книгу Die Frau meines Vaters - Anja Röhl - Страница 9

DAS KIND

Оглавление»Anjaaa, lass das! Hör auf, hab ich gesagt!«

Das Kind zuckt zusammen, was hat es falsch gemacht? Es wollte nichts Böses tun, wollte nur etwas ausprobieren. Das Kind ist drei Jahre alt, ein heller Tag. »Das ist unsere neue Wohnung«, sagt die Mutter. In Hamburg-Barmbek stehen sie in der neuen, sonnendurchfluteten Küche. Es riecht nach Farbe. Das Kind ist zu einem weißen Becken gelaufen, ein schönes, großes, weißes Becken. Dort hat es einen Stuhl genommen, war unbemerkt hinaufgeklettert und hatte probiert, den silbernen Aufkleber vom Beckenrand abzuziehen. Dann kam das Zischen der Mutter, drohend. Sofort hat es abgelassen von dem Aufkleber, ist hinuntergestiegen. Das Kind muss aufpassen, auf der Hut sein. Die Stimme der Mutter ist mal scharf und bedrohlich, mal traurig und wütend, manchmal in Eile, unkonzentriert, manchmal freundlich. Das Kind würde sie gern immer freundlich haben.

»Das macht man nicht!«, sagt die Mutter.

Das Kind läuft auf sie zu: »Wieder vertragen?«

»Na klar«, sagt die Mutter.

Das Kind umarmt die Mutter: Anja wieder lieb.

Nachts kommt das Kind verschlafen aus dem Zimmer. Der Vater ist durch die Wand zu hören gewesen, er schimpft. Es ist laut. Das Kind macht vorsichtig die Tür auf. Die Mutter sitzt auf dem Sofa und weint, das Kind läuft zur Mutter, stellt sich vor sie und breitet die Arme aus. Es ruft mit heller, noch etwas verschlafener Stimme: »Papi eisch!« Der Vater tritt zurück. Du bist eisch! Das kennt das Kind von der Oma. Eisch bedeutet, dass man etwas falsch gemacht hat, dass man böse war, unartig, nicht gemacht hat, was die Erwachsenen wollten. Die Erwachsenen sagen es mit erhobenem Zeigefinger, es bedeutet zugleich auch: Schschhh! So ein Wort ist eisch, es kann Ruhe herstellen, es kann Angst machen. Es ist gelungen, das Kind ist stolz. Die Mutter ist gerettet.

Strand und Wasser. Das Kind liebt den Strand, mag aber nicht ins Wasser. Es hat Angst vor den Wellen. Die Erwachsenen lachen, es ist doch flach, sagen sie. Das Kind aber schweigt, starrt aufs Wasser. Das Kind geht nicht tiefer rein als bis zu den Füßen. Die anderen Kinder lachen auch, ein richtiger Angsthase, sagen sie.

Einer lacht nicht mit, er heißt Heiner, er nimmt das Kind an die Hand und geht mit ihm am Strand spazieren. Er zeigt ihm am Boden die Wattwürmer. Das Kind liebt es, mit ihm spazieren zu gehen und auf seinem Schoß zu sitzen. Er ist schon vierzehn Jahre alt. Das Kind erst drei. Sie machen ein Foto davon, es klebt im Fotoalbum. Das Kind spielt gern im Sand. Während die Erwachsenen hinten im Strandkorb sitzen, backt das Kind Kuchen, als sei es eine Mutter und backe für ihre Puppenkinder. Dann dreht sich das Kind um, der Strandkorb ist leer. Wo sind sie? Das Kind läuft zum Wasser, dort sind viele Leute. Es läuft und läuft, an vielen Strandkörben vorbei, am Wasser entlang. Es hat Angst, es weint.

Ein Mann fragt: »Warum weinst du?«

»Meine Eltern sind weg.« Das Kind sagt zum ersten Mal das Wort Eltern.

Der Mann nimmt es an die Hand, das Kind wird ruhiger. Plötzlich weit hinten sieht es die Mutter mit dem Vater in einem Strandcafé sitzen. Beide lachen. Als sie nah dran sind, schüttelt die Mutter den Kopf: »Na, wir haben dir doch Bescheid gesagt!«

Einmal kommen sie an einem Friedhof vorbei, da sagt die Mutter: »Hier ist der Ohlsdorfer Friedhof, wo Friedhelm begraben liegt.«

Das Kind bleibt stehen: »Gehen wir da rein?«

Die Mutter will nicht, sie zieht das Kind mit sich. »Nein, das ist schon so lange her.«

»Wo liegt er?«, fragt das Kind.

Das Kind muss an seine Oma Erna und deren Friedhof denken. Da liegen alle, die wir lieb haben, sagt Oma Erna immer, und das Kind geht oft mit. Auf dem Friedhof riecht es gut, nach Blättern und Blumen und frischer Erde. Das Kind möchte seinen Bruder auch einmal besuchen. Es will auf seinem Grab harken und Blümchen pflanzen.

Als das Kind weiterfragt, zeigt die Mutter ein Foto. Ein Foto von einem Baby, das den Kopf hochhält und traurig aussieht. »Das ist er«, sagt die Mutter. »Er wurde ein Jahr vor dir geboren.«

Er sieht aus wie ich, denkt das Kind. Das Foto legt die Mutter lose ins Album.

»Er war krank«, sagt sie, »er wäre behindert geworden, da war es besser so. Er hatte falsches Blut. Bei dir wäre das auch passiert, weil sich Papis und mein Blut nicht vertragen. Bei dir ist das dann ausgetauscht worden.«

Das Kind wünscht sich, der Bruder hätte leben dürfen. Es hätte ihn gern kennengelernt. Das Kind liebt den Bruder. Sterben ist etwas Schlimmes.

»Warst du nicht traurig, als er starb?«, fragt das Kind die Mutter.

»Da hab ich mich ja schon auf dich gefreut«, sagt die Mutter und wendet den Kopf ab.

Das Kind bekommt Angst, es denkt, vielleicht ist er gestorben, weil sie sich auf mich gefreut hat. Vielleicht ist der Bruder gar nicht tot, und sie haben ihn im Krankenhaus nur verwechselt.

»Du hattest einen guten Appetit, das war dein Glück«, sagt sie noch. »Du warst stark, von Anfang an. Du hast sofort getrunken, im Brutkasten, da war ich beruhigt.«

Auch Oma Erna sagt immer, das Kind hat einen guten Appetit, weil es fünfzehn Kartoffelpuffer schafft. Das Kind hört oft von der Mutter: Du bist stark. Die Mutter fügt noch hinzu: Ich war immer eher schwach. Krank kann doch jeder mal werden, denkt das Kind, da muss man doch nicht gleich sterben.

Das Kind im Badezimmer. Eingesperrt. Draußen tobt der Vater, er sagt schlimme Wörter, über die die Mutter weint, sie schreit auch, weint und schreit abwechselnd. Weinen der Mutter, Brüllen des Vaters. Das Kind sitzt im Badezimmer. Es ist dunkel. Es hockt sich vor den Luftschlitz, man kann einen hellen Streifen Licht sehen. Das Kind will rufen. Dass sie bloß aufhören, denkt das Kind. In den Kacheln des Fußbodens sieht es dunkle Bärte, dann böse Männer, je länger es draufschaut, desto mehr Männer erscheinen. Wenn jetzt mein Bruder da wäre, denkt das Kind.

»Wann kommt Papi?«, fragt das Kind immer wieder.

»Er ist auf Reisen«, antwortet die Mutter.

Ab und zu kommt er wie ein Wirbelwind in ihre Wohnung gefegt, redet laut, spielt Kasperletheater und bringt Geschenke mit. Eine Matroschka, eine Puppenfamilie, die ineinandersteckt. Bücher: Hirsch Heinrich; Die Wolkentrine; Weltall, Erde, Mensch. Bücher aus der DDR, die das Kind sich immer anschaut und die schöner sind als Max und Moritz. Mit der Latte auf die Platte, ruft der Vater, wenn er den Kasper spielt und den Räuber haut. Er spricht ganz hoch, wenn er die Hexe nachmacht. »Nächstes Mal mehr«, sagt der Vater. Er redet, er erzählt, dann geht er. Nie fragt er, nie lässt er Pausen, hat immer zu tun. Er stürmt durch die Wohnung wie ein Sommergewitter. Wenn er kommt, läuft das Kind ihm entgegen, läuft ihm in die Arme, lässt sich von ihm herumschleudern, und das Schönste, oben auf seinen Schultern sitzen, auf die Welt herabschauen. Sie gehen zusammen weg, der Vater kauft Eis.

Manchmal verreisen sie auch zusammen, nach Sylt, dort wohnen sie bei einer Wirtin, die im Rollstuhl sitzt, weil sie als Kind die Steilküste heruntergefallen ist. »Du darfst nie zu nah an die Steilküstenkante gehen«, sagt der Vater, »sonst endest du wie die Frau.« Das Kind stellt sich die Frau vor, als die ein Kind war, sieht sie stolpern, sich überschlagen, die Beine brechen. Nie zu nah ran.

Auf den Vater freut sich das Kind, weil er lustig ist, herumspringt, weil er Ideen hat, gern mitspielt, weil er sich freut, wenn er sie sieht und trifft, »schön siehst du aus, mein Süßerchen«, sagt er und nimmt das Kind auf den Arm, wenn sie sich treffen.

Ja, das Kind hält zu ihm, in guten und in schlechten Zeiten, Hand in Hand, die kleine Hand des Kindes in der des Vaters, wandern sie zusammen am Strand entlang, er erzählt von Frauen, er kann nicht aufhören zu erzählen.

Nur abends und wenn die Stimme des Vaters durchs Nebenzimmer klingt, laut und explodierend, wenn er mit der Mutter streitet, dann hält sich das Kind die Ohren zu. Warum muss er nur so schreien, er schimpft, tobt, brüllt.

In ihrem Zimmer, auf einem Stuhl, der Vater sagt feierlich: »Komm mal her«, zieht das Kind auf seinen Schoß, hält es umklammert, drückt es, weint, redet anders, das Kind rührt sich nicht. Es schaut zur Tür, ob jemand kommt. Der Vater krümmt sich, klagt, dass es ihm schlecht geht, schimpft auf die Mutter. Dabei drückt er das Kind. Du bist mein Ein und Alles, er weint und vergräbt den Kopf an seinem Hals, dass es kitzelt. Das Kind will lieber vom Schoß weg, es windet sich. Das Kind hat Angst, was hat der Vater? Da ist die Tür, denkt das Kind, ich muss mal. Der Vater stößt das Kind plötzlich brüsk hinunter. Schnell, schnell, geh! Es rennt auf die Toilette. Nachher schaut es ins Toilettenbecken. Nie hat es das angesehen, es sieht aus wie eine Wurst, dunkel, gekrümmt. Das Kind ekelt sich davor.

Das Kind hat vor vielen Dingen Angst, ein richtiger Angsthase, sagt der Vater. Der Vater erzählt, er habe früher auch Angst gehabt, die hätte er aber überwunden, den inneren Schweinehund überwinden, sagt er. Vor Wasser hat er Angst gehabt, da hätte ihn sein Vater ins Tiefe hinabgeworfen, er sollte schwimmen lernen. Aber er hat es so doch nie gelernt, gibt er zu.

»Weißt du«, sagt der Vater, »mein Vater hat mich, als ich nach Hause kam, immer gleich wieder rausgeworfen: Wehr dich gegen die anderen, hat er gesagt, du bist ein Muttersöhnchen! Dann hat er mir noch einen Tritt gegeben.« Das Kind stellt sich den Vater als Kind vor und den Opa, wie er ihm einen Tritt gibt. Das war eine harte Schule, sagt der Vater. Das Kind findet, dass das gar keine richtige Schule war.

Morgens geht das Kind immer in den Kindergarten. Die Mutter bringt es hin, sie gehen zusammen. Der Kindergarten hat einen steinernen Hahn im Vorgarten, auf den das Kind gern klettert. Das Haus hat hellblaue Balkone, aber sie dürfen sie nie betreten. Die Kinder können von den Toilettenfenstern aus die Hochbahn beobachten. Silberbahn, Silberbahn, rufen sie. Hinter den Fenstern warten die Kinder auf ihre Mütter. Die Mütter kommen mit der Silberbahn, wenn sie die Kinder abholen.

Aber das Kind wird nicht von der Mutter abgeholt, denn die arbeitet länger als die anderen Mütter. Das Kind wird von Hanna abgeholt, einem Kindermädchen. Einmal soll der Vater kommen, da wartet das Kind viele Stunden. Ein anderes Mal auch. Das ist peinlich, weil alle anderen Kinder schon abgeholt sind. Da ist es besser, wenn wenigstens Hanna kommt. Die holt das Kind ab und macht zu Hause noch das Abendbrot. Hanna ist eine junge Frau mit Pferdeschwanz, das Kind darf manchmal ihre Haare kämmen. Später kommt die Mutter, dann bringt sie das Kind ins Bett. Sie wäscht es, hilft beim Zähneputzen und deckt das Bett auf. Das mag das Kind sehr. Es liegt dann im Bett und faltet die Hände zum Beten, die Mutter hält ihre Hände darüber, das ist der schönste Moment, wenn die Mutter mit ihren Händen die Hände des Kindes umfasst und eine Geschichte erzählt. Die Geschichten der Mutter handeln von einem kleinen Hund. Er erlebt viele Abenteuer. Als du klein warst, wie war es da? Und die Mutter erzählt, wie sie und ihr kleiner Freund Friedhelm sich heimlich von Fenster zu Fenster etwas zugerufen haben, und wie sie später mit dem Boot in den Sonnenuntergang gepaddelt ist …

»Und wie weiter? Erzähl, erzähl!«

Die Mutter sagt: »Wir müssen mal rausgehen.« Und dann geht das Kind mit ihr raus. Die Mutter ist zu Hause oft nicht richtig fröhlich, eher traurig. Draußen lacht sie immer gern mit Männern, die sie ansprechen. Die Mutter freut sich, wenn Männer sich für sie interessieren. Die Mutter erzählt dem Kind keine Geheimnisse, sie hat aber Geheimnisse, oft redet sie leise am Telefon, und wenn das Kind ins Zimmer kommt, stockt sie oder wechselt ins Englische. Oft ist sie erschöpft, denn sie muss in ihrer Firma lange arbeiten, bis abends, dann muss sie noch einkaufen, dann schnell nach Hause, weil sie zu dem Kind muss.

Der Vater verspricht dem Kind immer viel, gleich nächste Woche will er wiederkommen, doch er hält seine Versprechungen nicht. Das Kind nimmt sich vor, wenn es groß ist, wird es nur versprechen, was es auch halten kann. Aber der Vater hat so viel zu tun mit seiner Zeitung. Er muss herumreisen und dies und das erledigen. Er kommt sicher bald wieder, tröstet die Mutter. Die Oma sagt: Dein Vater könnte auch mal wieder kommen. Die Tanten sagen: Dein Vater kommt wohl gar nicht mehr.

Später hört das Kind die Mutter am Telefon mit dem Vater schimpfen: »Wann besuchst du deine Tochter mal wieder? Warum besuchst du sie nicht mehr?«

Das Kind möchte so gern, dass die Eltern sich wieder vertragen. Aber wenn der Vater es nach Hause bringt, will es allein hochgehen, will nicht, dass er mitkommt. Oft macht er es doch, und immer gibt es dann Streit, und dann hört das Kind seine Stimme wieder so schrecklich laut und unheimlich durch die Wand.

Später führen sie einen Papitag ein, es ist der Mittwoch. Das Kind wartet immer voller Vorfreude auf ihn, oft kommt er zu spät. Viele Stunden wartet das Kind auf ihn, viele Tage, immer wieder. So lange, bis es sich fast nicht mehr freuen kann. Dann ist er plötzlich doch da, springt herbei, umarmt das Kind, ruft: »Komm, wir machen was Schönes.« Spiel, Lachen, Batschen, hinter anderen Autos herjagen, Mädchen angucken.

»Wir müssen unser Leben jetzt genießen, später ist keine Zeit mehr«, sagt der Vater.

Überall, wo sie langfahren, sucht ihr Vater nach schönen Frauen. Er sagt, er könne sie alle haben. Dazu breitet er die Arme aus und freut sich. Der Vater erzählt dem Kind, wie man eine Frau küsst oder wie man sie erobert. Wenn er aus dem Autofenster Mädchen hinterherpfeift, schämt sich das Kind. Der Vater erklärt, welche Frauen er schön und welche er hässlich findet. Wenn er eine schöne Frau sieht, hält er gleich das Auto an und hupt, so dass die sich umdreht. »Wie fandest du die?«, fragt er. »Wichtig sind die Beine, sie müssen schlank und wohlgeformt sein, die Knie nicht breiter als die Waden und nicht so dick wie bei deiner Mutter. Und die Haut, sie muss weich sein, jung, zart, noch nicht so verschrumpelt.«

Das Kind mag nicht, wenn der Vater schlecht über die Mutter redet. Das kommt nicht mehr aus dem Kopf.

Der Vater erklärt dem Kind auch, wie Lippen aussehen müssen, breit, immer ein klein wenig geöffnet; wie schmollend. Er behauptet, dass die Lippen erst durch Küssen schön würden. Eine Frau muss gut geküsst werden, man muss es gut machen, viele machen es nicht gut, doch wenn man es gut macht, langsam, vorsichtig, dann würden die Lippen der Frau aufblühen, sie würden rot, voll und schön und sinnlich. Das Kind weiß nicht, was sinnlich heißt. Danach schaut sich das Kind im Spiegel an. Die schmalen Lippen können sich doch nicht später noch verändern, wie soll das denn gehen?

Frauen mit dunklen Haaren mag ihr Vater besonders, sie sind nicht so kalt wie die Blonden. Ihr Vater sagt auch, er müsse immer braun sein. Im Sommer geht er jede freie Minute in die Sonne, im Winter nimmt er Höhensonne, sonst sähe er scheiße aus. Wir Blonden, sagt der Vater verschwörerisch, müssen immer was für unseren Teint tun. Das Wort Teint kennt das Kind schon von der Mutter. Sie habe einen zu blassen Teint, deshalb müsse sie sich schminken, sagt sie immer und malt sich die Augenbrauen dunkel. Der Vater nennt die dunklen Frauen, die er liebt, rassig.

Wenn der Vater böse ist, redet er von Nutten, das ist ein Wort, das dem Kind Angst macht. Wenn der Vater gute Laune hat, dann schwärmt er, lacht, singt und tanzt, er tobt, er läuft, er kann wie ein Kind sein. Aber wenn er wütend ist, und er wird schnell wütend, dann redet er schlecht über alle.

Die Worte des Vaters klingen dem Kind immer wieder in den Ohren. »Es ist wie ein Sport«, erklärt der Vater, »eine Frau ins Bett zu bekommen ist das Größte, danach muss man sehen, wie man sie wieder loswird. Es geht ums Erobern, das Erobern macht am meisten Spaß.« Da im Bett macht man dann etwas, das nennt der Vater dingsen, seine Stimme klingt geheimnisvoll. Sie ziehen sich aus und gehen unter eine gemeinsame Decke. Dem Kind tun die Frauen leid, die der Vater schnell wieder loswerden will.

Der Vater schläft schlecht, er braucht viele Tabletten, um einzuschlafen, eine ganze Packung liegt immer auf seinem Nachttisch, wenn sie zusammen verreisen, neben Ohropax und einer dunklen Binde für die Augen.

Wenn der Vater wütend ist, weil ihm was schiefgegangen ist oder weil man was Falsches gesagt hat, ihn gestört hat, ihn morgens zu früh geweckt hat, zu langsam gelaufen ist, dann kann er gemein sein, dann muss man still sein, nichts sagen. Kurz darauf hat er wieder gute Laune, dann ist das vergessen, dann ist er nett und lustig, als wäre nichts gewesen.

Manchmal tobt der Vater auch bei Tisch herum und brüllt von Tischsitten, während ihm selbst das Essen aufs Hemd kleckert. Man muss gerade sitzen und wird drohend angeschaut, wie man die Löffel hält und die Kartoffeln zerdrückt. Das Kind traut sich dann weder zu reden noch zu lachen, es fühlt sich klein.

Eine geschiedene Frau besucht man nicht, sagt die Mutter. Deshalb muss sie rausgehen, wenn sie jemanden treffen will. Zu Hause lebt nur das Kind. Das Leben mit einem Kind ist anstrengend, deshalb sucht die Mutter wieder nach einem Mann. Eine Frau braucht einen Mann, sagt sie, nur dann nimmt man sie ernst. Im Urlaub, wenn da Männer sind, freut sich die Mutter, doch hat sie immer Sorge, ob sie auch hübsch genug aussieht, sie zupft sich die Haare zurecht, schaut sich im Glas an, schminkt sich im Handspiegel. Oft fragt sie das Kind, ob sie hübsch genug aussähe. Na klar, sagt das Kind, weil es die Mutter hübsch findet.

Manchmal macht der Vater einen Ausflug mit dem Kind. Wenn sie gemeinsam Auto fahren, freut sich das Kind, und der Vater freut sich auch, und dabei haut er es gern so ein bisschen zur Begrüßung, er nennt das batschen. Es sind kleine Schläge auf die Wangen und die Oberschenkel. Er mag das gern, aber das Kind nicht, weil er es immer doller macht. »Das kann doch gar nicht weh tun«, behauptet der Vater. Tut es aber. Dabei sagt er, dass sie so eine schöne Haut habe, sie solle immer auf ihre Haut achten. »Haut heißt Haut, weil man darauf haut«, sagt er und lacht. Nur die Haut von Babys sei richtig weich, die sei das Sinnlichste, was er kenne. Nur bis zum 13. Lebensjahr sei die Haut wirklich schön.

»Hat deine Mutter einen Freund?«, fragt der Vater plötzlich. »Ich weiß nicht«, sagt das Kind. Die Mutter geht oft abends weg, da hat sie vielleicht einen Freund. Das Kind mag nicht, dass der Vater das fragt. »Deine Mutter hat einen neuen Freund, ich weiß es«, sagt der Vater. »Deine Mutter ist eine Schlampe, sie taut nie den Kühlschrank ab und sie geht mit jedem ins Bett.« Das Kind versucht wegzuhören, wenn der Vater schlecht über die Mutter redet. Es ist, als sei die Mutter da und höre heimlich zu, ob das Kind sie auch verteidigt. Aber das Kind sagt nichts, sondern wartet nur, bis der Vater das Thema wechselt. Zu Hause sagt das Kind zur Mutter, sie solle den Kühlschrank mal wieder abtauen. Das kommt einfach aus dem Mund. Ja, denkt das Kind, sie hat wohl einen Freund. Aber ich soll ihn nicht kennenlernen. Sie hat vor mir Heimlichkeiten. Das Kind fühlt sich ausgeschlossen, denn die Mutter will mit dem Freund in Ruhe gelassen werden. Die Mutter hat vielleicht Angst, dass der Freund sonst wieder geht.

Die Mutter erklärt dem Kind, dass sie alles anders machen wolle, als sie selbst es erlebt hatte. Ihre Eltern seien streng gewesen, sie hätten ihr viel verboten. Einmal habe man sie zu zweit festhalten müssen, so hätte sie geschrien und gezappelt, als man ihr Spinat einfütterte. Das alles wollte sie mit ihrem Kind anders machen.

Kommt die Mutter abends nach Hause, freut sich das Kind. Doch die Mutter sagt dann oft, geh mal kurz raus, ich muss telefonieren. Sie macht dann eine Handbewegung, geh in dein Zimmer, spielen. Wenn die Tanten da sind, freut sich das Kind, doch die Mutter muss viel allein mit ihnen sprechen, sie ziehen sich ins Wohnzimmer zurück und tun geheimnisvoll, und manchmal hört das Kind die Mutter weinen. Durch die Wand hört das Kind ihre aufgeregten Stimmen. Vielleicht hat sie einen Freund, mit dem sie Probleme hat, denkt das Kind. Wenn ich jetzt einen Bruder hätte, dann wären wir zu zweit.

Der Vater verspricht für mittwochs immer ganz viel, dass sie zusammen wegfahren, in den Wald, an den Strand, dass sie in die Harburger Berge fahren oder nach Travemünde. Doch er kommt noch immer viel später, als er versprochen hat, weil er in der Firma zu tun hat. Manchmal kommt er einfach nicht. Es ist anstrengend zu warten, die Zeit vergeht nicht. Abends ruft er an, dass er es leider nicht geschafft hat. Das Kind hat die ganze Zeit über am Fenster gesessen und nach ihm Ausschau gehalten. Wenn er anruft, dass er nicht mehr kommt, ist die Mutter sauer. Doch das Kind ist erleichtert. Das Warten ist schlimmer. Das Kind hasst das Warten. Jeden Tag auf die Mutter, abends oder nachts, dass sie endlich kommt, oder nachmittags am U-Bahnhof Dehnhaide. Da kommen andere Leute, und alle Leute schaut das Kind schon von weit weg genau an, ob es vielleicht die Mutter, der Vater ist, aber es sind andere. Und doch kann das Kind nicht aufhören, auf die Straße oder den Bahnhof zu schauen. Das Kind schaut auch auf die Uhr, am Bahnhof und im Wohnzimmer. Die Zeiger gehen langsam von Sekunde zu Sekunde und das Kind starrt darauf, wie sie nicht vorrücken wollen. Es hat immer Angst, den glücklichen Moment zu verpassen, wo es die Mutter oder den Vater von Weitem sehen kann.

Das Kind kümmert sich gern um andere. Dem Nachbarsjungen, der immer geschlagen wird, sagt es, er soll fragen, warum. Doch der meint, das nütze nichts. Der Zahnarzt verprügelt jeden Abend seine Kinder. Wir müssen da rübergehen, der darf doch nicht dauernd seine Kinder verprügeln, denkt das Kind. Doch niemand traut sich zu dem Zahnarzt hoch.

Das Kind hört die Erwachsenen vom Krieg zwischen Indien und Pakistan reden. Es weiß nicht, wo Indien und Pakistan sind, hat aber Angst vor dem Krieg. Es sieht auf Fotos Kinder neben dem Feuer und stellt sich vor, wie es denen geht. Wenn Menschen verbrennen, ist das furchtbar. Das Kind wünscht sich, dass das aufhöre. Am schlimmsten ist der Krieg, die Erwachsenen reden oft davon, von früher, dort sind Bomben gefallen, und die Mutter ist mit ihrem kleinen Bruder in einen Hauseingang gerannt, und dann hat es sie nicht getroffen, was ein großes Glück war. Das Kind hat große Angst vor Feuer. Es will nicht nachts in einem Haus verbrennen.

Das Kind teilt die Menschen und Dinge in der Welt in gerecht und ungerecht ein. Es denkt viel nach, weil es viel Zeit hat. Das Kind findet ungerecht, dass der Vater die Mutter mit allem alleine lässt, ungerecht aber auch, dass die Mutter das Kind anmeckert. Dass die Kinder im Kindergarten aufessen müssen, ist auch ungerecht. Ungerecht ist auch, dass Erwachsene finden, dass Kinder nie recht haben dürfen, dass Kinder Mittagsschlaf machen müssen, dass viele Erwachsene oft missmutig und meckerig sind.

Das Kind denkt auch über die Märchen nach, die man ihm vorliest. Dem Däumeling geschieht etwas Schlimmes, nachher bekommt er doch recht. In Märchen geschieht Kindern sehr oft Schlimmes. Immer sind es die Kleinsten, Jüngsten oder Ärmsten. Die werden ungerecht behandelt, können sich aber manchmal herauskämpfen. Eine Prüfung müssen sie bestehen, etwas Großes tun, einen Drachen besiegen. Und wenn sie das geschafft haben, geht es manchmal wieder gerecht zu. Man soll stark, aber nicht eigenwillig sein. Im Eigensinnigen Kind wird das Kind, weil es so eigensinnig ist, vom lieben Gott erst krank gemacht, dann sterben gelassen, weil es besser für das Kind ist, tot zu sein. Das Kind streckt ein Ärmchen aus dem Grab und die Mutter muss erst viele Male mit der Rute auf das Ärmchen einschlagen, bis es Ruhe gibt. Hände begucken gibt Ärger, sagen die Erwachsenen, und das Kind hat Angst, seine Hände anzuschauen. Wenn die Erwachsenen mit dem Kind unzufrieden sind, dann sagen sie, es habe wohl einen Bock und müsse vor die Tür.

Der Vater nimmt sie manchmal mit in seine Firma. In der Firma darf das Kind mit dicken Filzstiften auf einem hellen Tisch malen, der von unten beleuchtet ist. Es ist ein düsteres Haus mit einem Treppenschacht, der in eine dunkle Tiefe führt. »Da kann man reinfallen«, sagt ihr Vater, »pass nur auf.« In der Firma riecht es nach Papier. Es stehen überall mit Schnüren zusammengebundene Zeitungsstapel. Der Vater spricht aufgeregt, es drohen Gefahren, man müsse aufpassen, sagt er. Leute sind auch da, sie sprechen durcheinander. »Schau hier«, sagt er und zeigt dem Kind Fotos und ausgeschnittene Buchstaben, die zu Überschriften zusammengeklebt sind, »man muss es so machen, dass die Leute weiterlesen wollen, erst ganz dicke Überschriften, dann etwas kleinere und Fotos, Bilder, Gedichte.« Das Kind will später auch mal eine Zeitung machen wie der Vater. »Ich bin der Chef«, sagt er, »ein Chef macht alle Überschriften. Dann leite ich die Artikel ein, damit sie sich besser lesen, und ich bestimme, was reinkommt. Das muss ein Chef, ein Chef muss bestimmen, was reinkommt.« Er zeigt seine Zeitung, in dicken Buchstaben steht der Titel vorne auf dem Deckblatt. Das Kind schaut sich die Bilder an. Es sind viele Fotos drin. »Meine Zeitung ist was Besonderes«, sagt er, »die habe ich ganz allein hochgebracht.«

Beim Autofahren singt der Vater oft Lieder aus dem Krieg. »Marmeladeneimer« ist der Kehrreim, den das Kind immer mitsingen soll. So haben sie es damals gesungen, auf den Märschen, mit viel Gepäck, damit man bei Laune bliebe. »Ich habe aber nicht geschossen«, sagt der Vater. »Ich sollte mal eine Brücke bewachen und auf jeden schießen, der da kommt. Als dann tatsächlich jemand kam, hab ich mich einfach umgedreht.«

Der Vater schießt gern auf dem Jahrmarkt, das kann er gut, er schießt auf dem Hamburger Dom eine Blume und schenkt sie dem Kind. Eine Blume aus Plastik, von einer weißen Stange. Das Kind darf auch mal schießen. »Es hat mir immer gutgetan, dass ich ein Feigling war«, sagt der Vater. »Die anderen, die sich freiwillig gemeldet haben, als Flieger, sind alle nicht zurückgekommen. Der Lehrer hat gefragt, ist hier etwa jemand, der ein Feigling ist und nicht mit will? Da bin ich vorgetreten. Alle haben gelacht, aber ich bin vorgetreten, ich wollte nicht sterben. Und die gelacht haben, sind nachher alle nicht zurückgekommen.«

In der Firma, wo der Vater der Chef ist, gibt es oft Ärger. Dann quengelt das Kind, es läuft herum und lässt die Erwachsenen nicht in Ruhe, denn es langweilt sich, wenn die Erwachsenen reden. »Wollen wir nicht lieber ins Kino gehen oder in die Harburger Berge oder auf dem Waldspielplatz schaukeln?«, fragt das Kind. Der Vater sagt dann: »Warte noch, gleich …« Das zieht sich hin, am Ende ist die Zeit vorbei, dann sagt er: »Nächstes Mal machen wir was Schönes, bestimmt.« Der Vater tut dem Kind leid. Immer hat er Sorgen, immer ist er beschäftigt.

Manchmal gehen sie in ein Kino, der Vater kann da dann zwischendurch rausgehen, telefonieren. Manchmal kommt er erst wieder rein, wenn der Film aus ist. Dann essen sie noch ein Eis zusammen.

Morgens müssen die Mutter und das Kind oft sehr schnell gehen. Die Mutter muss auch in eine Firma, dort ist sie erst Sekretärin, später dann Redakteurin, dort hat sie einen Chef. Die Mutter schimpft oft über ihn. Oft beschwert sie sich am Telefon, wie gemein er wieder war und wie ungerecht und manchmal weint sie sogar. Sie arbeitet bei einer Frauenzeitung.

Einmal hat das Kind einen Traum, wo es in einem Backofen verbrennt und ganz viel Feuer da ist und Blut aus ihm herausläuft. Die Mutter sagt, das ist nur ein Traum, den soll es vergessen. »Schnell«, sagt die Mutter, »ich muss in die Firma.« Das Kind hat Angst vor dem Traum und vor dem Feuer.

Wenn die Mutter am Abend kommt, ist sie mit vielen Taschen beladen. »Ich war noch in der Mönckebergstraße«, sagt sie dann. Das Kind liegt meist schon im Bett. Da geht die Mutter ins Bad und macht sich schön und schimpft über den Friseur, der ihr die Haare zu kurz geschnitten hat. »Der Wind«, sagt die Mutter, »er macht mir die Frisur kaputt.« Die Mutter findet, dass sie zu dünne Haare hat, und deshalb toupiert sie sie auf dem Hinterkopf hoch.

Die Mutter hat Angst, dass das Kind später nicht schön sein wird, auch zu dünne Haare hat und auch ein viel zu rundes Gesicht und auch keine schöne Haarfarbe bekommt. Schöner wäre sie, wenn sie Locken hätte, aber Locken hat sie nicht. Die Mutter bewundert alle, die dicke, lockige Haare haben. Oft befühlt sie an Kindergeburtstagen die Zöpfe von anderen Kindern und sagt, wie schöne dicke Haare die doch hätten. Sie hat das Kind aber trotzdem lieb, sie hofft, dass sich das noch verwächst. Ein Mädchen muss schön sein. Dann ist es leichter im Leben. Nicht nur, einen guten Mann zu finden. Die Tochter möchte gern lange Haare haben, aber die Mutter sagt zu ihr, nein, die Haare müssen abgeschnitten werden, so werden sie dicker.

Die Mutter bewundert Frauen, wie der Vater. Sie findet, dass die meisten Männer wunderschöne Frauen haben. »Ist das eine schöne Frau, sieh mal«, flüstert sie dem Kind zu. Manche sind von alleine schön, die brauchen keine Schminke. Doch die Mutter denkt, sie könne nur mit Schminke und mit schönen Kleidern, und wenn die Beleuchtung vorteilhaft ist, schön aussehen. Das Kind findet das falsch. Sie soll doch so gehen, wie sie ist, sagt es. Die Mutter meint, das Kind verstehe davon nichts.

Einmal sind die Mutter und das Kind eingeladen zu vielen Leuten an eine weiß gedeckte Tafel. Da muss das Kind lange sitzen und die Erwachsenen reden. Da zupft das Kind am Tischtuch, oder kippelt, auch sitzt es beim Essen nicht, wie man sitzen soll, und isst nicht, wie man essen soll, und redet zu laut, wenn es redet, und quengelt. Da zischt die Mutter ihm zu: »Na warte«, und das soll heißen: Wenn wir erst zu Hause sind!

Das Kind mag diese schrecklichen zwei Worte nicht hören: Na warte! Dann soll die Mutter sie lieber gleich hauen. Darauf zu warten, und man weiß nicht, was kommt, ist schlimmer. »Das macht man nicht«, sagt die Mutter, wenn das Kind etwas falsch gemacht hat.

Manchmal am Wochenende schlüpft das Kind bei der Mutter unter die Bettdecke, wo es warm und gemütlich ist. Samstags gibt es Hering in Sahnesauce, da bekommt das Kind einen Bismarckhering und die Mutter einen Matjeshering. Für das Sonntagsessen kocht die Mutter Rinderrouladen mit Rotkohl oder Leber mit Kartoffelbrei oder Bratwurst mit Kartoffeln. Nach dem Mittagessen muss das Kind ins Bett, und die Mutter liest in ihrem Wohnzimmer Zeitung. Danach gehen sie zusammen am Kanal spazieren. Eines Tages sagt die Mutter zu ihr: »Jetzt bist du schon fünf, eine ganze Hand voll«, und lässt das Kind die Finger einer Hand abzählen. »Bald kommst du in die Schule.«

Nach dem Ins-Bett-Bringen schaut das Kind jeden Abend zum gelb erleuchteten Glasfenster in der Kinderzimmertür, es hat Angst, dass es dahinter plötzlich dunkel wird. Dann schaut sie auch zu den Lichtern aus den gegenüberliegenden Wohnungen. Da sieht man viele Menschen in ihren Wohnungen herumlaufen und wie sie an Tischen sitzen und die Gardinen auf- und zuziehen. Das gefällt dem Kind.

Einmal ist etwas Schlimmes passiert, das Kind weiß gar nicht, was es getan hat. Die Mutter schreit, dass das Kind unmöglich sei. Ungezogen sei es und unverschämt und überhaupt ein ganz schlimmes Kind. Die Mutter ist überfordert, sie ruft den Vater an: »Ich kann nicht mehr«, sagt sie, »das Kind ist zu widerspenstig.«

Die Mutter sagt zum Kind: »Warte nur, jetzt kommt dein Vater!« Und tatsächlich, da kommt der Vater, ganz schnell ist er da, viel schneller als sonst. Das Kind will sich schon freuen. Doch die Mutter nimmt den Vater beiseite, sagt, er solle das Kind bestrafen, mit dem Stock. Eigentlich wollten die Eltern das Kind nie schlagen, weil sie selbst von ihren Eltern geschlagen wurden. Doch diesmal geht es nicht anders, sagt die Mutter. »Ich werde mit dem Kind nicht fertig, sie tanzt mir auf der Nase rum«, klagt sie.

Der Vater geht in das Kinderzimmer. Er sagt zu dem Kind, dass es nun wohl mal den Stock holen müsse, der hinter dem Schrank da hinten. Voller Angst geht das Kind, holt den Stock, ein dünner, harter gelber Bambusstock. Der Vater, der das Kind mit dem Stock schlagen soll, zögert noch. Dann lächelt er, probiert erst den Stock aus, wie er durch die Luft saust, das zischt so gut. Der Vater sieht das Kind an, fragt es nach dem Grund für die Strafe. Das Kind weiß es nicht. Es zittert. »Zieh dich aus!«, sagt der Vater. Schläge muss man immer auf den nackten Po geben, weil es sonst nicht hilft. Haut heißt Haut, weil man darauf haut. Er wippt in den Knien und schlägt den Stock leicht in seine geöffnete Hand. Das Kind bleibt nackt vor ihm stehen. Der Vater zeigt auf den Kinderzimmertisch. Das Kind legt sich hin, auf den kalten Tisch. Die Hiebe sind scharf und schneidend. Sie beginnen am Po und kommen hinten im Hals an. Das Kind schreit.

Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg, dein Vater ist in Pommernland, Pommernland ist abgebrannt, Maikäfer flieg. So singen die Kinder auf dem Hof. Die Erwachsenen reden immer vom Krieg. Der Krieg, die Toten, die Flucht, die Bomben und wie schlimm all das war. Sie wollen nun vor alldem ihre Ruhe haben, deshalb müssen die Kinder leise sein. Auf dem Hof sind sie zu laut, da meckert der Nachbar aus dem dritten Stock, aber auch andere Erwachsene reißen plötzlich die Fenster auf und brüllen, wenn die Kinder spielen.

Beim Essen im Kindergarten, wo Ruhe herrschen muss, passen die Erzieherinnen genauestens auf, selbst flüstern ist verboten. Im Restaurant oder bei Fremden und in der U-Bahn hat die Mutter immer Angst, dass das Kind stört, überall verlangen die Erwachsenen grimmig nach Ruhe, muss das Kind auf der Hut sein. Nichts falsch machen, nicht zu wild spielen, niemals laut lachen. Dabei lacht das Kind so gerne laut.

Die Mutter steht vor dem Spiegel im Badezimmer. An diesem Abend hat sie ein neues rosafarbenes Kleid an, dessen eine Hälfte aus Seide, die andere aus Samt ist. Es fühlt sich wunderbar an. Es glänzt und leuchtet. Das Kind kuschelt sich darin ein. »Wohin gehst du?«, fragt es und schmiegt seinen Kopf in den Stoff. Die Mutter schaut in den Spiegel und malt die Augenlider an. »Ich bin eingeladen, von der Firma aus.« Die Mutter nimmt eine Kette. »Steht mir die?«, fragt sie.

»Ja«, sagt das Kind.

»Bleib bitte hier!«, bettelt das Kind, es hält das Kleid der Mutter fest.

»Zerreiß es nicht!«, ruft die Mutter und dreht sich vom Kind weg. »Warum soll ich nicht weggehen«, ruft sie und es klingt traurig, »habe ich kein Recht dazu? Deinen Vater fragst du nicht, wenn er weggehen will, er darf immer.« Das stimmt, das weiß das Kind schon.

Das Kind schweigt, wird nun traurig. Es riecht an dem Kleid. Es ist wie das Kleid einer Königin.

»Bin schon zu spät«, sagt die Mutter.

»Nicht«, bittet das Kind.

»Ich geh, wann ich will«, ruft die Mutter, »das hast du mir nicht vorzuschreiben!«

»Anja! Sieh mal, ich hab dir was mitgebracht!«

Das Kind schaut aus dem Bett auf. Die Mutter kommt auf sie zu, umarmt sie. Sie gibt dem Kind einen Pullover. »Hier, einen schönen Pullover hab ich dir mitgebracht.« Das Kind nimmt den Pullover, er ist grün-schwarz gestreift, es befühlt ihn, blickt die Mutter aufmerksam an. »Zieh ihn an, ich will mal sehen, wie er dir steht!«, drängelt die Mutter.

»Gehst du wieder?«, fragt das Kind

»Ja, aber erst nachher.«

Irgendwann zieht Luise, die jüngere Schwester ihrer Mutter, in das kleine Zimmer in der Wohnung ein, das Fenster geht zur Straße hin. Sie sitzt über ihre Bücher gebeugt. Einmal sitzen sie nachts zusammen im Zimmer und warten auf die Mutter, die schon längst da sein wollte. Aber die Mutter kommt nicht. Das ist nicht so schlimm, sagt das Kind. Aber Luise findet das schlimm, sie regt sich auf, denn sie hat am nächsten Morgen eine Prüfung. Es ist dem Kind peinlich, dass die Mutter die Tante verärgert. Sie sitzen lange zusammen am Fensterbrett, erzählen sich was und schauen gemeinsam auf die leere Straße. Das Kind fühlt sich beim Warten ganz anders als sonst, ruhiger. Dann wird es hell. Endlich kommt die Mutter. Die Tante macht ihr Vorwürfe, dem Kind tut die Mutter leid. Sie ist allein, denkt das Kind, sie sucht doch einen Mann.

Manchmal bringt die Mutter einen Mann mit nach Hause. Die Mutter tut dann sehr geheimnisvoll. Sie versucht, leise zu sein. Sie sitzen bei flackerndem Kerzenschein. Frühmorgens klappt dann die Haustür, da geht der Mann. Das Kind findet es gut, wenn die Mutter mit einem Mann da ist, dann ist es nicht allein in der Wohnung. Dann ist sicher, dass die Mutter nicht mehr weggeht.

An manchen Abenden kommt einer vorbei, den sie Onkel Egon nennen. Das Kind soll lieb sein, die Hand geben und dann schnell wieder ins Bett. Es wird dazu extra reingeholt, und die Mutter sagt zu Onkel Egon, dass er doch einen Zaubertrick vorführen solle, das möge das Kind so gerne. Der macht das dann, und das Kind nickt brav dazu. Dann sagt der Onkel, dass es nun Zeit für das Bettgehen wäre. Doch das Kind will, dass die Mutter es ins Bett bringt. Der Onkel murrt und findet das lästig. Die Mutter sagt zu dem Kind, es solle allein gehen.

»Der will auch nur das eine«, sagt es später zur Mutter.

»Du altkluge Göre«, schimpft die Mutter, »was fällt dir denn ein?«

Später einmal sind die Mutter und sie in einem Lokal, die Mutter schaut sich um, holt einen Spiegel heraus und richtet ihre Haare. Sie schaut nochmals sich um und lacht unsicher. Hinten sitzt eine Gruppe Männer, die prosten ihr zu. Ein Mann löst sich von der Gruppe und kommt näher. Als der Mann an den Tisch tritt, wird die Mutter verlegen, dann sagt sie ihren Namen und ein viel jüngeres Alter. Am Ende deutet sie auf das Kind und sagt: »Das ist meine kleine Schwester.«

Wäre ich nur weg, denkt das Kind, das wäre gut für die Mutter. Sie hätte dann Ruhe und könnte machen, was sie wollte und müsste nicht zu Hause bleiben.

Oft ist das Kind krank. Mandelentzündung. Dann macht die Mutter morgens das blaue Sofa im Wohnzimmer zurecht, und das Kind kriegt das Essen ans Bett gestellt. Vormittags hört das Kind im Radio Schulfunk, und danach legt es sich Kinderlieder und Märchenplatten auf. Es liegt auf hohen Kissen und schaut sich Bilderbücher an. Und die Mutter kommt an solch paradiesischen Tagen früher nach Hause.

Abends kann das Kind oft nicht einschlafen. Der Bauch tut weh, es steht noch mal auf, geht ins Bad. »Mir ist schlecht«, sagt das Kind. Die Mutter kommt dann und hält die Stirn, wenn es sich über der Kloschüssel erbricht. Das ist ein gutes Gefühl.

Wie im Paradies ist es auch, wenn das Kind seine Oma besuchen darf. Dazu fährt es mit der Mutter zusammen im Zug nach Stade. Die Oma hat immer lustige Einfälle und kann witzige Geschichten auf Ostpreußisch erzählen. Das Kind lacht dort viel, zusammen mit Oma Erna und Tante Gertrud. Ihre Tanten sind auch oft da, die helfen dann immer im Haushalt. Die Mutter bleibt nie lange, fährt bald wieder weg, das Kind bleibt. Das ist aber nicht schlimm, bei der Oma fühlt sich das Kind nicht allein. Die Oma hat immer viel Zeit, sie kochen zusammen und lachen und erzählen. Oma Erna wohnt in einem alten hohen Haus mit einer Holzbalkenfassade, in der Kirchhofstraße in Stade. Dort gibt es eine alte Zinkbadewanne auf dem Boden, da baden sie das Kind. Und manchmal, wenn es Fieber hat, wird das Kind von Tante Gertrud und Oma Erna in viele Laken eingewickelt und muss im Bett unter drei Federbetten schwitzen. Das ist anstrengend, aber da fühlt sich das Kind gut aufgehoben.

Oma Erna liegt manchmal schon am Tag im Bett, denn sie hat Migräne. Sie liegt dann im dunklen Zimmer und will allein sein. Oma Erna wohnt mit Tante Gertrud, ihrer Schwester, zusammen und hat noch Fritz und Walther bei sich, ihre jüngsten Kinder. Die essen immer zu wenig, findet die Großmutter, und abends gehen sie oft noch weg.

An Hand der Oma Erna macht das Kind in Stade lange Spaziergänge in die Wiesen. Dort grasen sogar Kühe, man kann von weit weg den Stader Kirchturm sehen. Die Oma unterhält sich mit dem Kind wie mit einer Erwachsenen, während sie dort wandern. Sie erzählt von den Dingen des Lebens und der Natur und erklärt ihr die Sternzeichen und dass Gott sei Dank nun endlich Frieden sei.

Oma Erna erzählt auch von der Flucht, und wie sie mit sieben Röcken übereinander, mit sechs Kindern, der Omama, dem Opapa und der Tante Gertrud geflüchtet seien vor dem Krieg. Und das Kind sieht riesige Rauchwolken vor sich und brennende Häuser.

»Komm, hilf mir«, sagt sie, wenn sie auf dem Friedhof ankommen, zu dem sie oft durch die Wiesen wandern, »du bist jetzt schon groß.« Und das Kind darf mithelfen bei der Gartenarbeit, darf die Harke holen und das Wasser, und darf kleine Blümchen pflanzen und mit der großen Harke harken und die Blumen gießen.

Oma Erna kocht einen weißen Pudding mit Eischnee und Kirschen. Den stellt sie zum Abkühlen oben auf den Küchenschrank. Dort stehen Weihnachten die Keksdosen, gefüllt mit Lebkuchen. Kuchen wird in einer großen braunen Schüssel angerührt, und der Braten im Ofen muss gut bewacht und gewendet und mit Wasser begossen werden. Das Kind darf bei allem helfen. Das Essen nehmen sie an einem riesigen Tisch im Wohnzimmer ein. Dort sitzen sie dann alle. Die beiden Tanten, die beiden Onkel, die noch zur Schule gehen, Tante Gertrud, ihre Oma und sie.

»Du bist gut«, sagt die Oma und streichelt dem Kind über den Kopf. Das Kind liebt es, wenn die Oma so zu ihr ist. Im Wohnzimmer tickt eine dunkelbraune Wanduhr und schlägt jede Viertelstunde. Das Kind hört dem Schlagen der Uhr gerne zu, wenn alle ausruhen und man im Wohnzimmer auf dem Sofa liegen darf.

Vor Opa Heinrich, dem Vater ihrer Mutter, hat das Kind Angst gehabt, solange er noch lebte. Er war nicht oft da, denn er musste in seiner »Kanzlei« arbeiten. Er habe eine Anwaltskanzlei, hieß es, gleich neben der Regierung, darüber wurde mit Ehrfurcht gesprochen. Er sei außerdem ein Regierungspräsident, sagten sie, und das stellte sich das Kind wie einen Fürst oder einen König vor. Davon erzählte er nie, das war sein Geheimnis. Wenn er sich über einen beugte, war er riesig, er hatte ein großes, rundes rotes Gesicht, das noch roter wurde, wenn er brüllte. Er war herzkrank, sagten die Erwachsenen. Eines Tages war er tot. Wenn das Kind in Stade ist, darf es von da an in seinem verwaisten Bett schlafen, gleich neben der Oma.

Bei Oma Erna bekommt das Kind Max und Moritz vorgelesen, das kann es schon auswendig, die Oma ist stolz darauf und zeigt den Tanten, wie das Kind den Text auf jeder Seite passend zu den Bildern hersagen kann und auch das ganze Buch von Wilhelm Busch Seite für Seite auswendig weiß, ganz so, als lese es. Darauf ist das Kind mächtig stolz. Doch vor manchen Bildern hat das Kind Angst, die überschlägt es dann lieber. Dem Lehrer Lämpel explodiert die Pfeife, und er sieht ganz verkohlt aus, oder wo die Hühner an den Bändern über der Stange baumeln. Es mag auch nicht, wenn im Märchen dem Wolf der Bauch aufgeschnitten wird, und wenn das Mädchen zur Strafe mit heißem Pech übergossen wird. Die Oma spricht sehr oft davon, dass man brav sein muss, und von Jesus, der das Gute unter die Menschen hatte bringen wollen, aber die Menschen hätten es nicht verdient, weil sie schlecht seien.

Das Kind will schnell erwachsen sein, es ist nicht gern Kind. Kind sein heißt allein sein, schuld sein, essen müssen, schlafen müssen, brav sein müssen. Kind sein heißt, sich nicht wehren zu können. Ganz schnell will es groß sein, nur endlich groß sein.

Im Kindergarten müssen sie eine geschwungene Treppe hinaufgehen, oben herrscht Gewimmel. Meist spielen sie mit Knetgummi an Tischen und malen mit Wachsmalstiften, um die Zeit herumzukriegen. Zum Schlafen werden Betten herausgeholt, dann muss man leise sein und wird immer wieder angemeckert.

»Wenn jemand nicht essen will, müssen wir ihn wohl füttern«, sagt die Erzieherin, sie nennen sie Tante. Sie schaut das Kind aus strengen Augen an. Die anderen Kinder brüllen: »Bummelletzter, Abgepetzter!« Die Tante hebt das Kind auf ihren Schoß, grob, das Kind wehrt sich. Dann beginnt die Tante, es mit Rosenkohl zu füttern. Der ist kalt und schmeckt bitter. Die Tante stopft dem Kind dickes, mehliges Mus in den Mund. Das Kind sammelt es in den Backen und kann nicht schlucken. Die Tante stopft. Das Kind muss würgen. Schließlich schluckt es, aber es ist nicht schnell genug, immer weitere Löffel stopft ihr die Tante in den Mund. Tränen kommen. Endlich ist der Teller leer. Das Kind läuft zur Toilette, beugt sich über die Schüssel und übergibt sich. Das Hochgewürgte schmeckt bitter und kratzt im Hals. Aus dem Fenster sieht man eine Bahn, silbern mit roten Türen.

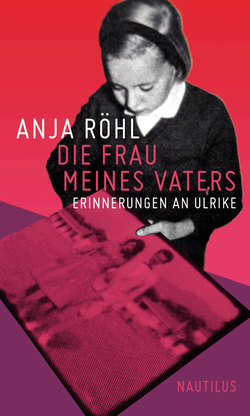

Einmal kommt der Vater das Kind abholen und sagt: »Heute gibt’s eine Überraschung.« Sie gehen in die Wohnung, in der der Vater wohnt. Die Wohnung ist dunkel. Dort wartet eine Frau mit braunen Haaren. »Das ist Ulrike«, sagt er, »meine neue Freundin.« Die Frau ist ruhig und nett. Gemeinsam spielen sie Mensch-ärgere-dich-nicht. Das Kind verliert. Nach einer Weile weint es, will nicht mehr mitspielen.

»Immer dasselbe!«, sagt der Vater. Er macht eine wegwerfende Handbewegung. »Mit dir kann man nicht spielen, immer gleich beleidigt!« Er rollt mit den Augen und packt das Spiel ein. »Wozu, glaubst du, heißt wohl das Spiel Mensch-ärgere-dich-nicht?«

Das Kind weiß nicht, warum das dumme Spiel so heißt. Es muss weiter weinen, schämt sich aber, guckt auf den Boden und will mit niemandem reden. Da mischt sich die Frau ein, sie spricht sanft mit dem Kind, sie holt die Töne aus dem Inneren ihres Bauches. Mit einer tiefen Stimme sagt sie: »Na klar ärgert man sich dabei! Das Spiel heißt ja nur deshalb so. Auch Erwachsene ärgern sich dabei, das ist nicht schlimm. Weißt du was? Das ist überhaupt ein ganz doofes Spiel, weil es immer nur drauf ankommt, einen verlieren zu lassen.« Das Kind schaut die fremde Frau an, als sie sagt: »Dazu hast du es doppelt schwer. Gegen zwei Erwachsene kann man gar nicht gewinnen. Die Erwachsenen sind ja meist im Vorteil gegenüber den Kindern.« Das Kind lächelt jetzt ein wenig. Es schaut der Frau genau ins Gesicht. Die Frau lächelt zurück.

So was hat es noch nie erlebt, dass eine so spricht. Ulrike, denkt das Kind, was die für Sachen sagt!

Später kommt das Kind in einen anderen Kindergarten. Der ist etwas weiter weg, man muss dorthin über eine große Straße gehen, dann über einen Zebrastreifen, dann links, dann rechts lang, dann geradeaus und noch einmal um eine Ecke. Dort hat sie sich mit Sonja angefreundet. Sonja hat rote Haare und lacht so lieb. Sie sind in der Gruppe von Frau Würfel, die ist sehr nett. Bei Frau Würfel müssen sie nicht aufessen, wenn sie nicht mehr können, und sie werden nicht angemeckert. Sie zeigt ihnen Bilder aus einem fernen Land. Da ist sie oft im Urlaub. Die Bilder sind an der Wand zu sehen, wie ein Film. Da sieht man eine Wüste und Traktoren und hinter Zäunen grüne Wiesen. Das Land heißt Israel, und die Menschen, die dorthin gekommen sind, waren fleißig und haben aus Wüsten grüne Weiden gemacht. Vorher waren dort nur faule Leute, sagt Frau Würfel, die nichts gegen die Wüsten getan haben.

An den Nachmittagen vor Weihnachten basteln sie im Kindergarten. Dazu müssen sie eine Mark mitbringen. Sie dürfen halbrunde Kokosschalen zu Anhängern schmirgeln, kleine silberne Drähte und glitzernde Perlen zu Ketten auffädeln und biegen, aus Peddigrohr kleine Tabletts und Körbe flechten, aus runden Strohhalmen Strohsterne plätten, Holzkästchen bemalen. Dem Kind macht nichts so sehr Spaß wie Basteln. Es denkt sich für jede seiner Tanten, für die Oma, für die anderen Großeltern und für ihre Mutter die schönsten Geschenke aus und träumt davon, wenn es groß ist, einmal Stühle zu bauen. Oma Erna sagt, das komme daher, dass das Kind praktisch veranlagt sei.

Zu Hause packt das Kind jedes Geschenk sorgfältig mit Schleifen ein. Am Ende liegt auf dem Bett ein Berg in Weihnachtspapier eingewickelter Geschenke. Als die Mutter nach Hause kommt, blickt sie überrascht auf die Sachen.

»War dein Vater hier?«, fragt sie erschrocken und deutet auf die Geschenke. Die Mutter glaubt, der Vater hat all das gekauft. Das Kind sagt nein, aber die Mutter glaubt das nicht. Die Mutter schimpft, sie sagt, sie wolle nicht, dass Papi sie mit Geschenken erpresse.

Sonja wohnt in einer kleinen Wohnung um die Ecke in einem großen, alten Häuserblock. Die Wohnung hat eine Stube und ein Schlafzimmer, beide nach vorn gelegen, aber die Kinder dürfen dort nicht hinein. In der Stube wohnt ein Onkel Walther, der liegt immer auf dem Sofa, ruht aus oder schläft. Im Schlafzimmer stehen die Elternbetten, von denen nur eines benutzt wird. Sonjas Vater ist auch weggegangen. Bei Sonja kommen nie andere Männer, da gibt es nur den Onkel auf dem Sofa, der aber nie etwas sagt. Sonjas Mutter kommt jeden Nachmittag nach Hause und macht Essen, lässt für den nächsten Tag etwas übrig, damit Sonja am nächsten Mittag noch Essen hat, das sie sich warm machen kann. Wenn das Kind mit zu Sonja kommt, machen sie sich Zucker-Ei. Dazu trennen sie Eiweiß und Eigelb und schlagen jedes mit viel Zucker einzeln auf, am Ende geben sie es zusammen und schöpfen es mit einem kleinen Eislöffel ab. Sie spielen im Hof Gummitwist und Abklatschball und turnen auf der Teppichklopfstange. Das Kind ist gern mit Sonja zusammen. Sie bauen sich aus vielen Decken auf dem Balkon eine Höhle, da kriechen sie hinein und essen Zucker-Ei, und das ist das Allerschönste.

Eines Tages sagt die Mutter, der Arzt habe gesagt, das Kind müsse verschickt werden, in ein Heim. Es sei zu dünn und zu oft krank. Auf dem Land wird man gesund, bei frischer Luft. Das Wort Heim macht dem Kind Angst. Die Mutter sagt, dort sei es gut. Das Kind findet das nicht. Statt in die Schule zu kommen, bekommt es ein Schild um den Hals und wird mit vielen anderen Kindern zu einem Zug gebracht. Schüchtern sitzen sie zusammen in der Eisenbahn. Sie fahren nach Wyk. Das ist auf Föhr, einer Insel in der Nordsee. Zu den Erzieherinnen müssen sie Tante sagen. Das kennt das Kind aus dem Kindergarten.

Abends liegen sie im Schlafraum. Es ist ein riesiger Schlafraum, mit vielen kleinen Feldbetten. Eine Tante ist hinten im Raum, kommt immer näher. Das Kind liegt unter der grauen Decke und hat Angst. Denn die Tante geht von Bett zu Bett, nimmt die Hände der Kinder hoch, besieht sie lange und legt sie wieder hin. Und was macht sie dann? Sie zieht etwas Weißes aus der Tasche, steckt die Hände der Kinder hinein und schnürt sie mit einem Band unten am Bett fest. Das Kind beobachtet die Tante und rührt sich nicht. Die weißen Stofflappen sind Handschuhe ohne Finger. Plötzlich versteht das Kind: Die Kinder, die noch am Daumen nuckeln, werden mit ihren Händen ans Bett gebunden. Der Schrecken fährt dem Kind über die Haut, bis hin zum rechten Daumen. Ohne den kann es nicht einschlafen. Deshalb ist der rechte Daumen auch kleiner als der linke. Das kann man sehen. Das Kind legt die Hände rechts und links aufs Bett. Als die Tante ganz nahe ist, schließt das Kind die Augen, hält die Luft an, stellt sich tot. Die Erzieherin geht vorbei, Glück gehabt!

Tagsüber kommen sie in einen großen, kahlen Raum. Der Raum ist viereckig, leer und bis unter die Decke gekachelt. Die Mädchen bekommen kleine schwarze Brillen, die sie aufsetzen müssen. Es riecht komisch. Dort müssen sie sich nackt ausziehen und Plumpssack spielen. Derweil scheinen grüne Lichter. Sie bleiben lange dort drinnen. Es ist kalt und unangenehm. Das Kind will nicht nackt sein und nicht Plumpssack spielen. Danach treffen sie eine andere nackte Gruppe, Jungen, im Treppenhaus. Das Kind schämt sich und möchte weglaufen. Die Erzieherinnen lachen darüber.

In diesem Heim schämt sich das Kind oft und hat immer Angst, für irgendetwas bestraft zu werden. Deshalb muss es gut aufpassen. Dabei hat es keine Zeit, an Zuhause zu denken. Das Kind hat vergessen, dass es in der Dehnhaide wohnt. Es denkt auch nie an die Eltern, nur manchmal an die Oma. Die Kinder bekommen keine Briefe und dürfen nicht telefonieren. Der Alltag ist ausgefüllt mit Pflichten und Dingen, die sie falsch gemacht haben und für die sie angemeckert werden.

Sie lernen dort unheimliche Lieder, die das Kind voller Wehmut mitsingt: »Wildgänse rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden; unstete Fahrt habt Acht, habt Acht, die Welt ist voller Morden …«

Die Verschickung dauert sechs Wochen. Nach Hause werden Karten geschickt, die haben die Tanten geschrieben. Auf denen steht, dass es den Kindern gut gehe. Das Kind darf nicht in den Raum, wo die Karten liegen.

Als es wieder zu Hause ist, will es nie wieder verschickt werden. Das war ein ganz schlimmes Heim, sagt das Kind.

Selten kommt Besuch in ihre Wohnung. Das Kind freut sich, als einmal ein Onkel mit seiner Frau kommt. Doch da muss das Kind Mittagsschlaf halten. Durch die Wand hört es den Onkel lachen und mit der Mutter reden. Da schleicht es hinaus, möchte horchen, was geredet wird. Plötzlich sieht das Kind in der Küche einen Geldschein liegen, groß und bunt auf dem Tisch. Der Schein will, dass das Kind die Hand ausstreckt und ihn einsteckt, heimlich, und wegläuft, ganz schnell, zurück ins Bett und den Atem anhält, und lauscht und Angst hat, entdeckt zu werden, mit klopfendem Herzen.

Später hört sie die Mutter durch den Flur laufen und rufen. Das Herz klopft schneller. Am Tonfall erkennt das Kind, dass die Mutter etwas gemerkt haben muss. Sie ruft laut. Das Kind beginnt zu schwitzen, die Kehle ist wie zugeschnürt, es hat Angst. Warum hat es das getan? Es öffnet die Augen und blickt auf das Glas in der Tür. Die Erwachsenen schwimmen wie durch Wasser, sie laufen in die Küche, sie rufen erstaunt, aufgeregt, sie trappeln mit den Füßen, sie reden laut, sie flüstern. Das Kind tastet nach dem Geldschein, zieht ihn hervor, wie einen großen Schatz. Leise steigt es aus dem Bett und schleicht auf nackten Füßen hinaus, tastet sich durch den Flur, schlüpft durch die Küchentür und legt vorsichtig den Geldschein zurück. Dann legt es sich zitternd wieder ins Bett und zieht die Decke über den Kopf.

»Bist du neuerdings ein Dieb, klaust Geld?«, schimpft die Mutter, als der Besuch endlich weg ist. Das Kind rührt sich nicht. Es weiß, dass man nichts klauen darf, es schaut auf die Tür. Die Mutter schimpft, das Kind sieht aus dem Fenster. Die Bäume haben keine Blätter. Vögel springen von Ast zu Ast, schwarz mit gelben und grünen Linien gemustert.

»Was soll das einmal werden?«, fragt die Mutter. So schlägt sie dem Kind mit der Hand über das Gesicht. Tränen laufen dem Kind über die brennenden Wangen.

Es dreht sich zur Seite, sieht die Stofftiere an, die in Reih und Glied auf dem Regal stehen. Warum bin ich geboren?, denkt das Kind. Die Mutter läuft raus, die Tür knallt, die Glasscheibe klirrt, das Kind weint, die Mutter im anderen Zimmer weint auch.

Einmal hat die Mutter Schmerzen. Sie ruft nach dem Kind. Die Mutter krümmt sich, sie weint, hat Krämpfe, mühsam stößt sie hervor: »Eine Nierenkolik … bitte hol jemanden!« Das Kind steht da, sieht die Mutter an, zögert.

Der nächste Krampf kommt, die Mutter stöhnt, muss sich am Bett festhalten, schreit nach Hilfe. Das Kind will die Mutter trösten und sucht dazu ein Lied. Es fällt ihr keins ein, dann aber doch, das singt die Oma immer: »Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Sonnenschein, wird bald wieder besser sein!« So singt das Kind der Mutter ein Lied vor, ein Lied, das tröstet, und ist froh, eins gefunden zu haben.

»Hol die Nachbarin!«, stößt die Mutter verzweifelt hervor. Doch das Kind hat Angst, weil der Mann der Nachbarin immer so viel schimpft und sie meist die Tür nur einen ganz kleinen Spalt aufmachen, nie hat das Kind die Nachbarin bisher außer durch den Spalt gesehen, und immer dachte das Kind, dass die Nachbarin nicht mag, wenn man klingelt. Endlich aber holt es doch die Nachbarin, und die Mutter wird weggebracht in ein Krankenhaus.

Später erzählt die Mutter der ganzen Familie, dass das Kind ihr nicht geholfen, nur immer ein dummes Lied gesungen habe. Sogar die lieben Tanten schütteln den Kopf über so viel Dummheit. Warum hat das Kind nicht sofort Hilfe geholt und stattdessen nur gesungen? Dabei singen die Erwachsenen dasselbe Lied doch auch, wenn ein Kind Schmerzen hat. Das versteht das Kind nicht, aber es schämt sich trotzdem.