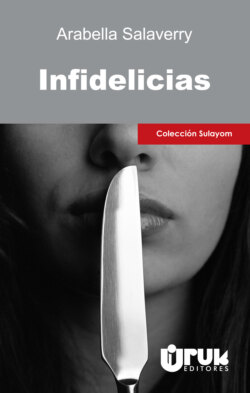

Читать книгу Infidelicias - Arabella Salaverry - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Sola

ОглавлениеAl abrirse la puerta justo al frente una mujer lunar desparramada en la cama –rectángulo inmenso, amasijo de sábanas blancas, sedas y tules ajados ¿una noche tumultuosa? Habías insistido en visitarla. Me hablaste de su soledad, además, hoy día de Acción de Gracias me dijiste, intentando conmoverme. Gracias para qué, gracias por qué en estos destinos del trópico, pensé; vos añadiste todo el mundo de fiesta y la mujer en esa casa sin fin, ya crepuscular, pobrecita, irremediablemente sola. Tanta tu reiteración que finalmente acepté. Iríamos a visitarla.

Llegamos hasta la casa que más parecía fortaleza. Una pared muda, extensa y sellada. Tal vez alcanzaba cuatro o cinco pisos. Solo una puerta. Dos enormes hojas metálicas. Al aproximarnos una de ellas comenzó a moverse lentamente dándonos paso como si nos autorizara el ingreso. Entramos. Nos enfrentó una empinada escalinata de mármol blanco que hacía una graciosa parábola en tanto subía. El entorno de un blanco grisáceo con un tono finisecular e irreal. Subimos presurosos hasta enfrentar otra puerta también de metal que se abría muy despacio en tanto nos acercábamos. Me asomé con precaución: divisé la cama colosal; ocupaba casi la totalidad de la habitación que también era vastísima. De esa enormidad emergían una pierna rolliza, un torso lánguidamente apoyado en un brazo y la cadera. La pierna con el color del yeso. Una mujer lunar. Así la nombré para mí pues tenía la blanca palidez y la redonda sensualidad de una luna llena. La contemplé por un momento. Luego discreta o no tanto, me acerqué sin poder esquivar la tentación: la toqué. Suave y fría, tal vez la misma temperatura del mármol y el mismo tacto lustroso. No registró enfado ante mi mano ingenua en su pierna. Me devolvió el contacto con una sonrisa rodeada de bucles despeinados y canas teñidas de un naranja zanahoria. Conocía a Antonio desde siempre y se la veía feliz con la visita. Bastó una breve mirada de reconocimiento para que el cuarto se llenara de un aire festivo. Una alegría de castañuelas la inundó. Yo por mi parte nada cómoda. Un olor a polvos antiguos y a humedad me tenían al borde del estornudo. Pero me contuve. Sonaría irrespetuoso en esa especie de santuario que era la habitación de la dama.

Mi presencia –un accesorio– no importunaba. Y aunque tratara de parecer, mejor, de ser amable –yo ponía todo mi empeño, mis mejores maneras: gracias por recibirnos, muy gentil, y perdone si interrumpimos– no sabía por dónde encauzar la conversación. Mis intentos no parecían molestarla. Sus ojos recorriéndome en un esfuerzo no muy profundo por reconocerme, pero no, la verdad, usted perdone, nunca antes nos habíamos visto. Mientras alisaba con cuidado las sábanas de seda. Y terminaba mirando fijamente su mano, moviéndola de un lado al otro, ensimismada, para finalmente introducir su dedo pulgar en la boca en un gesto goloso que aparentaba producirle gran satisfacción.

Sin previo aviso un hombre grande, circunspecto, apropiado, en el centro de la habitación. ¿Quién le dio acceso?, ¿por dónde había llegado? Porque la puerta y la escalera habían desaparecido. El cuarto era ahora un coto de feria sin ninguna salida. El hombre y su pelo mojado y nítidamente integrado a la estructura de la cabeza, anteojos de aro negro, smoking negro y corbatín perfecto ajustado a su cuello fuerte, camisa relampagueando de tanta blancura, zapatos negros de charol adiamantado en la suave penumbra del cuarto, muy jamesboniano; y un plato muy grande en sus manos igualmente grandes. Un beso tímido a la mujer. Como tanteando la reacción. Ella permaneció impasible con la sonrisa puesta en su cara redonda. Luego el hombre mostró el plato en actitud de ofrenda. Deferente. Tome, madame. Nadaba en el plato la mitad de un soufflé, o algo esponjoso de colores pálidos. Alcancé a vislumbrar una capa de puré, otra de aguacate, bañados por una salsa rosada de origen inconfesable. Tal vez los restos de una receta muy elaborada. O algún alimento secreto que se escapaba a mi comprensión. La mujer, gracias, no tenía por qué molestarse, pero bueno, ya que estamos –palmeando la cama– siéntese aquí. Se acomodó un tirante del negligé transparente con el color de las pitahayas maduras. Colocó el plato sobre las sábanas y en medio de la conversación un tanto forzada por la evidente timidez del hombre tomaba un poco de puré y se lo comía glotona, con las manos, chupándose los dedos. El hombre observó por un momento la escena, luego habló de otro compromiso, más bien inexpresivo, varias reverencias de por medio, a bientot madame, y se escabulló. Miré a Antonio demandando alguna explicación, algún gesto que me ayudara a entender lo que sucedía, pero nada.

Antonio se acercó me apretó contra su cuerpo y me besó. Inapropiado ese beso. No tenía por qué hacerlo. Ni el lugar ni el momento oportunos.

Al lado de la cama descubrí un ventanal de cortinas con el color del tiempo. Iban del gris al celeste pálido batidas por la brisa. Apareció otro hombre ahora por la ventana también sin anuncio y sin preámbulo. Pañuelo de seda azul al cuello, la infaltable gomina, pantalón gris claro, zapatos impeques. De nuevo la ceremonia: se acercó a la mujer, la saludó a la francesa, un beso en cada mejilla, bonjour madame, y una bandeja con algunas frutas ya picoteadas: uvas, fresas, arándanos, cerezas. Las frutas se mezclaban con carozos, con los menudos tallos de los racimos espulgados, las pulpas a medio mordisquear. Una vez más la ofrenda parecía el remanente de alguna cena importante. Muchísimas gracias, merci bien, no tenías para qué, ni hay por qué, pero bueno, ya que estamos… y como si el banquete de sobras fuese lo más natural la mujer comenzó a limpiar los restos de las frutas con su hermosa sonrisa aún detenida en la cara.

El beso de Antonio imperioso. No terminaba de gustarme. Es más, no me gustaba del todo. Los besos deben ser tenues, graduales, sentir la suavidad de los labios, despacio, saborearla, luego la dulzura de la lengua de a poco, nada invasivo, catando el placer, comprometiéndose con el deseo del otro. Me abrazó de nuevo y colocó su pierna en mi entrepierna. Y su beso. Un beso duro, de convención, un beso pensado y medido. Francamente no me gustaba. Ni tampoco sus manos ásperas que recorrían mi espalda en algo que intentó ser caricia pero más bien el estremecimiento que produce una tiza cuando se raspa sobre un pizarrón reseco. Luego me tomó por la cintura, su mano reptó por mi cadera, me subió la falda, apartó el elástico del bikini, se acercó a mi clítoris, que no tenía ninguna intención de responder, trató de acariciarlo pero la humedad había huido, era una región desértica, con la sequedad del rechazo. Antonio traspasado con una colonia que mareaba, tal vez muy elegante, podría ser Dior, pero tan fuerte que no se soporta. No es de mi agrado tanto perfume. Los olores siempre me han inquietado. Los percibo en exceso y me agreden. Antonio y su perfume lo hacen.

El segundo visitante partió. La habitación impregnada cada vez más de un tufo a trasnoche revuelto con el de polvos, la humedad más los perfumes y la comida pasada. Las cortinas convulsas de nuevo y otro hombre. Joven, jeans ajustados, camisa blanca abierta hasta el cuarto botón; y sí, joven, demasiado para pensarlo amante de la mujer lunar pero la familiaridad, los gestos íntimos, hola, queridísima, mira que te he extrañado, mientras acomodaba las almohadas detrás de la cabeza, acariciaba el contorno suave del hombro y llegaba hasta el seno, se acostaba a su lado, no, no podría ser la madre, lo acarició con fruición, acercó su boca al enorme pecho de la mujer, sacó un pezón rosado y pasó dulcemente su lengua, pero tampoco. Y su ofrenda. Esta vez un pequeño plato verde en donde nadaban los sobrantes de una sopa, por el vaho, de mariscos. Esta vez la mujer atendió con más dedicación la mano, la boca y sus caricias que la sopa. Colocó también el plato a un lado sobre la cama y después sus manos blancas acariciaron detenidamente la cara del joven: frente, párpados, nariz, boca, mentón, mejillas, fueron dibujados por los dedos finos. Entre caricia y caricia eventuales cucharadas de sopa.

Antonio continuaba su beso. Falsa intensidad. Frotaba su pierna en mi entrepierna, levantando de previo mi falda de pálidas florecillas lilas, pero no una caricia, no una forma de abrir la puerta al deseo. Más bien una molestia, algo hasta doloroso, y el beso… como si de alguna manera no expresada quisiera con su acción llamar la atención de la mujer. Dejar en claro su dominio. ¿O ponerla celosa?

El acceso a la habitación por la ventana. Recién me pregunté cómo subían los visitantes sin escalera puesto que estábamos –por la distancia hasta la calle vista desde la abertura de la ventana– en lo que parecía un cuarto piso. Pero las visitas se sucedían, una, después otra; hombres pequeños, grandes, tímidos, desenvueltos, todos recibidos por la sonrisa abierta de la mujer y todos con su ofrenda de restos pasados que ella aceptaba regocijada y todos apareciendo desde sitios inusitados.

El beso de Antonio impropio, fuera de lugar. Su mano hurgaba en la redonda presencia de mis senos. Abrí los ojos, me di cuenta que miraba hacia otro lado. Mirada indagatoria. Como si solicitara aprobación de la mujer. Yo incómoda, más que incómoda quise irme del sitio aún cuando ella, la mujer lunar, me atraía. Era parte mía, me sentía identificada y pena me daba dejarla sola de nuevo.

Sola, ¿qué digo? Sola no, o tal vez sí, porque a pesar de tanta gente, a pesar de tantos hombres, algo de su presencia me abrumaba con la sensación de que no lograba contacto real con ninguno. Tal vez de allí venía la extraña fascinación que ejercía sobre mí. Tal vez en eso coincidíamos.

La cama ya soportaba una inundación de platos con sobras de banquetes ajenos. Casi sofocaba a la mujer. Ella, la mujer lunar continuó recostada de medio lado, sonriendo. Sus enormes dimensiones le impedían moverse con facilidad. Me pareció ver el reflejo de una gota en su mejilla. ¿Una lágrima? Preferí no investigar. Desaté el abrazo de cerrojo de Antonio. Me despedí sobresaltada y corrí. Le di vuelta a la habitación un par de veces buscando la puerta mientras la angustia crecía. ¡Nunca saldría de ese cuarto y su trampa de olores pasados! ¡Nunca debí aceptar la invitación de Antonio! ¡Nunca podría respirar de nuevo el aire de las praderas abiertas, el aire del mar! Tropecé con butacas que alguna vez tuvieron el color de los rubíes, la mujer me seguía con una mirada curiosa, armarios de cedro amargo, choqué con espejos empañados, hasta que al fin: una escalera se abrió desde un rincón escondido cubierto por pesados cortinajes de un terciopelo raído y azul. Volé hacia abajo. Llegué agitada hasta el primer piso.

Primer piso. Traté de reponerme. Intenté encontrar alguna puerta para salir del lugar. Las puertas esquivas. Sin previo aviso la topé: manos enrojecidas por el trabajo, uñas carcomidas por los desinfectantes. Otra mujer, rubicunda ella, me detuvo. Escasos cabellos rubios pegoteados por el sudor, una escoba, un balde con un agua turbia, un delantal repleto de lamparones, también azul para más señas, ojos azules. Yo solo estoy aquí porque es feriado, me dijo. El resto de la servidumbre no viene. Y no quiero dejarla. ¡Pobre mujer! ¡Siempre tan sola! Hoy por primera vez recibe a alguien. Les agradezco mucho que hayan venido. ¡Siempre tan sola! Sí, realmente les agradezco mucho.

No entendí muy bien por qué el plural: Antonio ya no estaba. Y no estaría más. Seguramente la afanosa mujer quiso ser cortés. Una mera fórmula de cortesía. Porque yo también estaba sola. Estaba y estaría por siempre sola. A pesar de Antonio y a pesar mío. Tan sola como la mujer lunar y su séquito. Tan sola como la mujer lunar y todos sus hombres y todos sus banquetes de sobras. Sola.