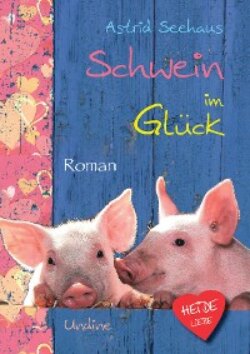

Читать книгу Schwein im Glück - Astrid Seehaus - Страница 14

8

ОглавлениеWie ein waidwundes Reh schaute mein Kollege Dieter Weber, als er das Manuskript seiner Nichte aus meinem Papierkorb zog, es glättete und mir auf den Schreibtisch legte. Ich war dieses Mal gestylt, meine Bluse war gebügelt und mein Kostüm kam frisch aus der Reinigung. Gummistiefel hatte ich mir auch schon gekauft. Gleich gegenüber der Reinigung gab es eine kleine hübsche Schuhboutique, in der ich etwas für mich Passendes gefunden hatte.

„Herr Weber, dieses Manuskript ist noch schlechter als die zwei davor. Ihre Nichte sollte ein Schreibseminar besuchen, um wenigstens die Grundlagen des Schreibens zu erlernen“, versuchte ich die Peinlichkeit, dass er das Manuskript in meinem Papierkorb gefunden hatte, zu übergehen. Ich hätte es vielleicht lieber zu Hause entsorgen sollen.

„Ich weiß, ich weiß“, murmelte Weber und sah dabei aus wie ein Dackel, der für den Zipfel der Wurst Männchen gemacht hatte, aber nur seinen dämlichen Kauknochen bekam.

Wir beide flüsterten, obwohl wir allein im Raum waren. Nesrin, die sonst am Schreibtisch neben mir arbeitete oder mit ihrem Taschenspiegel und den Make-up-Utensilien am Fenster klebte, war sich wieder einen Kaffee holen gegangen, um Winter abzupassen, wobei ich mich allmählich fragte, ob das nicht auffallen musste, wenn sie ihm zwanzig Mal am Tag mit einem Becher Kaffee in der Hand auflauerte. Ich flüsterte, um keine bösen Geister zu rufen. Mein Geist hieß Damian Winter. Und ich nahm an, Weber flüsterte, damit der Geist in Person seiner Nichte nicht auf uns aufmerksam wurde. Seiner Meinung nach hatte sie ihre Ohren überall. Zugegebenermaßen machte mir das schon fast mehr Angst, als von Winter beim Lektorieren unerbetener Manuskripte erwischt zu werden.

Ich hatte, abgesehen von Esme, niemandem von meinem Erbe erzählt, auch Nesrin nicht. Besonders Nesrin nicht. Die würde es Winter hinterbringen, und dann wäre ich meinen Job schneller los als ich Kikeriki schreien könnte. Ich liebte meinen Job. Ich hing an ihm. Ich bedauerte zutiefst, dass ich das Erbe angenommen hatte, und gleichzeitig wollte ich nicht davon zurücktreten. Ich war nun Bäuerin. Hofbesitzerin. Es war verrückt, ich hatte keine Ahnung von Landwirtschaft, aber es war einfach ein gutes Gefühl, etwas sein Eigen zu nennen. Ein Ehering hätte es natürlich auch getan, aber Carlo hatte ja nicht gewollt. Und ich sollte jetzt bloß nicht wieder damit anfangen.

„Herr Weber“, flüsterte ich nun entschiedener. Mit einem nahezu angewiderten Ausdruck tippte ich auf die Seiten. „Dieses Manuskript ist unlektorierbar. Es ist schlecht. Es tut mir leid, ich kann dazu nicht mehr sagen.“

„Versuchen Sie es wenigstens“, flehte Weber mich an. „Sie müssen!“

„Dazu mehr sagen?“, fragte ich begriffsstutzig.

„Nein, lektorieren“, wimmert er.

„Ich kann nicht“, flüsterte ich, schon halb überredet. „Melanie Marschall-Müller hieß beim letzten Mal Belinda Behrens-Brammel und war der gleiche Typ Frau. Leidenschaftlich, feurig und blind vor Liebe. Und davor hieß sie Svetlana Sergejevna-Sacharova, war eine russische Spionin, die im Auftrag ihres Landes nach möglichen Quellen von Uran spionierte, um Atomwaffen herzustellen. Ich kann das vor Winter nicht vertreten.“ Heftiger erklärte ich: „Ich kann es auch vor mir selbst nicht vertreten. Wenn dieses … dieses …“, ich steigerte mich immer weiter in eine gerechte Empörung hinein, „Machwerk veröffentlicht wird, weigere ich mich, im Impressum genannt zu werden.“

„Winter darf davon nichts wissen“, beeilte sich Weber zu sagen. Er beugte sich zu mir und wisperte so leise, dass ich ihn kaum noch verstand: „Es geht um mein Leben, Frau Hansen.“

Ich richtete mich zu meiner vollen Größe auf und überragte Weber um fast einen Kopf. „Und es geht um mein Ansehen. Und natürlich muss Winter das Projekt vorgelegt bekommen.“

Webers glasiger Blick irritierte mich. Es schien, als stufte er mein geistiges Niveau auf dem einer Nebelkrähe ein. Er räusperte sich und sagte: „Sie kennen meine Nichte nicht.“

„Ich kenne Ihre Nichte zwar nicht, Herr Weber, aber ich kenne ihre Art zu schreiben.“ Keinen Millimeter würde ich von meinem Standpunkt abweichen, koste es, was es wolle.

Wir starrten uns an, bis die Bürotür aufsprang und ich ein „Onkelchen“ juchzen hörte. Webers glasiger Blick löste sich auf, und er verzog den Mund zu einem verkrampften Lächeln. Eine hünenhafte Frau kam ins Büro stolziert. Sie war jünger als ich, auch wenn man es bei der kreativen Farbwahl ihres Make-ups nicht genau sagen konnte. Ihre Oberweite war beeindruckend, ebenso wie ihre Kleidung. Bei ihrem Lächeln richteten sich meine Nackenhärchen auf. Ich stellte fest, dass meine Ängstlichkeit in den letzten Wochen bedenklich zugenommen hatte.

Sie streckte mir die Hand entgegen und trompetete: „Evelyn Weber.“

Ich begrüßte sie zurückhaltend. Mein Blick wechselte von ihr zu ihrem Onkel.

Mein Kollege hatte sich schnell wieder im Griff. Er ließ sich von seiner Nichte umarmen und verschwand wie ein ausgebüchstes Kaninchen aus meinem Büro.

Ich sah ihn nur noch von hinten. Er ließ mich doch tatsächlich mit ihr allein.

Evelyn Weber zu erklären, warum ihre Geschichten nicht veröffentlicht werden würden, erforderte Fingerspitzengefühl. Mich ärgerte, dass ich unter Druck gesetzt wurde. Es war Nesrins Aufgabe und nicht meine, unangemeldete Besucher abzuwimmeln und unaufgefordert eingesandte Manuskripte mit einem netten, aber inhaltsleeren Schreiben, dass die Bücher nicht in das Verlagsprogramm passten, wieder zurückzuschicken.

Jeder im Verlag hasste es, böse sein zu müssen. Und wir waren böse, wenn wir keine Manuskripte annahmen. Böse, böse Menschen, die den vielen hoffnungsvollen Schreibern die Butter vom Brot kratzten, noch bevor sie herzhaft zubeißen konnten.

Ich hasste es, wenn man mich nicht mochte. Und momentan wusste ich nicht wohin mit meiner Wut. Am liebsten hätte ich Dieter Weber ein bisschen verprügelt.

„Setzen Sie sich doch bitte“, bat ich Evelyn, sich auf den harten Stuhl zu setzen.

Auf dem bequemen Sessel lagen die Neuerscheinungen, die ich noch nicht in die Regale sortiert hatte. Vor allem auch deswegen, weil sich Winter nicht lange in meinem Büro aufhalten sollte. Ein unbequemer Stuhl verscheuchte auch den anhänglichsten Besucher. Nicht, dass Winter sich davon abschrecken ließ.

Ich studierte mein Gegenüber. Wenn ich überhaupt eine Taktik kannte, schwierige Autoren abzufertigen, dann hieß diese: Unfreundlichkeit bis zur Frostigkeit. Wer wollte schon in einem Verlag veröffentlichen, wenn man die Lektorin für eine Hexe hielt?

Ich bot daher keinen Kaffee an. Auch keine Kekse. Einfach gar nichts. Das war Stufe eins im Verfahren zur Entsorgung von Problemautoren.

„Kaffee? Tee? Vielleicht Kekse?“, hörte ich Nesrin flöten. Mit einem strahlenden Lächeln begrüßte sie Evelyn Weber, als ob es sich um eine Bestsellerautorin handelte. „Ich bin ja so begeistert von Ihren Geschichten. Sie werden bestimmt die nächste Rosamunde Pilcher.“

Ich unterdrückte den Impuls, ihr einen Vogel zu zeigen, sprang aber auf und bugsierte sie energisch aus dem Zimmer.

„Tee und Kekse wären wundervoll“, hörten wir Evelyns Stimme, bevor die Tür zufiel.

Wütend zischte ich: „Du verwechselst sie mit einer Erfolgsautorin aus England, die nicht in unserem Verlag veröffentlicht. Ich frage mich, ob du überhaupt weißt, in welchem Verlag du volontierst. Das ist Webers Nichte“, du Trottel. Man musste nicht jedes Wort, das man dachte, aussprechen. Vielleicht reichte auch schon mein eisiger Blick.

Ich wartete.

Nein, es reichte nicht, Nesrin hatte kein Wort verstanden.

„Das ist die mit den grottigen Texten.“

Was für Nesrin sprach, war, dass sie, wenn sie etwas verstanden hatte, auch sofort handelte: sie schlug sich erschrocken vor den Mund. Ich hätte nicht gewusst, was ich ihr sonst noch an den Kopf geworfen hätte. „Ach, du meine Güte.“ Ihre krass geschminkten Augen waren so groß wie Teller. „Das tut mir leid. Was machst du denn jetzt?“

Richtig! Es blieb wieder mal an mir hängen. Ich seufzte geschlagen. Das war so typisch! Ich der Pechvogel und diejenigen, die es mir eingebrockt hatten, die reinsten Unschuldslämmer. „Dann ziehen wir das eben durch. Bring Tee und Kekse, und in zehn Minuten rufst du mich an, okay?“

„Das krieg ich hin.“ Nesrin sauste wie der Blitz davon.

Evelyns Hand strich gerade versonnen über ihre Hüfte, als ich in den Raum zurückkehrte. Ihr Kostüm war zitronengelb und stand ihr. Trotzdem erinnerte mich ihre gesamte Aufmachung mit grüner Bluse und rotem Hut, in dem fünf bunte Federn steckten, an einen quietschfidelen Papagei. Ich fühlte mich in meinem üblichen Büro-Outfit (schwarzes Kostüm, helle Bluse) nun tatsächlich wie eine Nebelkrähe und überspielte meine Verunsicherung.

Evelyn lächelte immer noch. Langsam tat es mir leid, dass ich sie wahrscheinlich zutiefst kränken würde. Es gab keine Möglichkeit, ein Nein so zu verpacken, dass man eine junge Autorin, die voller Hoffnungen steckte, nicht enttäuschte. Ich lächelte und fühlte mich im gleichen Augenblick wie eine Verräterin.

Nesrin brachte den gewünschten Tee und einen Teller, randvoll mit Keksen, bei dem mir die Augen überquollen. Es waren die von ihrer Oma, die wir alle schon seit Monaten mieden. Man konnte die Kekse nur mit viel Wasser herunterwürgen, sie waren staubtrocken und hart wie Backsteine. Mit einem verschwörerischen Augenzwinkern verließ Nesrin das Büro.

„Eine reizende Sekretärin haben Sie“, sagte Evelyn. Ehe ich etwas darauf erwidern konnte, hatte sie schon zum Keksteller gegriffen und hielt ihn mir unter die Nase. „Sie sind so dünn“, erklärte sie und lächelte mir aufmunternd zu.

Um das Gespräch nicht mit einem Affront zu beginnen, nahm ich ihr Angebot an, griff zu einem Keks und legte ihn auf die Untertasse. Sie stellte den Teller vorsichtig wieder auf den Tisch, ohne sich selbst genommen zu haben, und sah mich abwartend an. Da ich das Gespräch nicht eröffnete, weil ich noch nach der richtigen Formulierung suchte, war sie es, die die Stille zwischen uns unterbrach. „Was halten Sie von meinem Manuskript?“

Ich dachte an ihren Onkel, der mir gegenüber immer ausgesprochen freundlich war. In letzter Zeit war er vielleicht ein wenig fahrig geworden, was ich auf sein Alter schob. Er war kurz davor, in Rente zu gehen. Ich dachte an seine Familienverhältnisse, von denen ich nicht viel wusste, nur eines: Seine Tochter war nach Kanada ausgewandert, und er sah sie nur einmal im Jahr, wenn überhaupt. Seine Nichte war an ihre Stelle getreten, auch wenn sie das Gegenteil seiner Tochter war. Viel zu selbstbewusst und bunt. Ich meinte mich zu erinnern, dass Webers Tochter ähnlich grau und unscheinbar war wie ihr Vater. Oder wie ich.

„Großartig!“, entfuhr es mir.

Evelyn stand die Verblüffung ins Gesicht geschrieben.

„Geradezu genial“, wiederholte ich mich.

„Sie nehmen mich jetzt aber nicht auf den Arm, oder?“, sagte sie und ließ mich nicht aus den Augen.

Ich zuckte mit den Schultern und war um Gelassenheit bemüht. „Es hat allerdings ein paar Schwächen.“

Jetzt war er da: der alles entscheidende Moment. Der Augenblick, Evelyn Weber sanft, aber unmissverständlich vor Augen zu führen, wo ihre Defizite lagen, so dass sie wusste, ihr Manuskript würde zwar nicht veröffentlicht werden, aber trotz dieser Ablehnung könnte sie hoch erhobenen Hauptes aus dem Verlagshaus schreiten.

Wunderbar. Ich hatte eine Lösung gefunden.

„Welche?“, fragte sie und ließ mir damit überhaupt keine Zeit, etwas in meinem Kopf vorzuformulieren.

Tatsächlich wünschte ich mir Damian Winter herbei. Für den wäre es ein Klacks, die richtigen Worte zu finden. Ein Blick von ihm, und Evelyn würde ihn dankbar aus tränenumflorten Augen anschmachten. Mir würde sie selbige wahrscheinlich gleich auskratzen.

Mit welchen Worten sollte ich ihr nur beibringen, dass ihre Geschichte unglaubwürdig war, ohne sie zu kränken? Oder dass sie keine Ahnung vom Spannungsaufbau hatte? Und vor allem, dass die Frauen schon lange nicht mehr diese Rolle des erotischen Weibchens ausfüllten, geschweige denn von einem Alpha-Männchen erobert werden wollten? Das alles konnte ich ihr doch nicht so ins Gesicht sagen. Ich änderte meine Taktik.

„Sie kennen die Schwachstellen. Sie wissen, worüber ich rede. Ich rede von …“ Ratlos schaute ich mich um. Wovon redete ich denn nun? Mein Blick fiel auf ein Kinderbuch mit Hunden. Spontan dachte ich an Esmes Floh und an Viagra.

„Sex“, quiekte ich.

„Sex?“, wiederholte Evelyn erstaunt. Sie wirkte in keinster Weise alarmiert. (Ich dagegen schon.) Sie entspannte sich sichtlich und nahm nun doch einen Keks vom Teller, lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und wippte mit dem Fuß. „Wie wahr!“, sagte sie ausgesprochen zufrieden und biss in den Keks, der geräuschvoll zwischen ihren Kiefern zerkrachte.

Ich hatte den roten Faden verloren, der schon vorher nicht wirklich vorhanden war. Was wollte ich ihr denn nun sagen? Ich sollte mir wirklich vornehmen, für alle zukünftigen Besuche dieser Art einen Stichwortzettel vorzubereiten. Oder mehrere, immer davon abhängig, um welche Person und um welche Art des Besuches es sich handelte.

„Stimmt“, sagte ich und suchte verzweifelt nach einer Hintertür, durch die ich schlüpfen konnte, ohne Weber in den Rücken zu fallen. Ich war es ihm schuldig. Ich war es mir schuldig. Ich war es dem Verlag schuldig. Nicht Winter, der würde nicht verstehen, was ich hier tat. Der würde nicht im Mindesten begreifen, was es bedeutete, sich zu Loyalität den Kollegen und dem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet zu fühlen. Und ehe ich mich versah, platzte ich heraus: „Machen Sie ein Kinderbuch daraus.“

Nun schien Evelyn wirklich geschockt.

Wie ich.

Was war mir denn da in den Sinn gekommen?

Aber zurückrudern ging nicht mehr. Also gut: Augen zu und durch! Ich würde mich da einfach wieder rausreden.

„Ein Kinderbuch“, nahm Evelyn meinen Gedanken auf, noch ehe ich die Ruder überhaupt wieder ergreifen konnte. Mir entglitt hier wirklich alles. „Äh, haben Sie mein Manuskript überhaupt gelesen?“

„Natürlich habe ich das.“

„Das müssen Sie mir jetzt aber genauer erklären“, sagte sie eisig wie eine Gefriertruhe.

Dann musst du mich auch zu Wort kommen lassen, du Kuh.

Ich wurde sauer. Wer brachte mich denn hier in die Verlegenheit, mich erklären zu müssen?

Das Telefonschrillen ließ mich beinahe aus dem Sitz springen.

Aufgesetzt fröhlich trällerte ich: „Das ist bestimmt für mich“, und unterdrückte ein gequältes Aufstöhnen. Für wen sollte der Anruf sonst sein, es war das einzige Telefon im Zimmer und stand auf meinem Schreibtisch.

Ich riss den Hörer von der Gabel und keuchte meinen Namen. Auf der anderen Seite der Leitung kicherte Nesrin und legte wieder auf. Mit falschem Lächeln wandte ich mich meiner Besucherin zu und entschuldigte mich mit einem kurzfristigen Termin, den ich sofort wahrnehmen müsse. Bestürzt sah ich, wie sie aufstand und auf mich zukam. Wollte sie mich etwa ohrfeigen? Mir hatte mal jemand erzählt, dass ein erboster Autor seinen Lektor mit einem Kinnhaken niedergestreckt hatte, nachdem dieser seinen Kommissar ein Weichei nannte.

„Sagen Sie es mir!“, schnarrte sie, und ich meinte, ein tödliches Funkeln in ihren Augen wahrzunehmen.

„Was?“, hauchte ich und starrte gebannt auf ihre Fäuste, die eine lilafarbene Handtasche umkrampften.

„Geben Sie mir eine Chance oder nicht?“

Nein, schrie es in mir. Nein und nochmals nein.

„Was wollten Sie denn sagen, bevor das Telefon klingelte?“, bohrte sie weiter.

„Ich äh …“

„Sie haben doch gesagt, dass ich genial bin.“ Ihre Stimme klang schon fast so verzweifelt, wie ich mich fühlte. „Nun sagen Sie es doch endlich!“

Sie stand nur eine Armlänge von mir entfernt. Ihre Hände lösten sich von der Tasche. Ich befürchtete das Schlimmste und trat drei Schritte zurück.

Stotternd presste ich hervor: „Sie schildern eine abenteuerliche Welt, die die Kinder nicht kennen.“ Sie nicht aus den Augen lassend umfasste ich mit einer weit ausholenden Armbewegung alles, was man vor dem Fenster sah. Dabei ignorierte ich den Stau auf der Amsinckstraße, die hupenden Brummis und die genervten Fußgänger, die über die Fahrradfahrer schimpften. „Sehen Sie! Eine abenteuerliche Welt.“

Sie blickte wie ich nach draußen und rümpfte die Nase.

Der Abgasgestank blieb auch mir nicht verborgen. Rasch schloss ich das Fenster und improvisierte blindlings weiter. „Schauen Sie, und schildern Sie mir, was sie sehen!“

Das war ein wenig kopflos von mir. Ich hatte gequasselt ohne nachzudenken. Stressbedingte Blödheit quasi. Es war mir nicht ernst gewesen, und sie sah auch nicht so aus, als ob sie mich ernst nahm. Ich musste sie loswerden, da ich befürchtete, dass Winter gleich käme. Das machte er in letzter Zeit häufiger, bevor er das Haus verließ: noch ein bisschen bei mir herumschnüffeln.

Leider blieb Evelyn völlig unbeeindruckt von meiner Performance und schien die versteckte Botschaft nicht ansatzweise zu verstehen: Geh, bevor es peinlich wird!

Ich schloss die Augen und sprach mit der Welt da draußen. „Ich bin vor allem Kinderbuchlektorin und was Bilderbücher angeht, habe ich ein Händchen und eine Nase für gute Geschichten. Die Welt da draußen, die kann man nicht nur mittels schöner Bilder beschreiben, sondern auch mit Worten. Frau Weber, Evelyn, Sie sind fantasiebegabt, Sie sind kreativ. Sie entwickeln eine Welt, in der wir alle ein Leben führen, das wir leider nicht mehr führen dürfen: eine Welt der Abenteurer. Die wahre Welt ist ein Chaos! Ein chaotisches Chaos! Aber Sie, Sie schwärmen aus in neue Dimensionen.“

Das war schlimm! Wirklich schlimm, was ich von mir gab. Ich schämte mich dafür. Wenn sich das herumspräche, würde ich nie wieder eine Stelle als Lektorin bekommen, man würde der Universitätsleitung nahe legen, dass mir mein Master aberkannt würde.

Mit einem schiefen Lächeln wandte ich mich wieder meinem Besuch zu und zwang mich, vernünftiger zu improvisieren. „Wer von uns hat denn noch Träume? Wer will die Welt erobern? Da gibt es die Jungen, die Feuerwehrmänner oder Ritter werden wollen, die Mädchen sehen sich als Burgfräulein und Prinzessin.“ Spätestens jetzt müsste sie mir vorwerfen, dass ich unter einem mangelnden Realitätssinn litt. Mädchen wollten keine Prinzessinnen mehr werden, sondern hungern und als Klappergestell den Catwalk rauf- und runterstaksen. Und die Jungs wollten schnelles Geld verdienen, indem sie zum Fernsehen gingen oder Fußballer wurden – oder beides. Ich fragte mich, wann sie meine Erklärungen als eine einzige Lüge entlarvte.

Bevor sie soweit kam, berührte ich sie am Ellenbogen in der Absicht, sie aus dem Zimmer zu dirigieren. Ihr Blick wirkte verträumt. Ich hatte sie am Haken.

Plötzlich hielt sie inne und sah mich bedeutsam an. „Nur das mit dem Sex müssen wir dann weglassen“, sagte sie.

Ich versuchte, mich an meine Anfangsworte zu erinnern.

„Kein Sex in Kinderbüchern, das versteht sich von selbst.“

„Natürlich. Kein Sex in … äh, das versteht sich von selbst“, echote ich und sah entsetzt, wie sie ihren kirschroten Mund weit aufriss.

Schwungvoll breitete sie ihre Arme aus, riss mich an sich und herzte mich. „Sie sind ein Schatz!“, jubelte sie. „Ein wirklicher Schatz. Und ich dachte, Sie würden mir sagen, dass meine Geschichte so schlecht ist, dass Sie sie durch den Aktenvernichter gejagt hätten.“ Sie drückte mich ein zweites Mal. „Ich war schon bei so vielen Verlagen gewesen, bei so vielen, und immer hat man mir gesagt, ich wäre untalentiert.“ Dann schluchzte sie laut auf. „Und nun das. Sie sind die Erste, die mir eine Chance gibt. Die erste. Wie wunderbar!“

Ich verstand kein Wort.

Kollege Weber trat ein und sah seine Nichte völlig aufgelöst vor sich hinschluchzen. Er hastete zu ihr und nahm sie in den Arm. Der Blick, den er mir hinter ihrem Rücken zuwarf, war eher verständnisvoll als verärgert. Wie oft hatte er schon hoffnungsvolle Autorinnen (und auch Autoren) bei sich sitzen gehabt, um sie dann doch maßlos zu enttäuschen.

„Ach, Evelyn, ich habe es dir doch gleich gesagt, du solltest vielleicht lieber eine Boutique eröffnen.“

„Onkel Dieter, nein. Das sind Freudentränen.“

Weber starrte mich an. Ich stand hinter ihr und verrenkte mir fast den Hals, so sehr schüttelte ich den Kopf.

Evelyn wand sich aus der Umklammerung ihres Onkels und posaunte triumphierend: „Frau Hansen und ich machen zusammen ein Kinderbuch.“