Читать книгу Как я копал в Белизе. Записки археолога-волонтера - Б. Кош - Страница 9

Пирамиды в джунглях 2015

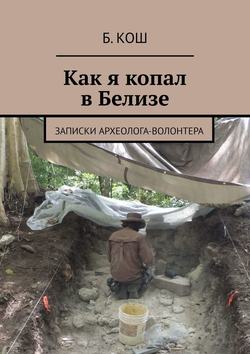

05 Ишноха, раскоп №103

ОглавлениеНа следующий день, после завтрака, в восемь часов утра, Кош, в рабочей одежде, с мастерком и прочими аксессуарами, весь готовый к труду и обороне, вышел на площадку у столовой \76\. С утра, за завтраком, профессор вышел на середину столовой и зачитал разблюдовку – кто где будет копать, в какой бригаде. Потом Кош понял, что она была приготовлена на утренней планерке руководства по материалам вчерашнего «собеседования» за обедом. У них всегда была планерка по утрам, дисциплина у доброго профессора была железная.

Прежде, чем выезжать на экскурсию по следам боевой славы, профессор провел собрание с представлением новичков. Ну, как обычно это делается (ничего из этого не было в Танаисе). Профессор зачитывал фамилию, названный товарищ вставал, и кратко излагал – кто он, откуда, что умеет делать, зачем сюда приехал и все такое. Разумеется, прозопогнозик Кош мало что запомнил в этом калейдоскопе имени лиц – новичков было человек тридцать – но те, кому нужно, видимо, сделали выводы. Молодые лейтенанты – аспиранты профессора – начальники раскопов поделили новые трудовые ресурсы.

76 Пятачок перед входом в столовую, где народ собирался перед выездом на работу. На этих машинах студентов перевозили к раскопам.

77 Пыль от идущего впереди трака застилает вид

Объектов было, кажется, шесть. Кошу достался объект номер 103, возглавляемый аспирантом Хорганом (как выяснилось, канадцем – тут вообще было непропорционально много канадцев). Ну, Хорган так Хорган. Итак, выстроились мы у столовой, и раздался приказ – по машинам! Машины были – старые на вид и побитые тойоты-пикапы. Кое-кто – в основном старперы – залезли в кабины, а остальные – в кузов. Ну, Кошу не привыкать, но и молодые американцы лезли в кузов без вопросов о безопасности, и кто будет отвечать если что. Это удивило. Впрочем, это какой-то другой карасс этих американцев… они разные бывают. Так и поехали.

Трясло, надо сказать прилично. Плюс, дорога была гравийная и изрядно пылила \77\. Но никто не жаловался. Потом Кош заметил, что старперы установили некую очередность и застолбили за собой машины, чтобы сесть в кабину. Кош туда не садился до травмы (о чем позже), а когда стал садиться, то смешно нарушил их негласный распорядок.

78 Поле местного фермера-меннонита

79 Коровы породы брама выстроились в ряд, пропуская наши пикапы, следующие к месту раскопок

Сначала ехали по гравийной дороге вдоль зеленых полей (меннониты вложили, надо понимать, охренительные усилия в то, чтобы эти поля создать), а потом свернули к маячившему на горизонте лесу. Тут уже пошла проселочная дорога через поле, и в одном месте был водопой для коров – они всегда подходили к джипам и пытались бодаться \79\. Коровы были ранее невиданной индийской породы брама – оказалось, что она в тропиках очень популярна. Наконец, въехали в лес и тут пришлось идти вверх под углом практически 45% – Кош думал, что на такое только танки способны, ан нет, старая японская продукция оказалась очень даже годна, да и Ф150 тоже. Даже нагруженные 10—15 человеками. Поэтому на раскоп никогда не посылался миниавтобус. Он бы просто не влез по склону. Мощная штука, эти траки, однако.

Мы вкатились на широкую расчищенную поляну и траки картинно развернулись. Потом уже стало ясно, что драйверы (а это были в основном начальники раскопов) соревновались между собой, кто где первым запаркуется и как. У них был такой ритуал. Народ выгрузился с траков, выволок бидоны с обедом, а также огромные пластиковые бутыли с водой. Их нужно было каждый раз тащить на раскоп. Кош всегда доброволил, ну, чтобы не связываться больше ни с чем.

Впереди, перепрыгивая через толстые корни, легко бежал начальник раскопа 103, Хорган, в джинсовой курке с канадским кленовым листом на спине и мачете. Чисто Индиана Джонс. Все начальники были при мачете. Мачете – это идеальная вещь для джунглей. Если присмотреться, в обычных джунглях не так много больших деревьев, и у них нет веток внизу, у них все вверху, в кронах, в смыкающемся пологе леса. Смотришь вверх, и видишь только зеленую пелену, внизу же пусто, тут практически нет света для листвы. Внизу мало что растет, только длинные тонкие стволики и кусты, почти без листьев, только они создают преграды. И продвигаться можно, только рубя эти стволики мачете. Топор тут слишком груб, а ножницы маловаты. Без мачете тут как без рук.

Но, в том году, по правилам техники безопасности, мачете были разрешены только тем, кто в штате, а не всяким там студентам и волонтерам. Хотя в местных селах с ними возятся пятилетние дети. Местные даже траву косят мачете – когда Кош впервые увидел это на Кубе, было смешно. Так тут жизнь устроена. Аборигенам проще косить траву мачете, чем косой (знают ли они о существовании кос? не припомню там кос). Но, кажется, только мужики – Кош не припомнит местных женщин с мачете. Зато у нас подруга одного из лейтенантов гордо таскалась всюду с мачете. Мачита мачете. Хотя и была всего лишь подругой, а не начальником раскопа. Близость к начальству окупается. В общем, мачете были символом власти и привилегии.

80a 3-Д схема вновь обнаруженных ЛИДАРом археологических объектов в Тикале59

80 Парковка и место обеда на объекте

В облачных лесах в Перу Кошу не припомнит такого леса. Там были кусты. В облачных лесах, оказывается, подлесок более густой, чем в настоящем дождевом лесу. А тут в Белизе почву была проколота частоколом двух-трех-метровых тоненьких, с карандаш толщиной, почти голых прутиков. Позднее Кошу попалась в лапы книжка про экспедицию в «город Обезьян» в Гондурасе, и, судя по тому, что автор там описывал, Кошу достались какие-то облегченные джунгли. Через них можно было с трудом, но продираться и без мачете. А в настоящих джунглях сплошная стена кустов. Отошел на два три метра, и потерялся. В тех джунглях, где побывал Кош, все же было видно на расстоянии не меньше метров пятнадцать.

От поляны оказалось еще прилично надо было идти по расчищенной тропке. Как водится у западников, тропа была помечена желтыми ленточками, и отдельно в сторону красными – для «девочки налево, мальчики направо». Организация у них всегда на высоте. Плохо себе представляю такое у нас. До чего додумались, ленточками обозначать куда идти в туалет в джунглях! Хех. С другой стороны, ленточки, может, и нужны, чтобы люди не заблудились. Все же джунгли… отошел и потерял направление. Однажды с Кошем такое случилось позднее, в парке Копана в Гондурасе, в районе Сепультуры. Там нет больших построек, нет ориентиров. Кош решил срезать кусок парка, и в итоге вышел в совсем, совсем другом месте, чем намеревался. Незаметно для себя сделал круг. Несмотря на наличие столбиков-указателей. Джунгли обманчивы. Потерять направление очень легко, тем более, что неба не видно.

Наконец, мы вышли на другую поляну, где было несколько холмиков, над которыми были растянуты тарполины (брезентоподобная ткань) – это и были раскопы.

Тут было поселение майя. Небольшой город. А может и большой, его только начали описывать – и вот эта поляна когда-то была центральной плазой, а холмики были остатками окружавших ее зданий60. На пути к поляне, кстати, была замечена еще не раскопанная пирамида, а другую пирамиду – они были не такие большие, метров по десять высотой, то что осталось – раскапывала еще одна группа. В настоящих джунглях, пирамиды превращаются в невзрачные холмы, которые иногда и увидеть-то трудно, только, если в них упрешься. И даже если упрешься, неясно, холм это или пирамида. Вот почему ЛИДАР революционизирует археологию – от него и в джунглях не скроешься. По идее, зеленая масса должна отражать лучи. Оказалось, джунгли не сплошные, они «дырявые». Есть масса микроотверстий, идущих от полога до земли. Глазу они не заметны, но эти точки появляются на экране ЛИДАРА, и компьютер восстанавливает по ним общую картину.

До этой поездки у Коша было наивное представление об латино-американской археологии. Типа, бравые археологи долго-долго идут по этим самым джунглям, вслед за проводником-индейцем, и через несколько дней неимоверных трудностей выходят к развалинам неизвестного города, о котором этот проводник слышал в детстве от старейшин. И больше о нем никто не знает. Затерянные города, они, типа, редки.

Кош вынес из всего этого белизского экспириенса – и это верно и для Перу – ту идею, что в этих местах в Америке – древние города – не редкость. Тут, похоже, какой холм ни возьми – везде что-то было, только копни. Почти все тут было урбанизировано, и пропитано различными культурными слоями. Полторы тысячи лет назад тут и джунглей-то наверно не было, все было расчищено, «заасфальтировано» (ну, гравийкой сакбе) и была урбанизированная среда. Каждые 15—20 километров, по оценкам археологов – большой город, а сколько поселков! Как правило, поселки и города стояли на холмах (вот как у нас, не зря мы на горку взбирались!) а в низинах были поля. Одни города забрасывались и неподалеку возникали новые. А старое зарастало джунглями.

В общем, там, куда ни плюнь в белизских джунглях, особенно на возвышенности, будет древний дворец, а вокруг – город. Это, наверно, как в Италии или Греции. И раскопано из этого, ну разве что один процент. Ну, процентов десять разграблено могилокопателями. А остальное так и лежит. И еще потому, что в некоторые места трудно добраться, а не потому, что специально спрятали. И некому этим заниматься. Слишком много тут развалин. Оттого, наверно, и у местных наплевательское отношение к великому наследию. Они любят посещать национальные парки, предписанные начальством, типа Паленке, или Караля, куда можно выбраться всей семьей, с пикником и сувенирами и очень даже ими гордятся. Но, если по соседству какой-то непонятный и мешающий холм – тут же снесут, чтобы государство не застолбило землицу.

Хорошее графическое подтверждение эта идея получила недавно в статьях про результаты обследования гватемальских лесов ЛИДАРом. Всего-то обследовали примерно участок в 50 на 50 км, и нашли почти 60 тысяч построек, о которых ранее и не подозревали \80а\. «На изображениях четко видно, что весь этот регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой сильно недооценивались», – заявил археолог из колледжа города Итака в США Томас Гаррисон, который специализируется на использовании цифровых технологий в археологических исследованиях61.

81 Раскопы, накрытые брезентом от дождя. Когда-то тут был оживленный город, и это была центральная площадь

82 Верхняя часть обрушившегося здания – дворца, выходившего фасадом на главную площадь города

Как-то, проезжая по меннонитскому полю с коровами, перед самыми джунглями, бригадир за рулем, сказал Кошу,

– А вот видишь этот холм посреди поля? – Странно, кстати, этот холм там смотрелся. Но, мало ли, может, это выход породы какой-нибудь?

– Вот это – наверняка храм, но мы его даже не трогаем, слишком много возни будет с оформлением. Да и с хозяевами земли – а она кстати частная! – мы не хотим ссориться. Меннониты – и не только они – не любят, когда у них на землях обнаруживаются памятники, которые потом регистрирует государство. Ни к чему им это. Вот они и сносят басурманские капища бульдозерами. Подальше от греха. Столько уже насносили! Так что тут надо осторожно.

83 Ранняя стадия раскопа 103. Верх левого входа во дворец. В этих пластиковых ведрах, из-под какого-то масла, выносится земля.

84 Археологическое сито и отвалы. Впоследствии они будут использованы для консервации раскопа.

Непростые у них отношения с меннонитами… В Белизе и Перу такое количество памятников, что смешно думать, что государство будет охранять все это. Разве что полностью закрыть все эти районы – а это значительная часть территории. Или если американцы не откопают у них новый Паленке или Чичен-ицу.

Да. Когда-то майя построили города, были изощренные ирригационные системы, подводившие воду к полям, все эти города были соединены дорогами из утрамбованной щебенки, так что можно было передвигаться даже в сезон дождей. Возвели приподнятые поля, окруженные каналами (их хорошо видно на лидарах и при аэросъемке), а потом все бросили и ушли на север. Джунгли поглотили все. Здесь невозможно заниматься земледелием без того, чтобы не тратить колоссальные усилия на расчистку джунглей и предотвращение зарастания полей, на прокладку каналов для отвода воды и орошения, на сооружение «приподнятых» полей в заболоченных местах. Как принято говорить, ученые не могли поверить, что в этих местах, в наше время непригодных для проживания человека, майя занимались земледелием. К тому же почва в джунглях бедная, джунгли не позволяют нарастить толстый плодородный слой, поэтому расчищенные поля надо через несколько лет бросать и двигаться дальше, а это колоссальные усилия. Особенно в те времена. Да в сущности и сейчас мало что изменилось. Чтобы существовать, цивилизация в джунглях требовала развитого общества с организацией массового труда. Вот, рейнфорест в Латинской Америке вырубают под пастбища. Но думаю, если эти пастбища забросить лет на двадцать, рейнфорест тут же нарастет опять. Это не кукуруза. Здесь не нужно насаждать снова. Просто не рубить то, что прет само. Хотя, экологам виднее.

Вся эта блестящая культура майя, единственная с развитой письменностью в Америке, вот так схлопнулась, неизвестно от чего, как СССР. Остались только лесные деревеньки с чумазыми детишками. Как-то Коша спросила одна пытливая кубинская приятельница в Перу, по поводу тех же перуанских моче, которые примерно тем же и кончили (они, похоже, все там, в Латинской Америке кончали одним и тем же – цивилизации саморазрушались без очевидных причин),

– Ну хорошо, а что стало после краха цивилизации? Куда делись индейцы моче?

– Да никуда не делись, – ответил Кош, – так они тут и жили. Они и сейчас тут живут, кто, ты думаешь, все эти люди вокруг? Вот, чтобы тебе было понятно, вот был ведь СССР, и не стало его. Куда делись русские? Так и живут. СССР-а нет, а русские-то есть. Никуда они не делись. Но уже как «региональная держава». Так и у майя были потом Чичен-Ица и Майяпан. Правда, моче были покорены кечуа (инками) незадолго до прихода конкистадоров, и перешли на язык кечуа, так что и языка-то не осталось, но вряд ли все эти индейцы вокруг – кечуа.

Майя ушли из своих классических городов задолго до конкистадоров. Конкистадорам, которые с самого начала высадились на Юкатане, нечего было особенно грабить, тут уже не было таких уж больших городов и концентрации богатства. Они вернулись сюда и «навели порядок» только несколько десятилетий спустя, когда уже разграбили империю ацтеков. Тогда уже дорушили те города, что остались, например, город, бывший на месте нынешней столицы Юкатана, Мериды.

Почему произошло крушение цивилизации майя? Цивилизации, заметим, не империи. У майя не было имперского центра, не было единого центра, после падения которого, все остальное развалилось. Города просто «схлопывались» один за другим, каждый сам по себе. Почему? На этот счет много теорий (три основных) и ничего определенного. Было бы понятно, если бы голод, эпидемия (осталось бы много скелетов или массовые захоронения), разорение варварами (читай – местными племенами, были бы следы разрушений), экологическая катастрофа. Но нет. Ничего такого определенного62. Как с СССР.

Есть теория, что все империи рано или поздно распадаются. А с ними и цивилизации. В этом смысле, показателен контр-пример Китая. Там империи рушились много раз. Но, в отличие от остальных цивилизаций, которые «рассасывались», поглощенные окружающими культурами или завоевателями, китайцы находили силы на новую империю, или растворяли в себе завоевателей. То есть, не распадались. Нынешний Китай существует практически в тех же границах, что и цинская империя. В истории Китая этот вопрос – почему же китайская цивилизация сохранилась, после падения всех этих империй? – кажется, даже не ставится. Регенерация империи и сохранение культурной идентичности кажется очевидным. Разумеется, очередной предводитель очередного восстания, разрушившего старую империю, становится новым императором. Или вождь кочевников, сваливших императора, принимает китайскую культуру. Или проникшийся чужестранными влияниями лидер… Как же еще могло быть? А вот майя и прочие цивилизации учат нас, что могло бы быть совсем иначе.

85 Расчищенная для съемок поверхность левого входа во дворец

86 Один из этапов раскопок

Кош оказался новичком в команде Хоргана, на раскопе номер 103 (а всего их было шесть или восемь \80—84\). Кроме него, новичками были Патрик, Теган и Нэнси. С прошлого сезона там были две молодые студентки, одну из них Хорган назначил старшей. Получилось шесть человек на маленький раскоп \85—89\. Состав непрерывно менялся, потому, что некоторые брали еще занятия по биоархеологии и тогда оставались в лагере. Другие болели. Тропики, и, стало быть, даже с артезианской водой, диарея (часто в лагере оставалось человек десять, маявшихся желудком. Десять – это уже считалось много, два-три человека с поносом это был норм).

87 Пока одни снимают слой почвы внизу, другие (посменно) стоят на краю раскопа, чтобы подхватить ведра с землей и вынести в отвалы

88 Стол со схемой раскопа, здесь чертятся профили

Копать нам предстояло сравнительно большое здание. По словам Хоргана, это был дворец местного царька. Жилое, то есть, здание. Выглядело оно, как водится, как холмик, но правая сторона была уже раскопана за предыдущие сессии. Наша же половина была только начата сверху.

– Ну-с, – сказала юная начальница, – с божьей помощью приступим…

89 Начальство колдует над прохождением стены

Кош поправил резиновые наколенники, купленные за два бакса в доллараме – вот это приобретение спасло, можно сказать, жизнь гиганта археологии! – и вооружился мастерком – модной фирмы Маршалтон, как положено, 18-дюймовым. Его, кстати, было предложено приобретать самому (хотя они бы дали, конечно, но не такой продвинутый), и Кош сразу закупился двумя63 \90\.

Вот только фронт работ был, того, больно узкий для пяти человек. Особенно с кошьими габаритами. На небольшой крыше дворца было не развернуться. Поэтому установили смены, а свободным от копания было предложено выносить и просеивать ведра с землей. Кош сначала попробовал копать с тремя девицами в яме, и ощущение не самое приятное. Сидишь скрючившись, даже ноги не вытянуть. В Танаисе все было проще \91\– там культурный слой был занесен солидным слоем почвы, так что мальчиков использовали как тракторы, копать штыковыми и совковыми лопатами до слоя, а уже туда, в культурный слой, запускали девушек с мастерками, как мы тогда называли ромбовидные лопатки.

90 Ромбовидная лопатка фирмы Маршалтон (фото с Амазона)

91 Общий вид раскопок в Танаисе. Архитекторы производят съемку местности.

В Танаисе Кош орудовал только лопатой и носилками (у нас были, кажется, только носилки, не ведра), и сетки для просеивания отвалов тоже вроде не было. Вот Кош и махал лопатой, ряд за рядом. Сначала проходишь несколько рядов штыковой лопатой, потом выгребаешь это на носилки совковой. И – в отвалы. Так что, артефактов Кош никаких не разгребал. Единственный раз за все время ему попался артефакт – но зато какой! Он потом стал символом Танаиса. Но это получилось случайно. И вот теперь, наконец, он оказался на передовой линии науки!

Ах, да. Девушек в Танаисе еще использовали на промывке и сортировке артефактов в камералке. То есть, это были такие гендеризованные специальности, в отличие от американцев. Ну, и к черчению планов там подпускались только квалифицированные архитекторши (волонтерши, но им приплачивали). Не то здесь! Здесь – ротировали. Даже на сложном рисовании планов с масштабированием. Прикольно, когда миллениалсов, которые двузначные числа в уме складывать не умеют, обучают на ходу картографическому масштабированию. Впрочем, здесь и задачи стояли другие. В Танаисе это была как бы «картошка», даже не стройотряд. Просто обязательная трудовая повинность для студентов филологов. Никто там не был профессионалом в области античной археологии (даже Дэга)64. Никто нас ничему не учил (даже Дэга). Здесь же был костяк профессиональных археологов, студенты были в основном – археологи, и нас обязаны были учить, это был курс на оценку, для кредита. Студенты должны были освоить стандартный пакет археологических навыков, вот их и ротировали.

Тут же (да и в Перу) не было никаких лопат. Были еще кайла. А так, все мастерком. Только хардкор. Ну, и лежало оно вроде как на поверхности. Однако копать тут было нелегко. Миф, что почва в джунглях должна быть рыхлая. Здесь не было земли как таковой. Здание обвалилось внутрь, его затянуло почвой, а потом сквозь нее проросли корни всего на свете, что там росло. То есть почва была перемешана с камнями и корнями. Она и без камней была пронизана корнями, но тут еще и булыжники, часто огромные. Приходилось рубить корни кайлом и пилить пилой. Камни нужно было обкапывать, вынимать и выбрасывать – строго после указаний начальства. Некоторые были размером с подушку и весили килограмм 10—20. Делать это надо было осторожно, чтобы ничего не обвалить и не упустить линию стены. Поэтому каждый приличный камень сначала смотрел Хорган, и давал указание, что с ним делать. Тут не было случайных камней, все камни были из стен здания. Сначала Кошу это казалось в значительной мере магией. Хорган как бы колдовал над камнями, шаманил. Но постепенно, к концу первой недели Кош начал проникаться общей идеей.

Отработанная почва подбиралась совком и сбрасывалась в пластиковое ведро (тара из-под чего-то). Ведра ставились на край и специально обученные люди относили землю в отвалы, находившиеся примерно метрах в 20 от раскопа, по инструкции. (В Перу у нас были еще тачки, но там было по чему их катать, там пустыня… тут их катать было не по чему, везде корни.) Там же стояла сетка для просеивания почвы и отбора пропущенных артефактов. Но просеивали не каждое ведро, разумеется, а каждое пятое. Если начальник раскопа решал, то с определенное квадрата просеивалось каждое второе или вообще все. В итоге, работая в раскопе вчетвером-вшестером, группа углублялась за день примерно на два мастерка – сантиметров 30. Это был явно не Танаис.

Но опять-таки заметим – это был полевой курс, и плюс, все начальники раскопов были аспирантами, то есть, они по ходу дела писали диссертации. В Танаисе, насколько помнится, настоящих археологов была разве что одна дама, держательница открытого листа. Кош никогда не видел ее на раскопе. Великий же Дэга, например, был историком-вьетнамистом, и статей по греческой археологии не писал. Приятель Серега, заведующий камералкой и сортировавший кувшины, был кореистом. Не уверен, писали ли она даже отчеты. Конечно, археология – это не биткойн. Тут многому можно научиться, просто глядя на профессионалов. А тут аспиранты были профессионалами по майяской археологии, и если прямо не учили, то мастер-классы точно устраивали. Сначала Кошу эта медленная работа мастерками показалась странной, но потом он был ужасно благодарен Хоргану и прочим – именно благодаря их примеру он и научился чему-то, в отличие от Танаиса.

В почве попадались отдельные артефакты – осколки керамики и кремней (последние назывались литиками). Очень редко попадались осколки обсидиана. Странноватые темные осколки, очень мелкие. На него Кош бы и внимания не обратил бы, в отличие от керамики. Все артефакты полагалось складывать с специально помеченные пластиковые мешочки, лежавшие на краю раскопа. Раскоп был, разумеется, размечен на квадраты веревками, натянутыми на воткнутые в землю колышки, и одна из основных задач была не завалить нулевую (базовую) точку. Нулевая точка – это было святое. (Было ли это в Танаисе – почему-то совершенно не отложилось в памяти… а должно было бы быть, как без этого.) Надо сказать, что этот пунктик был у Хоргана прямо обсешн65, в отличие от того что Кошу пришлось потом наблюдать в Перу. Не парились перуанские парни по поводу слетания какой-нибудь веревки и утраты нулевого колышка. Но, конечно, и там все это было.

Кош начал постепенно втыкать в идентификацию артефактов. Это то, к чему он за три года в Танаисе практически не прикасался (за исключением поглаживания сосудов в камералке или фотографирования с ними на раскопе). В этом и есть одна из задач полевой практики – увидеть артефакты в их естественном состоянии, научиться различать их в грязи и пыли. Сначала Кош, когда что-то попадалось, обращался в старшей девушке, но та сама не всегда втыкала. Постепенно становилось ясно, что есть люди, втыкающие в артефакты, и не втыкающие. Обычно на раскопе должен быть по крайней мере один «втыкающий боец».

Тогда Кош стал (вежливо) наезжать на Хоргана. В том смысле наезжать, что сам Хорган курс молодого бойца не проводил, а, по мнению Коша, должен был бы. А потому Кош, в отличие от девушек, не считал нужным его щадить. Это для студенток первого курса он – целый аспирант. Почти пиэйчди. А для Коша, мальчишка он еще. Кош, чуть что, бежал к нему, или же, накапливал подозрительные объекты и, когда появлялся Хорган, тут же наезжал на него по части экспертизы. Кстати, между прочим – уплочено же за это. Волонтеров должны были обучать, и относится к ним как к студентам66. Девицы же, похоже, стеснялись колебать мировые струны Хоргана, и клали находки в пакеты по своему девичьему разумению. Но не таков был Кош.

В отличие от того, на что Кош насмотрелся потом в Перу, Хорган был вполне доступен. В смысле, местонахождения. Так-то и в Перу никто тебя не посылал, но, поди, их там найди, их вечно не было на месте, мы были предоставлены сами себе. Хорган же всегда терся рядом с объектом и никогда не отказывал в объяснениях. Просто сам он этого не делал – возможно, просто он такой чувак был. Или такова психология американцев. Хорган вообще потом признался Кошу, что археологом стал случайно, думал к концу колледжа пойти пилотом в армию. О как. Такой, простой парень, почти реднек67. Но что-то у него в башке щелкнуло, переклинило, и он ушел в археологию майя, написал мастерскую диссертацию про площадки для игры в мяч, и теперь вот пишет пиэйчди68.

А так, он был весь из себя ковбой и вообще полный Индиана Джонс в хипповой куртке и ковбойской шляпе. С мачете. Он, конечно, всего лишь культивировал образ ковбоя – он сам-то был вовсе не из прерий, а из-под Торонто. Торонто – это заповедник реднеков, а не ковбоев. Однако же, дело свое он знал, и, когда нужно было показать пример, копал как двужильный. Девушки натурально смотрели на него с обожанием (но у него была герлфрендша, тоже аспирантка, начальница другого раскопа).

Девушки же рыли, как землеройки. Не ожидал Кош этого от молодых американок. Ну, ладно, мощная и опытная Теган, это был просто танк, она ворочала камни играючи, поигрывая мускулами в своей майке русского алкоголика или кубинского мачо. Но остальные-то создания? О да, они, конечно, были феминистки, и двадцатикилограммовые камни они пытались поднимать выше плеча и выкидывать на бортик самостоятельно, не клича на помощь мужика (как это сделала бы, ИМХО, любая русская девушка – тем более, что мужики были в ассортименте).

Выносливость у них была колоссальная. Работа в джунглях – это не конфетка. Только одно тут было хорошо – тут никогда не было прямого солнца, кроны больших деревьев закрывали небо пологом. Все остальное было плохо. Тень не спасала от жары и влажности. При малейшем усилии пот лился рекой. Плюс комары. Комары предполагались, и Кош обзавёлся батареей спреев. При влажности и поте, одной обработки хватало разве что часа на два, потом снова приходилось опрыскиваться69. Девушки-то, как правило, вообще работали в легкомысленных шортиках и маечках (ну, разумеется, те, кто помоложе, не Нэнси, Марша и Катя). Это было, как понял потом Кош, мудро – стирки-то было гораздо меньше! Таких шортиков, в отличие от брюк, можно уложить в багаж сколько хочешь, и менять каждый день, пока не высохнут постиранные. Но зато что у них было с коленями и вообще с кожей! Впрочем, нарастет, дело молодое.

Влажность и жара были хуже. После пробежки пары раз с двумя ведрами до отвала по корням, начиналась одышка. Казалось, что ты все время в воде. При этом хотелось пить. Этого ощущения, кстати, нет, когда просто прогуливаешься по джунглям по памятнику. Джунгли прогулочным шагом без напряжения очень даже неплохи. Однако Коша не обманешь. С тех пор он не полюбил джунгли. Что там намазано в них медом, чтобы платить бабки за то, чтобы по ним просто прогуляться (не по делу)? Вот, чем хороша работа в пустыне, как в Перу – там, конечно, пыль и песок, но вот там нет этой жуткой влажности. И комаров там нет. Плюс, в Перу зимой (в июле), солнца почти не бывает, небо затянуто хмарой, ветер, температура примерно 20—25, почва рыхлая, просто рай для археолога. В Танаисе, как правило, палило солнце, и почва была тяжелая, слежавшаяся. Комаров, правда, днем не было. Танаис можно поместить посередине по комфорту между Перу и Белизом.

Зато, кроме комаров, на нас никто больше не нападал. Кош прочел тут книжку одного товарища, как он ездил в экспедицию в Белый город, к Храму обезьяньего бога в Гондурасе70. Вот где жуть была. Хотя, в принципе, этот тоже район рейнфореста, там джунгли были не как в Белизе, судя по снимкам, там были непролазные кусты. Там все заразились какими-то паразитам едящими плоть (лейшманиоз), не говоря уже про еще какие-то тропические болезни. Такого ужаса у нас все же не было. Еще там были змеи. Нас предупреждали о змеях, но за две недели в джунглях Кош видел только одну, она уползла на дерево, мы ее все фотографировали71. Кош помнит подмосковных ужей, но никогда не думал, что змеи так ловко лазают по деревьям.

Это как с енотами. Пока Кош не перебрался на новое место жительства, он, например, не думал, что еноты – древолазающие существа. А они таки да, и еще какие. Вот и змеи так же – удивили своими способностями карабканья по стволам. Теперь понятно, почему в раю змея была на дереве. А еще были скорпиончики, и была инструкция перед укладкой в постель, проверять простыни на предмет наличия. По будке изнутри вечером ползали разнообразные существа непонятных названий, Кош даже не обращал на них внимания, но скорпионов ни разу не видел. В джунглях, в раскопе они изредка были, да, но они не так чтобы опасны. Не плотоядящая болезнь. Рубили их кельмами. В целом, живым существ (кроме муравьев, скорпиончиков и москитов72) на уровне «пола» джунглей было на удивление мало – это не удивительно, так как по Википедии, вся жизнь в джунглях – а там находятся самые богатые биоценозы планеты – протекает высоко вверху, в пологе леса, и ее-то мы, естественно, не наблюдали. Кроме спускавшихся к нам обезьян и туканов.

Да, в окружающей фауне было всего два элемента. Обезьяны-ревуны и туканы. Но уж эти были в ассортименте. Они водились на уровне подлеска. Судя по всему, они были недовольны тем, что мы вторглись в их хабитат и поэтому постоянно крутились по периметру. Туканы все восемь часов недовольно ухали. А обезьяны время от времени проносились сверху и бросали палки и устраивали концерты, дрались между собой, но не так постоянно, как туканы. Опять же, для туристов их подают как особый цимес – «джунгли с туканами и ревунами». Один раз – это и в самом деле экзотика, но скоро привыкаешь. И не знаешь, куда от них деться.

Проведя несколько раундов в узком раскопе с девушками, Кош начал отлынивать от собственно копки, начав специализироваться на относе ведер (их приходилось носить непрерывно туда-сюда, отвал был в 20 метрах от раскопа через холм, та еще работа, но не надо было сидеть скрючившись), и рубке особо толстых корней. Некоторые приходилось пилить пилой \95\. Но зато не скрючившись. Девушек кстати, теснота не смущала, они не жаловались. Но они помельче все же, им не нужно так скукоживаться, да и суставы помоложе.

Нам были приданы несколько местных индейцев, их использовали на тяжелых работах, когда требовалось что-то выходящее за рамки по технике безопасности для студентов, например, дерево повалить или навес построить. Иногда их запускали в раскоп разобрать камни. У них, кажется, были даже лопаты. На нашем раскопе 103, впрочем, они никогда не работали, только однажды дерево помогали снести, и иногда помогали ставить тарполин (тарполин ставили на ночь от дождей, и первым делом снимали утром). Делали они это очень ловко, посрамляя опытных начальников раскопов.

Еще одной активностью, которую Кош монополизировал, было просеивание. В Танаисе мы просто относили землю в отвал и потом ее сбрасывали по склону (по крайней мере, те, кто орудовал лопатами, но не припомню просеивающей сетки). Здесь стояло просеивающее устройство. Ведро высыпалось на сетку, и та раскачивалась, пока все не просеивалось. Тут отбирались артефакты, а камни выбрасывались в кучу камней рядом. Похоже, просеивание получалось у Коша неплохо (впрочем, об этом судить начальству). Кош натренировал глаз выхватывать предположительные артефакты, и потом подходил с ними к Хоргану, и требовал идентификации. Вот таким образом и научился чему-то, а то бы только пилил корни и бросал камни, как Патрик. Впрочем, Патрика тоже иногда запускали в раскоп. У американцев дело поставлено конкретно, ротация, и все такое. Засиживаться подолгу на одном месте никому не дадут. Кстати, и Хорган никогда не брезговал отнести ведро, если оказывался рядом в нужный момент. Он тоже был как заводной. А может и курил что. Хотя вряд ли. Утаить это в лагере невозможно. Профессор бы наказал – ему не нужны потенциальные терки с полицией.

Работа начиналась в примерно в 9 утра (час занимал заезд и переноска орудий и воды), работали по 2 часа с 15 минутными официальными перерывами (но, конечно, каждый всегда мог устроить себе перерыв, если было нужно, никаких вопросов по этому поводу не было), в 10—30 садились в кружок вокруг бидона с водой и закусывали, кому что удалось урвать на завтраке, и трепались. Теган была тут звездой, с ее энергией и юмором. Без нее потом на раскопе было скучно. Слутц был с одной из дальних групп, с ним пересекались только на обеде. Что дальние группы. Даже группа, работавшая в метрах в 100 от нас, на здании на другой стороне бывшей плазы, и то с нами не соединялась, а мы с ней. Не хотелось никуда ходить. Даже к группе, работавшей в сотне метров, на другом углу поглощенной джунглями плазы, Кош сходил за все две недели, раза два. Теперь я думаю, это было неправильно. Но не то, чтобы работа была тяжелой, но жара, влажность и комары сильно утомляли. Просто высасывали энергию. Плюс надрывные крики туканов. Как у них глотки не уставали? Девушки очень сочувствовали потревоженным туканам, так что и подумать было нельзя зашвырнуть в них чем-то потяжелее.

А в 12 был обед. Народ тяжело тянулся назад, на большую поляну к пикапам, и там уже был приготовлен к раздаче холодный обед, приготовленный менонитами заранее. Конечно, не такой, какой доставался тем, кто оставался в лагере (либо на сортировку, либо на занятия по археобиологии, либо потому что был болен). Народ разбивался на группы. Молодежь собиралась своими тусовками в кузовах пикапов, усевшись на бортики – потому и в кузовах, а где еще сидеть? А старперы обычно под главным брезентом на пластиковых ведрах, отмахиваясь от комаров, но поближе к источнику благ. Хотя, например, Кош почти и не ел – в джунглях было слишком жарко, хотелось только пить.

Один раз Коша отрядили на помощь «другому отряду», к самому дальнему раскопу, где работали над местной пирамидой. Это, конечно, только название – работали на пирамиде. В этот сезон стояла задача только расчистки подхода к ней. И заодно, расчистили угол, где был подкоп грабителей. Заодно нам сделали экскурсию по этим раскопам – они были примерно в 300 метрах от нашего, на той стороне центральной площадки (это все был один город, затянутый джунглями, в котором мы расчистили всего несколько пятачков. Это был, в общем, малозначительный город – а сколько еще есть не раскопанных значительных и известных? Даже те, что хорошо разрекламированы – те же Копан, Паленке и Тикаль – ведь там всего-навсего раскопан центр и реконструирована пара пирамид, а десятки квадратных километров застроек даже не тронуты. И никто ничего копать не будет – тут же не Италия или Греция. Вот, сейчас хотя бы научились с помощью ЛИДАРа делать трехмерный план города, то есть, не надо все копать, можно выбрать самое интересное.) В одном Тикале обнаружили порядка 30 тысяч ненанесенных на карту объектов – неужели кто-то когда-то будет это раскапывать? Хорошо, если пирамиды только копнут.

На новом месте Кош копал с другим пришельцем – профессором Джимом. Сначала мы расчистили площадку перед главным входом в храм – для этого нас туда и перебросили – а потом нам дали копать край платформы. Вот тут было гораздо легче – нас было всего двое, мы взяли каждый свой участок траншеи, и не надо было скрючиваться среди девиц, копать было одно удовольствие.

Пирамида была давно вскрыта грабителями, в углу была проломлена (и потом небрежно засыпана) огромная дыра (по мнению археологов, это работа гватемальских грабителей могил). Собственно, мы пока не докопались до камеры, и не знали размера ущерба, и в этом году пирамиду и не думали вскрывать. Но нами был подкопан один из углов, и найдена похоронная камера с трупом. О! Сколько было шуму. Прибежал народ с других раскопов. Фотографировать разрешили только для личных архивов, без права постинга во всякие социальные сети. Совсем не то, что было потом в Перу, где у нас валялось три черепа на раскопе, и отношение к ним (у местных археологов) было самое наплевательское73.

За все две недели сам «старый добрый профессор Том» посетил раскоп только дважды, оба раза вместе с женой, тоже археологиней (и, кажется, его бывшей студенткой). Строгие начальники раскопов тут же становились навытяжку, в позу чего изволите. Потом они, правда, между собой иронизировали по этому поводу, и перетирали, что сказало вельможное начальство. Но – уже за спиной профессора. Дисциплинка и иерархия у них тут почище, чем в совке. Наш Хорган был похвален за проявление интуиции в том, как идет стена и какая у здания структура. Он «угадал архитектуру» и не снес (как это бывает, увы, и это очень легко) важный кусок передней стены здания, за что и был похвален принародно. Сиял, как надлежащий самовар.

Напоследок, в конце рабочего дня, раскопы на ночь затягивались тарполином (и это была первая акция утром – снять тарполин и отгрести пыль от краев раскопа… хотя какая в джунглях пыль? Так, для вида, как полагается.) Это на случай ночного дождя (тарполины натягивали и днем, если дождь проходил над нами). Собирались пустые бидоны из-под воды. Наконец, в четыре часа мы собирались на главной поляне, грязные и усталые. Рассаживались по пикапам и двигались в обратный путь. Кош думал только о том, как бы не пропустить сторран (store-run, «рывок в магазин»). Таким странным американским выражением обозначалась ежедневная поездка в магазин, которую осуществлял Артур – колоритный персонаж лет 65—70, с благообразной белой бородой как у деда мороза. Был он внуком евреев выходцев из Одессы, и ветераном вьетнамской войны, где якобы служил в спецназе. Там он пережил, как теперь водится, ПТСД, и у него начались психологические проблемы (раньше-то никаких ПТСД не было, а вот проблемы у ветеранов реально были). В итоге, для терапии ему было предписано заняться чем-то вроде волонтерства, и вот так он прибился к Блю-Крику и ездил уже больше 10 сезонов. Он в основном состоял при камералке и был специалистом по обработке артефактов.

В полпятого мы приезжали в лагерь, а в пять – сторран! Кош даже не мылся, просто стаскивал с себя грязные штаны рубашку и ботинки, переодевался в баскетбольные трусы, футболку, и выходил на пятачок, где уже курил около минибаса Артур. Он был из того, поколения, в котором мужчины еще «смолили». Без пяти пять он начинал ходить около столовой и кричать – сторран! Сторран! Последняя возможность! Постепенно подтягивались клиенты. Собрался и тут костяк, среди которого был, например, наш вьюнош Камерон (а вот Слутц ездил не всегда). Камерон ездил со своими многочисленными… нет, не приятельницами, а скорее опекуншами (они все были лет на пять его старше) – есть мороженое. Кош с первого и до последнего дня ездил каждый день. В сущности, особых потребностей в магазине у него не было. Просто деревенский магазин был как бы почти единственной отдушиной цивилизации. Мы же были в поле, тут практически некуда было пойти после работы. Это напомнило времена юности, картошку в Бортниково74 – там тоже поход в сельпо был главным развлечением. И мы отправлялись в путь.

Магазин был «неподалеку», километрах в пяти-десяти от лагеря. Доезжали мы минут за пять, наверно. Почти каждый день на выезде из лагеря мы встречали на шоссе бодро бегущую белую спортсменку. Ясно было что она из лагеря, но только потом Кош ее узнал – это же была наша квебечка Сара! Не распознал ее Кош в спорт-одежде. То есть, она, после работы, еще умудрялась и бегать от инфаркта. Ну, они двужильные… сам Кош только на подъезде к магазину отмокал от работы и переставали ныть колени и суставы.

96 Магазинчик неподалеку от лагеря Блю-Крик

97 Супермаркет Буэна-Виста, где мы в основном закупались товарами

Лагерь стоял на холме среди полей, и купить, например, мыло, там было просто негде. На сайте было написано, что многое можно купить вот в этом сельпо, которое как бы неподалеку. Ну, там километров пять. Ничего другого рядом не было (был, был еще один магазинчик поближе, километрах в двух, но это был вообще конвиниенс стор). А этот был очень даже приличный магазин, небольшой, но полной выкладки универсам, под названием «Буэна Виста» \96—97\ (и в самом деле, располагался он на холме). Там было практически все, что нужно белому (и не белому!) человеку. От еды до хозтоваров и электроники. Можно было купить все, от бельевых прищепок до кока колы. Спиртного, вот этого не было, так как управляла им семья менонитов – одеты они были примерно так как одевались советские люди в 60-е. Но при этом принимали кредитки по терминалу. Чуткое руководство обеспечило вверенное население возможностью шоппиться в сельпо ежедневно, благодаря старому спецназовцу Артуру.

Кош сразу купил там мобильник за 50 баксов, для экстренной связи в Белизе и Гватемала (ни разу не воспользовался, но он очень пригодился потом в Перу). Оформить его и активизировать было не так просто, как купить. Бюрократии тут было не меньше, чем раньше в совке. Тут помог Артур, с которым Кош поднялся на второй этаж в офис телефонной компании. Он знал нужного человека. Там сидел ражий немец в западной офисной одежде – не ожидаешь такое увидеть в центре джунглей, можно сказать. Он-то и был представителем телекома, и он-то после серии длительных звонков и активизировал Кошу мобильник. Артур, натурально, знал тут всех. И его знали. Цены на связь тут были такие же бросовые как в Москве, десятки баксов хватало на месяц неэкономной связи.

Кош закупался в магазине в основном лимонадом (Фантой и Др. Пеппером, тут не было своей инка-колы, как в Перу, или ту-колы, как на Кубе) для работы в поле. В среднем уходила двухлитровая бутыль в день. А также мороженым, которое съедалось тут же у выхода на скамеечке (вместе с трудновоспитуемым Камероном и его воспитательницами), под доской объявлений местной менонитской общины. Там же публиковались объявления о продаже недвижимости – недорого! Однажды, кажется в пятницу, мы приехали к универсаму, и он был забит толпами ладиносов75, скупающих все подряд. Никогда Кош не видел тут столько покупателей!

– А, так это работяги, – откликнулся Артур на его недоуменный взгляд, – у них получка сегодня. Видишь, автобус стоит?

И правда, на парковке виднелся огромный автобус, типа Икаруса. Работяги быстро загружались обратно с добычей. А и правда, машин-то у них скорее всего нет, где им закупаться оптом в поселках? Видимо, по случаю получки у работяг, у магазина дежурила патрульная машина, и на лавочке у выхода, там, где обычно Камерон со своими воспитательницами поглощал мороженое, сидели трое индейцев в военной форме и с автоматами. Солдаты были настроены дружелюбно.

Другая половина здания была магазином сельскохозяйственного инвентаря. Такой настоящий, классический «хардвер стор». Помимо топоров и пил, там были и мачете и кожаные ножны к ним, примерно по 30 баксов. Кош не удержался и купил себе такие. А наш вьюнош Камерон купил себе как раз самое мачете (ножны ему были не по карману). Самое забавное, ему (18-летнему юноше) потом дали особое разрешение его носить (кто у него папа?)! Теперь вечерами он сидел в кают-компании в главном здании, занимаясь полировкой мачете и сотворения дешевых картонных ножен для него, окруженный компанией двух-трех юных (но старше его года на три-четыре) студенток с обожанием на него смотревших. В общем, респект.

Кош тоже подумывал о покупке мачете, они стоили долларов 10, но, учитывая предстоящее путешествие по Гватемале и потом назад через Штаты, как-то не улыбалось таскать с собой такую штуку в багаже через все границы и рентгены. Как потом выяснилось, мачете можно свободно выписать по Амазону, это считается сельскохозяйственным инвентарем. И стоит примерно столько же. Их нет в городских хардверсторах, но, если выехать в сельскую местность, можно и там купить в магазине.

Наконец, затоварившись всем необходимым, мы выдвигались назад в лагерь. Тут Кош немедленно осуществлял две вещи – душ и постирка рабочей формы, которая тут же вывешивалась на веревки рядом с будкой. Благодаря спецткани, все это утром было уже высохшим, даже если ночью прокатывался ливень. И вот теперь – а было примерно полшестого, еще светло, а ужин в районе 7 – можно было, наконец, оттянуться по жизни!

98 Меннонитское кафе и ресторан напротив лагеря. Тут был круглосуточный вай-фай.

Оттягивание производилось в местном кафе-ресторане. Да, был тут и такой, принадлежал, естественно, менонитам, и находился как раз через дорогу от лагеря \98\. Менониты приезжали к нему на машинах, никакого значительного жилого сектора рядом не было. (И значит, задним умом понял Кош, это был ресторан для белых, так как у индейцев просто не было машин до него вот так доехать поужинать. Кош видел только белых посетителей европейского вида. За кассой была девчушка в менонитской женской униформе – типа, советского вида длинном штапельном платье-халате 50-х годов – ей помогали две молодые индеанки.) Еда была недорогой. У них тоже было отличное мороженое! А самое главное – у них был интернет. Ведь интернета-то в лагере как раз и не было! То есть общего интернета, вай-фая. Зато он был в кафе менонитов. По идее, нужно было платить доллар за день и тебе давали пароль. Но, как вскоре мы выяснили, пароль никогда не менялся, а самое главное – интернет никогда менонитами не выключался. Сам ресторан закрывался часов в семь вечера – вот в чем была засада. Вечером там не посидишь. В чем был смысл такого, как говорится, арранджмента, неясно, но нам всем, янки, это было на руку. Впрочем, и менониты в убытке не были, мы постоянно что-то заказывали.

59

РИА Новости https://ria.ru/science/20180202/1513829819.html

60

Тогда это было неясно, но через год произвели новую разведку и выяснили, что город был большой -от 25 тысяч человек до 50. То есть, размером примерно с поселение Блю-Крик. Назвали его Ишноха (Xnoja), вот тут есть описание и карта местности:

https://popular-archaeology.com/article/archaeologists-offer-special-deal-to-dig-at-ancient-maya-site/

61

РИА Новости https://ria.ru/science/20180202/1513829819.html

62

Например, про какие-то города сначала писали, что они были разрушены, так как есть следы пожаров. Но потом вроде выяснилось, что пожары были уже после оставления города. И так далее. Иногда можно видеть следы церемонии «закрытия города», как в том самом «городе Обезьяннего бога» – жители перед уходом сволакивали в одно место наиболее ценные произведения культа.

63

Удалось обнаружить правильное русское название – ромбовидная лопатка. Как пишут, «самым распространенным археологическим инструментом является ромбовидная лопатка, ее прямые края и верхняя часть имеют неисчислимые варианты использования: можно снимать почву с хрупкой находки; краями можно расчищать объекты в песчаной почве до четкой поверхности. В качестве инструмента стратиграфического фиксирования ею можно обозначить едва видимую линию пласта или чуть видимую его особенность. Ею также можно пользоваться для расчистки столбов и других мелких работ. Такой лопаткой так часто пользуются, что на небольших памятниках раскопщики редко выпускают ее из рук.» http://arheologija.ru/rabochiy-instrument/

64

Кош пишет о московском отряде. Была, конечно, надзирающая археологиня с открытым листом, но Кош ее даже припомнить не может. Был отряд ростовского то ли педа, то ли истфака, возглавляемый профессиональной дамой из РГУ. Примерно, как было во второй поездке в Перу. Но мы с ними не общались. И был еще иностранец – гэдээровский археолог, по фамилии, кажется, Бурмейстер. Вот он был профессионал.

65

То есть, он был этим одержим, на грани патологии и перфекционизма.

66

А что волонтеры? Тому же Патрику, тоже новичку-аспиранту, тоже ничего не объясняли

67

То есть, простой мужик, «быдло».

68

Диссертацию.

69

А были люди типа того же Патрика, видимо фанаты натурализма, они не опрыскивались, и все были в волдырях и пятнах, смотреть было страшно. Но они не жаловались

70

Дуглас Престон, Потерянный город Обезьяньего бога, https://www.litres.ru/duglas-preston/poteryannyy-gorod-obezyanego-boga/?lfrom=11412595

71

Престон, в сумме, провел в джунглях не больше времени, чем Кош на раскопках, но он там еще и спал ночью.

72

В Америке люди никогда не употребляют слово gnats, только москиты. Если сказать «нэтс», они долго думают, кого ты имеешь в виду. Они знают это слово, просто не употребляют, и не ожидают от иностранца. Википедия утверждает, что разница между москитами и комарами в том, что комары выводятся только там, где есть зеркало воды, хотя бы немного (ну, например, как в московских теплых подвалах). А вот москиты могут выводиться и без зеркала, они могут выводиться в почве. На севере Америки есть еще «черные мухи» – black flies – которые, по сути, мошка. И наконец, есть еще один зверь, который был Кошу, как восточно-европейцу, незнаком – песчаные мухи, sand flies. Это – особо мелкие москиты, обитающие в основном в тропиках, и в основном недалеко от берега моря. Они есть везде на курортах, и, в отличие от москитов, избавиться от них почти невозможно. Окуривание вроде мало помогает. Но они вылетают практически только в районе сумерек – то есть, примерно с 5 до 8 вечера в тропиках. Поэтому отдыхающие их часто и не замечают – как раз в это время они ужинают и развлекаются далеко от пляжей, а после заката этих гадин уже нет. Обычные спреи не очень-то против них помогают. Народная мудрость на интернете говорит, что лучшее средство – мазаться жирным кремом. Они такие маленькие, что тонут в креме. Журналист, который копал в Гондурасе, утверждает, что там в джунглях были эти «мухи» и именно они переносили лейшманиоз. Но, так как мы сваливали из джунглей всегда раньше четырех, то проверить, были ли они в Белизе, случая не представилось. В районе лагеря, обдуваемого ветрами, не было ни москитов, ни песчаных мух. Поди ж ты. Купаться нам там было негде.

73

Надо признать, что там, в Перу вообще всего интересного больше, больше артефактов. Побогаче.

74

Вероятно, вот это Бортниково (Википедия): Бортниково – село в Ступинском районе Московской области в составе городского поселения Малино (до 2006 года – входило в Дубневский сельский округ). На 2016 год в Бортниково 3 улицы и 1 садоводческое товарищество. Село связано автобусным сообщением с городами Малино, Михнево и соседними населёнными пунктами.

75

Википедия: The Ladino people are a mix of mestizo or hispanicized peoples in Latin America, principally in Central America. The demonym Ladino is a Spanish word that derives from Latino. Ladino is an exonym invented [by whom?] of the colonial era to refer to those Spanish-speakers who were not colonial elites of Peninsulares, Criollos, or indigenous peoples.