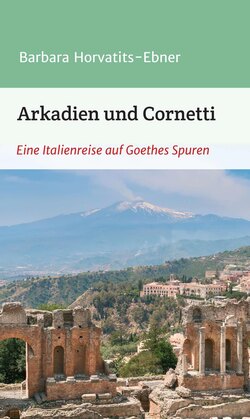

Читать книгу Arkadien und Cornetti - Barbara Horvatits-Ebner - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеEtappe 1 – Von Sterzing nach Verona

Sterzing

„Was ein wunderliches Wesen der Mensch ist, daß er dasjenige, was er mit Sicherheit und Bequemlichkeit in guter Gesellschaft genießen könnte, sich oft unbequem und gefährlich macht, bloß aus der Grille, die Welt und ihren Inhalt sich auf seine besondere Weise zuzueignen.“

„Sterzing – Vipiteno“ erklingt es aus dem Lautsprecher des Zuges. Meine erste Station ist dieses nette kleine Städtchen, das bekanntermaßen das nördlichste Italiens ist. Gespannt spaziere ich erst mal in die Altstadt und finde mich in der Neustadt, der Città Nuova wieder. Ein schönes Häuschen mit prächtig verziertem Erker folgt dem anderen. Am Ende der Straße wartet der Zwölferturm, das Wahrzeichen Sterzings. Ich passiere das Rathaus, in das ich einen kurzen Blick werfe. Hier befinden sich im Hof zwei interessante Steine, nämlich eine Kopie des Mithrassteins, der dem gleichnamigen persischen Sonnengott gewidmet ist, wie auch ein römischer Meilenstein aus dem Jahre 200 n. Chr.

Da ich bereits sehr erschöpft bin und keine Lust mehr habe, auf den Beinen zu bleiben, nehme ich auf einer Bank in der Heiligen-Geist-Kirche Platz. Dort bewundere ich die alten Fresken, die sich an Wand und Decke befinden. Ich sitze lange in der Kirche, bin aber bis auf eine kurze Unterbrechung stets allein. Obwohl mir die Ruhe gut tut und ich das Sitzen wirklich nötig habe, komme ich mir etwas schäbig vor. Schließlich bin ich überzeugte Atheistin, respektiere zwar den Glauben anderer Menschen, kann aber selbst so gar nichts damit anfangen. Ich sehe mir gerne Kirchen an, weil mich die Architektur und die Kunst dieser sehr interessiert, bete jedoch niemals, weil es für mich „da oben“ einfach nichts gibt. Nun benutze ich aber das Gotteshaus der Katholiken in Sterzing als Raststätte und obwohl ich den Gedanken verwerfe, mich in irgendeiner Weise schlecht fühlen zu müssen, mache ich mich bald wieder auf den Weg. Ich erhalte von meinem Vermieter nämlich die Nachricht, dass ich mein Zimmer schon früher beziehen kann. Was für ein Glück!

Ich setze also meinen Spaziergang durch die Altstadt fort, mit dem Wissen, dass ich meine Füße bald hochlagern werde können. Da Goethe sich nur etwa zwei Stunden in Sterzing aufhielt und der Stadt im Buch nur einen einzigen Satz gewidmet hat, der außerdem nicht äußerst erfreulich war, nämlich: „Als ich um neun Uhr nach Sterzing gelangte, gab man mir zu verstehen, daß man mich gleich wieder wegwünsche“, gehe ich davon aus, dass hier niemand etwas auf seinen Besuch gibt. Da habe ich mich aber getäuscht. An der in grellem gelb bemalten Mauer eines Gasthofs angebracht finde ich eine Tafel, die von seinem kurzen Aufenthalt berichtet. Wieder muss ich schmunzeln und blicke zuversichtlich auf die kommenden acht Wochen – Goethe scheint omnipräsent zu sein.

Gerade als ich dabei bin, den schnellsten Weg zur Pension zu googlen, spricht mich ein alter Herr an. Er geht mit Stock, hat ein zerfurchtes Gesicht und einen Hut auf. Damit sieht er aus wie ein Senner frisch von der Alm. Ich wäre ihm aufgrund meines großen lila Rucksacks aufgefallen, meint er, und fragt mich in schwer verständlichem Südtiroler Dialekt, ob ich auf der Durchreise wäre. Seine Einladung zum Kaffee will ich nicht ausschlagen. Wenn alte Leute so offen nach Gesellschaft fragen, hat das meist einen Grund. Als er mir erzählt, dass seine Frau pflegebedürftig im Bett liegt und die Kinder weit weg wohnen, bestätigt sich meine Vermutung. Er sucht ein wenig Ansprache. Wenngleich er etwas verwirrt wirkt und ich ihn trotz ausgeprägter Dialektkenntnisse nur schwer verstehe, so ist es doch eine herzliche Begegnung gleich zu Beginn meiner Reise.

Danach begebe ich mich dann aber wirklich zu meinen Gastgebern und beziehe mein Zimmer, das noch original aus den Sechzigerjahren stammt. Es ist jedoch sauber, somit ist mir der wenig reizvolle Retrolook, wie ich ihn aus Urgroßmutters Schlafzimmer kenne, egal. Ich falle todmüde ins Bett und schlafe traumlos etwa zwei Stunden.

Als ich wieder erwache, treibt es mich aber schon wieder hinaus. Die Burg, die ich von meinem Fenster aus erblicke, sieht, wie ich finde, recht spannend aus. Also marschiere ich los, komme an der Kirche Unsere liebe Frau im Moos vorbei, werfe einen Blick in dieses seltsam klingende Gotteshaus und spaziere weiter. Bald schon bemerke ich, dass die Burg Reifenstein, auf die mein Weg mich führen soll, doch weiter entfernt liegt, als es zunächst erschien. Entfernungen abzuschätzen war noch nie meine Stärke, doch ich lasse mich von meinem Vorhaben nicht abbringen. Ich setze einen Fuß vor den anderen und erreiche schließlich nach etwa einer Stunde die Burg. Leider ist sie versperrt und um diese Jahreszeit für Besucher noch nicht zugänglich, was nun doch ein wenig frustriert.

Die Holzbank neben dem Eingang kommt für meine müden Beine aber wie gerufen, also nehme ich Platz und lasse meinen Blick schweifen. Die Aussicht von dort auf Sterzing und das Eisacktal ist fantastisch. Meine Gedanken fokussieren sich gänzlich auf die Natur und das Wetter. Man merkt, dass es bald Frühling wird. Die Krokusse, die auf der Wiese blühen, sind ein untrügliches Zeichen für den Jahreszeitenwechsel. Obwohl auf den Bergspitzen rundherum noch Schnee liegt, regnet es in Sterzing bloß. Die Sonne versucht sich durch die dunkle Decke zu kämpfen, aber die Wolken treiben ein perfides Spiel mit ihr. Gerade die dickste und schwärzeste schiebt sich vor sie und plötzlich tut mir die Sonne, die sich ja nicht bewegen kann, leid. Ich horche noch ein wenig den zwitschernden Vögeln zu, schicke eine „Es geht mir gut, bin gut angekommen“-Nachricht an meine Familie und starte den langen Weg zurück.

Bereits sehr erschöpft und unter großen Hüftschmerzen erreiche ich den Supermarkt. Weil mir klar ist, dass ich heute keinen Schritt zusätzlich mehr gehen möchte, kaufe ich mir eine Jause zum Selbermachen fürs Zimmer, anstatt mich in einem Gasthaus verköstigen zu lassen. Dort wartet dann nur mehr die Dusche auf mich. Ich setze mich noch ein wenig an das alte Tischchen, übertrage die Fotos von der Kamera auf den Laptop, verschlinge mein Weckerl mit Käse und frage mich, ob Goethe wohl jemals so müde war wie ich in diesem Moment. Die fast dreißigtausend gemachten Schritte, die mein Handy anzeigt – also etwa achtzehn Kilometer – zwingen mich bereits um halb zehn Uhr ins Bett. So früh gehe ich sonst nur schlafen, wenn ich krank bin. Einer meiner letzten Gedanken vor dem Einschlafen ist, dass ich mir meine Kräfte besser einteilen sollte, wenn ich die Reise nicht schon nach einer Woche wegen eines akuten Erschöpfungssyndroms abbrechen will.

Brixen

Wieder in vollem Besitz meiner Kräfte erwache ich und mache mich bereits gegen acht Uhr auf den Weg nach Brixen. Kurz vorm Bahnhof treffe ich den alten Mann von gestern wieder, doch diesmal schlage ich die Einladung zum Kaffee aus – ich will unbedingt weiter. Am Bahnhof kämpfe ich noch mit dem Automaten, der mir partout kein Zugticket nach Brixen ausgeben will. So setze ich mich eben ohne ein solches in den Waggon. Die nette Schaffnerin erkennt meine Not, verkauft mir das Ticket direkt im Zug und erklärt mir freundlich, dass es für Züge, die nur innerhalb Südtirols fahren, einen eigenen, kleinen silbernen Automaten gibt. Den übersah ich offenbar in meiner Wut über das doofe Trenitalia-Gerät.

In Brixen hole ich mir gleich mal ein Frühstück am Domplatz. Auf die Cornetti – mit Vanillecreme gefüllte Blätterteighörnchen – habe ich mich schon so sehr gefreut. Ganz egal, was da sonst noch liegt in den Vitrinen der Cafés: Ein Cornetto ist und bleibt mein Lieblingsfrühstück. So sitze ich also mit meinem süßen Ding am Fenster des Cafés, blicke auf den Domplatz und erfreue mich am Anblick dieser hübsch herausgeputzten Stadt, ehe ich vollgetankt mit Energie hinauschlendere. Im Dom selbst ist gerade noch eine Messe zugange, da will ich gottlose Atheistin nicht stören, sondern sehe mir zuerst die Kirche des heiligen Michaels an. Hier hängen noch die Nebelschwaden vom Weihrauch in der Luft, denn offenbar fand auch hier erst vor Kurzem eine Sonntagsmesse statt. Die Bischofsstadt ist augenscheinlich beliebt bei Kirchengehern. Ich verziehe mich bald in den angrenzenden Kirchenhof. Dort erfreuen sich die kleinen Sperlinge am einkehrenden Frühling und posieren ganz frech auf einem Kreuz sitzend für ein Foto.

Ich schlendere durch die Gassen, bewundere die Häuser mit ihren Erkern, Arkaden und Verzierungen und gehe auch ein wenig am Fluss entlang durch den Park. Nachdem mich schon wieder die Müdigkeit einholt und mein Rucksack nach gut zwei Stunden Stadtspaziergang doch schon recht schwer auf meinen Schultern hängt, nehme ich auf einer Bank Platz – mal wieder. Halb interessiert, halb erschöpft beobachte ich die vorbeigehenden Menschen und lese dann ein wenig in Goethes „Italienische Reise". Als ich so dabei bin, mir passende Zitate und wichtige Eckpunkte zu markieren, fallen mir wieder einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Dichter und mir auf: die Liebe zur Natur zum Beispiel, das Interesse an der Kunst und auch die Angewohnheit, andere Menschen zu beobachten und zu versuchen, sie zu verstehen. Ich erlaube mir aber zu denken, dass ich sicher weniger urteilend bin als Goethe, der an manchen Stellen im Buch ganz schön kategorisierend, verallgemeinernd und auch abfällig über seine Mitmenschen schreibt. Es liegt mir selbst fern, Menschen in eine Schublade stecken zu wollen oder so zu tun, als wisse ich, wie mein Gegenüber gestrickt ist, nur weil ich wenige Sätze mit ihm wechsle. Zwar habe ich als Psychologin etwas Gespür dafür, hinter die Fassade und hinter die Worte von jemanden zu blicke, aber eine Glaskugel besitze ich nicht. Dass ich trotzdem nicht vor Vorurteilen und schnellen Urteilen gefeit bin, ist mir aber auch bewusst. Dennoch will ich versuchen, eher zu beobachten als zu werten.

Eine ganz interessante Beobachtung betrifft zum Beispiel die Sprache. Hier in Südtirol mischen sich das Deutsche und das Italienische, teilweise wird auch noch Ladinisch gesprochen, das vermag ich aber nicht auszumachen. So kommt es, dass man einmal den starken Südtiroler Dialekt hört, während die nächste Person in rasantem Italienisch redet. Was mich sehr amüsiert, ist, dass die deutschsprachigen Südtiroler zustimmende Wörter häufig zweimal hintereinander sagen, zum Beispiel ,jojo“, „wohlwohl“ oder „guatguat“ Doppelt hält hier wohl besser.

Schließlich stelle ich fest, dass ich die vorbeispazierenden Leute jetzt genug observiert habe und begebe mich schweren Schrittes zum Bahnhof. Diesmal finde ich den passenden kleinen, silbernen Automaten für das Zugticket und kaufe mir eines nach Bozen. Während der kurzen Zugfahrt ärgere ich mich wieder über mich selbst, denn ich habe bereits jetzt am frühen Nachmittag schon wieder über zehntausend Schritte gemacht und bin erschöpft. Das mit der Einteilung der Kräfte muss ich wirklich noch lernen.

Bozen

„Mir ist jetzt nur um die sinnlichen Eindrücke zu tun, die kein Buch, kein Bild gibt. Die Sache ist, daß ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeist versuche und prüfe, wie weit es mit meinen Wissenschaften und Kenntnissen geht.“

Nachdem ich in Brixen großes Interesse an den Eigentümlichkeiten lebender Menschen hatte, überkommt mich jetzt in Bozen der Wunsch, mein geschichtliches Wissen aufzufrischen und mir den wohl berühmtesten toten Südtiroler anzusehen: den Ötzi.

Bevor ich mich aber in das Archäologiemuseum begebe, das eigentlich nur aufgrund des Gletschermanns existiert, werde ich von meinem Airbnb-Gastgeber Stefano sehr herzlich willkommen geheißen. Er ist ein unglaublich höflicher und gebildeter Mann, mit dem man sich gerne unterhält. Obwohl Stefano ursprünglich italienischsprachig ist, spricht er in perfektem Deutsch und gibt mir viele Tipps für meinen bevorstehenden Aufenthalt in Neapel, da er selbst erst kürzlich dort war. Dieser positive Eindruck ist für mich eine große Erleichterung, denn bis zu dieser Reise vertrat ich das Prinzip, als Frau sicher nicht alleine in der Wohnung eines Mannes zu übernachten. Schon die Vorstellung bereitete mir Unbehagen – ich hatte einfach zu viel Negatives gehört. Mir bleibt auf dieser Reise aber nichts anderes übrig, als dieses Prinzip über Bord zu werfen, denn nicht immer gibt es Unterkünfte bei Frauen. Und nur wegen meiner – vermutlich unbegründeten – Bedenken ein teures Hotelzimmer zu buchen, lässt mein Kampfgeist nicht zu und meine Geldbörse ebenso wenig. Zum Glück kann ich meine Ängste und Zweifel gleich zu Beginn der Reise durch Stefanos herzliche und respektvolle Gastfreundschaft beruhigen und vergessen.

Nach einem netten Plausch ziehe ich los, um mit dem „Mann aus dem Eis“ Bekanntschaft zu schließen. Ich bin wirklich überrascht, dass man einer einzigen Leiche ein ganzes Museum widmen und dabei so vielseitige Einblicke in das Leben dieses Menschen geben kann. Natürlich ist die Mumie selbst das absolute Highlight des Museums und ich bin ganz entzückt, den Ötzi jetzt einmal mit eigenen Augen sehen zu dürfen (ja, meine makabere Seite freut sich da tatsächlich). Auch die vielen Informationen und Erzählungen rund um Ötzi – seine Entdeckung, Lebensweise, Kleidung, Nahrung und auch die Gegebenheiten der Zeit, in der er lebte – finde ich sehr aufschlussreich. In der vergangenen Stunde hier im Museum habe ich mehr über die Steinzeitmenschen gelernt als in meiner ganzen Schulzeit.

Beflügelt durch so viele neue Eindrücke will ich trotz schwerer Beine noch nicht zurück in die Wohnung. Ich gehe im Nieselregen noch ein wenig kreuz und quer durch die Altstadtgassen von Bozen und kann meinen Blick nicht mehr von den Häusern abwenden. Nicht nur die berühmten Laubengänge faszinieren mich, sondern auch die bunten Fassaden, die verzierten Erker und die unterschiedlichen Dachabschlüsse. Ich frage mich, wann man eigentlich aufhörte, so schöne Häuser zu bauen. Verglichen mit diesen hier waren die meisten Bauten der letzten achtzig Jahre schmucklose Quader.

Weil mir das überschaubare Zentrum von Bozen so gut gefällt, drehe ich dort am nächsten Morgen nochmal eine große Runde. Ich komme am Markt vorbei, der sich so passend in die schönen Gassen einfügt und wo bunte Blumen, leckere Knabbereien und deftige Würste und Käse feilgeboten werden. Einem kleinen Säckchen Pistazien kann ich dabei einfach nicht widerstehen. Danach schlendere ich weiter, ohne jeglichen Plan, aber mit vielen Eindrücken – wie etwa von den Fischbänken, an denen bunte Tafeln angebracht sind, auf denen in Deutsch und Italienisch witzige Sprüche geschrieben stehen. Mein Favorit ist ganz klar der hier: „Siehst du die Welt in grauen Farben, dann verschiebe den Elefanten“.

Als ich so durch Bozen flaniere, ist es auf einmal da: dieses absolute Glücksgefühl, dieses Kribbeln, wenn der Moment gerade einfach nur perfekt ist. So sitze ich dann am zentral gelegenen Waltherplatz, sehe den Magnolien beim Blühen zu und erfreue mich des Umstands, dass ich so schöne Eindrücke aufnehmen darf. Doch schon kurz darauf holt mich ein Funken schlechtes Gewissen ein. Ist es denn in Ordnung, so glücklich zu sein, nachdem ich vor ein paar Tagen noch traurig und ängstlich an der Reise gezweifelt habe? Ich bin getrennt von meinen Lieben daheim, allen voran von meinem Mann, den ich natürlich sehr vermisse. Aber ist es wirklich normal, trotz dieses langen Abschieds so zufrieden zu sein? Ich denke daran, was ich jetzt wohl anderen Menschen mit auf den Weg geben würde: Ich muss offensichtlich noch daran arbeiten, mir selbst zu erlauben, glücklich zu sein.

Trient

„Da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu Hause und nicht wie geborgt oder im Exil. Ich lasse mir's gefallen, als wenn ich hier geboren und erzogen wäre.“

Kurz nach Mittag sitze ich schon wieder im Zug und verlasse die wunderschöne Stadt Bozen. Ein schier endloses Feld voller Obstbäume zieht an mir vorüber und ich muss an Goethe denken, dem das fruchtbare Land zwischen Bozen und Trient ebenfalls auffiel. Leider hält das sonnige Wetter vom Vormittag nicht an und ich erreiche die Stadt bei Nieselregen.

Eile, schnell die Unterkunft zu erreichen, habe ich aber keine. Ich stülpe meinem Rucksack seinen Regenschutz über, setze mir die Kapuze der Jacke auf und bestaune die fantastischen Häuser auf dem Platz vor dem Dom. Eine Figur sticht mir dabei sofort ins Auge: Neptun. Seine Statue an der Spitze des Brunnens mitten am Platz fasziniert mich auf seltsame Weise. Nicht nur, dass der Gott des Meeres sehr schön geformt ist – hier spricht mehr die Frau als die Kunstkennerin aus mir – sondern die Situation ist auch so passend. Ich blicke die Statue lange an und vernehme bei Neptun einen leisen Anflug von Selbstgefälligkeit. Es wirkt beinahe so, als fühle er sich im Regen, den er vielleicht sogar selbst heraufbeschwor, viel wohler als in der mediterranen Hitze. Bei einem Cappuccino in einer kleinen Bar abseits des Platzes muss ich ein wenig über mich selbst schmunzeln. Offenbar entwickle ich, wenn ich alleine bin, die phantasievollsten Gedanken. Mir wird bewusst, dass die Konzentration auf die visuellen Eindrücke, die seit Tagen auf mich einwirken, ihre Spuren hinterlassen – und zwar in der Art, dass ich ihnen Worte geben muss und Geschichten dazu konstruiere. Meine Fähigkeit, Geschehnisse und Fakten in Metaphern zu packen, erlebt hier offenbar eine neue Dimension.

Die Neugier treibt mich, gleich nachdem ich meinen Rucksack in der Unterkunft abgestellt habe, sofort wieder hinaus. Ich will unbedingt das Teufelshaus, das Goethe in seinem Buch beschreibt, sehen. Dieser Palazzo war damals laut seinen Angaben das einzige Haus von gutem Geschmack. Nun, wenn ich mir die vielen wunderschön bemalten Häuser am Domplatz und in den Straßen ringsum anschaue, bin ich anderer Meinung. Die einzige Entschuldigung, die ich dem deutschen Dichter gelten lasse ist, dass diese Palazzi damals noch nicht gebaut oder noch unbemalt waren.

Die Suche nach dem Palazzo Galasso, wie das Teufelshaus richtigerweise heißt, gestaltet sich ein wenig verwirrend, denn Goolge Maps wähnt ihn in einer Straße, in der er nicht zu finden ist. Ich streune etwa eine halbe Stunde dort umher, schaue auch in die Seitengassen, doch nirgends ist er zu sehen. Es hilft nur mehr, Passanten zu fragen, in der Hoffnung, dass diese wissen, welches Gebäude ich meine. Auf den Moment, in italienischer Sprache nach dem Weg fragen zu müssen, habe ich schon gewartet. Offenbar meistere ich es erfolgreich: Ein älterer Herr zeigt mit dem Finger auf den Innenhof, vor dessen Tor wir stehen. Dies sei die Hinterseite des Palazzos, meint er, und ich bräuchte nur über den Schotterplatz dieses Innenhofs zu gehen, dann schon befände mich am großen Eingangstor. Ich bedanke mich und muss mich dazu zwingen, nicht laut über meine Stumpfsinnigkeit loszulachen – immerhin bin ich gefühlt fünfmal hier vorbeigelaufen, ohne auf die Idee zu kommen, dass ich mich an der Rückseite des Hauses befinden könnte. Tatsächlich stehe ich nach einer Minute am großen Torbogen, der auf eine Straße in die Fußgängerzone hinausführt. Hier kann ich das Teufelshaus von vorne betrachten. Es stellt sich das ein, was oftmals vorkommt, wenn man hohe Erwartungen hat: große Enttäuschung. Der Palazzo ist zwar nicht hässlich, aber schrecklich unspektakulär – ein großes Haus ohne viel Firlefanz. Einzig die geschnitzten Teufelsfratzen am großen Holztor des Portals sind faszinierend bedrohlich.

Desillusioniert und Goethe leise verfluchend setze ich meinen Regenspaziergang fort. Was ich in der nächsten Stunde an schönen Gebäuden zu sehen bekomme, entschädigt mich aber ordentlich für die Enttäuschung zuvor. Ich staune nicht schlecht, als ich das Castello sehe, und der Palazzo Thun duelliert sich mit dem gegenüberliegenden Palazzo Alberti Colico wohl um die schönste Fassade der Stadt. Ich entdecke Häuser, die an Verona erinnern, kleine Galerien, wie man sie aus Mailand kennt, und Eingangsportale, die sich mit jenen prachtvollen Exemplaren in Rom allemal messen können.

Dann wird mir der Regen doch zu viel, denn es nieselt nicht mehr, es schüttet. Da meine Unterkunft glücklicherweise über eine Küche verfügt, kaufe ich im Supermarkt ein paar Lebensmittel und beeile mich, schleunigst heimzukommen. Die Wohnung, in der ich untergebracht bin, besitzt neben der Küche, dem Bad und meinem Zimmer noch zwei weitere Räume. In einem davon schläft eine junge Frau, im anderen drei halberwachsene Burschen. Doch WGStimmung will nicht so recht aufkommen, denn bis auf „Buona sera“ werden keine Worte gewechselt. Also sitze ich alleine am Esstisch, verspeise meine Pasta mit Gemüse und bin insgeheim ein wenig enttäuscht darüber, dass sich keine Konversation ergeben hat – schließlich will ich ja endlich meine Italienischkenntnisse austesten. Aber gut, das muss offenbar noch etwas warten.

Rovereto

„Wenn mein Entzücken hierüber jemand vernähme, der im Süden wohnte, von Süden herkäme, er würde mich für sehr kindisch halten.“

Endlich kommt wieder die Sonne zum Vorschein und so spaziere ich bei für Ende März recht angenehmen Temperaturen zum Bahnhof. Ich löse ein Ticket nach Rovereto und fahre wieder ein Stückchen weiter in den Süden. Allein der Gedanke daran, dass es nun stetig wärmer wird – zum einen wegen des hereinbrechenden Frühlings, zum anderen wegen meiner Route südwärts – zaubert mir ein fettes Grinsen ins Gesicht. Ich kann dem Winter bei uns kaum etwas abgewinnen. Vielleicht liegt es daran, dass mein Melatoninspiegel sehr empfindlich auf Licht und Dunkelheit reagiert oder weil mir einfach sehr schnell kalt ist. Sobald die Temperaturen auf über fünfzehn Grad Celsius steigen und die Sonne vom Himmel lacht, ist mein Tag schon gerettet. Hier also kann ich mit Zuversicht nach vorne blicken.

Ich steige in Rovereto, dieser kleinen Stadt zwischen der Etsch und dem Flüsschen Torrente Leno, aus und mir sticht bald ein unglaublich tolles Gebäude ins Auge: die Sparkasse. Diese ist nämlich in einem beeindruckenden Palazzo untergebracht, dessen Fassade und Arkadengänge wunderschön bemalt sind. Ganz klar ist mir nicht, wieso hier eine Bank und nicht etwa ein Museum oder Theater seinen Sitz hat. Aber gut, irgendwie hat es ja auch etwas, dass man sich an Architektur und Kunst erfreuen kann, während man schnell mal sein Sparbuch plündert.

Langsam trotte ich weiter ins Zentrum der Stadt. Wie schon in Sterzing, Brixen, Bozen und Trient entdecke ich hier viele hübsche Häuser, pittoreske Gässchen und interessante Bauwerke. Mir kommt es mittlerweile so vor, als ob ganz Südtirol-Trentino vom gleichen Architekten und denselben Künstlern gestaltet wurde. Wobei, ganz stimmt das nicht, denn wenn man Rovereto mit Sterzing vergleicht, bemerkt man doch einen Wandel vom Tiroler Erscheinungsbild hin zu einem, das Verona gleicht. Es ist jedoch augenscheinlich, dass man in dieser norditalienischen Gegend zwischen Österreich und dem Gardasee viel Wert auf kunstvoll verzierte Wohnhäuser legt.

Ich quäle mich mit meinem schweren Rucksack den Hügel hinauf zum Castello, das anmutig über der Stadt thront. Das Museum in der Burg lasse ich zwar aus, weil ich mit meinem Geld sparsam haushalten muss, doch ich gehe noch ein Stückchen zwischen dem Weingarten und der Burgmauer bergauf. Von dort oben habe ich nämlich einen tollen Ausblick auf das Etschtal und so lasse ich meinen Blick über die weite Landschaft schweifen. Es ist nun aber an der Zeit, mich auf den Weg zur Bushaltestelle zu machen und nach Torbole weiterzureisen, wo ich die heutige Nacht verbringen werde.

Mir ist klar, dass ich mich mit dem Abschied aus Südtirol auch die deutsche Sprache hinter mir lasse. Ich muss an Goethe denken, der diesen Sprachwechsel in seinem Buch mit den Worten„Wie froh bin ich, daß nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauchs wird!“ thematisierte. Mir geht es da eigentlich ganz gleich, denn es gibt für mich keinen schöneren Klang als die italienische Sprache. Und auch wenn ich noch etwas zurückhaltend bin, so versuche ich bereits hier im Trentino, so viel wie möglich italienisch zu sprechen. Ich frage nach dem Weg zum Busbahnhof und spreche auch mit dem Ticketverkäufer nur in seiner Landessprache.

Umso überraschter bin ich, als mich ein älterer Mann auf Deutsch anredet, während wir auf den Bus warten. Er lebe zwar in Arco, erklärt er mir, sei aber südtirolerischen Ursprungs. Im Bus setzt er sich neben mich und ich versuche mich trotz seiner deutlich wahrnehmbaren Alkoholfahne zu Mittag höflich und interessiert zu zeigen. Seine rassistischen Äußerungen kommentiere ich zwar freundlich mit Gegenargumenten, aber da mir klar ist, dass ich ihn nicht in einer zwanzigminütigen Busfahrt von einer differenzierten politischen Sichtweise überzeugen werde können, belasse ich es bei: „Ach wissen Sie, ich bin da ganz anderer Meinung“. Ich bin ihm trotzdem dankbar, dass er neben mir sitzt, denn sonst hätte ich vielleicht nicht mitbekommen, dass ich an einer Haltestelle in Nago den Bus wechseln muss. Der Buschauffeur schreit das zwar durch den Gang, aber für Nuscheln gepaart mit Dialekt reichen meine Italienischkenntnisse leider nicht aus. Der alte Mann weiß, dass ich nach Torbole will, übersetzt den Ruf vom Buschauffeur und weist ihn gleichzeitig an, noch kurz auf mich zu warten. Ich verabschiede mich von meiner kurzen Bekanntschaft und muss im nächsten Bus noch über diese seltsame, aber interessante Begegnung lachen.

Torbole

„Wenn man hinabkommt, liegt ein Örtchen am nördlichen Ende des Sees und ist ein kleiner Hafen oder vielmehr Anfahrt daselbst, es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häufig begleitet, und indem ich in das Felsenamphitheater hinabstieg, fand ich die ersten Ölbäume voll Oliven.“

Die Busfahrt nach Torbole ist kurz, aber spektakulär. Wäre ich Autorin eines Reiseführers für den Gardasee, würde ich vermerken, dass es sich auszahlt, mit dem Bus nach Nago hinauf und von dort wieder hinunter zu fahren. Man kann so nämlich nicht nur die Aussicht auf den See bewundern, ohne sich auf das Selberfahren konzentrieren zu müssen; es ist ein wahres Erlebnis, wenn sich der Bus gekonnt die enge Haarnadelkurve hinunterschlängelt, während man hinten auf den Sitzen das Gefühl hat, dass er gleich durch die Leitplanke kracht und den Abgrund hinuntersaust.

Natürlich bringt mich der Buschauffeur sicher an das Wunschziel und ich begebe mich gleich ins Hotel. Das soll tatsächlich das einzige Mal auf dieser Reise sein, dass ich in einer Unterkunft übernachte, für welche die Bezeichnung „Hotel“ passt, auch wenn es sich als B&B deklariert. Jedenfalls werde ich nicht nur herzlich begrüßt, sondern bekomme auch für mein holpriges Italienisch, das ich zwar schlecht, aber mit Freude spreche, von der netten Besitzerin der Unterkunft großartigen Zuspruch: „Complimenti, parli bene!“. Das ist Balsam für die Seele! Natürlich ist mir klar, dass meine Sprachkenntnisse alles andere als rühmlich sind, doch allein den Willen und das Bemühen meinerseits, ihre Muttersprache zu sprechen, honoriert sie freundlichst.

Nach einer netten, kurzen Konversation treibt es mich aber schon wieder hinaus. Ich will unbedingt an den See, meinen See. Der Gardasee eroberte nämlich bereits fünf Jahre zuvor mein Herz im Sturm. Damals ging Harrys und mein erster gemeinsamer Urlaub hierher, seitdem kehren wir immer wieder mal zurück. Ich stehe nun also vor dem Wasser, der Wind pfeift mir mächtig um die Ohren – wie im Norden des Sees üblich – und ich verspüre genau jene Zufriedenheit, die sich mir hier jedes Mal offenbart. Ich spaziere ein wenig an der Promenade entlang, versuche, mich mit geöffneter Jacke gegen den Wind zu stemmen, und schaffe es tatsächlich, von ihm gestützt zu werden.

Irgendwann wird es mir am windigen Seeufer zu ungemütlich und ich marschiere am alten Hafen und ehemaligen Zollhäuschen vorbei ins Zentrum. Dort stehe ich dann ganz unerwartet auf einem Platz, der den Namen Piazza Goethe trägt. Sogleich sehe ich auch ein Kupferabbild des Dichters, das an der Säule des Durchgangs in Richtung See angebracht ist. Die darunterhängende Tafel klärt darüber auf, dass Goethe im Jahr 1786 im Haus über dem Durchgang unterkam, und auch das Zitat „Heute hab ich an der Iphigenie gearbeitet. Es ist im Angesichte des Sees gut von statten gegangen.“ fand darauf noch Platz. Ich freue mich, wieder eine Spur von Goethe entdeckt zu haben und setze meinen Spaziergang fort.

Zuerst marschiere ich zur Kirche San Andrea, danach zum Belvedere, einer kleinen Aussichtsplattform mit einem schönen Blick über Torbole und den Gardasee. Den seltsamen Monte Brione hat man hier gut sichtbar zur Rechten. Ich male mir aus, wie ein solcher Berg nur entstehen kann. Er teilt den Norden des Sees in zwei Hälften, auf der einen Seite Torbole, auf der anderen Riva. Dabei sieht es sieht aus, als hätte jemand die Erde an einer Stelle hochgehievt, sodass eine Wand steil aus dem Boden ragt, während die andere Seite waldig abfällt. Jedes Mal wenn ich den Monte Brione sehe, taucht in mir das Bild eines Keils auf, den hier jemand zwischen die zwei Ortschaften trieb.

Ich mache kehrt, gehe aber nicht wieder ins Zentrum hinunter, sondern weiter bergauf. Mein Ziel ist die Via di Santa Lucia, von der ich weiß, dass sie eine geschichtsträchtige Straße ist. Goethe kam damals auf dem Weg zum Gardasee an ihr herunter, aber auch Dante, sowie römische und später österreichische Kaiser benutzten sie als Weg ins Etschtal. Die spektakulärste Aktion spielte sich allerdings 1439 hier ab, als das venezianische Heer eine Galeere über diese schmale, römische Straße transportierte, um gegen die Mailänder am Gardasee zu kämpfen. Da Verona den Lombarden gehörte, war dies der einzig mögliche Seezugang für die Venezianer und die Überraschung war groß, als sie dieses wahnsinnige Unterfangen tatsächlich meisterten. Trotzdem wurde die Galeere der Venezianer von den Mailändern versenkt und das Wrack jahrhundertelang nicht gefunden.

Heute ist diese Straße nicht mehr befahrbar, aber dafür eine wunderschöne Wanderstrecke zwischen Nago und Torbole. An einem herrlichen Aussichtspunkt steht eine Parkbank, die ich für eine kleine Rast nutze und von der aus ich den Blick über „meinen“ See schweifen lassen kann. Und da ist es auf einmal wieder: das Kribbeln des Glücks. Ich bin so überwältigt von der Schönheit, die sich vor mir auftut und von der Tatsache, dass ich gerade am gleichen Weg wie einst Goethe unterwegs bin, dass es mir beinahe Tränen in die Augen drückt. Dessen nicht genug, habe ich auf einmal auch noch das Gefühl, dass es das Leben wirklich gut mit mir meint und mich so wunderbar leitet. Heute, am 20. März, wird weithin der „Tag des Glücks“ gefeiert. Welches Gefühl hätte da passender sein können? Einzig die Tatsache, dass ich diesen herrlichen Moment mit niemandem teilen kann, stimmt mich sogleich ein wenig traurig. Doch da fällt mir ein, dass ich sehr wohl Menschen an meinem Glück teilhaben lassen kann. Ich hole meine Kamera heraus und drehe ein kurzes Video, in dem ich den Ausblick hinter mir zeige und ein paar Worte dazu sage. Das ist für mich sehr seltsam, da ich zwar sehr gerne rede, aber nicht in eine Kamera. Trotzdem teile ich das Video auf meiner Facebookseite und fühle mich so irgendwie besser, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, komplett allein zu sein.

Ich setze meinen Marsch bergauf fort, vorbei an Weingärten und einigen Häusern, ehe der Weg wieder in den Wald abzweigt. Im Nu bin ich ganz oben – am Castel Penede. Diese alte Burgruine steht – gut sichtbar von der Wanderstraße aus – an der Felsenkante des Hügels, der sich von Nago hinunter Richtung See zieht. Diese einst wehrhafte Burg besteht heute nur mehr aus einigen Mauern mit Gucklöchern, einzig ein kellerartiger Raum ist noch erhalten und ein halber Turm. Anhand der Schautafeln, die überall angebracht sind, kann man sich die damalige Größe und Bedeutung vorstellen. Doch abgesehen von der Information, dass Dante im Jahr 1315 der Burg einen Besuch abstattete und sich davon ein paar Zeilen in seiner „Göttlichen Komödie“ wiederfinden, interessiert mich die Geschichte der Ruine nicht so brennend. Die Aussicht ist einfach zu verlockend. Ich stehe also ganz vorne an der Brüstung, der Wind pfeift mit gefühlt hundert km/h übers Gesicht und unter mir erstreckt sich die Talsenke, in der es sich der Gardasee recht gemütlich gemacht hat. Beinahe komme ich mir vor wie eine Gräfin, die liebevoll auf ihr Land und Wasser hinunterblickt.

Der Wind vertreibt mich jedoch bald und die Realität kehrt zurück: Mir ist kalt und ich bin durstig. Ich steige also durch das Valle di Santa Lucia wieder ab. Allein die Vorstellung, dass Goethe damals diesen steilen, uneben gepflasterten Weg mit der Kutsche hinunterrumpelte, bereitet mir furchtbare Kreuzschmerzen. Wie die Venezianer aber ihre Galeere um die engen Kurven bekommen haben, ist mir ein Rätsel.

Unten angekommen, gehe ich noch schnell zum Bootssteg, um mich zu informieren, wann das Schiff nach Malcesine morgen geht. Kaum dort, werde ich eines Besseren belehrt: Der Steg wird von fleißigen Händen gerade renoviert und daher ist der Schiffsverkehr für Torbole eine Weile lang eingestellt. Etwas genervt spaziere ich am Ufer zurück und kehre in eine kleine Bar ein. Das erste Mal seit ich in Italien bin, bestelle ich mir ein Gläschen Wein und genieße es mit großer Freude. Immerhin habe ich mir das nach den ersten gut überstandenen Tagen und der spontanen Wanderung jetzt aber so was von verdient! Während ich an meinem Glas nippe, verrät mir meine schlaue Öffi-App, dass ich ganz unkompliziert und günstig mit dem Bus nach Malcesine komme. Na also, geht doch!

Malcesine

„Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich morgens beizeiten in das alte Schloß, welches ohne Tor, ohne Verwahrung und Bewachung jedermann zugänglich ist. Im Schloßhofe setzte ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Turm gegenüber; hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plätzchen gefunden.“

Nach einem unspektakulären Abend mit Kuschelsocken im Hotelzimmer und einem ausgesprochen ausgiebigen Frühstück vom Buffet steige ich am Vormittag in den Bus nach Malcesine. Ich habe die Strecke zwischen den beiden Orten nicht als so lange in Erinnerung und bin überrascht, dass die Busfahrt doch fünfundzwanzig Minuten dauert – nachdem der Bus etwa fünfzehn Minuten zu spät dran war. Nun, dass die Italiener nicht für ihre Pünktlichkeit bekannt sind, ist mir nicht neu, daran verschwendete ich keinen Funken Ärger.

Was mich allerdings etwas nervt, ist die Tatsache, dass ich mein Zimmer in der Unterkunft in Malcesine, wo ich das erste Mal zwei Nächte Station mache, erst um sechzehn Uhr beziehen kann. Ich versuche also, die Zeit mit sinnvollen Dingen totzuschlagen und kümmere mich um organisatorischen Kram von zu Hause. Dass das meinen Ärger nur steigert, konnte ich leider nicht voraussehen, sonst hätte ich es vermutlich gelassen. So streite ich nun mitten in Malcesine mit einer furchtbar unhöflichen Dame an der Hotline einer Buchungsplattform, die mir mein Geld einer Flugstornierung nicht zurück zahlen will und die mich dann kurzerhand abwürgt. Genau das braucht man auf so einer Reise … nicht!

Weil ich vorläufig nichts tun kann, um dieses ärgerliche Chaos zu lösen, beschließe ich, einen kleinen Spaziergang entlang der Seepromenade in Richtung Norden zu machen. Der Anblick des Sees ist wunderschön, doch irgendwann wird mir mein Rucksack zu schwer und ich marschiere retour. Eine Bank in der Sonne kommt mir gerade wie gerufen und ich nehme dieses Geschenk des Himmels – so erscheint es mir im Moment – gerne an. Vor mir liegt ein kleines, blaues Boot im Wasser, das auf den Wellen, die der Wind produziert, gemächlich dahinschaukelt. Das Boot gefällt mir, es hat etwas Beruhigendes nach dem ganzen Ärger. Ich will hier einfach sitzen bleiben.

Plötzlich fällt mir ein, dass ich noch meine Unterkunft für Venedig buchen sollte und ich zücke das Handy. Eigentlich wollte ich mich durch die vielen Angebote scrollen, stelle jedoch fest, dass die mögliche Auswahl gar nicht mehr so groß ist! Mir bleibt kurz mein Herz stehen, als ich merke, dass es in meiner Preisklasse nur mehr gemischte Hostelzimmer gibt. Dass ich ab und an in einem Hostel schlafen würde, war mir im Vorhinein klar. Damit habe ich auch kein Problem. Sofern ein versperrbarer Schrank vorhanden ist, soll mir ein Hostel recht sein. Aber ein Zimmer mit fremden Männern teilen? Mir kommen verschiedenste Horrorszenarien in den Sinn. Zu allem Übel fällt mir noch die Geschichte einer Frau ein, die erst kürzlich in einer Facebookgruppe für alleinreisende Frauen von einem gewaltsamen Übergriff durch einen Hostelmitbewohner berichtete. Danke liebes Hirn, danke für nichts!

Ich lege das Handy weg, atme tief durch und blicke auf das Boot. Es schaukelt noch immer. Es ist aber gut am Steg festgebunden. Die Sonne scheint strahlend und warm vom Himmel, das Wasser glitzert und plätschert leise, der Wind weht den Schnee von der Spitze des Monte Baldo wie Puderzucker hinunter. Ich erinnere mich an die abenteuerliche Wanderung, die ich fast zweieinhalb Jahre zuvor mit Harry dort hinauf unternommen habe. Nachdem unser erster Versuch vor vielen Jahren von Malcesine aus durch ein Gewitter kolportiert wurde und auch der zweite ein Jahr danach von San Zeno aus nicht klappte, schafften wir es beim dritten Mal, indem wir von der Hinterseite dieses mächtigen Gebirges hinauf stiegen. Die Geschichte, wie wir uns dann verliefen, uns über Felsen und durch Latschenkiefern quälten, nur um festzustellen, dass wir nicht am Gipfel, sondern dreihundert Meter entfernt stehen, wäre wohl ein eigenes Buch wert. Ich lächle und schicke dem Cima Valdritta, dem höchsten Gipfel des 2.218 Meter hohen Berges, schöne Grüße hinauf und drehe mich wieder um zum See.

Ich habe also schon weit größere Strapazen hinter mich gebracht als ein paar Nächte in einem gemischten Hostel. Das blaue Boot vor mir kann auch kein Wind erschüttern, weil es fest angebunden ist und mit dem Motor hinten oben auch sicher stark, wenn es darauf ankommt. „Babsi, sei das Boot da“, sage ich mir. Also entschließe ich mich, wieder einmal über meinen Schatten zu springen, und beginne, die Hostels bezüglich Bewertungen und Lage zu vergleichen. Die Unterkunftsauswahl vertage ich aber auf morgen, für heute habe ich mir genug Stress gemacht. Ich sitze noch ein wenig am See, genieße seine sedierende Wirkung auf mich, nehme Kontakt mit zu Hause auf und mache mich dann schön langsam auf den Weg ins B&B.

Dort erst fällt mir auf, wie erschöpft ich eigentlich bin. Die Wanderung gestern und der Ärger und Stress des heutigen Tages zehren ordentlich. Ich lasse mich schwer auf das Bett fallen, starre einfach nur doof auf das Handy und mache erst mal gar nichts. Natürlich überkommt mich sofort das schlechte Gewissen. Jetzt bin ich in jenem Städtchen, in dem Goethe fast verhaftet worden wäre, als er in der Burg zeichnete, und liege nun faul im Zimmer herum. Klar, ich kenne Malcesine schon von vorherigen Aufenthalten und weiß, dass es eigentlich nichts Neues mehr für mich zu entdecken gibt, aber ich mag den Ort doch gerne. Wie kann ich jetzt nur so uninteressiert sein?

Ich krame den Laptop hervor und beginne, Fotos zu bearbeiten und meinen Blogartikel über die gestrige Wanderung zu schreiben, damit ich wenigstens etwas Produktives zustande bringe. Als es immer später und draußen bereits dunkel wird, will ich mir nach all den Strapazen, die ich mir selbst mit meinen Aktionen und Gedanken heute zu verdanken habe, ein richtig leckeres Abendessen gönnen. Normalerweise muss man ja gerade in typischen Ferienregionen, die im Sommer von deutschen und österreichischen Urlaubern überschwemmt werden, sehr vorsichtig damit sein, wohin man essen geht. Die Auswahl an „Touristenrestaurants“ am Gardasee ist groß und was man dort bekommt, qualitativ nicht so gut, dafür aber teuer. Aber Ende März, wenn hier noch lange nicht Saison ist, haben viele dieser Lokale noch geschlossen. Die Trattorien, in denen die Einheimischen auch zu Abend essen, sind aber geöffnet. Ich finde also eine nette kleine Osteria mit einer überschaubaren Speisekarte – für mich DAS Zeichen von guter Qualität –, wo die Mamma noch in der Küche steht und die Familie mithilft. Ausgezeichnete Pasta, ein Gläschen Wein – mehr brauche ich zum Glücklichsein gerade nicht. So schließe ich mit diesem Tag mithilfe der italienischen Küche doch noch meinen Frieden.

Am nächsten Tag kann ich es kaum glauben: Ich muss meinen Rucksack nach dem Aufstehen nicht packen! Ich finde großen Gefallen daran, zwei Nächte an einem Ort zu bleiben, denn so habe ich nicht nur wunderbar Zeit für alles, was ich machen will, sondern auch mal Pause vom schweren Schleppen.

Ich spaziere zur berühmten Burg von Malcesine. Obwohl ich sie schon einmal besichtigt habe und der Eintritt mit acht Euro nicht günstig ist, will ich nochmal hinein. Ich weiß nämlich, was – oder besser gesagt wer – mich darin erwartet! Die Casa di Goethe, also das Goethe-Museum in Rom, richtete in der Burg eine kleine Ausstellung ein. Vor deren Eingang wacht eine Büste des deutschen Dichters. Wie schon vier Jahre zuvor schieße ich ein Foto mit Goethes Abbild und freue mich wie irre, dass es diesmal auf so einer besonderen Reise entsteht. Ich gehe durch den kleinen Ausstellungsraum, in dem sich auch gerade ein deutsches Pärchen befindet. Sie sind ziemlich erstaunt darüber, dass Goethe hier war. Ihrem Ausruf „Boah, der hat ja fast ganz Italien bereist!“ kann ich nur ein stilles Lächeln hinzufügen. Ja, das hat er, und ich reise ihm nach, denke ich für mich und bin wieder einmal richtig froh, diesen Traum gerade in die Realität umzusetzen.

Auch das kleine Museum über den Gardasee sehe ich mir zum wiederholten Male an und stelle erschreckenderweise fest, dass ich so viel schon wieder vergessen habe. Nach einigen Stufen hoch zum zweiten Stockwerk der Burg gelange ich zu einer weiteren kleinen Ausstellung über die Schifffahrt am See. Hier erlebe ich, was es bedeutet, geschichtliche Informationen in seine Erfahrungen zu integrieren: Die Galeere, die auf jenem Weg hinabtransportiert wurde, den ich vor zwei Tagen noch in Torbole gegangen bin und die später von den Lombarden im See versenkt wurde, konnte tatsächlich lokalisiert und entdeckt werden. Natürlich ist nicht mehr viel vom Holzschiff übrig, doch einige Teile haben sich im Schlamm erhalten und sind nun hier in der Burg ausgestellt.

Abschließend erklimme ich noch den Turm der Burg, von dem ich weiß, dass er eine sensationelle Aussicht bietet. Ich schieße Unmengen an Fotos von Malcesine, das sich so hübsch zwischen dem Bergrücken des Monte Baldo und den Gardasee zwängt und mit seinen alten Dächern für Fotos sorgt, die auch vor achtzig Jahren entstehen hätten können. Mein Blick schweift mehrmals von Nord nach Süd, von Ost nach West. Ich versuche, die kleinen Orte am Berg vis-à-vis auszumachen und sehe den wenigen Schiffchen, die fahren, auf ihrem Weg über den See zu. Verlassen von jeglichem Zeitgefühl stehe ich hier oben und hätte mich wohl auch noch lange nicht hinunterbegeben, wenn ich nicht wüsste, dass die große Glocke neben mir irgendwann zu bimmeln beginnt. Ich sehe auf die Uhr und stelle fest, dass es tatsächlich wenige Minuten vor der vollen Stunde ist. Das laute Schlagen der Glocke muss ich mir nicht unbedingt geben und ich steige die Stufen wieder hinunter.

Nach einem kleinen Spaziergang in der Stadt – für mich zum gefühlt zehnten Mal – bin ich plötzlich irgendwie planlos. Jetzt habe ich einen ganzen Tag Zeit und weiß nichts damit anzufangen. Ich nehme am alten Hafen Platz und lese zwei Reiseberichte über die Gegend rund um Malcesine. Das allermeiste weiß ich bereits, doch dann springt mir eine Information ins Auge, die wie für mich geschaffen ist: Ganz in der Nähe soll sich der Aril befinden, der als der kürzeste Fluss der Welt gilt. Orte, die irgendeine geografische Besonderheit aufweisen, ziehen mich magisch an. Ich stehe total darauf, mich am südlichsten Punkt von Apulien, südwestlichsten Punkt Kontinentaleuropas, in der kleinsten Stadt Österreichs oder am höchsten Berg der Steiermark zu befinden. Superlative machen mich glücklich. Also werde ich dem Aril wohl einen Besuch abstatten.

In meinem Übereifer gehe ich erst einmal vierzig Minuten in die falsche Richtung, bis ich realisiere, dass ich nicht in Richtung Norden, sondern nach Süden marschieren muss. Das mit dem Haushalten der Energiereserven habe ich anscheinend immer noch nicht verinnerlicht. Doch ich will zum Fluss, also drehe ich um, gehe zurück ins Zentrum und dann immer weiter am See entlang südwärts. Ich komme an der Stelle vorbei, an der Harry und ich einmal eine Badepause einlegten. Ich bekomme Gänsehaut beim Gedanken daran, jetzt in den See zu springen. Ende März blühen hier zwar schon die Blumen und wenn die Sonne scheint, lässt es sich durchaus auch ohne Jacke aushalten, aber für einen Sprung ins Wasser müsste man entweder extrem abgehärtet oder verrückt sein. Zur Bestätigung meiner Hypothese über die geringe Wassertemperatur halte ich meine Hand in den See und finde, dass ich absolut recht habe.

Nach etwa einer Stunde Fußweg, etlichen Buchten und den Blick auf zwei winzige Inseln erreiche ich Cassone. In diesem Örtchen, das zur Gemeinde Malcesine gehört, soll sich also der kürzeste Fluss der Welt befinden. Tatsächlich stehe ich plötzlich auf einer von vier Brücken, die den wirklich kurzen, aber stark strömenden 175 Meter langen Fluss überspannen. Natürlich bin ich neugierig, wo er denn das Licht der Welt erblickt, gehe an ihm entlang, überquerte die Gardesana – die Straße, die rund um den Gardasee führt – und befinde mich anschließend an einem großen, aufgestauten Wasserbecken. Seitlich von diesem rauscht der Fluss bereits dahin. Weiter nach hinten blicken kann ich nicht, denn der Fluss tritt hier offenbar unter einem Haus hervor. Nun habe ich ihn also gesehen – den kürzesten Fluss der Welt!

Was mich aber vom Anblick her weit mehr fasziniert als der Aril, ist der kleine Hafen von Cassone mit seinem Leuchtturm und den Booten. Im warmen Licht des späten Nachmittags sieht er aus, als wäre er einem Bilderbuch entsprungen. So stellt man sich Idylle vor. Ich bemühe mich, die Stimmung mit der Kamera für alle Ewigkeit einzufangen. Danach spaziere ich entlang der Seepromenade wieder zurück ins Zentrum von Malcesine. Da ich nun Richtung Norden gehe, fallen mir die schneebedeckten Berggipfel wieder auf. Während im Tal bereits die Bäume blühen und die Margeriten die Fenster schmücken, ist hoch auf den Bergen noch Winter.

Nach zwei Pausen, die ich aufgrund meiner schon müden Beine einlegen muss, gelange ich pünktlich zu Sonnenuntergang wieder an den alten Hafen von Malcesine. Ich setze mich hin, sauge den Anblick des warmen Lichts und das Glitzern des Wassers auf, ehe ich mich total erschöpft und müde noch schnell in den kleinen Supermarkt schleppe, um mir etwas Essbares fürs Zimmer mitzunehmen. Auf Rausgehen habe ich heute nämlich keine Lust mehr – das Bett ruft!

Bardolino

"Wenn man mit dem Wasser zu tun hat, kann man nicht sagen, ich werde heute da oder dort sein."

Diesen Morgen heißt es dann wieder packen und weiterziehen. Ich verschlinge noch schnell mein Joghurt, habe dank der Kaffeemaschine in der Unterkunft auch heißen, guten Kaffee und mache mich dann auf den Weg zum Hafen, von wo aus mich das Schiff der Navigarda nach Bardolino bringen soll. Dort trete ich selbstbewusst an den Ticketschalter und bestelle „Un biglietto per Bardolino con il servizio rapido“. Mit dem Schnellboot in den Süden düsen, so habe ich mir das vorgestellt. Als mir der Ticketverkäufer dann erklärt, dass leider kein Boot nach Bardolino fährt, schaue ich ganz schön blöd aus der Wäsche. Ich erzähle ihm, dass ich doch am Plan gesehen habe, dass eines geht, schnappe mir den Folder mit den Abfahrtszeiten und zeige es ihm. Was er mir dann erklärt, lässt mich ganz kleinlaut werden: Auf dem Winterfahrplan, den ich korrekterweise in der Hand halte, steht bei meiner geplanten Verbindung ein klitzekleines B dabei, was bedeutet, dass dieses Boot nur an Samstagen fährt. Es ist aber Freitag und so habe ich keine Chance, heute über den Wasserweg nach Bardolino zu gelangen.

Ich verabschiede mich von dem netten Herren, den ich zwar leise verfluche, der aber nichts für den Fahrplan und meine Unfähigkeit, ihn zu lesen, kann, und marschiere in die nächste Tabaccheria. Dort kaufe ich mir ein Busticket nach Bardolino und mache mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Wie gut, dass ich nicht noch länger mit dem Mann am Hafen diskutiert oder anderweitig Zeit verschwendet habe, denn der Bus kommt wenige Sekunden nach mir. Laut Plan ist er ein wenig zu spät dran, wie man am Gemecker einer Einheimischen bemerkt. Ich bedanke mich insgeheim beim Busfahrer für seine Trödelei, denn sonst hätte ich zwei Stunden auf den nächsten Bus gewartet. So fahre ich auf der Gardesana die Ostküste südwärts. Im März ist es hier schön ruhig, nicht wie im Sommer, wenn die deutsch-österreichische Blechlawine um den See rollt. Ich tagträume ein wenig und freue mich darüber, dass ich nun mit dem Bus fahre, weil es mein Budget mächtig schont. Ich beschließe, dass ich mir für das gesparte Geld – das Schiff hätte im Gegensatz zum Bus um gut elf Euro mehr gekostet – in Bardolino ein Gläschen Wein genehmigen werde.

Die restliche Busfahrt gleicht einem lustigen Theater: zwei deutsche Familien diskutieren mit dem Busfahrer über den Preis der Bustickets, der im Bus höher ist als bei Vorabkauf. Und sprechen mal nicht die Deutschen mit dem Herrn hinterm Steuer, so tut es eine rüstige italienische Mamma. Sie unterhalten sich so prächtig und lautstark, dass das Schild "Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen" über seinem Kopf wie ein schlechter Scherz wirkt. Mit der Erkenntnis, dass sie sich solche Schilder in Italien wohl sparen könnten, steige ich endlich in Bardolino aus.

„Früh um zehn Uhr landete ich in Bartolino.“ Dies steht auf einer Steintafel an der Hafenpromenade geschrieben. Man ist in Bardolino wohl stolz auf den prominenten Besuch, den das Dorf 1786 empfing. Dabei lud Goethe hier eigentlich nur sein Gepäck vom Schiff auf das Maultier um und wurde dann weiter nach Verona geleitet. Auch ich habe nicht vor, lange zu bleiben, aber ein paar Stunden muss ich hier verbringen, bevor ich den Bus nach Verona nehmen kann. Also spaziere ich am gut ausgebauten Ufer entlang, beobachte Enten und Schwäne und flaniere durch den Ort.

Bardolino ist zwar eines der bekanntesten und beliebtesten Städtchen am Gardasee, mich reißt es aber nicht so vom Hocker. Wenngleich auch der ganze See recht touristisch angehaucht ist, so ist dies in Bardolino meinem Empfinden nach am stärksten spürbar. Abgesehen vom Stück einer alten Stadtmauer gibt es eigentlich kaum etwas anzusehen. Wenn man also keine Lust auf Shopping hat – die ich wirklich selten verspüre – und auch nicht teuer essen möchte, kann man sich Bardolino eigentlich sparen. Für ihren Wein ist die kleine Stadt allerdings bekannt. Daher werde ich mein Vorhaben jetzt in die Tat umsetzen und mir ein schönes Glas fruchtig-roten Bardolino genehmigen. Dabei werde ich leider enttäuscht. Den Wein, den man mir in einem Restaurant am Hafen vorsetzt, ist alles Mögliche, aber kein klassischer Bardolino. Ein wenig Ahnung habe ich ja von Wein. Die Sorte kenne ich und somit kann ich die Qualität, die mir gerade vor die Nase gesetzt wird, beurteilen. DAS ist wohl ein netter Abzockversuch.

Trotzdem genieße ich es, noch ein wenig am Wasser zu sitzen. Meine tiefe Verbindung zum See löst immer wieder Glücksgefühle in mir aus und erdet mich so richtig. Mit dem Blick auf die Wasseroberfläche habe ich das Gefühl, dass mein Inneres in der gleichen Ruhe wie der Gardasee schwingt. Und so verabschiede ich mich von meinem See und steige in den Bus nach Verona, wo ich schon freudig erwartet werde.

Verona

„Das Volk rührt sich hier sehr lebhaft durcheinander, besonders in einigen Straßen, wo Kaufläden und Handwerksbuden aneinanderstoßen, sieht es recht lustig aus.“

Endlich Verona! Wie sehr habe ich mich darauf gefreut, diesen Satz auszusprechen – nun ist es so weit. Ich steige an der Piazza Bra aus und befinde mich somit direkt am größten und wichtigsten Platz Veronas. Dort steht neben einem kleinen Park mit Springbrunnen die weltberühmte Arena. Goethe war ganz versessen darauf, sie zu sehen. Schließlich war es das erste römische Bauwerk in Italien, das er zu Gesicht bekam. Auch ich mag die Arena, kenne sie aber bei meinem mittlerweile vierten Besuch der Stadt bereits gut. Zweimal war ich schon drinnen, einmal sogar für eine Opernaufführung. Es ist ein faszinierendes Gemäuer und ich kann nur erahnen, wie imposant es damals auf Goethe gewirkt haben muss, als es nicht selbstverständlich war, so etwas einmal zu Gesicht zu bekommen.

Langsam schlendere ich über die Piazza und muss innerlich lachen. Weiß das Schicksal, dass ich hier auf Goethes Spuren unterwegs bin? Ist es einfach ein Zufall? Oder ist es seit zweihundertdreißig Jahren einfach üblich, dass Jungs im kleinen Park auf der Piazza Ball spielen? Goethe war erheitert von einem Spiel, bei dem Veroneser gegen Vicentiner Ball schlugen (was auch immer das für ein Spiel gewesen sein soll). Vor meiner Nase steht nun auch eine Runde von etwa acht Burschen, die sich gegenseitig den Ball zukicken und in einer Art Wettbewerb gegeneinander antreten. Das lockt mir doch ein Grinsen hervor.

Ich marschiere weiter durch die Fußgängerzone auf die Piazza delle Erbe, wobei ich mir mit meiner legeren Kleidung und dem Rucksack neben all den stilvoll gekleideten Menschen ein wenig fehl am Platz vorkomme. Nach einem köstlichen Eis begebe ich mich zum Treffpunkt, an dem mich meine Bekannte Annalisa abholt. Ich kenne sie aus Graz, sie hat einige Jahre dort gewohnt, ehe sie wieder zurück in ihre Heimat Italien zog. Meine Freude, sie zu sehen, ist riesig! Obwohl meine Reise erst eine Woche dauert, habe ich schon Sehnsucht nach einem bekannten Gesicht und freundschaftlicher Unterhaltung. Mein Vorhaben für die zwei Tage in Verona ist, ein wenig zu rasten, die gemeinsame Zeit zu genießen und Goethe einfach mal sein zu lassen. Er sah sich hier sehr viele Gebäude an und beschrieb die Stadt ausführlich, aber ich empfinde es als zu stressig, seinen vielen Eindrücken nachzugehen. Ich verbringe die Zeit lieber mit Annalisa, ihrem Mann Luca und Mira, ihrer entzückenden, original römischen Katze.

Das einzige, das ich mir ansehe, ist das Castelvecchio. Bei den vorherigen Besuchen in Verona schaffte ich es nie hinein und kenne nur die dazugehörige Pontevecchio, eine Brücke, die über die Etsch in die alte Festung führt. Das Museum ist lehrreich und der Ausblick vom obersten Stockwerk auf Verona – wie erwartet – sehr schön. Ansonsten verbringe ich den halben Samstag damit, mich um Dinge wie meine Betriebskostenabrechnung oder die Bearbeitung der bisherigen Fotos zu kümmern. Alltagskram eben. Aber gerade in dieser aufregenden Zeit tun langweilige Routinetätigkeiten gut, so kann ein wenig Ruhe einkehren.

Ein besonderes Highlight meines Wochenendes in Verona ist aber das grandiose Abendessen im Pane&Vino, einem Restaurant, dass sich den Amarone an die Stirn geheftet hat. Zusammen mit einer Freundin von Annalisa schlemmen wir, trinken verdammt guten Wein und unterhalten uns lange – ein perfekter italienischer Abend, wie er im Bilderbuch steht. Es ist genau das, was ich nach der holprigen ersten Etappe dieser Reise brauche: Nette Menschen, tolle Gespräche und das Gefühl, endlich in Italien angekommen zu sein.

Die noch winterliche Burg Reifenstein in Sterzing

Brixen an einem schönen Frühlingsmorgen

Der Markt in Bozen mit allerhand Leckereien

Neptun in Trento

Die kunstvoll verzierte Sparkasse in Rovereto

Der Hafen von Torbole mit dem kleinen Zollhäuschen

Das malerische Malcesine

Die Arena in Verona ist ein unglaubliches Bauwerk