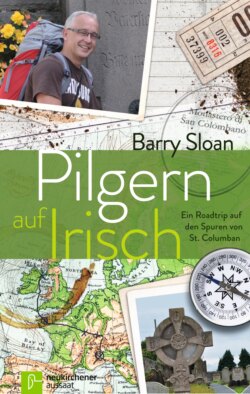

Читать книгу Pilgern auf Irisch - Barry Sloan - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3. WIR AUSLÄNDER

ОглавлениеIn Carrickfergus übernachte ich bei Angehörigen. Am nächsten Morgen nehme ich das Angebot meines Bruders dankbar an, mich auf dem Weg zur Arbeit bis Belfast mitzunehmen. Die halbstündige Fahrt entlang der Küstenstraße ist für mich eine Reise in die Vergangenheit: vorbei an Greenisland, wo ich in die Grundschule ging und dem Mädchen begegnete, das später meine Frau wurde; an der Universität von Ulster in Jordanstown, wo ich als Techniker arbeitete, bevor ich in den Pastorendienst berufen wurde; und an Whiteabbey Methodist, der Gemeinde, in der ich als Theologiestudent mein erstes Praktikum machte. Sie hat mich überlebt – die Kirche steht noch.

Mein Bruder setzt mich an der Busstation »Europa« in Belfast ab. Nicht weil mein Ziel Europa ist – als gäbe es hier noch andere Bushaltestellen, an denen die Busse zu den übrigen Kontinenten abfahren würden. Nein, die Bushaltestelle ist einfach allgemein bekannt als »Europa«, weil sie direkt neben einer der Sehenswürdigkeiten Belfasts liegt, dem Europa Hotel, auch bekannt als das »meistbombardierte Hotel Europas« (achtundzwanzigmal während der Zeit, die wir in Nordirland etwas beschönigend »The Troubles – die Schwierigkeiten« nennen). Ich bezahle die zwölf Pfund Sterling für eine Fahrkarte zum Dubliner Flughafen, wo ich in einen anderen Bus Richtung Süden umsteigen kann, der mich nach Rosslare bringen wird. Ich habe vor, die Nachtfähre von Rosslare nach Cherbourg in Frankreich zu nehmen.

Während ich auf den Bus warte, fällt mir auf, wie sehr sich Belfast in den letzten Jahren verändert hat. Ich habe Nordirland 1998 verlassen, dem Jahr des Karfreitagsabkommens und des beginnenden Friedensprozesses. Der politische Fortschritt seither ist einfach verblüffend, und der Frieden zahlt sich ungeheuer aus: mehr Arbeit, mehr Investitionen ... und mehr Ausländer. Ich bin angenehm überrascht, als ich bemerke, wie viele Ausländer in der Nähe der Busstation unterwegs sind. Das ist nicht nur ein Anzeichen für eine sichere, sondern auch für eine reife Stadt. Vielleicht wird Belfast am Ende doch noch erwachsen.

Mir ist bewusst, dass ich in ein paar Stunden selbst Ausländer sein werde, und so sehr ich es liebe, in Deutschland, meiner zweiten Heimat, zu leben, macht es mich immer noch traurig, Nordirland zu verlassen. Im Bus nach Dublin habe ich Zeit, darüber nachzudenken, was ich am meisten an meiner Heimat mag: Familie und Freunde natürlich, aber auch anderes. Das Meer. Ich vermisse es, im Jachthafen am Carrickfergus Castle spazieren zu gehen oder einen Bummel an der Küste von Jordanstown zu machen. Ich vermisse das windige Wetter. Unglaublich, ich weiß, aber in Deutschland sehne ich mich manchmal nach einer guten alten nordirischen Brise, die einem die Hirngespinste aus dem Kopf weht. Oder Torffeuer, eine der Freuden, die man kennenlernen darf, wenn man im County Fermanagh arbeitet. Ich vermisse auch all die anderen lebensnotwendigen Dinge, ohne die kein Eingeborener in Ulster auskommt: Einkaufen bei Tesco, Cadbury’s Flake Schokoriegel und Cheese and Onion Chips von Tayto.

An der Haltestelle von Banbridge erinnert mich ein Teenager an noch etwas, das ich an meiner Heimat liebe. Nachdem der junge Mann aus dem Bus ausgestiegen ist, dreht er sich zum Fahrer um und sagt: »Thanks very much!« Ich hatte ganz vergessen, dass wir das in Irland so machen. Ob Nord oder Süd, jeder bedankt sich beim Aussteigen beim Busfahrer mit einem »Dank dir, Kumpel!« oder einem einfachen »Danke«.

Das ist in Deutschland nicht üblich. Nicht weil die Deutschen weniger dankbar oder höflich wären, sondern einfach, weil es eine andere Kultur ist, in der die Dinge anders laufen. Beispielsweise sind Deutsche daran gewöhnt, alle Anwesenden mit einem »Guten Tag« zu grüßen, wenn sie den Laden an der Ecke betreten oder das Wartezimmer beim Arzt. In Deutschland kann es auch passieren, dass jemand ins Postamt kommt, während man dort Schlange steht, und einen Gruß in die Runde wirft. In Nordirland würde man einfach ins Wartezimmer gehen, sich ruhig hinsetzen und nur die Leute direkt neben sich zur Kenntnis nehmen. Würde man beim Hereinkommen laut »Guten Morgen« sagen, würden die Anwesenden vermutlich denken, man wäre dort angestellt und wollte aus irgendeinem Grund die Aufmerksamkeit der Wartenden erwecken. Auch bei der Post würden wir fragende Blicke ernten, wenn wir beim Hereinkommen die Menschen in der Schlange begrüßten. Das ist bei uns einfach nicht üblich.

Andererseits grüßen wir uns auf der Straße. Das ist etwas, das die Deutschen nicht so machen. Auf einer überfüllten Straße in der Stadt ist es natürlich etwas anderes, aber wenn man in Nordirland jemanden auf einer ruhigen Gasse trifft, grüßt man normalerweise mit einem Nicken oder einem »Geht’s gut?« oder »Na, du?«, auch wenn man die andere Person nicht kennt. Es kann auch ein Kommentar über das Wetter sein, wie: »Kalt heute«, oder ein freundliches Wortgeplänkel darüber, was die andere Person offenbar gerade tut: »Sieht aus, als ob er mit dir Gassi geht!« (zu jemandem, der einen großen Hund ausführt), oder: »Ich werde schon müde, wenn ich euch nur ansehe« (zu Joggern), oder: »Hoffentlich wird das Wetter so, wie du glaubst« (zu jemandem, der kurze Hosen trägt, obwohl es kalt ist). »Hallo« funktioniert auch, wenn man einen Fremden grüßt, aber uns Menschen aus Ulster würde dabei irgendetwas fehlen.

Iren sind jedenfalls Leute, die sehr gern auf der Straße grüßen. Normalerweise gehen wir nicht an anderen vorbei, ohne etwas zu sagen. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland kann man zum Arzt gehen und im Wartezimmer indirekt von jemandem gegrüßt werden, der hereinkommt und sich neben einen setzt. Aber zwanzig Minuten später kann man genau derselben Person auf einer menschenleeren Straße begegnen und sie wird ohne ein Sterbenswörtchen an einem vorbeilaufen. Kein Wiedererkennen, kein Nicken, kein Hallo, nichts. Und dabei sind diese Leute nicht unhöflich oder gleichgültig. Sie sind nur »anders«. In Deutschland tut man Dinge, die uns Iren merkwürdig erscheinen. Genau so muss umgekehrt manches an unserem Verhalten auf Deutsche seltsam wirken.

Als ob Gott mich auf das Kommende und auf alles vorbereiten wollte, was mir in den nächsten Tagen kulturell anders und fremd erscheinen wird, arrangiert er es so, dass ich meine letzten Stunden in Irland mit Menschen aus anderen Ländern verbringe.

Zuerst begegne ich einem jungen Backpacker aus Finnland, mit dem ich in der Schlange an der Busstation plaudere. Er hat gerade sein Studium beendet und reist drei Monate lang durch Europa. Danach sitzt hinter mir im Bus ein Paar mittleren Alters aus Frankreich, das eine Urlaubsreise macht und dessen Redefluss genau so ist, wie ich mir meine Busverbindung von Belfast nach Dublin wünschen würde: nonstop. Vor dem Dubliner Flughafen frage ich einen rundlichen Mitarbeiter von Bus Éireann, wo der Bus nach Rosslare abfährt. Er antwortet mir auf Englisch. Aber nicht so, wie ich es kenne. Ich muss mich enorm konzentrieren, um seinen starken Dubliner Dialekt zu verstehen, mit dem er mich zur Bushaltestelle Nummer acht lotst. Der Pfiff des dicken Kontrolleurs hingegen ist unmissverständlich. Gekonnt lenkt er die Aufmerksamkeit des polnischen Fahrers auf sich, der gerade mit dem Bus nach Rosslare abgefahren ist, ohne uns, die wir geduldig an Haltestelle Nummer acht warten, mitzunehmen.

Wir sind dankbar für den Umstand, dass Zurückpfeifen in Polen eine akzeptierte Kommunikationsform ist, denn der Bus nach Rosslare kommt kreischend zum Stehen und fährt uns Möchtegern-Passagieren rückwärts entgegen. Ich verstaue meinen Rucksack im Gepäckfach und setze mich auf einen Platz vorn im Bus, direkt hinter dem Fahrer. Abgesehen davon, dass er sehr gestresst wirkt, scheint der Mann auch religiös zu sein, denn ich höre ihn zu unterschiedlichen Gelegenheiten und Fahrzeugen »Jesus, Maria und Josef« murmeln.

Für unseren polnischen Busfahrer wird es noch aufreibender, nachdem wir die Bushaltestelle in der Dubliner Innenstadt angefahren haben. Ein Angestellter des Busunternehmens hilft einer afrikanischen Dame beim Einsteigen, lässt unseren Busfahrer wissen, dass sie nach Ovoca Manor möchte, und bittet ihn, sie an der richtigen Haltestelle aussteigen zu lassen. Diese simple Bitte führt zu einer Art moderner Fassung der biblischen Geschichte vom Turmbau zu Babel. Unser polnischer Freund, dessen Englischkenntnisse begrenzt sind, hat nicht die leiseste Ahnung, wo Ovoca Manor sein könnte, da es nicht an seiner Busroute liegt. Die afrikanische Dame, die noch weniger Englisch spricht, hat ebenfalls nicht die geringste Vorstellung davon, wo sie angeblich aus dem Bus aussteigen soll, und sieht im Verlauf unserer Fahrt zunehmend besorgt aus.

Als unser Bus planmäßig in Wicklow hält, beschließe ich, einen Mann, der gerade einsteigt, zu fragen, ob Ovoca Manor in der Nähe ist. Leider versteht er meinen nordirischen Akzent nicht und ich muss dreimal fragen, bis er mich schließlich doch versteht und mir antworten kann. Leider verstehe ich wiederum nichts von dem, was er sagt, und bitte ihn, es zu wiederholen, was er tut. Wieder kein Erfolg. Ein drittes Mal versuchen wir, unseren Turm zu Babel zu bauen, und dieses Mal schaffen wir es, anders als in der biblischen Geschichte. Trotz der schluchzenden afrikanischen Dame zu meiner Linken und der inbrünstigen Anrufungen Jesu Christi von der Pole Position zu meiner Rechten begreife ich schließlich, was der Dubliner mir sagt: Dies ist tatsächlich die Haltestelle, die am dichtesten an Ovoca Manor liegt. Die junge Dame muss hier aussteigen und einen anderen Bus nehmen, der sie die letzten sechs Meilen bis zu ihrem Ziel bringen wird. Dieses Mal hoffentlich ohne Zwischenfälle.

Während unser Bus sich wieder weiter durch die schöne irische Landschaft mit ihren kleinen Küstenstädte und Dörfern schlängelt, denke ich darüber nach, wie frustrierend Sprache sein kann – oder das Fehlen derselben. Natürlich wird alles noch komplizierter, wenn es verschiedene Worte für ein und dieselbe Sache gibt ... wie bei dem Namen unseres Abtes von Bangor.

Columbanus, Columban, Columba, Coulomb. Nein, das ist nicht die Deklination eines lateinischen Nomens, sondern es sind die unterschiedlichen Namen des Anführers der zwölf Mönche aus Bangor, die im sechsten Jahrhundert die Segel nach Frankreich setzten. Es wird sogar noch verwirrender, weil Columba aus Bangor auch bekannt ist als Columba der Jüngere, was nahelegt, dass es auch einen Columba den Älteren gegeben haben muss. Dieser wiederum wurde allem Anschein nach auch Columcille genannt. Erinnern Sie sich an ihn? Der missionarische Mönch aus Derry, der sich in Iona niedergelassen hat? Nehmen Sie die sprachlichen Modifikationen hinzu, die dem Namen auf dem Weg durch Frankreich, Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien widerfuhren, und Sie haben die oben beschriebene Liste der Variationen – und eine hohe Wahrscheinlichkeit von Turmbau-zu-Babel-Momenten.

Damit es nicht zu kompliziert wird, entscheide ich mich für den Namen Columban. Ein Name, der, nebenbei bemerkt, in seiner verkürzten Form bis heute in Irland beliebt ist: »Colum«, was so viel bedeutet wie Taube. Columbo dagegen ist, je nachdem, mit wem man spricht, entweder die Hauptstadt von Sri Lanka oder ein Inspektor der Mordkommission in einer berühmten amerikanischen Krimiserie, und nicht mit unserem Pilger des sechsten Jahrhunderts zu verwechseln.

Die Gebete unseres um göttlichen Beistand flehenden Fahrers müssen erhört worden sein, denn wir erreichen pünktlich den Hafen von Rosslare. Dort wartet schon die Oscar Wilde, die Fähre nach Cherbourg, die während der achtzehnstündigen Überfahrt mein Zuhause sein wird. Nachdem ich ein einfaches Ticket ohne Kabine gekauft habe, mache ich mich auf den Weg zum Check-in-Schalter, wo schon eine größere Gruppe Italiener wartet. Ich nutze die Gelegenheit, um in Erfahrung zu bringen, was der italienische Ausdruck für »per Anhalter fahren« ist. Das könnte nützlich sein, wenn ich nach Mailand will oder noch weiter südlich auf dem Weg nach Bobbio bin. Autostop klingt nicht sehr italienisch, finde ich, was für mich praktisch ist, aber jemanden zu fragen, ob man nach Mailand mitfahren kann, ist um einiges kniffliger: Vorrei un passagio per Milano?

An Bord der Fähre zu gehen, ist entspannt und unkompliziert. Eine angenehme Erfahrung, verglichen mit den Billigfliegern, die ich normalerweise nutze und bei denen das Boarding an ein hektisches Reise-nach-Jerusalem-Spiel erinnert. Aufgescheuchte Passagiere versuchen sich möglichst gut in Position zu bringen, damit sie nur ja nicht als Letzte stehenbleiben müssen. Vielleicht werden die Menschen, die mit Billigfliegern reisen, eines Tages einen wichtigen Unterschied zu dem Spiel erkennen: Es gibt nie weniger Stühle als Mitspieler. Ich habe jedenfalls noch nicht erlebt, dass eine Stewardess einen Sitz aus dem Flugzeug entfernt, bevor die Passagiere an Bord gehen.

Beim Betreten des Schiffes werden wir im Rezeptionsbereich von einem Violinisten und einem Akkordeonspieler begrüßt, die beruhigende, leicht verdauliche Musik spielen. Ich nehme zur Kenntnis, dass »Näher, mein Gott, zu dir« und andere Stücke, die mit der Titanic in Verbindung gebracht werden könnten, nicht in ihrem Repertoire vorhanden sind. Ein freundlicher Steward begleitet mich in einen ruhigeren Bereich des Schiffes zu meinem Liegesessel, der sich auf Deck 10 in einem kleinen Abteil mit insgesamt zwanzig Sesseln befindet. Nur sieben weitere Leute sind hier untergebracht, und sie haben die Sessel am Fenster schon mit Beschlag belegt. Von dort aus hat man freie Sicht auf den Rumpf eines Rettungsbootes, das in ungefähr zwei Metern Entfernung draußen auf dem Deck befestigt ist. Ich sehe mich um und stelle fest, dass in den beliebtesten Ecken des Raumes schon Schlafsäcke ausgerollt sind. Die Reise nach Jerusalem hat begonnen. Ich mache mit und öffne meinen Rucksack im Gang zwischen zwei Sitzreihen, markiere mein Territorium und vergewissere mich, dass ich nicht zu den Verlierern gehören werde, wenn die Musik aufhört.

Meine Mitbewohner für diese Nacht sind Biker. Passenderweise ist Columban der Schutzheilige der Motorradfahrer. Sie sind keine Biker vom Typ Hell’s Angels, eher normale Leute, die den Kontinent mit dem Motorrad bereisen. Es sind drei Esten, ein junges Paar aus Ungarn, ein Italiener und ein Tscheche. Unter ihnen bin ich ein weiterer »Ausländer« und der Einzige von uns, der nicht auf der irischen Insel lebt.

Ich setze mich, esse die beiden Schinken-Käse-Brötchen, die ich vor ein paar Stunden in Belfast gekauft habe, und spüle sie mit dem Rest meiner Cola runter. Die Biker sind in ein Gespräch vertieft. Sie unterhalten sich in Englisch, der Sprache, die ihnen gemeinsam ist, aber ich verstehe nicht viel, weil sie von Motorrädern reden, und während der nächsten anderthalb Stunden bekomme ich meinen privaten Motorrad-Crashkurs. Ich lerne viel über GIVI Monolock Montageteile, Scheinwerfer mit E-Kennzeichnung, durchschnittliche Abgaswerte einer CB 500 und darüber, dass selbst weiche Motorradsitze die Innenseiten der Oberschenkel wundscheuern können.

Als ich das Außendeck betrete, um meinem Gehirn eine Pause zu gönnen, hat die Oscar Wilde bereits das offene Meer erreicht. Trotz windigen Wetters ist kaum eine Bewegung des Schiffes wahrzunehmen, dank der modernen Stabilisatoren, mit denen es ausgestattet ist. Die technische Entwicklung hat seit den Tagen Columbans offensichtlich riesige Fortschritte gemacht. Er und seine Jünger traten die Reise in einem Curragh an, einem kleinen, offenen Segelboot, das aus Leder und leichtem Holz gefertigt war.

Ich persönlich bin froh über die Stabilisatoren, obwohl sie mir immer den Eindruck vermitteln, als müsste der Kapitän seine Sache erst noch lernen, bis er eines Tages in der Lage sein wird, sein Schiff »richtig« zu steuern – so wie ein Kind, das mit Stützrädern Fahrrad fahren lernt. Ich stehe windgeschützt an der Reling und schaue hinaus auf das Kielwasser, die Spur, die unser Schiff auf seinem Weg durch die Irische See hinterlässt. Einen Moment lang bin ich wie hypnotisiert von dem Anblick der unzähligen Strudel im aufgewühlten Meerwasser unter mir. Sie drehen und verwirbeln sich, wie bei einem Freestyle-Tanz, bevor sie in ihre ursprüngliche Form zurückfallen und sich wieder dem größeren Rhythmus des Meeres anpassen. Auch das hat Tiefe.

Als ich zu meinem Sessel zurückkehre, sind meine Mitbewohner bis auf zwei in die Bar gegangen. Im Abteil ist es jetzt ruhig. Das einzige wahrnehmbare Geräusch ist das dumpfe Summen der Maschinen tief unter uns, im Bauch des Schiffes. Ich klettere in meinen Schlafsack und bin dankbar für den Teppich unter mir, auch wenn eine weichere Unterlage sicher nicht verkehrt gewesen wäre.

Mittlerweile fahren wir in internationalen Gewässern. Hier sind wir alle Ausländer. Ich muss wieder an unseren polnischen Busfahrer denken und an seinen Mut, noch einmal von vorn anzufangen, in einem fremden Land, in dem alles anders und schwieriger für ihn ist. Ich denke an die Biker auf meinem Deck, alle in den Zwanzigern, aus unterschiedlichen Teilen Europas, die nach Irland gekommen sind, um dort zu studieren oder zu arbeiten. Ich verstehe sie. Ich weiß, wie sie sich fühlen, weil ich selbst als Ausländer in einem anderen europäischen Land lebe und arbeite. Und ich muss lächeln, wenn ich daran denke, wie Columban dazu beigetragen hat, dass all dies so gekommen ist.

Robert Schumann, einer der Gründungsväter der Europäischen Gemeinschaft und erster Präsident des Europäischen Parlaments, beschrieb Columban im Jahr 1950 als den Schutzpatron all jener, die danach streben, ein geeintes Europa zu schaffen, da Columban eine geistliche Einheit unter den wichtigsten europäischen Ländern seiner Zeit bewirkte. Seine Reise durch das verwüstete Europa nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches überzeugte Columban davon, dass das gesamte Europa ein Ganzes sein sollte, zusammengehalten durch seine christlichen Wurzeln und in der Lage, alle ethnischen und kulturellen Schranken zu überwinden.

Wäre ich Columban, würde sich mein Boot morgen früh Neustria nähern, das im sechsten Jahrhundert der westliche Teil des fränkischen Königreiches war. Aber wie der Lauf der Geschichte nun einmal ist, wird die Fähre Oscar Wilde im Cherbourg des heutigen Frankreich anlegen, wo mein Columban-Abenteuer beginnt.

Ich weiß, dass für Columban alles unendlich viel schwerer war, als er vor vierzehnhundert Jahren den Fuß auf französischen Boden setzte. Aber das hindert mich nicht daran, mir Sorgen darüber zu machen, wie es ab morgen für mich weitergehen wird. Wird das Fahren per Anhalter klappen? Wer wird halten und mich mitnehmen? Wie weit werde ich kommen? Werde ich nicht in Gefahr geraten? Wo werde ich morgen Abend übernachten? Was wird der nächste Tag bringen? Gott kennt meine Gedanken und versucht, mir die Angst zu nehmen. Das sanfte Vibrieren der Oscar Wilde wiegt mich in den Schlaf, als würde sie mir die Worte ihres Namensvetters ins Ohr flüstern, eines anderen nordirischen Reisenden, den es nach Frankreich verschlug: »Die Spannung ist fürchterlich. Ich hoffe, sie geht nicht so schnell vorbei.«