Читать книгу Без любви весь мир – пустыня - Борис Дмитриевич Дрозд - Страница 5

Глава IV

Год роковой, трагический…

ОглавлениеМолодой Чехов – писатель плодовитый и очень работоспособный. Начинал он, как известно, с небольших юмористических рассказов, которые печатал в журналах «Будильник», «Стрекоза», «Развлечение», Осколки» и других…

В среднем он писал по одному большому тому в год. Вот эта хроника: 2 том ПСС – 382 стр. текста, написан в период 1883 – начало 1884 гг. 3 том – 482 стр. текста. Период – май 1884-май 1885 гг. В переломном, 1886 году с марта по декабрь Чехов написал 84 рассказа, собранных в 4 томе ПСС. 84 рассказа за неполных десять месяцев! Среди них – «На пути», «Агафья», «Волк», «Кошмар», «Несчастье», «Панихида», «Ведьма» и другие шедевры. Это 8,4 рассказа в месяц – в итоге 500 страничный том. Потрясающая работоспособность и трудоспособность! Чехов – писатель плодовитый, но главное – трудоспособный. До 1888 года он в среднем писал по одному большому тому в 500 страниц в год.

В следующем в 1887 году количество рассказов сокращается еще ненамного, всего на четверть – с 84 до 62, но все равно в итоге выходит 500 страничный том. И среди них такие шедевры, глубокие рассказы – «Тиф», «Володя», «Счастье», «Враги», «Холодная кровь», «Поцелуй», «Верочка». И лишь в 1888 году резко сокращается количество написанного.

По 500 страниц в год – это роман размером с «Утраченные иллюзии» О. Бальзака. И хотя не все равнозначного, хорошего качества, но работоспособность и трудоспособность, неведомая никому из русских писателей. Тем более в такие почти юные годы. Да и из мировых знаменитостей немногие сравнятся с ним. Факт, достойный поучения и восхищения и, несомненно, подражания. А ведь еще была медицина, которая тоже отнимала время. А ведь надо еще читать. Он отрезал себя от многого, отказал себе во многом, пожертвовал многим. А ведь это – молодость, лучшие ее страницы для красивого, интересного, обаятельного молодого мужчины. 26 лет – самый расцвет, вернее первая пора расцвета. И даже если бы он ничего более не написал, он оставил бы после себя яркий след. Чехов своими рассказами демонстрировал поразительные, почти неисчерпаемые возможности по нахождению и использованию тем, сюжетов и их переработке и воплощению в творчество. У него никогда не было проблем с темами и сюжетами, а глубина их разработки поражает. Тут все остальные писатели, особенно сверстники – дети перед ним. И.А.Бунин позднее, описывая свою дружбу с А.П.Чеховым, признавался в своих воспоминаниях: «Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок… Ведь до тридцати лет написаны „Скучная история“, „Тиф“ и другие, поражающие опытом его произведения.»

В 1886 году далеко не безобидный юморист и острый на язык насмешник однажды получил от старого, маститого писателя Д. Григоровича письмо, ставшее впоследствии знаменитым, – письмо, круто изменившее его судьбу. В нем автор «Антона Горемыки» советовал молодому писателю пересмотреть свое отношение к литературе, к творчеству вообще, в частности, к многописанию. С начала 1886 года Чехов по рекомендации Григоровича получает приглашение от Суворина сотрудничать в его газете «Новое время». И он пишет Суворину от 21.02.1886 года: «Пишу я сравнительно немного: не более 2—3 мелких рассказов в неделю.

И это у него называется «немного». А Григоровичу он пишет, что «письму я отдаю досуг, часа два-три в день и кусочек ночи, то есть время, годное только для мелкой работы».

Никто из наших писателей не дебютировал так, как Чехов. Я говорю не о громкости дебюта, когда одно только произведение выводило писателя от безвестности к известности и даже – в знаменитости. Такие дебюты в русской литературе были, в особенности дебют Достоевского в 25 лет со своими «Бедными людьми». Л. Толстой дебютировал в 23 года «Детством» и сразу стал замечен. В 23 года Гоголь выпустил «Миргород» и сразу же стал знаменит, хотя это уже вторая его книжка. А первая была еще юношеская. Но когда я говорю о дебюте Чехова, я имею в виду и глубину постижения жизни в столь молодом возрасте, и о разнообразии тем и сюжетов, а главное – о знании жизни. В вещах Чехова не было привязанности к какой-то одной среде, сословию, классу, местности, выходцем которой был писатель. В литературу пришел писатель невиданного доселе жизненного опыта по разнообразию, несмотря на столь молодые годы. Как это ему удавалось? Какое нужно иметь зрение? В его рассказах было огромное разнообразие лиц, характеров, мест действий, тем, сюжетов. И попробуй, определи, где автор жил, чем занимался, какой деятельностью, кто он по профессии, к какому сословию принадлежит. К примеру, Гоголь и Толстой дебютировали, использовав впечатления детства – «Вечера» и «Детство, Отрочество, Юность». Достоевский «Бедными людьми» отобразил среду, в которой жил. Гоголь продолжает использовать детские впечатления и пишет «Миргород», Толстой живет на Кавказе, а затем в Севастополе, и это отражается в его вещах – «Набег», «Рубка леса», «Севастопольские рассказы». Попробуй, отыщи в рассказах Чехова «следы» его жизни! Чехов не пишет ни о медицине, ни о врачах, ни о народных больничных нуждах, ни о детстве, ни о чем таком, что связано было с его профессией, местом его проживания или впечатлениями детства, как это вообще свойственно молодым писателям. Герои Чехова – пестрота необычайная. (Один из его сборников так и назван – «Пестрые рассказы»). Это доктора, чиновники, адвокаты, присяжные поверенные и заседатели, секретари судов, мировые, прокуроры, земцы, мелкие дворяне, разорившиеся помещики, актеры, актрисы, художники, городовые, купцы, студенты, дачники, мужики и бабы, извозчики, егеря и множество других. Пожалуй, нет ни одного слоя, сферы жизни, в которую бы не заглянул острый взгляд молодого писателя. Чехов знает кулинарию («Сирена»), он досконально знает церковную службу («Панихида»), ему ведомо судопроизводство («Сонная одурь», медицина, театр, он проник за кулисы и увидел актерские драмы («Актерская гибель», «Калхас», «Средство от запоя»), увидел нищету и горе мужиков и баб, их любовные и жизненные драмы («Злоумышленник», «Егерь», «Агафья»). И многое другое.

Это показано еще пока во многом эскизно, но разнообразие это, язык, знание среды поражают и могут служить отличным примером для молодого писателя.

Поиск героя – это вообще свойственно любому молодому писателю. Прежние писатели искали и старались показать героя, который бы нес какую-нибудь идею, направление или тенденцию. Это было привычно для русской литературы, и было непременным требованием и публики и критики. Молодой Чехов в этом смысле «безгероичен». За это ему крепко доставалось от тогдашней критики, потому что хотели видеть героя, в котором бы прямо выражалось мировоззрение автора. Его герои – все, кто попадался ему на глаза. Постепенно, конечно, выкристаллизовывается (уже к 1887—1889 году) чеховский «герой», несущий его, чеховскую идею и тенденцию. Первый в таком ряду героев – Иванов.

Карьера его медленно, но верно растет. Впрочем, сказать медленно, значит, ничего не сказать. Автор «Будильника», «Развлечения», «Осколков» становится автором солидных, читаемых – «Петербургской газеты», а вскоре и «Нового времени», у которого тысячи подписчиков по всей стране. Гонорары его неизмеримо растут. Многие его сверстники, даже более старшие товарищи, так и остались на этом, «осколочном» уровне, а он шагает вверх. Растет его известность, растут его доходы. А ему всего-то ничего. 26—27 – разве это возраст для писателя? Многие в этом возрасте только-только начинают. К примеру, о Тургеневе, Бунине, Куприне, Л. Андрееве и многих других писателях этого возраста как о литераторах и сказать-то нечего. Что они написали к 26—27 годам? А у него к тому времени 4—5 томов уже написано.

Вообще, говоря о плодовитости Чехова, никогда нельзя забывать о нужде. Нужда – сильный двигатель и вдохновитель писателя. А русского, быть может, в особенности. Нужда постоянно подвигала его к работе. Свободных денег, в сущности, не было никогда. Даже когда он купил уже себе именьице Мелихово с небольшим хозяйством, зачастую выходило так, что будущий гонорар был расписан наперед. Конечно, это уже не студенческая, бедовая бедность, когда нечего есть и нет теплой шубы. Такой нищеты у него не было с конца 80-х годов. Но у Чехова большая семья на содержании – отец, мать, сестра, младшие братья. И у каждого свои нужды. Нужда напоминала о себе вплоть до 1898 года, пока он не продал свои сочинения издателю Марксу. Многие его письма вплоть до этого времени – это крик о безденежье. В этом смысле известный литературный критик и первый биограф Чехова А. Измайлов сравнивает Чехова с Достоевским, – тот, кстати, тоже немаленькую часть своих средств тратил на содержание своих близких и неблизких родственников, содержал семью умершего рано брата Михаила, давал деньги приемному сыну своей первой жены М. Исаевой – бездельнику и вымогателю Павлу.

Но Чехов – человек практичный, в денежных делах трезвый и расчетливый. Он вел их куда лучше других русских литераторов, в денежных делах, как правило, непрактичных. Бунин, к примеру, умудрился Нобелевскую премию в 100.000 долларов прожить в три года – громаднейшие в ту пору деньги. Конечно, помогли многочисленные просители, и он не мог отказать. У Достоевского от порядочного гонорара на другой день буквально не оставалось ни гроша.

С Чеховым такого бы не могло произойти.

Нужда и плодовитость – это взаимосвязано. Зависимость от денег сильно стимулирует писателя. И тут Чехов не исключение.

В 1887—1889 годы резко меняется общее настроение вещей. За то время, когда он решил отойти от медицины и целиком посвятить себя литературе, неизмеримо вырос он как писатель, художник, философ. Невозможно даже поверить в почти сказочную быстроту его писательского роста – ведь расстояние между небольшими, еще шуточными рассказами «Беззаконие», «Сирена» (лето 1887 г.) и до «Скучной истории» (сентябрь 1889 г.) он прошел всего за два года. Небывало короткое расстояние! Такое расстояние прошел только Гоголь от ученических «Вечеров» до «Старосветских помещиков». Непостижимо быстро вырос он как писатель, художник и философ, он ставит общечеловеческие вопросы: о смысле жизни, правде, лжи, добре, зле, истине, смерти, красоте… Но трактует их по-своему, по новому, по-чеховски…

А как же быть с главным – с любовью женщины, с личным счастьем? Какое там! Тут и оглядеться-то некогда. Какое там счастье, какая любовь! Тут семью, себя надо вытащить из нищеты, чтобы «не умереть на чердаке», имя себе создать, выучить Машу, младших братьев, подумать о собственном гнездышке… Да и все впереди еще! 26 лет – разве это возраст? И для любви и для творчества. Но разумеется, Антон подумывает и о любви, и о семейной жизни. Явится женщина, и он влюбится, непременно влюбится. Надо только встретить ее и влюбиться.

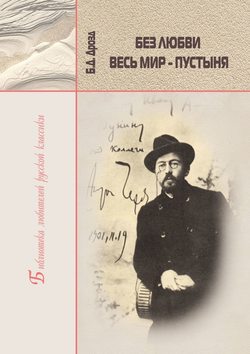

Дело, в сущности, за малым. Он увлекается женщинами, ухаживает, крутит романы, но настоящей любви до сих пор нет. Ведь без любви никак нельзя. Особенно ему, который только о любви и мечтает втайне. Он молод, красив, интересен, высок ростом, не богат, но и не совсем без денег, заработок его все время растет… Судьба не обидела его… Оставалось лишь влюбиться… Его современница писательница Т. Щепкина-Куперник видит его таким в пору расцвета его молодости, в 80-е годы: «Его можно назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад волосы, небольшая бородка и усы. Держался он скромно, но без лишней застенчивости; жест сдержанный. Низкий бас с густым металлом (голос, который так нравится женщинам, замечу от себя. – Б.Д.); дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности.»

Если женщина пишет о мужчине, что он был скорее красив, значит, так оно и было в действительности. Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на его портреты 80-х годов.

Но далее Щепкина пишет: «Через час можно было определить еще две отметных черты. Внутреннее равновесие, спокойствие независимости, – в помине не было той улыбки, которая не сходит с лица собеседников, встретившихся на какой-то обоюдно приятной теме. Знаете эту напряженную любезную улыбку, выражающую: «Ах, как мне приятно с вами беседовать» или «У нас с вами, конечно, одни и те же вкусы».

Его же улыбка – это второе – была совсем особенная. Она сразу, быстро появлялась и так же быстро исчезала, Широкая, открытая, всем лицом, искренняя, но всегда накоротке. Точно человек спохватывался, что, пожалуй, по этому поводу дольше улыбаться и не следует. Это у Чехова было на всю жизнь. И это было фамильное. Такая же манера улыбаться была у его матери, у сестры, и, в особенности, у брата Ивана.» (там же стр. 280).

Вот что пишет о нем писатель Телешов: «…И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов (писатель. – Б.Д.) подвел меня к высокому молодому человеку с красивым лицом, с русой бородкой и ясными, немного насмешливыми глазами, будто улыбающимися:

– Чехов.»

О том, что Чехов был красив говорит и Лазарев-Грузинский, который вспоминает: «В восьмидесятые годы, когда я познакомился с Чеховым, он казался мне очень красивым, но мне хотелось знать женское мнение о наружности Чехова, и я спросил одну женщину исключительной красоты, когда-то встречавшуюся с Чеховым, что представлял из себя Чехов на женский взгляд?

Она ответила:

– Он был очень красив…

Театральный режиссер Немирович-Данченко: «Успех у женщин, кажется, имел большой. Говорю «кажется», потому что болтать на эту тему не любили ни он, ни я. Сужу по долетевшим слухам…

Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как его талантом. Думаю, что он был пленительным».

Пленительным и красивым (Б.Д.).

Красив, успех у женщин большой. Но где же она, его женщина? Одна среди многих.

Он хочет полюбить, но… он не может полюбить – вот что вдруг осознал он. 1887 год в этом смысле знаковый для него. Он понял, что в нем самом, в его душе, в сердце, сложилось какое-то серьезное препятствие для любви, какое-то губительная, разрушительная черта.

И началось это осознание с рассказа «Верочка», совсем вроде бы незаметного рассказа. Незаметного для широкой публики, для критики. Но существенный для самого Чехова. Кстати, Лев Толстой считал его одним из лучших у Чехова.

В рассказе героиня его изъяснятся в любви герою, Огневу: «Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум или заговорила неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдания Веры казались ему приторными»… (стр. 82, том 5 ПСС).

27-летний Чехов через своего героя так описывает свое состояние. «Ах, да нельзя же любить насильно! – убеждал он себя и в то же время думал: – Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под тридцать! (Герою 29 лет. – Б.Д.). Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу… О, собачья старость! Старость в тридцать лет!»

Главное препятствие для любви, оказывается… он сам! Препятствие для любви лежит в нем самом, в его душе.

В 1887 году Чехову 27 лет (его герою 29 лет), и он с тревогой отмечает такое ужасное свойство в себе, как неспособность полюбить, холодность, бесчувствие. Для него самого в ту пору это было, вероятно, открытием – и открытием потрясающим. В то время, быть может, это еще не предвещало признаков беды, несчастья, а означало лишь неприятное свойство – вполне, со временем, поправимое. Откуда они, эти черты? Он ставит себе диагноз: ранняя старость, бессилие души. Причины, считает он и его герой, – в воспитании, в беспорядочной борьбе за кусок хлеба, в номерной, бессемейной жизни, то есть перечень всего того, что прожито им самим.

Так ли это? Если так, то лишь частично. Что-то лежало еще внутри него, то, что мешало ему отдаться чувству целиком, какое-то препятствие. Что? Холодность? Бесстрастие? Бесчувствие? «Неодолимая привычка к объективности», – говорит о себе герой (ведь он по профессии статистик). Но ведь «неодолимая привычка к объективности» – это психологическая черта самого Чехова, вернее, его жизненная позиция и писательская задача, сделавшаяся «неодолимой привычкой». А может, что-то происходит или уже необратимо произошло с его душой? Может, оно было изначальное, в его психическом генотипе, данному ему от рождения? А может – это издержки его детства, прожитого без любви.

Это осознание продолжается в пьесе «Иванов», вышедшей и впервые поставленной именно в 1887 году. Этот год для Чехова вообще знаковый – в отрицательном смысле и значении. С Чеховым что-то произошло, какой-то перелом случился с его душой, который отразился в двух его главных произведениях этого периода – «Иванов» и «Скучная история».

«Иванов» как драматическое произведение – слабая вещь (о пьесах Чехова вообще отдельная речь), но оно, несомненно, несет новую для Чехова тенденцию, новые мысли и настроение. «Иванов» кое-что объясняет в Чехове той поры. В пьесе главный герой Иванов жалуется доктору Львову:

– «Женился я по страстной любви и клялся любить вечно, но… прошло пять лет, она все еще любит меня, а я… (Разводит руками). Вы вот говорите мне, что она скоро умрет, а я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомление»… И далее: «Я не понимаю, что делается с моей душой».

Герой рассказа «Верочка» Огнев, слыша объяснение в любви к себе прекрасной девушки, «лучше которой он не видел и не увидит в жизни», ничего не чувствует, ни восторга, ни умиления – ничего, кроме неловкости и неудобства, и спрашивает себя: «В чем дело?» Иванов, слыша от Львова, что его, Иванова, жена скоро умрет, ничего не чувствует, ни любви, ни жалости, а пустоту и утомление… И тоже не понимает, что происходит с ним. Их, героев, не трогают два крайних полюса человеческой жизни – любовь (то есть жизнь) и смерть. Сам Чехов мог бы косвенным образом пояснить это состояние, говоря бы, например, о цветке, попавшем на неблагоприятную почву, в скверный климат: не начав толком жить, не распустившись, не набрав сил, он уже увядает. Увядание – вот, что видит герой в себе. Начало увядания. Тоже самое было и с Гоголем на пороге 30 лет (о моя юность, о моя свежесть!), и с Лермонтовым «Едва начав жить, мы уж увядаем»), и с Есениным («Я не буду больше молодым»).

Откуда это? От той ли горечи, страха и ужаса, которые вселяют в молодую, неокрепшую душу мысли о смерти, о разрушении, о грядущей старости, от той мысли о смерти, когда уже зримо виден конец жизни, видна реальная бессмыслица жизни: ибо если есть смерть, то зачем все?

Увядание, вероятно, подступило к Чехову рано, а главное, нежданно-негаданно. Даже еще болезнь, вероятно, не нанесла своих ощутимых ударов по здоровью и плоти, а увядание – вот оно, ниоткуда взялось. Быть может, и симптомов-то не было этого увядания, а если и были они замечены им, то так – навеяны могли быть временным недомоганием, упадком сил, временной усталостью, – да мало ли чем! Но когда постоянно думается об этом, напуганное воображение уже спешит преувеличить это явление. Если страх поселился, то симптомы увядания и старости обязательно отыщутся. И вот уже одна только эта мысль потянула за собой целый шлейф других мыслей – о смерти и старости, о безобразии разрушения человека, его тела, плоти, ума, сознания, – человека, который когда-то был молодым.

Столь же рано чеховский герой замечает в себе признаки «собачьей старости», главными свойствами и симптомами которой были – невосприимчивость к красоте, невосприимчивость к чужому чувству, то есть, к женскому любовному чувству и неспособность откликнуться на него, оравнодушение, холодность. Таков Огнев из «Верочки», таков и Иванов из одноименной пьесы, таков же, спустя десять лет, и Подгорин из рассказа «У знакомых».

Это состояние проникновенно выразил другой поэт, чья жизнь была еще короче, чувствовавший уходящее время с неменьшей остротой и трагизмом – С. Есенин.

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым,

Увяданья золотом охвачен,

Я не буду больше молодым…

Ты не так уж будешь больше биться

Сердце, тронутое холодком.

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий, ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне!

Словно я весенней, гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с желтых листьев медь,

Будь же ты вовек благословенна,

Что пришлось процвесть и умереть.

Это – реквием по утраченной юности и ушедшей молодости. Именно реквием. Поэт обобщил и трагически выразил это состояние, свойственное всем творцам такого психологического типа. И после написания такого реквиема жизнь уже не должна продолжаться, а должна прекратиться. Для такого жизнеощущения поэта жизнь уже окончена, музыка исполнена, занавес задернут. А то, что остается еще за занавесом, какая-то там еще жизнь, которая только по недоразумению еще продолжается, – это уже не жизнь, она уже всерьез не воспринимается, потому как – это «собачья старость», в нее страшно-то и заглядывать. Это не та страна, куда надо плыть! – а туда по воле ветра и волн влачится неумолимо корабль жизни. Разве после 30-ти лет в этой «собачьей» стране есть еще какая-то жизнь? Разве в ней еще что-то может хорошее и счастливое случиться?

Такой вот внутренний настрой. Чехов внутренне, психологически, так же, как и Есенин, Лермонтов, Цветаева, Гоголь, Мопассан, Блок, Маяковский, – этот ряд можно продолжить, страшился жизни, которая наступит после 30 лет. Они не готовы были жить в старости, не готовы были к ней, поэтому судьба отвела им так мало лет в действительности – кому чуть больше, кому чуть меньше. Есть род писателей, которые точно яркие кометы на небосклоне. Они рано созревают и расцветают, но расцвет их короток, как северное лето. И смерть у них должна быть ранней, чаще всего преждевременной, – по воле ли роковых внешних причин, или по воле обстоятельств и слабого здоровья, болезни, но 40 лет жизни – это их предел.

Из всего этого списка такой вот итог: четверо умерли насильственной смертью, трое из них (Есенин, Маяковский, Цветаева) свели счеты с жизнью, а четвертый – Лермонтов – предрек свою гибель на дуэли. Двое просто легли и умерли (Гоголь и Блок) якобы от болезни, но названия этим болезням никто не произнес, ни один доктор. Попросту умерли потому, что не захотели жить дальше. И только Чехов один, хоть и умер преждевременной смертью, но не хотел умирать.

Этот крайне ограниченный горизонт, жизненный предел, который они внутренне, бессознательно себе установили, бросает нешуточный вызов судьбе и, вероятнее всего, создает действительные предпосылки и условия и для скорого старения и для ранней, преждевременной смерти. Этот же ограниченный горизонт и предел толкает поэтов и на самоубийство. Что посеешь, то и пожнешь, о чем усиленно помыслишь, чего усиленно пожелаешь, то и получишь. Жизнь далеко не ограничивается одной лишь молодостью и юностью, и если с таким отчаянием или вызовом зачеркивать остальные ее фазы, то, как знать, как ответят на это высшие силы и как повернется к тебе сама судьба?

Лейт-мотив в «Иванове» – я постарел, я утратил молодость, нет в душе любви… Пьеса еще напрямую не наводила на мысли о смерти, только …ее герой заговорил о старости – о старости души, бессилии, утомлении, скуке.

«Это произошло в один год», – жалуется Иванов. – Еще в прошлом году я был молод, здоров…» И вдруг…

И вдруг все изменилось. И так быстро. В один год. Это и сам Чехов осознал, что так быстро все изменилось, всего за год. В 26 лет он еще писал Григоровичу о том, что «мне только 26 лет. Вся надежда на будущее». А уже в 27 лет этого безусловного ощущения, что все еще впереди, уже нет, и в 27 лет существование отравляется мыслями о начавшемся увядании и недалекой смерти. И минул всего лишь год, роковой, трагический, сломавший прежнее жизнеощущение и повлиявший на все – мировоззрение, творчество, здоровье, личную жизнь и счастье и, в конце концов, на судьбу.

Год, когда небо над его головою стало закрываться тучами.

Вмешалась ли тут в жизнь Чехова болезнь и первое ее трагическое осознание? Очень даже вероятно. Биограф Чехова А. Измайлов определенно устанавливает: именно в 1886 году было сильное и опасное кровохарканье, когда у него горлом шла кровь несколько дней. Чехов ощущал себя приговоренным. «Судьба приговорила к смертной казни», «Я отравлен этими новыми мыслями», «Мое положение представляется мне таким ужасным», – жалуется его герой, старый профессор Николай Степанович из рассказа «Скучная история», написанной в 1889 году.

Это Чехов пишет о себе. Вероятно, именно на стыке 1886—1887 годов он пережил сильнейший страх смерти, и мысли о смерти начали жалить его уже остро и больно, «как москиты», по выражению профессора Николая Степановича из «Скучной истории». Притом, Чехов как раз вступил в тот возраст, когда молодой человек впервые осознает и глубоко переживает утрату молодости, этот возрастной перелом, и время первых острых и глубоких мыслей о смерти, – у кого-то из писателей это происходит раньше, у кого-то чуть позже. Именно это осознанное представление о смерти как будущего (и затем вечного) небытия, – поражает в этом возрасте остро и глубоко. Еще эта мысль непривычна, еще не срослась с сознанием, которое мучительно протестует. Эта мысль-ощущение – еще такая лишняя, чуждая в молодом здоровом теле. И тогда в молодом человеке рождается вопль: «Не хочу умирать!» Вот так и рождаются предпосылки «Скучной истории», в которой слышен вопль о смерти не старого, а именно молодого человека, впервые по-настоящему ею ужаснувшемуся. Постаревший Чехов писал о смерти более спокойно и хладнокровно.

Чехов, как и большинство впечатлительных людей, глубоко и остро переживал утрату молодости. Он, быть может, переживал это острее других потому, что прожил ее не так, как хотел, и не так, как свойственно молодости – без любви. У нее, молодости, были неоспоримые права на любовь и счастье, на женитьбу по любви. Этот, 1887 год, был годом крушения его молодости, когда он резко и остро осознал, что он уже не будет больше молодым. Никогда! Молодость, вдруг понял он, пролетела быстро, без следа, а главное, без любви. А он подступал к 30-ти годам, – тому порогу, за которым, по его меркам, начиналась уже старость. И он вдруг увидел ее – отвратительную, безобразную, беспощадную к именам, славе, богатству. А он, по большому счету, ведь еще не жил, не любил, только трудился, как проклятый, а тут еще болезнь вдруг грубо напомнила о себе, страшная, жуткая; она уже коснулась его, и смерть преждевременная и неумолимая, совсем уже не казалась шуткой или чем-то страшно далеким. Она дала знать о скором, быть может, конце жизненного срока. Преждевременном конце. И Чехов вдруг каким-то новым зрением явственно увидел, ощутил другой, противоположный конец жизни – смерть и предшествующую ей старость, признаки которой он явственно ощутил в себе, в своей душе. И ужас охватил его.

В этот короткий отрезок его жизни – всего два года – 1887—89 гг. вместилось очень многое, точно Чехов прожил целую жизнь. В этом отрезке молодость, такая еще близкая и не отгоревшая, еще сверкавшая юмором, веселостью и шуточными рассказами, граничила с близкой и пугающей старостью; ощущение, что все у него еще впереди, надежды, которыми он жил, вдруг («в один год») сменились разочарованием в жизни; надежда и вера в жизнь сменились горечью. Именно в эти годы (1887—89 гг.) он много думает о старости и смерти – и именно ранних, преждевременных. «Верочка», «Иванов», «Рассказ неизвестного человека» (этот рассказ был начат в 1888 году, но Чехов его бросил по цензурным соображения, возвратившись к нему лишь в 1892 году). А еще прежде – «На пути».

И мысль о смерти ужаснула чеховского героя, еще совсем молодого человека. Но сначала ужаснула мысль о старости. Он потрясен этим открытием. Новое состояние целиком захватило его! До сих пор старость была где-то далеко от него, он описывал ее со стороны, как симптом, как факт, который происходил с кем-то другим. А ведь старость и смерть ходят рядом.

Первые чеховские рассказы о старости и смерти – это еще не аналитические рассказы, не трогающие глубины жизни; это зарисовки. Да и трудно было бы ожидать этого от молодого человека. Из первых рассказов о старости и смерти, написанных им в молодости, самые тяжелые и безнадежные – «Нахлебники» и «Скука жизни». Это жестокие вещи. Вообще смертей в его рассказах той поры много. Смерть ходит рядом, но молодого человека по имени Антон Чехов она еще не задевает остро и глубоко. Его еще не коснулось. Смерть косит других и угрожает другим. Смерть в этих рассказах – лишь факт бытия, попадающий в поле зрения молодого человека, наряду с другими фактами.

Затем уже появляется «философия», это когда смерть соотносится со старостью. Смерть страшна, ужасна, но она – миг. Заболел и умер, как мог, например, умереть поручик Климов из рассказа «Тиф». Уснул, впал в забытье, в горячечную беспамятность – и не проснулся. Но поручик, к счастью, выздоровел. Зато умерла сестра Катя.

Да, смерть страшна, ужасна, но она – лишь миг. Но между этим мигом будущего небытия и той молодой, здоровой, зрелой жизнью есть отвратительное, длинное бремя… бремя жизни – старость. Это уже время как бы не жизни, но еще и не смерти. И что лучше – неизвестно. Жить как старик из «Нахлебников» и томиться, а затем от безнадежности подставить лоб под кувалду и упасть замертво под ее ударом, подобно забиваемой скотине.

Читатель выносит из этого рассказа отвращение к старости.

И самое ужасное, что это скучное, отвратительное бремя наступает сразу же за порогом молодости, точно переступаешь некий порог… уютного, благополучного дома, за которым начинаются несчастья. У Чехова нет полутонов, у него во временном ощущении нет перехода, нет, так сказать, возраста расцвета и зрелости. Кончается молодость – а затем сразу же наступает ничто или почти ничто. И вот старость и возможная смерть своим дыханием коснулась и самого Чехова, и его молодых героев. И немолодых тоже. Его герои, совсем еще далекие от старости люди, осознав это первое расставание с молодостью, всего лишь шагнув к 30-ти годам (или чуть более), в ужасе от этого открытия. Молодые люди начинают нагнетать это ощущение, впадают в панику, заведомо записываются в старики. Все – жизнь кончена, думают они, остается только доживать. Впереди – ничто, только гнусная старость и смерть, причем, старость даже еще хуже смерти. Не столько смерть страшна, сколько эта проклятая, неизбежная старость, которую надо будет как-то проживать – это ужаснейшее бремя и отвратительнейшее время. Чем его заполнить? Что утешит?

Старость уже на пороге, а они еще не любили, не были, как следует, обласканы и любимы женщиной. Они еще только мечтали о любви, только лелеяли в воображении эту желанную женщину, еще только видели ее в своих грезах. Они еще не познали вкуса счастья, восторга любить и быть любимым – как это ужасно! И в 1887—1889 годах, и в дальнейшем творчестве все герои Чехова в ужасе от грядущей старости. А надо сказать, что по самоощущению 30-летний Чехов значительно старше своих сверстников-писателей, быть может, даже вдвое старше себя. Его Лаптев чувствует себя старым в 34 года для чистой, поэтической любви, герой рассказа «На пути» в 42 года – старик. Впереди у него, он это сознает – старость, «собачья старость». Иванов чувствует себя человеком отжившим, «конченным» в 35 лет. Войницкий в 47 лет – считает себя законченным стариком. И его приятель Астров его в этом убеждает. Огнев – «старик» уже в 29 лет. Все герои Чехова, в сущности, одинаковы в этом ощущении. Старость, что называется, уже на носу, а любви, счастья еще не было. Какая ужасная несправедливость жизни!

И откуда этот куцый предел в возрасте? Почему дни молодости Антона были так коротки? Чехов вполне всерьез считал, что 40 лет – это уже старость. Ведь его предки – долгожители. Мать прожила 84 года, отец – 73, да и то прожил бы больше, если бы не схватил, надорвавшись, грыжу. Дед по отцу – 81 год. Сестра Мария – 94 года. У Чеховых были прекрасные гены. Да и такого ощущения собственного возраста не было ни у кого из его писателей-современников. Толстой, Бунин – просто богатыри против него. Бунин и в 40 лет был молод, всегда влюблен в кого-нибудь, всегда настроен на любовь, даже на мимолетную, готов был откликнуться на женское мимолетное чувство. И вряд ли он много изменился даже тогда, когда революция вытолкала его из России. А ему уже было 50 лет. И впереди у него была еще целая жизнь. Чехов и Гоголь в 40 лет и Толстой и Бунин в 40 лет – несоизмеримые величины. Первые уже доживают жизнь, а вторые еще набирают жизненную высоту, еще и не достигли ее пика.

А затем пишется «Скучная история» – как этого периода, итог размышлений о старости и смерти. В ней в герои берется 62-летний старик-профессор – знаменитый ученый, в которого Чехов вложил весь свой страх и ужас перед грядущей старостью и смертью. «Из записок старого человека», – дает он подзаголовок своей «Скучной истории». Не записки профессора, а именно – записки старого человека.

В «Скучной истории» старость описана беспощадно, безжалостно, не просто без всяких иллюзий, но и без всякой малейшей надежды. Но тут важно понять, что эта оценка старости дана именно молодым еще человеком, ужаснувшимся ее, напрочь зачеркнувшим ее, испугавшимся ее. Анализ старости, предпринятый Чеховым, которому еще не было и тридцати лет, камня на камне не оставляет от того, что граничит со смертью и дышит ею; старость безобразна в видении этого молодого человека и он описывает ее с отвращением, с полным отрицанием, не оставляя старости ничего, никакой отдушины. Описана именно молодым человеком, ибо она (старость) дана не как итог жизни, не как естественное состояние, а дана как грядущее проклятие человека, откуда только один шаг – в могилу. Это не та страна, куда надо плыть! Это был страх еще не до конца отгоревшей молодости, но уже тронутой признаками увядания перед этим грядущим разрушением. «Скучная история» – именно страх молодости, увидевшей вдруг противоположный конец жизни. Этот страх перед смертью Чехов вложил в своего профессора Николая Степановича: «Стоя в аудитории на кафедре мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни»… «Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется мне таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу»…

Это Антон Чехов вопит в ужасе, прячась в образе Николая Степановича. Действительно старый человек, достигший 60-летнего возраста (полная старость и конец, по Чехову), не может сказать о себе, что судьба приговорила его к смертной казни (неизбежной смерти), даже если он и болен. Старый человек, прожив немало времени достигнув 60-70-летнего возраста, то есть естественной старости, проходя все этапы старения и привыкания и к своему старению, и к своему состоянию, к возрасту, не может вопить в таком ужасе, как вопит Николай Степанович о том, что он скоро умрет. Это вопль еще молодого, повторяю, человека, это ощущения молодого человека, которого ужасает смерть и, прежде всего, – смерть преждевременная, от болезни.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу