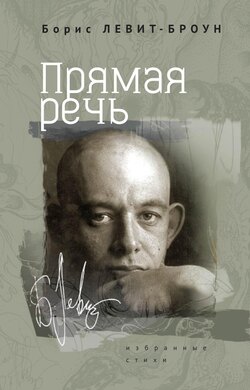

Читать книгу Прямая речь. Избранные стихи - Борис Левит-Броун - Страница 15

Раздел 1

Из книги стихов

«Пожизненный дневник»

1993 год

Неудачные стихи

(поэма)

ОглавлениеНатуры, не приспособленные к преодолению нелепостей жизни, суть натуры слабые.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Когда сквозь строи смятых строк

к началу снова возвращаюсь,

и сердца смазанный курок

ищу,

я словно забавляюсь

стволом холодным у виска,

в котором пулею – тоска.

Ствол сердца наведён на жизнь,

я вижу всё, мне ясен смысл

реченья немца-моралиста:

«Тропа твоя узка и мглиста,

когда не сможешь жизни бред

ты проглотить с похлёбкой лет».

Нет, я – не подлинный, я сделан из бумаги,

и треплет мой беспомощный скелет

тот самый свежий ветер, что другим —

в надутый парус.

Слуха моего

не достигают птичьи трели будня,

и кососкулости на блюде студня не вижу…

студень, – больше ничего.

Как кот ступаю, тихо, осторожно

по краю блюда.

Скользкие края!

Оступишься, и в студень голомя

провалишься.

А выбраться так сложно,

так невозможно оторвать себя

от липкого желе.

Страшусь упасть

в бесформенную, «ласковую» пасть,

засасывающую как утроба,

перед которой даже двери гроба

не власть – Сезам… бальзам отдохновенья!

Мне проповедуют терпенье

и отовсюду шикают: «Опасен

твой путь, беспомощен протест!

Всем – крест один!»

А я не взнуздан! Не согласен!

Мне ворожат: «Не миновать беды!»,

воркуют про скупой стакан воды,

что не подаст мне в старости наследник.

Жизнь-исповедник

ужасной карою грозит,

а быт шипит: «Ты – паразит!»

Суровая цена – непониманье,

за тихое моё непослушанье:

за дни, облитые глазурью

тоски,

за всё, что пахнет дурью

с позиций положительной судьбы,

где пот, и труд, и рупь взаймы,

где крик детей и коммунальный грохот,

где женщины поют сквозь пьяный хохот

надравшихся мужей,

которым лишь одна понятна доля, —

тем больше алкоголя, чем хужей.

А им хужей, им скучно и темно,

и свет отцовства – мутное окно.

Там всё не радует, там всё не так…

там все любови, списанные в брак,

агонизируют и гаснут без надежды

в одежде кислого желе.

Её не снять!

И судороги счастия не взять

взаймы,

не одолжить, как соли,

той боли сладкой и заветной,

что манит душу безответным:

неведомою лаской, чёрным небом,

рассыпавшимся, как сухая корка хлеба,

на крошки бледные светил,

летящих среди вечных сил

и равнодушных созиданью

и разрушению.

(Лишь вечное блужданье

материи в материи.)

О, нет!

Ненастоящий я. Я сделан из бумаги!

И прогибается мой клееный скелет

под нерушимостью слепой отваги,

влекущей молодость в объятья быта,

в теплицы ежедневных сорняков,

в тенета нерасчётливых обетов,

в заветов отчих битые корыта,

которые, приняв за корабли,

она ведёт навстречу долгой смерти,

ведёт так медленно, так повседневно,

что жизнью кажется задухи коловерть.

А смерть смыкается за спинами, как шлюзы,

карнает век и налагает узы

на совесть,

на руку,

на шею,

на любовь…

Мы умираем долго, вновь и вновь

перед оскалом каждой новой смерти

оказываемся полуживыми,

стучимся в завтра душами пустыми,

но стойко мрём, придерживаясь тверди

заученных измлада заклинаний, —

наследий звонких и пустых,

– что надо жить,

что жизнь не терпит холостых,

что вовсе не души твоей погода,

а продолженье рода

суть цель твоя и суть,

что благ тяжёлый путь,

что как-нибудь состроишь счастье ты,

не допускай лишь пустоты, —

бездельности,

бездетности,

безлюдства

и прочего душевного беспутства!

Неотягчённости страшись

и помни, – только то есь жись,

что – в бремя,

в тяготу,

в заботу!

Сопротивляйся, жди субботы

и воскресения за ней,

чтобы замучивших цепей

чуть приослабить натяженье,

чтоб напряженье снять:

на час, на день

вкусить безделие, и лень,

и ланей, – символы желанья, —

узреть как некий сатана…

Увы, хоть пауза дана, —

не впрок тебе очарованье!

Назавтра – каторга опять.

Ты начинаешь размышлять

и понимаешь, – всё напрасно,

а праздность вольная опасна

твоим трудам, твоей семье

и прочей тусклой кутерьме,

которую зовут судьбою,

а надо бы тюрьмой назвать.

Там можно, разве что, зевать!

Наедине с самим собою

в неё давно не веришь ты.

Она лишь рупор пустоты,

калика с тощею сумою.

И как запуганный Нептун

заныриваешь под корягу,

и по морщинам фазы лун

считаешь, кутаясь в отвагу,

не сознаваясь сам себе,

что прозябаешь в пустоте,

что жалок ты, что почернели

твоей невинности цветы,

что среди нудной маеты

расстроились и поглупели

«рассветов бледные свирели»,

что весь твой юношеский вздор —

на дне души осевший сор.

Таков ты, бледный и немой,

и настоящий рыцарь быта,

в котором всё поперебито.

О чём же говорить с тобой?

О празднике?

О спазме счастья?

О благотворности ненастья

для оторвавшейся души?

О том, что суета – гроши?

О чём?

О творчестве? О боли?

А может, о посконной доле

карабкающихся на шест,

у жизни вырвавших борьбою

лишь право грустное на крест?

О чём заговорить с тобою?

И что с собою делать мне,

не приспособленному к тьме?

С добропорядком не в ладу,

среди людей я как в аду.

Или хочу я слишком много,

или сужу уж слишком строго,

а всё приюта не найду

в саду общественной морали!

Нет на Моисеевой скрижали

слов для меня…