Читать книгу Malverde - Brigitte Brandl - Страница 5

3

ОглавлениеAuf einmal war alles wieder da. Wie damals, vor einem halben Jahr.

Er kam aus der Ankunftshalle, voller Entschlossenheit und voller Erwartung seiner neuen Aufgabe, von der so viel für ihn abhing. Er war unangenehm überrascht von dem Gestank der Abgase, der ihm die Tränen in die Augen trieb, und von dem Lärm der Motoren, der Hupen und der scheppernden Durchsagen aus den Lautsprechern. Statt dass der Fahrer, den Professor Morales hatte schicken wollen, mit einem Namensschild in der Ankunftshalle stehen würde, hatte man ihn gebeten, vor dem Terminal zu warten. Es war zwar nicht das erste Mal, dass er in einer Großstadt gelandet war; trotzdem kam ihm die kolumbianische Hauptstadt gar nicht vor wie eine der Metropolen, die er kannte, und in denen er sich sofort zurecht gefunden hatte. Er fühlte sich unbehaglich, und er umklammerte den Trageriemen seiner Reisetasche. Unruhig schaute er um sich, ob nicht doch irgendwo ein uniformierter Fahrer mit dem Namensschild stand, aber hier liefen die Leute achtlos an ihm vorbei. Wenn ihn einer anrempelte, gab es ein flüchtiges perdón, sonst nichts. Die einzigen, die ihn ansprachen, waren die Taxifahrer in der Hoffnung auf eine lohnende Fahrt mit dem nobel gekleideten, jungen Señor. Je öfter Piet das Angebot ablehnen musste, umso nervöser wurde er, fühlte sich gar nicht mehr wie der selbstbewusste Wissenschaftler aus gutem Hause, der mit gerade einmal dreißig Jahren zum erlauchten Kreis jener hoffnungsvollen Elite zählte, vor der die moderne Wissenschaft den roten Teppich ausrollt. Hier interessierte es niemand, dass er demnächst wohl Deutschlands jüngster Professor und ein paar Jahre später Nachfolger auf einem der begehrtesten Lehrstühle sein würde; hier interessierte sich offenbar kein Mensch für ihn. Er griff in seiner Jacke nach seinem Mobiltelefon und suchte Professor Morales' Nummer. Es konnte doch nicht sein, dass man ihn vergessen hatte!

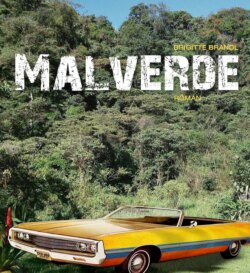

Schließlich fuhr der Wagen vor. Ein Buick Convertible aus den Siebzigern, ein Riesenschlitten, ockergelb, mit breiten blauen und roten Streifen an den Seiten: lackiert in den Landesfarben! Er fuhr sehr langsam, obwohl die Straße frei war, und er sah aus wie ein vergessenes Requisit aus einem Hollywoodfilm. Auch die Taxifahrer machten ihre Bemerkungen zu dem ungewöhnlichen Gefährt, das jetzt in einer der Parkbuchten angehalten hatte. Piet musterte den Wagen mit ungläubigem Interesse, zumal der junge Mann am Steuer auch noch zu ihm herübersah. Dann stieg er aus und schlenderte auf Lober zu, lässig, als wolle er Piet zeigen, dass man sich hier auch beim Abholen wichtiger Persönlichkeiten Zeit nahm. Die langen Haare wehten im Wind, genauso wie sein dünnes Hemd.

Ob er Señor Piet Lober de Hamburgo sei, sprach er Piet an, ohne die Sonnenbrille abzunehmen. Nachdem Lober seine nicht wirklich freudige Überraschung überwunden und die Frage mit einem eher gestammelten „Sí“ beantwortet hatte, sagte der Fahrer des bunten Wagens:

„Ich bin Acacio Varela. Morales hat mich geschickt, um dafür zu sorgen, dass man Ihnen hier nicht den Hintern abschießt, dóctor.“ Dabei grinste er breit und entblößte eine Reihe makelloser Zähne.

Piet starrte ihn an. Nicht genug, dass es ihn schon ärgerte, mit welch seltsamem Vehikel man hier seine wissenschaftlichen Gäste abzuholen pflegte, auch diese Person hier war nicht unbedingt das, was er erwartet hatte! Piet war nie um eine Antwort verlegen gewesen, doch auf diese Begrüßung fiel im nichts ein.

Der junge Kolumbianer nahm die Sonnenbrille ab; Lober blickte in funkelnde, dunkelbraune Augen. Der Junge hielt ihm seine Hand hin und sagte in deutlich gemäßigterem Ton:

„Kleiner Scherz. Willkommen in Kolumbien.“

Lober stotterte ein gracias und ärgerte sich über seinen verlorenen Punkt. Warum war ihm nichts eingefallen? Wie viele dümmliche Kommentare hatte er während seiner Vorträge lässig mit einem Spruch pariert und für entspannte Heiterkeit unter denen gesorgt, die seine Sprache sprachen? Jetzt gerade hatte er sich wie ein Idiot benommen.

Acacio drehte sich um und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, ihm zum Wagen zu folgen. Lober sah nach unten auf seine Taschen. Sie standen am Platz. Er hob den Kopf und sah zu dem Kolumbianer, aber der schlenderte schon wieder Richtung Wagen, wohl in der sicheren Annahme, dass Piet ihm folgen würde. Der Deutsche holte tief Luft, hob sein Gepäck vom Boden und stapfte zu dem Buick.

Die Universität würde ihm einen Fahrer schicken, hatte Professor Morales gesagt. Der würde ihn die ganze Zeit über im Hochland begleiten und ihm helfen. Statt des Fahrers war ein ungezogener Wilder in Schlabberklamotten gekommen, der ihn sein Gepäck schleppen ließ wie ein Rucksacktourist. Wenigstens öffnete er den Kofferraum des alten Cabriolets, ohne freilich auch nur die kleinste Anstalt zu machen, Piet beim Einladen zu helfen. Stattdessen stieg er ein, startete den Motor und vergewisserte sich mit einem schnellen Seitenblick, dass sein Fahrgast neben ihm saß.

Schweigend fuhren sie los. Acacio Varela schien es nicht zu interessieren, ob Lober der Verkehrslärm und die Abgase störten und er vielleicht lieber das Verdeck geschlossen hätte, oder dass sein Fahrgast beunruhigt um sich sah und feststellte, dass es keine Sicherheitsgurte gab. Er drückte aufs Gas, und das alte Vehikel brummte kraftvoll auf. Der Schub drückte Lober in den Sitz, und seine Hand klammerte sich am Türrahmen fest.

Acacio lachte. „Hier musst du so fahren, rubio, sonst nehmen sie dich auseinander. Die Gringos sind die Schlimmsten. Sie mieten sich feine Wagen, und dann fliegen sie in der zweiten Kurve von der Straße. Weil sie nicht wissen, dass wir hier auch beim Autofahren die Stärkeren sind.“

Lober antwortete nicht. Seine Wut wurde immer größer, und am meisten ärgerte er sich über sich selber. Er musterte den Einheimischen neben ihm wie ein widerliches Insekt. Lässig grinsend saß Acacio hinterm Lenkrad, den Arm auf den Rahmen gelegt und wiegte den Kopf im Takt der Musik, als säße er allein im Auto. Er hatte ein feines, fast schon edles Profil, und sein Haar glänzte in der Sonne, pechschwarz. Seine Hände waren schmal, feingliedrig und sauber; Lober kam es vor, als gehörten diese Hände zu einem anderen Menschen als zu diesem ungehobelten Kerl, der wohl auch noch deutlich jünger war als er selbst.

Sie fuhren vom Gelände des Flughafens hinunter auf die Avenida, die aus der Stadt hinaus führte. Es war eine sechsspurige Straße, auf der sich der Verkehr trotzdem gnadenlos staute. Schwere Geländewagen drängten an nebeneinander fahrenden Mopeds vorbei, und im Gewühl bewegten sich Menschen, die ihre Waren den genervten Fahrern zum Kauf anboten: bunte Fähnchen, Knabbergebäck oder Wasserflaschen. Immer wieder passierten sie bunte, offene Busse, in denen Arbeiter in schmutzigen Kleidern und schwatzende Hausfrauen saßen genauso wie Kinder in piekfeinen Schuluniformen. Das Stadtzentrum mit seinen rostfarbenen Hochhäusern passierten sie in kurzer Zeit, und Lober sah ungläubig über den Rand der Karosserie auf kleine Schmiede- oder Schreinerbetriebe, Autowerkstätten, Reinigungen und dann auf eine Menge Blumenläden, die prächtig geflochtene Kränze feilboten. Ein Schild verwies auf das Cementerio Central. Keine breiten Boulevards, wo fein gekleidete Geschäftsleute mit dem Mobiltelefon am Ohr sich den Weg durch den Stau bahnten, keine Arkaden mit Luxusgeschäften, das Stadtzentrum von Bogotá erschien ihm gerade so provinziell wie der Flughafen. Die Häuser am Straßenrand wurden immer kleiner und ärmlicher, je weiter sie sich wieder vom Zentrum entfernten. Zwischen den Häusern waren Wäscheleinen gespannt, und überall standen volle Mülltonnen. Doch es schien niemand zu interessieren, dass sie voll waren: was nicht mehr hinein passte, wurde einfach liegengelassen: Speisereste in Plastiktüten, Kartons, Flaschen, sogar Möbel. Schwärme von Insekten kreisten um die Müllberge, und in der Luft hing der säuerliche Geruch von Fäulnis und Gärung. Hunde liefen herum und schnupperten nach etwas Fressbarem, und ein paar Jungen kickten johlend mit Flaschen gegen eine Hauswand. Männer saßen vor den Häusern, meist eher notdürftig zusammen gezimmerten Hütten, rauchten und sahen in einen Fernseher, der vor dem Haus auf dem Boden stand. Ihre Frauen trugen Kleinkinder ohne Hosen auf dem Arm.

Wahrscheinlich kam sein Mitfahrer ja auch von hier, überlegte Lober, verdiente sich ein paar Pesos, in dem er für Morales Gäste vom Flughafen abholte, wenn der offizielle Fahrer kurzfristig ausgefallen war. Sicher dachte man sich hier: besser ein abgerissener Typ mit einem bunten Amischlitten als gar kein Abholservice. Hier war man wohl nicht so professionell und so organisiert, wie Piet dies in New York oder Bethesda erlebt hatte! Bestimmt war es so. Sie kannten hier eben auch diese Höflichkeit nicht, mit der man Ausländern begegnet, die noch dazu in einer so wichtigen Angelegenheit reisten. Wenigstens schien er den Wagen zu beherrschen, obwohl Piet sich nicht sicher war, ob dies aufgrund eines rechtmäßig erworbenen Führerscheins war.

Was solls, dachte er, ich werde ihm nach der Ankunft ein paar Scheine extra zustecken. Das muss dann aber auch genug sein! Trotz allem gelang es ihm nicht, dieses Gefühl der wütenden Ohnmacht loszuwerden, das die dreiste Begrüßung des Kolumbianers bei ihm ausgelöst hatte.

Der große Wagen brummte vor sich hin, und Piet sog geradezu gierig alle Eindrücke vom Straßenrand in sich auf, nur um endlich diese brennende Wut loszuwerden. Er fürchtete nur noch mehr in die Defensive zu gelangen, und er fühlte sich missachtet, übervorteilt und alleine.

Bald war nur noch die Straße da, ab und zu ein paar vereinzelte Gebäude, und es ging bergauf. Noch waren die Kakteen an den Hängen sichtbar, manche über zwei Meter hoch, mit leuchtend gelben Blüten. Doch das dunkle Grün der Bäume wurde immer dominanter, und langsam schluckte es die gelben Kakteen. Nur wenige Fahrzeuge kamen ihnen entgegen. Meist waren es die bunten Busse, die hier den Fernverkehr in die entlegeneren Gebiete bedienten, dorthin, wo die großen Kabinenbusse des Trans Milenio mit ihren tiefliegenden Fahrwerken niemals gelangten. Die Straße wurde schmaler und wand sich sanft den Berg hinauf. Piet sah der Seilbahn nach, die auf das Kloster zuschwebte, und er genoss es, dass nun der Lärm der riesigen Stadt hinter ihnen lag und nichts weiter zu hören war als das Geräusch des Motors.

Und die Musik. Anfangs war sie laut und störend gewesen, nervige Akkordeon- und Bläser-Klänge, aber jetzt spielten sie eine schöne Ballade, gesungen von zwei Männern mit eindringlichen Stimmen. Piet konzentrierte sich auf die Stimmen und auf die sanften Gitarrenriffs. Es war ein Liebeslied, wohl an eine Frau namens Yolanda, denn am Schluss sangen sie, sehr innig zwar, aber ohne jede Spur von Kitsch:

Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.

Einen Moment lang dachte er an Silvia, und langsam beruhigte er sich.

Vielleicht war das ja aber auch gar nicht der Fahrer! Vielleicht würde Acacio Piet irgendwohin bringen, wo die Wagen getauscht und besagter Fahrer der Universität mit einem offiziellen Fahrzeug auf ihn wartete. Lober atmete durch und überwand sich schließlich zu der Frage, wo sie denn den Fahrer der Universität treffen würden.

Acacio runzelte die Stirn. „Es gibt keinen Fahrer der Universität.“

Wie?“ fragte Lober, „Professor Morales hat Sie…“

Weiter kam er nicht. Acacio fixierte ihn durch die dunkle Sonnenbrille und schien die Luft angehalten zu haben. Dann trat er mit einer solchen Wucht auf die Bremse, dass die Räder blockierten, und der große Wagen zu schlingern begann. Lober schrie auf und klammerte sich am Sitz fest, die Augen weit aufgerissen, als das Fahrzeug auf den Straßenrand zu schleuderte. Steine wirbelten um den Wagen, der schließlich in einer Staubwolke zum Stehen kam.

Acacio riss sich die Sonnenbrille herunter, und sein Gesicht war voller Staub und rot vor Zorn. Dann zischte er Lober an:

„Raus!“

Piet blieb sitzen, wie gelähmt. Mit blödem Blick starrte er die Person ihm gegenüber an, die ihn aus dunklen Augen anblitzte, schwer atmend und mit deutlich hervortretenden blauen Adern am Hals. Piet hatte keinen Gedanken im Kopf, nicht mal Angst oder Wut, nur ein großes, schwarzes Loch.

Acacios Stimme wurde lauter. „Raus!“

Wie von einer fremden Hand geführt öffnete Lober die Wagentür und stieg aus. Seine Knie zitterten noch vom Schock des Schleuderns. Er nahm seinen Blick nicht von Acacio, als bereitete er sich darauf vor, den Angriff eines wilden Tieres zu parieren, und hielt sich am Türrahmen fest. Langsam wich der Schock, und Wut stieg in ihm hoch. Was passierte denn jetzt?

Acacio war ebenfalls ausgestiegen und hatte die Wagentür zugeschlagen. Jetzt standen sie sich gegenüber, das Auto wie ein Bollwerk zwischen ihnen.

Allmählich fand Lober seine Fassung wieder und krampfte seine Hände um den Türrahmen, als wolle er das Fahrzeug hochheben und auf den Mann ihm gegenüber werfen. Du wirst mich jetzt nicht noch einmal runtermachen, du Habenichts, grollte er in sich hinein, ich bin hier der Gast, und ich bin der, der zahlt! Du kannst froh sein, dass ich mich auf das verlauste Polster deines Schrotthaufens hier gesetzt habe! Ich gebe dir auch die Möglichkeit, mal was anderes zu tun als fernzusehen und zu rauchen und heute Abend was anderes zu essen als Reis und Bohnen. Dann bleiben dir noch ein paar Tage mehr, bevor du endgültig vom Fleisch fällst, Hungerleider! Und jetzt sag was, sag was, du wirst schon sehen, was kommt!

Als habe er die Aufforderung von Piets Augen abgelesen, ballte Acacio seine Faust und schrie:

„Jetzt hör gut zu, Alemán! Wir brauchen dich hier nicht. Ich habe dich nicht gerufen. Ich habe zu Morales gesagt, ich brauche Medikamente. Damit nicht noch mehr Leute im Dorf sterben, brauche ich Medikamente, und keinen Herrn im feinen Hemd, der mich zu seinem Dienstboten macht. Ich bin Wissenschaftler, wie du! Ich bin der Beste, den Morales hat, und du wirst hier mit mir arbeiten und das tun, was wir brauchen! Wenn du noch einen Ton sagst, dann kannst du nach Casillas laufen. Vielleicht zeigt dir ja dein schickes Mobiltelefon, wo es langgeht, vielleicht bricht dir in dieser Höhe auch der Kreislauf zusammen. Mir egal. Du bist hier nicht zuhause, entiendes?“

Lober schluckte. Die Situation hatte eine Wendung genommen, mit der er nicht gerechnet hatte; er war schwer beeindruckt.„Ich habe Ihnen nichts getan, Señor Varela, und ich finde es schade, dass Sie so von mir denken.“

Acacio blitzte ihn an; er öffnete den Mund, wollte etwas sagen, runzelte dann aber nur die Stirn und knurrte: „Einsteigen.“

Sie fuhren weiter.

Piet kochte vor Wut. Gut, dieser Acacio war offensichtlich wohl weder ein Habenichts noch ein Tagelöhner, aber was bildete sich der Kerl ein? Wenn sie alles selber in den Griff bekommen könnten, warum hatte Morales dann Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit er, Lober, so schnell hatte herkommen können? Wie alt mochte der Kolumbianer sein? Höchstens fünf- oder sechsundzwanzig. Was konnte der schon?

Aber woher kam dann seine eigene verdammte Unsicherheit? Warum konnte er sich nicht wehren? Warum saß er hier wie ein Trottel, überfahren vom Stolz und der Selbstverständlichkeit dieses Jungen, dem es offensichtlich vollkommen gleichgültig war, wen er vor sich hatte? Dieser Kerl hatte ihn mit ein paar scharfen Worten ins Hintertreffen gebracht! Und nicht nur das, er ließ es Piet auch deutlich spüren; es schien ihm geradezu kindliche Freude zu bereiten, ihn zu demütigen! Warum ließ er so mit sich umspringen? Der kleine, schwarzmähnige Giftzwerg kannte ihn doch gar nicht! Er, Dr. Piet Lober, war gekommen, um seine kranken Landsleute zu retten, und der tat, als sei er ein Eindringling, ein gemeiner Schädling, der nur den Wilden zeigen wollte, dass die Europäer die Antwort auf ihre Fragen kennen.

Die Straße schien kein Ende zu nehmen. Wie ein steinernes Band wand sie sich am Rand der Berge entlang, immer tiefer in den Regenwald. Mit jedem Meter wurde die Vegetation auf beiden Seiten dichter und unwirtlicher. Es war kaum noch möglich, einzelne Bäume zu erkennen; nur ihre Kronen ragten hinaus, und unter ihnen wucherte der Dschungel, grün und mächtig. An den Bäumen hingen lange Luftwurzeln, an denen wieder neue Büsche wuchsen. Helles Mintgrün mischte sich mit Khaki und Türkis, und überall spürte man die Feuchtigkeit, trotz der immer dünner werdenden Luft und obwohl die Sonne noch hoch stand. Neben der Straße fiel der Berg steil ab, und wenn man in das Tal sah, so schien das ganze Land bedeckt von diesem Pelz aus Grün. Die große Stadt, aus der sie gekommen waren, war schon lange vom Grün verschluckt worden.

Piet sah in die Landschaft. Sie wirkte auf ihn wie ein zu stark kolorierter Kinofilm aus den Fünfzigern, übertrieben, schwülstig und aufdringlich. Und dazu die Luft! Keine Abgase mehr, aber mit jedem Meter, den sich die Straße höher wand, schwand der Sauerstoff. Lober spürte seinen Puls, der immer schneller wurde, und er spürte auch die Atemnot, die grinsend in jede Faser seines Körpers kroch, als wolle sie ihn zusätzlich quälen, zusätzlich zum Straßenstaub, den quäkenden Tönen aus dem Kassettendeck und dem widerwärtig lässigen Latino-Macho hinterm Lenkrad! Piet musterte Acacio aus dem Augenwinkel mit größtmöglicher Geringschätzung und überlegte sich, ob es wohl schwer wäre, ihn mit einem Tritt aus dem Wagen zu befördern, in den dichten Schlund der ewigen grünen Jagdgründe. „Vergiss es, Lober,“ dachte er bitter, „er fährt.“

Er war auf ihn angewiesen, das war ja das Kreuz! In dieser Wildnis war er verloren! Wahrscheinlich fuhren sie gerade durch Guerilla-Gebiet und waren nur noch nicht angegriffen worden, weil dieser mickrige Bengel im Auto saß! Er, Dr. Piet Lober, spielte in dieser Welt keine Rolle; schlimmer hätte es nicht kommen können!

Was war mit den Medikamenten? Wo waren sie? Wurden sie richtig gelagert? Wer außer Acacio kannte sich aus vor Ort? Waren die Medikamente überhaupt in Casillas del Bosque angekommen? Morales hatte den Eingang in Medellín bestätigt und versichert, dass sie umgehend mit einem Kühlfahrzeug ins Hochland gebracht und dort in der lokalen Krankenstation bereitgestellt würden.

„Lokale Krankenstation,“ dachte Lober, „wie das schon klingt! Wir haben es hier mit einer Epidemie zu tun, von der niemand weiß, welches Ausmaß sie noch haben wird, und die tun, als ginge es um Windpocken!“ Piet malte sich aus, wie das Paket neben Fässern mit Altöl, Küchenmüll und Containern mit Blut, Urin- und Stuhlproben auf der Rampe eines schmutzigen Gebäudes stand, mitten im Regenwald. Vielleicht würde es einem Angestellten auffallen, weil ein solches Paket vorher noch nie in der Station angeliefert worden war, und vielleicht würde das Paket dann ja seine nächste Lagerstätte im Büro des Stationsleiters finden - da, wo alles hinkam, wofür man nicht unmittelbar Verwendung hatte. Auch dann wüsste wohl immer noch niemand, was damit anzufangen war, weil das Fax, mit dem Morales die Sendung angekündigt hatte, seit Tagen mangels Papier im Gerät wartete. So würde der brave Stationsleiter die Sendung dann als Irrläufer vom nächsten Boten zurück nach Medellín bringen lassen. Piet schauderte bei dem Gedanken. Das Medikament, das sein Institut zur Verfügung gestellt hatte, war hochwirksam, vorausgesetzt, es wurde richtig gelagert und angewandt. Und nicht von einem, der aussah wie ein Mitarbeiter der Putzkolonne, und der wohl auf die gleiche Art und Weise zu seinem medizinischen Abschluss gekommen war wie zu seinem Führerschein. Er habe Medikamente angefordert und keinen Arzt! Was hatte Acacio denn erwartet? Dass sie ein Paket bekämen mit der Aufschrift Dreimal täglich 1 Kapsel? Piet lachte verächtlich in sich hinein. Junge, Junge, was hast du denn studiert?

Seit sieben Jahren arbeitete das Institut für Tropenkrankheiten nun schon mit der Universität Medellín zusammen. Die Ergebnisse waren immer aufschlussreich und zufriedenstellend gewesen, denn der Regenwald mit seiner nirgendwo sonst auf der Welt so reichhaltigen Flora und Fauna bot einen idealen Nährboden für alle möglichen Erreger. Das feuchte Klima und die gleichbleibende Umgebung durch die fehlenden jahreszeitlichen Schwankungen hier in Äquatornähe sicherten den Virologen, Bakteriologen und Immunologen im Institut ein nicht enden wollendes Patientengut, obwohl die Umstände, unter denen hier gearbeitet wurde, alles andere als förderlich waren. Hier im Dschungel Kolumbiens, in dem die abgelegenen Dörfer nur durch Trampelpfade zu erreichen waren, breiteten sich Krankheiten rasch und außerhalb der betroffenen Ansiedlungen unbemerkt aus. Hilfe kam meist erst dann, wenn es zu spät war. Ausgedehnte Sumpfgebiete erschwerten die Hilfeleistung, zusätzlich zu den Banden der lokalen Drogenfürsten, denen nicht viel daran gelegen war, Fremde auf ihrem Territorium zu wissen. Und für die paar Kuriere, die ihnen wegstarben, gab es leicht Ersatz. Offiziellen Angaben zufolge kämpften die Behörden des Landes intensiv gegen den Drogenschmuggel, aber es war dann doch erstaunlich, wie wenig sich im Laufe der sieben Jahre geändert hatte. Auch Professor Morales hatte dem Institut versichert, dass die Regierung in dieser Region hart durchgegriffen und große Erfolge erzielt hätte. Aber das ganze Institut wusste, dass der verzweifelte Mann nur versuchen wollte, seine armen Landsleute zu retten in dieser grünen Hölle, die selbst von den Einheimischen „Malverde“ - Unkraut – genannt wurde. Zur Zusammenarbeit zwischen Morales und dem Institut war es nach dem Gastaufenthalt des Kolumbianers in Hamburg gekommen. Jedes Jahr besuchte nun eine Gruppe des Instituts die Universität Medellín und einige Forschungsstationen im Regenwald - alles Trabanten der großen Wissenschaft in einer Welt, die den Deutschen fremd blieb. Sie verbrachten die Tage und Nächte unter sich in der Unwirtlichkeit des Dschungels, ohne jemals mit der Bevölkerung in Kontakt gekommen zu sein. Die Proben wurden von Boten gebracht, die Untersuchungsergebnisse genauso wieder abtransportiert und die Mediziner und Naturwissenschaftler arbeiteten, schliefen und aßen in ihren Stationen. Wenn das Projekt abgeschlossen war, überließen sie den einheimischen Kollegen wieder die Szene. Eine Publikation in einem angesehenen Fachblatt – das war alles. Nicht einmal die Zahl der Todesfälle wurde erwähnt. Aber das neue Medikament ging bald in die klinische Prüfung.

Eines Tages war der Hilferuf von Morales gekommen. In einem Indio-Dorf im Hochland hatten schwere Infektionen zu Todesfällen unter Alten und Kleinkindern geführt. Die Aufzeichnungen dokumentierten das gleiche Krankheitsbild, mit dem sich Piets Arbeitsgruppe beschäftigt hatte, und Lober hatte seinem Mentor versichert, dass die Medikamente vor Ort erfolgreich einsetzbar seien. Doch dieser beharrte auf dem Standpunkt, dass „die da unten das viel besser alleine können.“ Aber Lober hatte nicht locker gelassen. Nach langen Telefonaten mit Morales war schließlich auch der Mentor einverstanden gewesen, freilich nicht ohne Piet vorher die Bestätigung abzuringen, dass er die Reise auf eigene Gefahr unternahm.

Lober ließ die Medikamente verschicken und das Institut erhielt kurz darauf eine Nachricht mit der Bitte um einen weiteren Wirkstoff, der an einem anderen Ort von Nutzen wäre; auch diese Sendung verließ Hamburg.

Aber hatten die Medikamente auch wirklich Medellín verlassen? In einem Kühlfahrzeug, wie von Morales zugesichert? Kollegen, die schon einmal dort gewesen waren, hatten von wahren Horrorszenarien berichtet, die sich beim Transport von Geräten und Medikamenten zugetragen hatten: Fahrzeuge ohne oder mit nur unzureichender Kühlung, Fahrer, die keine Ahnung hatten, wo die Station war, und die nicht einsahen, warum etwas so wichtig sein konnte, dass man von einem ausgedehnten Plausch mit dem Compadre und einigen Runden Kautabak und einem Nickerchen hätte Abstand nehmen sollen!

Warum fragst Du nicht einfach das Großmaul neben dir, überlegte Lober. Aber was würde der schon wissen? Der war doch bestenfalls mal beim Fiebermessen dabei! Wenn schon sein Professor einfach eine zusätzliche Sendung Medikamente bestellt hatte, die vielleicht irgendwo einzusetzen waren!

Piet atmete tief ein. „Wissen Sie, ob die Medikamente da sind?“

„Sie sind da,“ antwortete Acacio, ganz ruhig, ohne Piet anzusehen. „Sie lagern im Rathaus. Das ist der einzige Ort, an dem fast nie der Strom ausfällt.“

„Wie bitte?“

„Mach dir keine Sorgen,“ versicherte Acacio, „alles ist in Ordnung. Beide Sendungen sind da, unversehrt und sachgemäß gelagert. Wir können sofort anfangen.“ Er sah zu Piet rüber und grinste. „Stimmt wirklich, Alemán.“

Lober starrte auf den langen Kühler des Wagens. Warum auf einmal so freundlich, warum nicht wieder eine Szene? Aber er war erleichtert darüber, dass der Kolumbianer nicht wieder die Beherrschung verloren hatte, als hätte er Piets abfällige Gedanken die ganze Zeit über lesen können. Lober legte keinen Wert darauf, hier endgültig aus dem Auto geworfen zu werden. Womöglich waren sie noch meilenweit von der nächsten Siedlung entfernt, und sicher lebten hier ohnehin nur noch Guerilleros, Drogenschmuggler oder Indios, die womöglich nicht einmal Spanisch sprachen. Immerhin schien es in Casillas ein Rathaus zu geben!

Piet lehnte sich zurück. Na, Freundchen, dachte er, dann wollen wir mal sehen, was du unter Unversehrtheit und bester Lagerung verstehst! „Wie lange fahren wir noch?“

„Noch eine halbe Stunde. Du wohnst in dem Hotel direkt bei der Kirche; das hat den Nachteil, dass du die Glocken hörst, aber den Vorteil, dass die Zimmer dort Telefon haben.“

Wie würde wohl Acacio auf seine Arbeit hier reagieren? Glaubte er im Ernst, ihm, Piet, sagen zu müssen, was zu tun sei? Wer hatte den Wirkstoff definiert? Wer hatte denn die Arbeiten im Vorfeld gemacht und erfolgreich publiziert? Piet Lober! Das würde Señor Varela wohl einsehen müssen! Aber was, wenn er wieder einen seiner Wutanfälle bekäme? Nein, das würde er nicht wagen vor seinen Leuten, die nur eins wollten: dass sie und ihre Angehörigen bald wieder gesund waren. Acacio würde ganz schnell merken, dass er wenig ausrichten konnte! Lober spürte Genugtuung aufsteigen. Tut mir ja leid für dich, mein Junge!

Die ersten Häuser der Stadt tauchten hinter der nächsten Kurve auf. Erst verlassene Gebäude ohne Fenster, dafür mit umso mehr Graffiti an den Wänden, Parolen gegen die Regierung und gegen den Bürgerkrieg, das Konterfei von Che Guevara „hasta la victoria siempre“, dann bewohnte Häuser, ein- oder zweistöckig, eng aneinander gebaut, bunt verputzt und mit ebenso bunten Fensterläden und flach abfallenden Dächern. Im Licht der untergehenden Sonne wirkten sie malerisch und fröhlich wie eine überdimensionale Puppenstube. Es duftete nach Abendessen. Die Straßen waren menschenleer, und Piet stellte sich vor, wie sie jetzt in den Häusern alle um einen großen Tisch herum saßen und auf die vollen Schüsseln warteten. Er spürte den Hunger aufsteigen, und zu gerne hätte er Acacio gefragt, was es denn hier normalerweise zu essen gäbe, mal abgesehen von Reis und Bohnen, denn Reis und Bohnen können gar nicht so köstlich duften. Er erinnerte sich an die Fajitas, die sie in New York gegessen hatten, knuspriges, geschnetzeltes Rindfleisch mit gebratenen Paprika und Zwiebeln, kräftig gewürzt, dazu eine Schale mit Endiviensalat, Avocadocreme und Sauerrahm und dampfende Tortillas! Kurz vor seiner Abreise hatte er einen peruanischen Doktoranden gefragt, was denn im Andenhochland gegessen würde, und der hatte nur grinsend geantwortet: „Reis und Bohnen.“

Jetzt waren sie wohl im Zentrum von Casillas angekommen, denn vor ihnen tat sich ein weiter Platz auf, vor einer großen, weißen Kirche mit dem typisch geschwungenen Dachfirst und einer weithin sichtbaren schwarzen Glocke. Die Kirche warf einen langen Schatten, und ihre Erhabenheit flößte dem Platz und den Häusern einen solchen Respekt ein, dass sie sich in Schweigen hüllten. Piet erinnerte sich an eine Westernkulisse und schmunzelte. Er sah sich um und überlegte, welches der Häuser wohl das Rathaus mit dem dringend benötigten Schatz darin sei, aber die Häuser unterschieden sich nur in der Farbe ihres Verputzes und nicht in ihrer Größe. Keines der Häuser erschien ihm eines Rathauses würdig. Er sah auch nirgendwo eine Fahne auf dem Dach, ein Stadtwappen oder sonst irgendein offizielles Zeichen. Das einzige Schild, das er sah, hing über dem Eingang eines hellbraunen Ziegelbaus und trug die Aufschrift Cantina; unweigerlich meldete sich sein Hunger wieder.

Die wenigen Leute, die noch auf dem Platz waren, blieben stehen und sahen neugierig dem Wagen nach. Acacio winkte heraus, grüßte lachend, und Piet nickte verlegen mit dem Kopf. Wussten sie, wer er war? Oder hielten sie ihn für einen Touristen, der, wie Acacio erzählt hatte, mit seinem Mietwagen eine Panne gehabt hatte und nun in Casillas Notunterkunft nehmen sollte? Was für eine Vorstellung!

Der Kolumbianer stoppte den Wagen vor dem kleinen Hotel bei der Kirche, sprang heraus und öffnete den Kofferraum.

„Es ist alles vorbereitet für dich.“ Er deutete auf das Hotel. „ Ich hole dich morgen früh um acht Uhr ab. Es ist wichtig, früh anzufangen, bevor die Sonne zu stark wird. Wir haben hier ein massives Ozonproblem. Buenas noches.“ Eine flüchtige Handbewegung, ein Grinsen, dann drehte er sich um und ging.

Piet konnte so schnell nicht antworten. Was sollte er auch sagen? „Danke, dass du mich jetzt doch bis nach Casillas gefahren hast? Danke, dass ich morgen einen Sonnenbrand und in zehn Jahren Hautkrebs haben werde? Wo bekomme ich jetzt hier noch etwas zu essen? Herrgott, was solls!“ Er schlug den Kofferraum zu und schleppte sein Gepäck zum Hotel.

Das Zimmer war hell und freundlich, an den tapetenlosen Wänden hingen braun-beige-rot gemusterte Wandteppiche, und der Ziegelfußboden verströmte ein warmes, gemütliches Licht. Auf dem riesigen Bett lag eine Wolldecke, die sich bei näherem Hinsehen als zwei zusammengenähte Ponchos entpuppte. Von einem Fenster aus konnte man auf den Marktplatz sehen, das andere zeigte auf einen großen, verwilderten Garten mit blühenden Büschen und wilden Rosen dazwischen. Erneut kam Piet sich vor wie im Kino; als käme als nächstes der Revolverheld mit dem unvermeidlichen blauen Poncho um die Ecke.

Er ließ das Gepäck fallen und setzte sich aufs Bett; es war hart wie ein Brett. Prima, dachte er, wie hätte es auch anders sein sollen?

Aber - das Telefon! Da stand es! Seine Verbindung zur zivilisierten Welt! Piet sah auf die Uhr. Henning ging nie vor eins ins Bett; er würde ihn noch erreichen.

Er nahm den Hörer ab und überlegte sich, wann er zuletzt mit einem Apparat mit Wählscheibe telefoniert hatte. Das Signal ertönte, die Nummer war frei. Henning meldete sich verschlafen.

„Wie,“ fragte Piet, „du warst schon im Bett?“

„Hallo? Wer ist denn da?“

„Ich bins, Dicker, Piet. Ich bin in Casillas.“

„Hallo, Urwalddoktor! Schön zu hören, dass Du noch lebst.“

„Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher!“ Piet musste auf einmal lachen. „Ich weiß auch noch nicht, in welchem Film ich hier bin.“

„Warum?“ Henning schien auf einmal hellwach.

„Naja,“ sagte Lober, „mein Zimmer hat Ähnlichkeit mit einer Pfadfinderherberge, und der Ort sieht aus wie bei Sergio Leone. Aber das Schlimmste ist mein Mitfahrer – ein Prachtexemplar von Latino-Macho, ist wegen jedem Driet sofort beleidigt und kann vor Stolz kaum geradeaus laufen. Wahrscheinlich deckt er sich auch noch nachts mit der kolumbianischen Fahne zu; sein Auto hat er jedenfalls gelb-blau-rot lackiert.“

„Und wer ist das?“

„Wohl ein Mitarbeiter von Morales. Was heutzutage nicht alles einen Abschluss bekommt!“

„Langsam, Piet,“ mahnte Henning, „spiel nicht gleich den Chef, ja? Das mögen die bestimmt nicht!“

„Bingo! Und mit meinem Begleiter habe ich das ganz große Los gezogen!“

Henning kicherte. „Dicker, alles, was nicht tötet, härtet ab! Denk dran, es war deine Idee! Und du kriegst das auch auf die Reihe, das weiß ich! Ruf mich an, wenn es brennt. Gute Nacht.“

Piet war todmüde, aber der Hunger war stärker, und so beschloss er, noch rasch die Cantina zu besuchen. Er ging zum Waschbecken, um sich den Staub und den Schweiß aus dem Gesicht zu waschen, und er war erstaunt, als das Wasser kühl und sauber über seine Hände lief. Neben dem Waschbecken hing ein sauberes Handtuch, und es gab sogar ein Glas für die Zahnbürste. Piet betrachtete sich im Spiegel und wiederholte langsam Hennings Worte: „Du kriegst das auf die Reihe.“

Bereits auf dem Platz hörte er Stimmen aus der Cantina, doch beim Eintreten stellte er erstaunt fest, dass die Gaststube leer war, und dass die Stimmen aus dem Fernseher kamen, der in einer Ecke hing. Hocker ohne Lehnen standen in der Cantina um runde Tische, nur an der Wand gab es eine lange Tafel mit Bänken. An den Wänden hingen Wandteppiche wie in seinem Hotelzimmer und über dem Tresen ein großes Foto der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft, das, wie Piet der Unterschrift entnehmen konnte, aufgenommen worden war, nachdem die Kolumbianer Argentinien, das große Argentinien, aus der Copa América geworfen hatten. Hinter dem Tresen hingen Flaschen mit Hochprozentigem, anscheinend hauptsächlich lokale Produkte, denn außer einem Osborne Veterano kannte Piet keine der Marken. Eine wuchtige, alte Kaffeemaschine thronte inmitten von Tassen aus glasiertem Steingut, den dazugehörenden Untertellern und den Gläsern, auf bunte Tücher gestülpt: alles sehr sauber und aufgeräumt. Knabbereien, Süßigkeiten und die langen Gebäckstangen, wie sie wohl in Kneipen in jedem Winkel der Welt zu finden sind, waren in einem Holzgestell an der Wand gestapelt. Daneben hing ein mit Palmzweigen und bunten Bändern geschmücktes Bild der Jungfrau Maria, hinter das einige handbeschriebene Zettel geschoben worden waren, als hätten sich die hiesigen Zecher bei der Madonna bedankt, da diese wohl noch größeren Schaden durch Alkohol von ihnen abgewendet hatte. Neben dem Tresen führte ein mit einem Perlenvorhang verdeckter Eingang in die Küche, aus der es delikat duftete.

Piet wollte sich gerade setzen, da entdeckte er ein Regal mit Schachbrettern und mit Namen beschrifteten Schachteln, wohl mit den Figuren darin. Er war beeindruckt; noch nie hatte er so viele Schachbretter auf einmal gesehen, und er hatte dies als letztes erwartet in der Kneipe eines kolumbianischen Hochlandstädtchens, das vermutlich erst seit kurzem elektrischen Strom hatte. Gerade wollte er eine der Schachteln näher betrachten, als ihn eine Stimme freundlich begrüßte.

Piet drehte sich um und sah eine grazile Frau in den Fünfzigern mit einem herben, sehr schönen Gesicht und zusammengebundenem, schwarzem Haar.

„Möchten Sie essen?“

Piet konnte, irritiert von der eleganten Ausstrahlung der einfach gekleideten Frau, nur mit dem Kopf nicken.

„Bitte setzen Sie sich.“ Die Frau legte ein Kissen auf den Hocker. Lober brachte noch immer keinen Ton heraus.

„Der Eintopf ist vorzüglich heute! Etwas Brot dazu?“

„Gerne,“ antwortete Piet hastig, „und ein Bier, bitte.“

Die Frau lächelte ihn an. „Sind Sie aus Deutschland?“

Piet blieb der Mund offen, und er ärgerte sich, dass er offenbar doch mit sehr starkem Akzent zu sprechen schien.

„Ja, ich bin aus Deutschland. Merkt man das an meiner Aussprache?

„Nein, Señor. Ihr Spanisch ist vorzüglich, ich dachte nur an Ihr helles Haar und an Ihren Wunsch nach Bier.“

Piet musste lachen. „Was trinken die Männer denn hier?

Die Frau deutete auf die Flaschen im Regal. „Agua Ardiente, das kolumbianische Nationalgetränk, das man mit oder ohne Wasser trinken kann.“ Sie lachte. „Doch nun essen Sie erst einmal!“ Dann reichte sie ihm die Hand und sagte: „Willkommen in Casillas del Bosque, Señor. Ich bin Flor de Maria.“

„Piet Lober,“ stammelte der Deutsche. Flor de Maria – was für ein Name! Piet versuchte sich an all die Gattinnen seiner hochdekorierten Professoren zu erinnern, und ihm fiel keine einzige ein, die auch nur annähernd eine Dame gewesen wäre wie diese kolumbianische Wirtin!

Der Eintopf war ausgezeichnet. Eine kräftige Brühe mit schwarzen und roten Bohnen darin, Fleisch, Mais und kartoffelähnlichem Wurzelgemüse, das aber viel aromatischer schmeckte als das, was Piet von zuhause kannte. Er genoss es, wie die warme Köstlichkeit seine Speiseröhre hinunterlief und sich in seinem Magen ausbreitete, als wolle sie ihn für allen Ärger und allen Unbill des heutigen Tages entschädigen und nicht nur seinen Körper sättigen, sondern auch seine Seele mit ihrem Duft und ihrem Aroma streicheln und ihn auf eine entspannte und erholsame Nacht vorbereiten. In diesem Moment schwor sich Piet, dass er nie wieder etwas anderes essen wollte!

Nachdem er bezahlt hatte schenkte Flor de Maria ihm noch ein kleines Glas des berühmten Agua Ardiente ein und wünschte ihm eine gute Nacht. In seligem Dämmerzustand kehrte Piet in das kleine Hotel zurück und schlief kurz darauf erschöpft ein. Alles war weggefegt, die Wut, die Unsicherheit, der Ärger, der Dreck, der Staub, die Höhenluft und vor allem Acacio Varela.