Читать книгу Malverde - Brigitte Brandl - Страница 6

4

ОглавлениеAm nächsten Morgen weckte ihn nicht, wie erwartet, die Kirchenglocke, da die Dorfkirche von Casillas del Bosque nicht über ein elektronisches Läutwerk verfügt wie der Hamburger Michel, das ab sechs Uhr in der Frühe viertelstündlich einsetzt, sondern noch von Hand mittels eines langen Seils angestoßen wird, und dies frühestens zur Mittagsandacht, nach der die Bewohner sich dann zur Siesta zurückziehen. Die einzigen Ausnahmen bilden die Markttage, da wird schon morgens um 8 geläutet, zur Eröffnung.

Stattdessen hämmerte jemand gegen die Zimmertür, und Piet hörte Acacios Stimme mit deutlich gereiztem Unterton: „Levantate, dóctor, du bist hier um zu arbeiten.“

Piet kniff die Augen zusammen und krallte seine Hände ins Kopfkissen. Lieber Gott! Mach, dass dieser Alptraum schnell zu Ende geht! Ganz schnell!

„Fünf Minuten!“ zischte er zurück. Es ärgerte ihn, dass er zu allem Übel auch noch verschlafen und so Acacio erneut die Gelegenheit gegeben hatte, in die Offensive zu gehen. Zu peinlich aber auch, das mit der Kirche!

Piet wand sich ein Handtuch um, taumelte mit halb geöffneten Augen ins Badezimmer und drehte den Hahn am Waschbecken weit auf. Er warf sich das kalte Wasser mit beiden Händen ins Gesicht, schaudernd und bemüht, zu sich zu kommen und dies möglichst schnell. Auf einmal kam ihm die Idee, dass Angriff die beste Verteidigung war.

Mit der Zahnbürste im Mund ging er zur Tür, öffnete sie und bedeutete Acacio mit einer schnellen Handbewegung, dass er reinkommen und auf ihn warten solle. Der Kolumbianer verdrehte die Augen und trat ins Zimmer.

„Apurate,“ knurrte er und stellte sich ans Fenster, „heute wird es sehr sonnig!“

Im Auto stellte Piet erstaunt fest, dass das Verdeck geschlossen war. Durchs Seitenfenster sah er auf dem Rücksitz den bekannten Styropor-Behälter mit der leuchtend roten Aufschrift Urgent medicine. Die Medikamente! Und seinetwegen standen sie nun länger als nötig in dem von der Sonne aufgeheizten Wagen! Er wagte nicht, Acacio anzusehen.

Der Kolumbianer fing an zu berichten, zwar deutlich ergriffen, aber ebenso widerstrebend und mürrisch. „In den letzten 48 Stunden gab es vier neue Krankheitsfälle. Die Inkubationszeit ist aber deutlich länger als 48 Stunden, wir müssen mit noch mehr Erkrankungen rechnen. Die Symptome sind wie bei Noro, aber die Ursache ist nicht viral, und die Beschwerden dauern länger an und sie werden immer heftiger und die Abstände immer kürzer. Es ging so erschreckend schnell! Drei alte Menschen und drei Kinder! Sie waren nicht die Robustesten, gut, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt! Sie sind nach drei Tagen gestorben! Kreislaufversagen aufgrund des Flüssigkeitsverlustes. Die jetzt neu Erkrankten sind gesunde Erwachsene, also Leute, die bislang verschont blieben! Den Flüssigkeitsverlust haben wir jetzt gut therapiert und die körperliche Konstitution der Leute ist zwar deutlich besser, aber trotzdem verschlechtert sich ihr Zustand jetzt schnell; der verdammte Erreger reagiert nicht mehr auf unsere Therapie!“

Piet vernahm zum ersten Mal so etwas wie Sorge in Acacios sonst so selbstsicheren und aggressiven Reden.

„Bakterielle Toxine. Den Brunnen im Dorf haben wir bereits untersucht; er kommt nicht in Frage. Trotzdem haben wir ihn vorsorglich präpariert. Wir vermuten die Ursache eher im Milchpulver.“

Lober biss sich auf die Lippe.

„Das Milchpulver wurde vernichtet,“ fuhr Acacio fort, „doch wir kennen weder die Inkubationszeit, noch wissen wir, wie viele Leute noch im Dorf etwas davon verwendet haben. Und niemand hat das Pulver mit kochendem Wasser aufgegossen. Warum auch? Wer braucht kochendheiße Milch?“

„Gab es schon früher Probleme mit Lebensmittelvergfitungen?“

Acacio lachte bitter. „Das, was an Lebensmitteln hierher kommt, ist nicht das, worum sich die Städter schlagen. Das Dorf ist nur eine Stunde von Casillas del Bosque entfernt, aber das reicht für einen tiefen Graben zwischen den Bewohnern der Stadt und den bitterarmen Coca-Bauern im Regenwald.“

Zum ersten Mal beschlich Piet das Gefühl, dass dies hier nicht der sicher erfolgreiche Kurzeinsatz werden würde, den er sich seinerzeit in Hamburg ausgemalt hatte, als er Morales sein Kommen andiente.

Acacio berichtete weiter: „Seit Ausbruch der Epidemie hat keiner der Bewohner mehr das Dorf verlassen. Die Dorfbewohner wollten sich nicht davon machen und ihre Familien, Nachbarn und Freunde dem Schicksal überlassen. Im Gegenteil! Sie haben angefangen, ihre alten indianischen Rituale wieder aufzulegen! Leute, die bis vor kurzem noch mit beiden Beinen im gegenwärtigen Leben standen, fingen an, dem bösen Geist durch Brandgaben und andere Magie zu Leibe zu rücken! Zuletzt haben sie sich sogar geweigert, dem Arzt die Behandlung der Kranken zu gestatten. Zuerst sah es auch so aus, als hätte der Zauber tatsächlich Erfolg! Zumindest den alten Leuten ging es kurz besser. Aber dann gewannen die Gifte des Erregers doch die Macht über die ausgezehrten Körper. Als kurz danach auch die Kinder starben, habe ich Morales angerufen.“

„Wie lange lagerten die Medikamente im Rathaus?“ wollte Piet wissen, und Acacio lachte grimmig.

„Hast du wirklich geglaubt, die Medikamente wurde im Rathaus aufbewahrt?“ Er warf Piet einen verächtlichen Blick zu.

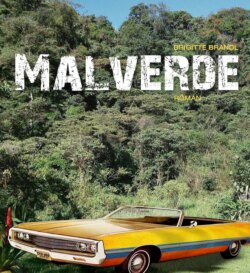

Lober wollte sich verteidigen, doch dann seufzte er nur gnädig und hielt den Mund. Acacio schaltete einen Gang runter und ließ den Motor aufheulen, die hinteren Räder drehten durch, und das Auto tat einen heftigen Satz nach vorne. Lober hielt die Luft an, aber es passierte nichts. Acacio peitschte den Buick schweigend über die Landstraße.

„Soso,“ dachte Piet, „du hast also bislang noch keinen maßgeblichen Beitrag zur Lösung des Problems geleistet, außer, dass du Morales angerufen hast! Kennst dich wohl nicht aus mit Infektionskrankheiten und deren Behandlung, hm? Und Morales, der gute Professor Morales, hat das gewusst und ist dir in den Rücken gefallen, als er nicht einfach Medikamente anforderte sondern einen Spezialisten gleich mit. Und die Tatsache, dass der Krankheitsherd gefunden wurde, ist wohl auch eher dem Arzt der Krankenstation anzurechnen als dir, chico. Also, tu mir jetzt gleich bitte den Gefallen und misch dich nicht in meine Arbeit, ja?“ In diesem Moment des inneren Triumphes vergaß Piet, dass er selbst es gewesen war, der sich den Kolumbianern angedient hatte.

Sie fuhren tiefer in den Wald, und die war Straße zu einem breiten Trampelpfad geworden. Es war nur der ausgezeichneten Federung des alten Buick zu verdanken, dass sie ohne größere Schäden am eigenen Leib vorwärts kamen. Auf einer Seite der Straße waren Spuren von Rodungen zu sehen, die darauf hindeuteten, dass sie sich in der Nähe einer Ansiedlung befanden. Piet überkam eine starke Beklemmung. Er stellte sich die Einfahrt in eine Geisterstadt vor, die wie aus dem Nichts auftauchte, verhangen, still, menschenleer, und überall lauerte die Bedrohung einer unsichtbaren Macht, die die Siedlung in ihren Klauen hielt.

Doch plötzlich tauchten Kinder auf, die grölend Flaschen und Dosen an einem Seil hinter sich herzogen und großen Spaß an dem lauten Klirren und Scheppern hatten. Als sie den Wagen sahen, winkten sie und liefen neben dem Auto her. Sie riefen Acacios Namen und klopften mit den Händen gegen die Karosserie.

Doch hinter dem ersten Haus im Dorf änderte sich das Bild. Nur noch wenige Menschen waren zu sehen, und sie saßen mit ernsten Gesichtern vor den Hütten und musterten die Ankömmlinge in dem bunten Wagen. Die Kinder hatten das Seil mit den Dosen und Flaschen wie auf einen stummen Befehl hin eingerollt.

Acacio stoppte den Wagen und nahm das Paket vom Rücksitz. Ein älterer, kräftiger Mann mit unverkennbar indianischem Aussehen kam aus dem Haus. Acacio rief dem Mann, der anscheinend Pablo hieß, eine kurze Begrüßung zu in einer Sprache, die Piet nicht verstand, und der Indio lächelte. Er und Acacio umarmten sich kurz, Acacio deutete auf Piet ohne ihn anzusehen und meinte auf Spanisch zu dem Dorfältesten:

„Das ist der Arzt, den Morales geschickt hat.“

Piet bemühte sich, den gleichgültigen Unterton in der Stimme des Kolumbianers durch ein umso herzlicheres Lächeln in Pablos Gesicht zu überdecken. Angestrengt suchte er in der Miene des Mannes ein wenig Freude, Wohlwollen oder wenigstens ein beifälliges Glänzen in den halbmondförmigen, dunklen Augen, wenn er schon nicht zurück lächelte. Aber Pablos rundes, faltenloses Gesicht blieb unbeweglich. Umso erstaunter war Piet über den langen Blick des Mannes in seine Augen und den festen, ehrlichen Händedruck.

„Buenos días, Señor,“ sagte der Indio und Piet stammelte, er sei erfreut, hier zu sein, obwohl dies im Moment alles andere als die Wahrheit war. Aus dem Augenwinkel musterte er Acacio und sah, wie der die Augen verdrehte als er ins Haus ging. Pablo bat den Deutschen zu folgen, und diesmal sah Piet sogar ein kleines, verborgenes Grinsen.

Das Haus erinnerte Piet an die Kneipe vom Vorabend und an sein Hotelzimmer, und geflissentlich fragte er Pablo:

„Die Muster der Teppiche sind typisch für die Gegend hier, nicht wahr?“

„Die Sendung wurde bei der Anlieferung aus der Fabrik für ein Kaufhaus in Bogotá beschädigt und war spottbillig,“ antwortete Pablo schmunzelnd, und Acacio drehte den Kopf weg und kicherte. Piet schluckte.

„Ich kann das Muster auch schon nicht mehr sehen, aber Tradition ist nun einmal Tradition!“ fuhr der Indio fort.

Acacio runzelte die Stirn. Irritiert stand er mit den Händen in den Hosentaschen vergraben und musterte Pablo mit deutlichem Unmut. Aber der Indio klopfte ihm nur sanft lächelnd auf die Schulter.

„Was willst du trinken, hijo? Was meint ihr, ist es nicht eine gute Idee, die Ankunft der Medikamente und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Leids mit einem Glas Agua Ardiente zu feiern?“

Piet schauderte bei dem Gedanken an den starken Schnaps am frühen Morgen. Dann besann er sich aber blitzschnell seines Vorteils und widersprach nicht. Stattdessen warf er einen kurzen Blick rüber zu Acacio und hoffte, dass der seine Häme nicht bemerkte. Lober gierte geradezu danach zu sehen, wie wohl der junge Kolumbianer auf die Geste des Dorfältesten reagieren würde! Acacio stimmte lächelnd zu, freilich nicht ohne vorher kräftig geschluckt zu haben.

Pablo deutete auf das Sofa, auf dem eine ganze Reihe bunter, kratzig anmutender Decken lagen. Zu seiner Überraschung stellte Piet fest, dass die Wolldecken gar nicht kratzig waren, sondern sich weich und angenehm kühl anfühlten. Aber er verkniff es sich, mit den Händen über die Decken zu streichen oder sonst irgendeine Form von Behagen oder Interesse zu zeigen! Er schielte zu Acacio, der mit finsterem Blick aus dem Fenster stierte und sich eine Strähne seines Haares um den Finger wickelte. Piet überkam klammheimliche Freude darüber, dass Pablo offenbar nicht bereit war, Acacios Kleinkrieg mitzumachen, und er fühlte sich bestätigt in seiner Meinung, dass sie hier gottfroh waren, dass Morales ihn eingeladen hatte!

Acacio stand auf, schaltete das Radio ein, und die gleiche Musik füllte den Raum, die Piet schon tags zuvor auf der Fahrt im Auto auf die Nerven gegangen war. Als er sich wieder hinsetzte, hatte seine Miene sich deutlich aufgehellt. Doch bevor Piet die Vorstellung, dem Kolumbianer den Hals umzudrehen, zu Ende phantasiert hatte, kam Pablo mit einer Flasche zurück und schenkte drei kleine Gläser randvoll ein. Er brachte einen Trinkspruch aus auf die Gesundheit und auf die Hilfe der Heiligen Jungfrau, und sowohl Piet als auch Acacio lösten ihre Blicke nicht von Pablos Gesicht, als sie die Gläser aneinander stießen. Piet kniff die Augen zusammen und leerte sein Glas in einem Zug, so wie er es gestern Abend auch getan hatte, um das scharfe Getränk so rasch wie möglich loszuwerden. Doch dann stellte er fest, dass dieser Schnaps weder brannte noch durch seine Schärfe die Zunge pelzig werden ließ, sondern weich und mit einem Aroma aus Kräutern durch seinen Hals floss. Er musterte das leere Glas mit Wohlbehagen.

In diesem Moment ertönte eine Frauenstimme: „Wir brennen ihn selbst. Das Zeug auf dem Markt ist teuer und schmeckt nicht.“

An der Tür stand eine Weiße, groß und kräftig gebaut, mit einem gütigen Gesicht und wachen, blauen Augen. Sie begrüßte zuerst den ausländischen Gast, dann Acacio und schließlich ihren Mann und fragte lachend, ob er denn allen Ernstes die jungen Leute schon am frühen Morgen betrunken machen wolle. Sie gab Acacio einen Kuss und nannte ihn mi hijo, mein Sohn, und drückte Piet die Hand, warm und herzlich.

„Ich bin Maria.“ Sie holte tief Luft. „Es ist ein Segen, dass sich der Zustand der Kranken seit Stunden nicht verschlechtert hat! Das Fieber steigt nicht weiter, der Jungfrau sei Dank dafür!“ Ihr Gesicht strahlte vor Freude und Erleichterung, und ihre ruhige Erscheinung ließ Piet vergessen, dass er gerade einen veritablen Mord hatte begehen wollen.

Er lächelte die Frau an. „Das sind gute Voraussetzungen für unsere Arbeit! Wir fangen am besten gleich an, damit die Leute nicht noch länger diesem Leiden ausgesetzt sind.“ Vorsichtshalber ließ er seinen Blick bei der Frau des Dorfältesten.

Acacio stand wortlos auf, ging in die Küche, wo er zuvor den Behälter mit den Medikamenten im Kühlschrank gesichert hatte und kam mit einigen Schachteln in der Hand und ein paar bedruckten Blättern wieder zurück.

„Vamos!“ knurrte er. Mit einem flüchtigen Kuss bedankte er sich mit bei Pablo und seiner Frau, warf seine Jacke über die Schulter und stapfte Richtung Ausgang. Kurz vor der Tür drehte er sich um und fragte Piet mit säuerlichem Grinsen: „Kommst du, dóctor?“

Piet holte tief Luft und stellte sein Glas zurück auf den Tisch. Verstört sah er Maria und Pablo an, als beginge er eine große Unhöflichkeit, zuckte mit den Achseln und folgte Acacio nach draußen.

Ohne den Arzt anzusehen, drückte Acacio Piet die Papierbögen in die Hand. „Das sind die Berichte der Krankenstation. Verlaufsprotokolle, Fieberkurven, Blutdruck- und Blutsenkungswerte, die genaue Typisierung des Erregers.“

Lober wollte seinen Augen nicht trauen. Statt Notizen von Amateuren las er die Dokumentation einer Infektionstherapie, auf die manche deutsche Kleinstadtklinik stolz wäre. Hier, mitten im tiefsten kolumbianischen Dschungel! Er spürte einen dicken Kloß im Hals und wagte nicht zu fragen, auf wessen Initiative diese Therapie eingeleitet worden war.

Acacio berichtete weiter: „Die Elektrolyt-Infusionen werden täglich erneuert. Das schützt die Kranken vor Austrocknung, und der Erreger wird rascher ausgeschieden. Ich fürchte nur, dass die Besserung nur vorübergehend ist.“

Piet starrte ihn an. „Wie kommst du darauf?“

„Den Leuten ging es auch kurz besser, als die Indios ihren Zauber einsetzten. Aber danach hat der Erreger umso heftiger zugeschlagen. Und das lag bestimmt nicht daran, dass die Dorfbewohner den Arzt der Krankenstation blockierten!“

„Sondern?“

„Ich weiß es nicht sicher. Deshalb habe ich mich an Morales gewandt.“

„Morales hat noch einen zweiten Wirkstoff angeordnet,“ bemerkte Piet irritiert.

„So? Hat er das?“

Schweigend gingen sie durchs Dorf mit ihrer wertvollen Fracht, und selbst Acacio wirkte auf einmal angespannt und hochkonzentriert. Er trug den Behälter an sich gepresst, als könne er ihm jeden Moment entrissen werden, und er erwiderte die Grüße der Dorfbewohner mit dünnem Lächeln und beiläufigem Nicken.

Piet fragte sich, was im Kopf des Einheimischen vorging, der anscheinend hier im Dorf ein Ansehen genoss, das weit über das eines gewöhnlichen Sozialarbeiters hinausging. War Acacio nicht vielleicht doch der Sohn des Dorfältesten? Aber trotz des langen, schwarzen Haares und der dunklen Augen hatte Acacio so gar nichts Indianisches in seinem Aussehen.

Die Leute im Dorf begegneten ihm mit sehr viel Herzlichkeit, und sie ließen sich auch nicht durch seinen angestrengten Gesichtsausdruck beirren, als seien sie gewöhnt daran. Auf einmal kamen Kinder gelaufen und riefen ihm zu, wann denn wieder Schule wäre, und für einen Moment wich die Verkrampfung aus Acacios Gesicht. Er blieb stehen, freilich ohne den Medikamentenbehälter loszulassen, nahm die Kinder in den Arm und sagte mit einem Lächeln in der Stimme:

„Bald werde ich wieder mit euch lernen, wenn es den kranken Leuten hier besser geht!“

„Baust du dann auch die Schule weiter?“ Die Kinder scherten sich keinen Deut darum, dass der junge Mann offenbar mit ganz anderen Dingen beschäftigt war und bestürmten ihn geradezu mit ihren Fragen.

„Klar!“ antwortete Acacio, „die Schule wird weitergebaut, und sie ist auch bestimmt fertig, bevor es wieder anfängt zu regnen.“

Ein Mädchen, vielleicht sieben Jahre alt, fragte: „Kann ich mitkommen zu den kranken Leuten? Ich helfe ihnen, so wie Mama das tut. Wenn ich groß bin, will ich im Krankenhaus arbeiten, wie der dóctor, der hier war.“ Acacio strich ihr durchs Haar.

„Da musst du aber wirklich warten, bis du groß bist! Jetzt lauf nach Hause und sage deiner Mutter, dass ich euch nachher besuchen werde, ja?“

Die Kleine strahlte ihn an und winkte, während sie losrannte. Piet sah dem Mädchen nach. „Wer ist sie?“

Acacio war wieder ernst geworden und murmelte kaum hörbar: „Das ist Leonor.“

Sie liefen auf ein Gebäude mit kleinen Fenstern zu, das auf einer aufgeschütteten Anhöhe stand, fast schon erhaben inmitten der einfachen Bauernhütten. Es war ein Lagerhaus für Lebensmittel, solide gebaut, um die Vorräte während der langen Regenperioden trocken und sicher zu halten. Nun hatte man es eingerichtet, um die Kranken an einem Ort versorgen zu können und um außerdem eine weitere Ansteckungsgefahr auszuschließen, obwohl es mittlerweile sicher war, dass die Infektion nicht durch zwischenmenschlichen Kontakt übertragbar war.

Die drei Männer und die Frau waren in einem schlimmen Zustand. Bereits zwei Tage nach Ausbruch der Krankheit waren ihre Gesichter aschfahl, die Augen lagen in tiefen, dunklen Höhlen, und die Infusionsnadeln in den dünnen Armen wirkten eher wie eine Tortur als wie eine Lebensrettung.

Lober erschrak. Die Betten vor der kahlen Wand wirkten wie eine bedrohliche Front des Leids, und die Menschen lagen da, hilflos, ausgeliefert und endgültig. Der Anblick schnürte ihm die Kehle zu, aber er versuchte zu lächeln, um von seiner Beklommenheit abzulenken und den Eindruck des gelehrten Hoffnungsträgers zu machen. Das war es doch sicher, was diese Menschen von ihm erwarteten! Und das war es auch, was er bislang immer gewesen war - bis er in dieses Dorf gekommen war.

Als sie näher an die Betten herantraten, sah Piet an der Wand die Fotos der Ehepartner und der Kinder, obwohl diese nur einen Steinwurf entfernt wohnten. Auf diese Weise waren die Kranken immer bei denen, die ihnen wichtig waren. Und neben den Betten standen Vasen mit frischen Blumen. Er schluckte; für einen Moment wich ein Teil seines Unbehagens.

Acacio setzte sich ans Bett der schlafenden Frau, strich ihr vorsichtig übers Haar und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Sie war nicht alt, doch sie glich einer Greisin. Die Krankheit hatte ihr Gesicht einfallen lassen; die Wangenknochen standen hervor, und die Haut spannte sich wächsern darüber. Aber sie atmete gleichmäßig und schlief ruhig. Acacio betrachtete sie und sagte liebevoll: „Du wirst es schaffen, Clara, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut.“

Er ließ seine Hand auf der Stirn der Frau liegen. „Das Fieber ist tatsächlich nicht gestiegen; es ist gut, dass sie schlafen kann. Das entspannt ihren geschundenen Körper und gibt ihr etwas mehr Kraft.“

Piet starrte ihn an und konnte nicht glauben, was er sah und hörte.

Sie legten neue Infusionen an und gaben die erste Dosis des neuen Präparates. Piet arbeitete mit fast schon andächtigem Eifer. Er war noch nie in seinem Leben so nervös gewesen, und er hoffte inständig, dass Acacio nichts davon bemerkte. Obwohl alles im Raum sauber und gepflegt war, spürte er den Geruch von Verfall und Leid, und daran änderten auch die Familienfotos und die Blumen nichts. Grausam brannten sich die ausgemergelten Gesichter in sein Hirn, die im spärlichen Licht des Raumes noch elender wirkten; Gesichter, die ihn ansahen voll Hoffnung, Menschen, die keine Ahnung davon hatten, dass der Mann, den sie als ihren Retter ansahen, noch nie zuvor mit ernsthaft Kranken zu tun gehabt hatte. Zum ersten Mal berührte er den Körper eines richtigen Patienten! Am meisten schockierte ihn, dass von der Lässigkeit, mit der er in seinen Vorträgen von „Patienten“ und „Patientengut“ gesprochen hatte, nichts mehr übrig war. Hier lagen keine isolierten, synthetischen Studienobjekte vor ihm, sondern tatsächlich leidende Menschen! Wie sehr wünschte sich Piet, dass die kranken Dorfbewohner eher auf Heilung durch Acacio oder durch was auch immer hofften!

Acacio blieb an jedem Bett sitzen und sah die Leute einfach nur an. Sie waren zu schwach, um zu sprechen, aber sie zeigten durch ihr dünnes Lächeln, dass sie spürten, dass ihnen geholfen wurde. Piet stand daneben und wickelte den Plastikschlauch einer abgelegten Infusion um sein Handgelenk. Er konnte den Blick nicht abwenden und trat kleinmütig von einem Bein aufs andere. Die tiefe Verbundenheit zwischen Acacio und den Kranken quälte ihn, dieses stille, aber selbstverständliche Bekenntnis! Wären dies Szenen aus einer medizinischen Dokumentation gewesen, hätte er sie sofort als sentimentalen Kitsch und als unwissenschaftlich abgelehnt. Doch nun bescherte es ihm einen heftigen Druck in der Brust. Was passierte hier?

Er atmete tief durch und beschwor sich, nicht die Beherrschung zu verlieren! Bloß nicht kapitulieren vor dieser neuen Herausforderung, die noch nicht einmal richtig begonnen hatte! Schließlich gehörte das, was er hier tat, zum Alltag eines jeden Dorfarztes, und wenn er ein Dorfarzt hätte werden wollen, hätte er sich eine Menge Zeit und Lernerei sparen können! Nein, er war Epidemiologe, und die Medikamente, die hier eingesetzt wurden, waren aufgrund der Arbeiten seiner Gruppe spezifiziert worden. Nun konnte es einfach nicht angehen, dass es ihn aus der Bahn warf, dass ein paar Bauern schlecht aussahen!

Trotzdem sah er immer wieder zu Acacio hinüber, der mit einem der Männer sprach, leise und sanft, voll Anteilnahme und Ernsthaftigkeit. In seiner Stimme lag eine Sicherheit, die den kranken Mann sicher nicht länger zweifeln ließ, dass sein Leiden bald zu Ende sein würde.

Es war gerade 24 Stunden her, da hatte derselbe Acacio Piet mit geballter Faust und blitzenden Augen gedroht, ihn in der Wildnis aus dem Auto zu werfen. Piet war sofort überzeugt gewesen davon, dass dieser Junge frei war von jeglichem Einfühlungsvermögen und jeglicher Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber allem außerhalb seiner eigenen Person. Zu gerne hätte er ihn jetzt als Freizeit-Samariter abgestempelt oder als wichtigtuerischen Möchtegern-Lebensretter! Doch so sehr er sich auch anstrengte, die anerkennende Bewunderung, die ihn beschlich, war nicht mehr aufzuhalten. Er setzte sich an das Bett eines anderen Kranken und fragte ihn, ob die Infusionsnadel richtig liege oder ob sie schmerze, und wie er sich fühle. Der Mann öffnete die Augen und sah den jungen Ausländer an mit müdem, aber freundlichem Blick. Er griff nach Piets Arm und sagte leise, aber deutlich: „Du bist ein guter Junge.“

Piet verzog sein Gesicht zu einem kläglichen Lächeln, und in diesem Moment war er sich nicht mehr sicher, wer hier wem dankbar war. „Sie werden wieder gesund, Señor,“ stammelte er.

Als sie wieder vor dem Haus standen, sagte Acacio:

„Das war nicht schlecht für den Anfang. Jetzt kommt es darauf an, ob der Wirkstoff anschlägt; ich hoffe, dass die Besserung diesmal nicht vorübergehend ist, ich hoffe es!“ Dann erklärte er hastig, er wolle jetzt bei Leonors Familie vorbeischauen; Piet könne ja schon beim Wagen warten. Und er ließ den Hamburger stehen.

Lober hatte nicht einmal Zeit gehabt zu antworten, wie gestern nach ihrer Ankunft, als Acacio sich auch mitten auf dem Marktplatz aus dem Staub gemacht hatte. Enttäuscht und wütend trottete er zurück zum Wagen. Er starrte auf den Boden, denn er wollte auf keinen Fall die Blicke der Dorfbewohner auffangen aus Angst, darin auch nur Ablehnung oder zumindest Gleichgültigkeit zu entdecken. Immer wieder rief er sich die Worte des kranken Mannes ins Gedächtnis: „Du bist ein guter Junge.“

Als er bei dem Buick angelangt war, trat Maria aus dem Haus und fragte nach den Kranken. Piet war erleichtert über die Ansprache der Frau, die ihm auch noch ein Glas Wasser reichte.

„Das Fieber ist nicht weiter gestiegen.“ Er zögerte und schob verlegen mit seinem Fuß eine Spur in den Staub. Dann raffte er sich auf und fragte die Frau des Dorfältesten: „Hat die Mutter der kleinen Leonor die Kranken bislang gepflegt?“

Maria nickte. „Sie hat sie gewaschen, die Betten frisch bezogen und den Leuten zu trinken gegeben. Essen konnten sie ja nicht! Und zwei der Ehefrauen sind schwanger. Sie können auf gar keinen Fall ihre Männer selbst versorgen.“ Die Frau seufzte laut.

„Und wer hat das hier gemacht?“ bohrte Piet weiter und zeigte Maria die Dokumentationen, „der Arzt der Krankenstation?“

Maria lächelte, als wüßte sie, worauf der Deutsche hinaus wollte, aber sie sprach weiter. „Leonor ist Acacio besonders ans Herz gewachsen! Die Kleine ist seine aufmerksamste Schülerin.“

Piet zog erstaunt die Augenbrauen hoch. „Schülerin? Hat Acacio nicht etwas mit Medizin gelernt?“

„Acacio ist Biologe,“ erklärte Maria, „aber er kam hierher, um die Kinder zu unterrichten. Keines von ihnen hat vorher eine Schule besucht; sie alle mussten so früh wie möglich zum Arbeiten in die Plantage. Glauben Sie bitte nicht, dóctor, dass hier im Hinterland irgendetwas ankommt von den Bildungsprogrammen, von denen die Regierung dem Ausland gegenüber so gerne prahlt! Hier leben die Menschen von dem, wovon sie schon immer gelebt haben: vom Coca-Anbau. Aber eines Tages ist ein mutiger, junger Mann gekommen und hat gesagt, er wolle den Kindern lesen und schreiben lernen und eine richtige Schule für sie bauen!“

„Biologe…!“ Piet zögerte wieder, „dann war er es wohl, der die bisherige Therapie dokumentiert hat?“

„Ja.“ Marias Antwort war kurz, und ihre Stimme klang plötzlich enttäuscht. Sie sie sah den Deutschen auch nicht an. Sie nickte nur mit dem Kopf und sah in Richtung von Leonors Haus.

„Wann kommen Sie morgen wieder?“ fragte die Frau ohne wirkliches Interesse an der Antwort.

Lober zuckte mit den Schultern. „Das hängt von Acacio ab.“

Maria ging mit einem leisen Gruß ins Haus zurück. Im gleichen Moment dämmerte Piet, dass er Maria mit irgendetwas verstimmt oder zumindest irritiert hatte. Aber nun war es zu spät, sie zu fragen. Vielleicht bildete er sich das ja aber auch nur ein! Die heutige Arbeit war neu und anstrengend gewesen!

Acacio kam zurück. Er sah zufrieden und entspannt aus, und Piet dachte an die Dokumentationen und daran, was Acacio über die Krankheitsfälle gesagt hatte. Obwohl der Kolumbianer befürchtete, die Lage könne sich verschlimmern, hatte er trotzdem so hoffnungsvoll und so eindringlich den Kranken ihre baldige Genesung prophezeit. Was phantasierte der sich da zusammen? Oder wusste er tatsächlich etwas, was Piet nicht wusste?

Acacio ging an Piet vorbei ins Haus des Dorfältesten, und Piet starrte ihm hinterher. Wie lange würde Acacio ihn hier noch neben dem Buick stehen lassen wie einen Trottel, um seelenruhig allen im Dorf seine Aufwartung zu machen? Kein Wort des Dankes, keine Bitte um Entschuldigung, dass er hier rumstehen musste! Nicht mal ein Blick als Zeichen dafür, dass er sich bewusst war, dass Piet überhaupt existierte und vielleicht Durst oder Hunger hatte oder endlich nach Hause wollte! Raus aus diesem schrecklichen Kaff mit Leuten, die ihn noch nicht einmal annähernd verstanden, es sei denn, sie lagen auf den Tod!