Читать книгу Mein großes Geheimnis - Buzz Bissinger - Страница 11

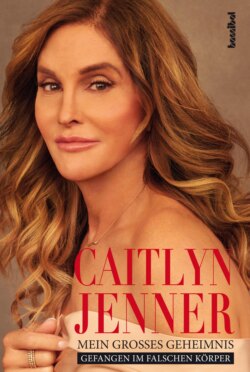

ОглавлениеMein erster öffentlicher Auftritt als Caitlyn findet in Los Angeles statt. Das weiße Abendkleid, das ich trage, ist maßgeschneidert von Donatella Versace. Zwar habe ich sie nicht persönlich kennengelernt, aber sie hat mehrere Male ein paar Mitarbeiterinnen zu mir geschickt, um sicherzustellen, dass es genau passt. Nur eine von ihnen spricht Englisch, aber eins habe ich in Keeping Up With The Kardashians gelernt: Die Sprache der Mode ist universell.

Ich möchte schön und umwerfend aussehen. Nein: Ich muss schön und umwerfend aussehen. Wenn ich auf die Bühne gehe und das nicht tue, dann wird hinter meinem Rücken noch gehässiger über mich geredet, als das sonst schon der Fall ist. Falls jemand wissen will, wie sich gnadenloser Spott anfühlt oder welchen Einfluss so etwas auf das Leben hat, wenn das eigene Selbstbild ohnehin schon schwer durcheinander geraten ist, dann muss man nur einen Schwarm Paparazzi anheuern, damit sie einen zehn Jahre lang von morgens bis abends verfolgen.

Lange Kleider sind ziemlich tückisch, wenn man das Tragen nicht gewöhnt ist. Womöglich tritt man auf den Saum und stürzt. Glücklicherweise habe ich mich für ein paar Schuhe mit niedrigem Absatz entschieden, um das Risiko zu verringern. Da man meine Füße sowieso nicht sieht, hätte ich vielleicht am besten sogar meine alten Kugelstoßer-Schuhe anziehen sollen.

Bitte, lieber Gott, du hast mir sowieso schon ein ziemlich verwirrendes Leben gegeben.

Bitte, lieber Gott, lass mich bloß nicht stolpern.

Ich kann an nichts anderes denken, während ich darauf warte, das kleine Treppchen zur Bühne des Microsoft Theaters in Los Angeles hinaufzugehen, um dort einen der renommiertesten Preise der Sportwelt in Empfang zu nehmen.

Wenn ich stolpere, wird das Foto davon größere Bekanntheit erlangen als das von Annie Leibovitz, die mich vor eineinhalb Monaten in einem cremefarbenen Mieder für das Cover von Vanity Fair abgelichtet hat. So möchte ich einfach nicht in Erinnerung bleiben. Diese Genugtuung will ich den Paparazzi nicht geben. Das würde einen Wirbelsturm in den sozialen Medien auslösen.

Außerdem habe ich eine Menge zu sagen. Für mich ist es ein ganz wichtiger Augenblick, vielleicht der wichtigste in meinem Leben, sieht man von der Geburt meiner Kinder ab. Der letzte Tag des Zehnkampfs in Montreal, als sich entschied, ob ich entweder die Goldmedaille gewinnen oder als Nichts und ohne Gold nach Hause zurückkehren würde, ohne etwas für die zwölf Jahre harten Trainings vorweisen zu können, verblasst im Vergleich. Das hier ist mein Leben, kein Sportereignis.

Die Trans-Community hat mit mir bereits ihre Probleme, dabei zähle ich gerade erst seit vier Monaten dazu. Alle, die ihr angehören, sind wunderbar, aber es gibt auch sehr harte, kritische Meinungen, und das ist manchmal frustrierend und kräftezehrend. Es heißt bereits, ich wäre nicht „repräsentativ“. Das würde ich sicher auch nicht bestreiten, obwohl mir ein solches Urteil sehr feindselig, ausgrenzend und kontraproduktiv vorkommt, was unser gemeinsames Ziel angeht, denn schließlich kämpfen wir ja auch darum, dass die Gesellschaft nicht mehr ständig bedeutungslose Schlagworte wie „repräsentativ“ verwendet. Eigentlich wollen wir doch alle dasselbe. Jedenfalls theoretisch.

Aber man mag dazu stehen, wie man will – heute Abend bin ich für all jene, die noch nie eine Transfrau oder einen Transmann gesehen haben, das Gesicht der Transgender-Community. Und der erste Eindruck ist ja oft der entscheidende. Wenn ich mich hier blamiere, wird das der Bewegung schaden. Und ich hätte eine der seltenen Gelegenheiten verschwendet, uns alle, die wir anders sind, sichtbar zu machen und dafür zu kämpfen, dass wir in unserem Anderssein bestätigt und nicht in den Untergrund verbannt werden.

Jedenfalls hat der Streit um meine Person schon vor der Verleihung der ESPY-Awards begonnen. ESPY steht für Excellence in Sports Performance of the Year, also für eine herausragende Leistung im Sport, und ich soll den Arthur Ashe Courage Award bekommen, der nach dem großen, sympathischen Tennisstar benannt ist, der 1993 an AIDS starb. Das ist eine große Ehre, zumal ich Ashe sehr bewundere, ebenso wie die früheren Preisträger: Muhammad Ali, Billie Jean King, Tommie Smith, John Carlos, Nelson Mandela und Robin Roberts.

Soweit, so einfach.

Dass dies Caitlyns erster öffentlicher Auftritt überhaupt ist, das allein ist schon beängstigend genug. Und dann findet er noch vor den Augen der Sportwelt statt, aus der ich komme. Und vor vielen Millionen Zuschauern an den Fernsehschirmen. Glaube ich, diesen Preis verdient zu haben? Ganz sicher nicht. Aber eine solche Ehre würde wohl auch niemand ablehnen.

Zu alledem kursiert auch noch das Gerücht, dass ich selbst das Ganze initiiert hätte. Angeblich habe ich die Auszeichnung mit dem Arthur Ashe Award zur Bedingung gemacht, bevor ich einwilligte, Diane Sawyer von ABC ein exklusives zweistündiges Interview für die Sendung 20/20 im April 2015 zu geben, in der ich zum ersten Mal öffentlich über meine Transition sprach. ABC gehört ebenso wie der Fernsehsender ESPN, der die ESPY-Verleihung zeigt, zum Disney-Konzern, und das ist wohl der Ausgangspunkt für dieses Gerücht. Das allerdings völlig aus der Luft gegriffen ist. Es ist Quatsch. Anders kann man das nicht sagen. Das Interview fand statt, lange bevor ich von dem Preis erfuhr. Aber wie es heutzutage so oft mit Gerüchten ist, hat es sich in den Medien schnell verbreitet, und nachdem es zunächst in den Boulevardblättern stand, haben es auch renommierte Zeitungen wie die Los Angeles Times aufgenommen. Wenn man bedenkt, auf welch hohem moralischen Ross man dort gewöhnlich sitzt, sollte man erwarten, dass solche Geschichten in der heutigen Zeit etwas gründlicher geprüft werden.

Von daher gab es schon von Anfang an negative Stimmen. Dann kamen auch noch ein paar führende Sportjournalisten aus der Deckung und erklärten, ich hätte den Preis nicht verdient – beispielsweise Frank Deford, der als Kommentator für den Radiosender NPR gearbeitet und für Sports Illustrated geschrieben hat. Nach meinem Medaillengewinn im Zehnkampf verfasste Deford dort am 9. August 1976 die Titelstory über mich:

Jenner hat eine beinahe mystische Fähigkeit, seine eigenen Grenzen zu erfassen. Viele, die ihn bei Sportveranstaltungen kennengelernt haben, berichteten zudem, dass er nach der Beobachtung seiner Konkurrenten im Laufe des Wettkampfs genau vorhersagen konnte, wie gut sie sich am fraglichen Tag schlagen werden. Montreal, das wusste er, war sein „Schicksal“.

Fast vierzig Jahre später ist der Ton ein ganz anderer:

Man spricht gewöhnlich von Mut, wenn man etwas überwunden hat. Caitlyn Jenner ist offen und ehrlich, aber diese Entwicklung hat sie bewusst vorangetrieben, und sie hat etwas, worauf sie zurückfallen kann – eine Reality-Show, Ruhm und jede Menge Reichtum. So groß ist das Risiko in ihrer Position nicht, im Gegensatz vielleicht zu jemandem, der als Karosseriebauer in einer Autowerkstatt arbeitet. Bruce Jenner wusste zudem, dass er nichts verlieren würde, wenn er diesen Weg geht; seine Familie unterstützt ihn.

In einem sind Deford und ich einer Meinung – meine Transition hat keinen besonderen Mut erfordert. Und was die Überwindung angeht, so habe ich wohl auch weiter nichts überwunden als die Tatsache, dass ich fast mein ganzes Leben lang fühlte, im falschen Körper zu stecken, aber zu viel Angst hatte, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ich stand im Licht der Öffentlichkeit und fürchtete mich davor, lächerlich gemacht, angefeindet und verurteilt zu werden. Eben genau davor, was jemand wie Frank Deford im allgemeinen gesellschaftlichen Klima der Achtzigerjahre darüber gedacht hätte, wenn ich bei irgendeiner Preisverleihung der Sportwelt im Rock zu einer Rede ans Mikrofon getreten und zwischendurch mal aufs Damenklo verschwunden wäre, um mich frisch zu machen (immer vorausgesetzt, dass ich das überhaupt gedurft hätte).

Was die Unterstützung meiner Familie angeht, so war sie unglaublich. Mehr als unglaublich. Aber mein Coming-Out als Caitlyn liegt erst etwas mehr als einen Monat zurück, und jeden Tag frage ich mich aufs Neue, was meine Kinder aus meinen drei Ehen wirklich denken mögen, ob sie mich wirklich akzeptieren oder ob sie mich als eine beinahe Fremde betrachten, die diese Sache in dieser späten Lebensphase aus reinem Egoismus durchzieht. Dass ich so denke, sagt nichts über meine Kinder aus, aber viel über mich – ich fürchte noch immer eine Zurückweisung, ganz egal, wie sehr sie mir gezeigt haben, dass sie hinter mir stehen. Trotzdem wache ich morgens auf und denke über Gender und all diese Entscheidungen nach, die ich getroffen habe, und wenn ich schlafen gehe, beschäftigt mich das immer noch.

Als Caitlyn bin ich im Gegensatz zu Bruce eine öffentliche Person, die sich nicht mehr ins Private zurückziehen kann. Das verändert einen schon. Ich spüre Zweifel – kein Bedauern, das ist etwas anderes, und ich bedauere auch nichts. Zweifel fühlt fast jeder Mann und jede Frau direkt nach der Transition. Wenn man es getan hat, gibt es kein Zurück mehr. Niemals. Und jede Beziehung, die man einmal hatte, wird sich verändern – entweder, weil sie das wirklich tut, oder aber, weil man das erwartet. Damit will ich sagen, dass auch bei mir jede Menge auf dem Spiel steht: die Beziehung zu meiner Familie und der Rest meines Lebens.

Der andere Kritiker, der sich lautstark zu Wort gemeldet hat, ist der NBC-Sportmoderator Bob Costas. In der Dan Patrick Show wünschte Costas mir „alles Glück und allen Seelenfrieden der Welt”, fügte dann aber hinzu:

Dennoch kommt es mir so vor, dass die Verleihung des Arthur Ashe Awards an Caitlyn Jenner ein abgekartetes Spiel ist, das sich die Boulevardmedien ausgedacht haben.

In der großen Sportwelt hätte man doch sicherlich jemanden finden können – und das geht jetzt nicht gegen Caitlyn Jenner persönlich –, der sehr viel aktiver im Sport involviert ist und viel eher für das steht, was dieser Preis repräsentiert.

Costas ist ein großartiger Sportjournalist und Kommentator. Ich weiß, wie schwer dieser Job ist, ich habe mich ja auch schon darin versucht. Wenn er betont, dass es kein persönlicher Angriff gegen mich ist, glaube ich ihm das zwar, aber es klingt trotzdem ganz danach, und es impliziert offensichtlich, dass ich den Preis nicht verdiene. Dabei wurde er durchaus schon an Sportler verliehen, deren große Zeit noch länger zurücklag als bei mir.

Den größten Teil der Zeremonie verbringe ich in einer Suite des Ritz-Carlton-Hotels gegenüber vom Theater. Ich sehe mir die Show auch nicht im Fernsehen an, das würde mich nur noch nervöser machen. Etwa fünfzehn oder zwanzig Minuten vor meinem Auftritt verlasse ich das Hotel durch den Hinterausgang und gehe zum Theater hinüber. Die kurze Wartezeit verbringe ich allein in einem kleinen Raum und übe zum wohl millionsten Mal meine Rede, achte auf die richtigen Betonungen, den richtigen Rhythmus, die richtige Geschwindigkeit, versuche keine Wörter zu verschlucken oder zu nuscheln. Allgemein fühle ich mich gut, aber beim Gedanken an die Treppe ist mir immer noch mulmig. Ich spüre eine Unruhe wie vor meinem schwächsten Wettkampf bei den Spielen, dem 110-Meter-Hürdenlauf, bei dem ich zwar ins Ziel kam, aber Fehler machte.

Es gibt ein Zitat von Booker T. Washington, das ich in leicht abgewandelter Form gern benutze: „Erfolg wird nicht an den erreichten Höhen gemessen, sondern an den überwundenen Hindernissen.“ Es hat nie besser gepasst als jetzt.

Abby Wambach, die Stürmerin des Frauen-Fußballteams der USA, das gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hat, kündigt mich an. Hinter der Bühne begegnen wir uns zum ersten Mal.

„Hi.“

„Hi.“

Das ist ein bisschen kurz, aber egal - mir liegt etwas auf dem Herzen.

„Wenn ich die Treppe zur Bühne hinaufgehe, musst du mir helfen. Ich darf nicht stolpern. Bitte sorg dafür, dass ich das problemlos schaffe.“

„Okay, ich werde dich schon die Treppe hochbringen.“

„Ich brauche Unterstützung.“

Abby trägt einen Smoking, ich mein Abendkleid. Das ist eine ganz schlichte Symbolik und natürlich ein unwiderstehliches Fotomotiv – schöner könnte man nicht zeigen, wie viel Diversität es im Sport inzwischen gibt (auch wenn noch immer eine lange Strecke zurückzulegen ist).

„Wenn wir auf die Bühne kommen, immer vorausgesetzt, dass wir das ohne Panne schaffen, dann will ich, dass wir uns umdrehen, uns an die Hand nehmen und leicht verbeugen.“

Ja, ich denke immer klar, auch unter Druck.

Man führt mich zum Bühnenrand. Durch einen kleinen Spalt kann ich in den Saal schauen; er ist ziemlich gut besetzt.

Jetzt geht es los …

Ich suche Augenkontakt mit einer Frau im Publikum. Sie lächelt mich breit an und hebt den Daumen.

Vielleicht werden sie alle gut reagieren.

Während der Werbepause herrscht ein Kommen und Gehen im Zuschauerraum; einige Gäste verlassen kurz den Saal und Platzhalter nehmen ihre Stelle ein. Ich mische mich unter das Publikum und entdecke Diane Sawyer. Wenn ihr Interview nicht so akkurat dargestellt hätte, wie mein Leben bis zur Transition aussah, wäre ich jetzt vermutlich in der Antarktis und würde meine Geschichte von Täuschung und Selbstzerstörung den Pinguinen erzählen.

„Das ist alles Ihre Schuld“, raune ich ihr zu und fasse nach ihrer Hand.

Natürlich weiß ich, dass das alles hier eine ganz ernste Angelegenheit ist. Aber ich kann nicht ernst bleiben. Das war noch nie mein Stil. Humor ist immer die beste Ablenkung.

Etwas später sitze ich im Publikum und über die Videoleinwand flimmert ein Film über meinen Lebensweg. Ich habe ihn schon vor zwei Tagen gesehen – er ist schön und wertschätzend gemacht, und ich musste weinen, als ich ihn sah. Die Gegenüberstellung von Bruce und Caitlyn ist selbst für mich schockierend. Wie konnte der eine zur anderen werden, und der andere zu der einen? Ich weiß, dass Caitlyn seit Geburt meine Gender-Identität gewesen ist und nur auf den richtigen Moment gewartet hat, um Bruce in sich aufzunehmen. Aber manchmal bieten Antworten nicht wirklich eine Erklärung. Wie ich schon so oft zu mir selbst gesagt habe: Ich hatte ein absolut faszinierendes Leben.

Jetzt kann ich mir das nicht noch einmal ansehen. Es würde mir wieder fürchterlich nahe gehen, und dann könnte ich meine Rede nicht halten.

Abby ruft meinen Namen, ruft mich auf die Bühne. Neben mir im Publikum sitzt meine Mutter. Sie war die letzte, der ich von meiner Transition erzählt habe, weil ich wusste, dass es mir bei ihr am schwersten fallen würde. Sie ist neunundachtzig, und mir ist klar, dass es für sie nicht einfach gewesen sein kann – da glaubt man, es würde ein ganz normaler Tag in Lewiston, Idaho, und dann ruft der Sohn plötzlich an und erklärt: „Bevor ich es vergesse, Mom, ich wollte nur noch kurz Bescheid sagen, ich werde eine Frau.“

Ganz so war es natürlich nicht. Aber es hatte dieselbe Wirkung. Es gibt einfach keinen vernünftigen Weg, um so ein Gespräch zu beginnen. Meine Mutter war bemerkenswert verständnisvoll und unterstützend, obwohl sie gern zugibt, dass sie die ganze Geschichte mit meiner Weiblichkeit leichter verkraften kann, wenn sie sich einen kleinen Schluck gönnt.

Ich stehe auf. Auf dem Weg zu der kleinen Treppe gehe ich rechts an den Reihen vorüber, in denen meine Kinder sitzen. Zum ersten Mal seit etwa zwanzig Jahren sind sie wieder einmal alle auf einem Fleck. Das war zum letzten Mal 1990 der Fall, als Kris und ich geheiratet haben; damals waren sie noch Kinder, die sich gegenseitig alle genauso großartig fanden, wie Kris und ich uns liebten. Es gibt viele Gründe dafür, wieso unsere Großfamilie auseinanderbrach, aber der Hauptgrund war wohl mein Versagen als Vater. Bei zu vielen Gelegenheiten habe ich meine Beziehung zu den sogenannten Jenner-Kindern aus meinen ersten beiden Ehen – Burt und Cassandra sowie Brandon und Brody – vernachlässigt. Und daher ist es jetzt einerseits wunderschön, die ganze Familie vereint zu sehen, andererseits hat das aber auch etwas Bittersüßes. Ich weiß, dass es nur ein kurzer Augenblick sein wird, der nicht einmal bis zur Afterparty hält.

Wie versprochen hilft mir Abby beim Hinaufsteigen. Ich stolpere nicht.

Die Kameras fangen es begeistert ein, als wir unsere kleine Pirouette vor der Kamera drehen.

Jetzt steht mir nur noch die Rede meines Lebens bevor.

Ich versuche, nicht ins Publikum zu gucken. Dutzende von Sportlegenden sitzen da unten. Meine Zeitgenossen. Der Basketballer LeBron James und der Footballer Brett Favre haben Plätze in der ersten Reihe; sie kann ich nicht übersehen. Was mögen sie gerade denken? Ich frage mich das immer, wenn Menschen mir gegenüber vordergründig nett sind. Wollen sie mir nur nach dem Mund reden, denken aber insgeheim etwas ganz anderes? Lügen sie? Manchmal wünschte ich mir, es gäbe jemanden, der sie privat interviewen könnte, um ihre wahren Gedanken aufzudecken, und nicht das Promi-Partygeschwätz mit Küsschen-Küsschen-Faktor. Finden sie es wirklich toll? Oder halten sie die ganze Sache einfach nur für sehr, sehr seltsam?

Ist das Kleid übertrieben, auch wenn es so perfekt geschneidert wurde? Hätte ich lieber in meinem Olympia-Trainingsanzug erscheinen sollen? LeBron legt immer viel Wert auf sein Äußeres, aber Brett Favre sieht manchmal so aus, als käme er gerade direkt aus einer Scheune. Von daher denke ich, dass ich bei LeBron bessere Chancen habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm Versace gefällt, wenn auch vielleicht nicht in dieser Ausführung. Außerdem ist er sogar noch größer als ich und wesentlich muskulöser.

Zwar habe ich schon viele hundert Male vor vielen Menschen gesprochen, aber noch nie einen fertig vorbereiteten Text vorgetragen. Gewöhnlich schreibe ich höchstens ein paar Stichworte mit den wichtigsten Punkten auf. Das Ablesen einer Rede finde ich furchtbar, weil es unweigerlich auch immer wie abgelesen klingt. Aber dieses Mal ist alles anders. Für diese Ansprache habe ich mich mit einem professionellen Autor zusammengesetzt, mit Aaron Cohen. Wir haben uns mehrmals getroffen, und ich habe ihm gesagt, worüber ich gern reden möchte; er hat diese Ideen weiter ausgearbeitet. Am Schluss haben wir alles aufgeschrieben. Dieses Mal muss ich ganz genau wissen, was ich sagen werde. Ich kann nicht improvisieren wie sonst (oder vielmehr, wie meistens) und plötzlich in eine Sackgasse geraten.

Außerdem werde ich mit einem Teleprompter arbeiten. Die habe ich allerdings schon gehasst, als ich in den Siebziger- und Achtzigerjahren als Sportmoderator für ABC und NBC gearbeitet habe, weil ich so langsam im Lesen bin. So etwas muss ich üben, aber glücklicherweise habe ich eine App auf meinem iPad entdeckt, die einen Teleprompter simuliert, mit der gleichen Schriftgröße und der gleichen Geschwindigkeit. Also habe ich mir den iPad auf einem hohen Hocker an meiner Breakfast Bar gegen ein Kissen gelehnt und laut abgelesen, während die Worte automatisch herunterscrollten. Nach ein paar Dutzend Malen hatte ich es bestens drauf.

Aber jetzt, da der Augenblick gekommen ist …

Plötzlich fühle ich mich wieder wie in der vierten Klasse in Tarrytown, als ich mit schweißnassen Handflächen dasaß, während der Lehrer den Mittelgang zwischen den Bänken entlangging wie ein Gefängniswärter und nach dem nächsten Opfer suchte, das laut vorlesen sollte. Ich höre das Kichern meiner Klassenkameraden, als ich ins Stocken geriet, und ich finde mich zunehmend mit der Tatsache ab, dass das eben Bruce war, und Bruce war doof. Wenn in meiner Grundschulzeit die Mannschaften beim Völkerball gewählt wurden, war ich immer der erste. Wenn es darum ging, wer sich beim Buchstabierwettbewerb als Erster wieder hinsetzen musste, aber auch.

Es hilft nichts, jetzt muss ich mich durchbeißen, und das tue ich. Widrige Umstände zu überwinden, das liegt mir. Das habe ich mein ganzes Leben lang getan, wenn auch noch nie in einer solchen Situation.

Inzwischen sehe ich auch LeBron James oder Brett Favre nicht mehr. Oder meine Kinder oder meine Mutter. Ich sehe gar keinen mehr, es ist, als ob jemand anderes diese Rede hält und ich nur ein interessierter Beobachter bin.

Ins Mikrofon sage ich:

Überall in diesem Land und überall auf dieser Welt gibt es jetzt, in diesem Augenblick, junge Menschen, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie Transgender sind. Sie merken, dass sie anders sind, und sie versuchen damit umzugehen, neben allen anderen Problemen, die man als Teenager sowieso schon hat. Sie werden gemobbt, sie werden zusammengeschlagen, sie werden ermordet und sie begehen Selbstmord. Die Zahlen sind erschreckend hoch, aber sie zeigen die Realität dessen, was es heute bedeutet, trans zu sein.

Eines habe ich in meinem Leben gründlich kennengelernt, und das ist die Macht des Scheinwerferlichts. Manchmal ist sie auch eine Last, aber mit der Aufmerksamkeit kommt auch eine gewisse Verpflichtung. Millionen von Menschen beobachten, wie man sein Leben als Sportler führt, und vor allem Jugendliche lassen sich davon sehr beeinflussen.

Ich weiß, dass ich mit dieser Verantwortung im Reinen bin, dass ich meine Geschichte auf die richtige Weise erzählen will, dass ich weiter lernen und alles daran setzen werde, damit sich die Art und Weise ändert, wie Trans-Themen bewertet und wie Transgender-Menschen behandelt werden. Und ganz allgemein möchte ich gern dazu beitragen, dass man Menschen so nimmt, wie sie sind. Dass man akzeptiert, wie verschieden alle sind.

Die Transition war für mich schwerer als alles, was ich mir hätte vorstellen können. Und das ist für viele andere Menschen genauso. Schon allein aus diesem Grund verdienen Trans-Menschen etwas ganz Elementares. Sie verdienen Ihren Respekt. Und aus diesem Respekt kann eine zugewandtere Gemeinschaft erwachsen, eine empathischere Gesellschaft und eine bessere Welt für uns alle.

Die stehenden Ovationen, die ich bekomme, dröhnen in meinem Kopf lauter als die Beifallsrufe im Olympiastadion, als ich am Ende des 1500-Meterlaufs den Zehnkampf gewann. Auf alle Fälle haben sie viel mehr Bedeutung.

Und immerhin bin ich nicht gestolpert.