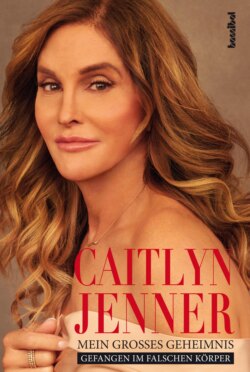

Читать книгу Mein großes Geheimnis - Buzz Bissinger - Страница 8

ОглавлениеIch wurde dreimal geschieden. Mit den Möbeln, die ich im Laufe meines Lebens weggegeben habe, könnte man eine IKEA-Filiale bestücken. Wie oft ich mein Zuhause verloren habe, kann ich nicht mehr zählen. Jedenfalls sind mir nur wenige Fotos aus meiner Kindheit geblieben. Als ich mich 2013 von Kris trennte und mir ein Haus in Malibu mietete, richtete sie es in nur einem Tag mit einem Team von fünfzig Leuten aus dem Programm eines Möbelherstellers komplett neu für mich ein. Ich nahm nicht einmal meine Goldmedaille mit, die aus Sicherheitsgründen bei ihr im Safe lag. Aber das Akkordeon behielt ich.

Keine Ahnung, wieso ausgerechnet dieses Instrument meine drei Scheidungen und zehn Kinder und Stiefkinder überstanden hat, wieso ich es immer noch mit mir herumschleppe, obwohl ich es seit fast sechzig Jahren nicht mehr gespielt habe. Wieso es jetzt in der Garage meines Hauses oben auf einem Regal schlummert und Staub ansetzt, ordentlich verstaut in seinem klobigen Originalkoffer. Mir ist überhaupt erst vor kurzem, als ich die Garage aufräumte, aufgefallen, dass es dort ist.

Ich denke über viele Aspekte meines Lebens nach, das zu ungleichen Teilen wundersam und unglaublich absurd verlaufen ist. Über meine Beziehung zu meinen Kindern und Stiefkindern, von der ich gehofft hätte, dass sie enger werden würde, jetzt, da ich Caitlyn bin, aber das ist nicht geschehen. Ich überlege, ob ich die endgültige, geschlechtsangleichende Operation machen lassen sollte oder nicht. Mir gehen zudem all die Themen durch den Kopf, mit denen sich die Transgender-Community beschäftigt, und ich überlege, auf welche Weise ich sie unterstützen kann; das ist inzwischen eine geradezu heilige Aufgabe für mich. Zwar habe ich immer noch Angst vor der Einsamkeit, aber ich weiß auch, dass ich glücklicher und ausgefüllter bin als je zuvor in meinem Leben.

Das Akkordeon ist nur ein Instrument, das Platz wegnimmt, ein Relikt aus der lange zurückliegenden Vergangenheit. Manchmal denke ich, wenn ich das Rätsel lösen kann, wieso ich es immer noch habe, dann käme ich auch dem Rätsel meines Lebens einen Schritt näher und würde mir endlich klar darüber, wer ich bin: ein Goldmedaillengewinner und Weltrekordler, der nach seinem Sieg kein Interesse mehr an irgendwelchen Wettkämpfen hatte. Ein Betrüger gegenüber seinem eigenen Ich. Eine schillernde Person des öffentlichen Lebens, privat nur ein Schatten. Ein guter Vater für seine Stiefkinder, der jedoch zeitweise kaum noch Kontakt zum eigenen Nachwuchs aus seinen beiden ersten Ehen hatte. Selbstbewusst und doch jeder Konfrontation aus dem Wege gehend. Gern unter Menschen und doch einsam. Offen und doch ohne Empathie. Äußerlich mit sich im Reinen, innerlich ständig im Widerstreit. Jemand, der immer gemocht werden wollte, aber nie darauf vertraute, dass es jemand tat – weil es so viele Zeiten gab, in denen ich mich selbst nicht leiden konnte.

All diese unterschiedlichen Gefühle empfand ich zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich stark. Einige Tage waren besser als andere. Es gab Phasen, manche davon sogar herrlich lang, in denen ich nicht ständig meine Seele auf den Prüfstein stellte oder dachte, diese Zerrissenheit wäre nur vorübergehend oder könnte vielleicht geheilt werden, mit zwei Aspirin und einem Glas Wasser, einer Knoblauchzehe um den Hals und einer Hasenpfote unter dem Kopfkissen.

Lange Zeit verstand ich nicht, was wirklich geschah. Ich hatte keinerlei Referenzpunkte, nichts Vergleichbares. Der Ausdruck Transgender, der heute so geläufig ist, hatte in der Welt, in der ich aufwuchs, so viel Bedeutung wie Facebook oder Twitter oder Instagram. In den USA sprach man erstmals 1974 von gender dysphoria – Genderdysphorie, Geschlechtsidentitätsstörung.

Amerika, 1949. Vier Jahre nach dem Abwurf der Atombombe, Harry Truman ist noch Präsident. Der VW-Käfer kommt in den USA auf den Markt, in Los Angeles fällt so viel Schnee wie nie zuvor, das Musical South Pacific von Rodgers und Hammerstein läuft am Broadway an, und Howard Unruh geht als Massenmörder in die US-Geschichte ein, als er in Camden, New Jersey dreizehn seiner Nachbarn mit einer Luger erschießt, die er als Souvenir aus dem Krieg mitgebracht hat.

Bruce Springsteen und Billy Joel kommen zur Welt. Ebenso Meryl Streep und Sissy Spacek. Und dann auch ich, am 28. Oktober 1949, an dem Tag, als beim Absturz eines Air-France-Jets über den Azoren alle Insassen sterben. Aber zugleich ist es auch der 63. Geburtstag der Freiheitsstatue.

Das ist typisch für den ewigen Widerstreit in meinem Leben.

Ich wuchs in den 1950er Jahren auf, dem amerikanischen Zeitalter des Automobils, des Ausbaus der Interstate-Verbindungen unter Eisenhower, von McCarthys Kommunistenhatz, in der Zeit von Rauchende Colts, Perry Mason, Bonanza und vielen anderen Serien, in denen alle wichtigen Rollen von weißen Schauspielern übernommen wurden. Es saß kein einziger Afroamerikaner im Senat und mit Margaret Chase Smith aus Maine nur eine einzige Frau.

In meiner Jugend kannte ich keinen einzigen Menschen, der schwul oder lesbisch war, oder vielmehr, ich kannte niemanden, der sich öffentlich dazu bekannte, weil die damalige Gesellschaft das einfach nicht zuließ. Heute ist das zwar besser geworden, aber an viel zu vielen Orten existiert diese repressive Atmosphäre immer noch und macht es all denen schwer, die von der so genannten Norm abweichen – wobei diese Norm für mich nichts weiter ist als eine willkürliche Vorverurteilung durch ignorante und hasserfüllte Leute.

Etwa ein Jahr nach meiner Geburt wurde vom US-Senat eine Untersuchung zu so genannten „Homosexuellen und anderen sexuell Perversen“ in Auftrag gegeben. Zu ihren Ergebnissen, soweit man sie heute noch wiedergeben kann, zählte beispielsweise:

Die zuständigen Behörden sind sich einig, dass die meisten sexuell Abartigen gut auf psychiatrische Behandlungen ansprechen und geheilt werden können, sofern die Betreffenden den aufrichtigen Wunsch dazu verspüren. Allerdings haben viele bekennende Homosexuelle nicht wirklich das Bedürfnis, ihr bisheriges Leben aufzugeben, und in solchen Fällen ist eine Heilung schwierig, wenn nicht unmöglich …

Häufig versuchen diese Perversen, normale Bürger zu ihren abartigen Praktiken zu verleiten …

Die fehlende emotionale Stabilität, die den meisten Perversen eigen ist, und ihre moralische Schwäche macht sie besonders empfänglich für die Verführungskünste ausländischer Spione. Den Geheimdiensten ist gut bekannt, dass Perverse bei Befragungen durch einen geschickten Agenten sehr nachgiebig sind und sich selten weigern, von sich selbst zu erzählen.

Wir können also festhalten: Das Amerika, in dem ich aufwuchs, war nicht gerade ein besonders erleuchtetes Zeitalter. Heute frage ich mich, inwiefern dieses Umfeld meine konservative Einstellung beeinflusst hat, denn dass es das tat, steht für mich fest. Aber es war auch eine Zeit der Fülle und des Konsums – wenn man weiß war. Überall entstanden neue Vororte, Zehntausende erschwinglicher Häuser wurden gebaut, und für die aufstrebende Mittelklasse ging es immer weiter nach oben. Amerika war ein sicherer, guter Ort – wie gesagt, wenn man weiß war – und ich fühlte mich in diesem Schoß geborgen, während ich mit meinen Eltern und Geschwistern in Westchester County im Staat New York und im Osten von Connecticut aufwuchs.

Mein Vater William (Bill) Jenner hatte einen hintersinnigen Humor und einen vordergründigen Bostoner Akzent und war ein typischer Vertreter der Generation, die schon die Große Depression und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hatte. Er traf meine Mutter Esther im Frühjahr 1942 auf einer Rollschuhbahn in White Plains, New York – kurz nachdem sie aus dem Mittleren Westen an die Ostküste gezogen war. Er war ein hervorragender Rollschuhläufer und hatte ein Talent für viele verschiedene Sportarten. Wenn er sich etwas Neues beibringen wollte, gelang ihm das meist sehr schnell – eine Eigenschaft, die er mir vererbt hat. Meine Mutter hingegen war noch unsicher auf ihren Rollschuhen, woran sie sich mit der für sie typischen Unverblümtheit erinnert:

„Dürfte ich diese nächste Runde mit dir fahren?“

„Von mir aus – aber auf eigene Gefahr.“

Esther war aus Ohio und hatte einen großen Teil ihrer Jugend auf einer dreißig Hektar großen Farm verbracht, die von der Kuppe eines sanft geschwungenen Hügels auf den Ohio River hinunterblickte. Ihr Vater war Porträtfotograf und besaß die Fähigkeit, sich auf Dinge, die ihn interessierten, mit unglaublicher Entschlossenheit zu konzentrieren – eine Eigenschaft, die ich wiederum von ihm geerbt habe, und die mir beim Training für den Zehnkampf ausgesprochen gute Dienste leistete. Er baute das Haus für die Familie, bescheiden und solide. In seiner Freizeit betätigte er sich als Geologe und Astronom und baute Teleskope. Er liebte es, knifflige Dinge zu basteln und mechanische Experimente zu machen. Genau wie ich.

Bill war in St. John’s in Neufundland geboren worden, dann mit seiner Familie nach Somerville in Massachusetts und später nach Westborough gezogen. Als er noch klein war, wütete ein schrecklicher Hurrikan über Neuengland und entwurzelte viele tausend Bäume. Die Stämme wurden im Wasser der nahen Seen gelagert, und Bills Vater leitete eine mobile Sägemühle, die sich von einem Gewässer zum anderen verlagern ließ. Dort arbeitete auch Bill noch ein Jahr nach der High School, bevor er Ende der Dreißigerjahre nach Tarrytown in Westchester County zog.

Esther fand Bill unwiderstehlich gutaussehend, und offenbar ging es Bill umgekehrt genauso (ja, Eitelkeit liegt in der Familie). Er arbeitete für seinen Bruder, der Bäume fällte und beschnitt, und hatte eine fröhliche Natur, die Esther einfach ansteckend fand. Sie verliebten sich schnell, wie das damals so oft geschah – vielleicht, weil ihnen bewusst war, dass ihnen nicht mehr viel Zeit blieb.

Die Hochzeit fand im September 1942 statt, als Esther sechzehn war. Amerika hatte sowohl Deutschland als auch Japan den Krieg erklärt, und Bill war wie so viele junge Männer seiner Zeit wild entschlossen zu kämpfen. Da er noch immer kanadischer Staatsbürger war, durfte er jedoch nicht einfach so in die US-Armee eintreten. Allerdings bestand die Möglichkeit, sich zur Einberufung zur Verfügung zu stellen, allerdings auch erst mit zwanzig, und Bill war neunzehn. Beinahe täglich erschien er bei seinem Armee-Anwerber in New York, bis der endlich ein Einsehen hatte.

„Hast du deine Geburtsurkunde dabei?“

Bill zeigte sie vor.

„Lass mal sehen.“

„Jawohl, Sir.“

Daraufhin änderte der Anwerber das Geburtsdatum mit Bleistift und machte Bill ein Jahr älter.

„In ein paar Wochen hörst du von uns. Und jetzt geh mir nicht mehr auf die Nerven.“

Ein Vierteljahr nach der Hochzeit wurde Bill einberufen, und Esther bekam ihn drei Jahre lang nicht mehr zu Gesicht. Sie schrieb ihm aber jeden Tag, obwohl es bald nichts Interessantes mehr zu berichten gab. Natürlich machte sie sich Sorgen um meinen Vater, und dazu hatte sie auch allen Grund. Er gehörte zu den Army Rangers, einer Spezialeinheit, die oft in den schwierigsten und gefährlichsten Manövern eingesetzt wurde. Seine Ausbildung hatte er im Fifth Ranger Battalion in Camp Forrest in Tennessee durchlaufen, war dann nach Fort Pierce in Florida verlegt worden und hatte dort einen Vorgeschmack auf das bekommen, was ihm bevorstand. Die Truppe wurde mit dem Schiff auf den Atlantik hinausgebracht und musste dann in Landungsbooten und mit Zwanzig-Kilo-Gepäck auf dem Rücken an Land zurückkehren. Bill war das Wasser vertraut, aber einige seiner Kameraden konnten nicht einmal schwimmen. Danach hatte vorher auch niemand gefragt.

Auf einem Armee-Stützpunkt in Schottland wurde er für die amphibische Kriegsführung und im Nahkampf ausgebildet. Schließlich kam er ins Hauptquartier des Fifth Ranger Battalions und befehligte dort acht Soldaten, deren Aufgabe es war, den Funkverkehr zwischen dem Hauptquartier und den Truppen im Feld aufrecht zu erhalten.

Er wusste, dass es an die Front ging.

Schon drei Tage im Voraus erhielten Bill und seine Kameraden die Nachricht, dass sie zum ersten Schwung derer gehören würden, die bei der geplanten Landung der Alliierten die Strände der Normandie angreifen würden, und ein Schiff sie über den Ärmelkanal brächte. Am 6. Juni 1944 beluden sie um sechs Uhr früh ihre Landungsboote. Auf den ersten zehn Seemeilen wurde noch viel gelacht; sie alle brannten nach den zwei Jahren harter Ausbildung darauf, endlich zum Einsatz zu kommen. Die See war sehr rau, und es waren braune Papiertüten verteilt worden, falls jemand seekrank werden sollte.

Mein Vater war der zäheste Kerl, der mir je begegnet ist. Ihn warf nichts um. Nach den Olympischen Spielen in Montreal kaufte ich mir einen Pitts-Doppeldecker, weil ich das Fliegen liebte und ständig meine Grenzen austesten wollte. Es war ein Zweisitzer, bei dem der Passagier vor dem Piloten saß. Viele meiner Freunde, die knallhart zu sein glaubten, hatten mich schon herausgefordert, und alle hatten um eine vorzeitige Landung gebettelt, weil ihnen übel geworden war. Der einzige, der nicht genug bekam, war mein Vater. Ich versuchte alles – Loopings, doppelte Loopings, Drehungen oder Absinken aus großer Höhe. Ich griff richtig in die Vollen, aber er bekam nicht genug.

Außer am D-Day.

Zwar wurde ihm im Landungsboot nicht übel. Aber vielen anderen, und zwar so heftig, dass die braunen Papiertüten nicht viel nützten. Als sie sich der französischen Küste näherten, sahen sie bereits Granaten am Strand explodieren. Kugeln pfiffen ihnen um die Ohren. Plötzlich waren alle still. Die wilde Kampfeslust war von der Realität ausgelöscht worden, von Tod, Feuer, Blut und Angst. Als Bill den Omaha Beach genannten Strandabschnitt erreichte, tobte um ihn herum das Chaos, und die Unterweisungen, die sie erhalten hatten, erwiesen sich als nutzlos. Es war unmöglich, eine stabile Kommunikation aufzubauen, und Bill wurde mit der Maschinenpistole, deren Handhabung er in der Ausbildung gelernt hatte, ins dichteste Kampfgetümmel geschickt. Der Soldat vor ihm wurde von einem Artilleriegeschoss getroffen, das ihm den ganzen Körper aufriss. Bill hielt eine Sekunde inne. Er wollte etwas tun. Aber im Gegensatz zu all dem, was man in Filmen sieht oder in Büchern liest, wollten die Soldaten, die in der Normandie an Land gingen, nichts anderes als das eigene Leben retten. Also rannte er zu dem Wall, der den Strand begrenzte, und kauerte sich dort am ganzen Körper zitternd zusammen. Als er sich umsah, wurde er Zeuge, wie ein Landungsboot, das Flammenwerfer transportierte, getroffen wurde und wie ein Feuerball explodierte. Er sah, wie Männer brennend über Bord sprangen und musste sich erschüttert abwenden. Er verband die blutüberströmte Hand eines Kameraden, der mehrere Finger verloren hatte. Er beobachtete, wie die befehlshabenden Offiziere vor Entsetzen durchdrehten, zu fliehen versuchten und mit Gewalt aufgehalten werden mussten. Sobald er sich zehn Minuten lang irgendwo aufgehalten hatte, suchte er sich einen neuen Unterschlupf, weil er fest daran glaubte, dass dieser Platz dann als Zufluchtsort verbraucht war und nicht mehr die Magie besaß, ihn vor dem Tod zu bewahren. Stück für Stück arbeitete er sich den Strand hinauf, vorbei an den Leichen amerikanischer Soldaten. Später, als er und andere seiner Einheit es bis zu einem kleinen französischen Dorf geschafft hatten, mussten sie dort zwei junge Französinnen töten, die mit deutschen Offizieren verheiratet waren und den Alliierten als Heckenschützen aufgelauert hatten.

Mein Vater sprach nicht oft über seine D-Day-Erlebnisse, als ich jünger war, sondern sagte nur, dass eines allein einen Soldaten im Kampf wirklich retten kann: Glück.

„Dies war nicht der Tag meines Todes.“

Aber hin und wieder erzählte er dann doch die eine oder andere Geschichte.

Einmal beschrieb er die letzten Augenblicke, bevor das Landungsboot den Strand erreichte. Der englische Bootsmann, der es lenkte, stoppte die Maschine und wollte, dass die Männer von Bord sprangen, obwohl ihnen das Wasser noch bis zum Hals reichte. Einige waren bereits ertrunken, weil das Zusammenspiel von Wellen und Strömung und fünfzig Kilo Ausrüstung auf dem Rücken eine tödliche Kombination darstellte. Dennoch wollte der Engländer das Boot nicht näher an Land bringen, bis ein amerikanischer Offizier ihm eine Pistole an den Kopf hielt und sagte, er würde ihm das Hirn wegpusten, wenn er nicht sofort weiter auf den Strand zuhielte.

Wie mein Vater sagte, klärte das recht schnell die Situation im Sinne der Amerikaner.

Die andere Geschichte war keine Geschichte. Es war ein kleines Schwarzweißfoto, das er geschossen hatte, nachdem seine Rangers-Einheit im April an der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald beteiligt gewesen war. Das Bild zeigte die Pritsche eines Eisenbahnwaggons, auf der die ausgemergelten und entkleideten Leichen der Opfer wie Dachziegel aufeinandergestapelt worden waren.

Mein Vater zeigte mir das Bild, als ich noch klein war. Warum, das verstand ich nicht. Es war völlig uncharakteristisch für ihn, und ein Kind von neun oder zehn konnte ein so extremes Bild auch nicht verarbeiten. Aber letztlich half es mir, ihn zu verstehen und zu begreifen, dass seine langen Phasen des Schweigens ihre Wurzel in den Dingen hatten, die er als junger Mann mit ansehen musste und niemals vergessen konnte. Darin lag der Grund für seine emotionale Distanz – eine Eigenschaft, die ich später auch an mir wiederfand.

Manche Leute haben mich als mutig bezeichnet, weil ich im Frühjahr 2015 mit 65 Jahren meine Transition von Bruce zu Caitlyn durchgezogen habe. Das ist sehr schmeichelhaft, und ich weiß das sehr zu schätzen. Aber verglichen mit dem, was mein Vater und so viele andere durchgemacht haben, braucht es keinen Mut, zu seinem eigentlichen Ich zu stehen. Für mich war es eher eine Art von Feigheit, dass ich so lange damit gewartet habe.

Mein Vater war eine freundliche Seele, trotz allem, was er im Krieg erlebt hatte. Er empfand keine Bitterkeit, gegen nichts und niemanden, und auch ich bin niemand, der anderen etwas lange nachträgt. Ich habe mich oft gefragt, was er wohl von all dem halten würde, wenn er es noch miterlebt hätte. Er war so stolz auf meine sportlichen Erfolge in meiner Jugendzeit. Und als ich bei den Olympischen Spielen siegte, war er unfassbar begeistert. Er ging richtig darin auf, dass ich zum amerikanischen Helden wurde. Wie unser Gespräch wohl abgelaufen wäre? Was hätte er gesagt oder auch nicht gesagt? Wie hätte er mich angesehen? Ich wollte meinen Vater nie enttäuschen – alles, nur das nicht. Und er hätte meine Transition nie im Leben verstanden. Das hätte er nicht begriffen, ebenso wenig wie die meisten anderen aus seiner Generation. Und es fällt heute noch vielen schwer zu verstehen, dass die Transition von einem Mann zu einer Frau oder umgekehrt nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat, sondern nur mit dem Geschlecht, das von Geburt an in dir verankert ist, völlig unabhängig von den körperlichen Merkmalen.

Wahrscheinlich wäre er zunächst einmal schockiert gewesen. Aber ich bin der festen Überzeugung: Sobald er erkannt hätte, dass ich in meiner jetzigen Lage viel Gutes für eine sehr marginalisierte Community tun kann, wäre er auf Caitlyn genauso stolz gewesen wie auf Bruce. Ich weiß, er hätte gewollt, dass ich glücklich bin. Und vielleicht wäre er glücklich darüber gewesen, dass das Gefühlschaos in meinem Leben vorbei ist.

Aber er hätte lange gebraucht, um es wirklich akzeptieren zu können. Meine Mutter, die ihn besser kannte als irgendjemand sonst, ist sich nicht sicher, ob es ihm überhaupt je gelungen wäre, unabhängig davon, wie er sich nach außen hin gegeben hätte.

Da hast du dieses Bild von deinem Sohn, ein ziemlich fest gefügtes Image, und dann gibt es da auf einmal Caitlyn? Wer ist das? Was ist das?

Trotzdem hätte ich es ihm gern gesagt.

Die Chance hatte ich nicht.

Mein Vater wurde nach dem Krieg Baumchirurg, gründete schließlich seine eigene Firma und arbeitete für einige große Anwesen in Westchester County und Connecticut. Er war besessen von dem Wunsch, ein guter Familienvater zu sein, und das war er auch. Meine Eltern widmeten sich jedes Wochenende ihren Kindern. Das waren meine ältere Schwester Pam, ich, dann Burt und als letztes Lisa.

Wir lebten ein angenehm vorhersehbares Leben, machten jeden Sommer zwei Wochen Zelturlaub in den Adirondack-Bergen oder reisten zu der Farm in Ohio, auf der meine Mutter aufgewachsen war. In New York war ich genau einmal, bevor ich aufs College ging, obwohl die Stadt keine Stunde mit dem Zug von uns entfernt lag, und das war auf einem Schulausflug. Bevor ich auf die Junior High School kam, war ich noch nie einem Afroamerikaner begegnet. Die Leben draußen zeigten uns Zeitschriften wie Look oder Life. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich einige Jahre später als gefeierter Sportler die Welt bereisen würde. Und noch verrückter wäre der Gedanke gewesen, dass in mir eine Frau steckte.

Als Kind zeigte ich keine äußeren Zeichen von „Weiblichkeit“. Meine Mutter und meine Schwester Pam haben sich sehr gewundert, als ich ihnen sagte, ich hätte mit meiner Transition begonnen. Wie konnte es sein, dass sie damals mit mir unter einem Dach gelebt hatten, ohne zu bemerken, dass ich irgendwie anders war – abgesehen davon, dass ich immer etwas distanziert wirkte und mit Zuneigungsbeweisen nicht gut umgehen konnte? Nun, weil es nicht so deutlich erkennbar war. Ich habe mich nie feminin gefühlt, aber ganz klar als Frau. Was heißt das überhaupt, feminin? Das definiert doch jeder für sich anders. Bin ich etwa weniger weiblich, weil ich immer noch Autorennen, Motocross und Motorradfahren liebe? Das sind lediglich unsere abgedroschenen, rückständigen Definitionen von männlichen und weiblichen Eigenschaften, die zu dieser Überlegung führen.

Als Kind hasste ich es, wenn man mir die Haare schnitt. Kleidung kaufen zu müssen, fand ich furchtbar. Heute frage ich mich, ob das vielleicht erste Anzeichen dafür waren, dass ich Transgender bin.

Oder vielleicht fand ich Haareschneiden und Einkaufen auch bloß grässlich. Es gibt ja einfach Dinge im Leben, die man nicht mag.

Sehr deutlich hingegen erinnere ich mich daran, wie unsicher ich mich fühlte, wenn ich in der Schule laut vorlesen musste, was ich nicht gut konnte. Ständig fürchtete ich, man würde sich über mich lustig machen. Ich war immer ein wenig gehemmt, als ob ich nicht ganz dazugehörte, und auch wenn das heute sehr viel besser ist, steckt das immer noch ein wenig in mir drin. Ich sehne mich nach Freundschaften, und das verleitet mich manchmal zu Verzweiflungstaten.

Der ganze Stolz meines Vaters war seine Army-Ranger-Uniform. Sie hing im Schrank, mit all den an die Brust gepinnten Orden; auch ein Bronze Star für besondere Verdienste war darunter. Eines Tages bettelte Pam, eineinhalb Jahre älter als ich und damals etwa sieben, dass er sie doch einmal anziehen sollte. Mein Vater ging zum Schrank und holte die Uniform heraus, und da entdeckte er, dass die Orden fehlten. Zuerst gelang es mir, bei dem nun folgenden Kreuzverhör nichts preiszugeben. Aber irgendwann knickte ich dann doch ein und gab zu, dass ich die Medaillen genommen und jemandem geschenkt hatte, mit dem ich gern befreundet sein wollte; dafür hatte ich ein paar Entenküken bekommen, die ich im Garten großziehen wollte. Die Orden tauchten leider nie wieder auf. Und die Enten machten es auch nicht lange.

Zu meiner Unsicherheit trugen zusätzlich die unvermeidlichen Vergleiche mit Pam bei. Ich vergötterte meine große Schwester. Sie war selbstsicher, ich nicht. Sie fand schnell Freunde, ich nicht. Sie lernte fünf Stunden jeden Tag und bekam dementsprechend gute Noten, während ich mich nur fünf Minuten hinsetzte und mich in der Schule irgendwie durchmogelte, damit ich in den Sportmannschaften bleiben konnte.

Dabei war ich selbst stets distanziert und wenig „greifbar“. Ich war zwar da, aber auch wieder nicht, und echte Gefühle machten mir Angst. Mehr als nur meine Oberfläche wollte ich niemandem zeigen, denn darunter lauerte ein Verlangen, das gleichzeitig verlockend, verstörend und verwirrend war. Ich war überhaupt nicht mit mir im Reinen, und durch meine massive Lese- und Rechtschreibschwäche wurden meine Versagensängste immer größer. Dann blieb ich in der zweiten Klasse auch noch sitzen und musste ein Jahr wiederholen. Meine Mutter ging regelmäßig zu den Elternsprechtagen und versuchte herauszufinden, wo das Problem lag. Aber an der Schule interessierte sich niemand dafür oder hätte auch nur im Entferntesten an eine Diagnose wie Legasthenie gedacht, eine Beeinträchtigung, von der man in meinem Umfeld damals noch nie etwas gehört hatte (ebenso wenig wie von vielen anderen Dingen). Erst in der Junior High erwähnte ein Schulberater einmal dieses Wort, schickte mich aber nach zehn Minuten zurück in die Klasse. Und so blieben dann zwei große Komplexe in meiner Kindheit und Jugend unerkannt: die Legasthenie und meine Geschlechtszugehörigkeit.

Die Lehrer hielten mich einfach für dumm. Oder für faul. Zwar tat ich mein Bestes, mich bei ihnen einzuschmeicheln und immer nett und freundlich zu sein, aber das änderte nichts an ihrem Urteil. Ich gruselte mich vor der Schule, weil ich ständig fürchtete, dass ich beim Lesen an die Reihe käme und mich dann wieder alle auslachen würden.

Und dann war da noch etwas anderes.

Ich war ungefähr zehn. Eine unwiderstehliche Neugier hatte mich gepackt.

Das, was mich so magisch anzog, lag in unserer Wohnung im ersten Stock in Sleepy Hollow Gardens, einem weitläufigen Komplex aus robusten, einfachen Rotklinkerhäusern am südlichen Rand von Tarrytown am Ende der Tappan Zee Bridge, die während des Aufschwungs der Nachkriegszeit gebaut worden war.

Das fragliche Objekt war der begehbare Kleiderschrank meiner Mutter.

Ich war zu jung, um auch nur ansatzweise zu erfassen, wieso ich von seinem Inhalt so fasziniert war. Heute weiß ich, dass das grundlegend mit meiner Gender-Identität zu tun hatte, aber damals fragte ich mich, ob ich vielleicht einfach nur so sein wollte wie Pam. Dass ich sie vergötterte, führte vielleicht dazu, dass ich neidisch auf sie war und sie in allem nachahmen wollte. Ganz offensichtlich suchte ich für mich selbst nach Erklärungen für meine Empfindungen. Klar war aber nur eins: Der Kleiderschrank zog mich magisch an, und das Gefühl verschwand nicht.

Wenn ich meiner Neugier nachgab, ging ich möglichst schlau vor. Ich wartete, bis ich sicher sein konnte, dass meine Eltern und meine Schwester längere Zeit außer Haus waren. Dann schob ich die weißen Schiebetüren aus Furnierholz auf und betrat den begehbaren Schrank. Er war klein, wie die ganze Wohnung, die nur zwei Schlafzimmer hatte; die meisten Mahlzeiten nahmen wir an einem Tisch in der Küche ein. Eines der Zimmer, das in der Mitte eine Trennwand hatte, teilte ich mir mit meiner Schwester.

Der Schrank meiner Mutter war, wie gesagt, nicht groß, aber auf mich wirkte er riesig. Neugierig betrachtete ich die Kleider, die Röcke und die Schuhe. Ich strich mit der Hand über die Stoffe, um die Unterschiede zwischen Wolle und Baumwolle zu ertasten. Vorsichtig sah ich mich um und versicherte mich, dass ich noch allein war. Nein, in der Wohnung war nichts zu hören. Dann nahm ich ein Kleid von der Stange und markierte mit einem Stück Papier genau die Stelle, an der es gehangen hatte, damit ich keine Spuren hinterließ. Aus einer Kommode holte ich ein Halstuch und prägte mir genau ein, wie es gefaltet war.

Wie den meisten zehnjährigen Jungen in den Fünfzigerjahren hatte man auch mir den typischen Bürstenhaarschnitt von einem halben Millimeter Länge verpasst, und Perücken besaß meine Mutter nicht. Also nahm ich das Tuch, schlang es mir um den Kopf und machte unter dem Kinn einen Knoten, damit es wie eine Perücke aussah. Die Schuhe meiner Mutter waren mir zu groß, also stieg ich in die meiner Schwester. Wahrscheinlich leierte ich sie ein wenig aus, aber das beunruhigte mich nicht weiter: Nicht einmal die schlaue Pam würde deswegen Verdacht schöpfen. Dann probierte ich den Lippenstift meiner Mutter aus. Falls sie da etwas merkte und ich irgendwie in die Sache hineingezogen werden sollte, hatte ich mir schon eine Erklärung zurechtgelegt:

Den hat Pam geklaut.

Es war die erste von vielen tausend Ausreden, die ich mir für den Fall überlegte, dass ich erwischt wurde.

Ich guckte in den Spiegel. Schon damals spürte ich dasselbe Gefühl von Freiheit, das mich später in den Hotelzimmern und Lobbys überkommen sollte. Das Gefühl, dass das hier irgendwie einfach richtig war. Aber ich konnte niemandem davon erzählen, und so verstärkte das nur die Einsamkeit und Isolation, die ich ohnehin schon empfand. Schon mit zehn Jahren war mein Leben ein versiegeltes Kästchen, dessen Seitenwände im Laufe der Jahre immer höher und höher werden sollten, bis sie sich gar nicht mehr überwinden ließen.

Nur im Schrank zu stehen reichte nicht. Ich musste noch mehr unternehmen. Vorsichtig schlich ich mich aus der Wohnung und achtete darauf, dass mich niemand sah. Es war dunkel; am hellichten Tag hätte ich mir das nie getraut. Draußen ging ich die Straße hinunter, einmal um den Block und einen Hügel hinauf, dann rannte ich wieder zurück zu unserer Wohnung. Die Möglichkeit für solche Aktionen gab es nur selten, vielleicht alle sechs Wochen einmal. Wenn ich draußen unterwegs war, begegnete ich keinem Menschen, nur einmal, als ich den Berg wieder herunterkam, fuhr ein Auto langsam hinter mir her. Ich trug mein niedliches Kleid und mein niedliches Kopftuch und spürte die Scheinwerfer auf meinem Körper. Aber dann fuhr der Wagen an mir vorbei.

Ich war einfach damit durchgekommen.

Ich weiß nicht, warum das alles so war. Es gab in dieser Zeit nur eine einzige Geschichte, die mir ein wenig weiterhelfen konnte, und das war die von Christine Jorgensen, einem ehemaligen US-Soldaten, der sich in Dänemark operieren ließ und als Frau zurückkehrte. Jorgensen wurde 1952 von der New York Daily News geoutet, und die ganze Welt war fasziniert – zum einen aus Sensationsgier, zum anderen weil es einen beeindruckenden Beweis des medizinischen Fortschritts darstellte. Ein Mann wurde zur Frau, das war wie das nächste Stadium nach Frankensteins Monster, anomal, abnorm, seltsam, verwegen. Insgeheim befeuerte diese Geschichte die Phantasie vieler Menschen, auch wenn sie das nie zugaben.

Ich versuchte, alles über Jorgensen in die Finger zu bekommen. Aber ich war zu jung, um die richtige Verbindung zu meinen eigenen Gefühlen zu ziehen. Nur eins wusste ich: Es fühlte sich richtig an. Und zugleich falsch. Außerhalb der Schule hatte ich kein Leben, und die Schule war wegen meiner Legasthenie meist eine totale Katastrophe. Ständig und überall fühlte ich mich unbehaglich. Und dann zog ich auch noch die Kleider und Kopftücher meiner Mutter an. Mit noch nicht einmal elf Jahren.

Und dann kam das Akkordeon ins Spiel.

Abgesehen von den Schulfächern, die mir allesamt nicht lagen (mit Ausnahme von Mathe und technischem Zeichnen später auf der High School), hatte ich noch nie versucht, etwas zu lernen. Aber zwei Freunde von mir hatten eine kleine Band gegründet. Der eine spielte Gitarre, der andere Akkordeon. Etwas Cooleres als in einer Band zu sein, konnte ich mir nicht vorstellen. Aber als völlig uncooler Junge hatte ich von echter Coolness natürlich keine Ahnung. Beim Akkordeon gefielen mir die Knöpfe und die Art, wie man es ein- und ausatmen lässt, so wie ein pulsierendes Herz. Verglichen damit erschien mir die Gitarre mit ihren sechs Saiten eher öde. Mir war nicht klar, dass ich mit einem Akkordeon wahrscheinlich nur dann cool gewirkt hätte, wenn wir zufällig in Sizilien gelebt hätten.

Jedenfalls erklärte ich meinen Eltern, dass ich Akkordeon spielen wolle. Eigentlich erwartete ich nicht, dass sie das als ein geeignetes Hobby für mich betrachteten. Aber sie freuten sich, dass ich überhaupt an irgendetwas Interesse zeigte, nachdem sie sich schon Sorgen gemacht hatten, weil ich so verschlossen war. Ein Akkordeon war aber teuer. Also gingen sie zu meiner Schwester Pam:

Als ich zehn war, nahmen unsere Eltern mich beiseite und sagten: „Bruce kommt in der Schule nicht gut zurecht. Er möchte Akkordeonspielen lernen, und wir würden ihn gern unterstützen, damit er auch mal ein Erfolgserlebnis hat.“ Da wusste ich schon, worauf das hinauslief. Es war nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Und dann kam es auch schon: „Weißt du, wir haben ja nicht so viel Geld, und deswegen haben wir uns gefragt, ob du wohl auch mit einem kleineren Weihnachtsgeschenk zufrieden wärst in diesem Jahr, damit wir ein paar hundert Dollar für das Akkordeon ausgeben können.“ Ich war die Älteste. Ich hatte nie etwas verkehrt gemacht. In mir schrie eine Stimme: „Verdammt, nein.“ Aber zu meinen Eltern sagte ich ergeben: „Okay.“ Bis heute hasse ich den Klang eines Akkordeons. Für mich klingt es, als ob man mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Und dann musste ich ihm dauernd beim Üben zuhören.

Anfangs war es grausam, und jeder Ton klang, als ob jemand röchelnd starb. Aber ich hatte einen guten Lehrer und blieb bei der Stange. Und schließlich gab ich ein richtiges Konzert in meiner Pfadfinderuniform. Dieser Augenblick wurde zu einem echten Wendepunkt, denn da begriff ich: Wenn ich wirklich etwas will, dann kann ich das auch schaffen. Dann gibt es Dinge, in denen ich richtig gut sein kann. Doch in dieser Zeit, Ende der Fünfziger und Anfang der Sechziger, eroberte der Rock’n’Roll die Welt – Elvis, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry und natürlich die Beatles. Von denen hätte sich keiner mit einem Akkordeon erwischen lassen. Während Beat und Rock angesagt waren, spielte ich Wummta-Volkslieder und machte Musik, mit der ich langfristig höchstens auf Polka-Veranstaltungen landen konnte. Irgendwann traute ich mich schon gar nicht mehr zuzugeben, dass ich Akkordeon spielte, aus Angst, es würden sich wieder alle über mich lustig machen. Und deswegen hörte ich dann doch irgendwann damit auf.

Wie gesagt, es gibt für alles im Leben einen Grund. Gottes Hand lenkt dich in Richtungen, die du sonst niemals in Erwägung ziehen würdest, und bedient sich dafür im Zweifelsfall sogar eines Akkordeons. Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich sogar ganz glücklich, dass ich nicht Gitarre gelernt habe. Der wäre ich wegen des Coolness-Faktors sicher länger treu geblieben und ich hätte mich wohl zumindest während meiner High-School-Zeit intensiv damit beschäftigt, sie richtig gut zu beherrschen. Dann wäre die Gitarre meine Berufung geworden.

Aber als ich das Akkordeon aufgab und beschloss, es nicht weiter mit Musik zu versuchen, musste ich eine andere Möglichkeit finden, um mich auszuleben. Und die rettete mir das Leben.