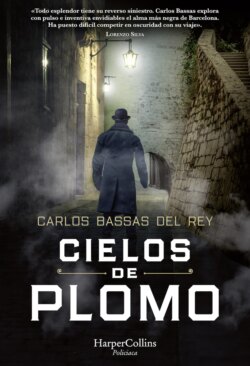

Читать книгу Cielos de plomo - Carlos Bassas Del Rey - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

I

ОглавлениеEl cuerpo apareció recostado contra uno de los muros del callejón de Sota Muralla, entre los desperdicios de una de las tabernas que angostaban la calle.

Lo descubrió un sereno, el sol recién asomado, el cielo de plomo.

Dijo que parecía dormir sobre una frazada escarlata. Que, al acercarse, le vio el rostro pálido y los labios azules pero la cara tranquila.

Dijo también que tenía las manos cruzadas sobre el regazo y que, al zarandearle para romperle el sueño, el cuerpo se vino abajo y las tripas se le derramaron.

El hombre se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo.

Eso fue todo.

Era un muerto más en una ciudad llena de ellos.

Por aquel entonces, yo no era más que un gato —el equivalente a un soldado raso— de la Tinya, una pequeña organización callejera compuesta por huérfanos y desheredados que vivíamos del hurto y el mercadeo, de vender cualquier producto e intercambiar todo tipo de información. No había nada que no pudiéramos sustraer o proveer, siempre y cuando hubiera algún maravedí de cobre, algún real de plata de por medio. Nuestra red lo cubría todo, desde el callejón más estrecho a la avenida más diáfana; desde los baños del Cid al Baluarte de Valldoncella; de la plaza de San Pedro al Plano de Palacio, y de allí hasta el fuerte de las Atarazanas. Nada sucedía en Barcelona sin que, tarde o temprano, un miembro de la Tinya lo supiera y procurara sacar beneficio de ello.

La ciudad estaba dividida en cuatro grandes distritos, cada uno de los cuales constaba de diez barrios. La Barceloneta y el puerto, fuera de las murallas, eran zonas francas; allí vivían otros hombres e imperaban otras leyes. Una línea que unía la Puerta del Ángel, la plaza Santa Ana, el carrer Archs hasta la plaza Nueva, Cambios Nuevos, Aviñón y que de ahí bajaba hasta la Muralla de Mar por Escudellers y Simón Oller partía la ciudad en vertical, mientras que otra formada por las calles San Antonio Abad, Hospital, Boquería, Call, la plaza de San Jaime, Libretería, Boria y Corders hasta la Puerta Nueva separaba montaña de mar.

La estructura jerárquica era simple: al frente de cada distrito se situaba un general que, junto a los otros tres, formaban el Consejo, y cada uno de estos territorios estaba comandado por un capitán y varios sargentos. El resto éramos gatos distribuidos por tareas, desde simples vigilantes —maulladores nos llamaban—, a encargados de sisar todo lo que se pusiera a tiro. Se empezaba por abajo, y si eras listo y cumplías, podías ascender hasta sargento. Los capitanes eran elegidos a mano alzada, y eran ellos quienes, a su vez, designaban al general de su zona.

Solo existían dos normas de obligado cumplimiento.

La primera: obedecerás todas las órdenes de tus superiores.

La segunda: jamás trabajarás fuera de tu distrito sin permiso.

El castigo por desobedecer la primera era el corro —jamás supe qué sucedía si alguien era tan temerario como para reincidir—; la pena por faenar en territorio ajeno era el Juicio de Expulsión. En caso de ser condenado, todo miembro de la Tinya tenía la obligación de darte la espalda. Nadie podía volver a tener ningún trato contigo fueran cuales fuesen las circunstancias. Simplemente, te convertías en un muerto.

Un muerto entre los ya muertos.

* * *

Asentada la mañana, Salvador, el sargento responsable de mi zona, me mandó llamar. Era uno de los mayores; un tío duro pero justo, bien plantado, con cierto éxito entre nenas y criadas —también con alguna que otra señora— a pesar de que la atrepsia le había dejado cierta cojera y un cuerpo deshidratado. No obstante, se las apañaba muy bien con los puños, de modo que todos le respetaban.

—Han matado a uno de los nuestros, Miquel.

Aún no sabía de quién se trataba, pero ya tenía el estómago encogido.

—Es Víctor —confirmó al verme la descomposición en el rostro.

Quizá por eso, porque mi vientre lo sabía antes que yo, pude aguantarme las lágrimas, las de dolor y las de rabia. Víctor había sido mi padrino —el único modo de entrar en la organización era que alguien te avalara— y se había encargado de mi instrucción. Me había enseñado a moverme como una sombra por el laberinto de calles, callejas y callejones de nuestro distrito; a saber mirar lo que otros no acertaban a ver; a aprender a escuchar, no solo a oír; a abrir un monedero sin aspavientos; a ser capaz de adivinar su contenido con solo rozarlo; a extraer cualquier cosa de su interior; a saber distinguir al burgués adinerado del muerto de hambre con ínfulas.

Pero, por encima de todo, Víctor era mi hermano.

Mi única familia.

Nos habíamos conocido en la Casa de Corrección, situada por entonces en el antiguo convento de los Ángeles, donde ambos habíamos acabado por hurto, yo de un mendrugo, él de un reloj.

Barcelona era por entonces una ciudad hostil —sigue siéndolo para todo aquel que no sirva a sus propósitos—, sobre todo con aquellos que no teníamos nada. Las redadas para limpiar las calles de mendigos, desocupados, prostitutas y delincuentes estaban a la orden del día; según las autoridades, estábamos afectados por graves desviaciones como el robo, el vicio, el alcoholismo y la irreligión, por lo que debíamos ser debidamente reeducados, y, para ello, te mandaban a Corrección.

Tanto la Casa de la Caridad, a la que me trasladaron desde la Misericordia en cuanto cumplí los seis, como la Casa de Corrección eran instituciones destinadas a acoger a los más desfavorecidos, pero la realidad que se escondía bajo ese noble empeño era bien distinta.

La Caridad era un enorme complejo dedicado a las actividades más diversas, además de ser la principal agencia de colocación de aprendices y criadas de Barcelona. Una ciudad en sí misma. Tenía su propia escuela, su hospital, su farmacia, su enfermería, su hospicio y sus talleres textiles, que constituían la Fábrica de Hilos y Tejidos de Algodón. Pero lo que más beneficios generaba era su imprenta, en la que se tiraban numerosos boletines oficiales. Todo ello contribuía a generar los ingresos suficientes para mantenerla y, de paso, a llenar los bolsillos del corregidor y de la Junta de Gobierno que la administraban.

Ya se sabe, la caridad bien entendida empieza por uno mismo.

Si apenas guardo recuerdo de mis días en la Misericordia —los pocos que puede atesorar un crío aterrado—, mi paso por aquella institución, en cambio, está grabado a fuego en mi mente y en mi carne; el frío, la miseria y el hambre que pasé entre sus cuatro paredes, pero, sobre todo, la disciplina de las monjas y la crueldad de mis compañeros de cautiverio, que me acompañó hasta el instante mismo de mi fuga. Creedme si os digo que es entre los más pobres y desfavorecidos donde uno se enfrenta a la ferocidad más enconada.

En cuanto a la Casa de Corrección, aquello era una galera en toda regla. Al igual que la Misericordia y la Caridad, tenía su propia escuela y sus talleres, pero si por algo destacaba era por sus enormes tornos de hilar, en los que desde los mayores a los niños —destinados a las máquinas de lanzadera volante— trabajábamos como esclavos. Acabar en Corrección era una condena a trabajos forzados en la que, en vez de enderezarte, te doblaban a golpes.

Había por entonces preso allí un pobre de los que llamaban de solemnidad conocido como el Oso, no porque el hombre fuera muy velludo, sino porque la capa de mugre que le cubría le daba el aspecto de esa temible bestia. Había luchado a las órdenes de Guergué en la carlina, y algún suceso —la guerra misma— le había trastornado hasta tal punto que había perdido el seso.

Un día, mientras Víctor y yo acabábamos de coser la suela de unas alpargatas, arremetió contra mí, buril en mano, sin más razón que la que le dictara su propia falta de ella. No es que recuerde el arma, sino más bien los alaridos que profería a través de su boca, tan desdentada que parecía un muñón.

Jamás había escuchado nada semejante, y me quedé paralizado. Viendo que la punta me alcanzaba al pecho, Víctor se interpuso y le derribó de un golpe. No fue hasta que, pasado el susto, le ayudé a levantarse cuando me di cuenta de que sangraba por el vientre. No era ni chorro ni goteo, sino más bien un tizne que le empapaba despacio la camisa.

«¡No te me vayas a desmayar, que esto no es nada, chaval!», dijo antes de desplomarse.

Me había salvado la vida.

Algunas experiencias unen a los hombres más que otras, y aquella nos convirtió en hermanos.

Salvador me miró. Estaba afectado. Pero la suya era una tristeza distinta. Más bien se trataba de una mueca de preocupación. Hacía mucho tiempo que la Tinya no perdía a uno de sus miembros de aquel modo. No era extraño que algún chaval poco avispado o con mala suerte pasara un tiempo en Corrección —como Víctor o yo mismo—, pero un asesinato era harina de otro costal. Porque a Víctor le habían matado con saña.

—Han convocado un Consejo. Martí quiere que vengas.

La reunión tuvo lugar en un sótano del carrer de Jerusalén, justo en la trasera de la plaza del Mercado. Allí era donde se celebraban los juicios importantes, aunque ya nadie recordaba el último. Era la primera vez que iba a ver a los cuatro generales juntos, y no pude evitar los nervios. La cosa imponía, más aún porque no acababa de comprender el motivo de mi presencia. Yo no era nadie. A decir verdad, era menos que nadie, y uno siempre vive mejor en cierto estado de ignorancia.

Sargentos y capitanes solían reunirse para intercambiar impresiones cada cierto tiempo, pero los jefes rara vez asomaban el morro. De hecho, lo único que sabíamos de ellos era lo que nos había llegado a través de historias, más cercanas a la leyenda que a la verdad. Por lo que a mí respectaba, se limitaban a cobrar su parte, vivir su vida y, llegado el caso, amedrentar a alguno para mantener el orden.

El humo que escupían las chimeneas del Raval había formado una capa tan densa aquella mañana que impedía el paso del sol, lo que provocaba que la sensación de frigidez en la nariz, las orejas y los dedos de las manos y los pies fuera mayor. «Míralas bien, Miquel: son fábricas de nubes», solía decir Víctor, que a buen seguro lo había leído en alguno de sus libros.

El sótano se asemejaba a la bodega de un barco. Quizá se debiera a que dos de las vigas que sostenían el techo eran los viejos mástiles de un bergantín, o a que los tablones picados que recubrían las paredes olieran a brea y salitre. Pero lo que más llamó mi atención fue una de las columnas que las apuntalaba. Se trataba del cuerpo central de un crucifijo que había acabado allí tras la quema de algún convento —así es el barcelonés, un quemaconventos—. La parte baja aún conservaba la peana sobre la que el Cristo debía de haber apoyado los pies en su peor trance, por lo que, durante el rato que duró el encuentro, no pude sacudirme de encima la sensación de que Dios nos observaba, por mucho que nuestras cuitas le hubieran dejado de importar hacía tiempo.

El primero en tomar la palabra fue el general del III, en el que se apilaban buena parte de las fábricas, la Universidad, el Hospital, la Caridad, la Misericordia y la Casa de Corrección. Se llamaba Joan, aunque todos le conocíamos como el Mussol, el búho. Era el más alto de los cuatro, también el más fuerte. Tenía dos mazas por puños, los laterales de la cabeza rapados a navaja y un ojo, el izquierdo, lechoso. Se rumoreaba que si te lo ponía encima era capaz de verte hasta las entrañas. Más de uno había sucumbido a la superchería y había cantado antes incluso de que el Mussol abriera la boca; cuando eres culpable, más que una mirada, lo que se te hace insoportable es el silencio acusatorio de tu interrogador.

Algunos aseguraban que era hijo ilegítimo de uno de los socios fundadores de la Bonaplata. Al parecer, su madre sirvió durante un verano en una residencia de Sarrià. En cuanto se le notó el estado y la señora de la casa descubrió el engaño —la fortuna era de la familia de ella—, hizo que su marido la echara a patadas. Murió al darle a luz. Los más enterados, sin embargo, contaban que, presa de un brutal ataque de celos, la había atacado con una aguja de punto; que se la había clavado varias veces en las partes con la intención de matar al bastardo y que fue eso lo que precipitó el parto, causó la muerte de la madre e hirió para siempre el ojo del feto.

—¿Qué sabemos?

Martí, mi general, tomó la palabra. Todos le respetaban porque era el único que sabía leer y escribir con fluidez. Así suplía la debilidad de manos, con su inteligencia. Suya había sido la idea de organizarnos por secciones y escuadras y de darnos aquella nomenclatura militar. Sus padres habían muerto en la última epidemia de cólera y un tío suyo que trabajaba de escribiente en una caseta frente a la Lonja le había tomado a su cargo. Hasta que se cansó de él. Tener que cebar otra boca reducía en exceso la satisfacción de alguno de sus vicios, y aunque había dado palabra a su hermana de que le cuidaría, pronto debió de pensar que la promesa le obligaba hasta el límite de su propia comodidad. El hombre, eso sí, le había dado un oficio que aún ejercía de vez en cuando, lo que le procuraba gran cantidad de información: defunciones repentinas, viajes inesperados, casas y negocios que se quedaban vacíos, además de todo tipo de miserias privadas que usar en su beneficio. Todos le llamaban el Monjo, el monje, por su habilidad con las letras.

—Dicen que le han abierto como a un conejo.

—Debemos hablar con Tarrés —intervino Quim.

Era el más apocado de los cuatro, pero el más habilidoso de largo. Comandaba el Distrito II, que iba de la catedral a la Puerta Nueva. Sus dedos eran legendarios; incluso se decía que, en una ocasión, le había robado la cartera al mismísimo alcalde al salir de misa. El hombre no llevaba ni un real, pero Quim conservaba el monedero a modo de trofeo. De ahí su apodo: el Maestro.

—Si la orden la ha dado él, no hay nada que hacer —contestó el Mussol.

—Nunca nos hemos metido en sus asuntos y pagamos lo que nos toca —replicó el Monjo.

La Tinya solo rendía cuentas ante la Ronda, un escuadrón de criminales liderado por Jeroni Tarrés que actuaba a las órdenes secretas —por mucho que todo el mundo lo supiera— de la Comisaría Especial del recién creado Cuerpo de Vigilancia. El trato era de lo más simple: a cambio de eliminar opositores y sofocar futuras revueltas, les permitían controlar una de las mayores fuentes de ingresos de la ciudad, las chocolaterías, cuyos almacenes habían convertido en prostíbulos. Nadie podía operar en las calles sin su aprobación, y su visto bueno costaba un diez por ciento de las ganancias.

No se andaban con tonterías.

Todo el mundo los temía.

Todo el mundo los odiaba.

—Tarrés no da explicaciones a nadie, ya lo sabéis —habló finalmente Albert, el general del IV.

Era el distrito más deseado, ya que incluía la parte baja de la Rambla —de Capuchinos a Santa Mónica—, donde se ubicaban algunos de los mejores cafés, el teatro Principal, la Casa de Correos, la Jefatura Política, la Administración de Diligencias, la Pagaduría Militar, los Baños del Jíngol y sus dos hoteles más lujosos —el de Oriente y el Cuatro Naciones—, además del mejor tramo de la calle Fernando, la auténtica joya de la corona.

El dinero de verdad estaba allí.

L’Avi, el abuelo —así le llamábamos—, era el mayor de todos nosotros. De hecho, algunos aseguraban que había aprendido el oficio del mismísimo fundador. Todo miembro de la Tinya conocía la historia. Según él mismo se había encargado de difundir, nuestros orígenes se remontaban a la Edad Media, a la vieja Escuela de Ladrones, un pequeño grupo de huérfanos que actuaba en las inmediaciones del mercado del Born y la calle Montcada desde que los primeros nobles y burgueses habían construido allí sus casas y palacios. De haber sido así, sin embargo, L’Avi debería tener casi la edad de Matusalén y, aunque debía de frisar los cuarenta —toda una excepción entre nuestras filas—, cualquiera podía ver que las fechas no cuadraban.

En realidad, hasta la llegada de Mussol, la Tinya no pasaba de ser un pequeño grupo de chavales que trataban de sobrevivir como fuera. Desde entonces, y aunque no se hablara de ello en voz alta —la calle tiene un oído muy fino—, algunos capitanes estaban molestos con la asignación de territorios y con tener que dar una parte de lo ganado a Tarrés y sus hombres. Pero bastaron un par de amenazas y alguna que otra paliza para que el Mussol se aviniera a negociar con él, y algunos no se lo habían perdonado, por mucho que supieran que no teníamos nada que hacer contra criminales del calibre de la Ronda. Enfrentarse a Tarrés significaba, además, hacerlo con los estamentos más oscuros del poder.

Fue él quien se atrevió a verbalizar la duda que corría por la cabeza de alguno de los presentes:

—¿Es posible que anduviera metido en algo?

—Conozco a los míos. Todos son leales —saltó Salvador.

—¿Tú eres Miquel? —dijo entonces el Mussol.

Alcé la cabeza. Su ojo estaba fijo en mí.

—Fue tu padrino. ¿Algo que decir?

No sabía si me interrogaba o solo me ofrecía la posibilidad de dar mi opinión, de modo que opté por el silencio. Con el tiempo, había aprendido que es mejor callar, en especial frente a aquellos que ostentan el poder, y, en aquel momento, solo estaba seguro de dos cosas: que Víctor no había cometido ninguna falta y que su muerte respondía a algo más que a una reyerta con algún miembro de la Ronda. Los hombres de Tarrés eran asesinos, pero no ese tipo de carniceros. Si cualquiera de nosotros les hubiera faltado al respeto, le habrían dado una paliza a pleno sol. Ese es el modo de dejar las cosas claras en nuestro mundo.

—Está bien —anunció el Mussol—. Hablaré con él a ver qué sabe. No hagáis nada hasta entonces.

Todos asintieron sin decir palabra.

Una vez en la calle, retrocedimos hasta el Hospital Militar y nos dirigimos hacia el plano de la Boquería. La Rambla era el auténtico corazón de la nueva Barcelona. No solo se trataba del paseo favorito de todo ciudadano de bien por sus cafés, chocolaterías y comercios, sino, sobre todo, por su anchura y su doble hilera de acacias, que lo convertía en uno de los espacios más diáfanos y coloridos —también de los más transitados—, un auténtico oasis de luz y color en medio de un trazado medieval laberíntico y oscuro. Aquel paseo representaba todo lo que la ciudad aspiraba a ser —pero aún no era—: una urbe moderna, próspera y debidamente urbanizada, como si unas piedras aquí y allá pudieran sacudirnos de encima un provincianismo que llevaba siglos pegado a nuestra piel.

Rebasada la fuente del plano, torcimos por el carrer Arolas, un callejón mugriento y apestoso en el que solían reunirse los pobres de solemnidad. Fue como si el sol hubiera ennegrecido de repente. Pero todo cambió al llegar a la calle Fernando.

Tras su apertura definitiva, el tramo que llegaba hasta la Alcaldía ciudadana alcanzaba las trescientas varas de largo y las dieciséis de ancho, lo que la había convertido en la vía comercial favorita de los ricos. Debido a ello, varios de los comercios más selectos se habían trasladado hasta aquella nueva ubicación dejando a las calles del Call y Escudillers huérfanas de crinolinas, tules y muselinas. Sus dueños aseguraban que aquella ubicación era mucho más adecuada para su delicada clientela, especialmente en invierno, ya que quedaban a resguardo del viento que descendía por la Rambla y hacía tiritar a más de uno.

No tenía muchas oportunidades de transitar por aquellos lares, de modo que aminoré la marcha para echar un vistazo a las maravillas que se agolpaban tras las vidrieras —cosas que jamás poseería— y a los propios establecimientos, alguno de los cuales —aprovechando que el Ayuntamiento llevaba varios meses colocando el nuevo alumbrado a lo largo del paseo— había decidido instalar fanales de gas incluso en su interior.

Inspiré y retuve el aire. Quería disfrutar de aquel momento todo lo posible. El estruendo de la ciudad, de habitual insidioso, comenzó a enmudecer; las voces de los paseantes, los gritos de los vendedores y cocheros, el paso de los caballos, el ajetreo de las carretas de las que tiraban, el zarandeo de las mercaderías que brincaban en su interior… Incluso el frío y los olores se atenuaron, trasladándome lejos de allí. Hasta que Salvador hizo añicos la ilusión con un tirón de manga.

—Víctor era muy cuidadoso, le conocías tan bien como yo —dije.

—Lo sé. Pero no podemos descartar nada. Lo único seguro es que nadie moverá un dedo para averiguar qué ha pasado.

Tenía razón. Éramos la morralla de una ciudad que, con la vista cada vez más puesta en Europa, se avergonzaba de sus huérfanos.

—¿Crees que ha podido ser uno de los nuestros? —le solté a bocajarro.

Alzó la cabeza y observé el miedo en su rostro, la misma angustia ante la posibilidad de que el culpable fuera alguien a quien ambos conocíamos.

Pero no contestó.

No podía.

No quería.