Читать книгу Cobarde - Carlos Gil Gómez - Страница 7

1

ОглавлениеRecuerdo cuando mi padre me comunicó que nuestro próximo destino sería la ciudad de Málaga. Lo hizo con la misma apatía e indiferencia que le mostraba a la vida desde que murió mi madre. Apenas en un susurro y sin más que añadir me dijo que nos íbamos para el sur. Hacía diez minutos que me había ordenado bajar por pan y el tono de voz había sido prácticamente el mismo.

Yo por aquel entonces era un adolescente cargado de hormonas pero falto de ilusiones y sueños, y no me quedaba más alternativa que tomar el rumbo que mi padre marcaba por mi condición de menor de edad y dependiente suyo.

Mi padre era policía, un policía de los antiguos, como a él mismo le gustaba denominarse. Siempre que podía, cuando la ocasión resultaba propicia me recordaba que no siguiera sus pasos, además en ocasiones me hacía ver mi falta de espíritu, mi falta de hombría y en definitiva que no tenía bien puesto lo que un proyecto a hombre como yo debía ya de tener bien puesto.

Por mi parte ningún problema, si me dieran a elegir sería lo último a lo que dedicarme en la vida, o mejor dicho, lo último que deseaba era ser como mi padre.

La turbia etapa de mi niñez se resume en ascensos y traslados. Por cada ascenso que mi padre conseguía (fueron unos cuantos hasta llegar a inspector jefe) se traducía en una nueva mudanza. Madrid, Barcelona, Bilbao y por último Málaga, que es donde se retiró y donde tuvo lugar esta historia. Una amalgama de ciudades, colegios, viviendas y entornos a los que ineludiblemente me tuve que adaptar y a veces apenas sin darle tiempo a mi cerebro a prepararse para el cambio.

Mi madre vivió con nosotros hasta que yo cumplí tres años. Después un cáncer le arrancó la vida de cuajo como lo haría una tempestad y se la llevó a un lugar donde los adultos me contaban que vivía con Dios. Yo no recuerdo nada. Hay fotos de ella. Pero no me gustan las fotos. Nunca las he visto y ya nunca las veré. Hace años que algunas noches lloraba y lloraba, gritaba y le preguntaba al mundo por qué no tenía una madre. ¿Por qué tal injusticia? ¿Por qué los demás niños sí y yo no? Una tarde mi padre me encontró llorando en el sofá, se plantó ante mí, entornó los ojos y se limitó a preguntarme si era maricón. No volví a llorar por mi madre, jamás.

Tengo una hermana mayor, tres años nos separan. Puesto que sé desde hace mucho tiempo que mi padre no me aprecia, él ya no es capaz de querer a nada ni a nadie, ella es la única persona a la que le importa mi existencia.

Mi hermana es una gran persona, una de esas mujeres que rebosan bondad por todos sus poros. Ella está presente en todos los buenos recuerdos que tengo de mi infancia.

Clara me ha guiado, cuidado y criado lo mejor que ha podido y mi gratitud hacia ella siempre será infinita.

A mí me gusta sentarme en mi cama cuando no puedo conciliar el sueño y fantasear que mi hermana heredó el carácter de mi madre. Que serían físicamente como dos gotas de agua si mi madre aún estuviera con nosotros. Las imaginaba a las dos corriendo por la hierba, revolcándose en ella, riéndose, pasándolo bien mientras yo las observaba desde la distancia. En mi ensoñación siempre lanzaban gestos para llamar mi atención y yo corría para unirme a ellas. Finalmente los tres nos abrazábamos bajo una luna tan grande y tan rechoncha a la que casi podíamos tocar.

Gracias a ella conservé la cordura, sobre todo en las noches que yo sentía el frío calar mis huesos y tiritaba como un cervato. A veces me ocurría aunque la temperatura no fuese excesivamente baja. Ella me arropaba y me susurraba que nuestra madre estaba conviviendo con nosotros y durmiendo en nuestra misma habitación.

Nuestro cuarto solía ser la trinchera que utilizábamos para refugiarnos de los problemas. Ese retiro de paz en el que de manera ficticia nos aislábamos del mundo exterior aunque tal aislamiento no nos libraba de los ronquidos de mi padre, estos siempre encontraban un resquicio por el que penetrar.

La noche en que me confesó sus planes de huida inminente era una de esas noches que conversábamos contándonos confidencias el uno al otro hasta que nos sorprendía la madrugada, a la que saludábamos con una buena taza de chocolate caliente que a mi hermana le pirraban y a mí otro tanto.

Fue con la entrada del año mil novecientos noventa y nueve, el invierno inmediatamente anterior a nuestra mudanza a Málaga, la primera mudanza en la que ella no nos acompañó. Mi hermana había cumplido los veinte años y yo apenas los diecisiete.

— Me voy hermanito, ya no hay vuelta atrás, cuando a finales de junio termine el curso emigraré. En Londres aprenderé el idioma y trabajaré de camarera. — Aun con la luz apagada se podía vislumbrar el brillo de sus ojos, la emoción y excitación del prendimiento de una empresa tan importante a tan temprana edad.

— Cuando cumpla los dieciocho marcharé contigo. — Dije yo exhibiendo una fachada de alegría y haciendo lo posible por qué no me notara la enorme decepción.

La determinación de mi hermana para emigrar hacía que se me secara la boca, me sudaran las manos y me ojeara a mí mismo en mi interior vislumbrando un vacío que sabía ya de antemano que iba a ser imposible de llenar. Pasé los días posteriores a su revelación convenciéndome a mí mismo que no podía afrontar la marcha de mi hermana de una manera egoísta sino todo lo contrario, debía congratularme por ella y con suerte seguir sus pasos algún día. Pero por más que lo intentaba no me podía engañar, su marcha provocaría vivir solo con mi padre, lo que equivalía a estar solo pero peor, y para un adolescente de por sí perdido y desorientado en la vida como yo no oteaba un futuro prometedor a corto plazo.

Mi hermana era muy atractiva por aquel entonces, no es que no lo sea ahora pero con diecinueve años poseía una belleza natural y salvaje. Un atractivo que nada tiene que ver con lo que hoy en día nos vende la televisión como cánones de belleza a imitar y seguir. Mi hermana adicta al deporte, era capaz de salir a correr un día por la mañana, acudir al gimnasio el mismo día pero por la tarde y darse una última caminata antes de acostarse, era un espíritu incombustible.

La necesitaba por supuesto, pero no lo podía admitir. No podía culparla por quitarse de la órbita de mi padre, cualquier humano hubiera hecho lo mismo, de hecho ya he contado que también eran mis planes futuros una vez que mi documento de identidad acreditara mi mayoría de edad. La vida a veces, en contadas ocasiones tenía algo de lógica y si donde estábamos no cabía la posibilidad de vivir a gusto, irnos era la mejor opción posible, porque cambiar a mi padre era una proeza imposible.

Con este panorama solo me quedaba resignarme a convivir con mi progenitor.

Compartir la misma estancia con mi padre no era fácil, mi padre como buen policía aplicaba la ley y la ley en casa eran sus reglas nos gustara más o nos gustara menos, y esas reglas las aprendimos mi hermana y yo a base de tropezar con ellas a lo largo de los años.

Málaga. Mi intención con respecto a mi nuevo destino era conocer la ciudad despacio, sin prisas, buscando por sus rincones, desgranando Málaga poco a poco.

Como experto en mudanzas consideraba un placer llegar a un sitio nuevo y perderme por sus recovecos disponiendo de tiempo ilimitado. Nada que ver con lo que hace la gente cuando viaja haciendo turismo, solo les da tiempo de ver el típico sitio del lugar a donde van, comúnmente atestado de más turistas como ellos.

A mí me interesaba más descubrir lugares poco concurridos, zonas de la ciudad sin maquillar, esas que no han sido remozadas con el único fin de atraer la máxima cantidad de visitantes posibles.

Llegó el día de viajar y lo hice como siempre, sin mirar atrás. Una voz femenina que resonó en todo el tren nos anunció que habíamos llegado a nuestro destino. Estábamos en la estación ferroviaria Málaga— Término. Deambulamos por la estación cargados con las maletas hasta encontrar la salida. Agotados por el viaje pero con una necesidad imperiosa de estirar las piernas.

La semana anterior mi padre viajó en su coche a Málaga, cargado con sus cosas, solo.

Alquiló el piso y dejó su coche ya aquí. Aunque soy poseedor de pocas cosas, no me hubiera venido nada mal haber podido viajar con él y así no cargar hoy con tanto lastre. Por lo visto, para mi padre viajar en un habitáculo tan reducido con mi compañía y de una punta a la otra del país no le resultó para nada buena idea.

El tren le daría más posibilidades, más alternativas para no tener que hablar.

Hablar conmigo, tener una conversación de padre a hijo, eso nunca.

La bienvenida que nos dio la ciudad al salir de la estación fue violenta, agresiva e insoportable.

Era consciente que nos encontrábamos a veintiséis de agosto, de que era mediodía, pero nunca jamás podría haberme imaginado tanto calor.

Es que a aquella diabólica temperatura no se le podía denominar calor, así sin más, se asemejaba a un desierto que a su vez estaba dentro de un horno al cual le hubieran accionado el pulsador de máxima potencia.

Me quejé en voz alta con escaso resultado ante mi padre ya que él lo oyó perfectamente pero prefirió no decir nada, toda una novedad.

Anoté mentalmente el panorama meteorológico para días posteriores. Si el horno que ahora mismo me cocía los brazos iba a ser lo habitual mi relación con la ciudad tenía todos los visos de que iba a ser una relación nocturna, al menos hasta que cambiáramos de estación.

Tomamos un taxi que se adentró en la ciudad sin dificultad pues apenas circulaban coches a esa hora, algún transeúnte caminaba intentando no abandonar la sombra, que ejercía de protectora, evitando que no se le derritiesen los zapatos. Mis maletas apenas cupieron en el coche por lo que tuve que viajar con una de ellas de acompañante en el asiento trasero. El taxista condujo con soltura y en menos de diez minutos nos apeamos del vehículo. Nos plantamos ante el portal desde donde se accedía a todas las viviendas del bloque. Solté las pesadas maletas que cargaba y moví instintivamente mis brazos porque aunque el taxista nos dejó en la misma puerta yo ya andaba cansado de transportar durante todo el día aquellos dos muertos.

Mi padre había arrendado el piso en una zona humilde, un barrio repleto de bloques como el que teníamos delante. El taxista nos había contado que “Huelin” era un barrio típico de pescadores. A mí me gustaba el mar, me proporcionaba calma y paz interior, además me había criado relativamente cerca de él. En la etapa que viví en el interior del país siempre anduve con la sensación de que me faltaba algo.

Según los mapas que llevaba mi padre y que yo ya me había permitido ojear viviríamos muy cerca de la playa, a lo sumo cruzando dos o tres calles debería darme de bruces con el

Mediterráneo.

Mi padre sacó de su bolsillo una anilla con dos llaves y abrió la puerta. El portal olía a fresco y a pino y el mármol que cubría las paredes conseguía robarle unos grados al termómetro, lo que proporcionaba una sensación muy agradable. Conseguí seguir a mi padre a duras penas hasta el ascensor, que era minúsculo y no olía tan bien como el portal pero que nos ascendió las maletas sin esfuerzo hasta el primero.

La puerta del piso nos dio la bienvenida emitiendo un lastimero quejido y sin protocolo alguno nos adentramos en nuestra nueva morada. Hogar, dulce hogar.

La primera impresión que me llevé del piso es que todo estaba viejo y anticuado, como si los muebles hubieran estado guardados veinte años en un trastero y se hubieran sacado ahora para amueblar la vivienda. Mi mano tapó mi nariz instintivamente hasta que medianamente pudimos ventilar la estancia.

Tenía curiosidad así que hice una evaluación rápida de la vivienda. La cocina desembocaba en un patio interior, el patio se encontraba en estado lamentable, su suelo estaba impregnado de un líquido que no identifiqué como agua, de sus paredes (no dudo de que algún día fueran blancas) bajaban unos chorreones…, ¿qué era eso? ¿Aceite?

El salón contaba con una pequeña terraza aunque las vistas no eran muy buenas, de hecho creo que si sacaba el brazo por la ventana sería capaz de llegar a tocar al vecino que vivía en el bloque de enfrente.

Mi padre frena y se planta ante mí, se le nota por las arrugas de la frente que está haciendo un gran esfuerzo para poder hablarme.

— Al final de este pasillo está tu habitación que es la de la izquierda y la mía es la de la derecha, la otra podemos dejarla para meter nuestras cosas, de momento. Toma estas son tus llaves. — Me tendió un juego de llaves idéntico al que él había usado antes.

— Gracias.

— ¿Podrías hacer una primera compra? Tengo que irme al trabajo.

— Claro, yo me encargo. — Agarré el dinero que me ofrecía.

Cuando volví a escuchar el quejido de la puerta de la calle supe que mi padre ya había salido, me senté en el sofá y de repente me sentí muy solo.

La habitación que me ha sido asignada parece el cuerpo de guardia de cualquier cuartel militar. Se compone de tres piezas, camastro, escritorio y armario. Y las tres cosas pienso que deben de valer una fortuna en una tienda de antigüedades. A falta de algo que hacer (no iría hasta última hora de la tarde al supermercado) me tumbé en el camastro, el viaje largo y agotador había hecho mella en mí y de repente la cama me resultó de lo más tentador.

Cuando regresé de la compra mi padre ya se encontraba en casa. Yacía taciturno en la mesa de la cocina y había cambiado su habitual cerveza por una botella de whisky escocés. Por lo que se ve esta noche había decidido subir la apuesta. Me saludó escuetamente y a mí me hubiera gustado preguntarle por qué bebía, si tenía algo que ver con mamá y si no lo tenía que me contase historias de ella hasta el amanecer. Como no tuve valor para hacerlo, solté las bolsas y me fui a la calle.

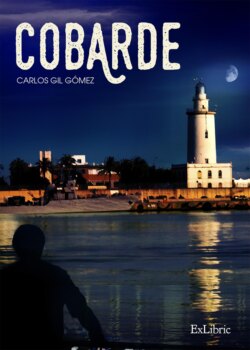

Aquella noche de verano que salí a presentarme a Málaga formalmente lo hice con la certidumbre de que mi alojamiento en tan hermosa ciudad ocuparía un buen pellizco de mi vida. La certeza nació de mis ojos cuando tuve ante mí un mar, una playa y un paseo marítimo. El olor a salitre combinado con la excitación del momento daba como resultado un cóctel de adrenalina que me bebí con ganas. Málaga bullía de gentes y bares, luces y risas y yo como si fuera un experto en arte visitando el Museo del prado andaba y observaba todo lo que estaba a mi alcance sin detenerme. En las terrazas de las viviendas se podía observar a los paisanos departiendo alguna bebida refrescante en familia, intentando espantar la alarmante temperatura que marcaba el termómetro, porque en Málaga el horno no se apagaba aunque ya hacía bastante que era noche cerrada. La luna que me acompañó durante todo el paseo me invitaba a adentrarme en las aguas que ella presidía y estuve tentado de hacerlo aunque al final no me detuve y seguí avanzando para llegar al centro de la ciudad. Avancé por la Alameda principal hasta llegar al Parque de Málaga donde escuché el cantar de los pájaros y aspiré olor a hierba recién cortada. No me detuve y llegué hasta el faro de la ciudad, un remanso de paz que continuó emitiendo guiños a los barcos sin importarle que yo estuviera por allí pululando como un abejorro.

Me pareció el sitio perfecto para meditar así que busqué asiento en el hormigón para imaginar lo que me depararía el futuro, esperando que no fuera tan negro como las aguas que tenía delante.