Читать книгу Dita und die 70er - Christiane Kriebel - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Kapitel

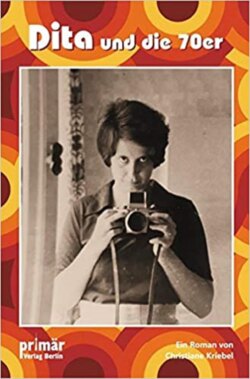

Оглавление„Die Wölfe schleichen ums Haus“, sagte ich und gähnte. „Bei uns gibt es keine Wölfe“, antwortete meine Schwester ängstlich. „Doch“, entgegnete ich, „Sie kommen aus dem Erdengraben und heulen die ganze Nacht den Vollmond an.“ Hätte Luise nur zum sternenlosen Himmel geblickt, sie hätte sofort bemerkt, dass ich wieder einmal übertrieb. Versteckt unter der Decke flüsterte sie Minuten später: „ich ersticke“. Ich liebte es, unter der Decke zu liegen, so dass nur meine Nase hervor sah, dann fühlte ich mich geborgen. Oft träumte ich von einem schwarzhaarigen Schäfer, der mich mit einem Kuss sanft weckte. Allabendlich spann ich unter der Decke Geschichten. Ich sah mich als mildtätige Helferin in Angola, fuhr zu den Indianern an den Orinoko. Mein Lieblingstraum aber war, nach bestandenem Abitur Regie zu studieren. Das wäre was - Regisseurin sein und mindestens so berühmt werden wie der schwedische Regisseur Ingmar Bergman. Wie ich das in der DDR 1968 anstellen sollte, wusste ich nicht. Aber ich würde einen Weg finden. Nach dem Abitur bewarb ich mich beim Deutschen Fernsehfunk in Berlin. Mein Abgangszeugnis gefiel der Prüfungskommission nicht, die schlechten Noten in Staatsbürgerkunde und Betragen störten. Aber von meiner kreativen Seite zeigten sie sich angetan. Wochenlang war ich durch meinen kleinen Ort getigert. Mit meiner neuen Kamera, einer Exa, die sogar ein Zeiss-Objektiv hatte, fotografierte ich die wehrlosen Bewohner. Ich fotografierte die Maurer beim Richtfest, kletterte mit meinen Freunden auf den Kirchturm und fotografierte das Goethe-Schloss aus der Vogel- perspektive. Ich nahm eine Hochzeit im Altersheim auf, ich fotografierte die Bauern auf dem Feld und meine Schwester Luise bei ihrem ersten Versuch Fahrrad zu fahren. Dazu schrieb ich lustige Geschichten und schickte sie zur Prüfungskommission nach Berlin. Irgendwie muss denen das in der Hauptstadt gefallen haben. Ich wurde eingeladen, um eine Prüfung abzulegen, obwohl die Studienplätze für das Jahr 1968/69 belegt waren. Ich saß mit vielen Bewerbern tagelang in der Betriebsakademie und wurde auf Herz und Nieren geprüft. Meine Organe hatten wohl funktioniert, denn ich bekam einen Studienplatz für das Jahr 1969/70 und gehörte zu der neuen „Kader- schmiede“ - ausersehen, Kunst und Kultur im Fernsehen der DDR zu gestalten. „Schicken sie uns vierteljährlich Fotos, damit wir ihre Entwicklung sehen können“, verabschiedete mich der Vorsitzende der Prüfungskommission des Deutschen Fernsehfunks der DDR. Da er mir tief in die Augen sah, wusste ich nicht hundertprozentig, welche Entwicklung er meinte, die meinige, die meiner kleinen Stadt oder die unserer sozialistischen Gesellschaft. Ich musste ihn so verdutzt angesehen haben, dass er noch einige erklärende Sätze hinzufügte. Bewerben sie sich in der Produktion, arbeiten sie das Jahr bis zum Studienbeginn. Voller Optimismus und Tatendrang fuhr ich nach Hause. Ja, ich wollte mich bewähren, mein eigenes Geld verdienen und meinen Eltern zeigen, dass ich nicht nur träumen, sondern auch arbeiten konnte.

Körperliches Arbeiten kannte ich seit meiner Kindheit, jedes Frühjahr ging ich zum Rübenverziehen. Das hieß, stundenlang auf den Knien Ackerfurchen entlang zu rutschen, die kleinen Rübenpflanzen, die überzählig waren, herausziehen und möglichst nur ein Pflänzchen stehen lassen. Am liebsten nahm ich drei Reihen, das trauten sich nur die großen Jungen zu. Wenn das Geld am Abend ausgezahlt wurde, hielt ich in meinen grünen klebrigen Händen neun Mark, eine Summe, die sich sehen lassen konnte. Für das Geld kaufte ich mir diese teure Exa. Die ersten Fotos schoss ich mit schmerzendem Rücken und wunden Fingern. Gute Fotos, es hatte sich gelohnt.

Sommer 1968.

Meine Eltern und Luise tummelten sich an der Ostsee. Luise war mitten in der Pubertät. Pickel zeigten sich auf ihrer Stirn und ihr blondes Haar hing ihr oft strähnig in den Nacken. An der Ostsee ließ sie sich in ihrem ersten Bikini von der Sonne braun brennen, ihr Haar bleichte weißblond. Ich lag in unserem Garten. Eigentlich sollte ich die Eierpflaumen ernten, doch bei der sengenden Hitze fiel mir das schwer. Mein Vater hatte befohlen, jede Pflaume einzeln abzupflücken, vorsichtig in den Korb zu legen, und sie so wie rohe Eier zu behandeln. Er nahm wie immer alles wörtlich: Eierpflaumen. Träge stand ich auf und rüttelte müde am Baum, einige wurmstichige Pflaumen bequemten sich hinunter- zufallen. Da ich meinen Fotoapparat überall dabei hatte, stieg ich auf die Leiter und fotografierte Pflaume für Pflaume. In meinem Kopf türmten sich Gedanken. Wo sollte ich während meines freien Jahres arbeiten? In der hiesigen Brauerei? Meinem Vater wäre es recht, dann bekäme er Abend für Abend mein Deputat Bier. Es war immer noch drückend heiß und ich trank aus unserem Brunnen eiskaltes Wasser. Nach einiger Zeit des Überlegens musste ich auf unser Holzhäuschen. Durch das große Herzchen fiel genügend Licht in den Raum, so dass ich die zurechtgeschnittenen Zeitungsrechtecke lesen konnte, bevor ich sie benutzte.

Eine Annonce fiel mir sofort ins Auge: Arbeiterinnen in der Maschinenpappfabrik gesucht! Guter Lohn garantiert. Ich spazierte von unserem Garten in den Schlossgarten, stellte mich an die Schlossmauer und sah durch den Sucher meines Fotoapparates aufs Saaletal. Am Horizont entdeckte ich verschwommen die alte Maschinenpappfabrik. Fragen kostet nichts, ich spaziere da einfach mal hin, dachte ich und ging langsam durch die Stadt nach Hause.

In der Nacht wachte ich auf, die Wände des Neubaublocks ließen alle Geräusche durch, besonders in der Nacht. Unser Nachbar, der aus der Nachtschicht kam, hustete und ließ die Toilettenspülung minutenlang laufen. Dann ließ er sich müde in sein Bett fallen. Ich lag einige Minuten wach und grübelte, dann kam mir eine grandiose Idee. Vor meiner Bewährung in der sozialistischen Produktion werde ich ins sozialistische Ausland reisen und Fotos schießen, so wie es mir der Prüfungsvorsitzende geraten hatte. Vor meinem geistigen Auge tauchte die Silhouette Prags auf. Meine Eltern schwärmten von der goldenen Stadt an der Moldau, und was lag näher, als Fotos in dieser herrlichen Stadt zu schießen. Ach, hätte ich bloß vorher die Zeitung gelesen und nicht nur die Anzeigen, dann wäre mir einiges erspart geblieben.

Am 17. August jenes denkwürdigen Monats des Jahres 1968 fuhr ich am frühen Morgen nach Prag. An der Grenze standen Beamte mit Spürhunden. Sie suchten nach Drogen, vermutete ich. Die Soldaten marschierten durch den Zug und schrien: „Aufstehen!“ Dann suchten sie unter den Sitzen, ein Hund schnüffelte unter meinem Minirock, bevor ich ihm eins auf die Schnauze geben konnte. Sie zogen weiter, klopften von unten den Zug ab. Im Abteil schwiegen alle, außer einem langhaarigen Studenten, der summte „Völker hört die Signale“.

Der Zug kam auf dem Hauptbahnhof Hlavni nadrazi an. Er wurde 1871 gebaut und hieß zuerst Kaiser- Franz-Joseph-Bahnhof, hatte mir mein Vater erzählt. Und, dass die Strecke von Wien über Prag nach Budweis führt. Nun, nach Wien würde ich nie kommen, aber meinem Vater würde ich ein Bier, ein Budweiser Bier, mitbringen, das nahm ich mir vor, als ich die Bahnhofshalle durchquerte. Es war Mittag. Die Prager essen jetzt bestimmt ihre Semmelknödel und ihren Gulasch, dachte ich hungrig. Doch das wenige tschechische Geld, das ich besaß, wollte ich für Mitbringsel aufheben. Um zu sparen, nahm ich mir vor die Stadt zu Fuß zu erobern und schritt zielstrebig in Richtung Stadtzentrum. Ein älterer Bahnbeamter zuckelte mit seiner dicken schwarzen Aktentasche unterm Arm neben mir her. Er öffnete im Gehen seine Tasche, holte eine Flasche Bier heraus und trank in kräftigen Zügen. Er zwinkerte mir zu, ich lächelte freundlich und ging weiter. Einige Straßen weiter geriet ich in eine Demonstration. Sprechchöre riefen etwas auf Tschechisch, ich zückte meinen Fotoapparat mit dem Zeiss-Teleobjektiv und fotografierte. Eine Nonne kam auf mich zu. Sie spuckte in meine Richtung. „Du Deutsche, du Faschist!“ Voller Scham und Wut schrie ich ihr hinterher, ich bin doch kein Faschist und leise fügte ich ein „blöde Kuh“ hinzu. Der ältere Bahnbeamte, der die Szene beobachtet hatte, riet mir zur Heimreise: „Es wird gefährlich werden hier in der Stadt, die Russen werden kommen und schießen mit Panzer.“ „Ich will nur Fotos machen“, sagte ich erschrocken. Ich hatte mich während meiner Abiturzeit nur mit Algebra, nicht mit Politik beschäftigt, Zeitungen waren mir eher ein Gräuel. Deshalb wusste ich nicht, was in Prag los war. „Warum wird denn demonstriert?“, fragte ich. „Wir Tschechen wollen Reformen, den Sozialismus menschlicher machen“, erklärte er. „Das werden die Russen doch begreifen“, bemerkte ich kleinlaut. Der Bahnbeamte zog mich in eine Nebenstraße. Wir setzten uns auf eine Bank, er nahm seine Mütze ab. Freundlich bot er mir eine Flasche Bier aus seiner Tasche an. Nachdem wir getrunken, seine Frühstücksstullen gegessen und über die Situation in Prag gesprochen hatten, fragte ich ihn: „Woher können Sie so gut deutsch?“ „Meine Frau kommt aus Dresden“, erwiderte der Bahnbeamte. Er stand auf, klopfte sich die Krümel von seiner Uniform und verabschiedete sich. Auf dem Bahnhof kaufte ich für meinen Vater Budweiser Bier. Es war so teuer, dass ich für den Rest der Familie nichts mitbringen konnte. Meine verurlaubte Verwandtschaft kam am nächsten Tag braungebrannt von der Ostsee. Vater freute sich über das Bier, trank es genüsslich in langen Zügen. Die Situation in der CSSR hatte sich in der Zwischenzeit zugespitzt. Am 20. August 1968 walzten sowjetische Panzer mit Hilfe des Warschauer Paktes den „Prager Frühling“ nieder.

Ich saß im Schlossgarten und blickte auf die Saale, wieder stieg Wut in mir auf und wieder war sie mit Scham gepaart. Ich fragte mich, wieso sowjetische Soldaten, die doch Deutschland vom Faschismus befreit hatten, auf friedlich demonstrierende Menschen schossen. Am Abend saß die ganze Familie vorm Fernseher. Mein Vater trank seine Stammmarke, Apoldaer Glockenhell. Die Panzer rollten über den Bildschirm.

Wie konnten sie so still in ihren Sesseln sitzen. „Die wollen doch nur Reformen, den Sozialismus verbessern“, sagte ich vor Empörung zitternd. Meine Mutter schloss das Fenster. Mein Vater schwieg. Seine Lippen wurden immer schmaler. Nach dem vierten Bier zischte er „diese Russenschweine“. „Unsere sind auch einmarschiert“, entgegnete meine Mutter. „Du hast wieder mal keine Ahnung“, schimpfte mein Vater. „Wieso denn?“ Meine Mutter ließ sich nicht so leicht einschüchtern. Was sie gesehen hatte, hatte sie gesehen. „Unsere müssen“, brüllte mein Vater. „Die Russen zwingen uns“. Damit war jegliche Diskussion im Keim erstickt. Ich ging ins Bett und presste mein Gesicht ins Kissen. Meine Schwester fragte leise, „kommt jetzt Krieg?“ „Nein“, sagte ich fest.

Im September hatte sich die Situation in Prag etwas beruhigt. Am ersten Montag des Monats im heißen Sommer 1968 wanderte ich, ein Buch in der Hand, das Saaletal entlang. Es war ein russisches Buch und hieß „Wie der Stahl gehärtet wurde“, von Nikolai A. Ostrowski. Die Russen, die in Prag einmarschiert waren, lehnte ich ab. Aber Ostrowski, der in der Roten Armee im Bürgerkrieg gekämpft hatte, schwer verwundet und später gelähmt war, bewunderte ich. Seine Erfahrungen hatte er in diesem Buch niedergeschrieben. So wie sein Protagonist, Pawel Kortschagin, wollte auch ich mich durch harte Arbeit stählen und für das Gute und Sinnvolle im Leben kämpfen. Ich überquerte die Bahnschienen, lief weiter und kam zum Eingang der Maschinenpappfabrik. Im Volksmund hieß sie Knochenmühle. Voller Optimismus klopfte ich beim Kaderleiter an. Ich gab ihm den Zeitungsausschnitt und lächelte. „Oh, Sie haben Abitur. Gut, dann werden Sie die persönliche Assistentin des Direktors. Er mag Mädchen, die wissen, was sie wollen“. „Nein“, sagte ich, „ich will in die Produktion“. Der Kaderleiter stutzte und strich sich eine graue Strähne aus der zerfurchten Stirn. „Hm“, sagte er, „dann stehen Sie acht Stunden lang am Fließband oder Sie arbeiten bei den Frauen, sortieren Lumpen oder zerreißen alte Pappe. Es ist harte körperliche Arbeit, und wenn ich Ihre schmalen zierlichen Hände ansehe, eine Abiturientin passt da nicht hin“. Ich dachte an Pawel, der war blind, schonte sich nicht und arbeitete für das Wohl seines Volkes. „Doch, das schaffe ich“, sagte ich voller Überzeugung. „Gut“, sagte der Kaderleiter und gab mir die Papiere. Während ich unterschrieb, entzifferte er den Titel meines Buches. „Sieh an, Pawel Kortschagin. Wie der Stahl gehärtet wurde“. Auch er kannte das Buch, denn es war Pflichtlektüre in der Schule. „Da wollen Sie bestimmt auch in die Partei?“ Er lächelte mich überlegen an. „Ich würde bei Ihnen sogar Pate stehen“. „Ich will nur arbeiten“, sagte ich. Er nickte, gab mir die Hand und schickte mich anschließend in die Halle zu den Arbeitern. Ich sollte mich beim Meister vorstellen. Da ich ihn in seiner Meisterbude nicht antraf, fragte ich die Männer an der Maschine, aus der unaufhörlich Pappe quoll und zu meterlangen quadratischen Bögen geschnitten wurde. Sie starrten mich an, als wäre ich ein außerirdisches Wesen. Einer der Männer antwortete: „Der hilft der Kati Stoffballen aufschneiden“. Er grinste und schickte mich in die Lumpenhalle. Dort fand ich ihn hinter einem Stoffballen liegend. Die rundliche Frau neben ihm lächelte mich aus graugrünen Augen an. Der Meister versuchte, die zweideutige Situation zu retten. „Diese Kerle“, schimpfte er. „Kann man nicht mal in Ruhe seine Mittagspause machen …?“ Die Frauen vom Turbolöser, die die ganze Szene aus der Ferne beobachtet hatten, kreischten los. Mein „ich bin die Neue“ löste weitere Lachsalven aus. Die Frau mit den schönen graugrünen Augen sagte: „Ich bin die Kati“. Der Meister zurrte seinen Gürtel zurecht. Was hatte ich mir unter Produktion vorgestellt? Ehrlich gesagt, nichts. Vierfachschichten, arbeiten bis in den frühen Sonntag hinein, unter die Maschine kriechen, den Staub wegkehren, mit dem ersten Zug nachhause fahren, den Sonntag schlafen und am Montagmorgen mit schmerzenden Gliedern in die Frühschicht fahren.

Es gab kaum Facharbeiter, alle wollten Geld verdienen, schufteten bis zum Umfallen. Die Männer tranken am Abend ihr Bier und redeten über Frauen und Fußball. Mich beobachteten die Arbeiter am Anfang argwöhnisch, doch da ich ihnen zuhörte und ihnen ihre derben Scherze nicht übel nahm, gewöhnten sie sich an mich. Am Monatsende, wenn der Meister den Lohn auszahlte, begleitete ich Kati zur Sparkasse, damit sie ihr Geld einzahlte und nicht in die Dorfkneipe trug. Mein Idealismus hatte dem Kaderleiter gefallen. Und er hatte mich zur leistungsstärksten Brigade geschickt. Acht Stunden lang stand ich vorne an der Maschine. Aus der kam unaufhaltsam Pappe in gewünschter Stärke und Größe. Zwei Schichtarbeiter nahmen sie aus den Formen und stapelten sie auf Paletten. Ich schnürte die jeweiligen Stapel. Die Pappe schnitt mir die Finger blutig, mit dem Schnürmesser hackte ich mir am Anfang in den Zeigefinger, doch ich hielt durch und verdiente dreihundert Mark im Monat. Das war wahnsinnig viel Geld für mich. Ich ließ mir einen Minirock nähen und kaufte mir weiße Lackstiefel. Den Rest legte ich auf die hohe Kante, für schlechte Zeiten, wie mir meine Oma Tilde geraten hatte.

Das Jahr verging wahnsinnig schnell. Beim Abschied von meiner Brigade heulte ich. Die sonst so harten Männer umarmten mich und drückten mir einen Präsentkorb in die Hand. Sie hatten für mich gesammelt. „Damit du in Berlin nicht verhungerst“, verabschiedete mich der Meister und drückte mir einen langen Kuss auf die Wange. Kati begleitete mich bis zum Fluss, dort zeigte sie mir ihr Sparkassenbuch. „Mit dem Geld fahre ich mit meinem Sohn in den Urlaub“, sagte sie stolz. Wir umarmten uns zum Abschied.

Ein neuer Sommer schwebte überm Saaletal. Doch die Weiden trauerten und erzählten vom Abschied. Auch mein Vater sorgte sich um mein Wohlbefinden, stopfte mir kiloweise Gartenäpfel in den Koffer und hätte mir am liebsten noch ein Kellerregal voller eingeweckter Pflaumen, Kirschen und Erdbeeren mit eingepackt. Bevor ich nach Berlin fuhr, bemalte ich meine hellen Leinenturnschuhe mit Blumen, ließ mir von meiner West-Oma Schlaghosen schicken und nähte dünne Ketten an den Schlag. Nun konnte mein Studium beim Deutschen Fernsehfunk beginnen, ich war gewappnet. Ich fühlte mich glücklich und frei. Meine Locken waren nur durch ein breites buntes Stirnband zu bändigen. Die Nacht vor meiner Abreise schlief ich kaum. Ich dachte an meine Eltern: was sollte nun aus ihnen werden? Sie würden sich nicht mehr streiten. Meine Schwester bereitete ihnen nie Kummer, ganz im Gegensatz zu mir. Doch auch sie würde bald das Elternhaus verlassen. Mein Freund Fred war spät in der Nacht nach Hause gegangen, doch er fehlte mir jetzt schon. Nein, im Ernst. Panik überfiel mich, Berlin war riesengroß. Wie sollte ich mich da zurechtfinden, fragte ich mich und drückte mein Gesicht ins weiche Daunenkissen, das nach meiner Oma mütterlicherseits roch. Im Morgengrauen schoss mir die Frage durch den Kopf, ob ich überhaupt Regisseurin werden wollte. Nach dem Aufstehen packte ich Omas Kissen in meine Sporttasche. Meine Mutter sah das mit Besorgnis. Und umarmte mich. Mein Vater murmelte „wird schon, wird schon“, aber seiner Miene sah ich an, dass er das Gegenteil annahm.