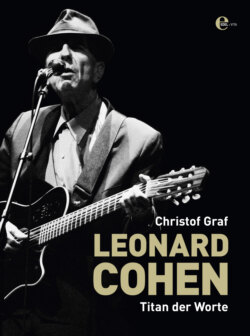

Читать книгу Leonard Cohen - Christof Graf - Страница 7

Prolog Das Interview, das nie stattgefunden hat

Оглавление»Mir gefällt die Vorstellung, dass man ein Lied schreibt, das dann seines Weges geht und niemand mehr weiß, wer es geschrieben hat«, äußerte Leonard Cohen einmal in einem Interview. »Das Lied geht durch die Welt und verändert sich, und dann hört man es 300 Jahre später wieder, wenn ein paar Frauen ihre Kleider am Ufer eines Flusses oder eines Sees waschen und eine von ihnen diese Melodie summt.«

An diese Worte Cohens erinnerte ich mich, als ich am 7. Juli 2008 an der Riviera-Pays-d’Enhaut am Ufer des Lac Léman, des Genfer Sees, saß und mich auf den lang ersehnten Konzertauftritt von Leonard Cohen beim 42. Jazzfestival in Montreux einstimmte. Irgendwie hatte ich das nicht zu unterdrückende Gefühl, ein weiteres Buch über Leonard Cohen schreiben, dem Leben Leonard Cohens, das ich mit meinen bisherigen vier Veröffentlichungen nachgezeichnet hatte, mit einem fünften Buch weiter nachspüren zu müssen. Ein Buch, das nicht zuletzt die Jahre 1995 bis 2010 und die vielen Begebenheiten dazwischen zum Inhalt haben sollte. Ein Buch, das noch einen, vielleicht zwei weitere Akte zum Inhalt haben sollte. Und damit schließlich ein Buch, das Leben und Werk der 75-jährigen Rockpoeten-Legende und damit eines Künstlers, wie es ihn wahrscheinlich nie wieder geben wird, dokumentiert. In gewisser Hinsicht war es, als wäre ich genötigt, es tun, und das war auch der Grund, der mich 2008 zum Jazzfestival nach Montreux führte.

Zuvor hatte ich Leonard Cohen beim Auftakt seiner Europatournee am 13. Juni 2008 in Dublin erlebt, war Ende Juni zum Glastonbury-Festival gepilgert, und in der zweiten Juliwoche letztlich hatte es mich dann nach Montreux gezogen. Im Anschluss daran hatte ich bis November 2009 noch circa zehn weitere Konzerte der Welttournee 2008/2009 besucht.

Bisher waren es seit Ende der 70er-Jahre bis zum Jahr 2006 immer Begegnungen der besonderen Art mit dem Künstler gewesen, die mich dazu anregten, die Wirkung dieser Zusammenkünfte in Buchform festzuhalten. Zumeist hatten sie Gespräche und Kontakte mit Leonard Cohen zur Grundlage, die aus Anlass von Plattenveröffentlichungen, Konzerttourneen, Fernsehsendungen o. Ä. stattfanden. Nicht selten wurden diese Treffen durch das ehemalige Management, die Tourneeveranstalter oder die Plattenfirmen unterstützt. Doch dieses Mal war alles anders. Meine Anfragen für ein Interview mit Leonard Cohen wurden negativ beschieden. Die Plattenfirma Columbia / Sony Music Entertainment versuchte zwar alles, doch war sie nicht erfolgreich in ihren Bemühungen, mich zu unterstützen. Zum neuen Management nahm ich viel zu spät Kontakt auf, und einfach so aufzutauchen und zu sagen: »Hi Leonard, wie geht’s, lass uns doch mal wieder reden«, wollte ich dem Musiker auch nicht zumuten. Schließlich wusste ich nicht, wie er reagieren würde. Würde er es mögen, sich noch an mich erinnern? Ja, okay, ich hatte seine private E-Mail-Adresse, doch die wollte ich nur als letzte Reißleine aktivieren. Irgendwann beschloss ich, es einfach laufen zu lassen, es würde schon klappen. Also machte ich mich frühmorgens am 7. Juli 2008 auf den Weg zum 42 . Montreux Jazz Festival und erreichte den Ort irgendwann am Nachmittag – natürlich nicht, ohne vorher mehrfach E-Mails an das neue Management geschickt zu haben, mit der dringlichen Bitte, einem alten Bekannten Leonard Cohens vielleicht doch einen Gesprächstermin oder wenigstens ein kurzes Treffen zu ermöglichen. Doch das einzig positive Feedback, das ich bekam, war die Erlaubnis, beim Konzert als einer von zwölf akkreditierten Journalisten von dem von vielen Medien lang ersehnten Konzert Fotoaufnahmen machen zu dürfen.

Als ich an diesem Montagnachmittag am Ufer des Lac Léman saß, spiegelten sich die 2000 Meter hohen Berggipfel des Mont-Blanc-Massivs in den Wellen. Dann streifte mein Blick ein altehrwürdiges Gebäude inmitten der Häuserfassaden, das man erblickt, sobald man vom bronzenen Freddie Mercury aus auf die rechte Uferseite schaut. Es war das Le Montreux Palace. Den Queen-Frontmann links liegen lassend, machte ich mich sofort in Richtung rechte Uferseite auf, bahnte mir zielorientiert durch die Ufergassen mit ihren unzähligen Festivalständen und Souvenirs den Weg, um schließlich in die Grand Rue 100 hinaufzusteigen. Vom davor gelegenen kleinen Parkgrün auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus konnte man auf die gleichermaßen beeindruckende wie prachtvolle Hotelfassade blicken. Angesichts der vielen Fenster fühlte ich mich plötzlich beobachtet. Über die 42 Jahre Festivalgeschichte hätten diese Zimmer sicher so manche Geschichte zu erzählen. Und aus einem dieser Zimmer würde irgendwann wohl auch Leonard Cohen seinen Fuß setzen, sollte er bereits aus Aarhus, Dänemark, angereist sein, wo er am 6. Juli ein Konzert gegeben hatte.

Vor dem Hotel herrschte reges Treiben. Limousinen, ein Nightliner und VIP-Charterfahrzeuge fuhren in der Einfahrt vor. Fünf Stunden später, um 20 Uhr, würde »A Blues Night with Gary Moore, Otis Taylor, Buddy Guy und John Mayall & The Bluesbreakers« im gerade einmal 200 Meter entfernten Auditorium Stravinski beginnen, und einige dieser Limousinen schienen wohl auch für den dazugehörigen Tross bereitzustehen. Die Szenerie sog mich in den Eingangsbereich des Grand Hotels: Hohe Räume, weiß-braun geäderter Marmor und adrett gekleidetes Personal strahlten die Atmosphäre schwerer Eleganz aus.

Hotels wie das Fairmont Le Montreux Palace sind nicht mit anderen Hotels vergleichbar. Sie erinnern an das Ritz-Carlton in Montreal oder das George V in Paris, während ihnen zugleich etwas Abgehalftertes eines Peace Hotels in Shanghai bei gleichzeitiger Pracht eines Raffles in Singapur anhaftet. Es ist eines dieser gewissen Hotels, das man im Leopardenfell-Anzug und roten Cowboystiefeln, mit einem Pinguin unterm Arm und drei Nutten in Rot, Blond und Schwarz im Schlepptau betreten kann, ohne dass der Concierge auch nur mit der Augenbraue zuckt, sofern man das alles nonchalant und weltgewandt zu zelebrieren weiß. Es ist eines jener Hotels, dem man schon von außen ansieht, dass es die Geschichten derer, die hier über Jahrhunderte gewohnt haben, in sich aufgenommen und zu seinen eigenen gemacht hat. Zu diesen Geschichten gehört auch die von Leonard Cohen, der nach 1976, 1985 und 1993 im Jahr 2008 bereits zum vierten Mal hier residierte.

Ich genoss die Atmosphäre und schritt den roten schweren Teppichboden auf den weißen Marmorstufen ins erste Obergeschoss hinauf in Richtung Rezeption. Warum und wozu, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht zu sagen gewusst. Weder war ich verabredet, noch residierte ich in dieser Luxusherberge. Mit den ersten Stufen, die ich aufstieg, glitt meine linke Hand über das glänzende Holz des Geländers. Wie viele und vor allem wessen Hände haben dieses Holz nicht alle gefühlt? Einige Stufen weiter oben konnte ich diese Frage zum Teil schon beantworten. Leonard Cohens Hände waren es ganz bestimmt, stand der doch immerhin auf der obersten Stufe und schaute mir entgegen. Mir blieb das Herz stehen, und ich vergewisserte mich mit einem zweiten Blick, dass der Mann im eleganten, wenn auch nicht ganz zeitgemäß wirkenden schwarzen Zweireiher, mit schwarzen Schuhen, grauem Hemd und einem Fedora-Hut tatsächlich Leonard Cohen war.

Automatisch ging ich die Treppenstufen freundlich lächelnd weiter hinauf und auf ihn zu. Tausendundein Gedanke schossen mir gleichzeitig durch den Kopf. Kennt er mich (noch), oder kennt er mich nicht (mehr)? Weiß er von meinen tausendundeiner Interviewanfragen? Und vor allem: Was werde ich sagen, wenn er Kenntnis davon hat? Frage ich ein tausendundzweites Mal? Frage ich ihn direkt? Frage ich gar nichts? Gehe ich gar wortlos an ihm vorüber? – Um Gottes willen, letzteres will ich auf gar keinen Fall, schoss es mir noch gerade so durch den Kopf. Dann befand ich mich auf gleicher Höhe sowohl mit Fedora-Hut als auch mit Leonard Cohen.

»Hello, Christof, it’s good to see you again. How are you?« – Ich war überwältigt. »Hello, Leonard, good to see you. Hope you’re well. You’re looking great.« Die Frage nach der Erinnerung an meine Person war beantwortet, ein warmer Händedruck des 73-jährigen Rockpoeten unterstrich ein herzliches Wiedersehensritual. Was ich hier tue, seit wann ich hier sei, wie lange ich bliebe und ob ich auch hier im Grande Palace wohne, fragte er höflich, ohne neugierig zu wirken. Dann nahm er mich wie zum Schutz zur Seite, weil vorbeiströmende Gäste die Treppe hinuntergehen wollten, und meinte, wenn ich länger bliebe, würde man sich noch öfter sehen, und entschuldigte sich für den Moment, da er nur warte, bis man ihn abhole. Als er schließlich Roscoe Beck, seinen musikalischen Leiter und Tourbassisten, und Sharon Robinson, Co-Produzentin und Sängerin seiner Band, im Foyer des Erdgeschosses ausmachte, verabschiedete er sich und schritt die Stufen, die ich ein paar Minuten zuvor erklommen hatte, elegant mit einer Hand in der rechten Hosentasche hinunter, während er zuvor noch kurz den Fedora zum Gruße lüftete.

Mein Gespräch hatte unerwartet stattgefunden, und die Frage nach meinem Aufenthaltsort wollte ich plötzlich schnell beantwortet haben und fragte nach einem Zimmer im Hotel. Fünf Minuten später begleitete mich ein Page mit dem Aufzug ins nächste Stockwerk, über einen endlos lang wirkenden Flur, vorbei an zwei attraktiven Zimmermädchen bis aufs Zimmer Nr. 123. Ich reichte dem Pagen ein Trinkgeld und schloss hinter ihm die Tür. Auf dem Sideboard entdeckte ich ein Willkommensschreiben »Au nom de la Municipal de Montreux« adressiert an das »Member of the Leonard Cohen Band«. Ich war ein wenig irritiert, glücklich und überrascht zugleich, erinnerte mich jedoch der Aussage des Rezeptionisten, der meinte, während des Festivals sei das Hotel ausschließlich für Künstler und VIPs reserviert, und nur bei kurzfristigen Stornierungen seien noch Zimmer zu haben, womit klar war, warum ich noch ein Zimmer und ausgerechnet dieses bekommen habe: Cohens Tourmanagement hatte offensichtlich ein Zimmer mehr gebucht als nötig.

Mein Gespräch, mein Interview hatte ich bereits gehabt – auch ohne Aufnahmegerät, offizielle Bestätigung und Foto- oder Filmkamera. Die ganze Zeit über war es genau das, was nicht zustande kam oder kommen sollte, und der Musiker selbst wusste von alldem scheinbar nichts. Offizielle Interviews hatte er zum damaligen Zeitpunkt weltweit keine gegeben. Erst ab Herbst 2008 und bis ins Frühjahr 2009 hinein erschienen einige wenige. Eines dieser Gespräche war das von Brian D. Johnson mit Leonard Cohen, das u. a. in der deutschen Ausgabe des Rolling Stone im Oktober wie auch in der englischen Dezember-Nummer von Uncut erschien. Im Februar 2009 sprachen die New York Times anlässlich Cohens US-Konzerttour 2009 und The Global and Mail in Toronto mit dem »Titan der Worte«. Im März durfte dann die CBS noch einmal in Cohens Haus in Montreal mit ihm sprechen und drehen. Aber alle Gespräche, mit Ausnahme der jeweiligen Einstiege, Intros oder Prologe offerieren Ähnliches, teils bereits Bekanntes und bisweilen Identisches. Sie alle kommen auf Cohens jahrelange Bühnenabstinenz, seine Zen-Studien, sein Gesamtwerk zu sprechen, machen seine Frauen, seine Religion und seine Stimme zum Thema und zitieren nicht selten bereits Gesagtes und unzählig Wiederholtes.

Mit diesem Gedanken begab ich mich abermals in die Hotelhalle, an den Ort jener Szene, die mich an den Film I am a Hotel aus dem Jahr 1983 erinnerte. I am a Hotel ist ein 30-minütiger Kurzfilm, für den Cohen einen Filmpreis, die Goldene Rose von Montreux, verliehen bekam. Neben seinen Liedern spielte er auch selbst eine zentrale Rolle – die eines Geistes in einem altehrwürdigen luxuriösen Hotel. In der Lobby angekommen, stand er wieder da, oder noch immer: der Geist mit dem Fedora-Hut im Gespräch mit Sharon Robinson. Cohen nickte mir zu und erklärte, er sei zu einem Essen mit Claude Nobs eingeladen, auf den er noch immer wartete. Das Interview, das nie stattgefunden hat, erfuhr seine Fortsetzung:

Hast du diesen Hut eigentlich schon immer getragen?

Den Fedora trage ich schon lange. Diesen z. B. habe ich in einem Hutgeschäft erstanden, in der Straße, in der meine Tochter ihren Antiquitätenladen betreibt. Nur unmittelbar nach dem 11. September 2001 tauschte ich ihn kurzzeitig gegen eine gewöhnliche Mütze. Direkt nach dem Anschlag fühlte ich mich mit einem solchen Hut etwas overdressed.

Besitzt du dein Haus in Montreal noch? Oder lebst du nur noch in Los Angeles?

Hin und wieder besuche ich Montreal noch. Meine Kinder sind dort aufgewachsen, mein Enkelkind kommt oft dorthin. Ein Haus in Montreal zu haben bedeutet, ihm eine Menge Zuwendung und Pflege zukommen zu lassen. Es frieren sehr leicht die Rohre ein. Manchmal denke ich, ich bin nicht lange genug dort, um zu rechtfertigen, dass ich dieses Haus behalte. Aber das geht schnell wieder vorbei, wenn ich vor Ort bin.

Wie geht’s auf der Tournee?

Es ist ziemlich schwierig, einem alten Hund neue Tricks beizubringen. Ich bin sehr dankbar. Auch für die tollen Musiker, die mit von der Partie sind, ein gastfreundliches Publikum. Es gibt immer Komponenten, die man nicht in der Hand hat.

Welche Komponenten sind das?

Eine Art Gnade, Glück, eine Art Geist, der über dem Ganzen liegen muss. Es sind Dinge, die man benötigt, aber nicht beeinflussen kann. Der Geist muss einfach da sein. Es ist tatsächlich dieser mysteriöse Geist, auf den du keinen Einfluss hast und der dann für einen unvergesslichen Abend sorgt. Bisher hatten wir oft diese Gnade, einen solchen Abend zu erleben. Ich bin einfach glücklich, dass es so gut läuft. Man weiß nie, was passieren wird. Ob man in der Lage sein wird, die Person zu sein, die man gern wäre, und ob das Publikum freundlich ist zu dir. Es gibt so viele Unbekannte in diesem Spiel, selbst wenn es gut läuft …

Dann erscheint Claude Nobs und holt Cohen mitsamt Freunden ab. Zurück auf meinem Zimmer checke ich meine E-Mails und lese auch die von Leonards neuem Manager. Mich überfiel das Gefühl einer milden Genugtuung. Entspannt verließ ich das Hotel, ging hinunter zum See und schlenderte bis zu später Stunde durch die Festivalszenerie und freute mich auf das Konzert am darauffolgenden Abend. Den jetzigen ließ ich bei meiner Rückkehr in einem herrlich gemütlichen Sessel in der Lobby ausklingen. Im gegenüberliegenden »Salon De Bridge« saß ein Mann. Ein Mann mit Fedora-Hut.

Wo stehst du derzeit im Leben? Ist diese Tournee der finale Akt deiner Karriere, wenn ich das mal so fragen darf? Bei unserem letzten Gespräch im Jahr 2001 in Berlin hast du Tennessee Williams anlässlich dieser Frage zitiert und gesagt: ›Das Leben ist ein ziemlich gut geschriebenes Stück, bis auf den dritten Akt.‹

Der Beginn des dritten Aktes ist noch sehr gut geschrieben. Aber das Ende ist ungewiss. Wenn der Held stirbt, was natürlich bedeutet, dass man sich selbst als die zentrale Figur des Dramas sieht, kann die Story sehr kompliziert werden. Mein Freund Irving Layton sagte über den Tod: ›Ich bin nicht besorgt über den Tod, sondern vielmehr über das Vorspiel.

Und bist du selbst besorgt?

Ja klar, so wie jeder.

Hast du Angst?

Ach, weißt du, ich habe eigentlich immer irgendwie vor etwas Angst. Das Lebenskonzept, Angst zu haben, passt zu mir. Schon immer. Der Begriff Karriere ist übrigens unzulänglich. Er beschreibt viel eher die Bescheidenheit dessen, was wirklich war. Damals druckten wir unsere eigenen Auflagen, und wenn wir 200 Bücher verkauften, war das schon ein Bestseller. Es war mehr eine Art Berufung, weniger eine Karriere. Irgendwann aber musste ich mir überlegen, wovon ich leben sollte und konnte. Ich hatte zwar einige Romane geschrieben, die auch ganz gut ankamen, aber summa summarum habe ich damals vielleicht insgesamt nicht mehr als 3000 Exemplare verkauft. Mehr nicht. Ich musste also wirklich etwas tun. Und das Einzige, was ich wirklich konnte, war Gitarre spielen. Also machte ich mich auf nach Nashville. Ich liebe Countrymusik. Und ich dachte, ich könnte dort vielleicht einen Job bekommen und Gitarre spielen. Vorher war ich lange Zeit in Griechenland gewesen und hatte nicht mitbekommen, was in der Musikszene passiert war, zum Beispiel in New York. Ich hatte die Renaissance der Folkmusik nicht mitbekommen – Judy Collins, Joan Baez, Bob Dylan. Alles tolle Künstler. Aber seinerzeit hatte ich noch nie von ihnen gehört. Ich hatte auch schon Lieder geschrieben, aber nie hätte ich gedacht, dass es einen Markt dafür gibt.

Und wie empfindest du diesen Markt heute?

Ich hatte von mir immer die Vorstellung, als gäbe es einen kleinen Garten zu kultivieren. Nie hätte ich gedacht, ich könnte einer der ganz Großen werden. Das hatte entscheidend damit zu tun, sich selbst zu erforschen, ohne sich in sich selbst zu verlieren. Ich mag dieses In-sich-gehen eigentlich nicht so gern, dabei meine ich die Stimmung, die damit häufig beschrieben wird. Das Zeugnis, das man selbst ablegen kann, muss durch Tradition und harte Arbeit gefiltert werden, das kann interessant sein. Das meine ich mit dem Bild vom kleinen Garten. Also begann ich über Dinge zu schreiben, von denen ich glaubte, dass ich etwas über sie weiß, oder von denen, über die ich gern etwas mehr wissen wollte. So fing alles an. Ich war sehr von Musik beeinflusst, die Frauenstimmen im Hintergrund einsetzte, der Musik der 50 er-Jahre. Das war die Musik, die ich kannte. Und das war auch die Art von Musik, die ich machen wollte. Zudem klang meine Stimme allein auch nicht gut genug. Ich wollte meine Musik, meine Lieder einfach etwas mildern, versüßen, mit Frauenstimmen verschönern.

Eine solche riss die Gedanken unvermittelt auseinander, und das Gespräch wurde beendet. Wir verabschiedeten uns. Danach schrieb ich noch einmal an Robert Kory, um vielleicht doch eine offizielle Gesprächslizenz zu erhalten.

Auf der »Terrasse du Petit Palais et La Coupole« wurde das Frühstücksbuffet aufgebaut. Gegen Mittag erschien Sharon Robinson dort, ich traf einige befreundete Journalisten vom französischen Sender TVMonde5. Und die erzählten mir, dass sie gleich ein Interview mit Sharon Robinson hätten, viel lieber aber mit Leonard Cohen sprächen, dieser aber keine Interviews gebe. Ich fragte, ob ich dabei sein dürfe und vielleicht ein paar Fotos machen könne. Das sei kein Problem, sofern es Sharon und die Aufnahme nicht störe, bekam ich zur Antwort. Mit Blick auf den See, direkt neben der Pianobar, etwa sechseinhalb Stunden vor dem Konzert begann um 13.30 Uhr das Gespräch. »No Interviews with Leonard« hieß es noch einmal seitens der PR-Frau des Festivals. »Leonards Stimme soll geschont werden. Leonard soll sich (nur) auf seine Konzerte konzentrieren. Es gibt erstmals einen geschlossenen Backstagebereich. Keine Gäste vor, keine Gäste nach dem Konzert. Leonard empfängt niemanden.« Immerhin durfte die Presse aber mit Sharon Robinson sprechen.

Die schrieb für Cohen die Musik seines Comeback-Albums Ten New Songs (2001), Teile von Dear Heather (2004) und war an Cohen-Klassikern wie »Everybody Knows« beteiligt.

Eine Stunde später, nachdem alle Journalisten gegangen waren, erblickte ich wieder einmal den Fedora-Hut in der Lobby. Ich dachte nur, mein Gott, wenn es wieder Leonard Cohen ist, müsste er sich aber bald zum Soundcheck für den abendlichen Auftritt im Auditorium Stravinski aufmachen, der für 16 Uhr angesetzt war. Zeit für einen Gedankenaustausch blieb aber dennoch.

Ist Sharon Robinson – wie so viele Frauen – eine Quelle der Stärke oder doch eher eine Quelle der Schwäche?

Ach, das ist die eine Frage von Waffengleichheit. Einer ist immer der Stärkere. Der Umgang mit Frauen kann mitunter die herausragende Interaktion bilden, in die menschliche Wesen geraten können: Liebe. Wir haben das Gefühl, ohne Liebe nicht leben zu können. Ohne Liebe hat das Leben ziemlich wenig Bedeutung. Also werden wir in diese Arena geladen, wenngleich sie höchst gefährlich ist. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen, gedemütigt zu werden. Hier gibt es keine festen Lektionen, die man lernen könnte, um sich darauf vorzubereiten. Das Herz öffnet sich schließlich immer wieder. Mal wird es härter, mal weicher. Wir erleben sowohl Freude als auch Traurigkeit. Aber so etwas wie ein Jackpot existiert nicht. Nach einer gewissen Zeit ist die Zahl der Niederlagen, die man erlebt hat, recht groß, bemerkenswert groß, und die, die trotz der Niederlagen fähig sind, in dauerhaften Beziehungen zu leben, sind die wirklich Glücklichen. Manche verschließen sich auch für immer. Zu bestimmten Zeiten muss man sich auch verschließen, um sich neu zu ordnen.

Hast du es je bereut, dass Frauen so viel Macht über dich hatten?

So habe ich das nie gesehen. Ich habe es immer als sehr beglückend empfunden, und manchmal war mir dieser Umstand ehrlich gesagt auch egal. Man durchläuft ganze Kreisläufe von Erfahrungen. Die meisten Menschen haben eine Frau oder einen Mann im Herzen. Und es gibt ein paar, die haben niemanden, die kennen das Gefühl nicht. Eine Vielzahl aber ergibt sich einer Emotion oder einem Menschen.

Hast du jemals das Gefühl gehabt, bereuen zu müssen, keine lebenslange Beziehung eingegangen zu sein?

Ich lese mein Leben nicht wie eine Geschichte, die geschrieben wurde und die ich nun im Nachhinein lese. Ich bin kein sentimentaler Mensch. Nein, ich bereue nichts, lasse mein Leben nicht ständig Revue passieren. Vielleicht weil ich mit einem gesunden Maß an Amnesiefähigkeit gesegnet bin. Ich bin froh, mich hin und wieder in diesem Zustand zu befinden. Bisweilen vergesse einige Teile meines Lebens wieder, an manche erinnere ich mich einfach nicht mehr. Natürlich ist alles sehr tief in mir eingegraben. Und von dort wird es auch irgendwann wieder hervorkommen, wenn es notwendig ist, aber ich lebe mein Leben nicht dauernd noch einmal.

Du hast oft über Depressionen mit klinischen Merkmalen gesprochen. Waren Depressionen ein wichtiger Bestandteil deiner Kreativität?

Depressionen waren seit jeher ein bedingendes Element in jedem Prozess meines Lebens, waren zentrale Aktivität. Die zentrale Aktivität meiner Tage und Nächte bestand darin, mich mit Depressionen und Angst und Traurigkeit auseinanderzusetzen. Angst, Ärger, Wut – all diese Gefühle bestimmten mein Leben. Mittlerweile habe ich die Depressionen im Griff. Der Körper fängt irgendwann an, Nachrichten zu schicken. Ich weiß nicht, ob es eine Art des Nachdenkens ist, es kommt immer darauf an, in welcher Situation du dich gerade befindest. Mal hier ein kleiner Schmerz, mal da ein anderer Hinweis. Das erinnert einen daran, dass das hier nicht ewig sein wird. Ich denke nicht viel darüber nach. Mein Freund Irving Layton, den ich gestern schon erwähnt habe, hat darüber sehr viel geschrieben. Wenn ich sein Werk heute lese, denke ich, er hat erreicht, was er erreichen wollte. Er ist zu einem deutlich erweiterten Leben gelangt. Oft hat er darüber nachgedacht, ich hingegen nie. Ich weiß, dass ich sterben werde. Man kann sich darauf nicht vorbereiten wie auf andere Dinge, und dennoch gibt es immerhin diese gewisse Art von freiem Willen. Es ist sicher besser, sich darauf vorzubereiten. Wie das letztendlich aussieht, lässt sich jedoch nicht vorhersagen. Doch schließlich verfügen wir über sehr viele Methoden spiritueller Art, sich auf das Ende vorzubereiten. Darauf kann man sich einlassen, man kann sich daran orientieren. Die Methoden, die einem zusagen, kann man annehmen. Selbstverständlich kann es keine Garantie geben, dass es funktioniert. Niemand weiß, was im nächsten Moment passieren wird. Die Angst vor den Bedingungen deines Ablebens, wie viel Schmerz du haben wirst, was der Tod aus denen macht, die du zurücklassen wirst, ist größer. Aber man kann nicht viel beeinflussen. So ist es doch das Beste, diese Besorgnisse in Teile des Bewusstseins zu verdrängen, wo sie hingehören und von wo sie nicht die eigentlichen Aktivitäten, mit denen man sich sonst beschäftigt, zersetzen können. Wir müssen unser Leben leben, als ob es nicht zu ändern wäre, als ob es nicht jederzeit zu Ende sein könnte. Wir müssen uns bestimmten Illusionen hingeben.

Wie wichtig war es eigentlich, finanziell noch einmal auf die Beine zu kommen?

Ja, eine Frage des finanziellen Überlebens hat es auch gegeben. Ich musste ein Einkommen haben. Also habe ich etwas in Bewegung gesetzt und war froh, überhaupt in der Lage gewesen zu sein, etwas zuwege bringen zu können. Zu meinem großen Glück hat es sich gelohnt.

Ist diese Welttournee nun schon dein dritter Akt?

Vielleicht stellt sie den Anfang des dritten Akts dar. Vor ein paar Jahren habe ich ein Konzert von der damals 82-jährigen Alberta Hunter gesehen und gedacht, wie es wohl sein würde, wenn ich im Alter von 82 Jahren auf der Bühne stünde. Bis heute kann ich mich an diesem Gedanken erfreuen.

Gibt es womöglich noch einen vierten Akt?

Das überlassen wir besser den Theologen. Ich fürchte mich vor dem Tod ein- bis zweimal im Jahr. Dann bekomme ich die totale Panik, und mir wird klar, dass ich unaufhaltsam dem Tod entgegengehe. Damit kann ich nicht umgehen. Wenn mir jemand garantieren könnte, dass das Vorspiel nicht so unangenehm wird, dann könnte ich mich sogar darauf freuen.

Dann bricht Leonard Cohen auf, durchschreitet im Anzug und mit Fedora die Lobby, verlässt den Eingangsbereich des Hotels und läuft die paar Meter in Richtung Backstagebereich des Stravinski Auditoriums. Bevor er durch den Hintereingang tritt, gibt er einigen Fans geduldig Autogramme. Kurze Zeit später hört man die Band »Dance Me To The End Of Love« proben.

Als ich am Morgen nach dem Konzert die »Brasserie du Palace« betrat, um zu frühstücken, saß die gesamte Band um einen großen Tisch und tat selbiges. Cohen trug an diesem Morgen den schwarzen Anzug, nicht aber das graue, sondern ein weißes Hemd mit schwarzer Krawatte. An diesem Morgen wirkte er auf mich sehr privat. Einer jungen Künstlerin, die ihm ihre Werke zeigte, signierte er einige Devotionalien, die sie ihm zur Unterschrift vorlegte. Ich nickte ihm an diesem Morgen nur zu, als sich unsere Blicke kreuzten, wünschte »Guten Morgen«, und er nickte und grüßte lächelnd zurück. Man spürte die Aufbruchstimmung. Die Band bemächtigte sich dann bald der bereits gepackten Taschen und machte sich mit ihrem »Field Commander« auf. Der Nightliner, der die Crew nach Lyon bringen sollte, wo man am Abend das nächste Konzert geben würde, wartete schon mit laufendem Motor. Leonard Cohen setzte sich den Fedora auf.

Prof. Dr. Christof Graf,

Montreux, im Juli 2008