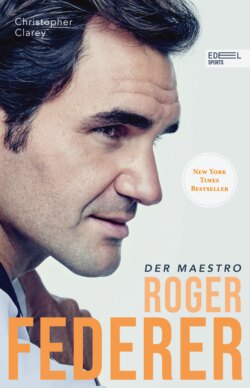

Читать книгу Roger Federer - Christopher Clarey - Страница 6

Kapitel 2 BASEL, SCHWEIZ

ОглавлениеTennis hat mich persönlich in vielerlei Hinsicht gerettet. Im Laufe meiner Kindheit kletterte mein Vater, wie zuvor schon sein Vater, allmählich die Karriereleiter der US-Marine bis zum Rang eines Admirals hinauf. Vor meinem Eintritt ins College zogen wir mehr als zehnmal um. Ob in Virginia, auf Hawaii oder in Kalifornien, stets war Tennis eine meiner Eintrittskarten in die nächste Gemeinschaft, die nächste Schule oder das nächste Team. Ich habe diesen Sport immer geschätzt und berichte darüber seit den 1980er-Jahren mit kritischem Blick, aber auch sehr viel Freude. In den letzten 35 Jahren habe ich über alle möglichen Sportarten geschrieben, doch keine hat meine Aufmerksamkeit so gefesselt wie Tennis – zum Teil auch weil ich selbst ausreichend viel gespielt, mich abgemüht und versagt habe, um zu begreifen, wie schwierig es ist, Schläge auszuführen, die Virtuosen wie Federer selbst unter Druck so gelingen, als wären sie reine Routine.

Im Sommer nach meinem Abschluss am Williams College, in dessen Tenniskader ich mitspielte, unterrichtete ich Tennis in einem kleinen Club mit gehobener Klientel in East Hampton im US-Bundestaat New York. Zwei meiner Schüler waren Jann Wenner, Gründer der Zeitschrift Rolling Stone, und die Modedesignerin Gloria Sachs. Mein Ziel war es, mit dem Unterricht so viel zu verdienen, dass ich eine Low-Budget-Weltreise finanzieren konnte, die ich mit meinem Zimmergenossen aus dem College unternehmen wollte. Mit der Unterstützung von Jann, Gloria und anderen gelang mir das auch. Ich fühlte mich mit Tennis so verbunden, dass ich meinen Yonex-Schläger am Rucksack befestigte und ihn auf die Reise mitnahm. An Orten wie Burma oder im ländlichen China, wo es weit und breit keinen Tennisplatz gab, schien das mehr als unpassend. Doch der Schläger gab mir, wie in meiner Jugendzeit, Sicherheit in unbekannten Gefilden.

Ein Tennismatch zu beobachten ist für mich immer noch eher ein aktiver als ein passiver Vorgang: Mein Körper spannt sich an, und oft umklammert meine rechte Hand einen fiktiven Griff. Das erste Turnier, über das ich berichtete, hatte mit Wimbledon nicht im Entferntesten zu tun. Es handelte sich um die nationalen Meisterschaften der United States Tennis Association für Jungen in der Altersgruppe U12 – im Grunde ein Turnier für talentierte Grundschüler –, die in meinem damaligen Wohnort San Diego stattfanden.

Ich hatte ein Sommerpraktikum bei der Lokalzeitung ergattert, in einer Ära, als Zeitungen noch die Hauptnachrichtenquelle darstellten. Nur zwei Erinnerungen an dieses Turnier aus längst vergangenen Tagen sind mir geblieben: Vincent Spadea, der Vater des späteren Top-20-Spielers Vince Spadea, sang zwischen den Spielen seines Sohnes Arien auf der Tribüne; und die sechsjährige Alexandra Stevenson, die mit ihrer Mutter Samantha gekommen war, übte Radschlagen auf dem Rasen. Das war lange bevor sie 1999 das Halbfinale in Wimbledon erreichte (und lange bevor irgendjemand außerhalb ihres engeren Kreises wusste, dass sie die Tochter des NBA-Stars Julius Erving war).

Manchmal erscheint es wie zufällig, was im Gedächtnis haften bleibt und was in Vergessenheit gerät. Doch eines weiß ich genau: Nur zweimal habe ich einem jungen Spieler zugesehen und war mir völlig sicher, eine künftige Nummer eins vor mir zu haben.

Zum ersten Mal geschah das während der French Open 1998, als der 18-jährige Marat Safin in seinen ersten beiden Grand-Slam-Matches Andre Agassi und den Titelverteidiger Gustavo Kuerten besiegte. Safin war ein leicht erregbarer, telegener und enorm athletischer Russe, ein stolzer Tatar mit Sex-Appeal und einer explosiven beidhändigen Rückhand, oft fliegend geschlagen, die keinem mir bekannten Schlag glich.

Das zweite Mal passierte es während meines ersten Besuchs in Basel. Ich reiste im Februar 2001 dorthin, um über Patrick McEnroes Debüt als Kapitän des US-amerikanischen Davis-Cup-Teams und über das spielerische Debüt des 18-jährigen Andy Roddick zu berichten. Am Ende schrieb ich vor allem über einen Schweizer Teenager.

Ich hatte Federer gesehen, als er sein erstes Grand-Slam-Match (bei den French Open 1999) gegen Patrick Rafter verlor, und erneut im folgenden Jahr, als er am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele von Sydney teilnahm und dort den undankbaren vierten Platz belegte. Inzwischen war er 19 Jahre alt und galt als aussichtsreiches Talent. Wie aussichtsreich, erkannte ich in jenen drei Tagen, die ich in Federers Heimatstadt verbrachte.

Zu dieser Zeit genoss der Davis Cup, der wichtigste Mannschaftswettbewerb im Tennis, noch ein höheres Prestige: Hier mussten die Spieler zeigen, was in ihnen steckte, denn sie standen unter einem anderen, oft intensiveren Druck als auf der regulären Tour. Der Best-of-Five-Modus mit drei Gewinnsätzen führte sie an die Grenzen ihres Stehvermögens.

Federer, damals noch nicht in die Top 20 aufgestiegen, hatte das Turnier erstmals im Alter von 17 Jahren bestritten und in diesem nun schon einige berauschende Momente und schwere Niederlagen erlebt. Doch während dieses langen Wochenendes in Basel nahm er das Schweizer Team Huckepack und trug es zum Sieg gegen die US-Amerikaner in der ersten Runde, indem er sowohl seine beiden Einzelgegner vom Platz fegte als auch das Doppel mit seinem Partner Lorenzo Manta gewann.

Am Eröffnungstag spielte er den zweimaligen Grand-Slam-Finalisten Todd Martin an die Wand. Obwohl es sich um einen Kunststoffbelag handelte, stellte ich mir die ganze Zeit vor, dass Federers flinke Füße auf Rasen stünden – er spielte eine Slice-Rückhand nach der anderen, im vollen Lauf Vorhand-Winner aus dem Handgelenk, bewegte sich fließend zwischen Grundlinie und Netz und erzielte Punkte mit Volleys und Schmetterbällen. Seine Schläge und Bewegungen waren so flüssig, dass sie an Sampras und Edberg erinnerten: Es gelang ihm, große Entfernungen schnell und ohne sichtbare Anstrengung zu überbrücken. Mit einer Geschwindigkeit und Gewandtheit, die ich noch nie gesehen hatte, konnte er seine Rückhand umlaufen, um seine Vorhand krachen zu lassen. Sein Aufschlag wirkte sicher und war ganz offensichtlich schwer zu antizipieren, jedenfalls verfehlte der 1,98 Meter große Martin, ein guter Return-Spieler mit großer Spannweite, den Ball öfter mehr als nur knapp.

„Dieser Junge wird mal Wimbledon gewinnen, und zwar mehrfach“, sagte ich zu den Journalistenkollegen neben mir auf den reservierten Plätzen. Das war zu einer Zeit, als Sportreporter noch miteinander sprachen und nicht nur tweeteten.

Eigentlich war das gar nicht typisch für mich. Ich bin lieber Beobachter als Wahrsager, und diese Prognose hätte man durchaus als gewagt bezeichnen können. Pete Sampras war Ende 20 und eine unwiderstehliche Kraft im All England Club. Pat Rafter, der netzaffine Australier, war in seinen besten Jahren und ein brillanter Rasenspieler. Doch wer Topspieler lange genug beobachtet, erkennt die Muster und Fertigkeiten, die zum Erfolg führen und das Spiel eines jüngeren Spielers vor dem inneren Auge zu etwas Größerem wachsen lassen. Federers Angriffsstil, sein für alle Beläge geeignetes Rüstzeug, seine Täuschungskraft und seine geschmeidige Beinarbeit befeuerten solche Träume.

Federers mit taktischen Varianten durchsetztes Spiel war gereift, was die Schweizer beglückte und für die Amerikaner zum ungünstigsten Zeitpunkt kam.

„Wir trafen auf einen Typen, der alles beherrschte“, erzählte uns McEnroe nach der 3:2-Niederlage. „Federer ist ein großartiger Spieler, und diese Woche hat er quasi seine volle Spielstärke erreicht. Wir haben ihn nicht in den Griff bekommen. Der Junge hat verdammt viel drauf. Er spielt ganz klar auf Augenhöhe mit den Top 10, wenn nicht besser.“

Eine Woche zuvor hatte Federer gerade in Mailand seinen ersten ATP-Titel auf einem ähnlichen Hallenbelag gewonnen – ein Meilenstein im Leben eines jungen Spielers. Dann in Basel für sein Land zu gewinnen, war emotional die nächste Stufe.

In derselben Arena bei den Swiss Indoors errang er später zehn Titel im Einzel. Doch damals in diesem frühen Stadium traute er seinen Fähigkeiten noch nicht ganz, war unsicher, ob er die Last schultern konnte, sein Team anzuführen, zumal es zwischen ihm und Teamchef Jakob Hlasek gehörig knirschte. Der frühere Schweizer Tennisstar Hlasek hatte sich im Vorjahr in diese Rolle hineinbefördert und Claudio Mezzadri verdrängt, den Roger und seine Mitspieler sehr geschätzt hatten.

„Dieses Match gegen die USA war ein wichtiger Moment in meiner Karriere“, sagte mir Federer viel später. „Es hat mich bestärkt, an mich selbst zu glauben.“

Tatsächlich steckte es voller Vorahnungen. Nach dem Sieg flossen Tränen, und Federer hielt dreisprachige Pressekonferenzen ab. Seine Haare waren lang, seine Erscheinung immer noch jugendlich, sein scharf geschnittenes Gesicht mit der markanten Nase passte eher zu einem Faustkämpfer. Als er für ein Interview erschien, glich sein rhythmisch anmutiger Gang dem eines Panthers, er wirkte selbstbewusst, als gewöhne er sich daran, so genau beobachtet zu werden.

Zum amerikanischen Team gehörten auch zwei spätere Starspieler – Roddick und James Blake –, die in den kommenden Jahren immer wieder unter Federers flinker Hand zu leiden hatten.

Roddick, ein geistesgegenwärtiger und schlagkräftiger Spieler, gab sein Davis-Cup-Debüt im sogenannten Match um die goldene Ananas, wo er im letzten Einzel am Sonntag George Bastl bezwang, nachdem Federer bereits mit dem Sieg über Jan-Michael Gambill für den Gesamtsieg des Schweizer Teams gesorgt hatte.

Viel später am Abend, als sich beide Teams in einer Basler Kneipe trafen, unterhielten sich Roddick und Federer zum ersten Mal.

„Man ist schon gespannt darauf, wie so jemand mit der Situation umgeht, eine Davis-Cup-Partie in der eigenen Heimatstadt gewonnen zu haben. Und ich habe ja miterlebt, wie er unser gesamtes Team zerlegte“, erzählte Roddick mir kürzlich. „Es ging gar nicht mehr um die Frage, ob dieser Typ mal richtig gut wird. Das war uns allen wohl schon klar. Die Frage war vielmehr: Wird er einfach Roger sein oder – und ich meine das gar nicht respektlos – wird er ein Richard Gasquet werden, also jemand, der richtig, richtig gut ist? Darauf kann niemand zu einem so frühen Zeitpunkt die Antwort kennen, denn der entscheidende Unterschied ist von außen wohl kaum zu erkennen. Ich glaube, es war unbestreitbar, dass Roger in die Top 10 und auch in die Top 5 aufsteigen würde. Aber es macht noch mal einen großen Unterschied, ob jemand Nummer eins wird, einen Slam gewinnt und über zehn Jahre hinweg relevante Erfolge erzielt. Damals dachte man ganz sicher nicht in Kategorien von 20 Jahren.“

James Blake, der sein Harvard-Studium nach zwei Jahren abgebrochen hatte, um sich Vollzeit seiner Tenniskarriere zu widmen, war ein Trainingspartner der Amerikaner in Basel und verbrachte deswegen einige Zeit mit Michel Kratochvil, dem Trainingskollegen des Schweizer Teams.

„Wir waren so stolz auf Andy“, berichtete mir Blake. „Wir sagten: ‚Dieser Junge ist so gut, passt mal auf, er wird unglaublich sein und lange in unserem Team spielen.‘ Aber als ich mit Kratochvil sprach, meinte der nur: ‚Vielleicht schaut ihr mal auf unseren Jungen. Der wird auch mal was Besonderes.‘“

Blake beobachtete Federer ausgiebig. Seine erste Erkenntnis war, dass es irrsinnig schwierig war, einen Ball auf Federers weniger gefährliche Rückhand zurückzubefördern, wenn er einen Punkt erst einmal unter Kontrolle gebracht hatte. Er war einfach unglaublich schnell.

„Er bewegt sich so gut, dass man ihn nicht zu einer weiteren Rückhand zwingen kann, wenn er eine Vorhand hat“, sagte Blake. „Sobald er eine Vorhand schlägt, beherrscht er den Punkt. Das war einfach unglaublich.“

Es gab noch eine zweite Erkenntnis.

„Wir beobachteten ihn alle, und er schien überhaupt nicht zu schwitzen“, erinnerte sich Blake. „Man hatte den Eindruck, dass sein Puls mit Tempo 30 schlug. Als könnte ihm nichts etwas anhaben – er würde zum Beispiel keine falschen Entscheidungen treffen, nur weil es um einen Breakpunkt ging und das Publikum nervös war.“

Blake konnte nicht wissen, dass Federer früher ganz anders gewesen war, Schläger weggepfeffert und über sich selbst geflucht hatte.

„Man hatte den Eindruck, er sei dem Ganzen voll gewachsen und könne mit jeder Situation umgehen“, sagte Blake. „Und dann zu erleben, wie er nach dem Match in Tränen ausbrach, zu sehen, wie viel es ihm bedeutete, in seiner Heimatstadt am Davis Cup teilzunehmen, war wirklich cool.“

Die Amerikaner flogen wieder nach Hause, und ich reichte meine Kolumne für die International Herald Tribune ein. Dabei brachte ich dann doch nicht den Mumm auf, Federer Schwarz auf Weiß zum mehrfachen Wimbledon-Champion in spe zu krönen.

Federer ist ein ganz besonderer Spieler – schon in jungen Jahren selbstsicher und gereift, von Natur aus in der Lage, unter Druck über sich hinauszuwachsen, und flüssig in praktisch all seinen Bewegungen.

Er kann riesige Aufschläge servieren. Er kann als Rückschläger den Ball hinterlaufen und dann plötzlich einen unerreichbaren Lob spielen. Er kann klassisches Chip and Charge spielen und dann mit steifem Handgelenk einen Volley-Winner schmettern. Er kann das Spiel mit seiner Vorhand bestimmen und dann schnell seine einhändige Rückhand einsetzen oder einen gemeinen kurz cross gesetzten Slice spielen, der weniger gelenkige Gegner zwingt, schnaufend und keuchend nach dem mit viel Schnitt fliegenden Ball zu hechten.

Trotz alledem lässt sich nicht prognostizieren, ob er seine vielfältigen Talente nutzen wird, um beständig Erfolge auf Weltniveau zu erringen. Geld, zu viel Lob und Verletzungen können selbst größten Ambitionen und schärfsten Schlägen einen Dämpfer versetzen, doch nach den letzten zwei Wochen kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Schweizer hier wieder einen potenziellen Champion in ihren Reihen haben. Und im Gegensatz zu Martina Hingis verbringt Federer sogar mehr Zeit in der Schweiz als in Florida.

Federers Tennisspiel war tatsächlich „Made in Switzerland“. Er wurde am 8. August 1981 als zweites Kind von Lynette und Robert Federer im Universitätsspital Basel geboren. Beide Eltern waren zwar begeisterte, aber keine sonderlich großen Sportler, die erst vergleichsweise spät mit dem Tennisspiel begannen. Roger selbst fing in Basel an und verfeinerte sein Spiel dann in anderen Schweizer Städten. In diesem Land mit seinen vier Amtssprachen war er schon in seiner Jugend an verschiedenartige Einflüsse gewöhnt.

Lynette stammt aus Südafrika und hatte Robert im Alter von 18 Jahren nahe Johannesburg kennengelernt, wo beide für den Schweizer Chemiekonzern Ciba-Geigy arbeiteten. Obwohl Lynettes Muttersprache Afrikaans ist, hatte sie auf Drängen ihres Vaters eine englischsprachige Schule besucht. Nachdem sie zusammen mit Robert in die Schweiz gezogen war und später eine Familie gegründet hatte, sprach sie anfangs Englisch mit Roger und seiner älteren Schwester Diana.

„Das war in den ersten Jahren“, verriet mir Lynette Federer in einem Interview, das wir zu einem frühen Zeitpunkt von Rogers Karriere führten. „Dann bin ich doch zu Schweizerdeutsch übergegangen. Nach so langer Zeit in der Schweiz fiel es mir leicht. Roger und ich sprechen immer noch viel Englisch miteinander. Je nachdem, worüber wir diskutieren, ist es oft ein ziemlicher Sprachenwirrwarr.“

Lynette und Robert entschieden sich für den Namen Roger, weil ihnen der Zusammenklang mit Federer gefiel. Und der Name ließ sich gut auf Englisch aussprechen; ihr Sohn musste als Jugendlicher dann allerdings häufig darauf hinweisen, dass sein Vorname nicht französisch „Ro-gé“ auszusprechen sei.

Federers erster wichtiger Tennistrainer war Adolf Kacovsky, ein tschechischer Einwanderer in der Schweiz. Den größten Einfluss in jungen Jahren hatte jedoch der Australier Peter Carter. Später wurde Federer von Schweden, US-Amerikanern und einem weltläufigen Kroaten trainiert, Ivan Ljubicic.

Doch so global sein Geschmack wie seine Anziehungskraft auch sind, Federer sieht sich bis heute als Kind des Schweizerischen Tennisverbands. Für andere Schweizer Topspieler gilt das nicht unbedingt, etwa für Martina Hingis, die vor ihm Platz eins der Weltrangliste im Einzel und Doppel erreichte, oder Stan Wawrinka, der ihm nachfolgte und zweitbester männlicher Schweizer Spieler aller Zeiten wurde.

„Nur Roger kam durch den Verband groß heraus“, sagte Marc Rosset, der Schweizer Einzel-Olympiasieger von 1992.

Basel ist der Ort, wo Federers Geschichte begann: eine weltoffene Stadt am Rhein in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland und Frankreich.

Rosset findet, die Schweiz hatte Glück. „Fünf Kilometer in die eine oder andere Richtung und Roger wäre vielleicht Deutscher oder, schlimmer noch, Franzose geworden“, sagte Rosset, der aus Genf in der französischsprachigen Schweiz stammt. „Können Sie sich Roger als Franzosen vorstellen?“

Federer war ein sehr aktives Kind – „fast hyperaktiv“, wie er sagt – und wuchs in einem gutbürgerlichen Zuhause in einer ruhigen Straße des Basler Vororts Münchenstein auf. Für Sport interessierte er sich weitaus mehr als für die Schule.

„Ich bin nicht sonderlich gern zur Schule gegangen“, gesteht er. „Meine Eltern mussten mich ziemlich antreiben.“

Es gibt ein Foto, das ihn mit einem Tischtennisschläger in der Hand zeigt und auf dem er gerade groß genug ist, um über den Rand der Platte zu lugen. Sein erster Tennisschläger war aus Holz – vermutlich ist er der letzte große Spieler, der das noch erzählen kann. Er begann mit drei Jahren zu spielen und schlug seine Bälle bald gegen Wände, Garagentore, Vitrinen und Wandschränke.

„Bum, bum, bum“, sagte Robert Federer in dem Dokumentarfilm Roger Federer: Spirit of a Champion aus dem Jahr 2008, um das Geräusch zu beschreiben. „Er spielte stundenlang gegen die Wände.“

„Bum“ schien damals ein besonders passender Ausdruck zu sein. Die 1980er-Jahre waren die Ära des deutschen Tennisfiebers, das der 17-jährige „Bum Bum“ Boris Becker 1985 mit seinem Wimbledon-Sieg entfacht hatte, gefolgt von Steffi Graf, die 1988 alle vier Grand-Slam-Titel sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann und der damit der erste Golden Slam der Geschichte gelang.

Federers erster Sandplatz war im Club des Arbeitgebers seiner Eltern, er befand sich im Vorort Allschwil. Doch in jenen frühen Jahren beschäftigte sich Federer auch noch mit vielen anderen Dingen. Er spielte unter anderem Badminton, Squash, Basketball und Fußball.

„Rennen, Schwimmen oder Fahrradfahren sind nicht so mein Ding“, sagte er einmal. „Es muss schon ein Ball dabei sein.“

Es gab allerdings auch Ausnahmen: Als Jugendlicher fuhr Federer gern Ski alpin – schließlich ist er Schweizer. Irgendwann musste er seine Zeit auf der Piste beschränken, um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten. Außerdem wanderte er gern mit der Familie.

Als es um die Wahl einer Sportlerkarriere ging, fiel die Entscheidung zwischen einer Mannschaftssportart mit Ball und einer Einzelsportart mit Ball: Im Alter von zwölf Jahren entschied er sich für Tennis und gegen Fußball. Verglichen mit einigen anderen Tennis-Wunderkindern war das spät. Agassi, Sampras, die Williams-Schwestern und Maria Sharapova hatten sich viel früher festgelegt. Verglichen mit einigen von Federers Langzeitrivalen war es aber auch nicht übermäßig spät. Nadal, der auf Mallorca aufwuchs, traf die Entscheidung wie Federer mit zwölf. Wawrinka – er gilt als Spätzünder im Tennis – spielte noch mit elf Jahren nur einmal pro Woche.

In den letzten Jahren gab es viel Kritik an einer zu frühen Spezialisierung bei Kindern; Verletzungen oder Burn-out sind nicht selten die Folge. Auch Federer vertritt die Ansicht, dass sich Kinder in mehreren Sportarten versuchen sollten, weil sie hiervon langfristig profitieren. Seine eigene Beständigkeit, Ausdauer und nie nachlassende Spielfreude scheinen das zu bestätigen. Für Nadal gilt dasselbe, auch wenn er deutlich mehr Verletzungen hinnehmen musste. Um später ein großer Champion zu werden, ist es offenbar tatsächlich nicht notwendig, ein früher Senkrechtstarter gewesen zu sein.

Andererseits haben auch die Williams-Schwestern lange durchgehalten, entgegen allen Erwartungen und trotz des Masterplans, den ihr Vater Richard für sie entworfen hatte. Sie sollten von Kindesbeinen an aufs Treppchen geführt werden. Nichtsdestotrotz ließ ihr Vater ihnen – das soll schon erwähnt werden – genügend Zeit auch für außersportliche Aktivitäten.

Agassis Eltern hängten ihm einen Tennisball über die Wiege, um ihm einen Vorsprung bei der Augen-Hand-Koordination zu sichern. Er spielte (trotz chronischer Rückenschmerzen) bis in seine späteren Dreißiger hinein überragend und war einer der Menschen, die Federer vorführten, dass eine lange und erfüllende Karriere an der Weltspitze möglich ist.

Als Vater dreier Kinder und langjähriger Fußball-Jugendtrainer weiß ich, welcher Ansatz mir gesünder erscheint. Trotzdem lässt sich natürlich nicht bestreiten, dass gerade auch ein Youngster mit Tunnelblick – oder mit entsprechenden Eltern – zu einem Grand-Slam-Champion heranwachsen kann. Dennoch: Zu frühe Spezialisierung erinnert mich persönlich mehr an Kinderarbeit als an Kinderspiel. Man zuckt unwillkürlich zusammen bei dem Gedanken an die Schwundquote, an all die talentierten Junioren, die nach Agassi- oder Williams-Modell auf einen Tenniserfolg hin programmiert werden und dann die Lust verlieren – falls sie diese überhaupt jemals selbst verspürten.

Die Eltern Federer ließen ihrem Sohn weitgehend freie Hand bei der Wahl. Roger hat auf die Frage, warum er sich nicht für Fußball, sondern für Tennis entschied, einmal geantwortet: „Meine Hände sind talentierter als meine Füße.“

Dazu kam etwas, was viele große Sportler, die sich für Tennis entscheiden, gemein haben: ein Bedürfnis nach Kontrolle und Handlungsmacht. „Ich wollte den Sieg oder die Niederlage in meinen eigenen Händen halten, ohne auf andere angewiesen zu sein“, erklärte Federer.

Wer ihn über die Jahre hinweg beobachtet hat, weiß, dass er dennoch kein typischer Tennisindividualist ist. Er ist gesellig und extrovertiert; soziale Anlässe geben ihm Energie. Er hat oft sein Interesse für das Gemeinwohl bewiesen, etwa indem er sich immer wieder längere Zeit im ATP Player Council engagierte oder eine gemeinnützige Stiftung für frühe Bildung ins Leben rief. Als Federer und sein Manager Tony Godsick 2017 beschlossen, Federers politisches Kapital für die Gründung eines neuen Tennisturniers einzusetzen, entschieden sie sich für einen Mannschaftswettbewerb – den Laver Cup.

Man kann sich nur schwer vorstellen, dass ein Tennisstar wie Jimmy Connors Erfüllung in einem Mannschaftssport gefunden hätte. Bei Federer fällt diese Vorstellung leicht. Und doch braucht auch er die vollständige Kontrolle – mit seiner perfektionistischen Ader hätte er Mühe, sich mit den Schwächen anderer Menschen abzufinden. Es fiel ihm ja schon schwer, seine eigenen zu akzeptieren.

Dennoch: Hätte er in seinem Fußballclub Concordia Basel einen Trainer mit einer anderen Einstellung gehabt, hätte er seine Entscheidung vielleicht noch länger hinausgeschoben. Federer war ein schneller und begabter Stürmer, das Problem war aber, dass er Fußball- und Tennistraining unter einen Hut bringen musste. Und sein Fußballtrainer stellte ihn bei den Spielen am Wochenende nicht auf, wenn er unter der Woche nicht an allen Trainingsstunden teilnahm.

Federer wollte das Tennistraining aber nicht aufgeben. Der Fußball musste also weichen.

„Ich bereue das nicht“, sagte er – verständlicherweise – viele Jahre später.

Mit Tennis hat Federer im Alter von acht Jahren im Club Old Boys Basel begonnen. Der führende, dabei bescheiden ausgestattete Club liegt in einem grünen Stadtteil, mit dem Fahrrad gut von Federers Zuhause aus erreichbar. Lynette spielte damals in der Damenmannschaft und meldete ihre Kinder ebenfalls im Club an. Sie schätzte das Nachwuchsprogramm unter der Leitung von Madeleine Bärlocher, die immerhin 1959 im Juniorinnenturnier von Wimbledon mitgespielt hatte.

Das Programm betreute knapp 130 Junioren.

„Roger besaß offensichtlich Talent, aber ich hatte eine gute Gruppe mit vielen talentierten Jungs. Ich habe im Leben nicht geahnt, was aus ihm einmal werden würde“, erzählte mir Bärlocher. „Mit acht Jahren hat er aber schon mit seinen Freunden darüber gewitzelt, dass er irgendwann die Nummer eins wird.“

Zunächst nahm Federer am Gruppenunterricht teil, dann erhielt er Einzelunterricht bei Adolf Kacovsky. Der altgediente Trainer mit Spitznamen „Seppli“ erkannte bald das außergewöhnliche Talent seines Schülers.

„Seppli kam eines Tages zu mir und sagte, dass er noch nie einen Jugendlichen hatte, der seine Ratschläge so schnell umsetzen konnte“, erzählte Bärlocher. „Manche Schüler üben und schaffen es nach einer oder zwei Wochen. Roger konnte es sofort.“

Diese Beobachtung machten in den kommenden Jahrzehnten viele Trainer. „Roger ist ein wirklich guter Nachahmer, schon faszinierend“, sagte der Niederländer Sven Groeneveld, der dann bei Swiss Tennis, dem Schweizerischen Tennisverband, mit ihm arbeitete.

Doch Federer musste auch manches auf die harte Tour lernen. In einem seiner frühen Juniorenmatches unterlag er als Zehnjähriger Reto Schmidli, einem drei Jahre älteren und viel kräftigeren Schweizer, mit 6:0, 6:0. Schmidli schlug keine Profikarriere ein, gab aber noch 30 Jahre später Interviews zu jenem Match und seinem unwahrscheinlichen Resultat.

Federers Erfolgsbilanz bei den Junioren verbesserte sich rapide, als er sich bei den Old Boys unter die Fittiche von Peter Carter begab. Der junge Australier mit Topffrisur, strenger Arbeitsmoral und ruhigem Auftreten musste seine Trainerpflichten damals noch mit seiner Teilnahme an Wettkämpfen auf der Satellite-Tour vereinbaren.

„Die beiden kamen sofort gut miteinander aus“, sagte Bärlocher.

Es schadete sicher auch nicht, dass Federer gut Englisch sprach. Carters Schweizerdeutsch blieb zeitlebens eine Baustelle, auch wenn er später eine Baslerin heiratete.

„Peter war ein netter Mensch, er gab Roger einen Riesenschub“, sagte Bärlocher. „Er vermittelte ihm das Gefühl, ein wirklich besonderer Schüler zu sein, und half ihm nicht nur, seine Technik zu entwickeln, sondern gab ihm auch Tipps für die Matches.“

Carter bevorzugte ein klassisches Angriffsspiel mit akrobatischen Volleyschlägen, fließender Beinarbeit und einer einhändigen Rückhand.

Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor …

„Was Sie bei Federer sehen, gleicht in vielem dem Peter von damals“, sagte Darren Cahill, leitender Trainer, Kommentator des US-amerikanischen Sportsenders ESPN und einer von Carters engsten Freunden. „Doch Federer hat diese explosive Kraft und die Fähigkeit, dem Ball einen enormen Spin zu geben, er bewegt sich auch besser. Peter war in allem gut. Er bewegte sich gut, aber nicht außergewöhnlich. Sein Schlag war auf beiden Seiten gut, aber nicht außergewöhnlich. Er hatte einen wunderbaren Aufschlag, aber nicht schlagkräftig genug, um ihm zwei, drei Asse pro Spiel zu sichern.“

David Macpherson, ein Australier aus Tasmanien, spielte zur gleichen Zeit wie Carter auf der Satellite-Tour. Später coachte er die Brüder Bryan und John Isner. „Ich fand es faszinierend zu sehen, wie sehr Rogers Schläge denen von Peter glichen“, erzählte mir Macpherson. „Vielleicht ist Roger gar nicht bewusst, dass Peter seine Vorhand früher so schlug, wie er es jetzt tut. Der Ball hat die Saiten schon verlassen, und er blickt immer noch auf den Treffpunkt. Ich erinnere mich gut daran, wie Peter das tat, es war einzigartig. Und dann macht plötzlich der weltbeste Spieler dasselbe. Wie ein Golfer, der das Finish hält. Auch ihr Aufschlag ist sehr ähnlich, dieser entspannte, fließende Beginn. Peters Tennisspiel war das schönste weit und breit, aber im Gegensatz zu Roger konnte er den Ball nicht so richtig krachen lassen.“

Carter, der den Spitznamen „Carts“ trug, war einer der Topjunioren Australiens. Trainiert wurde er von Peter Smith, der auch mit Cahill und vielen anderen künftigen Starspielern in Adelaide arbeitete. Zu Smiths Schülern zählten Mark Woodforde und John Fitzgerald, beides hervorragende Einzelspieler, die sich aber besonders im Doppel profilierten. Fitzgerald gewann sieben Grand-Slam-Titel, Woodforde zwölf, alle außer einem mit seinem Partner Todd Woodbridge.

Smiths prominentester Schüler war letztlich Lleyton Hewitt, ein flinker und temperamentvoller Grundlinienspieler, der seine Kappe rückwärts trug und seinen Zenit früh erreichte. Mit 20 Jahren wurde er Weltranglistenerster; die einzigen beiden Grand-Slam-Titel seiner Karriere – bei den US Open und in Wimbledon – errang er, bevor er 22 war.

Carter war in der Provinzstadt Nuriootpa im Barossa Valley aufgewachsen, einer Weinregion mit international bekannten Weingütern wie Penfolds und Peter Lehmann. Er fuhr oft zum Tennistraining und für Wettkämpfe nach Adelaide. Wegen der weiten Strecke blieb er gelegentlich über Nacht bei Cahill und seiner Familie. Cahills Vater John war ein bekannter Australian-Football-Trainer.

„Carts war ein wirklich eleganter Spieler, dabei grundehrlich, einfach, bodenständig, fleißig“, sagte Cahill. „Als erfolgreicher Football-Trainer hat mein Vater eine ganz gute Menschenkenntnis. Und er sagte immer: ‚Junge, am Ende kommt es darauf an, welche Freunde du dir aussuchst, und mit Peter Carter hast du eine gute Wahl getroffen. Er ist ein guter Mensch, also verbring so viel Zeit mit ihm, wie du möchtest.‘“

Mit 15 Jahren zog Carter als zahlender Gast bei den Smiths ein, bis er Adelaide verließ, um an das staatlich geförderte Trainingszentrum Australian Institute of Sport in der Hauptstadt Canberra zu wechseln, aus dem zahlreiche australische Topsportler hervorgegangen sind.

„Carts war einfach ein toller Kerl“, sagte Smith. „Im Laufe der Jahre haben alle möglichen Leute bei uns gewohnt. Oft wurde das Verhältnis nach einer Weile schwieriger, denn man lernt viel über Menschen, wenn man mit ihnen zusammenwohnt. Aber ich glaube, dass wir uns in der gesamten Zeit seiner Anwesenheit nicht ein einziges Mal über ihn geärgert haben.“

Carter hatte genug Talent, um den späteren Wimbledon-Champion Pat Cash im Viertelfinale des Juniorenwettbewerbs der Australian Open auf Rasen zu schlagen (Cash war Weltranglistenerster bei den Junioren). Doch seine beeindruckendste Leistung zeigte er 1982 als 17-Jähriger, als er noch als High-School-Schüler eine Wildcard für die South Australian Open erhielt und in der ersten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten Australier John Alexander traf.

Alexander war eine ziemlich imposante Erscheinung. In der Weltrangliste belegte er Platz 34, er hatte gerade das Turnier in Sydney gewonnen. Carter nahm zum ersten Mal an einem ATP-Wettkampf teil, und doch überraschte er Alexander mit einem 7:5, 6:7, 7:6. Überfordert wirkte er nur beim Interview nach dem Spiel, als er so kurz wie möglich antwortete, um das Spielfeld und damit das Rampenlicht schnellstmöglich verlassen zu können.

„Carts war ein ziemlich schüchterner und ruhiger Junge“, sagte Smith. „Wer ihn gut kannte, wusste aber, dass er sich seiner Spielstärke bewusst war.“

Obwohl er sich in jungen Jahren so vielversprechend entwickelte, gelang Carter auf der Tour nie der große Durchbruch. Seine besten Platzierungen waren Platz 173 der Weltrangliste im Einzel und Platz 117 im Doppel. Ihm fehlte die Urgewalt, und er musste auch Verletzungen hinnehmen: Stressfrakturen im rechten Arm, die erst spät diagnostiziert wurden, Rückenprobleme und ein Loch im Trommelfell aufgrund eines Wasserski-Unfalls.

Immer wieder verpasste er Turniere. Trotzdem strebte er weiterhin eine Tour-Karriere an. Für die meisten wäre das ein Kampf gegen Windmühlen gewesen – und für Australier ist es oft psychologisch noch schwieriger, denn ein Großteil der Tour findet in Europa und Nordamerika statt.

Cahill gelang der Sprung in die Spitzengruppe und ins Halbfinale der US Open. Carters Nachteil bestand zum einen darin, dass ihm keine entscheidende Tenniswaffe zur Verfügung stand, und zum anderen, dass er sich oft nur schwer entscheiden konnte.

„Das war wirklich eine Schwäche“, sagte Cahill. „Wir zogen ihn manchmal damit auf. Ob Autokauf, Immobilien-Investition, ein Trainingsangebot oder was auch immer. Diesen Hang zum Zaudern legte er auch auf dem Spielfeld an den Tag, und das bremste ihn aus – er konnte keine Entscheidung treffen und diese dann einfach durchziehen. Ständig dachte er darüber nach, und das wirkte sich oft auch auf die Entscheidung aus, welche Schlagart er einsetzen sollte.“

Dazu spielten die Finanzen eine Rolle. Wie viele weniger erfolgreiche Profis entschied er sich, seine mageren Turnier-Einnahmen durch die Teilnahme an europäischen Interclub-Wettkämpfen aufzubessern. Er hätte in unzähligen Clubs in zahlreichen Ländern spielen können – das Rad des Schicksals ließ ihn in Basel landen.

Mit Tennisunterricht verdient man in der Schweiz gutes Geld, und Carter konnte damit seine Reisen finanzieren. Irgendwann erkannte er, dass seine Zukunft doch eher in einem Vollzeitjob als Trainer in Basel lag.

„Ich glaube, er fing an zu rechnen“, sagte Smith. „Und wir alle haben von seinem Coaching profitiert. Klar, das wird man nie wissen, aber vielleicht hätte es den Roger, den wir heute kennen, nie gegeben, vielleicht hätten wir sogar nie von ihm gehört, ohne Carts.“

Rosset ist sich dagegen sicher, dass Federer dann einen anderen Weg nach ganz oben gefunden hätte. „Ich glaube, bei Rogers Geburt waren mehrere Götter um seine Krippe versammelt und haben positive Wellen gesendet.“

Smith hatte ein Händchen dafür, hervorragende Tennistrainer hervorzubringen. Cahill trainierte in späteren Jahren drei Weltranglistenerste: Hewitt, Agassi und Simona Halep. Ein weiterer Smith-Schüler, Roger Rasheed, coachte später Hewitt und die französischen Topspieler Gaël Monfils und Jo-Wilfried Tsonga. Fitzgerald wurde Kapitän des australischen Davis-Cup-Teams.

Tragischerweise konnte Carter sein Talent als Trainer nicht lange einsetzen. Viel zu jung starb er 2002 bei einem Autounfall – auf seiner Hochzeitsreise in Südafrika. Er wurde nur 37 Jahre alt.

Doch Carter hinterließ dem Tennissport ein wertvolles Vermächtnis, indem er Federers Tennisspiel und Psyche mit großer Sorgfalt formte. Fragt man Federer, wer sein Spiel am stärksten beeinflusst hat, nennt er nur selten Kacovsky, aber immer Carter.

„Peter hat mir viel gegeben, in erster Linie menschlich, aber natürlich auch für mein Tennis“, sagte Federer. „Es wird viel über meine Technik geredet. Dass sie so gut ist, hat mit Peter zu tun, obwohl natürlich auch andere eine Rolle gespielt haben.“

Federers Technik ist im Grunde konventionell: Sein Vorhandgriff ähnelt dem klassischen Griff beim Händeschütteln, er wird als Easterngriff bezeichnet. Viele seiner Gegner bevorzugen einen Semi-Westerngriff, bei dem die Handfläche näher am Ende des Griffs ruht. Das bringt Vorteile für den Topspin, erschwert aber den Umgang mit niedrig aufprallenden Bällen und den für effektive Volleyschläge nötigen Griffwechsel.

Was die Rückhand anbelangt, so war die beidhändige Ausführung schon in den 1980er- und 1990er-Jahren bei den Topjunioren weltweit die beliebteste Variante, denn sie erhöht die Schlagkraft an der Grundlinie sowie die Stabilität und Souveränität bei der Ausführung von Returns. Dass sich Federer für die einhändige Rückhand entschied, war eine klare Entscheidung.

Alle seine frühen Vorbilder – Becker, Edberg und Sampras – spielten die Rückhand einhändig und setzten sie überzeugend für Schmetterbälle oder Chips ein. Sowohl Kacovsky als auch Carter waren Verfechter dieses Schlags, und viele ältere Junioren des Clubs verwendeten ihn ebenfalls – und nicht zuletzt auch Lynette Federer.

Zu den Vorteilen des Einhänders gehört, dass er den Übergang zu einem einhändig gespielten Rückhand-Volley am Netz erleichtert. Carter selbst bevorzugte klassisches Angriffstennis, daher überrascht es nicht, dass er es auch seinem Starschüler nahebringen wollte, auch wenn Federer noch Zeit brauchte, um am Netz sicher zu werden.

„Diese schöne einhändige Rückhand habe ich von Peter“, sagte mir Federer – das klang herrlich großspurig und demütig zugleich.

In diesen prägenden Jahren mag sein Schlag unwiderstehlich gewirkt haben, immun gegen Kritik war er jedenfalls nicht. 1995, als Federer 13 war, kam Cahill nach Basel, um Carter zu besuchen, und beobachtete dessen Zusammenspiel mit Federer. Es war Cahills erste Gelegenheit, Federer persönlich zu treffen.

„Roger stolzierte auf dem Platz herum wie John Travolta in Saturday Night Fever“, sagte Cahill. „Heute präsentiert er sich so nicht mehr, aber damals hatte es etwas von ‚Hey Alter, das hier ist mein Platz, und hier gehöre ich hin‘. Man musste unwillkürlich schmunzeln, wenn man ihn so sah. Ich weiß nicht, ob er mich kannte, aber er wusste, dass ich ein Freund von Peter war, und deshalb spielte er sich vor mir ein wenig auf. Seine Vorhand schwirrte in alle Richtungen, und er glitt dahin wie jemand, der offensichtlich auf Sand aufgewachsen war. Er wirkte sehr souverän.“

Carter habe ihn nach Hochgeschwindigkeits-Ballwechseln ständig erwartungsvoll angesehen. „Klar, ich war beeindruckt, aber nicht unbedingt von Rogers Rückhand“, sagte Cahill. „Weil er zu große Schritte machte. Wir Trainer empfehlen unseren Schülern kleine Schritte, damit sie sich in eine Position bringen, wo man den Ball am Sweetspot erwischt, dem optimalen Treffpunkt des Balls auf dem Tennisschläger. Alles beginnt mit dem hinteren Fuß. Man verlagert sein Gewicht auf den vorderen Fuß und schlägt dann mit maximaler Kraft einen Drive. Es ist so, als würde man zuschlagen. Je größer der mit dem Schlag verbundene Schritt, desto weniger kraftvoll der Schlag. Und Roger machte vor seinem Rückhandschlag immer diesen großen Schritt. Er hatte damals schon einen schönen Slice, aber immer wenn er es damit versuchte, versemmelte er die Hälfte seiner Rückhandschläge.“

Nach der Trainingseinheit bat Carter seinen Freund um Feedback.

„Ich sagte: ‚Okay, erstens, ich habe da in Adelaide einen Jungen, der etwas besser als deiner ist, nämlich Lleyton Hewitt‘“, erinnerte sich Cahill.

Federers Vorhand und Bewegungsstil seien beeindruckend. „Aber ich sagte: ‚Kollege, diese Rückhand, daran wirst du noch arbeiten müssen‘“, erzählte Cahill. „‚Denn die könnte ihn ausbremsen.‘“

Cahill räumte allerdings ein, dass er diese Trainingseinheit in späteren Jahren anders bewertet hätte.

„Viele Trainer begehen denselben Fehler: Wir halten uns zu lange mit der Suche nach Bereichen auf, wo ein Spieler schlecht oder durchschnittlich ist“, so Cahill. „Und dann konzentrieren wir uns zu stark auf diese Felder – anstatt an den Stärken zu arbeiten. So ähnlich verhielt ich mich als junger Trainer. Ich suchte nach allem, was ihn potenziell ausbremste, und achtete zu wenig auf das, was ihn einmal zu einem wirklich großen Spieler machen sollte.“

Den Ruhm sollte Federer eines Tages seiner Vorhand, der Beinarbeit, dem Aufschlag, dem Timing und Platzgefühl, seiner Planung und der ungebrochenen Spielfreude verdanken. Doch als junger Mensch hatte er eine Schwäche, die sich wirklich nicht schönreden ließ.

„Ich war ein ganz schlechter Verlierer, keine Frage“, sagte Federer.

Bärlocher erinnerte sich, wie Federer einen Interclub-Wettkampf verlor und anschließend weinend unter dem Schiedsrichterstuhl saß, lange nachdem alle anderen den Platz verlassen hatten.

„Nach diesen Team-Wettkämpfen essen wir normalerweise zusammen. Aber er kam einfach nicht“, sagte Bärlocher. „Eine halbe Stunde später musste ich ihn dann unter dem Schiedsrichterstuhl hervorziehen, er war immer noch in Tränen aufgelöst.“

Mit diesen tränenreichen Ausbrüchen reagierte Federer reflexartig auf Niederlagen. Wenn er gegen seinen Vater beim Schach verlor, warf er das Schachbrett um. Sein Konkurrenzdenken war extrem, und diese Sensibilität machte ihn verwundbar. Er wollte unbedingt die eigenen und auch die fremden Erwartungen erfüllen.

Doch mit seiner mangelnden Selbstkontrolle war er nicht allein.

„In dem Alter war sein Verhalten ja nicht ungewöhnlich“, sagte Bärlocher. „Das eine Kind weint, das andere schreit. Roger konnte schwer akzeptieren, dass auch andere gut Tennis spielten. Wir mussten ihn immer wieder daran erinnern.“

Späßchen war er andererseits nie abgeneigt. Bärlocher erinnerte sich, dass sie Federer vor einem Interclub-Match vergeblich suchte, als er an der Reihe war. Er hatte sich auf einem Baum versteckt. „Er liebte solche Scherze.“

Lynette und Robert waren keine Helikoptereltern, und Robert ging oft auf Dienstreise.

„Natürlich schauten sie zu, wenn er ein Match hatte, aber wenn er trainierte, waren sie noch auf der Arbeit. Sie kamen nie vorbei und sagten mir, was er tun soll oder wie er spielen oder trainieren muss“, sagte Bärlocher. „Ich hatte manchmal Eltern, die davon überzeugt waren, dass ihre Kinder viel besser seien, als es tatsächlich der Fall war. Solche Leute gibt es, aber mit den Federers hatte ich keine Probleme.“

Die Federers wären nie auf die Idee gekommen, ihrem Sohn das Abendessen zu verweigern, wenn er ein Match verlor, aber sie schritten ein, wenn er die Beherrschung verlor.

Federer erzählte, wie sein Vater einmal bei einem ihrer Ballwechsel die Nase gestrichen voll hatte. Vater Robert legte eine Fünf-Franken-Münze auf die Bank und erklärte, Roger könne allein nach Hause fahren.

Eine der besten Erklärungen für sein damaliges Verhalten gab Federer der britischen Times in einem Interview: „Ich kannte ja meine Möglichkeiten und wurde einfach stinksauer, wenn ich versagte. In mir stritten sich zwei Stimmen, vermutlich Teufel und Engel, und die eine begriff einfach nicht, wie dumm die andere sein konnte: ‚Wie konntest du den nur verhauen?‘ Dann explodierte ich einfach. Bei Turnieren war ich meinem Vater so peinlich, dass er mich vom Spielfeldrand anschrie, ich solle gefälligst ruhig sein, und auf dem Rückweg nach Hause im Auto konnte er anderthalb Stunden fahren, ohne ein Wort zu sagen.“

Immerhin bot er seinem Sohn eine Mitfahrgelegenheit an.

Für andere, die ihn so implodieren sahen, stand fest, dass er mit dieser Neigung nie eine große Erfolgsperspektive haben konnte. Er hatte ja offensichtlich Talent und wohl auch den nötigen Ehrgeiz, und doch entscheidet oft das Mentale darüber, ob ein Spieler mittelmäßig oder gut beziehungsweise gut oder großartig ist.

„Ich glaube nicht, dass Roger automatisch ein Kandidat war“, sagte Peter Smith, der gelegentlich mit Carter über Federers Verhalten sprach. „Roger war temperamentvoll und brauchte eine starke Hand, und die meisten hätten Peter Carter das nicht zugetraut. Aber Peter konnte das eben doch leisten. Er hat offenbar auf sehr disziplinierte Weise gecoacht.“

Federers Verhalten auf dem Platz zu ändern, war kein Schnellschuss, sondern ein Langzeitprojekt. Es war aber entscheidend für seine Entwicklung und die Herausbildung genau der Persönlichkeit, die auf dem Platz die Menschen für sich einnimmt.

Carter war Coach und Vertrauensperson mit Sinn für Humor. Er erzählte Federer von legendären australischen Champions, Männern wie Rod Laver, Ken Rosewall und John Newcombe. Darüber hinaus bekam Roger jährlich Gelegenheit, die besten Spieler der Gegenwart aus nächster Nähe zu beobachten.

In jedem Herbst fand in Basel ein Herrenturnier statt, die Swiss Indoors. Ihrem Gründer und Leiter, Roger Brennwald, gelang es durch hohe Startgelder und einen günstigen Turniertermin, ein erstaunlich hochkarätiges Teilnehmerfeld zu rekrutieren, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um ein Ereignis handelte, das auf dem ATP-Tour-Plan weit unten angesiedelt war.

Zu den Siegern zwischen 1987 und 1997 gehörten Grand-Slam-Champions wie Yannick Noah, Edberg, Courier, John McEnroe, Becker, Michael Stich und Sampras.

Lynette, die in der Basler Tennisgemeinde tief verwurzelt war, half ehrenamtlich bei der Akkreditierung mit. Ihr Sohn saugte alles auf. 1992 arbeitete er erstmals als Balljunge (im selben Jahr erhielt er im Rahmen eines Turniers einen Preis als örtliches Nachwuchstalent). Jimmy Connors und der iranische Spieler Mansour Bahrami spielten ein paar Bälle mit dem Jungen mit dem Bürstenhaarschnitt und posierten für ein Foto mit ihm am Netz.

1993 stand Federer an sechster Stelle in der Schlange der Ballkinder, die Stich nach seinem Finalsieg gegen Edberg die Hand schüttelten und eine Medaille entgegennahmen. Ein Jahr später war Federer zurück, um an gleicher Stelle den Sieger Wayne Ferreira zu begrüßen, den er als Südafrikaner favorisierte.

Federer begegnete hier dem Leben, das er später selbst führen sollte. Und die Champions, denen er als Junge in Basel begegnete, traten später in seine Umlaufbahn ein: Edberg als sein Trainer, Ferreira als sein Freund und gelegentlicher Doppelpartner.

Die Tatsache, dass Federer in der Stadt aufwuchs, die das wichtigste Schweizer Turnier ausrichtete, war wohl ein weiterer Bestandteil seines Erfolgs – auch wenn Orte vielleicht nicht über ein Schicksal entscheiden können. Mit der Zeit gab Federer dem Turnier, das ihn erstmals dem Profisport nahebrachte, viel zurück.

Nur vier Jahre nach seinem letzten Einsatz als Balljunge nahm Federer mit einer Wildcard an den Swiss Indoors teil – und verlor in der ersten Runde 6:3, 6:2 gegen Andre Agassi. Zwei Jahre später erreichte Federer das Finale, das er in fünf Sätzen gegen Thomas Enqvist verlor.

Federers Popularität verschaffte den Swiss Indoors Auftrieb. 2009 stieg sie in eine höhere Tour-Kategorie auf und verdoppelte ihr Preisgeld.

„Wir organisierten ja das Turnier seit 35, 36 Jahren und wussten mehr oder weniger, was uns erwartete“, sagte Brennwald in einem Interview mit den Schweizer Journalisten Simon Graf und Marco Keller. „Dann trat plötzlich etwas ein, was unsere gesamten Erfahrungen über den Haufen warf. Das Interesse an Federer war einfach überwältigend.“

Brennwald, einst die einflussreichste Persönlichkeit im Schweizer Tennis, musste sich daran gewöhnen, dass Federer ihm die Schau stahl. Das ging nicht ganz ohne Blessuren ab. 2012 wurde ein Streit um Federers künftiges Startgeld öffentlich. Brennwald hatte angedeutet, dass er Federer und seinen Manager Tony Godsick für habgierig hielt, obwohl Federer seit mehreren Jahren für ein Startgeld von 500.000 US-Dollar gespielt hatte, was unter seinem üblichen Satz lag. Federer war von der Kritik überrascht, beschloss aber, nicht darauf herumzureiten oder das Turnier auszulassen. Im Folgejahr nahm er ganz ohne Startgeld an den Swiss Indoors teil – ein kluger Schachzug in diesem PR-Wettstreit.

„Das hier ist meine Heimatstadt, deshalb schmerzt es einfach“, sagte er 2012 kurz nach dem Turnier zu mir. „Da hat sich eine merkwürdige Dynamik entwickelt. Das Ziel war ja, vor dem Turnier aus genau diesen Gründen eine langfristige Vereinbarung zu schließen: damit wir nicht über so dummes Zeug reden müssen. Und dann dominiert es plötzlich die Berichterstattung während des Turniers, für das alle Seiten so hart arbeiten, damit es erfolgreich und für alle unterhaltsam wird.“

Federer war kein Freund von Streitigkeiten und beschloss, dem Wirbel auszuweichen.

„Vielleicht kann man später die Dinge richtigstellen“, sagte er. „Ich glaube, dass mir die Leute vertrauen, das Richtige zu tun und nur gründlich durchdachte Entscheidungen zu treffen, und so etwas ist das Letzte, was ich brauche. Natürlich rumpelt es zwischendurch auch mal, das gehört eben dazu. Man wächst daran und wird stärker, und ehrlich gesagt kommt man auch nicht gegen alles an.“

2014 unterschrieben Federer und Brennwald eine neue Vereinbarung, und Federer blieb seinen Wurzeln und dem Turnier verbunden. Zwischen 2006 und 2019 gewann er den Titel zehnmal. Obwohl es nicht sehr bedeutend ist, hat ihm dieses Turnier immer Freude bereitet und viel bedeutet. Er ist den Swiss Indoors genauso treu geblieben wie Wimbledon.

Sein jährlicher Auftritt in Basel blieb die sichtbarste Form seiner Verbundenheit mit der Schweiz, insbesondere seit er 2015 das Davis-Cup-Team verließ. Doch in der Schweiz wird Zurückhaltung geschätzt, und das Federer-Fieber lodert hier auf kleinerer Flamme, als wenn er beispielsweise Brasilianer oder US-Amerikaner wäre.

Eine kürzliche Petition mit dem Ziel, die St. Jakobshalle nach ihm umzubenennen, erhielt nicht genügend Unterschriften. Das kann sich natürlich ändern, aber bis heute muss man in Basel lange nach Hinweisen suchen, die auf Federers Erfolge hindeuten. Der einzige Tennisplatz in seiner Heimatstadt, der seinen Namen trägt, befindet sich im Tennisclub Old Boys Basel.

Der Platz ist leicht zugänglich. Zur Linken sieht man eine große Tafel, auf der handschriftlich die Reservierungen des Tages für die neun Plätze notiert sind. Nur zwei der Plätze sind nach Spielern benannt: Gleich neben dem „Roger Federer Center Court“ liegt der „Marco Chiudinelli Court“.

Außenstehenden mag es als typisch schweizerisch erscheinen, dass Chiudinelli, der nie die Top 50 erreichte und im Einzel eine Bilanz von 52 Siegen gegenüber 98 Niederlagen aufweist, hier auf dieselbe Stufe wie Federer, einer der größten Spieler aller Zeiten, gestellt wird.

Doch Chiudinellis Heimatstadt und -Club war eben auch hier – und hier begann sein Aufstieg, auch wenn dieser weit vor jenen schwindelnden Höhen endete, die Federer erreichte.

„Neben Roger war Marco der einzige Spieler aus unserem Club, der international auf der ATP-Tour gespielt hat. Warum sollten wir keinen Platz nach ihm benennen?“, so Bärlocher.

Chiudinelli ist nur etwa einen Monat jünger als Federer. Beide wuchsen in Münchenstein auf, und nachdem Chiudinelli zuerst in einem anderen Basler Club gespielt hatte, wechselte er zu den Old Boys.

„Die beiden waren ständig zusammen; sie spielten zusammen und unternahmen alles zusammen“, sagte Bärlocher. „Marco war Rogers bester Freund bei den Junioren.“

Beide liebten Fußball und Tennis und spielten zuerst im Fußball gegeneinander. Mit acht Jahren trafen sie dann in einem Tennisturnier aufeinander. Es hieß passenderweise Bambino Cup, und Federer beschrieb das Spiel in dem Tennis-Dokumentarfilm Strokes of Genius: „Das Match ging über neun Gewinnspiele. Und ich führte anfangs 3:0, und er begann zu weinen: ‚Oh, ich spiele so schlecht‘, und ich sagte dann so etwas wie: ‚Ach, alles okay, Marco, pass auf, du holst noch auf. Du bist ein guter Spieler.‘ Dann führte er plötzlich mit 5:3, und ich weinte, und er sagte: ‚Keine Sorge, alles wird gut. Ich spiele gerade gut, nur die letzten paar Spiele, weißt du.‘ Und dann führte ich 7:5, und er begann wieder zu weinen. Wir trösteten uns laufend gegenseitig während des Spiels.“

Am Ende gewann Chiudinelli – was sich nicht als Vorbote späterer Ereignisse erweisen sollte. Die beiden Jugendlichen spielten ständig zusammen: Tennis, Karten und auch Streiche. Und sie blieben gute Freunde, als Federer reich und berühmt wurde.

„Als wir beide auf der Tour erfolgreich spielten, war es wie im Märchen“, sagte Federer.

2005 kehrten sie im Rahmen eines Wohltätigkeits-Showturniers zu den Old Boys zurück, um gegeneinander anzutreten. Federer ist noch Mitglied, er zahlte auch in einen Fonds ein, damit eine Tennishalle gebaut werden konnte.

Am Tag meines Besuchs trainierten die zwei jungen Basler Jonas Stein und Silvio Esposito bei Sonnenschein auf dem Court Nr. 1, demselben Platz, auf dem Federer einst weinend unter dem Schiedsrichterstuhl saß.

„Man erwartet irgendwie mehr, stimmt’s?“, sagte Jonas Stein nach dem Training. „Das hier ist der zentrale Federer-Ort in Basel, aber nicht jeder weiß, dass dies sein Club ist. Jeder weiß, dass er aus Basel stammt, aber der Club ist nicht so bekannt. Ich glaube, dass das Management vor zehn Jahren die Chance verpasst hat, ihn zu promoten. Sie hätten daraus eine Touristenattraktion machen können. Aber wir Schweizer sind einfach nicht so.“

Das einzige Foto mit Federer auf dem Gelände ist ein Wandbild im bescheidenen Clubhaus-Restaurant. Es zeigt ihn hoch in der Luft bei einem Aufschlag in Wimbledon und ist mit den Worten „Home of a Legend“ untertitelt, zusammen mit dem Logo des Tennisclub Old Boys Basel. Prahlerischer wird es in der Schweiz nicht.

Silvio Esposito besitzt ein persönliches Erinnerungsstück: Federers Eltern verschenkten einen seiner frühen Schläger an Espositos Großvater, der ihn später an Silvio weitergab.

„Ich habe damit gespielt, aber mir flog diese Energie leider nicht zu“, sagte Esposito lachend.

Man braucht halt schon etwas mehr, um es so weit wie Federer zu bringen – außergewöhnliches Talent und inneres Feuer, eine solide Betreuungsstruktur, eine gute Portion Glück und durchdachte Entscheidungen.

Eine von Federers klügsten Entscheidungen war sicherlich, Basel zu verlassen, zumindest für eine Weile.