Читать книгу Memoria y paisaje en el cine japonés de posguerra - Claudia Lira Latuz - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеIntroducción. Memoria y paisaje, dos categorías para analizar el cine japonés de posguerra

Pedro Iacobelli Claudia Lira

Cuando Hayao Miyazaki recibió el Oscar honorífico dado por la Academia estadounidense en 2014, con humildad reconoció: “Nuestro país no ha peleado en una guerra durante los últimos cincuenta años (mientras yo estaba trabajando). Esto nos permitió trabajar más duro […]. Tuve mucha suerte de ver la última vez en que se hacían filmes de animación con papel, lápiz y rollos de película” (citado en Galván, 2014)1. El cine japonés de posguerra es, por una parte, deudor de esa falta de conflicto bélico. No obstante, la derrota y ocupación militar de los Aliados reverberan hasta nuestros días en una tensa relación con los países vecinos (víctimas del imperialismo japonés) y en el emplazamiento de múltiples bases militares estadounidenses en el archipiélago. Esta “paz” ha permitido a Japón destinar sus esfuerzos a crear, desde las cenizas de las décadas de 1940 y 1950, un país que transitó velozmente a una segunda modernidad económica en las decadas de 1970 y 1980 para luego, estancado en lo financiero, descubrir las penurias sociales de diversos grupos de su población (Iacobelli, 2018). La industria del cine, al igual que en otras latitudes, dio espacio para que autores, como el mismo Miyazaki, pudieran dar puntadas sobre numerosos temas, como sus vínculos con el pasado nacional bélico, el desastre de la ocupación y crisis económica, el auge de una juventud desarraigada, la influencia estadounidense, las cambiantes relaciones familiares y sociales, la permanente reconstrucción de un espacio de posguerra, la sexualidad y experiencia tortuosa de la pasión, el existencialismo, la búsqueda por el significado de la vida (tema abordado magistralmente en el filme Ikiru [1952] de Kurosawa), la violencia —el tema más tratado en el cine japonés de los años sesenta (Sato, 1982, p. 229)— el desamor, el descubrimiento de lo femenino y lo masculino, entre otros.

El cine japonés de posguerra, a modo de introducción, presenta sistemas artísticos no fijos ni monolíticos, a pesar de la existencia de ciertos paradigmas comerciales que dictan la estructura general de un filme2. Por ejemplo, Akira Kurosawa en Yojimbo (1961) combina en un jidai-geki (historia de época pre-moderna) influencias claras del cine hollywoodense de gánsteres y westerns, junto con rasgos identitarios de las mafias japonesas contemporáneas (yakuza). Es ilustrativo de la transnacionalidad de este cine el hecho de que Yojimbo influenció a su vez al italiano Sergio Leone en la composición de sus westerns en las décadas de 1960 y 1970. Podemos sumariamente indicar que el cine japonés de posguerra participa en tándem con las principales corrientes cinematográficas de su época y es, por lo tanto, un actor más en la escena global.

Las influencias extranjeras en el género también se vislumbran en la intertextualidad de la obra. Siguiendo con el caso del director Akira Kurosawa, se juega con action painting y el arte pictórico en, por ejemplo, la pelea de dos mafiosos con tinetas de pintura en Yoidore Tenshi (1948). Las poblaciones descampadas de Dodesukaden (1970) son compuestas por bosquejos simples, casi infantiles; la visión de una pesadilla en Kagemusha (1980) utiliza una paleta de colores que evoca el surrealismo y en Yume (1990) las formas de la pintura de Van Gogh son el espacio dramático. La obra de Kurosawa es un punto de referencia al hablar de cine japonés de posguerra y en ella se aprecian diversas capas, influencias, estrategias para emocionar al espectador.

El lenguaje del cine japonés, por lo tanto, no es en sí completamente original, si por original se entiende a lo autóctono y endógeno. Por el contrario, podemos identificar con claridad diversas vertientes que nutren y vinculan el desarrollo del cine en Japón con lo extranjero, proceso que ocurre también en otras partes del globo. El éxito internacional de Kurosawa y otros maestros japoneses en festivales como Cannes y Venecia —el cual, como se ha dicho, es parte de un proceso de mutuas influencias entre Japón, Europa y Estados Unidos— no anula su carácter local3. En esta línea, la memoria histórica —marcada por el fin atroz de la guerra en los bombardeos nucleares de 1945— y la noción de paisaje (natural y urbano) cuya valorización es parte de una tradición centenaria (Morris-Suzuki, 1998) permiten identificar tropos de discursos y posturas frente a lo contemporáneo, que le son propios a esta nación. En esta línea, la Segunda Guerra Mundial en Japón fue un evento único y transformador que implicó la reconstrucción física y espiritual del país. El paisaje —como categoría estética— y la memoria —como una entidad socio-histórica— son conceptos que permiten auscultar a los pueblos luego de crisis históricas profundas. En este libro, pues, buscamos profundizar en el significado de ambas categorías de análisis y contextualizarlas en el Japón del periodo que se conoce como posguerra (sengo).

Sengo y Memoria

Tessa Morris-Suzuki da cuenta de una “crisis en nuestra relación con el pasado” (2005, p. 10), la cual es tributada, entre varios elementos, por una creciente desvaloración de lo pasado y concentración de nuestra atención por lo nuevo. Este fenómeno moderno da cuenta de las pulsaciones de la sociedad con su momento histórico, que la lleva a mirar el futuro como una fuerza que se abre en torno a infinitas posibilidades. Mas el pasado no desaparece, al contrario, se puede afirmar, junto con Faulkner, que el “pasado no muere, [de hecho] nunca es pasado”. Para Hannah Arendt, es precisamente ese pasado el que nos impulsa y es el futuro el que nos obliga a dar vuelta y buscar en el pasado (1961, p. 10). Tal vez por la posibilidad de un futuro determinado, el pasado que se recuerda y transforma en identidad cultural en Japón presenta una relación torcida frente a su pasado de guerra. Los elementos de crisis son más palpables y específicos en el archipiélago, por lo que la memoria —como categoría de análisis— requiere una contextualización particular.

El concepto no alude de forma unívoca a la idea de cómo se recuerda un evento o periodo histórico, sino más bien al constructo cultural dominante sobre el pasado. Sengo (posguerra) emerge como un tropo temporal que no acaba. Se puede precisar la fecha de inicio en agosto de 1945, pero no su fin. Como sugiere Harry Harootunian (2000), la posguerra condensa la temporalidad en un presente continuo, en una espacialización constante que nos remite a la derrota en la guerra, la posguerra es graficada en gran medida en las reformas estadounidenses. La memoria japonesa, como discurso, da cuenta de este “espacio temporal”, reforzando una estructura discursiva sobre la nación que se conmemora en escuelas, oficinas públicas, ejército, medios de comunicación (públicos y privados): la memoria de la guerra, desde la perspectiva oficial, carga con una moralidad específica que remite a sentimientos nacionalistas, al rechazo y, finalmente, a un sentimiento de victimización. La larga ocupación estadounidense (1945-1952) y su continua presencia, ya sea en la Constitución del país —redactada en las oficinas de la fuerza de ocupación en 1946— ya sea en la presencia ubicua de su ejército y marina en el archipiélago hasta nuestros días, son un pilar que efectivamente ha convocado a los japoneses a olvidar su estatuto continuo de nación derrotada.

En definitiva, el tropo de “memoria” en Japón nos remite a lo que John Dower recuerda como “uso de la historia”, que sirvió en este país para “conscientemente y subjetivamente, idealistamente y perversamente, educar y endoctrinar” (2012) en torno a un pasado y engendrar una noción de ese pasado homogéneo e interminable. En el Japón de posguerra la memoria colectiva fue cercenada (por políticos e intelectuales) de su pasado traumático, afectando las posibilidades de su comprensión e imposibilitando mecanismos de cierre. Los recuerdos de la guerra incluyeron el proceso de recrear una memoria cultural, la que transitó de la experiencia individual a la colectiva (Seaton, 2007, p. 10). Sengo, es en sí, parte constitutiva del “paisaje” japonés de la segunda mitad del siglo XX y, en este sentido, el cine japonés es, por un lado, reflejo de las limitaciones del recuerdo y, a la vez, es una fuerza rupturista contra constructos sociales homogéneos. Identificamos en los directores cuya obra es tratada en este libro una interesante variedad de respuestas estéticas sobre el Japón de su época y, por ende, sobre la memoria reconstruida. Son autores que no se conforman con una visión estereotipada de su pasado y con prestancia levantan su propia experiencia individual de la guerra y la posguerra. En su conjunto, representan una contranarrativa artística al “engaño de la memoria” (Mihalopoulos, 2018), un rechazo a los esfuerzos por alcanzar una “verdadera” narrativa de la memoria que conforma la identidad nacional.

Paisaje y Sensibilidad

Por otro lado, el concepto de memoria en Japón está asociado a la sensibilidad, en cuanto la experiencia es de suyo una vivencia sensorial en la que participan los sentidos, las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Esta sensorialidad se encuentra descrita tempranamente en la literatura del periodo Heian, donde Sei Shonagon y Murasaki Shikibu describen detalladamente lo que les gusta y sienten ante el paisaje estacional. Estas sensaciones del paisaje, percibido en movimiento y, por ende, en constante mutación, va a ir construyendo un repertorio de cánones estéticos que irán cultivando el gusto y darán forma a las nociones de belleza que guiarán la teoría del arte tradicional y, sobre todo, quedarán plasmados en las obras de arte. De hecho, la noción de paisaje, sansui, intentará reflejar la naturaleza espontánea, al menos hasta el siglo XII, hecho que cambiará a partir del siglo XIV con los viajes de artistas a China, constituyéndose el sansuiga (pintura de paisaje), un tipo convencional de pintura del paisaje “idealizado” con fuerte influencia china, el que a lo largo de los años se fue japonizando hasta desembocar en otras maneras de presentación. Aunque siempre presentado en el instante de la impresión en el presente actual, como lo hace el haiku, el paisaje es fûkei, que puede entenderse como la “atmósfera” de una “vista” percibida en este tiempo/espacio. Esta “vista” no es la totalidad ni la verdad del paisaje, sino la sensación de lo percibido como un estado de ánimo de la “naturaleza”, shizen. De ahí que la memoria, en un sentido más japonés, esté ligada al cúmulo de experiencias sensoriales de cada uno y del colectivo, en cuanto los artistas van a dejar un legado que va a ir cultivando una sensibilidad que pasa a ser un gusto adquirido y, al mismo tiempo, un patrimonio resguardado en las obras tradicionales. Cada ser humano establecería una relación con el ritmo/movimiento de las estaciones que muestran la diversidad/riqueza de rostros de la naturaleza percibida como aquello que naturalmente se desenvuelve o mueve, según una ley implícita en cada cosa. De manera que, mientras más contacto sensorial tengo con la vida/naturaleza, mayor puede ser mi sensibilidad/memoria, entendida, incluso, como un tipo de cuerpo. Es en este sentido que se valora lo antiguo o a los ancianos, por la cantidad de años que se practica un arte, debido al cúmulo de sabor que se tiene del paso de las estaciones.

Cuando los japoneses fueron forzados a abrirse a Occidente en 1854, se propusieron, entre otras cosas, conocer y comprender las diversas culturas que lo constituían. En este proceso se encontraron con una serie de conceptos que no calzaban exactamente con la sensibilidad o comprensión japonesa de la realidad/vida, fuertemente arraigada en sus concepciones religiosas y espirituales derivadas del shintô (creencia/espiritualidad japonesa), del budismo en sus diversas escuelas y con una velada pero profunda influencia del pensamiento chino (daoísmo y confucianismo), conservado en la lengua y al interior de las perspectivas religioso-espirituales antes mencionadas.

Tomando en cuenta que la relación con la naturaleza es relevante hasta el día de hoy en el Japón, recordamos el cambio radical del paisaje en Hiroshima y Nagasaki después del ataque atómico. En Hiroshima, donde actualmente se encuentra el Parque de la Paz, quedan algunos árboles sobrevivientes de distintas especies. Se cuenta que durante la siguiente primavera, estos, que habían quedado carbonizados, volvieron a florecer y ayudaron a dar fuerza a quienes habían vivido el horror de la bomba. Los japoneses actuales dicen que estos árboles en silencio cuentan su memoria.

El proyecto de enviar retoños y semillas de estos árboles, dos de los cuales crecen también en Chile, nace como un proyecto artístico, el que surge a partir de la sensibilidad de un jardinero que había comenzado a cultivar retoños de estos árboles. La idea es que ellos expresen la continuidad de la vida y de la memoria, y comuniquen la esperanza de que la vida continuará aún, aunque el ser humano se destruya a sí mismo. Lo anterior es relevante al aproximarnos al concepto “paisaje” conectado a la noción “naturaleza”, por lo cual trataremos de explicar su sentido en Japón. Como se ha indicado, el concepto para naturaleza en japonés es shizen, antiguamente denominada jinen, la cual une dos caracteres, el primero es shi o ji, que se puede traducir como “sí mismo” o “por sí mismo”; el segundo es zen o nen que indica “situación” o “estado”, por lo que se podría traducir literalmente como “el estado o situación de que algo sea por sí mismo” (Masiá: 135) y deriva del concepto chino zìrán, escrito con los mismos caracteres. En japonés no es específicamente un sustantivo, sino un adjetivo y adverbio, que expresa movimiento o una manifestación, que muestra cómo algo surge de manera natural o espontánea y, por lo mismo, puede entenderse como “crecer a gusto” en cuanto crece sin tensión porque progresa desde dentro hacia fuera sin ser presionado. De esta manera, todo lo vivo madura o se desarrolla naturalmente; todo tiene un proceso, camino o distancia (dao) desde donde surge y avanza hasta retornar a la fuente, a su origen, como la semilla que, en su última fase, si llega a prosperar, vuelve a producir otra semilla.

Estructura de la obra

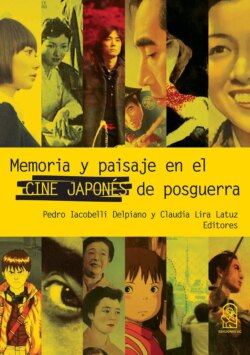

Este libro recoge las tensiones y armonías que la memoria y el paisaje rezuman en la producción cinematográfica de posguerra: Los autores de cada capítulo, con estas aparentes contradicciones en mente, auscultan la obra de los principales directores japoneses de los últimos setenta años. Antonio Santos presenta una rica descripción de las principales vicisitudes históricas del cine japonés durante la primera década luego del fin de la guerra. Con una perspectiva histórica, Ferran de Vargas, Pedro Iacobelli y Andrew De Lisle analizan la obra de notables cineastas, como Shôhei Imamura, Masaki Kobayashi y Kijû Yoshida. La obra de Mikio Naruse y Yasujiro Ozu es comparada en un acucioso examen métrico por Román Domínguez, y Alejandra Armendáriz Hernández evalúa las representaciones de género en el cine de las décadas de 1940 y 1950. La figura de Ozu es retomada por Bernardita Cubillos, destacando su uso del espacio y, al igual que los otros autores, su sutileza en la descripción pausada, con emocionalidad contenida, de la vida cotidiana. En las antípodas de Ozu, Nicolás Lema valora el sentido del sexo desembozado para Nagisa Oshima. Gonzalo Maire, vincula los conceptos de memoria y paisaje al prolífico e icónico actor/director Takeshi Kitano. La animación japonesa, género de gran profundidad simbólica, es abordada por Claudia Lira en su capítulo sobre la obra de Hayao Miyazaki y Eduardo Elgueta en su revisión histórica del género. Finalmente, Marcos Centeno cruza los temas centrales de este libro con la producción documentalista japonesa4.

En definitiva, se presenta al lector un mosaico coherente de piezas que conversan entre sí, y que en su conjunto nos permiten considerar desde el arte las implicancias sociales de una larga transición entre la guerra y la paz, la cual perdura hasta nuestros días.

1 Si bien en Japón se usa la costubre de anteceder el apellido al nombre de las personas (por ejemplo, Kurosawa Akira), en esta obra hemos privilegiado la tradición en español, es decir, primero el nombre y luego el apellido de un autor o cineasta (por ejemplo, Akira Kurosawa).

2 En Japón, los estudios cinematográficos, directores, críticos y la audiencia convencionalmente distinguen los filmes en dos categorías generales: jidai-geki, dramatizaciones de época, y las gendai-geki, historias de la vida moderna. La línea que divide estos grupos corresponde al año 1868, el inicio del periodo de cambios estructurales en la administración nacional encabezado por el emperador Meiji y la europeización del país incluyendo aspectos de su cultura material (Goodwin, 1991, p. 5). Dentro de estas divisiones coexistieron distintos géneros cinematográficos, como historias de madres (haha-mono), que son transversales y están presentes en ambos grupos.

3 O, como dijo Yukio Mishima, refiriéndose a Kurosawa, “no hay nada más japonés que ser a-japonés sobre ser japonés” (Goodwin, 1991, p. 8).

4 La idea de editar este libro nace en el año 2017 en el marco de un seminario sobre cine japonés realizado en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el cual participaron la mayor parte de los autores en este libro (junto con Claudio Rolle y Rafael Gaune). Aprovechamos de agradecer el apoyo de Catalina Becker A., al Centro UC Estudios Asiáticos, la Embajada de Japón en Chile y a la Vicerrectoría de Investigación de la PUC por el apoyo en ese seminario; al evaluador anónimo de este manuscrito, cuyas sugerencias han enriquecido el producto final y a Patricia Corona y el resto del equipo de Ediciones UC por su profesionalismo constante, aún durante los turbulentos días de la crisis sociopolítica que experimentó el país en el cuarto trimestre de 2019, y la pandemia que confinó al país en 2020.