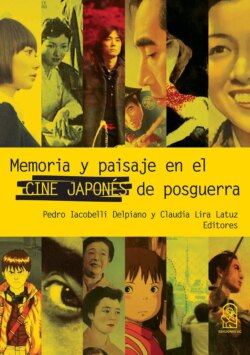

Читать книгу Memoria y paisaje en el cine japonés de posguerra - Claudia Lira Latuz - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеI. Educación, cultura y democracia: El cine y la nueva sociedad japonesa tras la guerra

Antonio Santos

“No importa cuán agitado esté el mundo:el cine debe guardar la calma.” (Shiro Kido, en Richie, 1994, p. 10)

Protectorado de Hollywood

Debido a las vicisitudes históricas, la cinematografía japonesa de los años cuarenta contará con dos periodos, contrastados de manera tan simétrica como abrupta. Durante la primera mitad de la década, el país se había visto sometido a un régimen totalitario que había impuesto un cine que debía exaltar las virtudes nacionales, la obediencia al Emperador y el sacrificio por la patria. Por el contrario, en el curso de la segunda mitad, y ya bajo la tutela de los vencedores, se defenderán los ideales democráticos, al tiempo que se renegará de todo valor feudal o belicista. Formalmente el cambio no fue tan abrupto, puesto que ya antes de la guerra los cineastas japoneses estaban holgadamente familiarizados con el cine estadounidense. Los cambios se produjeron fundamentalmente en los temas que debían ser llevados a la pantalla tras la derrota.

A despecho de las crecientes dificultades, los estudios japoneses continuaban manteniendo una producción regular, si bien esta menguaba de año en año. En el curso de la guerra, los bombardeos norteamericanos habían destruido 513 salas de cine. En octubre de 1945 no quedaban en pie más que 845 salas en todo el país. Tras la capitulación, las salas permanecieron cerradas durante toda una semana (Satô, 1997, p. 10). De igual modo el tendido industrial amaneció completamente arruinado. Sin embargo, y sorprendentemente, los principales estudios no sufrieron daños serios, de manera que la producción continuó, siempre limitada por las restricciones de material y de película.

Muy poco después de la rendición, el general Douglas MacArthur —en su condición de Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP)— ya había trazado una política de control sobre el entorno del cine. En consecuencia, y a partir de octubre de 1945, la totalidad de la industria cinematográfica japonesa se encontró sometida a los designios del Cuartel General de las Fuerzas Aliadas. Más concretamente, el cine se hallaba bajo la jurisdicción de la Motion Picture and Theatrical Unit of the Civil Information and Education Section, dependiente de la Sección Dos del equipo del Comandante Supremo.

Bajo la tutela del General Headquarters (GHD) se organizaron dos departamentos: el Civil Censorship Detachment (CCD), Departamento de Censura Civil, y el Center of Information and Education (CI&E), ambos bajo las órdenes del SCAP. Más en concreto, se confía al general David Conde la supervisión de todas las actividades cinematográficas con el propósito confeso de utilizarlas en beneficio del nuevo ideario democrático impuesto al vencido. El 22 de septiembre de 1945, la CIE (Civil Information and Education Section) ya había reunido a un grupo de personalidades del mundo del cine japonés para presentarles un plan en el que se recomendaban determinados temas en las películas, mientras que se prohibía tajantemente otros. En particular, se contemplaban tres objetivos: abolir el militarismo y el nacionalismo; asegurar la libertad de creencias, de opinión y de reunión; y fomentar las actividades y las tendencias liberales. La suma de todos ellos pretendía asegurar que Japón no volvería a constituirse en una amenaza para la paz y seguridad del planeta.

Las primeras medidas estaban llamadas a erradicar todas las disposiciones generadas por el orden anterior, que había hecho del cine un poderoso instrumento de propaganda nacional. En particular, fue abolida la Ley de Cinematografía de 1939 que habían promulgado conjuntamente los ministerios de Interior y del Ejército. Con la supresión de aquella Eiga Ho quedaron, asimismo, derogadas todas las antiguas disposiciones cinematográficas, que se vieron sustituidas por otras no menos restrictivas.

El objetivo no admitía dudas: se trataba de erradicar todo vestigio de militarismo o de feudalismo en el país. De este modo, Japón emprendía el último capítulo en su accidentada y vertiginosa modernización.

En líneas generales, se recomendaron las siguientes líneas de actuación en las películas:

• El nuevo Japón aparecería transformado en una nación pacífica y democrática.

• Los soldados retornan a sus casas y se reincorporan a la vida civil sin ningún tipo de rencor ni de complejo.

• Se propone la exaltación del impulso individual y de las iniciativas particulares para resolver los problemas del país.

• La industria del cine estimulará la organización pacífica y provechosa de los sindicatos obreros.

• Igualmente, se inculcará el sentido de responsabilidad política entre los espectadores. Para ver cumplido este objetivo, se alienta la producción de películas que fomenten la libre discusión de problemas políticos.

• Se amparará el respeto a los derechos humanos, y se enaltecerán las actitudes de tolerancia y de concordia entre todas las razas y todas las clases sociales.

• Para ilustrar semejante ideario, se alientan las películas biográficas dedicadas a personajes que lucharon por la libertad y por la democracia en el país.

Por el contrario, se prohíben las películas relacionadas con el militarismo o el nacionalismo. Se proscriben las actitudes revanchistas, así como todo sentimiento de lealtad hacia los códigos feudales. Más en concreto, es prohibida la ancestral inducción al suicidio, como lo son las persecuciones raciales o religiosas. Tampoco se permiten manifestaciones que muestren opresión o degradación de las mujeres, ni escenas de crueldad o violencia innecesarias. Aun cuestionando las bases de la libertad de expresión, son suprimidas las opiniones antidemocráticas, o las contrarias a los dictados del SCAP y a los acuerdos de Potsdam (Freiberg, 1982, pp. 156-159). De este modo, la democracia constitucional se vio impuesta sobre el país ocupado, que contó con el cine como un privilegiado instrumento de educación popular.

Paisaje después de una batalla

En 1946, y tras los devastadores resultados de la Guerra, solo se filmaron 69 películas en Japón. Es de añadir que la mayoría de los cineastas, implicados con sus películas en el esfuerzo bélico, volvieron a mostrarse igualmente atentos a las recomendaciones de los vencedores (Tessier, 1990, p. 155).

Fueron sin duda tiempos muy difíciles en los estudios: de un sistema represivo pasan a otro sistema represor. En ambos casos, los profesionales del cine deben realizar su trabajo bajo un estrecho control gubernamental y sometiéndose al escrutinio inflexible de la censura. Como recuerda Iwao Mori:

En lo referente a los estudios, tanto los productores, los guionistas como los realizadores nos encontrábamos completamente perdidos; a pesar de las numerosas reuniones, no teníamos ninguna idea. Yo no proponía hacer más que películas de entretenimiento, y el funcionario oficial se presentaba en los estudios para discutir directamente con los productores y realizadores para pedirles que realizaran tal película, o para proponerles diferentes temas. (Cita Satô, 1997, p. 13)

No cabe duda de que los profesionales del medio no actuaban libremente, sino que cumplían unas órdenes de obligado cumplimiento. Pero además los responsables de los estudios debieron rendir cuentas de su colaboración con el anterior gobierno, y muchos de ellos fueron apartados de la industria del cine tras la derrota. Shiro Kido, máximo responsable de Shôchiku, habría de lamentar sus coqueteos imperialistas cuando, en 1947, fue acusado como criminal de guerra y obligado a dimitir. Solo en 1951, tras darse por concluida la ocupación americana, Kido volverá a situarse al frente de la productora.

Sin embargo, la mayoría de los directores se salvaron de las purgas, al entenderse que su trabajo obedecía a las imposiciones de sus estudios y a las exigencias comerciales del momento. Dicho en otras palabras: filmaban lo que los estudios, el público y la sociedad les demandaban. Además, al ser el cine un arte de equipo, resulta difícil atribuir responsabilidades a la hora de enjuiciar la ideología de una película.

En opinión de Tadao Sato (1997, pp. 10-11), muchas de las películas de finales de la guerra y primeros años de ocupación traducen el deseo más o menos consciente de huir de una realidad sofocante. Bajo condiciones de precariedad absoluta, la sociedad japonesa de posguerra estimula un retorno a los valores esenciales de la comunidad: el esfuerzo cooperativo, la solidaridad, la abnegación.

Al poco de concluir la guerra, en 1945, se fundó una Asociación del Cine Japonés (Nippon Eiga Rengo Kai), que en la década siguiente estará integrada por las cinco compañías principales: Shôchiku, Toho, Toei, Daiei y Shin Toho. La Nikkatsu, cuyas actividades habían cesado durante la guerra, no reanudaría su producción hasta 1953. Sin embargo, esta Asociación carecía de la consistencia necesaria para impulsar la exportación de películas fuera de Japón.

El 27 de septiembre de 1945, la Civil Information and Education Section, dependiente del Cuartel General de Ocupación, abolió todas las disposiciones previas relacionadas con la industria cinematográfica. El 16 de noviembre de aquel mismo año, se redactó un informe referido a la eliminación de películas cuyo contenido fuera entendido como antidemocrático. Tres días más tarde se anunció la expresa prohibición de 236 producciones que, según los inspectores, defendían posiciones ultranacionalistas, feudales y belicosas. Estas fueron, por añadidura, las primeras obras destruidas a consecuencia de la derrota y la invasión.

La productora Shôchiku tuvo el honor de producir el primer largometraje de la posguerra: Izu no musumetachi (Las muchachas de Izu, Heinosuke Gosho, 1945), concluida poco antes de la llegada de las tropas de ocupación. Sin embargo, el primer gran éxito, también producido por la Compañía del Pino y el Bambú (Shôchiku), fue Soyokaze (La brisa, Yasushi Sasaki, 1945), una película de dimensiones modestas realizada a partir de un argumento aparentemente insustancial: una excursión de un pequeño grupo de actores al campo. Todos ellos buscan manzanas, con las que pretenden darse un festín. Y esta actividad precisamente inspira la canción que se interpreta durante la obra, “Ringo no Uta” (La canción de la manzana), que gozó de una enorme popularidad. Lo inocente de la trama y de la propia letra de la canción no puede ocultar la apetencia, sin duda compartida por la inmensa mayoría, de reencontrarse con la paz y con las bondades cotidianas que proporcionan la vida familiar y la naturaleza (Anderson y Richie, 1982, p. 159).

No todas las películas fueron, sin embargo, tan optimistas y desenfadadas como aquella. La desoladora situación posbélica es reflejada en buena parte de los trabajos realizados durante estos años. En 1947 Kurosawa dirige Un domingo maravilloso (Subarashiki Nichiyobi) y en 1948, El ángel ebrio (Yoidore tenshi); este mismo año Mizoguchi estrena Mujeres de la noche (Yoru no onnatachi), y Ozu, Una gallina al viento (Kaze no naka no mendori).

En 1946, el SCAP establece la Central Motion Pictures Exchange, un organismo que concedía licencias para exhibir películas en Japón. Evidentemente, tal institución alía los valores tutelares con los crematísticos: su actividad favorece más, si cabe, la irrupción de producciones norteamericanas en el país ocupado: el 40% de las películas extranjeras proyectadas son de esta nacionalidad.

Evidentemente los intereses comerciales no tardarían en imponerse sobre los pedagógicos. Máxime cuando se considera que, para cumplir con ambas funciones, no existe mejor medio que el cine producido en la metrópoli victoriosa: Hollywood. En 1947, Jane Eyre (Alma rebelde, Robert Stevenson, 1944) fue vista por más de cien mil espectadores. Al año siguiente, Los mejores años de nuestra vida (William Wyler, 1946) alcanzaba los 250.000 espectadores… solo en Tokio. Sin embargo, también estaban representadas las cinematografías italiana, francesa e inglesa, entre otras. En 1949, Hamlet (Laurence Olivier, 1948) consiguió un millón y medio de entradas en todo el país (Feith, 1992, p. 228).

El efecto que estas películas tuvo sobre el público japonés ocasionó un extraordinario efecto propagandístico. Así lo recuerda Tadao Sato:

Tenía 14 años al final de la guerra. Solo un año más tarde, cuando vi películas americanas como His Butler’s Sister y Madame Curie, pude aceptar nuestra derrota por primera vez; por primera vez comprendí que los americanos no eran diablos; y me di cuenta de que el Japón también había sufrido una derrota moral. (Cita Feith, 1992, p. 46)

Cabe recordar que también Ozu, cuando vio durante la guerra Fantasía y Qué verde era mi valle en Singapur, entre otros clásicos americanos, intuyó que su país jamás podría derrotar a un enemigo capaz de hacer obras semejantes (Santos, 2005, p. 46).

Es cierto que tales películas contribuyeron poderosamente a afianzar los valores democráticos que los vencedores querían imponer en el país derrotado. Los ideales que estos largometrajes exaltaban impregnaron profundamente a la generación de posguerra, convirtiéndose en material de referencia indispensable para muchos jóvenes.

Papel, pizarra, pantalla

Las fuerzas de ocupación supieron entender perfectamente las posibilidades educativas del medio cinematográfico; de modo que distribuyeron mil trescientos proyectores entre las autoridades de cada prefectura, con el fin de fomentar sesiones de cine cuidadosamente programadas. Como es de suponer, se velaba escrupulosamente por las películas que se exhibían, tanto las nacionales como las importadas de otros países.

Tal como habían hecho las autoridades nacionales con las bunka eiga (películas culturales que cumplen funciones didácticas y propagandísticas) en años precedentes, también ahora se considera el formato documental como el medio idóneo para cumplir los objetivos de reeducación del pueblo japonés. No en vano el cine es un medio de comunicación atractivo, ágil y eficaz, que puede salvar las barreras culturales y lingüísticas entre japoneses y americanos, e incluso contribuye a limar las diferencias de cultura, edad y clase social que se daban entre los propios japoneses.

Por consiguiente, la distribución de estos documentales pedagógicos se incrementa notablemente: de nueve títulos exhibidos en 1948, se pasa a 163 en 1950. La mayor parte de ellos eran de procedencia norteamericana, y su temática e interés eran muy variados: desde películas sobre emancipación femenina hasta temas de higiene y salud pública; educación, economía, ocio y deportes. Entre las producciones exhibidas figuraban las siguientes: Let’s play Baseball, Hudson River Expedition, Nelly was a Lady, Freedom to Learn, How Laws are Made, Union School, Government, the Public Servant.

A pesar de su indudable valor propagandístico, se les encontró un serio inconveniente: ponían de relieve, y con excesiva evidencia, las abrumadoras diferencias culturales, económicas y políticas que existían entre las sociedades japonesa y americana. Del contraste entre una y otra podría desprenderse que los valores democráticos eran patrimonio exclusivo de sociedades desarrolladas y opulentas, lo que podría infundir desaliento entre sus receptores asiáticos. De manera que, a partir de 1950, el SCAP alienta la producción japonesa de este tipo de documentales al entender que conectarían mejor con el público al que van dirigidos (Feith, 1992, pp. 227-228).

Se cuenta que cuando David Conde, director de la sección sobre Cine y Teatro, dependiente de la Dirección de Información y de Educación Cívica, llegó al estudio de Toho para pronunciar una conferencia sobre la democracia en el cine, los asistentes japoneses le replicaron: “Usted nos insta a que hagamos películas sobre la democracia, pero nosotros no hemos tenido la misma educación que han recibido ustedes; dennos tiempo para aprender”. Ante esto, Conde replicó, enardecido: “Son ustedes lentos en reaccionar. En este caso nos conformaremos con el cine americano; el cine japonés no es indispensable” (Cita Satô, 1997, p. 13).

Así, y bajo la atenta supervisión del general Conde, se alternaba la producción meramente comercial con los propósitos formativos. Más adelante resumió sus planteamientos bajo el siguiente manifiesto:

Los dirigentes de compañías cinematográficas no deberían hacer más películas de entretenimiento. El cine ha de cumplir la misión de fomentar la democratización del Japón. Deberán evitar hacer películas ideológicas, y en particular se producirán obras con las que los japoneses se pongan en contacto con las ideas nuevas, en las que descubrirían una vía para la paz… Es necesario hacer películas sobre estos temas de los que nadie habla. (Cita Satô, 1997, pp. 12-13)

Censura, al fin y al cabo

De inmediato las fuerzas de ocupación advirtieron que el cine se constituiría en una importante herramienta democratizadora. Para sacar provecho de sus posibilidades, antes aún de terminada la guerra se estudiaba el uso que se daría a este medio como instrumento de transformación social, lo cual finalmente se puso en práctica: firmado el armisticio, el ejército invasor impuso una nueva censura, trazada con fines democratizadores. En realidad, la nueva situación que se originó tras la guerra no debía extrañar a nadie en los estudios japoneses: a partir de septiembre de 1945, cada proyecto y cada guión hubo de someterse a la atenta lectura de la oficina censora, exactamente como sucedía antes de la guerra.

En enero de 1946, la CCD (The Civil Censorship Detachment), dependiente del SCAP, había instituido el mecanismo de doble censura, tanto en la preproducción como en la posproducción de las películas. Dicho doble mecanismo tendría vigencia hasta 1949, mientras que la censura en la posproducción llegó a mantenerse hasta el fin de la ocupación, en abril de 1952 (Fowler, 2001, p. 276). Fue esta una de las numerosas circunstancias paradójicas que se produjeron en el curso de la ocupación norteamericana de Japón: en nombre de la democracia y la libertad de expresión, se abolen las leyes censoras que habían condicionado hasta la fecha la producción cinematográfica. Pero, al mismo tiempo, tales disposiciones se vieron sustituidas por otras igualmente restrictivas, aunque de signo completamente opuesto.

El cine japonés va a ser gestionado durante aquellos años conforme a un principio motriz: hay que rehabilitar su industria, pero no de cualquier manera. Obedeciendo a los ilustrados principios del vencedor, el sector cinematográfico debe cooperar como instrumento eficaz de cara a la pacificación del país. Otro tanto les sucedió a las artes en su conjunto, si bien de forma menos impositiva y traumática. Sin embargo, y en este empeño, los trabajos que se realizaron carecieron de organización y operatividad. Pongamos un ejemplo: los textos relacionados con las enseñanzas artísticas que se utilizaban hasta la ocupación fueron prohibidos, pero no se aprobaron nuevos manuales sustitutorios hasta 1951 (Richie, 1997, p. 13).

Conforme a las directrices fijadas por el ejército vencedor, el 16 de octubre de 1945 una nueva disposición, la Supplementary Directive for the Motion Picture Industry, abolía las restricciones de los tiempos de guerra y prohibía todo gesto contrario al ejercicio de la libertad de expresión. Con esta medida se perseguía que el cine pudiera propagar las aspiraciones democráticas a las que legítimamente aspiraba el pueblo japonés. No es menos cierto que, a pesar de tales premisas, se prohibían determinados temas o actitudes que pudieran alterar tan liberales aspiraciones. Al mismo tiempo, y de manera complementaria, se alentaban otros temas encaminados a asentar la nueva sensibilidad política.

En noviembre de 1945, David Conde publica una circular en la que se prohíbe la producción de películas que fomenten el militarismo, defiendan el derecho a la venganza, expresen ideas nacionalistas, favorezcan la xenofobia, deformen la historia, toleren el racismo o la discriminación religiosa, o aquellas otras que glorifiquen la caduca lealtad feudal (Satô, 1997, p. 12). De manera más específica, en dicho documento figuraban como prohibidos los siguientes temas: cualquier asunto de inspiración militarista, revanchista, nacionalista o xenófobo; la falsificación de los hechos históricos; cualquier tipo de discriminación religiosa o social; manifestaciones de apoyo o nostalgia hacia la ley feudal —entre ellos, los sentimientos de venganza y el desprecio por la vida humana y por los derechos de las personas—; la aprobación directa o indirecta del suicidio; la indulgencia ante la opresión o humillación de las mujeres; la exaltación de la crueldad o de la violencia injustificadas; cualquier tipo de opinión antidemocrática; la explotación de los niños, y, en fin, todo manifiesto contrario a la Declaración de Potsdam o a cualquier designio del SCAP.

A modo de guía que favoreciese el cumplimiento de la normativa, el Cuartel General difunde un texto en el que se leen pasajes como el siguiente:

El Kabuki y todas las otras formas de teatro tradicional, basados en una doctrina feudal que se sustenta sobre la lealtad y el espíritu de venganza, son inaceptables en el mundo de hoy en día. Mientras que la violencia, los asesinatos, los complots y las estafas permanezcan justificadas en la conciencia colectiva, y mientras la venganza personal sea moralmente lícita, los japoneses no podrán comprender la esencia de las leyes que rigen la sociedad internacional actual.

Existen crímenes graves en los países occidentales, pero los criterios de apreciación moral no están basados en una fidelidad hacia la familia o el clan, sino en un juicio de bien o mal en sí mismo.

Para que Japón ocupe su lugar en la sociedad internacional, es necesario que el ciudadano japonés, por todos los medios de información de los que dispone, o a través de las leyes, asuma ciertas nociones de la política fundamental, de la democracia parlamentaria, del respeto al individuo, del espíritu de independencia; de la necesidad de no imponer a otros pueblos aquello que uno mismo no desearía para sí.

El espíritu de cooperación y de autonomía en el Estado, la familia y el sindicato obrero, deberán constituir el fundamento de la noción de ciudadanía en el largo periodo que ha de venir en la reconstrucción de Japón. Las películas que se realicen deberán ofrecer al pueblo los medios de asimilar estas nuevas nociones.

El cine japonés que describe el pasado, el presente o el porvenir, no deberá tocar jamás temas que fomentaren un militarismo absurdo. (Cita Satô, 1997, p. 12)

Pero no solo se reprimen los hábitos inadecuados del perdedor, sino que además se procura ocultar algunas acciones lamentables emprendidas por las potencias defensoras de la democracia y de los derechos humanos. De este modo, las fuerzas de ocupación ponen buen cuidado en evitar que la población civil se entere del devastador alcance que tuvieron las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. En consecuencia, se prohibieron las películas —fueran documentales o de ficción— dedicadas a este asunto. Igualmente, se veía automáticamente censurada la más mínima alusión a la ocupación norteamericana.

Otros numerosos puntos relacionados con la vida civil fueron objeto de censura o de matización. Centrémonos en el caso de Ozu. En uno de los diálogos del guion original de Primavera tardía se aseguraba que la salud de la hija se había deteriorado “debido a su trabajo tras ser reclutada por el ejército durante la guerra”. Sin embargo, la censura americana obligó a precisar que su fragilidad obedecía “a los trabajos forzados que tuvo que cumplir durante la guerra” (Hirano, 1992, p. 49).

Los censores americanos consideraban feudales costumbres como el o miai, o matrimonios concertados, como los que a menudo se acuerdan en las películas de Ozu, porque a su entender arremetían contra el libre albedrío de los individuos. Es cierto que, de acuerdo con la nueva sensibilidad y los nuevos hábitos sociales, muchos de los personajes femeninos de Ozu se oponen contra la práctica del o miai, como se verá en el personaje de Noriko, particularmente rebelde en el caso de Principios de verano. Otro tanto sucederá con las hijas díscolas de Flores de equinoccio y de Tarde de otoño (Santos, 2010, pp. 18-23).

En opinión de Kyoko Hirano (1992, pp. 70, 74), ninguna de las películas de Ozu sobre las relaciones entre padres e hijos hubiera sobrevivido de haberse aplicado la norma censora de manera rigurosa. Particularmente resultó molesto el matrimonio concertado en Primavera tardía, película rodada en un temprano 1949. La primera revisión que sufriera el guion de esta película no dio el visto bueno a dicho tema, si bien finalmente ella pudo ser realizada sin sufrir alteraciones importantes. Una película anterior de Ozu también desagradó inicialmente a los censores americanos: Historia de un vecindario (1947) por juzgarse que la historia del niño abandonado era excesivamente cruel. Por fortuna, en ambos casos finalmente se pudo hacer el rodaje conforme al guión que se había previsto.

Pero, sobre todo, fueron rechazadas numerosas producciones históricas, por entender sus censores que promovían idearios pretendidamente hostiles o feudales. De manera general, se prohibieron todos aquellos relatos que enalteciesen los sentimientos de honor y venganza, tan habituales por lo demás en las artes narrativas japonesas. Muy por el contrario, se estimularon las películas que denunciasen la guerra y el imperialismo de tiempos pasados. Los cineastas vinculados con el Partido Comunista Japonés (PCJ) fueron los que mayores ventajas sacaron de esta situación. Tal fue el caso de Fumio Kamei, encarcelado durante la guerra, y de Satsuo Yamamoto en Sensô to heiwa (La guerra y la paz, 1947).

En la cruzada contra las epopeyas heroicas del pasado, fue enérgicamente proscrita la representación del drama nacional japonés por excelencia: el Chushingura, o La revuelta de los cuarenta y siete samuráis, al juzgarse que podría alentar un sentimiento de venganza contra MacArthur o contra las fuerzas de ocupación americanas. Durante aquellos años se celebraron los procesos que siguieron a la rendición, y que llevaron a la horca a numerosos criminales de guerra. Los paralelismos entre estas ejecuciones y la historia de Asano y sus leales podrían despertar sentimientos de venganza que, sin duda, permanecían latentes en el seno del país derrotado e invadido (Tsurumi, 1987, p. 69).

Por otra parte, la censura norteamericana atribuyó responsabilidades a las películas de espadachines en el abono de una mentalidad ultranacionalista y belicosa. A partir de estos momentos se prohíbe toda alusión a las virtudes feudales, o a cualquier propósito vengativo, circunstancias habituales en los relatos protagonizados por rônin y samuráis. Nada tiene de particular que, tras el armisticio, fueran prohibidas dichas historias y los duelos con espadas en general.

En realidad, cualquier película en la que aparecieran kimonos o katanas era vista con sospecha. Semejante actitud provocó que algunas producciones notables, ajenas a toda exaltación feudal, se vieran prohibidas. Fue el caso de Kurosawa y su particular ironía del bushido en Los que pisan la cola del tigre, que se realizó durante los últimos días de la contienda (1945). Basada en una obra del repertorio Kabuki, no hacía ninguna apología militar. Todo lo contrario: en realidad, era una parábola sobre la supervivencia bajo un entorno hostil. Extraña suerte, sin embargo, fue la que sufrió: primero fue censurada por las autoridades japonesas, tras considerarla irrespetuosa con el original Kabuki, por lo que se le negó la distribución. Tras la guerra, fueron los americanos quienes la prohibieron, al acusarla de alentar los valores de lealtad feudales. No falta quien sostiene que tal vez la misma productora, Toho, prefiriera retirarla prudentemente para evitar su destrucción (Satô, 1996, p. 334). Víctima de aciagas circunstancias, solo pudo ser distribuida a partir de 1954, cuando la ocupación terminó y Kurosawa se convirtió en un cineasta respetado fuera de sus fronteras. Es más, opinamos que todavía hoy esta excelente obra no ha recibido la atención crítica que se merece.

Solo más adelante, cuando las autoridades constataron que muchas de las películas jidai no tenían apetencias políticas, sino que eran un mero soporte lúdico, aflojaron los grilletes censores. Más aún, el jidai geki (películas de época) puede ser portador de virtudes aplicables al nuevo orden democrático. Entre ellas el sacrificio del individuo en aras de la comunidad. Sin embargo, todos aquellos argumentos que enalteciesen los códigos del honor y los compromisos de venganza continuaron bajo prohibición.

No se debe olvidar que las películas que dieron a conocer el cine japonés fuera de sus fronteras, muy pocos años después de la derrota, pertenecen al género jidai geki. Son además producciones poco complacientes con el orden feudal (La vida de Oharu, mujer galante; Cuentos de la luna pálida; El Intendente Sansho, por recordar tres extraordinarios ejemplos de Mizoguchi). Y en ocasiones se muestran muy novedosas en lo que se refiere a puesta en imagen y estructura narrativa (Rashômon, Los siete samuráis).

Frente a estos relatos legendarios se alentaban otros temas que habrían de procurar un mejor entendimiento de las virtudes democráticas. En particular, el cine debería mostrar cómo todos los japoneses de todos los estratos sociales se esfuerzan por lograr una nación pacífica; asimismo, se documentaría la reintegración a la vida civil de los soldados y repatriados. Entre los temas aconsejables, además, destacan la puesta en marcha pacífica de los sindicatos, el rechazo al antiguo gobierno y la adopción de una genuina responsabilidad política. Pero, asimismo, se quiere favorecer, mediante el uso del cine, la libre discusión de los problemas sociales o de Estado, y más en concreto se debe fomentar el respeto a los derechos de los individuos. Para mejor ilustrar estos objetivos, se propone llevar a la pantalla semblanzas de personajes históricos que combatieron para lograr un gobierno de representación popular y que se consagraron en aras de la libertad. No en vano las fuentes históricas y culturales, de entre las cuales el cine se erige en una herramienta privilegiada, debían estimular la nueva cultura democrática (Feith, 1992, pp. 226-227).

Por el contrario, se levantan las prohibiciones tocantes a cuestiones amorosas: por fin, se permiten escenas de afecto erótico y amoroso en las pantallas, que por cierto se volvieron muy populares. Es más: el mando responsable de censura, David Conde, sugirió expresamente a los estudios cinematográficos que incluyeran en sus películas escenas de besos. En definitiva, se pretende estimular entre los japoneses, a través de las películas, la expresión pública de emociones y sentimientos que los usos sociales limitaban al contacto más íntimo.

De inmediato Shôchiku y Daiei, respondiendo al unísono a la propuesta, comenzaron a rodar melodramas en los que aparecían escenas de besos, pese a la controversia que levantó la cuestión. Se esgrimían argumentos de todo tipo: sobre si la costumbre del beso era o no era propia de la mentalidad japonesa; si se trataba de un mero reclamo comercial; sobre si poseía o no connotaciones sexuales, e incluso si era un hábito higiénico (Tipton, 2002, p. 153).

Finalmente, los primeros besos se rodaron a partir de mayo de 1946 y avivaron una caldeada polémica: desde el escándalo hasta el arrebato. Más de uno se sorprendió al advertir que en la pantalla la gente se besaba, cuando no se hacía en la vida cotidiana. No falta quien sostiene que con la llegada de los besos al cine comenzó un periodo de emancipación sexual que, desde las pantallas, saltó a otros medios artísticos y de comunicación que a su vez los hicieron propagar por toda la sociedad japonesa (Izbicki, 1996, pp. 123-124).

Los principales responsables de labores propagandísticas durante la guerra fueron destituidos. Por el contrario, se fue menos riguroso con los actores, guionistas y directores, aunque hubieran realizado películas abiertamente belicistas. Los supervivientes a las cribas se plegaron, al fin, a las imposiciones del ejército invasor.

Efectivamente, tratando de acomodarse a los dictados del general David Conde, los estudios se autoimponen mecanismos de censura en ciclo: una inicial de preproducción, cuando se examinaban los guiones; y otra final de posproducción, donde se examinan las películas completamente terminadas. Conforme a este plan de trabajo, los productores debían someter a las fuerzas de ocupación sus proyectos y los guiones en inglés para obtener la autorización. Es de concluir que, con semejante proceder, la censura del ejército americano reemplaza con parecida severidad a la del antiguo Ministerio del Interior.

Tanto en uno como en otro caso no resultaba fácil eludir la atenta mirada del censor, de forma que las productoras optaron por rodar películas lo más neutras posibles en cuestiones políticas o ideológicas. Cabe reconocer el esfuerzo que hizo la industria cinematográfica para acomodarse a unas exigencias foráneas que alteraron profundamente la faz de la sociedad japonesa en el curso de unos pocos años.

No es menos cierto que, haciendo valer unos planteamientos meramente comerciales, los estudios supieron reaccionar contra la prohibición de películas de género histórico utilizando argumentos similares —aunque depurados de discursos políticos aparentes—, y adaptándolos al marco urbano contemporáneo. De este modo, los samuráis de ayer se convirtieron en yakuzas y en policías de hoy, al tiempo que las katanas y los puñales se vieron sustituidas por pistolas y metralletas.

La censura americana fue igual de rigurosa, si no más, que la que se había aplicado con anterioridad por parte de las autoridades japonesas. Por ejemplo, antes de la guerra no se había instituido la destrucción de películas prohibidas, cosa que sí se hizo tras la ocupación por los vencedores. Se ejerció de este modo una férrea censura sobre las casi mil películas realizadas en Japón durante el periodo de ocupación. Hasta 1949 los guiones eran traducidos al inglés para poder censurarlos, y hasta 1952 se revisaba minuciosamente cada película. Se prohibía a los directores utilizar cualquier símbolo nacional, monte Fuji inclusive. Por el contrario, todas las películas debían alentar los valores y los emblemas democráticos. La censura se mostró inflexible: 236 películas, tenidas por militaristas, fueron prohibidas y todas sus copias destruidas (Freiberg, 1982, p. 157). Otras fueron retiradas de circulación, entre ellas, el ya citado caso de Akira Kurosawa Los que caminan sobre la cola del tigre (1945). Otras muchas se vieron mutiladas. Como ejemplo elocuente, se prohibió la exhibición del documental Nihon no higeki (La tragedia japonesa, 1946), producido por una voz crítica: Akira Iwasaki, y dirigido por Fumio Kamei a partir de un guión original de Yoshima Yutaka.

Toho en llamas

Desde el Cuartel General de las Fuerzas Aliadas se impuso la organización de sindicatos obreros en cada productora. Sin que fuera algo premeditado, esta actuación favoreció la dinámica de sectores vinculados con el Partido Comunista Japonés que, una vez organizados, no tardaron en mostrarse activos. A partir de este momento, la exigencia de cambios y mejoras empresariales provocó frecuentes conflictos laborales.

El caso más grave se fraguó en el seno de la compañía Toho, cuyo sindicato había virado hacia la izquierda mucho más de lo que hubieran supuesto las autoridades americanas. Y, una vez activados sus mecanismos, resultaban muy difíciles de controlar. En concreto, el sindicato del estudio exigía participar activamente en la administración de la empresa. Pero, al hacerse caso omiso a sus peticiones, sus portavoces convocaron enérgicas medidas de presión. Y no fueron escasos sus resultados: en 1946 se logró que cada producción Toho precisara del consentimiento del sindicato. De este modo, todos los proyectos de la firma eran acordados por sus gerentes, en compañía del director, el guionista y los representantes del sindicato. Como es de suponer, no era fácil poner a todos de acuerdo.

La nueva situación laboral, alentada por el impulso dado a los movimientos sindicales, fue origen de numerosas fricciones, algunas de las cuales fueron particularmente graves. No tardaron en rodar cabezas. En particular, la permisividad de Conde con los sectores más izquierdistas del gremio cinematográfico provocó que fuera destituido un año después.

Pero tal destitución no pudo impedir que los conflictos se agudizasen. Recuperemos el caso de Toho, cuyo sindicato tiene fuerza hasta para participar en la producción de las películas y casi llega a tener a la empresa en sus manos. En la primavera de 1947 parte de la plantilla del estudio, abrumada por el poder del sindicato, decidió emanciparse. Así fue cómo el estudio se escindió y de la separación nació una nueva compañía: la llamada Shin (nueva) Toho, cuya actividad se mantuvo hasta 1961. A su vez, los directivos de la Toho reaccionaron, purgando el estudio de cualquier brote considerado como infeccioso. Y contrataron un nuevo plantel de profesionales. Entre ellos, figuraban dos de los grandes: Akira Kurosawa y Mikio Naruse, y otros nombres de prestigio, como Shiro Toyoda.

Pese a estas medidas cautelares, la atmósfera del estudio se volvía irrespirable: entre 1945 y 1948 la Toho sufrió tres huelgas sucesivas, a cuál más violenta, lo que repercutió muy negativamente en su producción. En 1946 la compañía solo había producido trece películas, en vez de las veinticuatro inicialmente previstas, y sufría pérdidas continuas de capital. Es más, a partir de 1947 buena parte de la plantilla propone la realización de películas de marcado tono izquierdista. No es menos cierto que, tal vez a causa de estos impulsos, fue precisamente en Toho donde se realizaron algunas de las películas pro-democráticas más representativas de la posguerra: Waga seishun ni kuinashi (No añoro mi juventud, Akira Kurosawa, 1946), Joyu (La actriz, Teinosuke Kinugasa, 1947), o Sensô to heiwa (La guerra y la paz, Satsuo Yamamoto y Fumio Kamei, 1947), en la que se reconocía, por primera vez en una película japonesa, la injusta ocupación de China y los delitos allí cometidos por el ejército japonés.

Sin embargo, estos buenos resultados artísticos no bastaban para apaciguar las tensiones. Puestos a corregir la conflictiva situación doméstica, en 1948 la dirección trató de despedir a un cierto número de sindicalistas disidentes. Pero la medida no hizo sino provocar una nueva huelga, más violenta que las anteriores, y que los miembros del sindicato se sublevaran, llegando a ocupar los estudios, donde se atrincheraron durante 195 días. Para desalojarlos, tuvieron que intervenir conjuntamente la policía japonesa y el ejército norteamericano, armados con tanques, vehículos blindados y hasta con aeroplanos. Finalmente, los estudios fueron tomados; los alborotadores, detenidos, y los líderes del sindicato, expulsados de la Toho.

Este grave incidente arrastró otras consecuencias. El ejército americano se tomó el asunto muy en serio, al temerse que el brote de insurrección laboral en Toho podría ser el preludio de un generalizado movimiento revolucionario izquierdista, amparado por el Partido Comunista Japonés. De manera que decidieron cortar por lo sano y dar un escarmiento ejemplar. De este modo, se purgaron los estudios de todos los elementos subversivos o sospechosos. En particular, Toho despidió a trece trabajadores; Shôchiku a sesenta y seis, y Daiei a treinta.

Como es de suponer, durante este periodo turbulento apenas se produjeron películas. Y la mayoría de ellas se orientaban hacia las directrices prodemocráticas que imponía el SCAP. En Shôchiku durante esta temporada contaron con la presencia de Kenji Mizoguchi, quien durante estos años de transición filmó algunas de las producciones más representativas de los años MacArthur: Utamaro o meguru gonin no onna (Cinco mujeres alrededor de Utamaro, 1947), uno de los primeros jidai geki tras la ocupación; Yoru no onnatachi (Mujeres de la noche, 1948), en la que se denunciaba la situación opresiva de la mujer. Esta película se sitúa, dentro del catálogo mizoguchiano, entre la muy expresiva Josei no shori (La victoria de las mujeres, 1946), y la no menos reivindicativa Waga koi wa moenu (Llama de mi amor, 1949), en la que se homenajeaban los orígenes del movimiento feminista en Japón (Santos, 1993, pp. 74-77).

Al cobijo del temporal

A partir de 1949 empieza a recuperarse la producción y se realizan películas importantes, como Nora Inu (El perro rabioso), de Akira Kurosawa. Pero este año supone, además, el comienzo de una etapa de plenitud de Yasujirô Ozu. Tras ser liberado del campo de concentración en que había sido recluido tras la guerra, este último director pudo regresar a su país. Allí prosigue su andadura en el género shomin-geki (películas sobre gente corriente) con Nagaya shinshiroku (Historia de un vecindario, 1947) y Kaze no naka no mendori (Una gallina al viento, 1948). El reencuentro con su guionista predilecto, Kogo Noda, dará un nuevo y decisivo impulso a su obra. Aquel mismo año de 1949 realiza Banshun (Primavera tardía), que merece figurar entre sus grandes obras maestras. Al año siguiente Akira Kurosawa dirige Rashômon (1950), un hito fundamental en el desarrollo de la cinematografía japonesa, y el comienzo de su proyección internacional.

Habría de confundirse quien considerara el “efecto Rashômon” como un caso aislado en una cinematografía que ya daba muestras de un vigor extraordinario, y en la que el tejido industrial se hallaba perfectamente consolidado. Conforme a la nueva organización empresarial, prácticamente la totalidad del mercado japonés fue dividido entre cinco grandes productoras: Toho, Toei, Shôchiku, Daiei y Shin Toho. Respetando los principios de su propio país, las fuerzas de ocupación americanas velaron para evitar tendencias monopolizadoras entre las grandes compañías. Sin embargo, las medidas proteccionistas no pudieron impedir que se cerraran algunas pequeñas empresas. En compensación, la pionera Nikkatsu fue resucitada en 1953.

Cada uno de los grandes estudios competirá mediante diversas estrategias comerciales. En estos momentos la productora Daiei, bajo la dirección de Masaichi Nagata, comienza una exitosa andadura que culminará con numerosos premios en festivales internacionales. Por su parte, Toho se convierte en la principal productora de películas de época. La entrañable Shôchiku sobrevive gracias a sus populares dramas familiares y comedias domésticas. Sin embargo, cuando el filón parecía agotado, encuentran nuevas posibilidades en el cine de yakuzas.

De este modo, la recuperación de la industria cinematográfica fue asombrosa: en 1946 fueron realizadas 69 películas que se exhibían en las 1.137 salas con que contaba el país. Solo cuatro años después, la cifra había ascendido a 215 largometrajes, mientras que en 1953 (el año de Cuentos de Tokio y Cuentos de la luna pálida) se llegaba a 302. En 1960 se alcanza la cifra redonda de 555 títulos, que iluminaban las más de seis mil salas repartidas por todo el archipiélago. Desde ese momento, la producción decae, para estabilizarse a principios de los años ochenta en alrededor de los trescientos títulos anuales (Tessier, 1990, p. 155). Comenzada la década de los sesenta ya había dieciocho productoras, muchas de las cuales eran pequeñas compañías independientes que luchaban por competir contra la hegemonía de los grandes estudios.

Fruto de esta efervescencia, una nueva generación de cineastas comienza a emerger. Durante esta década convivirán los clásicos (Mizoguchi, Ozu, Naruse) con los jóvenes que les tomarán el relevo. Entre ellos, además del gran Kurosawa, es imprescindible recordar nombres como Keisuke Kinoshita, Kon Ichikawa, Kaneto Shindo y Tadashi Imai. Con ellos destaca una nueva generación de estrellas que sustituyen a las de décadas anteriores: Hideko Takamine, Toshiro Mifune, Masayuki Mori, Machiko Kyo. En el caso de Ozu, se suman nuevos rostros a los ya conocidos en sus películas anteriores: Setsuko Hara es, sin dudas, la incorporación más importante. Pero asimismo intervendrán en sus películas otros actores jóvenes que se consagrarán en sus películas: Chikage Awajima, Keiko Kishi, Ineko Arima, Haruko Sugimura o Kuniko Miyake, entre las actrices, y Shin Saburi o Keiji Sada en la representación masculina. A todos ellos se suma el incombustible Chishû Ryu, quien venía acompañando a Ozu desde los inicios mismos de su carrera.

Todos los estudios, que financieramente se veían respaldados por el enorme mercado interior, dieron a los cineastas un grado de libertad insólito hasta la fecha. Por primera vez, los estudios alentaban nuevos proyectos. Se favorece la realización de nuevos géneros y nuevos modos de hacer cine. Por citar un ejemplo representativo: el haha-mono, o películas de madres, tan habituales en el cine anterior a la derrota, se vio reemplazado por el tsuma-mono, o películas de esposas. Las convenciones de ambos géneros son similares, pero no dejamos de observar que en estos momentos la esposa reemplaza a la madre en el protagonismo dramático, acusando su mayor importancia en la sociedad posbélica. Cabe añadir el relevo generacional en las propias salas oscuras: la mayor asistencia a las mismas corresponde a las nuevas espectadoras, a la sazón novias o esposas, que suelen asistir al cine acompañadas de amigos o parejas.

Además de reciclar viejos géneros, se llegó a transitar otros nuevos: el kaiju eiga (cine de monstruos nucleares) sería el más notable. Y las nuevas películas aún se permiten incorporar la sátira de instituciones venerables, lo que anteriormente hubiera sido mal visto. Así, la autoridad patriarcal, las prostitutas o los rancios códigos de honor feudales se vieron filtrados por el tamiz satírico.

Saigô Takamori ante los niños perdidos. Coda

La suerte de Japón y de su cine se ejemplifican perfectamente en Historia de un vecindario (Nagaya shinshiroku), dirigida por el maestro Yasujirô Ozu en 1947. A lo largo de esta crónica de incertidumbres y de miseria son frecuentes las imágenes de niños errabundos, sin tutela: caminan sin rumbo fijo en pos del padre perdido; pescan a orillas del río Sumida, donde se reúnen para jugar al tiempo que se procuran subsistencia (Santos, 2005, pp. 362-364). Aunque sea este el único ejemplo que brinda la filmografía de Ozu, Nagaya shinshiroku es una de las muchas películas que, sobre niños huérfanos y desamparados, se rodaron en el Japón de posguerra, y que a duras penas superaron el escrutinio del censor (Hirano, 1992, p. 74).

Sin aludir de manera explícita al conflicto —por razones obvias de censura—, son numerosos los indicios que dan cuenta de una situación de grave penuria posbélica. No es difícil hallar vínculos con el paisaje urbano y con situaciones dramáticas próximas al Neorrealismo. Los niños abandonados o huérfanos, y su difícil supervivencia, nos remiten a los clásicos italianos como El limpiabotas (Vittorio de Sica, 1946) e incluso Ladrón de bicicletas (id., 1948) o Alemania, año cero (Roberto Rossellini, 1947). También Hiroshi Shimizu filmó durante estos años una conocida película sobre los huérfanos de guerra: Hachi no su no kodomotachi (Los niños de la colmena, 1948). Todos estos largometrajes comparten el sentimiento de piedad hacia los pequeños desamparados que, en la película de Ozu, se refugian bajo la mirada atenta del último samurai.

Imágenes 1.1, 1.2, 1.3. Monumento a Saigô Takamori en el Parque Ueno, Tokio. Historia de un vecindario (1947).

Héroe romántico para algunos, parangón de los valores más reaccionarios y belicosos para otros, Saigô Takamori (1827-1877) es uno de los héroes históricos que han alimentado la cultura popular japonesa. Los niños perdidos se congregan en torno al monumento consagrado al paladín, defensor de unos valores que ya se saben anacrónicos y perseguidos. En la suerte de estos muchachos sin rumbo, resignados a su miseria, se reconoce el futuro incierto que se abre sobre el país derrotado y también sobre su cinematografía. Ajeno al devenir de los tiempos, el héroe permanece hierático y vigilante desde el pedestal, amparando con su autoridad moral a los infelices que solicitan su protección. Los niños sin hogar son protagonistas de un nuevo relato que se abre ante un pueblo derrotado que no tardará en resurgir de las cenizas, reconciliando por fin los antiguos valores con las exigencias de una nueva sociedad pujante, moderna y democrática. Los niños perdidos a la sombra de Saigô: memoria y paisaje del cine japonés tras la guerra. Batidos por la historia, al cobijo del temporal.