Читать книгу Meschugge sind wir beide - Claudia S. C. Schwartz - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

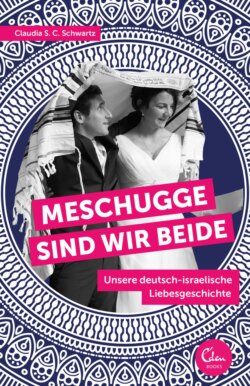

Sabba Perez und Safta Sara – Shauls Großeltern

Оглавление»Al Capone«, Etty, Perez, Itzhak und Eatan

Es gibt ein altes Foto von meinem Sabba Perez, meinem Opa, und mir, das ich sehr mag: Mein Sabba hält mich – einen zweijährigen Knirps – mit einem Arm eng umschlungen, mit der Hand seines anderen Arms streichelt er ein Pferd. Eine Zigarette hängt ihm aus dem Mund und er grinst breit in die Kamera. Das ist mein Sabba – ein starker Mann, denn er hält mich. Ein positiver Mensch, denn er zeigt ein großes Lächeln. Ein Mann, der das Leben genießt – davon zeugt die Zigarette.

Er wurde am 29. oder 30. Dezember 1929 oder 1930 als Paul in Buhus¸i, einer kleinen Stadt in Rumänien, in eine moderat-religiöse jüdische Familie hineingeboren. Neben ihm, dem Ältesten, gab es noch drei Geschwister: Hanna, Reuven und Simon, der von allen nur Lulu genannt wurde. Sein Vater hatte eine Bäckerei. Außerdem pflanzte er Kürbisse an – wie es in unserer Familie über viele Generationen hinweg gemacht wurde. »Deswegen lautete unserer Familienname Bostan – Kürbis«, erzählte mein Opa.

Als mein Opa nach dem Holocaust nach Israel kam, begann für ihn nicht nur ein neues Leben, er bekam auch einen neuen Namen. Aus Paul wurde Perez, aus Bostan wurde Bustan – das bedeutet im Hebräischen und Arabischen »schöner Garten«. Und so heißen wir heute.

In Rumänien ging mein Opa zuerst in eine christliche Schule. Als er in der zweiten Klasse war, sagte eines der Kinder zu ihm: »Wenn du es wagst, morgen wieder zur Schule zu kommen, lege ich deinen Kopf unter den Wagen des Schulleiters!« Mein Opa erzählte dies zu Hause sofort seinem Vater Saul. Am nächsten Tag ging Saul in die Schule, um mit dem Schulleiter zu sprechen. Der antwortete: »Vielleicht ist es besser, wenn Sie Ihr Kind zu Hause behalten.« Mein Uropa Saul verstand sogleich und veranlasste, dass alle seine vier Kinder auf eine jüdische Schule wechselten. Mein Opa ging dort bis zur fünften Klasse zum Unterricht. Dann war die Schulzeit für ihn schon vorbei. Er war ungefähr zehn Jahre alt, als der Krieg nach Rumänien kam und die Juden systematisch verfolgt und ermordet wurden.

»Mein Vater Saul wurde 1941 zur Zwangsarbeit verpflichtet und war drei Jahre lang von zu Hause weg. In dieser Zeit haben wir ihn kein einziges Mal gesehen«, erinnerte sich mein Opa. »Wir waren in diesen drei Jahren mit unserer Mutter allein zu Hause. Dann wurde meine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert, weil ihre Milz geplatzt war. Von da an waren wir vier Kinder auf uns selbst gestellt. Als der Größte unter ihnen musste ich mich um das Essen und alles andere kümmern. Wir hatten Glück, dass mein Vater einen christlichen Mitarbeiter hatte, der seine Bäckerei übernahm. Er lebte im Hinterhaus und brachte uns jede Nacht einen Laib Brot. So brauchte ich mich wenigstens nicht darum zu sorgen, dass wir Brot zu essen hatten. Doch der Mitarbeiter in der Bäckerei hatte Angst, dass ihn jemand sehen und verraten würde. Denn Juden zu helfen, war verboten und wurde mit dem Tode gestraft. Und so gab es Tage, wo er nichts lieferte. ›Heute gibt es kein Brot‹, sagte er dann.«

Um seine jüngeren Geschwister und sich zu versorgen, musste mein Sabba Geld verdienen. Und so fing er an, für fremde Menschen Holz zu schneiden. »Ich habe das Holz so klein geschnitten, dass man es ganz einfach in den Ofen schieben konnte. Es war eine sehr harte Arbeit und ich war erst zehn Jahre alt – aber ich hatte Arbeit.«

Wenn ich mit Freunden zu Besuch bei meinen Großeltern bin und wir am Essenstisch in der Küche sitzen, gebe ich ihnen voller Stolz den berühmten Gemüsesalat meines Opas zum Probieren. Er wird auch Israelischer oder Arabischer Salat genannt. Mein Sabba hat ein Geheimrezept mit Zitrone und viel Zwiebel, aber das wirklich Besondere an dem Salat ist, wie mein Opa den Salat schneidet – nämlich sehr, sehr klein.

Auch das Holzschneiden war für meinen Opa leider bald zu Ende. Mit zwölf Jahren wurden alle Kinder zur Zwangsarbeit verpflichtet. So musste er mit vielen Gleichaltrigen eine Straße von der Stadt zum Bahnhof bauen. »Und dann kam mein Vater auf einmal nach Hause und sagte, dass sie alle Juden umbringen und wir aus Rumänien wegmüssen«, erzählte mein Opa. Sie machten sich als Familie auf den Weg – durch Transsylvanien zur Grenze nach Ungarn.

»Wir wurden begleitet von einem Mann, dem mein Vater viel Geld gezahlt hatte, um uns zu helfen. An der Grenze eröffneten Beamte das Feuer auf uns. Der ›Helfer‹ lief sofort weg. Und wir flohen auch. Dabei wurde die Familie zerrissen: Vater und Mutter, mein kleiner Bruder Lulu und meine Schwester Hanna rannten zurück nach Rumänien. Mein Bruder Reuven, ein anderer Junge namens Menachem und ich liefen Richtung Ungarn.«

Mein Sabba erzählte, was dann passierte: »Wir waren drei kleine Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren, wir hatten nichts zu essen bei uns und sind ganz allein durch die Maisfelder und Wälder gelaufen. Vor Hunger konnten wir kaum gehen. Auf dem Feld aßen wir Mais und Kartoffeln, im Wald die Beeren. Dann versteckten wir uns in einem Maisfeld. Wir blieben dort vielleicht ein oder zwei Tage. Aber es kam uns vor, als wäre es ein ganzer Monat. Wir wussten vor Angst nicht, ob wir nach rechts oder links schauen sollten.«

Als mein Opa mir davon zum ersten Mal erzählte, war er sehr emotional. Ich hatte ihn so noch nie gesehen. Es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, was nach diesem Tag passiert ist. In seiner Erinnerung gibt es hier eine große Lücke. Es muss etwas so Traumatisches geschehen sein, dass er sich nicht daran erinnern will oder kann, denn jedes Mal erzählt er etwas anderes. Was ist tatsächlich passiert? Was in seiner Erzählung über die Jahre immer gleich blieb, war die Geschichte aus der Zeit davor – der Beschuss an der Grenze Ungarns – und der Zeit danach – dass er in DP-Lagern in Bayern war. Aber wie kam er in die DP-Lager? Kann sich ein zwölfjähriger Junge zum Kriegsende von Ungarn bis nach Bayern durchschlagen, ohne aufgegriffen zu werden?

Er erzählte, dass er später von einer Ordensschwester namens Maria in einem Kloster versorgt wurde. Das war das Kloster Indersdorf, 16 Kilometer von Dachau entfernt. Er hat auch einmal davon gesprochen, dass er eine sehr kurze Zeit im KZ in Dachau war und von dort mit anderen Kindern geflohen ist. Vom Kloster Indersdorf kam er dann über Rosenheim nach Frankreich und von dort zusammen mit seinem Bruder Reuven nach Israel. Das war nach der Staatsgründung 1948.

Bis in die Sechzigerjahre hinein wurden im israelischen Radio tagtäglich stundenlang Namen verlesen. Auch mein Opa hat seine Familie gesucht: »Paul und Reuven Bostan suchen Saul, Fanny, Hanna und Simon Bostan …« Doch die Suche blieb erfolglos. Mein Opa glaubte dann, seine Eltern und Geschwister seien tot.

25 Jahre später, im Jahr 1973, hatte sich eine kleine rumänische Gemeinde im Süden Israels gebildet – in Be’er Scheva in der Negevwüste, 120 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Mein Opa Perez war schon längst erwachsen und sein Sohn Eatan, mein Vater, bereits 19 Jahre alt. In einem rumänischen Gemeindehaus sollte es an einem Sommerabend eine Veranstaltung geben und mein Opa machte sich auf den Weg dorthin. Als er bei dem Gemeindehaus ankam, sah er einen Mann auf einer Bank sitzen. Meinem Opa wurden auf einmal die Knie weich. Er fragte einen Bekannten: »Kennst du den Mann, der da sitzt?« Der antwortete: »Ja, der ist zugezogen, Rumäne natürlich. Saul heißt er.« Mein Opa ging langsam auf den Mann auf der Bank zu und sagte: »Tati. Vater. Ich bin es, Paul.« So fand mein Opa nach 25 Jahren seine Familie wieder. »Das war der schönste Moment in meinem Leben«, sagte er. Alle hatten überlebt. Ein Wunder.

»Sabba. Opa. Wenn du zurück an deine Kindheit in Europa denkst: Was fällt dir dann ein?«

»Die Luft«, antwortete er. »Die Luft war so gut. Wenn ich etwas vermisse, dann ist es die europäische Luft.«

Mein Opa hat nie wirklich über seine Kindheit in Rumänien und die Zeit im Krieg gesprochen. Eigentlich gibt es das Wort »Krieg« für den Zeitraum 1933 bis 1945 in Israel nicht. Bei uns heißt das »Schoa« – der Holocaust. Für uns Juden war diese Zeit kein Krieg, sondern ein Massaker. Du wirst damit schon konfrontiert, wenn du im Kindergarten bist.

Der Holocaust-Tag heißt »Tag des Gedenkens an die Schoa und Heldentum«. Die schrecklich laute Sirene, die dann zu hören ist, erschreckte mich schon als kleiner Junge im Kindergarten. Um zehn Uhr morgens heulen dann in ganz Israel die Sirenen – volle zwei Minuten lang. Die Menschen lassen alles stehen und liegen. Die Autos auf den Straßen stehen still, die Busse und Züge halten an – rund sechs Millionen jüdische Israelis bleiben schweigend und wie eingefroren stehen. Die Fahnen wehen auf Halbmast und im Radio gibt es nur traurige Musik zu hören, im Fernsehen nur Dokumentationen und Filme über den Holocaust zu sehen.

Schon als vierjähriges Kind hörte ich die grauenvollen Geschichten des Holocausts – dass andere uns so gehasst haben, dass sie versucht haben, uns auszulöschen, und sie Millionen von uns ermordet haben. Ich erinnere mich, dass ich wie alle anderen Kinder in meiner Schulklasse von unserer Lehrerin gefragt wurde, ob wir jemanden in der Familie haben, der ein Holocaustüberlebender ist. Ich wusste schon irgendwie, dass meine rumänischen Großeltern während des Holocausts Kinder waren, aber die genaue Geschichte hatte ich noch nicht gehört. Mein Vater und seine Geschwister haben ihre Eltern nie gefragt, was genau im Holocaust passiert ist. Es war wie ein Tabu. Man hat einfach nicht danach gefragt. Nur als die Enkelkinder zur Welt kamen, erst mein Bruder und dann ich, redeten zuerst mein Sabba und dann auch meine Safta Sara – meine Oma – ein wenig darüber.

*

Es war das Jahr 1941. Meine Oma Sara war sieben Jahre alt. Sie lag mit ihren drei Geschwistern Schmuel, Chari und René unter dem Bett. Ihre Mutter hatte sie dort versteckt. Die Mutter lag über ihnen im Bett. Sie war tot. Ein deutscher Soldat hatte sie erschossen.

Meine Oma und ihre Geschwister hatten große Angst. Sie blieben unter dem Bett versteckt. Wie lange, können sie später nicht mehr sagen. Es fühlte sich an wie Tage, vielleicht waren es nur Minuten. Auf einmal hörten sie, wie sich die Tür öffnete und Schritte sich dem Bett näherten. Plötzlich schaute ein Gesicht unter das Bett und sah sie an. Es war ihre Tante.

Es war zu gefährlich, die Mutter und die Kinder aus dem Haus zu schaffen.

Eine Woche lang lag der tote Körper auf dem Bett.

In der Stadt Ias¸i (deutsch: Jassy) in Rumänien hieß es am 27. Juni 1941: »Tot¸i jidanii afara˘!« »Alle Juden raus!« Ein Mob aus rumänischen Bürgern und Polizisten und deutschen Wehrmachtssoldaten zog durch die Stadt. Aus Angst beschrifteten Bewohner ihre Häuser: »Hier wohnen Christen, keine Juden.« Ein paar Bürger warnten ihre jüdischen Mitmenschen, andere ließen ihrem Hass freien Lauf. Sie verrieten ihre jüdischen Nachbarn, stahlen vor deren Augen ihren Schmuck, Kleidung, Möbel – und schlugen und mordeten gemeinsam mit der Polizei und den Soldaten.

»Da!« Der Rumäne zeigte auf ein Haus. »Da wohnen Juden!« Zwei deutsche Wehrmachtssoldaten und mehrere rumänische Polizisten gingen mit schnellen Schritten auf das Haus zu. Der Rumäne hieß Constantin. Er zeigte auf das Haus der Familie Rabinowitz. Es war das Haus meiner Urgroßeltern. Er war ihr Nachbar. »Holt sie heraus«, rief ein Polizist. Constantin brach die Tür auf. Er und die Polizisten stürmten hinein. Sie zerrten meinen Urgroßvater Benjamin und seinen Schwager Leon auf die Straße. Mit Holzlatten prügelten sie auf die beiden Männer ein. Meine Urgroßmutter Etty kam aus dem Haus gerannt. Zuvor hatte sie ihre Kinder unter dem Bett im Vorzimmer versteckt. Die Polizisten griffen sie und schlugen ihr immer wieder auf den Kopf.

Blutüberströmt brach sie zusammen. Sie schaute auf. Neben ihr lag ihr Schwager Leon auf dem Boden. Er lebte nicht mehr. Die Polizisten hatten ihn totgeprügelt. Sie sah, wie die Polizisten ihrem Mann, meinem Uropa Benjamin, unter die Arme griffen und ihn schwer verletzt wegschleiften. Jetzt zeigte der Wehrmachtssoldat auf sie. Dann zündete er sich eine Zigarette an. Der Nachbar Constantin packte meine Urgroßmutter, zog sie ins Haus und schmiss sie auf das Bett. Darunter lagen meine Oma und ihre Geschwister. Der deutsche Soldat stand an der Haustür und rauchte seine Zigarette zu Ende. Dann ging er hinein. Er zog seine Waffe und erschoss meine Urgroßmutter Etty.

Die Polizisten schleiften meinen Urgroßvater Benjamin zur Polizeistation. Wohin er auch blickte, sah er tote Körper auf der Straße.

Beim Hauptsitz der Polizei wurden die Juden der Stadt gesammelt. Es wurden mehr und mehr. Es waren Hunderte, Tausende. Dann ging es los. Über Stunden hörte man das Knattern der Maschinengewehre der rumänischen Soldaten. Sie erschossen die jüdischen Bürger massenweise im Hinterhof.

An einem einzigen Tag wurden in Ias¸i 13.000 Juden ermordet. Es war eines der gewalttätigsten Pogrome in der jüdischen Geschichte Rumäniens. Die Überlebenden des Massakers wurden mit Gewehren und Bajonetten zu den Zügen getrieben. Über hundert Menschen wurden in einen einzelnen Waggon gepfercht. »Es war so eng, dass du die anderen Menschen nicht sehen konntest«, erzählte später mein Uropa Benjamin. Er war in einem der Waggons.

Die Wagen wurden verriegelt. Benjamin hörte das Hämmern. Sämtliche Luftschlitze wurden von außen zugenagelt. Sie, die Eingeschlossenen, sollten keine Luft bekommen. Schließlich fuhr der Zug los. Es war Hochsommer. Der Zug fuhr und fuhr und hielt nicht an. Die Eingepferchten hatten nichts zu essen, nichts zu trinken. Sie drehten durch, verloren den Verstand. Mein Uropa trank seinen eigenen Urin. Ganze sieben Tage fuhr der Zug zwischen drei Ortschaften hin und her. Hin und her. Immer wieder hin und her, hin und her. Die Menschen starben – einer nach dem anderen. An Durst, Hunger oder sie erstickten. Es war der »Todeszug von Ias¸i«.

Als die Waggons am siebten Tag geöffnet wurden, fielen massenweise tote Körper heraus. Von fünftausend Menschen hatten am Ende nur 1100 überlebt. Mein Urgroßvater war einer von ihnen. Am Leben blieb er durch Zufall. Im Waggon gegen die Wand gepresst, sah er einen Nagel im Holz. Indem er ihn und damit ein Stückchen Holz mit hinauszog, kam ein bisschen Luft herein. Mein Uropa drückte seine Nase gegen das Loch. Das rettete ihm das Leben.

Mit anderen Überlebenden kam er in ein Arbeitslager. In einer Fabrik wurde er zur Zwangsarbeit eingesetzt. Dort verlor er ein Auge und das Gehör auf dem linken Ohr. Außerdem die Hälfte seiner Kopfhaut. Die war verbrannt. Wie es dazu kam, erzählte er nicht. Ob er sich bei der Arbeit verletzte hatte? Oder ihm das zugefügt wurde?

Zum Arbeitseinsatz in der Fabrik wurden die Gefangenen täglich mit Zügen gebracht. Da bot sich eines Tages die Gelegenheit: Mein Uropa schaffte es, von dem fahrenden Zug zu springen. Er verletzte sich dabei schwer, doch er konnte fliehen. Kurz danach, im August 1944, wechselte Rumänien die Seiten und trennte die Allianz mit Nazideutschland. Der Krieg war vorbei.

Mein Uropa Benjamin hatte überlebt. Doch als er nach Ias¸i zurückkam, erfuhr er, was mit seiner kleinen Familie passiert war: seine Frau ermordet und seine Kinder verschwunden. Es sollte noch eine Weile dauern, bis er seine vier Kinder wiederfand. Seine Schwägerin Rosa, die Schwester seiner ermordeten Frau, die die Kinder unter dem Bett gefunden hatte, hatte sie in ein Waisenhaus gebracht. Das kleinste – René, drei Jahre alt – war von einer kinderlosen rumänischen Familie adoptiert worden. Benjamin sah sie erst 1973 als erwachsene Frau wieder – in Israel. Da war sie schon verheiratet und hatte eigene Kinder.

Meine Oma Sara war mit ihren Brüdern Chari und Schmuel noch in dem Waisenhaus, doch war Benjamin zu schwach, um seine Kinder zu sich zu nehmen. Er besaß ja auch nichts mehr – kein Haus, kein Geschäft, nichts. Er besuchte sie regelmäßig im Waisenhaus und nach einem Jahr holte er die Kinder ganz zu sich. Außerdem heiratete er wieder – seine Schwägerin Rosa, die selbst ihren Mann Leon verloren hatte. Das Leben musste schließlich weitergehen.

Ja, das Leben ging weiter. Sie hatten den Holocaust überlebt. Mit ihrem älteren Bruder Schmuel ging meine Oma Sara im Alter von 14 Jahren nach Holland. Dort lernten sie Hebräisch und bereiteten sich auf das Leben in Israel vor. Die zionistische Jugendorganisation »Dror« (Deutsch: Freiheit) brachte sie nach der Staatsgründung im Jahr 1948 nach Israel. In den 1950er-Jahren folgte ihnen Uropa Benjamin. Er trug immer einen langen schwarzen Mantel und einen großen schwarzen Hut sowie eine sehr dunkle Sonnenbrille – um die verbrannte Kopfhaut und sein verlorenes Auge zu bedecken. Aufgrund seiner Erscheinung nannte man meinen Uropa nur noch bei einem Namen: Al Capone.

Er war ein Mann von Statur und seine Bekleidung machte Eindruck. Wenn Al Capone die Straße entlangging, wichen die Menschen ihm häufig aus und machten ihm Platz. Sie nickten ihm anerkennend zu. Er bekam immer die besten Plätze in Restaurants, Cafés oder in der Oper zugewiesen. Mit seiner Kleidung passte er nicht recht in das staubige und heiße Bild Israels. Schon gar nicht nach Tel Aviv oder in die Wüstenstadt Be’er Scheva, wo man umgeben war von Kamelen, Beduinen und Sand, Sand, Sand …

Auch meine Oma war immer ganz elegant und fein gekleidet. Sie ging regelmäßig in die Oper und noch heute, mit ihren 78 Jahren, sitzt sie einmal pro Woche beim Friseur, um sich die Haare frisieren zu lassen. Selbst im Haus trägt sie roten Lippenstift und ihre Sammlung an Goldringen an den Fingern.

Im Jahr 1952 lernte sie bei ihrer Cousine meinen Opa kennen. Die Cousine machte Schiduch – also verkuppelte sie quasi – und meinte: »Komm, ich will dir jemand vorstellen. Er kommt auch aus Rumänien.« Meiner Oma hat gefallen, dass mein Opa so ruhig und schüchtern war. Mein Opa hingegen meint, dass ihr sein männlich-machohaftes Auftreten und die muskulösen Arme gefallen haben.

Auf jeden Fall heirateten sie ein halbes Jahr später und bekamen insgesamt vier Kinder. Der Erstgeborene ist mein Vater Eatan. Das bedeutet im Hebräischen »stark«. Seinen Namen hat er in Anlehnung an seine ermordete Großmutter erhalten. Auch der Bruder meiner Oma, Schmuel, wollte seiner Mutter gedenken und benannte seine erste Tochter nach ihr: Etty. Doch meinte das Schicksal es nicht gut mit ihr.

Mit Mitte zwanzig ging Etty mit ihrem Mann nach Kairo, Ägypten. Er arbeitete dort in der Israelischen Botschaft. Im Jahr 1986 wurde eine internationale Fachmesse in Kairo veranstaltet und Etty war Teil des Personals, das Israel auf dieser Fachmesse repräsentieren sollte. Ein Auto der Botschaft sollte sie mit drei weiteren Kollegen zum Veranstaltungsort bringen. Als das Auto gerade das Gelände der Botschaft verließ, fielen mehrere Schüsse. Eine ägyptische Terrororganisation hatte es auf den israelischen Botschafter abgesehen. Doch der saß nicht im Auto. Die drei Angestellten wurden schwer verletzt – Etty war auf der Stelle tot.

Im Wohnzimmer meiner Großeltern hängt ein großes Bild von ihrer Nichte, daneben ein Foto meiner Uroma. Die beiden Ettys hängen nebeneinander. Heute ist meine Oma Sara an Demenz erkrankt. Einmal hat sie beim Friseur dreimal hintereinander bezahlt, weil sie glaubte, sie hätte es noch nicht getan. Sie heckt kleine Streiche aus, lacht viel und meistens ist nicht klar, worüber. Sie wird immer mehr zum Kind.

Zu meiner Oma habe ich eine besonders innige Beziehung. Sie liebt die Musik. Meine Oma kam immer zu meinen Konzerten und brachte gleich alle ihre Freundinnen mit. Und sie war auch immer darum bemüht, dass wir alle gut aussahen – stundenlang hat sie unsere Kleidung gebügelt, inklusive unserer Unterhosen. Immer wenn ich mit meiner wilden Lockenmähne bei ihr zu Besuch war, meinte sie entrüstet: »Shauli, hast du dich mit deinem Friseur gestritten, oder was?«

Wenn ich heute meine Oma nach ihrer ermordeten Mutter und dem Pogrom in Ias¸i frage, weicht sie aus. »Meine Mutter ist an einer Krankheit gestorben«, sagt sie. Die traumatische Wahrheit, wie ihre Mutter wirklich ums Leben kam und was der Familie in Rumänien widerfahren ist, ist aus ihrer Erinnerung gelöscht. Oder vielleicht will sie sich auch nicht mehr daran erinnern?

Ich bin geschockt und fasziniert zugleich von dem, was meine Großeltern und ihre Familien im Holocaust erlebt haben. Über das meiste haben sie geschwiegen. Wie auch viele andere Holocaustüberlebende haben sie sich geschämt. Nun lebe ich in Deutschland. Hier kann ich erst richtig verstehen, was im Krieg passiert ist, und setze mich damit zum ersten Mal intensiv auseinander.

Erst jetzt – nach vielen Jahren und als Erwachsener – habe ich für mich die richtigen Fragen gefunden: »Wie hast du dich gefühlt damals?« oder »Hattest du Hoffnung?«. Und obwohl mein Opa mit seinen 82 Jahren eher dazu bereit ist, offen über alles zu sprechen, sind siebzig Jahre einfach eine zu lange Zeit. Vieles ist aus der Erinnerung verschwunden. Ich werde niemals genau wissen, was mit meinem Opa geschehen ist.

Der Holocaust ist immer irgendwie da. Es ist, als ob er in uns drinsteckt, in unseren Körpern. Der Holocaust ist ein Teil von uns – ob wir es wollen oder nicht. Durch das israelische Bildungssystem wurde ich, was den Holocaust und Deutschland betrifft, schon als Kind beeinflusst – wie alle anderen Israelis auch. Es wird uns zwar nicht direkt eingeflößt, dass wir die Deutschen hassen sollen, doch es bleibt ein kollektives ungutes Gefühl gegenüber Deutschland. Was ist das für ein Volk, von dem solch ein Horror ausging? Was sind das für Menschen?

Heute ist eine andere Zeit. Und trotzdem gibt es Israelis, die eine Abneigung gegenüber Deutschland und den Deutschen verspüren – wie meine Tante Ariela zum Beispiel. Sie ist die einzige Tochter meiner Großeltern. Als sie mich in Berlin besucht hat, hat sie es kaum ausgehalten. Von meinen Großeltern wiederum, die diese Zeit ja selbst erlebt haben, habe ich nie ein schlechtes Wort über Deutschland oder die Deutschen gehört. Im Gegenteil, sie waren nach dem Krieg sogar mehrmals in Deutschland zu Besuch. Der Schwarzwald hat ihnen besonders gut gefallen.

Und mich hat es auch nicht davon abgehalten, hierherzuziehen. Ich wollte eigentlich schon immer nach Deutschland. Als Kind war ich zum ersten Mal hier – in München kauften mir meine Eltern meine erste Mandoline. Im Jahr 2011 traf ich dann eine Entscheidung: Ich wollte auswandern – nach Deutschland. Ich kündigte drei sehr gute Engagements als Komponist und Dirigent in Israel und löste in Jerusalem meine Dreizimmerwohnung mit Balkon auf. Ich verkaufte mein Auto. Ich verkaufte mein Klavier, meine zwei Mandolinen, meine drei Gitarren und meine Laute. Ich verkaufte meine große Plattensammlung für einen Spottpreis. Ich trennte mich von allem, so als ob ich wüsste, dass ich nicht zurückkommen würde. Von einer Sache konnte ich mich dann aber doch nicht trennen – von meiner La Pavoni: eine italienische Espressomaschine. Ich packte sie sicher in einen Karton und schickte sie per Luftpost nach Berlin.

Mein Sabba Perez und meine Safta Sara beglückwünschten mich zu meiner Entscheidung: »Ja, geh nach Deutschland! Lebe die Kultur, mach deine Musik«, sagten sie. Andere fragten, warum es denn bitte schön ausgerechnet Deutschland sein müsse. Und wieso überhaupt Israel verlassen? »Du hast hier doch alles: eine tolle Karriere, deine Wohnung, deine Familie.« Ja, warum genau, das wusste ich auch nicht. Ich hatte einfach ganz stark das Gefühl, dass ich nach Deutschland muss.

Vielleicht würde ich in ein paar Jahren wissen, warum ich hierherkommen sollte?