Читать книгу Meschugge sind wir beide - Claudia S. C. Schwartz - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

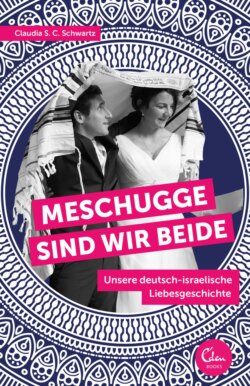

Der Kuss des Jahrhunderts

ОглавлениеShaul und Bruder Benny

»Krass«, höre ich mich sagen. Etwas Intelligenteres kommt in diesem Moment leider nicht aus meinem Mund heraus. Ich schaue noch mal auf das Bild von Shauls Opa Perez. Wie der Holocaust so weit weg und doch wieder so nah sein kann. Zwei Generationen. Zum ersten Mal begegne ich einem Enkel von Holocaustüberlebenden, der mir deren Geschichte erzählt, und ich kriege den Mund nicht auf. Gibt es denn etwas zu sagen?

Schuld und Scham fühle ich nicht, nein, doch ich fühle mich sonderbar leer und schwer. Unendlich viele Fragen und Gedanken schießen mir in den Kopf. Wie würde ich Deutschland und die Deutschen durch die Brille eines Enkels von Holocaustüberlebenden sehen? Und was wäre, wenn Shaul und ich vor siebzig Jahren gelebt hätten – wie hätte dann unsere Begegnung ausgesehen?

Gerade fühlt es sich so an, als könnte ich ewig auf Shauls blauem Sofa sitzen bleiben. Ich würde ihm gern noch viele Fragen zu ihm und seiner Familie stellen, doch es ist inzwischen drei Uhr nachts und auf mich wartet noch eine abenteuerliche Heimreise von Mitte nach Neukölln mit den Berliner Verkehrsbetrieben. Mir ist nicht nur schwindlig vom Rotwein, sondern auch von Rosch ha-Schana, Shauls geheimem Wunsch fürs neue Jahr, von Al Capone und der Vorstellung, wie sich seine Oma unter dem Bett versteckt hielt.

Als wir uns an der Tür verabschieden, torkele ich Shaul entgegen. Wir umarmen uns. Ich habe heute viel Persönliches über ihn erfahren und fühle mich ihm sehr nah. Schnell hauche ich ein »Auf bald!« und schwanke dann die Treppe hinunter. Shaul hatte recht – der Abend hat uns sehr gut getan.

Ich weiß, dass es passiert. Aber wenn es dann so weit ist, leide ich trotzdem jedes Mal wieder wie ein Hund: Heute findet der erste Durchlauf des Stücks statt. Der künstlerische Leiter des Theaters, die Regisseurin, die Dramaturgin, der Bühnenbildner und die Kostümdesignerin sitzen aufgereiht vor mir. Ich fühle mich wie vor dem Schießgericht. Shaul lächelt mir ermutigend zu. Doch der erste Durchlauf tut immer weh. Er wird relativ früh gemacht, damit der Regisseur und das gesamte künstlerische Team ein Bild vom Gesamtkonzept bekommen. Für mich als Schauspielerin ist das immer eine Qual.

Nach der Besprechung krieche ich ganz geknickt zur Tür heraus. Es ist schon spät geworden, als sich das ganze Team draußen voneinander verabschiedet und in die unterschiedlichsten Richtungen von dannen zieht. Ich bin mies gelaunt, schließe mein Fahrradschloss auf und sage laut zu mir selbst: »Mann, war das scheiße. Ich brauche ein Bier!« Neben mir ist ein Knacken zu hören und ich drehe mich blitzschnell um. Shaul steht im Dunkeln mit seinem Rad vor mir und sagt: »Ich geh ein Bier mit dir trinken.«

Na gut, dann habe ich eben einen Zeugen, wenn ich gemeinsam mit meinem Frust im Bierkrug versinke. Wir radeln los und halten nach ein paar Kurven an einer spanischen Tapasbar an. An einem kleinen Tisch mit gemütlichem Kerzenlicht lassen wir uns nieder. Ich bestelle gleich ein Bier und lasse meinem Missmut freien Lauf: Die Arie ist zu hoch, die Requisiten sind zu simpel, das Kostüm ist zu eng, die Regisseurin zu streng und ich bin zu schlecht. Ich schaue den Kellner an und zeige auf mein leeres Glas: »Noch ein Pils, bitte!« Shaul hört mir geduldig zu. Er hat auch keine andere Wahl. Ich rede ohne Punkt und Komma. Irgendwann hole ich gezwungenermaßen Luft und lege meine Stirn flach auf dem Tisch ab: »Och, ich habe eigentlich gar keine Kraft mehr, über das Stück zu reden.«

Shaul lehnt sich nach vorn: »Claudia, hakol je beseder. In Israel ist das die Antwort auf jede zweite Frage: Alles wird gut.«

Ich hebe meinen Kopf von der Tischplatte. »Ha-kol je be-se-der.« Langsam lasse ich mir den hebräischen Satz auf der Zunge zergehen. So fühlt sich also »Alles wird gut« an. Ich schaue Shaul in die Augen und flüstere verzweifelt: »Ich hoffe es.«

Er lächelt mich an: »Hab Vertrauen!«

Einen Moment lang sagen wir beide gar nichts. Dann schlage ich vor: »Komm, lass uns das Thema wechseln!« Shaul bestellt noch eine Runde Bier für uns und der Kellner bringt dazu einen Korb Brot mit Oliven. Wir unterhalten uns über Gott und die Welt und verlieren jegliches Zeitgefühl. Die Kerze auf unserem Tisch ist schon abgebrannt und die Tapasbar leert sich stetig. Was um uns herum geschieht, nehmen wir gar nicht mehr so genau war. So als säßen wir in einer Blase, haben wir nur Augen und Ohren füreinander. Shaul und ich lachen, als würden wir uns schon ewig kennen. Bis wir wieder auf Shauls Familiengeschichte zu sprechen kommen.

»Was ist mit den Großeltern mütterlicherseits?«, frage ich. »Was haben sie im Holocaust erlebt?«

Shaul schüttelt den Kopf. »Die Familie meiner Mutter kommt aus dem Iran.«

»Aus dem Iran?«, frage ich verwundert.

Shaul lächelt mich an, lehnt sich zurück und erzählt.

Meine Oma Leah lebte mit ihren Eltern und sieben Geschwistern in Teheran. Ihr Vater, mein Uropa Yosef Israel, war Musiker. Er spielte die traditionelle iranische Trommel und hatte eine Band zusammen mit seinen Cousins. Mit dieser Band reiste er durch das Land, um für die Menschen zu spielen – sie traten sogar am Hofe des Schahs auf. Yosef war die meiste Zeit unterwegs, sodass meine Urgroßmutter die acht Kinder allein großziehen musste.

Mein Opa Nissim ist in Kermanscha aufgewachsen. Das ist eine Region im Nordwesten des Iran, an der Grenze zum Irak. Sein Vater, mein zweiter Uropa Faradsch Chaim Tabibi, besaß dort viel Land, einige Häuser und sogar eine Synagoge. Er war ein sehr religiöser Mann und hat mit Hingabe die Kabbala studiert. Als Arzt für Naturheilkunde war er sehr bekannt und gelangte dadurch auch zu einem gewissen Wohlstand. Und er hatte insgesamt drei Frauen und 15 Kinder. Vielleicht hatte er die drei Frauen gleichzeitig oder eine nach der anderen – das weiß ich nicht. Aber das war im Iran zu der Zeit auf jeden Fall nicht unüblich.

Es soll ihn lange jung gehalten haben: Als er starb, war er über hundert Jahre alt.

Mein Opa war das siebte der 15 Kinder. Schon als Zwölfjähriger sagte mein Opa den zwanzig Arbeitern seines Vaters, was auf den Feldern zu tun sei – selbst auf dem Feld arbeiten musste er nicht.

Die Brüder meines Opas Nissim kamen kurz vor der Staatsgründung nach Israel. Die Familie war sehr zionistisch und es war klar, dass auch der Rest der Familie nach Israel nachkommen wollte – besonders Nissim. Doch die ersten Jahre des Staates Israel waren hart, es gab dort absolut nichts. Das Land musste erst fruchtbar gemacht und aufgebaut werden. Die Juden kamen aus den unterschiedlichsten Ländern, sodass vom Staat die Anweisung kam: »Sprecht nur Hebräisch!«

Die Brüder meines Opas lebten in Zelten und hatten nichts. Sie kämpften jeden Tag ums Überleben. Sie hätten zu gern ihrer Familie im Iran geschrieben, wie es ihnen ging und wie es wirklich in Israel war, nämlich schlimm und schrecklich, und dass niemand nachkommen sollte. Doch als Zionisten wollten sie nichts Schlechtes über das gelobte Land sagen. Trotzdem wollten sie ihren kleinen Bruder, meinen Opa Nissim, unbedingt davon abhalten, nach Israel zu kommen. Sein Bruder Ascher dachte, besonders schlau zu sein, und schrieb an Nissim: »Nach Israel solltest du nur kommen, wenn du verheiratet bist, damit du in diesem fremden Land nicht ganz allein bist.« Opa Nissim war zu dem Zeitpunkt noch sehr jung und sein Bruder dachte, dass Nissim niemals so schnell und jung heiraten würde.

Doch er hatte sich getäuscht. Meinem Opa Nissim war es sehr ernst, mit seinen 16 Jahren möglichst bald nach Israel zu kommen. Er beauftragte einen Heiratsvermittler, der Schiduch machen und für ihn eine jüdische Frau suchen sollte. Auf diesem Wege fanden also mein Opa Nissim und meine Oma Leah zueinander. Sie heirateten mit 17 Jahren in Teheran und warteten sehnsüchtig auf das Visum, um nach Israel zu kommen. 1950 war es so weit.

Doch Nissims Brüder sollten leider recht behalten. Als Opa Nissim in Israel ankam, war er erschüttert. Alle mussten bei der Bearbeitung des Landes mit anpacken – das war harte Arbeit. Und definitiv nichts für meinen Opa Nissim, der etwas verwöhnt war und seit seinem zwölften Lebensjahr stets nur anderen gesagt hatte, was sie zu tun hatten. Er blieb heulend im Zelt sitzen, während meine Oma Leah loszog, um zu arbeiten. Mein Opa brauchte einige Monate, um sich zu überwinden. Als er sich dann aus dem Zelt hinausbewegte und sich der neuen Situation stellte, wurde er bald beauftragt, eine Straße zu bauen. Bei der Arbeit merkte er, dass ihm die Tätigkeit lag und Spaß machte. So arbeitete er bis zu seiner Rente als Direktor des Straßenbaus der Stadt Be’er Scheva.

Mein Opa Nissim und meine Oma Leah bekamen insgesamt sechs Kinder. 1955 kam meine Mutter Dalia auf die Welt. Sie lebten in einer kleinen, einfachen Dreizimmerwohnung in der Nähe der Altstadt. In ihrem Garten stand ein Granatapfelbaum. Der war wunderschön und so groß, dass er den halben Garten einnahm. Ich erinnere mich, wie ich als Kind mit meinem Opa Nissim unter dem Baum saß und auf Töpfen getrommelt und gesungen habe. Meine Oma Leah liebte den Baum so sehr, dass sie über jeden Granatapfel, der daran wuchs, eine Papiertüte legte, um ihn zu schützen. Als meine Oma starb, hörte der Baum auf zu blühen.

Meine Mutter Dalia und mein Vater Eatan lernten sich im Alter von 18 Jahren auf einer Party kennen. Meine Mutter war meinem Vater sofort aufgefallen und er sprach sie an. Sie unterhielten sich angeregt, bis mein Vater irgendwann meinte: »Darf ich dich mit meinem Auto nach Hause fahren?« Es war zu der Zeit ungewöhnlich, dass man ein Auto besaß. Es gehörte seinem Vater Perez, aber Eatan hatte die Chance genutzt, seine Angebetete damit zu beeindrucken. Meine Mutter Dalia sagte: »Gern kannst du mich mit dem Auto nach Hause fahren. Aber meine drei Freundinnen kommen auch mit, sie müssen ebenfalls nach Hause.«

Meinem Vater blieb nichts weiter übrig. Eine Stunde lang fuhr er durch die ganze Stadt, um die drei Freundinnen nach Hause zu bringen. Als dann nur noch er und meine Mutter im Auto saßen, fragte er sie: »Und wo soll ich jetzt hinfahren, um dich abzusetzen?« Meine Mutter grinste ihn an: »Zurück zur Party.« Tatsächlich wohnte meine Mutter nur zwei Häuser von dem Haus entfernt, in dem die Party stattfand.

Zwischen meinen Eltern war es Liebe auf den ersten Blick. Aber meine Mutter ließ meinen Vater einige Monate zappeln. In dieser Zeit fuhr er jedes Wochenende am Haus der Familie Tabibi vorbei – ganz langsam, in der Hoffnung, dass sie herauskommen würde. Meiner Mutter war das nicht entgangen, doch sie ließ sich Zeit, bis sie schließlich eines Tages aus dem Haus trat und auf ihn zuging.

Es war für beide gleich die große Liebe. Doch die kulturellen Unterschiede zwischen ihnen machten ihre Beziehung nicht ganz leicht. Mein Vater kam aus einer nicht-religiösen, aschkenasischen Familie von Holocaustüberlebenden. Opa Perez hielt nicht hinterm Zaun damit, dass er es liebte, Schwein zu essen. Meine Mutter wiederum kam aus einer religiös-orientalischen Familie. Liebesbeziehungen zwischen aschkenasischen und sephardischen Juden waren in den Siebzigern ein absolutes Tabu. In dem noch sehr jungen Staat Israel wollten die unterschiedlichen ethnischen Gruppen trotz des gemeinsamen jüdischen Glaubens immer unter sich bleiben, um die Kultur und die Traditionen des jeweiligen Herkunftslands zu bewahren.

Aus dem Verwandten- und Freundeskreis gab es viele kritische Stimmen. Der ältere Bruder meiner Safta Sara, Schmuel, sprach sich am vehementesten gegen die Beziehung meiner Eltern aus. »Die Sepharden sind einfach nicht auf dem gleichen Niveau wie wir Aschkenasim«, so Schmuel. Ein Freund meines Vaters sagte: »Mach keinen Fehler. Du bist jung und es gibt noch so viele andere Frauen auf der Welt.« Doch gegen alle Widerstände kam es im Jahr 1976 zur Hochzeit meiner Eltern.

Sie führten eine sehr glückliche Ehe. Kurz nach der Geburt meines älteren Bruders Benny entschieden sie sich dazu, in einen Kibbuz zu ziehen. In dem Kibbuz »Nahal Oz«, direkt an der Grenze zum Gazastreifen und nur fünf Kilometer von Gaza Stadt entfernt, kam ich 1983 zur Welt. Vier Jahre später folgte meine Schwester Merav. Meine Eltern arbeiteten als Lehrer und so zogen wir, als ich sechs Jahre alt war, zurück in die Stadt nach Be’er Scheva.

Kaum waren wir in die Stadt gezogen, wurde bei meiner Mutter Brustkrebs diagnostiziert. Das war für uns alle ein schlimmer Schlag. Meine Mutter war die Seele unserer Familie. Nicht nur für uns vier, sondern auch für alle Verwandten und Bekannten. Für mich war meine Mutter der nächste und wichtigste Mensch. Sie hatte viel Energie, lachte gern und war überhaupt eine sehr warme Person. Sie war es, die meine Liebe zur Kunst und besonders zur Musik früh erkannte und förderte. Nach der Schule malte sie mit mir zusammen und wir komponierten Lieder. Jeden Tag ermutigte meine Mutter mich liebevoll zum Üben. Wenn ich ein Lied komponierte, war meine Mutter die Erste, der ich es zeigte. Sie war mein Licht.

Als es ein paar Jahre später hieß, dass meine Mutter vom Brustkrebs geheilt sei, bekam sie kurze Zeit später Leukämie. Und wieder gerade davon geheilt, kam der Krebs noch ein drittes Mal zurück. Die Ärzte teilten meiner Mutter nun mit, dass ihr in Israel nicht mehr zu helfen sei. Meine Eltern gaben nicht auf, sie recherchierten verschiedene Therapiemöglichkeiten und entschieden sich, in die USA zu fliegen. In Colorado fanden sie eine Klinik – dort sollte meine Mutter operiert und behandelt werden.

Die Dauer der Therapie war für ein halbes Jahr geplant. Um sie zu finanzieren, brauchten meine Eltern eine Million Schekel – so viel kosten zwei große Villen in Be’er Scheva. Die ganze Familie und alle Freunde und Bekannten taten ihr Bestes, um das Geld zusammenzubekommen. Wir schrieben an sämtliche Firmen und Fabriken in ganz Israel Briefe mit der Bitte um Spenden. Nach der Schule war es meine Aufgabe, die Briefe mit der Zunge zuzukleben. Ich erinnere mich, wie ich von der Schule kam und immer als Erstes zum Briefkasten gerannt bin. Wenn ein Brief drin war, habe ich ihn gleich aufgerissen und bin freudig ins Haus gerannt: »Wir haben noch zwanzig Schekel (etwa vier Euro) bekommen!«

Am Ende haben wir wie durch ein Wunder den Betrag zusammenbekommen und meine Eltern konnten für die Behandlung in die USA fliegen. Mein Bruder Benny, meine Schwester Merav und ich blieben in Israel zurück und meine Oma Sara wohnte in dieser Zeit bei uns, um sich um uns zu kümmern. Diese sechs Monate waren für mich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Wir konnten nur alle zwei Wochen mit meinem Vater telefonieren und mit meiner Mutter aufgrund der Behandlung gar nicht sprechen.

Als die sechs Monate fast vorbei waren, flogen meine Geschwister und ich in die USA. Mithilfe der jüdischen Gemeinde in Colorado konnten wir unsere Mutter besuchen und gemeinsam mit ihr nach Israel zurückfliegen. Zwar war es für mich sehr aufregend, in die USA zu reisen, doch der Besuch in der Klinik war sehr hart. Ich habe meine Mutter kaum wiedererkannt. Ihre Haut hatte sich geschält, sie war sehr schwach und so dünn, dass man ihre Knochen sehen konnte.

Obwohl die Operation zuerst erfolgreich war, bekam meine Mutter ein Jahr später wieder Krebs. Da war ich 14 Jahre alt. Es ging alles sehr schnell. Von einem Tag auf den anderen ging es meiner Mutter sehr, sehr schlecht. Es war klar, dass sie es diesmal nicht schaffen würde. Meine ganzen Onkel, Tanten, Großeltern, Cousins und Cousinen sowie Freunde und Nachbarn kamen in unser Haus, um bei uns zu sein und sich von meiner Mutter zu verabschieden. Ich sagte zu allen immer wieder: »Mama schafft das! Ihr werdet sehen. Alles wird wieder gut.«

Als ich an einem Sonntagmorgen aufwachte, schaute ich noch vor dem Zähneputzen in das Zimmer meiner Mutter. Sie war am Leben. Ich ging ins Badezimmer. Als ich ein zweites Mal in ihr Zimmer schauen wollte, stand auf einmal mein Vater vor der Tür und sagte: »Geh nicht mehr hinein. Deine Mutter ist gestorben.«

Eine Welt brach für mich zusammen. Mein Vater, meine Schwester und ich saßen im Nebenzimmer und weinten bitterlich. Mein Bruder Benny war gerade erst aufgewacht und wiederholte immer nur: »Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.« Bevor ich mir die Zähne geputzt hatte, hatte meine Mutter noch gelebt. Ich hätte ihr da noch ein letztes Mal sagen können, dass ich sie liebe, und sie umarmen können. Erst zehn Jahre später erfuhr ich in einem Gespräch mit meinem Vater, dass meine Mutter schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgehört hatte zu atmen.

Die Ambulanz kam, um meine Mutter abzuholen. Meine kleine Schwester und ich wurden in den Garten gebracht, denn die Erwachsenen hatten entschieden, dass wir nicht dabei sein sollten. Das war für mich unerträglich. Ich riss mich aus den Armen meiner Tante Ariela los und rannte raus auf die Straße. Genau in diesem Moment stieg mein Opa Nissim aus dem Auto. Als er den Ambulanzwagen sah, wurde ihm klar, dass seine Tochter gestorben war. Er rannte auf den Wagen zu und fing an, laut und verzweifelt zu weinen. Wie im Schock blieb ich auf dem Fußweg stehen. Als mein Opa mich entdeckte, schrie er überwältigt von Trauer: »Shauli! Deine Mama ist tot! Oh, mein Shauli! Deine Mama ist tot!« Diesen Moment werde ich nie wieder aus meinem Kopf kriegen.

Der Tod meiner Mutter veränderte mein Leben. Unter all das Vorangegangene wurde ein Strich gezogen. Nichts war wie vorher. Sieben Tage lang saßen wir Schiwa. So heißt das jüdische Trauerritual. Wir zerrissen unsere Kleidung und saßen und schliefen eine Woche lang auf dem Boden. Die Spiegel im ganzen Haus wurden verhängt. Überall waren Menschen, die trauerten. Das Haus war gefüllt mit Tränen und klagenden Schreien. Mein Vater, meine Geschwister und ich saßen dazwischen. Ich konnte nicht weinen. Die Tränen saßen in meinem Körper fest. Sie kamen nicht heraus.

Mein Vater hatte meine Mutter sehr geliebt und treu mit ihr sieben Jahre lang gegen den Krebs gekämpft. Doch vier Monate nach ihrem Tod lernte er eine neue Frau kennen: Anat. Die Beziehung zwischen den beiden war von Anfang an sehr ernst. Sie übernachtete schon bald bei uns und schlief in dem Bett, in dem meine Mutter ein paar Monate zuvor gestorben war – mit einem Bild meiner Mutter an der Wand. Anat hatte selbst zwei kleine Töchter und kurze Zeit später zogen wir alle zusammen in eine größere Wohnung. Anderthalb Jahre nachdem meine Mutter beerdigt worden war, heirateten mein Vater und Anat.

Zu Anat wollte und konnte ich keine Beziehung aufbauen. Mein Vater wurde wie ein Fremder für mich. Ich zählte die Jahre, bis ich ausziehen konnte, und nach meinem Abitur ging ich nach Jerusalem. Dort war die zweite Intifada in vollem Gange und es gab beinahe täglich Selbstmörder, die sich in Bussen oder vor Cafés in die Luft sprengten. Doch ich wollte nur eins – weg aus Be’er Scheva und mein Studium der Komposition an der Jerusalem Academy of Music and Dance beginnen. Denn seit dem Tod meiner Mutter hatte ich kein Zuhause mehr.

Es ist still geworden in der Tapasbar. Der Kellner hat angefangen, die Stühle hochzustellen.

Shaul ist den Tränen nahe. Er lehnt sich zurück, holt tief Luft und schaut an die Decke. »Uff, jetzt habe ich dir so viel Persönliches von mir erzählt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich … ich …« Er steht auf. »Ich muss mal kurz wohin.« Er verschwindet in Richtung Toilette.

Auch ich habe Tränen in den Augen. Am liebsten würde ich Shaul in den Arm nehmen. Als er zurückkommt und sich wieder an den Tisch setzt, sagt er: »Es geht schon wieder.« Ich schaue ihn nur an und lege meine Hand auf seine. Da ergreift Shaul gleich meinen ganzen Arm und zieht mich langsam zu sich. Er schaut mir tief in die Augen und sagt ganz leise: »Ich würde dich gern … aber vielleicht willst du nicht. Vielleicht sollte ich nicht darüber reden, sondern es einfach tun.« Er lehnt sich zu mir herüber und küsst mich.

Es ist der Kuss des Jahrhunderts.

Gut, dass ich schon auf dem Stuhl sitze, denn sonst würden mir die Beine wegsacken. Unsere Münder und Körper versinken ineinander und wir können gar nicht mehr aufhören. Der Kellner verliert nun endgültig die Geduld und raunt uns vom Ende des Lokals zu: »So, ihr zwei, jetzt aber ab nach Hause mit euch!«

Eng umschlungen stehen wir vor der Tapasbar neben unseren Fahrrädern. Wir können nicht voneinander lassen. Der Kellner schließt die Tür der Bar ab, geht an uns vorbei und hebt den Daumen hoch. Wir fangen an zu lachen. Plötzlich verlieren wir beim Küssen das Gleichgewicht, fallen gegen die Fahrräder und zusammen mit ihnen auf den harten Boden.