Читать книгу Hipólito Nueva Arcadia - Demian Panello - Страница 9

Оглавлениеiii

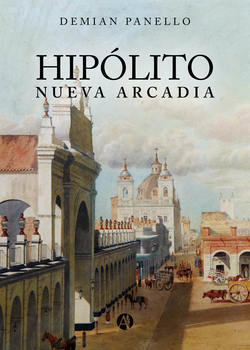

Buenos Aires, 1806

Era imperativo correr, se aproximaban por la calle a pocos metros, ya estaban sobre él.

El niño llegó al cruce de calles y bajó por una de ellas hacia el oeste, era muy empinada y había que esquivar a los transeúntes y diversos obstáculos a toda velocidad, como fuese posible. A medida que avanzaba notaba que lo miraban, sería en vano pedir ayuda, lo entregarían, había que correr.

No quería mirar atrás, estaba seguro de que lo seguían, que se acercaban. La calle parecía no tener final y no había dónde ocultarse, tan solo había gente alrededor y algunos puestos de vendedores.

De pronto tropezó, se levantó y frente a él un hombre lo tomó de los hombros.

No lucía como los que lo perseguían, era un hombre mayor, bien aseado y con clase. Vestía una chaqueta fina de color gris, debajo un chaleco de igual calidad, una camisa blanca bien cerrada y sobre ella un pañuelo oscuro ceñido con delicadeza al cuello terminado en un moño que caía sobre los primeros botones del chaleco.

Bien peinado, un cutis acendrado, de cejas finas y una pequeña boca enmarcada en dos líneas que bajaban desde las fosas nasales difuminándose hacia la barbilla.

Mientras tomaba al niño de los hombros lo miraba, iba a decirle algo cuando se oyó un perro ladrar. Al otro lado de la calle, junto a la pared de una vivienda, un hombre sostenía con una cuerda a un perro negro que gruñía y ladraba furioso.

El niño, asustado, miró hacia adelante, el hombre que lo detenía se había hecho a un lado, lo miraba y sonreía. Quizás podía pedirle ayuda, parecía un hombre bueno, él lo iba a ayudar.

Se acercó, entonces, al hombre de la chaqueta gris y cuando estaba cerca levantó su mano izquierda indicando una dirección y dijo:

—¡Corre!, ¡corre!

Tomó al niño del brazo y repitió mirándolo fijo:

—¡Corre!

Volvió a correr en la dirección indicada por aquel extraño que no era otro curso que el que venía siguiendo cuando comenzó a bajar por la calle.

Volvieron todos esos transeúntes y obstáculos a interponerse en su carrera. El perro continuaba ladrando.

Llegó al final de la calle y a partir de allí daba inicio un denso bosque, no veía que tuviera otra alternativa, no había vías de escape hacia los lados, tenía que adentrarse en la espesura y continuar corriendo allí.

Ni bien penetró en él, descubrió que sería difícil avanzar rápido, en el suelo una alfombra de líquenes y musgos complicaba dar pasos ligeros, además tenía que usar sus manos para abrirse entre la espesa vegetación que rodeaba a las altísimas hayas que dominaban el espacio alrededor.

Vio a lo lejos un sendero, tenía que llegar a él para poder seguir corriendo, al ritmo en el que se encontraba ahora lo alcanzarían. Aunque, pensaba, ellos también tendrían dificultades para desplazarse aquí y además, quizás, les resultase más difícil localizarlo.

Mientras procuraba alcanzar el sendero, fuertes truenos retumbaron en toda la espesura y, de inmediato, una copiosa lluvia comenzó a caer.

Su andar se hizo penoso, la alfombra de líquenes y musgos pronto se tornó un lodazal.

Para su espanto escuchó aquel perro ladrar, ¿podría ser que también estuviera siguiéndolo?, a un animal como ese le resultaría más fácil desplazarse. Debía alcanzar cuanto antes la senda que surcaba el bosque, al menos allí tendría más chances de huir.

Pronto estuvo en ese sendero, miró con rapidez hacia atrás y creyó ver unas siluetas sorteando los mismos arbustos que él acababa de cruzar, volvió entonces a correr. La lluvia continuaba cayendo, había oscurecido debido a esas nubes que descargaban a mares y en esa negrura pudo divisar a lo lejos claridad, como una salida justo adonde conducía el sendero.

Corrió y corrió, empapado y aterrado. Corrió y cada vez ese claro, al final del sendero, se hacía más grande y los ladridos del perro más fuertes.

Creyó escuchar una campana como la de los barcos al zarpar y el murmullo de gente.

Llegó al final del sendero, donde terminaba el bosque, en efecto frente a él había un barco, enorme. Se encontraba de pie sobre una de las pasarelas de un muelle, la lluvia repicaba sobre los bolardos y a su derecha podía ver cómo subían a la nave por la plataforma. Volvió su vista hacia el sendero y pudo ver que allí venían detrás de él.

Se dirigió al andamio, pasó entre las personas que subían al barco y una vez en la cubierta de estribor corrió hacia la popa rodeando la nave hasta llegar a la cubierta de babor.

Giró para constatar si continuaban detrás de él, si también habían subido y no vio nada. La lluvia no cesaba, miró desde su ubicación a babor, se encontraba en una bahía, dos peñascos hacían como puerta de esta, el barco debería pasar por allí pensó.

Dos golpes secos lo estremecieron, miró otra vez hacia la proa y allí los vio. Tres hombres lo miraban amenazante. Uno de ellos tenía un palo que golpeaba sobre la baranda de la cubierta, detrás de él, hacia la popa, el perro negro gruñía. Estaba cercado.

El barco zarpó, ya pronto se vio en ruta hacia esos peñascos y más allá quizás el océano, los tres hombres se acercaban y la lluvia no cesaba.

Los golpes lo despertaron, por un instante no supo si todavía soñaba, pero ver sus manos bastó para confirmar que ya no era aquel niño. Podía escuchar la lluvia caer y en algún lado agua correr. En la mesa todavía estaba la botella de vino de la noche anterior, junto a ella un vaso y más allá el fogón y la alacena. Solo una habitación era su vivienda, cocina, comedor y dormitorio.

De nuevo los golpes, era en la puerta que daba al largo corredor de la casa de los Escalada.

—¡Señor! ¡Abra señor Hipólito! – escuchó a continuación de nuevos golpes.

Era la voz de Francisco Pimentel.

El joven, no llegaba a los veinte, de poncho y camisa blanca, estaba todo empapado.

Buenos Aires, ubicada sobre la margen derecha del Río de la Plata, era una de las colonias españolas más importante en Sudamérica y capital del Virreinato del Río de la Plata.

De casas bajas y con una población cada vez más populosa, la vida en la ciudad discurría entre el quehacer diario de los comercios, una creciente actividad social y las discretas reuniones conspirativas independentistas.

Era una típica colonia española de trazado cuadricular con una plaza central y a su alrededor los edificios administrativos, de justicia y religiosos. En el caso de Buenos Aires esa plaza central era la Plaza Mayor, cerca de la costa, dividida en dos por la Recova. Una construcción que iba de norte a sur con numerosos arcos que servía como sitio de ventas de mercaderías y puestos de feria. Al este, más cerca del río, el Fuerte, bastión de la ciudad y sede del Virrey, máxima autoridad del virreinato; al oeste, el Cabildo, ayuntamiento de la ciudad y casa de la justicia y al norte de la plaza, la Catedral de Buenos Aires.

Dos días atrás una flota inglesa había desembarcado al sur de la ciudad y se disponían a avanzar sobre esta. Habiendo fracasado los intentos de contención por parte de una tropa española que ese mismo día se había extendido sobre las barrancas inmediatas al bañado que medía entre ella y la costa del río donde los ingleses desembarcaron, el virrey Sobre Monte ordenó una defensa de la ciudad apostando unidades de infantería y vecinos sobre la margen norte del Riachuelo, un río que era límite natural de la metrópoli.

—Pasa. – le dijo Hipólito en ropa interior y de inmediato se dirigió al fogón de ladrillo y parrilla de hierro forjado que se encontraba en la pared opuesta a la cama y debajo de una ventanita cercana al techo. Venteó las brasas y en un instante unas llamas fueron tomando vigor, momento en el cual las alimentó con algunos trozos de madera seca que había apilados a un lado.

La habitación–cocina era grande, con suficiente espacio para la mesa, dos sillas, una amplia alacena, un escritorio y unos estantes con ropa doblada.

Ubicada en el fondo de la casa de los Escalada, sobre la calle Rosario, ofrecía refugio para Hipólito a cambio de unos duros desde hacía algunos años.

—Permiso. – dijo Francisco quitándose la gorra al entrar y portando una canastita.

—Deme el poncho, la camisa y el pantalón que hay que secarlos. – le ordenó Hipólito.

El joven acató de inmediato, quedando en ropa interior con la gorra en la mano.

Todavía no había amanecido y afuera continuaba el aguacero.

—Mi madre le envía unas tortas fritas, señor Hipólito.

—Arrímese al fogón, Pimentel. – dijo Hipólito que siempre lo nombraba por su apellido.

Acercaron unas sillas al fogón, la ropa colgaba a un lado al calor de las llamas. Hipólito colocó una caldera de hierro en la parrilla y de la alacena tomó un depósito de cerámica con yerba mate.

—Hágale llegar mi agradecimiento a su madre. – dijo mientras batía el mate.

Pimentel, sentado, todavía con la gorra en la mano sobre sus piernas, asintió.

Desde hacía un año pasaba mucho tiempo con Hipólito, acompañándolo en sus tareas como inspector, figura creada por el virrey para ocuparse de forma exclusiva de los actos de delincuencia local. Francisco esperaba contar con experiencia y el padrinazgo del inspector para reclutarse como cadete del regimiento de dragones, tal como había ocurrido con Hipólito en el pasado.

—Lo veo preocupado, Pimentel. – dijo Hipólito mientras probaba la temperatura del agua echando un chorrito sobre su mano.

Francisco, vacilante, frotaba la gorra de cuero de liebre sobre sus piernas mientras miraba de reojo el uniforme de oficial de dragones que colgaba en la pared.

—¿Por qué nunca usa ese uniforme? – interrogó el joven.

Hipólito echó un vistazo al atuendo mientras sorbía el mate, su vista se perdió un instante más allá de aquella chaqueta amarilla con bordados rojos. La indumentaria militar le recordaba a su padre.

—Los uniformes son muy vistosos pero la gente se intimida con ellos y yo necesito que me cuenten cosas, que me digan qué saben de alguien o de algo. – replicó – Lo visto cuando voy a ver al capitán u otro superior.

Pimentel lo miraba extrañado, ¡cómo no vestir todo el día esa chaqueta!, no lo podía entender. Y se imaginó cómo sería si él vistiera una. Caminaría erguido por la Recova entre los puestos, tomaría Santísima Trinidad o San José donde estaban las casas más lujosas, los vecinos lo saludarían, las jóvenes de peineta y mantilla lo mirarían y sonreirían. Asistiría a reuniones de la compañía donde se delinearían planes de combate y también a las tertulias en las casas de los Anchorena o de los Alzaga, donde volvería a ver, con más confianza, a las jóvenes de peineta y mantilla.

Y en esos casos donde el enemigo acechara, con espada y pistola los enfrentaría en el campo de batalla, hombro a hombro con otros camaradas.

—¿Quiere probárselo Pimentel? – dijo Hipólito sacando al joven del sopor.

A Francisco se le iluminó el rostro.

—¿En serio, me permite?

—Adelante cadete.

El joven se levantó de un salto, dejó su gorra en la mesa y descolgó la chaqueta. Pasó un brazo, luego el otro, la ciñó a su cuerpo, le quedaba un poco grande, levantó su mentón por sobre el alto cuello rojo y mirando altanero a los costados localizó el sombrero bicornio.

Hipólito observaba recostado sobre su silla a Pimentel, ahí estaba, en el centro de la habitación, se paseaba de acá para allá luciendo orgulloso su chaqueta y bicornio… en chiripá... no pudo contener la carcajada.

Francisco se detuvo y se sonrojó, cabizbajo se quitó la chaqueta, la volvió a colgar en el perchero y lo mismo hizo con el sombrero bicornio.

—Venga, vamos que no es para tanto, tómese un mate. – lo alentó Hipólito. – Yo también alguna vez soñé con vestir uniformes.

El joven se sentó algo avergonzado y vacilante mirando al piso.

—Deberíamos ir ya a lo de Gálvez a sumarnos a la defensa. – dijo Pimentel buscando sonar más serio.

—¿Qué apuro hay? El puente fue incendiado ayer y con esta lluvia el Riachuelo debe haber crecido. Me pregunto cómo harán para vadearlo los ingleses. – contestó mientras le alcanzaba un mate.

—Dicen que son muchos los ingleses. – dijo el joven preocupado.

—Alrededor de mil quinientos según el pardo Juan Clemente que trabaja en la quinta de Santa Coloma� ¿Cuántos vecinos tiene la ciudad?, ¿cuarenta mil? – con confianza – Lo que me preocupa no es el número sino lo bien armados que estén.

—Quizás lo vadeen río arriba. – comentó conspicuo Francisco.

Hipólito sonrió, le agradaba el joven, le recordaba a él mismo diez años antes.

—Tienen dos maneras de cruzar el Riachuelo. O lo hacen por lo de Gálvez, el puente ha sido incendiado así que eso no es una posibilidad, o lo vadean a la altura de la boca del Trajinista, aunque a esto tampoco lo veo probable porque la sudestada debe haber inundado la isla.

—De todas formas, si llegasen a cruzar, el virrey también ordenó apostar hombres sobre el Tercero del Sud. – dijo Francisco y a continuación agregó. – Ah, me olvidaba, mi hermano estuvo haciendo unos trabajos en la quinta de Tolosa, junto con otros estuvieron colocando bolsas, cacharros y cavando. Haciendo lugar para apostarse ahí en el inicio del arroyo y me dijo, anoche cuando llegó a casa, que mientras zanjeaban encontraron un muerto. Se llevaron un susto bárbaro. – contó mientras se reía.

Hipólito, que estaba avivando las brasas del fogón, se sorprendió con esto último que relataba el joven.

—¿Cómo que encontraron un muerto? ¿Lo llevaron al Cabildo? Alguien podría estar buscando a esa persona.

—No, era tarde, ya de noche. – replicó entonces vacilante Francisco.

—Vamos de inmediato a esa quinta a ver de quién se trata y mandarlo en una carreta al Cabildo por si alguien lo reclama. – y agregó más enérgico – Estas cosas son las primeras que me debe contar, Pimentel.

—Bueno, pero como tenemos ordenes de ir a lo de Gálvez no pensé� – dijo titubeante el joven cuando Hipólito lo interrumpió enojado.

—No hay que pensar mucho esto, Pimentel. – e hizo una pausa – Mi trabajo y por ende el suyo también es atender, antes que nada, antes que a cualquier invasor inglés, los asuntos de la ciudad. Hay todo un ejército y miles de vecinos para ocuparse de los ingleses, pero solo estamos usted y yo para ocuparnos de un asalto, de una riña, de un crimen y de un cuerpo flotando en los Terceros. ¿Me entendió Pimentel?

—¡Si señor! – respondió mientras se ponía de pie en posición firme, semidesnudo, frente al inspector Mondine, también semidesnudo pero sentado junto al fogón.

Hipólito sonrió y con un gesto replicó. – Vístase, su ropa ya está seca y parece que la lluvia ha amainado.

Un largo pasillo conducía a la calle, mediado por un amplio patio con una higuera en el centro. La casa principal era de la familia Escalada de larga tradición en la ciudad. José Escalada era un comerciante que contaba con almacenes de ramos generales en Buenos Aires y en Córdoba, amasando una fortuna considerable con el paso de los años.

Se estaba insinuando el alba y había dejado de llover, pero la calle era un barrial, corría mucha agua hacia el este en sentido al río. Todas esas calles del centro de la ciudad tenían una pendiente natural al estar asentado el casco de esta en una loma, eso permitía escurrir un poco el agua luego de la lluvia.

Hipólito y Francisco, montados en sus caballos, bajaron por Rosario hasta San Miguel y desde allí hacia el sur, pasando por la plaza de La Concepción y la parroquia del mismo nombre. A medida que avanzaban, el paisaje de la ciudad se iba trastocando de casas de fachadas de ventanas o balcones de rejas salientes y puertas de madera bien labradas a ranchos de adobe y paja y construcciones más aisladas.

Los arrabales de la ciudad tenían sus calles más desdibujadas y con la intensa lluvia los arroyos que las surcaban, llevando agua hacia el río, anegaban grandes espacios.

Luego de vadear uno de ellos, siempre en línea recta hacia el sur por la calle San Miguel, alcanzaron la quinta de Tolosa identificable por su casa con tejas y dos eucaliptos delante de ella. La rodearon hasta que vieron dos personas junto a una noria como a veinte metros de la casa. A ellos se acercaron.

—¡Ave maría! – saludó desde el caballo Hipólito.

Los dos individuos que estaban apostados sobre unos trastos al reparo de una chata se dieron vuelta hacia los visitantes. – ¡Sin pecao!

—Inspector de dragones Mondine. – se presentó Hipólito desde el caballo. – Me han informado que anoche encontraron un cuerpo por aquí.

Los dos hombres se miraron como extrañados.

—¿Un muerto dice usted? No sabemos nada de eso. – replicó uno de ellos asombrado mientras se acercaba. – Manuel Moreno a sus órdenes.

—Zamudio. – dijo el otro hombre.

Hipólito y Pimentel se apearon de sus caballos.

—¿No estuvieron ustedes aquí anoche? – preguntó Hipólito.

—Yo estuve ayer temprano por la tarde con órdenes de zanjear y preparar el lugar para poder apostarse aquí en caso de que los ingleses crucen el Riachuelo.

Hipólito hizo un gesto como de incomprensión.

—¿Quién dio esa orden? Si los ingleses cruzan el Riachuelo ya no hay mucho más que hacer que dar batallas en las calles y no creo que eso alcance tampoco. ¿Acaso van a apostar hombres a lo largo del arroyo? – dijo incrédulo y acotó. – ¿Quién los reemplazó o a quién más vio ayer antes de retirarse?

—Había un muchacho que no conozco�

—Mi hermano. – interrumpió Pimentel.

—� y estaba también el dueño de la quinta, el señor Tolosa. – continuó Moreno.

Dicho esto último Hipólito miró hacia la casa de la quinta.

—Vaya atando los caballos, Pimentel, voy a ver si encuentro a Tolosa.

La casa parecía una construcción nueva, sólida, con ventanas enrejadas y rodeada de una ligustrina. Se podía intuir al menos cinco habitaciones por la cantidad de ventanas en los laterales. Ofrecía por el fondo un acceso al patio, donde se veía un aljibe, pero Hipólito prefirió hacer una visita formal por el frente de la casa.

La fachada era austera y de composición muy simple, de frente blanco y apaisado que solo se veía interrumpido por unas modestas pilastras. Era curiosa esa casa, propia de una vivienda más del centro de la ciudad que de los arrabales.

Hipólito procuró golpear fuerte en esa robusta puerta de entrada con tableros salientes de distintas formas que ya conocía de muchas casas nuevas en la ciudad.

Recién luego de un rato y una segunda tanda de golpes, escuchó el ruido de un pasador y la puerta se abrió. Un hombre de unos cincuenta y tantos años, de bigote y abundante cabellera estaba frente a él.

—Buenos días, inspector de dragones Hipólito Mondine. – se presentó como de costumbre.

El hombre ya vestido con pantalones anchos, botas y poniéndose el sombrero le contestó:

—Buenos días, Epifanio Tolosa. – y sin mediar pausa – Ya sé por qué vino; venga, sígame.

El hombre pasó delante de Hipólito en dirección a la vieja noria donde encontraba el resto.

—Ayer antes de anochecer justo cuando la lluvia había cesado me puse junto con otro joven a elevar el margen del nacimiento del Tercero próximo a la noria. – comenzó Tolosa a contar mientras caminaban. – El pozo de esa noria ha estado tapado, por lo menos, desde que compré la quinta hace cinco años. – Hizo una pausa y mirando a Hipólito mientras continuaban caminando agregó:

—Pienso que las lluvias de los últimos días han aflojado la tierra, bastante arcillosa por cierto, que cubría el pozo y sumado a la creciente del arroyo ha empujado al exterior el cuerpo...

Hipólito escuchó esto último sorprendido, entonces interrumpió:

—Disculpe, ¿dice usted que el cuerpo estaba dentro del pozo y fue expulsado al exterior? – duda sobre este razonamiento y continúa – Debería llevar entonces más de cinco años muerto, según su teoría.

—Es mi impresión, pero ya verá usted. Del cuerpo solo pude ver un brazo, está todo cubierto de grava, barro y plantas. No quise tocar nada. Lo vimos y dejamos de trabajar de inmediato. – contestó Tolosa ya casi llegando al grupo. – El joven que estaba conmigo de apellido Pimentel me dijo que él se iba a encargar de dar aviso. Que conocía a alguien.

—¡Es mi hermano! – replicó Francisco que alcanzó a escuchar lo último y dedujo que hablaban de Pedro.

Rodearon la noria, que de la misma solo quedaba la construcción de piedras que la cercaba y en la cual alguna vez calzó la rueda y el eje. Del lado opuesto al barrial producido por el desborde del arroyo se le sumaba un cúmulo de grava que llegaba al borde de la noria que no tenía más que unos centímetros de altura. Toda la estructura se había hundido con el paso de los años dejando expuesto el pozo, no muy profundo, que parecía había estado tapado de tierra.

Tolosa se detuvo y le señaló al inspector la grava. Hipólito pasó por detrás de Epifanio y Francisco, se acercó al montículo y fue entonces cuando lo vio.

Un brazo muy delgado y huesudo asomaba entre la tierra, la grava y unas plantas como esas del sueño que más temprano le impedían correr en el bosque.

Era evidente que no era una muerte reciente, el brazo todavía conservaba piel, pero lucía como de cera. Se trataba de un cadáver.

Por la disposición de la palma de la mano Hipólito infirió que ese era el brazo derecho y que el cuerpo estaba boca abajo. Pidió entonces una pala para poder remover la tierra y dejar expuesto todo el cuerpo.

Con mucho cuidado fue quitando la grava, primero aparecieron unas piernas que también lucían como enjabonadas, luego la espalda y la cabeza. Era un indio joven o una mujer, pensó Hipólito, por la larga cabellera y la contextura física menuda.

Mientras, imaginaba que quizás el cuerpo había sido tirado en este pozo. Que a continuación fue tapado con tierra y grava, y que, con las lluvias de los últimos días, el arroyo, que se originaba en ese lugar de las napas desde donde alguna vez esta noria obtenía el agua, había producido alguna clase de reflujo empujando el ya blando relleno de la perforación, lo que terminó expulsando el cuerpo tal como estaba allí abajo.

De a poco fue quedando expuesto por completo. Como había supuesto, estaba boca abajo con el brazo derecho extendido y el otro brazo cerrado por debajo.

—Pimentel, acondicione la chata para colocarlo ahí. – ordenó el inspector y agregó: – Tolosa, ¿tiene usted un cuero de vaca?

El dueño de la quinta asintió, pidió la asistencia de Zamudio y se dirigieron hacia la casa.

—Si se lleva la chata ¿dónde nos vamos a apostar? – preguntó Moreno mientras miraba como Francisco tiraba de las varas de la chata para sacarla del barro.

Hipólito lo miró colmado.

—Escuche, en estos momentos los ingleses están marchando hacia el puente de Gálvez. Si cruzan el Riachuelo, ¿cree que ustedes dos apostados acá en este barrial inmundo podrán detener su marcha? – y agregó – Si quiere defender la ciudad lo invito a que me acompañe en un rato al puente de Gálvez, estaré encantado de pelear a su lado... mientras tanto ayude a Pimentel con la chata.

En un santiamén Moreno se puso a tirar de la vara junto a Francisco.

Tolosa trajo un enorme cuero de vaca, Hipólito buscó pasarlo por debajo del cuerpo, para ello, con mucho cuidado de no desmembrarlo, lo levantó desde el hombro izquierdo mientras trataba de deslizar el cuero por debajo, fue entonces cuando lo vio.

Había otro cuerpo. Otro cadáver debajo del primero.

Hipólito entonces extendió el cuero a un lado de la turba y junto con Pimentel, uno desde los hombros y el otro desde las piernas, levantaron el primer cuerpo y lo colocaron sobre la piel.

En la turba quedaron unos restos en estado de descomposición avanzada, pero todavía con abundantes rastros de piel.

Era una niña.

Boca arriba, los brazos a un lado con las palmas hacia el cielo como en oblación y la cavidad de sus ojos que parecía observarlo todo.

Francisco retrocedió unos metros mirando ese cuerpecito que el tiempo y la muerte habían desnudado. La impresión lo llevó a trastabillar y quedar tendido en el barro, siempre procurando no perder de vista aquel ángel caído.

Hipólito, de pie, observaba aturdido.

¿Qué había pasado en este lugar? pensaba. Ahora le parecía que quizás el otro cuerpo era, muy probablemente, una mujer.

¿Serían entonces una madre y su hija?, ¿o tal vez dos hermanas?

¿Qué pasó en este lugar?, ¿cómo murieron estas dos criaturas?

De pronto sintió la necesidad de contestar todas esas preguntas. Y que solo él, en todo este mundo, estaría interesado en ellas, en su historia.

Nadie reclamaría estos cuerpos ya despojados de identidad.

—Vamos, Pimentel, ayúdeme a colocarlo junto al otro cuerpo en el cuero. – dijo decidido.

Instalaron los dos cuerpos allí, luego todos juntos lo levantaron y lo colocaron sobre la chata. Llévelos a la casa del doctor O ‘Gorman. – le encomendó a Pimentel. – ¿Sabe dónde es?

Francisco vaciló.

—Tenemos que ir a sumarnos a la defensa en el puente, señor Hipólito. – interpeló el joven.

—Pimentel, le ordeno que lleve estos cuerpos a lo del doctor Miguel O ‘Gorman. Esa es la misión que le he encomendado para ejecutar de inmediato. – le respondió grave acercándose.

Francisco enderezó su cuerpo y levantó solemne el mentón.

—¡Si señor! – casi como cuadrándose.

Había varias piezas de artillería apostadas en la margen norte del Riachuelo. El puente estaba destruido y se podía ver a los ingleses del otro lado.

La pulpería de Juan Gutiérrez Gálvez y la pequeña capilla seguían de pie. Soldados y vecinos se apostaban detrás de árboles, cercos y entre las embarcaciones de la orilla.

Era imposible vadear el río a esta altura del año, pero, para sorpresa de Hipólito, en la margen sur había embarcaciones varias varadas al alcance del invasor.

En ese instante pudo ver cómo los ingleses pretendían forzar el paso en la otra orilla bajando piezas de artillería y entonces los cañones españoles rompieron fuego.

Durante varios minutos la artillería y los mosquetes dieron fuego sin cesar, pero sin dirección. Apenas hicieron daño.

Hipólito dejó su zaino a resguardo en un pequeño monte lejos del alcance de los obuses y pistola en mano corrió hacia la tercera línea defensiva que se había delineado en caso de que el invasor alcanzase el Riachuelo.

Se apostó echado sobre un tronco, uno de varios, de un eucalipto que habían talado para la ocasión. De allí pudo ver cómo la artillería, sin respiro y sin tino, agotaba sus municiones y los cañones eran abandonados.

—El general inglés se rendirá de inmediato cuando vea esa pistola, inspector. – escuchó de repente detrás suyo.

Diego Arauz se aproximaba a su posición junto con otro vecino, José Nazar.

Hipólito sonrió.

—Bueno, es claro que nuestros cañones no impedirán su avance así que aquí lo esperaré a hierro y fuego. – contestó tocando su espada, todavía sin desenvainar y alzando su pistola.

—¡Excelente! – exclamó Arauz – Porque nuestros mosquetes no funcionan.

Un sentimiento de frustración se apoderó de Hipólito justo cuando la copa de un eucalipto cercano era destrozada por un obús. El fuego enemigo había comenzado.

Se echaron, mirando el cielo, detrás del tronco, apostando que ningún disparo de artillería los alcanzase. A los lados corrían despavoridos, en dirección a la ciudad, soldados y vecinos.

Unas gotas repicaron en el ala del sombrero de Arauz, volvía a llover y los truenos se fundían a veces con las explosiones de los disparos.

A su alrededor todo era barro, terror y gritos.

No recordaba otra cosa en su vida más que eso, barro, terror y gritos. El espanto lo perseguía desde niño, le resultaba hasta familiar el horror. Sabía muy bien cómo moverse y responder en ese ámbito hostil y sanguinario.

Pronto los disparos y gritos se trastocaron en chapuzones y voces.

Los ingleses habían cruzado el río.