Читать книгу Missak - Didier Daeninckx - Страница 6

Capítulo 2

ОглавлениеLouis Dragère subió al hall por las escaleras. Como cada noche, una decena de militantes enviados por la Federación del Sena del Partido Comunista hacían guardia para oponerse a un eventual ataque a los locales del diario. El agresor podía tener muchas caras: un grupo de facciosos, un movimiento gaullista o el brazo armado del poder. Cada distrito parisino, cada ciudad del departamento enviaba su destacamento por turnos. Las industrias de la región alimentaban igualmente a los contingentes, Panhard y Renault, La Bakélite y Malicet, cuando no era Snecma, Gévelot o Hispano-Suiza. Al principio, los obreros que regalaban una noche a la causa eran recibidos por los directores, los jefes de rúbrica. Después, a lo largo de los años, su presencia se había banalizado. Se habían vuelto tan invisibles como los guillotinadores, los que llevaban la tinta o las mujeres del aseo. Dragère era uno de los pocos periodistas que los iba a visitar al antiguo guardarropas transformado en dormitorio, que tomaba lugar en torno a la mesa donde se mataba el tiempo revolviendo las cartas, rehaciendo el mundo. Le gustaba escuchar cómo se contaba el día a día del trabajo en la lengua de los talleres, o cómo contaban, los más antiguos, episodios desconocidos de la lucha incansable de los explotados contra los succionadores de sudor. Algunos evocaban otras épocas más peligrosas, la Resistencia, la deportación, y todos se sentían de pronto investidos del deber sagrado de honrar el sacrificio de los ausentes. Esa noche, luego de dos horas, mientras la nieve comenzaba a cubrir totalmente la calle du Louvre, un tipo de una treintena de años, eléctrico de Bendix, en Drancy, se había puesto a hablar de lo que había bendecido su juventud. Huérfano de padre, se había puesto a trabajar desde muy joven como temporero en una finca entre Dole y Lons-le-Saunier. Maltratado por el aparcero, cansado de trabajar como un «sufre dolores», había resuelto fugarse. El azar le hizo encontrar a los maquisards que operaban en el sector de los montes de Arbois.

– Cuando cumplí 19 años, el 8 de septiembre de 1944, participé en la liberación de Besançon, como apoyo de la 3era división americana. De paso, me integraron en el ejército francés. Incluso me pregunté en un momento si es que me volvería soldado de profesión. Difícil de creer, pero lo encontraba menos difícil que el trabajo de esclavo, en el campo. Siguiendo los consejos de un sargento, me contenté con firmar por lo que durara la guerra. Con dirección a Alemania, hasta el nido de águila del Führer en Berchtesgaden... Creí que habíamos terminado, ¡no había pensado en el hecho de que la pelea seguía con los japoneses! Estaba ya en el puente Pasteur, en Marsella, en ruta hacia Vietnam. Cuando llegamos, el Imperio se había rendido, después de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En vez de perseguir a los aliados de los nazis, empezamos a perseguir a los independentistas vietnamitas en el sector de Can Tho. Estaba bajo las órdenes del teniente coronel Massu. Estábamos respaldados por la Legión Extranjera, de la que gran parte de sus efectivos había sido de la Wehrmacht, de restos de la Legión SS Charlemagne y milicianos. Pensé que me había vuelto loco. Un día, tenía que suceder... Me cayeron encima y me tuvieron por muerto.

Había levantado su suéter y luego su camisa para mostrar las cicatrices que atestiguaban los golpes recibidos.

–Volví a tomar el barco en junio de 1948, después de haber sido declarado no apto para el servicio. Desde entonces, paso mis domingos llenando expedientes para agarrar alguna pensión. No los soltaré, ¡créanme!

El periodista había saludado a aquellos que debían ser vigilantes, antes de sacar una manta gris de un montón que estaba cerca de la puerta. Después se acostó en una cama de campaña, a una distancia respetable de un militante resfriado, cuya nariz emitía unos silbidos tan regulares como horripilantes. Cuando se despertó, se preguntó por una fracción de segundo si es que había soñado: era el único en medio de una sala vacía; todo el mundo se había ido. Le gustaba tomar su café acompañado de una tostada, en la barra del Singe Pèlerin, un café con los muros decorados de lozas con diseños (el patrón decía que no eran dibujos animados, sino dibujos fundidos), que representaban todas las profesiones de Les Halles, cuyos movimientos metálicos dominaban el barrio. La nieve de la madrugada se mantenía aún en los rincones expuestos en el norte, así como sobre los parabrisas de los autos, de los camiones. Cerca de la iglesia de Saint Eustache, una nube de espigadores saqueaba los techos cubiertos de cajones destripados bajo la mirada habitual de dos policías municipales. Las bolsas se llenaban de hojas de repollo, de papas arrugadas, de lechugas viejas, de cabezas de pescado. Él había bajado al subsuelo para llamar a Odette. Ella se había ausentado desde hacía tres días para ocuparse de su madre, que se sentía cansada desde hace semanas y que debía pasar una serie de exámenes médicos. El único aparato del edificio estaba instalado en la conserjería. Debió esperar a que la conserje subiera para avisarle. Él sabía que la parlanchina se mantenía escondida en su cocina, escuchando las conversaciones, lo que obligaba a Odette a cuidar sus frases.

–Hola, ¿estás bien?

–Sí, un poco cansada. ¿Y tú?

–No realmente. ¿Sabes que me haces falta? ¿Cuándo vuelves?

–Pensaba pasar el domingo aquí, un tiempo suficiente para poner todo en orden en la casa. Creía poder tomar el tren el lunes en la mañana, pero no sé si será aún posible... Eso depende de lo que digan...

Louis Dragère se hizo a un lado para dejar pasar a un cliente apurado por alcanzar el baño.

–No voy a poder aguantar... Yo también me siento un poco exhausto, no le encuentro el gusto a nada...

–No es muy amable hacer presión así, Louis... Ella no está bien. Nunca se quejó, es la primera vez... Además, aquí estamos mal, por todo lo que cae desde hace semanas. El Sena y el Orge pasaron la cota de alerta ayer en la noche. Todo el barrio de Belles Fontaines tiene los pies en el agua. Esta mañana, alcanzaba el centro de Juvisy, por la Grande Rue. Mudaron el correo para instalar ranuras a prueba de agua, en el edificio. Todas las bodegas están inundadas. Se han empezado a ver barcas en la parte baja de las líneas de tren, y por lo que me han dicho, la SNCF está a punto de anular la mitad de sus trenes hacia París. ¿Y tú qué haces?

Volvió a poner una moneda en la rendija del teléfono público.

–Sigo con mi investigación sobre las pandillas, con Willy. Escribí mi artículo sobre los Fauch’man mirando la nieve caer. Los copos me inspiran. Esta noche tengo una entrevista con los Enragés, en la calle de la Lune, no lejos de la Puerta de Saint Denis. Apasionados de Milton Mezz Mezzrow, de Lionel Hampton, de Sidney Bechet. Me ofrecen un concierto de jazz en un salón privado... Así me tratan, mientras otros prefieren despreciarme...

Ella dejó escapar una pequeña risa.

–No seas tonto, yo también pienso en ti... debo dejarte. Vuelve a llamarme alrededor de las seis, no antes, esperaré cerca de la cabina. Besos.

–Para ti también, mi pequeña Odette, y no solamente en la boca...

Volvió a ir por la calle Montmartre evitando a los pobres diablos cargados de cartones y de cajas de conserva, con las manos embutidas en los grandes bolsillos de su cazadora, tarareando con los labios una canción de moda. Con la voz clara de Odette en la cabeza se sentía ligero, confiado, listo para enfrentarse al mundo. Rechazó la proposición de una prostituta matinal que probó su suerte pidiéndole fuego para su cigarro americano. Varias personalidades bajaban rápidamente de autos negros que se estacionaban delante de la entrada del periódico. Reconoció a Roger Vailland que discutía con Pierre Daix, luego a André Stil y a André Wurmser, de quien apreciaba sus notas. Había tenido la oportunidad de intercambiar algunas palabras con este último, una de las pocas veces que fue invitado al bar del séptimo piso. Armand Quérin, un veterano del Red Star, un club donde se había codeado con el legendario Fred Aston, y que ahora trabajaba para las páginas deportivas, lo detuvo mientras se dirigía a los ascensores.

–Vastard te busca por todas partes desde hace una hora. Está corriendo en todas direcciones.

–Gordo como está, eso no le puede hacer mal. ¿Dijo algo?

–No. No sé qué quiere, pero me da la sensación de que es serio además de urgente.

Louis Dragère mantenía muy buenas relaciones de trabajo con Roland Vastard, uno de los pocos redactores de titulares que llegaron desde el centro de formación de periodistas donde hacía clases. Sin desconocer la necesidad del combate político en todos los frentes, había logrado liberar un espacio para temas más transversales. Desde la indagación cultural a la investigación en torno a un hecho emblemático variado. Profesaba que la lucha de clases ya no estaba presente solamente en la fábrica, en la calle, sino que un ojo atento podía distinguir sus efectos en los lugares más inesperados. Sabía ser provocador. Dragère lo había escuchado defender su punto de vista en una conferencia de redacción, no habiendo titubeado al afirmar:

–Un filósofo produce ideas, un poeta versos, un cura sermones, un profesor libros... Un criminal produce criminalidad. ¿Habría alcanzado la profesión del cerrajero un grado tan alto de perfección si no hubiese habido ladrones? ¿La fabricación de cheques bancarios habría alcanzado un tal grado de excelencia si no hubiese habido estafadores?

Había esperado a que su interlocutor levantara los hombros para revelar teatralmente el nombre del autor, poniendo sobre la mesa el texto que no hacía más que citar.

–No me estaba sino refiriendo a Karl Marx, de quien le recomiendo particularmente la conclusión: «El crimen, por el desarrollo sin fin de nuevos medios de atacar la propiedad, forzó la invención de nuevos medios de defensa, y sus efectos productivos son tan grandes como aquellos de las huelgas con respecto a la invención de las máquinas industriales».

En realidad, si bien la idea de una inmersión en los grupos de jóvenes venía de Dragère, la luz verde la había dado su jefe. Esperó varios minutos ante la puerta cerrada del ascensor, mirando de vez en cuando la señal luminosa, que se mantenía bloqueada en el número 2. Terminó por abandonar la máquina para volver a dejar su confianza en las escaleras. Vastard estaba en el teléfono tomando nota de lo que le decían desde la otra línea. Esbozó una sonrisa de bienvenida, le hizo un gesto para que se sentara. Escribió una decena de líneas y luego cortó dejando caer el peso de su mano sobre la baquelita.

–Una llamada de Casablanca... Acaban de fusilar a seis patriotas marroquíes en la penitenciaría de Adir, cerca de Mazagan... Condenados por intrigas independentistas por el tribunal permanente de las fuerzas armadas. ¡Querrían prenderle fuego a toda África del Norte! ¡Con ella no actuarían de otra manera! Te noto cansado...

–Un poco... Estuve hablando hasta tarde con los chicos del servicio del orden...

Dragère había visto, al sentarse, su trabajo sobre los Fauch’man cerca de la máquina de escribir, pero después de lo que acababa de escuchar, el pudor le impedía preguntarle a Vastard lo que pensaba de él. Fue el último el que abordó la cuestión.

–Leí el primer artículo de la serie, y el primer artículo a propósito de tu expedición a Belleville, con Ronis. Muy buen material. Después de tres líneas uno ya hace parte del equipo, baja la escalera, enciende las velas. Solo una observación: habría que ver si, en todo lo que escuchaste, no había una alusión más marcada a la política del Partido en lo que concierne a la dirección de la juventud... No es necesario que sea largo. Una frase o dos. Piensa en ello, pero no es por eso que quería verte... Me pregunto qué quieren de ti...

–No estoy en nada más. ¿De quién hablas?

Vastard se tiró contra el respaldo de su sillón y se estiró bostezando.

–Recibí una llamada de André Vieuguet, el secretario de Duclos. En persona. Necesitan reunirse contigo. Tendrías que presentarte esta tarde en la sede del Comité Central, a las cuatro en punto...

–¿El Comité Central? ¿De qué se trata todo esto? Deben haberse equivocado de persona. ¿Estás seguro de que se trataba de mí?

–Hay solo un Louis Dragère en redacción, hasta donde sé... No puedo decirte más sobre eso. Intenté obtener precisiones, pero no soltó ni la más mínima información. Es tan difícil como intentar abrir una ostra con la mano.

El joven periodista mató el tiempo que lo separaba de su reunión paseando por el barrio. Pasó el tiempo despedazando unas castañas asadas, ante todos los espectáculos que le ofrecían los bulevares: las siluetas de las peatonas, un falso faquir que se acostaba sobre vidrio molido y le pedía a un peatón obeso que subiera sobre la plancha que había equilibrado sobre su vientre, un halterófilo bigotudo que rompía cadenas, caniches disfrazados como doncellas saltando por unos aros, un oso con la nariz perforada errándole tristemente a la cadencia de un tamboril... Luego terminó aterrizando en una sala oscura, el Helder, que proyectaba desde el mediodía Ça va barder de John Berry. Había leído una crítica bastante tibia de la película en su diario, pero era sobre todo la personalidad del director refugiado en Francia, escapando del macartismo, así como su actor principal Eddie Constantine, lo que lo había atraído delante de la pantalla. Salió con reservas de energía. Aunque la historia no era la gran cosa, una enésima variación del tema del tráfico de armas, la combinación del juego de los comediantes, de la dirección de los actores, del encuadre, de la luz y del montaje no le dejaba ningún respiro al espectador. Volvió a subir hasta la plaza de l’Opéra, bajo una lluvia fina y gélida, diciéndose que hablaría de ella con el crítico del diario, luego dobló por la calle La Fayette. Aunque lo había visto mil veces, mientras pasaba por el cruce Châteaudun afirmándose de las manillas del autobús, Dragère no había entrado nunca al edificio del 44, en la calle Le Peletier. Un edificio opulento de seis o siete pisos, el último apartado circundado por un corredor, ladrillos y cemento que daban la impresión de una arquitectura masiva, y sobre todo dos inmensas puertas de fierro forjado que no se abrían más que por unos segundos, tiempo en el que un auto se lanzaba al interior. La ubicación era ideal, en la frontera del París popular y del París de todos los poderes. Recorrió la fachada sin saber cómo dejar manifiesta su presencia. Terminó notando un timbre eléctrico medianamente disimulado por una excrecencia de chatarra. Apretó brevemente el botón, como si tuviera miedo de molestar a los ocupantes. Una voz, curiosamente salida de un punto por sobre su cabeza, se hizo escuchar:

–¿De qué se trata?

Levantó la nariz para responder.

–Me pidieron venir a las cuatro. Estoy un poco adelantado. Tengo reunión con el señor André Vieuguet...

–¿Quién es usted?

–Louis Dragère. Soy periodista de L’Humanité...

–Gracias. Tendré que hacerlo esperar unos instantes.

Su mirada cruzó aquella de un peatón cuyo rostro estaba totalmente cubierto de tatuajes. Una especie de pulpo desplegaba sus tentáculos desde su frente. Sus apéndices iban rodeando sus ojos, su nariz, su boca, sus orejas, al estilo de una mano sin cuerpo, de un azul transparente.

–Puede entrar...

Una puerta se abrió en el metal macizo del pórtico, y, aun teniendo todo a la vista, sostuvo el marco con su talón y casi pierde el equilibrio.

–Sígame.

Se dirigieron a la derecha para ingresar en una pieza ocupada por tres personas. Un hombre de unos cuarenta años, vestido con un traje gris, de apariencia marcial, se encontraba detrás de un escritorio sobre el cual se encontraba una placa alargada, parecida a la que se encuentra en las administraciones: «General Joinville». Retratos gemelos de Maurice Thorez y de Stalin decoraban el muro. El periodista reconoció a uno de los que estaban sentados en la recepción, un obrero que iba a veces a hacer de guardia en la calle du Louvre, pero el hombre hizo como si nada.

–El compañero Vieuguet lo recibirá a usted. ¿Tiene documentos de identidad?

Abrió su billetera y extendió su tarjeta profesional.

–No sabía... tengo solo esto...

–Está bien, eso bastará.

El chico con el que se había cruzado antes lo registró rápidamente, luego subieron los pisos, pasando delante de la pieza triangular, de techo bajo, donde se reunía el Consejo Político. A través de la puerta entreabierta, percibió las mesas estrechas, la placa de mármol que rendía un homenaje a los dirigentes muertos durante la Resistencia. Jacques Duclos avanzaba dando zancadas por el mismo pasillo, en sentido inverso. Miró de arriba a abajo a Dragère y luego se detuvo para tenderle la mano. El acento de los Pirineos era tan grueso como la silueta de donde salía la voz.

–Estoy contento de que hayas respondido a nuestra invitación... André te va a recibir. Me habría gustado explicarte en persona lo que esperamos de ti, pero debo preparar una intervención en la Asamblea. ¡No dejaremos que rearmen a Alemania!

Louis Dragère permaneció atónito por un instante, era como si una estatua se hubiese puesto a hablarle, luego se volvió a poner en movimiento al modo de un autómata. El secretario de Duclos, ante el cual estuvo durante el minuto siguiente, era bastante menos impresionante. Desplegó un ejemplar de L’Humanité para dejar visible un artículo. Dragère reconoció la foto de la fábrica de productos químicos Kuhlmann que acompañaba a uno de sus reportajes, coronada por un título de shock encontrado por Vastard: «Sopa de gusanos».

–¡Excelente trabajo! Es este artículo el que atrajo nuestra atención hacia ti. Cuando apareció, hace seis meses, me hablaron de él por lo menos veinte veces durante la jornada siguiente. Nombres muy grandes tienen la amabilidad de confiar artículos a nuestras publicaciones, y debo decir en verdad que el eco es a menudo menor...

Acercó el artículo a su rostro y se puso a leer un pasaje después de carraspear su garganta.

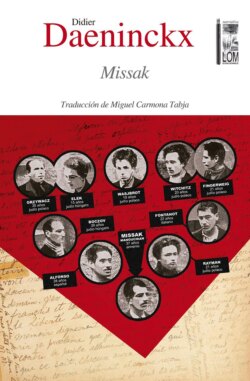

–«Hay un olor en Aubervilliers, un olor del que nadie puede escapar: ¡se les pega a todos al fondo de la garganta, colma sus pulmones, todos lo respiran, y lo respiran en todas partes! Se cierne de pronto en ráfagas, a voluntad del viento inestable del oeste y se vuelve insoportable. Es con vagones de huesos venidos de los mataderos cercanos que se fabrica el pegamento y el abono animal. A estos olores agregue el polvo de los fosfatos. ¡Este olor a caldo de gusanos, olor a carroña, a horrorosa cocina de cadáveres, es Kuhlmann! Este es el panorama». Rara vez tiene uno la ocasión de toparse con algo tan potente, en la mañana, tomándose el café... He investigado, he reunido todo lo que has escrito desde hace dos años. Las investigaciones en terreno sobre todo. Por eso, cuando Jacques me puso al tanto de lo que le preocupaba, pensé inmediatamente en ti... Seguramente has escuchado hablar del Afiche Rojo, esa porquería que los nazis y sus lacayos hicieron pegar en los muros de Francia en febrero de 1944...

–Tenía 15 años en esa época. Me acuerdo como si fuera ayer. Lo habían pegado en todo el barrio de la Goutte d’Or. No estuvieron ahí mucho tiempo; con los compañeros nos ocupamos de limpiar los muros.

Vieuguet sacó una caja de medicamentos del bolsillo de su chaqueta y puso una pastilla verde sobre su lengua.

–Se me cansó la voz la semana pasada en un mitin en Sallaumines. Una hora de discurso en plena corriente de aire. He aquí el resultado... Bueno. A principios de marzo está decidido inaugurar la primera calle en homenaje al grupo Manouchian, cerca de la plaza Saint Fargeau en el distrito XX. Además de una concentración, se prevé depositar coronas en el cementerio d’Ivry, en el Mont Valérien, y una gran velada cultural en la Mutual. Varios ministros confirmaron su presencia, así como los embajadores de Polonia, de Rumania, de Hungría y de Italia, países de donde eran originarios los combatientes. La viuda del general Delestraint, así como de Jean Zay estarán ahí también. Esperamos la respuesta de un representante de la República soviética de Armenia y de un delegado de la República española en el exilio. Para darle mayor esplendor a la ceremonia, la dirección del Partido le encargó al camarada Louis Aragon la tarea de redactar un poema a la gloria de Missak Manouchian y sus acompañantes.

Dragère interpretó el silencio que se instaló como una invitación a expresarse.

–¿Qué debo hacer? ¿Preparar material para el periódico?

–Eso es el quehacer del 37, no del 44...

El tono se había vuelto tajante para ponerlo en su lugar, evocando los números de calle respectivos de L’Humanité y de la sede del Comité Central. Vieuguet prosiguió.

–Lo que te voy a decir es confidencial. Esto deberá quedar estrictamente entre nosotros. No debes reportárselo a nadie. ¿Entendido?

–Sí...

–Nuestros enemigos aprovechan todas las oportunidades para atacarnos, ensuciarnos. Algunos golpean incluso desde el interior de nuestra organización, donde han podido ocultarse. Fue el caso del fraccionario Tillon y del policía Marty. Esperamos que se desate una campaña con ocasión de esta inauguración. Debemos prepararnos para ello, estar listos para confundir a los calumniadores. No les hemos dado el mínimo crédito a los rumores que circulan sobre Missak y su grupo. El ataque de nuestros adversarios se apoyará sobre ellos, seguramente. Es de la más alta importancia que nosotros sepamos exactamente a qué atenernos. Es por eso que te confiamos esta tarea. Dispones de un mes para recoger la mayor cantidad de información posible sobre Manouchian y sobre lo que se dijo de él. Informaré a la dirección del periódico de tu ausencia momentánea. Julien Godart, el presidente del Comité Francés por la Defensa de los Inmigrantes, preparó un expediente que debería permitirte avanzar en esto.

Una hora más tarde, Louis Dragère se sobresaltaba por el ruido que hizo la pesada puerta que se cerraba detrás suyo. Apretó contra su pecho la carpeta de cartón que le había entregado el secretario de Jacques Duclos. Contenía en total tres hojas dactilografiadas y otros dos documentos. Se puso en camino hacia la estación de París Este bajo un cielo cuyo gris amenazaba con derramarse a cada instante. Los primeros copos empapados de agua se estrellaron a sus pies a la altura del restaurant Les Diamantaires, cuando las seis horas sonaban en una campana cercana. Se refugió en una cabina de la plaza Montholon para llamar a Juvisy. Unas diez personas que vivían en la calle instalaban un campamento improvisado a lo largo de las rejas con ayuda de planchas y telas, recubiertas de lona y telas impermeables. Allá, la conserje contestó después de haber dejado sonar el teléfono en el vacío durante varios minutos. Le informó con el aire que le sobraba que la «señorita Odette» había salido.