Читать книгу Meine zwei Leben - Dieter Müller - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Wie Gyula Lorant mich aus Offenbach wegekelte

ОглавлениеWenn ein Trainer mit seiner Mannschaft in 44 Meisterschaftsspielen unbesiegt bleibt, dazu die Aufstiegsrunde als Erster abschließt und den Verein zurück in die Bundesliga führt, dann könnte man glauben, dass er fest im Sattel sitze. Nicht so in Offenbach. In einer einzigartigen Posse schaffte es 1972 der Vorstand um Hans-Leo Böhm, Aufstiegstrainer Kuno Klötzer zu vergraulen und Gyula Lorant als neuen Coach zu installieren. Im Verein hielt man Klötzer trotz aller Erfolge für zu weich. Man ließ deshalb verlauten, dass man ihn mit seiner Zustimmung zum Technischen Direktor ernannt habe, während Lorant neuer Trainer werde. Während er in Bayreuth an einer Trainertagung teilnahm, berief die Vereinsführung kurzfristig in Offenbach eine Pressekonferenz ein und stellte Lorant als Trainer des Aufsteigers vor. Damit stellte man Klötzer vor vollendete Tatsachen, ein Affront für ihn, der nach eigener Aussage einer derartigen Abmachung nie zugestimmt hatte. Klötzer zog die Konsequenz und nahm seinen Hut. Einen solchen Zirkus hatte dieser feine Mensch nicht nötig. Er wurde ein Jahr später Trainer des HSV, 1978 führte er den Klub zum Europapokalsieg.

Und so kam es, dass mich zum Start meiner Karriere im Profifußball im Juli 1972 nicht Klötzer in der Kabine begrüßte, sondern Gyula Lorant. Ich bedauerte das, da ich von Klötzer nach unseren gemeinsamen Erfahrungen sehr viel hielt. Er hatte ein Gespür für die Befindlichkeiten seiner Spieler, behielt die jungen Akteure im Auge und förderte sie. Und Lorant? An mir hatte der Ungar von Anfang an kein Interesse, er ignorierte mich. Ich war für ihn nur ein unbedeutender, nicht mal sonderlich talentierter Vertragsamateur. Und das ließ er mich ein ganzes Jahr lang spüren. Sein Training war hart, ja, beinahe unmenschlich. Die Mannschaft führte er mit sehr autoritärer Hand, Widerrede oder Kritik waren ein Kapitalverbrechen. Wenn ein Spieler in der Sitzung etwas kommentieren wollte, sagte er gerne: „Weißt du also alles besser? Kannst du nachdenken darüber auf Bank.“ Sein Auftreten war das eines Diktators. Außerhalb des Fußballs zeigte er durchaus auch andere Seiten. Lorant war intelligent und gab sich gerne als Genussmensch. Er hatte eine Vorliebe für Zigarren, die er überall, selbst auf der Trainerbank, rauchte. Er mochte gutes Essen, einen guten Wein und hatte eine künstlerische Ader. Doch sobald er auf dem Platz stand, war er ein anderer Mensch. Lorant war Teil der ungarischen Wunderelf mit Ferenc Puskás, Nándor Hidegkuti, Sándor Kocsis & Co. gewesen, die in den 1950er-Jahren die Fußballwelt verzaubert hatte. Im Finale der WM 1954 in Bern hatte er Vorstopper gespielt. Er hatte ohne Zweifel Ahnung vom Fußball und sich auf den Stationen Duisburg, Kaiserslautern, Tasmania Berlin und 1. FC Köln den Ruf eines harten, aber guten Trainers erworben.

Kostedde, Schäfer, Held

Für mich begann im Sommer 1972 ein neues Leben. Ich war plötzlich Teil einer Bundesligamannschaft. Was das bedeutete, merkte ich schon am ersten Trainingstag. Zunächst musste ich mich mit den anderen Neuzugängen Amand Theis, Manfred Ritschel, Josef Hickersberger und Rainer Blechschmidt, meinem Kumpel aus der A-Jugend, im Stadion den vielen Presseleuten und Fotografen für ein erstes Foto stellen. Danach war draußen auf dem Trainingsplatz die Hölle los. 2000 Kickers-Fans waren zum Trainingsauftakt gekommen. Ständig klopften mir irgendwelche Menschen auf die Schultern. Die Stimmung war einmalig. Meine Rolle im Team war klar: OFC-Manager Willy Konrad hatte mir in mehreren Gesprächen versichert, dass der Klub auf mich bauen würde. Ich sollte als fester Teil des Profikaders den Arrivierten Druck machen, Spielpraxis aber zunächst in der Amateurmannschaft sammeln, die in der Hessenliga spielte. So sollte ich langsam herangeführt und aufgebaut werden. Ich widersprach natürlich nicht, ich war ja gerade erst 18 Jahre alt. Aber innerlich konnte ich mich mit dieser Rolle nicht gut anfreunden. Ich hatte ein festes Ziel: Ich wollte spielen und Tore schießen, so wie ich es in den vergangenen Jahren auch getan hatte. Dass die Bundesliga ein anderes Pflaster war, ahnte ich. Meinem Ehrgeiz tat das aber keinen Abbruch, ich traute mir einiges zu. Dabei war mein Selbstbewusstsein deutlich höher als mein Gehalt. Konrad legte mir meinen ersten Amateurvertrag vor, der sich auf 300 Mark monatlich belief – ich unterschrieb. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Der OFC war mein Verein und ich wollte hier meinen Durchbruch zum Profispieler schaffen. Ob es andere Klubs gab, die an mir Interesse hatten, wusste ich nicht, einen Berater hatte ich ja nicht.

In der Kabine hielt ich mich zurück. Ich war neu, ich war jung, und es war ohnehin nicht meine Art, mich lautstark zu profilieren. Ich kam in eine erfolgreiche Mannschaft mit gestandenen, großartigen Fußballern. Eine der schillerndsten Figuren war Erwin Kostedde, der es später auch zum Nationalspieler (übrigens der erste dunkelhäutige) bringen sollte. Kostedde hatte mit über 30 Toren den Hauptanteil am Aufstieg gehabt und war erklärter Publikumsliebling auf dem Bieberer Berg. Als Torjäger war er mein Hauptkonkurrent. Keine einfache Aufgabe, dennoch wollte ich mich nicht von vornherein mit der Rolle des Ersatzspielers zufriedengeben. Auf dem Fußballplatz war von meiner sonstigen Zurückhaltung nichts mehr übrig. Sobald ich spielte, ging es nur noch darum, Tore zu erzielen. Egal, wer vor mir stand. Wenn ich daran denke, welche „Mordanschläge“ Spieler wie Niko Semlitsch, Amand Theis oder Lothar Skala im Training auf mich verübten, ohne dass ich auch nur einen Mucks machte … Dem Trainer war es sowieso egal, wenn ein junger Spieler was auf die Knochen bekam. Aber ich ließ mich im Training nicht unterkriegen, körperliche Angriffe machten mir nichts aus. Ich war aber verwundbar, wenn es um Zurücksetzungen und Ungerechtigkeiten ging, wenn ich spürte, dass der Trainer nicht hinter mir stand, mich nicht mochte, wenn ich mich ungeliebt fühlte. Fußballerisch hatte ich definitiv einiges in die Waagschale zu legen. Ich war beidfüßig, hatte ordentlich Zug zum Tor, eine klasse Kopfballtechnik, ich brauchte nicht viel Platz und hatte insgesamt ein super Timing beim Positionsspiel.

Kostedde war im Vergleich zu mir nicht so schnell auf Strecke, aber er hatte unglaubliche Finten und Tricks auf Lager. Sein Markenzeichen war der Übersteiger. Er war der erste Spieler, der diesen Trick perfekt beherrschte. Erwin war immer gut drauf und lachte viel. Zwischen uns gab es nie ein böses Wort. Im Gegenteil, er war immer sehr nett und fair. Er kam sogar extra zu mir, um mich zu trösten, wenn Lorant mich mal wieder nicht berücksichtigte. „Du wirst mal ein großer Stürmer, deine Zeit kommt noch“, sagte er mir einmal. Das vergaß ich ihm nie, denn es war sicher nicht Erwins Aufgabe, einem 18-jährigen Mut zu machen. Aber so tickte er.

Beeindruckt war ich auch von Winnie Schäfer. Er war der intelligenteste Spieler im Team. Was er tat, sagte und dachte, hatte immer Sinn und Verstand. Er war ein großer Stratege, gleichzeitig aber auch ein großes Schlitzohr. Für mich war er der eigentliche Kopf der Mannschaft, und das mit 23 Jahren. Es verwundert nicht, dass Schäfer später als Trainer Karriere machte. Er besaß eine große Persönlichkeit und konnte auch damals schon Menschen führen.

Ein anderer wichtiger Spieler im Team war Siggi Held. Held war Vizeweltmeister, Nationalspieler, Europapokalsieger, ein echter Star, und nun spielte ich mit ihm in einer Mannschaft. Ihn zeichnete ein trockener Humor aus, den ich sehr mochte. Siggi war eher der Vorbereiter, ein Dribbler vor dem Herrn. Sein Schuss war nicht so hart, deshalb machte er auch nicht so viel Tore. Er war kein Wortführer, in der Kabine hielt er sich zurück, umso mehr konnte man sich auf ihn verlassen.

Alleinherrscher Lorant

Die Vorbereitung fing für mich ganz gut an. Ich merkte, dass ich bei den Fans als Jugendnationalspieler einen guten Stand hatte. Und das sollte sich in den ersten Wochen noch steigern. Schon beim ersten Test in Groß-Gerau traf ich beim 6:2 als einziger Spieler zweimal. Wenige Tage später schoss ich in Dornheim wieder zwei Tore, während Kostedde leer ausging. Er bekam von Lorant an diesem Tag vor versammelter Mannschaft einen gehörigen Rüffel, weil er zu kurze Stollen trug und ständig ausrutschte. Das Schuhthema lag Lorant besonders am Herzen. Nach nur wenigen Tagen befahl er unserem Zeugwart: „Nockenschuh alles raus. Kannst du geben zu Jugend oder Amateure.“ Also schmiss der alle Nockenschuhe in einen Karton und brachte sie rüber zu den Amateuren. Der Verein musste bei adidas Stollenschuhe nachbestellen. Fürs Training. Dass dadurch das Verletzungsrisiko stieg, brauche ich an dieser Stelle nicht zu betonen. Doch das war noch nicht alles. Eines Tages forderte uns Lorant auf, für das Mannschaftstraining unsere Laufschuhe mit Spike-Besohlung anzuziehen. Wir wollten das zunächst nicht glauben. Aber es half nichts. Wir mussten 90 Minuten in Spikeschuhen trainieren. Neun gegen neun, und dann auch noch eins gegen eins: Lorant warf den Ball und dann ging es darum, wer es mit dem Ball am Fuß zu ihm am schnellsten schaffte. Wir absolvierten auch Schusstraining in diesen Schuhen. Er glaubte, dadurch eine bessere Fußhaltung zu trainieren. Eine unglaubliche Tortur. Wir machten brav alles, was er uns sagte, was blieb uns auch anderes übrig. Bei wem hätten wir uns beschweren sollen? Lorant arbeitete zu der Zeit noch allein, Otto Rehhagel kam erst 1973, ein Jahr später, als Co-Trainer nach Offenbach. Bis dahin war der Trainerjob beim OFC eine One-Man-Show, so wie in vielen anderen Vereinen auch. Das muss man sich mal vorstellen: Wo sich heute ein Dutzend Assistenten um die Mannschaft kümmert, um Standards zu trainieren, auf die richtige Ernährung zu achten, die Gegner in Videosequenzen zu analysieren, da lag Anfang der 70er-Jahre die ganze Verantwortung komplett in einer Hand. Lorants Vorbereitung war knüppelhart. Morgens um neun Uhr hatten wir Lauftraining und am Nachmittag um 16 Uhr trainierten wir mit dem Ball. Der Sommer 1972 war heiß, doch damals hieß es, dass Wasser in Verbindung mit körperlicher Anstrengung nicht gut sei, und so bekamen wir zum Mittagessen zwei, drei Gläser Wasser, während des Trainings aber keinen Tropfen. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, ohne reihenweise zu kollabieren. Waren wir abgehärtet? Lorant war es egal, ob wir müde waren oder uns vor Durst die Zunge aus dem Hals hing.

Ich traf in beinahe allen Testspielen und jedenfalls häufiger als Kostedde. Von den Fans hörte man immer öfter: „Der Kaster muss spielen!“ Im letzten Test zu Hause im Stadion gegen den 1. FC Nürnberg forderten die Fans lautstark meine Einwechslung, Kostedde machte wirklich ein grottenschlechtes Spiel. Schließlich kam er humpelnd an den Spielfeldrand und signalisierte, dass er nicht mehr spielen konnte. Eine Verletzung. Doch was tat Lorant? Er jagte ihn aufs Feld zurück. Er allein entschied, wer und wann vom Spielfeld ging. Und was geschah? Drei Minuten später traf Kostedde, und Lorant lehnte sich genüsslich auf der Trainerbank zurück.

Am ersten Spieltag der Bundesligasaison 1972/73 saß ich im Weserstadion gegen Werder Bremen erstmals bei einem Bundesligaspiel auf der Reservebank. Zur Bremer Mannschaft gehörten damals noch Rudi Assauer, Karl-Heinz Kamp und Horst-Dieter Höttges, der später noch eine größere Rolle in meinem Fußballerleben spielen sollte. Wir erreichten ein 0:0. Ich wurde nicht eingewechselt. Wir flogen zurück nach Frankfurt und ich spielte am Sonntag in der Hessenliga. Dieses Muster sollte sich Woche für Woche wiederholen. Von einem Einsatz in der Bundesliga war ich meilenweit entfernt, auch wenn ich auf der Bank saß. Lieber stellte Lorant um, wenn Kostedde ausgewechselt wurde, auf jeden Fall brachte er andere Spieler. Seine Entscheidungen musste er nicht hinterfragen, denn wir gewannen drei der ersten vier Spiele, standen mit zehn Punkten auf Rang zwei hinter den Bayern. Lorant stolzierte wie ein kleiner König durch Offenbach. Vollends bestätigt wurde er, als wir im Oktober das große Derby zu Hause gegen die Eintracht mit 3:2 gewannen. Wir lagen vor ausverkauftem Haus 1:2 zurück, bis Erwin mit zwei Toren in der 85. und 89. Minute das Spiel entschied. 25 000 Kickers-Fans feierten den Sieg frenetisch. Es war ein großer Tag für den Verein. Ich saß auf der Bank. Natürlich.

Es war bei einem Training kurze Zeit später, als ein Freund meines Stiefvaters am Rande des Trainingsplatzes eine Unterhaltung zwischen Lorant und Manager Konrad mithörte. Konrad, der mich mochte und förderte, erkundigte sich nach dem Training bei Lorant, wie die Aktien des jungen Kaster stünden. Lorant schüttelte den Kopf und entgegnete: „Weißt du, Willi. Hat der Kaster Geld von zu Hause. Kann er sich nicht quälen.“ Als ich das zu hören bekam, war ich richtig schockiert und auch wütend. Natürlich war der beigefarbene Mercedes meines Stiefvaters ein Hingucker am Bieberer Berg, wenn er mich brachte oder abholte. Uns ging es finanziell gut, aber was wusste Lorant schon von mir? Es war purer Neid von ihm, der selbst einen kleinen weißen Fiat 500 fuhr, und ich als 18-Jähriger wurde im luxuriösen Mercedes vorgefahren. Auch mein Stiefvater war schockiert. Aber was sollte er tun? Lorant war unangreifbar, man musste sich ihm unterordnen.

Beim Training musste man zudem immer auf alles gefasst sein. Manchmal nahm er sich die beiden Torhüter Fred Bockholt und Bernd Helmschroth zur Brust, ging mit ihnen auf den Hartplatz, stellte eine Hürde auf und ließ die beiden auf der anderen Seite der Hürde Stellung beziehen. Dann mussten die zwei armen Kerle über die Hürde springen und Bälle erhechten, die er ihnen zuwarf. Beide waren hinterher regelmäßig grün und blau. Aber das war Lorant egal. Ich weiß noch, wie er Amand Theis zur Seite nahm, der über Knieprobleme klagte und für das Spiel am Wochenende auszufallen drohte. Er fragte ihn: „Was für Problem hast du?“ Theis antwortete: „Mein Knie, ich kann nicht laufen.“ Da schlug Lorant ihm direkt auf das Knie und sagte: „Amand, was ist dein Problem?“ Amand verzerrte das Gesicht, antwortete: „Es gibt kein Problem“ und spielte am Samstag. Wenn ein Spieler sich über eine Verletzung beklagte, dann meinte Lorant: „Mein Freund, läufst du einmal einen Berg hinauf, kommst du wieder runter, ist die Verletzung weg.“ Heute wäre das ein Skandal, doch damals konnte sich der Trainer alles erlauben. Die Spieler waren bei Weitem nicht so mündig wie heute. Wenn ein Spieler Lorant nur ansatzweise widersprach, wurde der Ungar fast körperlich. Irgendetwas in Frage zu stellen, galt ihm als Hochverrat. Er war ein Alleinherrscher. In der Halbzeit eines Spiels auf dem Bieberer Berg schloss er in der Halbzeit kurzerhand mal die Kabine zu. Manager Willy Konrad, der immer mit in die Kabine kam, klopfte an die Tür, doch Lorant ließ ihn draußen stehen. Eine klare Machtdemonstration: Ich bin der Chef hier. Wir Spieler registrierten das alles deutlich. Ich musste mich damit abfinden, dass ich unter Lorant nichts zu bestellen hatte. Das setzte mir zu. Auch meine Leistungen in der Hessenliga, wo Hermann Nuber uns betreute, litten darunter, sodass ich teilweise sogar meinen Stammplatz bei den Amateuren verlor. Manche sagten, ich sei zu sensibel, nehme mir vieles zu sehr zu Herzen. Aber so war ich nun mal. Ich brauchte das Vertrauen des Trainers, um gut zu spielen.

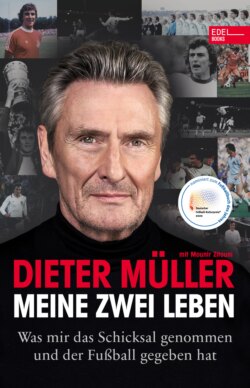

Aus Kaster wird Müller

Während ich weiter auf mein Debüt in der Bundesliga wartete, gab es Ende 1972 zu Hause tolle Nachrichten: Mein Stiefvater wollte mich adoptieren. Für mich war das ein großer Liebesbeweis, ich fühlte mich damit als Person voll und ganz akzeptiert. Es bedurfte einiger Gänge zum Notar und zu den Ämtern, doch irgendwann Anfang 1973 stand es Schwarz auf Weiß in meinem Ausweis: Ich hieß ab sofort Dieter Müller, das machte mich stolz und glücklich. Kaster gehörte der Vergangenheit an, mein biologischer Vater verschwand an dem Tag, an dem ich seinen Namen ablegte, völlig aus meinem Leben.

In dieser Zeit machte ich meinen Führerschein. Mein Vater stellte mir einen neuen BMW 2000 in die Garage – sein Einstandsgeschenk für den neuen adoptierten Sohn. Ich konnte es kaum erwarten, mit dem Wagen zu fahren. Als die Führerscheinprüfung im März um zwei Tage verschoben werden musste, hielt ich es nicht mehr aus. Ich wollte nur mal kurz unsere Straße in Götzenhain hoch und runter fahren. Eigentlich sah man da nie eine Polizeistreife weit und breit, doch ausgerechnet an diesem Tag fuhr ein Polizeiauto die Straße entlang. Ich wurde nervös, wollte drehen und setzte den falschen Blinker. Es kam, wie es kommen musste: Die Polizei forderte mich auf, ranzufahren. Natürlich hatte ich keinen Führerschein, also begleiteten mich die Polizisten nach Hause. Ich hatte einen dicken Kloß im Hals, als ich zu Hause klingelte und mein Vater aus dem Haus kam. Er wirkte aber überhaupt nicht irritiert, hörte sich kurz an, was passiert war, und bat die zwei Polizisten hinein. Zu mir sagte er: „Du wartest hier.“ Als die Polizisten zehn Minuten später herauskamen, war alles geregelt. Ich bekam nie eine Anzeige und mein Vater sagte nur: „Pass in Zukunft auf.“ Ich bin mir sicher, dass er die zwei bestochen hat. So ein Typ war er.

Der langersehnte erste Bundesliga-Einsatz

Bei den Kickers lief im Frühjahr 1973 eigentlich alles rund: Rang sechs in der Liga, im Pokal stand das Viertelfinale gegen den FC Bayern an. Am 26. Spieltag, im Spiel gegen den MSV Duisburg, erhielt Erwin Kostedde jedoch die Rote Karte. Angeblich wegen einer Tätlichkeit, was aber lächerlich war. Kostedde war brutal von Hannes Linßen gefoult worden, und als er sich von dem auf ihm liegenden Duisburger befreien wollte, interpretierte der Schiedsrichter dies als Handgreiflichkeit. Kostedde wurde für acht Wochen gesperrt. Meine Zeit schien gekommen, denn außer mir gab es keinen weiteren Mittelstürmer im Kader. In der Woche darauf stand das Spiel beim Hamburger SV an. Im Testspiel gegen die A-Jugend unter der Woche hatte ich vorne drin gespielt, alle gingen davon aus, dass Lorant mich bringen würde. Mein Premierenmoment schien endlich gekommen. Voller Vorfreude und auch ein bisschen nervös stieg ich in das Flugzeug nach Hamburg. Vor Ort dann die erneute bittere Enttäuschung: Nicht ich sollte spielen, sondern mein gleichaltriger Freund Rainer Blechschmidt, der alles war, nur kein Mittelstürmer. Wir verloren 0:1, ich wurde noch nicht einmal eingewechselt und hatte eine unglaubliche Wut im Bauch. Auch meine Kollegen verstanden das nicht. Niko Semlitsch raunte mir zu: „Dem würde ich an die Gurgel gehen.“ Gemeint war natürlich Lorant.

Aber am 6. April 1973 war es dann endlich so weit: Ich bekam meinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Fünf Tage zuvor war ich 19 Jahre alt geworden. Wir empfingen Hannover 96. Es war ein Freitagabendspiel. Kostedde fehlte weiterhin, erneut erhielt zunächst Blechschmidt den Vorzug. Nach 50 Minuten verletzte er sich jedoch. Lorant gab mir das Zeichen zum Warmmachen. Zwei Minuten später wechselte er Blechschmidt aus und beim Stand von 0:0 betrat ich tatsächlich den Rasen des Bieberer Bergs zu meinem ersten Bundesligaspiel. Bereits nach wenigen Minuten hatte ich nach einer Flanke von Siggi Held eine große Torchance. Franz-Josef Pauly, Torhüter von 96, fischte den Ball gerade noch aus dem Toreck. Es gab Applaus von den Rängen. Zwar gerieten wir eine Viertelstunde vor Schluss mit 0:1 in Rückstand, aber wir Spieler ahnten, dass an diesem Abend noch etwas möglich war. Und tatsächlich drehten wir innerhalb von vier Minuten das Spiel. Zunächst verwertete Winnie Schäfer eine Flanke von mir in der 79. Minute zum 1:1 und vier Minuten später erzielte Amand Theis per Kopf das Siegtor. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich vom Platz ging. Ich war nun ein echter Bundesligaspieler, dazu hatten wir gewonnen. Zeit zum Feiern blieb aber nicht, denn am Samstagmorgen trainierte ich mit den Profis und am Sonntag musste ich vor 250 Zuschauern gegen den KSV Baunatal in der Hessenliga ran – als Einwechselspieler. Am Montag konnte ich in der Zeitung lesen, dass Lorant über mich gesagt hatte: „Ich war mit Müller zufrieden. Er ist noch sehr jung, ist okay.“ Für mich persönlich gab es kein Wort der Anerkennung oder des Glückwunsches. Lorant sah meinen Einsatz wohl eher als eine persönliche Niederlage an.

Der Tod meines Adoptivvaters

Zehn Tage später sollte ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren, wie es sich anfühlt, wenn ein geliebter Mensch ohne Vorwarnung aus dem Leben scheidet. Das Unfassbare passierte: Alfred Müller, mein Adoptivvater, dieser Fels von Mann, erlitt einen Gehirnschlag … Ich war gerade zu Hause in Götzenhain. Das Telefon klingelte, meine Mutter nahm ab, schrie laut auf und fing an zu weinen. Alfred war auf einer Mieterversammlung gewesen, bei der es zu einem Streit über den Zustand des Hauses gekommen war. Er hatte sich aufgeregt, wie es manches Mal so seine Art war, und war dann ganz plötzlich einfach umgekippt. Der Notarztwagen brachte ihn ins Krankenhaus, aber jede Hilfe kam zu spät. Er fiel ins Koma und starb wenige Tage später, ohne noch einmal Bewusstsein erlangt zu haben. Für meine Mutter war das ein Schock. Alfred hatte sich immer um alles gekümmert, von den Geschäften der Baufirma hatte sie keine Ahnung, und mit meiner kleinen Schwester hatte sie ein Kleinkind zu Hause, für das sie jetzt allein die Verantwortung trug. Und dann stellte sich kurze Zeit nach Müllers Tod auch noch heraus, dass Alfred über zwei Millionen Mark an Steuerschulden hatte. Für mich war das finanzielle Fiasko letztlich zweitrangig. Viel schlimmer fand ich, dass mein Adoptivvater, der mich immer unterstützt und angesichts meiner schwierigen Situation unter Lorant mit mir mitgelitten hatte, nicht mehr miterleben durfte, wie ich mich in Köln als Profi durchsetzte. Noch heute macht mich das unendlich traurig. Er hatte mich zu meinem ersten Verein in Götzenhain gebracht, mir meine ersten Fußballschuhe gekauft, war bei nahezu jedem Spiel dabei und zeigte offen seinen Stolz, wenn ich in der Jugend für Offenbach spielte oder für Deutschland auflaufen durfte. In den Jahren seit 1964 war mir Alfred trotz seiner rauen Art sehr ans Herz gewachsen. Neben meinem Opa war er die wichtigste männliche Bezugsperson in meinem Leben. Plötzlich war er weg und ich fühlte mich mit 19 ganz verloren. Dass ich immerhin seinen Nachnamen trage, tröstet mich bis heute.

Wie fühlt es sich an, wenn ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr da ist? Wie geht man damit um, dass man nicht mehr zum Ausdruck bringen kann, wie sehr man diesen Menschen gemocht hat? Grausam, wenn man seinen Vater am Morgen verabschiedet und ihn dann nicht mehr lebendig zu Gesicht bekommt. Der Verlust erschütterte mich. Aber die Welt drehte sich weiter. Zum Glück hatte ich den Fußball, der mich ablenkte und mir half, mit dem Schmerz klarzukommen. Ich war Bundesligaspieler und wollte den nächsten Schritt machen.

Köln klopft an

Mein Bundesliga-Einstand hatte nichts an meinem Standing bei Lorant geändert. Die Saison neigte sich dem Ende zu, und ich wusste, dass es so für mich nicht weitergehen konnte.

Bei mir zu Hause klingelte das Telefon, am anderen Ende der Leitung war Herbert Widmayer. Ich war sehr überrascht, wir hatten uns schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Widmayer kam schnell auf den Punkt: „Dieter, der 1. FC Köln hat Interesse an deiner Verpflichtung. Karl-Heinz Thielen, den ich sehr gut kenne, hat mich angerufen und mich nach dir befragt. Sie suchen einen Mittelstürmer, haben aber nicht so viel Geld. Du bist ihr Topkandidat. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann dir nur dazu raten. In dieser Mannschaft würde ein Stürmer wie du glänzen.“ Ich war perplex. Ich hatte gerade mal zwei Bundesliga-Teileinsätze vorzuweisen und nun wollte mich ein Verein verpflichten, dessen Team mit Stars nur so gespickt war. Wolfgang Overath, Heinz Flohe, Hennes Löhr, Heinz Simmet, Wolfgang Weber, Bernd Cullmann und wie sie alle hießen. Natürlich interessierte mich das! Zumal ich in Offenbach unter Lorant keine Perspektive sah. „Aber ich habe einen Vertrag bis 1974. Wie soll das gehen?“

„Keine Sorge. Thielen hat mir gesteckt, dass Offenbach richtig klamm ist, der Verein braucht jeden Pfennig. Da sollte einiges möglich sein.“

Noch in derselben Woche kontaktierte Thielen seinen Offenbacher Kollegen Willy Konrad. Wie ich später erfuhr, signalisierte der Verein ohne zu zögern, man sei gewillt, mich ziehen zu lassen, wenn die Ablöse stimme. In dieser Situation sorgte eine Berufung in die Amateurnationalmannschaft, die von Jupp Derwall trainiert wurde, für eine willkommene Ablenkung. Wir bestritten einen Test gegen die deutsche U-18-Auswahl, wo ich wieder Herbert Widmayer begegnete, und drei Tage später spielten wir 2:2 in Österreich. Danach nahmen die Verhandlungen Fahrt auf. Auch die Presse bekam Wind von dem Kölner Interesse. Öffentlich taten die Kickers so, als gäben sie ihr junges Kronjuwel nur für einen exorbitant hohen Preis her, doch hinter den Kulissen versuchten sie, den Kölnern den Kauf schmackhaft zu machen.

Am 13. Juni 1973 spielten wir mit der Amateurnationalmannschaft in Offenbach gegen Malta. Es ging um die Qualifikation zur Europameisterschaft. Thielen kam höchstpersönlich, um mich noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Wir gewannen 4:0, ich schoss zwei Tore und war bester Mann. Danach lud mich Thielen zu sich nach Hause ein. Ich fuhr mit meinem BMW ganz allein nach Köln-Weiß, einem Stadtteil im Süden der Stadt. Vorher hielt ich bei einem Blumenladen. Ich dachte, es wäre unhöflich, Frau Thielen ohne Blumenstrauß gegenüberzutreten. Bis zum Ende seiner Managertätigkeit war ich, wie mir Thielen bis heute versichert, der einzige Spieler, der jemals Blumen für seine Frau mitgebracht hat. Für sie war ich ab da natürlich unantastbar. Thielen und ich wurden uns schnell einig. Er sagte mir, ich müsse mir keine Sorgen machen, der Deal mit Offenbach werde nicht platzen, es könnte sich nur ein wenig in die Länge ziehen. Tatsächlich sollte es noch bis Juli dauern, bis sich beide Klubs geeinigt hatten. Der FC bezahlte viel weniger als die in der Presse kolportierten 150 000 Mark. Am Ende waren es 80 000 D-Mark, die Thielen allerdings am Tag der Vertragsunterzeichnung überweisen musste. Ein Lottogewinn für Köln, wenn man bedenkt, wie viele Tore ich in all den folgenden Jahren für den Klub erzielte. Aber Offenbach hatte Schwierigkeiten, die Gehälter zu bezahlen, verriet mir Thielen später mal, und war froh, mich verkaufen zu können.

Nun war ich also Kölner und durfte am 24. Juni mit in den Flieger steigen, der den 1. FC nach Japan brachte. Von Frankfurt aus flogen wir über Anchorage nach Tokio, und das nur einen Tag nach dem DFB-Pokal-Finale, das Köln gegen Mönchengladbach mit 1:2 nach Verlängerung verloren hatten. Jenem Finale, in dem Günther Netzer sich selbst eingewechselt und mit seinem Tor entschieden hatte. Die Stimmung an Bord war gedrückt, aber mir war es egal. Die nächste große Etappe in meinem Leben hatte begonnen.