Читать книгу Die Psalmen - Dietrich Bonhoeffer - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Inhalt

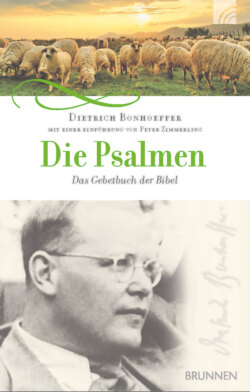

ОглавлениеBonhoeffers Buch über die Psalmen stellt eine Entfaltung des Abschnitts über das Psalmgebet aus dem „Gemeinsamen Leben“ im Kapitel über den gemeinsamen Tag dar. Als Lehrer des geistlichen Lebens setzt Bonhoeffer damit in die Tat um, was er für die wichtigste Aufgabe der Theologie hält: Theologiestudierenden, ja allen Christen zu vermitteln, was es heißt, zu beten. Bonhoeffer versteht den Psalter als Schule des Gebets und entwirft mit seiner Hilfe einen regelrechten Gebetslehrgang.

Auch an dieser Stelle zeigt sich, wie stark Bonhoeffer von Martin Luther geprägt ist. Wie dieser ist auch er davon überzeugt, dass das Vaterunser und der Psalter die beiden Mustergebete der Christenheit schlechthin sind. Trotz seiner Größe führt der Psalter inhaltlich nicht über das Vaterunser hinaus. In Aufnahme eines Gedankens des schwäbischen Pietisten Friedrich Christoph (1702–1782) meint Bonhoeffer, dass der ganze Psalter in inhaltlicher Hinsicht auf die sieben Bitten des Vaterunsers aufgeteilt werden könnte. Die Psalmen sprechen eine unüberschaubare Fülle von Lebensthemen an. Der Psalter ist darum ein Lebens-, ja ein Menschheitsbuch. Gerade die Tatsache, dass in den Psalmen das pralle Leben thematisiert wird, macht sie so anziehend. Im Psalter kommt alles zur Sprache, was den Beter bewegt. Die Psalmen widerlegen eine zwar weitverbreitete, aber dennoch falsche Überzeugung, wonach im Gebet nur wohlgesetzte Worte ausgesprochen werden dürfen.17 Die Gebetspraxis der Psalmisten belehrt uns eines Besseren. Die Psalmen bilden eine wunderbare Anleitung für ehrliches Beten. In ihnen wird geklagt, verflucht, geschrien, gelobt, gedankt, sich gefreut. Sie bringen zum Ausdruck, wie es den Betern ums Herz ist. Dietrich Bonhoeffer stellt in Anlehnung an Worte Martin Luthers fest: „Wer aber den Psalter ernstlich und regelmäßig zu beten angefangen hat, der wird den anderen, leichten, eigenen, andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben und sagen: ‚Ach, es ist nicht der Saft, Kraft, Brunst und Feuer, die ich im Psalter finde, es schmeckt mir zu kalt und zu hart‘.“18 Die Psalmen machen es vor: Das Gebet muss ein „Ort völliger Offenheit und Aufrichtigkeit, letzter Ernsthaftigkeit und vorbehaltlosen Sich-Anvertrauens“19 sein. Sonst verdient es seinen Namen nicht.

Weil im Gebet grundsätzlich alles zur Sprache kommen darf, was den Menschen bewegt, sind die möglichen Formen der Psalmgebete so vielfältig wie das Leben selbst. Die Grundformen sind Klage, Bitte, Fürbitte, Dank und Lob. Erstaunlicherweise ist die Klage in den Psalmen am meisten vertreten. Der Alttestamentler Claus Westermann hat die große Bedeutung hervorgehoben, die der Klage in der Bibel und speziell im Psalter zukommt: „Im Alten wie im Neuen Testament gehört die Klage ganz selbstverständlich zur menschlichen Existenz; im Psalter ist die Klage ein wichtiger, gar nicht wegzudenkender Bestandteil des Gottesdienstes und der gottesdienstlichen Sprache.“20 Westermann betont darüber hinaus, dass die Klage sowohl im Alten als auch im Neuen Testament integrativer Bestandteil gerade auch der gelingenden Beziehung zu Gott ist: „Es gibt im Alten Testament nicht einen einzigen Satz, der dem Menschen die Klage verwehrte oder der zum Ausdruck brächte, dass die Klage im rechten, heilen Gottesverhältnis keinen Raum hätte. Aber auch im Neuen Testament wüsste ich keinen Zusammenhang, der dem Christen die Klage verwehrte oder der zum Ausdruck brächte, dass der Glaube an Christus die Klage aus dem Gottesverhältnis ausschlösse.“21 Die Klage ist einer der Wege, auf dem von Leid und Trauer betroffene Menschen eine neue und tiefere Beziehung zu Gott finden können.

Bei uns ist die Klage erst in den vergangenen Jahrzehnten als Gebetsform wiederentdeckt worden. Weil sich der Mensch mit allem, was ihn bedrückt, vor Gott aussprechen darf, schließt das Gebet die Klage ein, in der eigene und fremde Not unverstellt zur Sprache kommen. Bei den Psalmbetern wird die Klage bisweilen sogar zur Anklage gegen Gott (Ps 22,2f).

Neben der Klage spielt das Lob in den Psalmen eine wichtige Rolle. Westermann hat herausgefunden, dass das Loben Gottes für Psalmisten „eine Weise des Daseins“ ist, „nicht etwas, was es im Leben geben kann oder nicht“: „Wie der Tod charakterisiert ist dadurch, dass es in ihm nicht mehr das Loben gibt, so gehört zum Leben das Loben.“22

Den Hauptteil von Bonhoeffers Büchlein über den Psalter stellt der Versuch einer Einteilung der darin angesprochenen Themen dar. Tatsächlich wird jeder, der beginnt, die Psalmen zu beten, von ihrer inhaltlichen Vielfalt verwirrt. Das ist die Kehrseite der Beobachtung, dass der Psalter ein Lebensbuch ist. Angesichts dieser Unübersichtlichkeit und Verwirrung kann es eine Hilfe sein, die einzelnen Psalmen nach bestimmten inhaltlichen Gruppen zu ordnen. Bonhoeffer nennt zehn Themenbereiche: die Schöpfung, das Gesetz, die Heilsgeschichte, der Messias, die Kirche, das Leben, das Leiden, die Schuld, die Feinde und das Ende. Im Hinblick auf alle Themenbereiche kommt Bonhoeffer zu bemerkenswerten Aussagen, z. B. hebt er hervor, dass nach dem Psalter die Schöpfung dem Christen dienen soll. Oder: Der Glaube an Jesus Christus weckt Freude über das Gesetz. Eindrücklich ist auch die Aussage Bonhoeffers, dass nach dem Psalter Gott will, dass es den Frommen auf Erden wohlgeht. Bonhoeffer scheut sich nicht, auch die brisanten Themen im Psalter anzusprechen. Es handelt sich dabei vor allem um drei Themenbereiche: das Leiden, die Schuld, die Feinde. Im Hinblick auf den Umgang mit dem Leiden entnimmt Bonhoeffer aus dem Psalter, dass die Psalmbeter keine vorschnelle Ergebung in ihr Leiden kennen. Viele Psalmen zeigen, dass die Beter gegen Gott zu Gott fliehen: Obwohl es so aussieht, als ob Gott sich im Leiden gegen den Menschen gestellt, sein Angesicht von ihm abgewandt habe, vertraut der Beter auch noch in seiner Klage, dass Gott ihn am Ende dennoch gnädig anschauen wird. Die Überlegungen zum Thema Schuld sind ein Schulbeispiel für Bonhoeffers auf Jesus Christus bezogene Auslegung der Psalmen: Weil die Schuld Jesu Christi die Schuld des Beters ist, darf er wissen, dass auch seine Unschuld die Unschuld Jesu Christi ist. Am schwierigsten verständlich ist angesichts des neutestamentlichen Gebots, die Feinde zu lieben, der Umgang der Psalmbeter mit ihren Feinden. Sie schreien ihre Aggressionen ungefiltert heraus und wünschen ihren Feinden alle nur denkbaren Formen von Unglück, Verfolgung und Tod. Bonhoeffer interpretiert die Rachepsalmen christologisch: Der Tod Jesu Christi am Kreuz zeige, dass Gott die seinen Feinden zugedachte Rache an seinem Sohn vollstreckt hat. Auch den Feinden Gottes gilt seitdem die Vergebung Jesu. Für Bonhoeffer bedeutet das allerdings nicht, dass Gott deswegen die Sünde nicht mehr ernst nehmen würde. Wer das Wort vom Kreuz ablehnt und verdirbt, muss den Fluch Gottes tragen in dieser und in der kommenden Zeit. Für ihn gibt es keine Rettung mehr.