Читать книгу Die Psalmen - Dietrich Bonhoeffer - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Bedeutung für heute

ОглавлениеEs hat nach dem Zweiten Weltkrieg längere Zeit gedauert, bis der Psalter von Theologie und Kirche insgesamt wiederentdeckt wurde. Bonhoeffer war auch an dieser Stelle ein einsamer Rufer. Inzwischen gibt es eine beachtliche Palette von Ansätzen, die Psalmen für die Gemeinde wiederzugewinnen. Dazu gehört die Einführung eines Psalmgebets im Wechsel zwischen Liturg und Gemeinde am Beginn des Gottesdienstes. Im neuen Evangelischen Gesangbuch wird deswegen eine Reihe von Psalmen (bzw. Auszüge daraus) im Anhang abgedruckt. Auch wenn das Miteinandersprechen von Psalmversen im Gottesdienst ein mühsames Geschäft ist, stellt es doch zumindest den Versuch dar, der Gottesdienstgemeinde bewusst zu machen, dass die Psalmen das Gebetbuch der Kirche sind. Die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen evangelischen Kommunitäten haben mit der Einführung des Stundengebets auch den regelmäßigen Psalmengesang, häufig in Form der Gregorianik, in der evangelischen Kirche wieder heimisch gemacht. Das Perspektivpapier der EKD von 2006 plädiert dafür, einen Kanon von Bibeltexten, Gebeten und Liedern in Kindergottesdienst, Religionsunterricht und Konfirmandenarbeit auswendig zu lernen. Dazu gehören auch bestimmte Psalmen wie etwa der berühmte Ps 23. Nur „by heart“, „im Herzen“, stehen die Psalmen in Krisensituationen zur Verfügung und können ihre Wirkung entfalten. Die Beliebtheit der Psalmen zeigt sich in der kirchlichen Jugendarbeit nicht zuletzt daran, dass gerade Psalmverse als Konfirmationspruch gern gewählt werden. Psalmen spielen auch im Bereich der religiösen Jugendkultur, vor allem im Sacropop, eine wichtige Rolle. Vielen neueren pfingstlich-charismatischen Lobpreisliedern liegen Psalmtexte zugrunde.

Auch die wissenschaftliche Theologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt mit den Psalmen beschäftigt. Der Religionspädagoge Ingo Baldermann fand heraus, dass sich schon Kinder mit ihren eigenen Erfahrungen der Angst und des Schmerzes durch bestimmte Psalmworte unmittelbar angesprochen fühlen. Sie finden sich vor allem in der Gattung der Klagelieder des Einzelnen – sicher nicht zufällig die zahlenmäßig am meisten vertretene Gattung in den Psalmen.23 Ein Beispiel dafür ist Ps 69. Um das Gemeinte zu illustrieren, greife ich Vers 3a heraus.24 Dort heißt es: „Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist.“ Kinder „erkennen in dem Schlamm ihre Angst [und ihren Schmerz] wieder, die sie zäh und klebrig umschlossen […] [halten], in die sie immer tiefer hineingeraten, je mehr sie sich dagegen zu wehren versuchen“.25 Indem Angst und Schmerz durch die Psalmen eine Sprache finden, werden sie ans Licht geholt. Damit verschwinden sie zwar nicht, der Beter kann jedoch lernen, mit ihnen umzugehen. Die Psalmen als Sprachhilfe angesichts von Angst und Schmerz – so könnte man ihre erste Funktion beschreiben. Aber das ist nicht alles: Die Psalmen bleiben nicht bei der Beschreibung von Angst und Schmerz stehen. „Auch in den Worten, die der Verzweiflung am nächsten sind, sind sie noch ein Schrei um Hilfe.“26 Die Psalmen bringen die Angst und den Schmerz in einen Dialog, und zwar in den Dialog mit Gott. Dabei bleibt Gott für die Psalmbeter kein Abstraktum. Vielmehr sprechen diese Gott mit Namen an, die in die Tiefe von Angst und Schmerz hinabreichen.27 „Herr, meine Stärke! Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!“ (Ps 18,2f.). „Was in der Angst noch trägt, ist nicht eine Lehre über Gott; die Angst sitzt tiefer und ist stärker als solche Lehren. Eine Sprache, die in der Angst ein Fenster öffnen soll, muss mir die Möglichkeit geben, Gegenerfahrungen zu machen.“28

Nur das, wofür ich Sprache habe, kann mir zur Erfahrung werden. Gerade die Psalmen stellen in einer Zeit weitverbreiteter religiöser Sprachlosigkeit angesichts von Angst und Schmerz eine wichtige Sprachhilfe des Glaubens dar.

Bekannt geworden ist in den letzten Jahren auch der „Stuttgarter Psalter“, herausgegeben von Erich Zenger, dem früheren Professor für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Der „Stuttgarter Psalter“ gibt die Psalmen in der (römisch-katholischen, unter Beteiligung von evangelischen Theologen erarbeiteten) Einheitsübersetzung wieder und bietet zu jedem Psalm eine prägnante Einleitung. Dazu treten zwischen einzelne Verse kurze Kommentare.

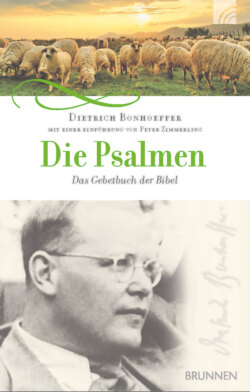

Das „Gebetbuch der Bibel“ eignet sich besonders gut, Menschen einen Zugang zum Psalter als „Kleiner Bibel“ zu eröffnen.29 In ihm sind wie in einem Brennpunkt die übrigen Schriften der Bibel versammelt. Das gemeinsame biblische Gebetbuch für Juden und Christen ist nicht ohne Weiteres zugänglich. Manch einer muss zuerst ermutigt werden, sein persönliches Gebet von den Psalmen inspirieren zu lassen. Dazu lohnt es, Bonhoeffers Büchlein abschnittweise in der persönlichen Meditationszeit zu lesen und zu bedenken. Neben der Stillen Zeit lässt es sich auch im Hauskreis behandeln. Durch die Kürze der einzelnen Abschnitte ist es gut möglich, diese während der Treffen gemeinsam zu lesen und sich im Anschluss darüber auszutauschen. Auch als Leitfaden für ein Gemeindeseminar über den Psalter ist das Buch geeignet. Schließlich kann es einer Predigtreihe zum Psalter zugrunde gelegt werden.