Читать книгу Mein kleiner Verrat an der großen Sache - Dietrich Plückhahn - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

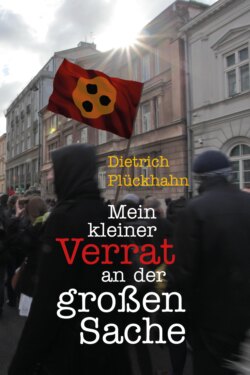

Protest liegt in der Luft

ОглавлениеMan konnte sich also im West-Berlin der 60er Jahre einrichten. Es lässt sich sogar sagen, dass die Stadt, zumindest bis 1967, ein beinahe gemütliches Plätzchen war. Peu à peu machten sich jedoch Veränderungen bemerkbar, die die Gemütlichkeit zunehmend beeinträchtigten. Wie auch in anderen Städten kam es in Berlin erst gelegentlich, dann immer häufiger zu ungewohnten Ereignissen. Ein herausragendes Ereignis dieser Art war der Auftritt der Rolling Stones am 15. September 1965. Die Waldbühne, bis dahin auch Schauplatz von Treffen der Vertriebenenverbände, wurde an diesem Abend von den in Ekstase geratenen Stone-Fans regelrecht zerlegt. Unsere Klassenlehrerin Fräulein Felix erzählte uns am nächsten Tag, dass sie auch dabei gewesen sei. Sie habe aber nur die Rolling Stones hören wollen und an der Randale habe sie sich natürlich nicht beteiligt, versicherte sie mit einem verschämten Grinsen. Dass meine Lehrerin überhaupt zu einem Konzert dieser Band gegangen war, fanden meine Eltern schon empörend genug und teilten damit die unter der beunruhigten Bevölkerung herrschende Mehrheitsmeinung. Es lag Protest in der Luft, was allein schon an der sich verbreitenden Beatmusik und an langhaarigen jungen Männern zu erkennen war. Aber was schwerer wog: Der Protest hatte auch eine eindeutig politische Seite.

Erst sporadisch, dann immer häufiger kam es zu studentischen Aufmärschen, die sich offen und unverblümt gegen die Politik der amerikanischen Schutzmacht und ihrer Verbündeten richteten. Vor allem das Engagement der USA in Vietnam war es, das immer mehr junge Menschen auf die Straße trieb. Einen gewissen Anteil daran hatten junge Männer, die sich ihrer Wehrpflicht in Westdeutschland entzogen hatten. In West-Berlin gab es nur alliierte Streitkräfte und keine Bundeswehr. Wer sich hier rechtzeitig einen Wohnsitz beschafft hatte, konnte seinem Militärdienst entgehen und es waren in der Regel politisch linksorientierte Männer, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machten.

Motor der aufkommenden Protestbewegung war der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), der sich den Kampf gegen das gesellschaftliche Establishment auf die Fahnen geschrieben hatte. Seine wichtigste Basis hatte der SDS an der Freien Universität Berlin (FU), ausgerechnet also an der Hochschule, die 1948 mit massiver Hilfe der Amerikaner als Gegenstück zur Ost-Berliner Humboldt-Universität gegründet worden war. Wortführer des SDS war Rudi Dutschke. Der nach seinem Abitur in Luckenwalde und noch kurz vor dem Mauerbau in den Westen geflüchtete Soziologiestudent wurde zur Symbolfigur dessen, was sich selbst als Außerparlamentarische Opposition bezeichnete. Mehr als die meisten seiner Mitstreiter verkörperte Dutschke die Protesthaltung, die sich in der jungen Generation breitmachte. In den wenigen Jahren seines Wirkens vor dem auf ihn verübten Attentat wurde er zu einem regelrechten Medienstar, gab Interviews, stand an Rednerpulten und konnte sich journalistischer Aufmerksamkeit jederzeit sicher sein. Mit einer diffusen Mischung aus Christentum und Marxismus war er, zumindest nach außen, der theoretische Kopf des SDS. Weniger theorielastig, aber mindestens ebenso medienwirksam traten andere Protagonisten der APO auf. Mit Namen wie Fritz Teufel und Rainer Langhans verband die erschreckte Öffentlichkeit das skandalöse Treiben der Kommune 1, die sich neben dem Ausprobieren neuer Lebensformen der Durchführung von Polit-Happenings widmete. Die beunruhigten West-Berliner wurden von den Zeitungen, den Radiosendern und der Berliner Abendschau über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Es war nicht nur die Springer-Presse mit BZ, Berliner Morgenpost und Bild, die dem langhaarigen Polit-Rowdytum den Kampf ansagte. Auch sonst begegneten die meisten Journalisten den rebellischen Studenten und ihrer Gefolgschaft mindestens mit Kopfschütteln.

Die Lage eskalierte am 2. Juni 1967. Berlin hatte an diesem Tag hohen Besuch: Mohammad Reza Pahlavi, der Schah von Persien, gab der Stadt für einige Stunden die fragwürdige Ehre seines Aufenthalts. Wirtschaftliche Interessen verbanden diesen Mann eng mit dem Westen, der ihn aus ebensolchen Interessen heraus keineswegs daran hinderte, den Iran mit einem brutalen Unterdrückungsapparat zu regieren. Für die APO passte der Schah also voll ins Feindbild und eine große Zahl von Demonstranten folgte den Protestaufrufen. Während der Schah sich mit dem Regierenden Bürgermeister Heinrich Albertz in der Deutschen Oper die „Zauberflöte“ anhörte, tobte draußen auf der Bismarckstraße die Auseinandersetzung zwischen den Demonstranten und der Polizei. Angeheizt worden war die Stimmung durch ein paar hundert „Jubelperser“, die, wahrscheinlich unter Beteiligung des persischen Geheimdienstes, die Schah-Gegner attackiert hatten, ohne von der Polizei daran gehindert zu werden. Umso härter ging diese dann gegen die Anti-Schah-Demonstranten vor, von denen einige Zuflucht in den Hinterhöfen der Seitenstraßen suchten. Einer von ihnen war der Student Benno Ohnesorg. Aus nächster Nähe wurde er von dem Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras in den Hinterkopf geschossen und erlag bald darauf seinen Verletzungen. Der Berliner Senat und die Polizeiführung setzten alles daran, den Tathergang zu vertuschen. Das gegen Kurras eingeleitete Strafverfahren endete mit einem Freispruch. Erst Jahrzehnte später stellte sich heraus, dass Kurras auf der Lohnliste des DDR-Staatssicherheitsdienstes stand. Der 42 Jahre nach der Tat in Gang gesetzte Versuch, ihn für die Tötung Ohnesorgs zu belangen, scheiterte infolge der zwischenzeitlich weiter verschlechterten Beweislage kläglich. Alles spricht aber dafür, dass Kurras, ein Waffennarr, die unübersichtliche Lage am 2. Juni 1967 nutzte, um von seiner Dienstpistole einfach mal Gebrauch zu machen. Selbst die Stasi war von seinem unautorisierten Alleingang so irritiert, dass sie die Zusammenarbeit mit ihm umgehend einstellte, allerdings nur vorübergehend.

Wer war nun schuld an der Gewalteskalation am 2. Juni? Für die Springerpresse und Gleichgesinnte waren es die randalierenden Demonstranten, die die Polizei so lange provoziert hatten, bis sie mit Wasserwerfern und Schlagstöcken dazwischengehen musste. Und für den Todesschützen Kurras wurde eine Notwehrsituation konstruiert, an der sein Opfer Ohnesorg möglicherweise nicht ganz unschuldig gewesen war. Immerhin, so war zu hören, hatte Ohnesorg am fraglichen Abend ein rotes Hemd an. Das sagte doch schon was aus. Überall wurden die Ereignisse vom 2. Juni heftig diskutiert und erhitzten die Gemüter. Der Innensenator musste wegen des Polizeieinsatzes am 2. Juni seinen Hut nehmen und auch Heinrich Albertz konnte sich als Regierender Bürgermeister nicht mehr lange im Amt halten.

Die DDR behielt ihr Wissen über den Todesschützen Karl-Heinz Kurras für sich und schlachtete die Vorgänge um den 2. Juni nach Kräften aus. Ein DDR-Liedermacher widmete Benno Ohnesorg schon kurz nach seiner Erschießung einen Song. „Wie starb Benno Ohnesorg?“ lautete der Refrain des Liedes von Hartmut König, der es auch nicht unterließ, in der letzten Strophe auf die revolutionäre Zukunft hinzuweisen. Diese Zukunft sollte gefälligst auch das noch ungeborene Kind von Ohnesorg später im Blick haben. Als Ohnesorg erschossen wurde, war seine Frau schwanger. Da war doch was draus zu machen:

Und das Kind soll nicht einer sein, der schweigt, sondern soll mit vielen auf die Straße geh’n und darf nicht geh’n, um zuzuseh’n, weil es die Mörder weiß!

Im Westen freute sich die Berliner Abendschau gönnerhaft, als Christa Ohnesorg im Herbst einen gesunden Jungen zur Welt brachte. Na bitte, ist doch alles gut gegangen!

Der Sarg mit Ohnesorgs Leiche wurde am 9. Juni von Berlin in seine Heimatstadt Hannover überführt. Den Autokorso, der den Leichenwagen die ganze Strecke über begleitete, ließ die DDR auf der Transitstrecke, ganz entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten, unkontrolliert passieren. Bis zum Kontrollpunkt Dreilinden folgte dem Sarg ein langer Trauerzug. Der wenige Tage zuvor ausgebrochene Sechstagekrieg im Nahen Osten hatte die Diskussion um Ohnesorgs Tod zwar etwas überlagert, dennoch hatten sich dem Zug Tausende von Studenten angeschlossen.

Ich stand mit meinem Fahrrad an der Potsdamer Chaussee und sah mir die trauernden Studenten an, von denen viele Schwarz trugen. Wem ich die Schuld an Ohnesorgs Tod geben sollte, wusste ich nicht genau. In der Schule wurde sehr kontrovers darüber diskutiert. Die meisten hielten das Vorgehen der Polizei für richtig, es gab aber auch Verständnis für die protestierenden Studenten. Zu Hause war die Stimmung eindeutiger. Die Radikalisierung der Studentenschaft bedeutete nach Befürchtung meiner Eltern den wahrscheinlichen „Untergang unserer Demokratie“. Da half nur hartes Dagegenhalten. Es gab schließlich was zu verlieren.

Verloren gegangen war bereits kurz zuvor eine Ikone der bundesrepublikanischen Erfolgsgeschichte. Konrad Adenauer hatte am 19. April 1967 das Zeitliche gesegnet. Seit einigen Tagen schon hatte der kritische Gesundheitszustand des greisen Altbundeskanzlers die Nachrichten beherrscht. Am Tag nach seinem Tod wurden wir von der Schulleitung in die Aula beordert. Bundesflagge an der Bühnenwand, ein trauerflorumrahmtes Adenauer-Bild, Blumen natürlich und vier Instrumentalisten aus dem Schulorchester, die das Deutschlandlied intonierten. Der SMV-Vorsitzende mit schwarzer Krawatte (SMV = Schülermitverwaltung oder -verantwortung) würdigte in einer kleinen Ansprache den Verstorbenen und seine Verdienste. Am Tag von Adenauers Beerdigung wurde der Unterricht vorzeitig beendet, damit sich alle die Direktübertragung der Trauerfeierlichkeiten im Fernsehen angucken konnten. Die Trauerfeier in der Schulaula war eine der letzten staatstragenden Veranstaltungen, die ich in diesem Saal erlebte. Was danach kam, trug unübersehbar den Keim der Revolution in sich.

Es begann mit den Wahlen zur SMV. Die drei Kandidaten für den Vorsitz stellten sich der versammelten Schülerschaft in der Aula vor. Einer von ihnen, Esra Gerhard, fiel mit seinen ungewöhnlich langen Haaren schon äußerlich auf. Er trug zwar einen Anzug, der Schlips war aber in geradezu provokanter Weise nachlässig gebunden. Entscheidend und beunruhigend war, dass dieser Elftklässler aus seiner Sympathie für den SDS keinen Hehl machte. Als wichtigste Aufgabe der SMV sah er es an, die autoritären Schulstrukturen zu sprengen und die Schule vom überkommenen bürgerlichen Gesellschaftsmodell wegzuorientieren. Hierfür erforderlich war neben der Schaffung einer Raucherecke auch die Einrichtung eines Liebeszimmers. Die Forderung nach der Raucherecke setzte sich nach einigem Hin und Her durch; aus dem Liebeszimmer wurde nichts. Die Schulleitung ihrerseits war auch nicht untätig. An einem Samstagvormittag zitierte der Direktor die gesamte Schüler- und Lehrerschaft in die Aula, um der linksgerichteten Schülerzeitung in einer langen Ansprache die Leviten zu lesen. Es wurde also diskutiert, es wurde argumentiert, man setzte sich auseinander. Und das war neu. Bis dahin gab es für mich feststehende Wahrheiten und ich war gar nicht auf die Idee gekommen, diese Wahrheiten in Frage zu stellen. Das änderte sich im Laufe des Jahres 1967. Dass die Polizei immer im Recht war, war auf einmal genauso wenig sicher wie das Recht der amerikanischen Besatzungsmacht, dem kommunistischen Vormarsch in Vietnam Einhalt zu gebieten. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir Schüler uns erhoben, wenn ein Lehrer das Klassenzimmer betrat, wurde plötzlich genauso angezweifelt wie die Vergabe von Zensuren und das Verbot, bei Rot über die Straße zu gehen. Es begann mir Spaß zu machen, vermeintliche oder tatsächliche Widersprüche und Ungereimtheiten aufzudecken. Vor allem dann, wenn man konformistische erwachsene Gesprächspartner damit gründlich verunsichern konnte. Dabei half mir auch ein Buch, an dem Esra Gerhard und Peter Brandt mitgeschrieben hatten: „Kinderkreuzzug oder beginnt die Revolution in den Schulen?“ So lautete der Titel des von Günter Amendt herausgegebenen Rowohlt-Bändchens.

Die von Esra Gerhard erhobene Forderung, ein Liebeszimmer einzurichten, kam nicht von ungefähr. Es war die Zeit der sogenannten Sexwelle. Das Thema Sex, das vorher nur unterschwellig mitschwang, war jetzt ganz vorn. Oswalt Kolle verbreitete sich in mehreren Illustrierten über das, was die Leser vermeintlich oder tatsächlich nicht wussten, bevor er bald darauf seine Aufklärungsfilme drehte. „Deine Frau – das unbekannte Wesen“, „Dein Mann – das unbekannte Wesen“ usw. (der Kabarettist Dietrich Kittner machte daraus die schöne Umdrehung „Dein Staat – das bekannte Unwesen“). In den Filmen mit der Titelheldin Helga wurde das wissbegierige Publikum mit anregenden Szenen konfrontiert. Auch in anderen Filmen, in denen es nicht in der Hauptsache um Sex ging, wurden neuerdings für damalige Verhältnisse extrem freizügige Bilder gezeigt. Leider war ich noch nicht alt genug, um in entsprechende Vorstellungen eingelassen zu werden. Aber ältere Jungs aus der Nachbarschaft hielten mich detailliert auf dem Laufenden. Natürlich war alles, was mit Sex zu tun hatte, ein Kassenschlager und dementsprechend kritisch wurde der kommerzielle Umgang mit Sex von der Protestbewegung beäugt, was die Kommunardin Uschi Obermaier nicht daran hinderte, sich gegen gutes Geld oben ohne für den Stern ablichten zu lassen. Und es kursierte der angeberische Slogan: „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.“ Auch das Thema Sex musste in einen linken Diskurs eingebunden werden und die Schriften von Wilhelm Reich fanden schnell Verbreitung. Ein Raubdruckexemplar von Reichs „Der sexuelle Kampf der Jugend“ wurde mir von einem evangelischen Religionslehrer mit dem Hinweis in die Hand gedrückt, dieses Buch sei richtig gut. Ich fand die Lektüre langweilig und politisch in keiner Weise erhellend.

Schon interessanter waren da die Flugblätter, die immer öfter morgens vor der Schule verteilt wurden und die auf irgendeinen Missstand aufmerksam machen oder einen zur Teilnahme an dieser oder jener Aktion aufrütteln sollten. Die Flugblattverteiler beeindruckten mich zunächst insbesondere dadurch, dass sie schon frühzeitig vor dem Schulbeginn aufgestanden sein mussten, um ihrer Agitationsaufgabe nachzukommen. Aber auch die Inhalte sprachen mich mit der Zeit immer mehr an. International stand der Vietnamkonflikt ganz vorn.

Bei einer Vietnamdemonstration, deren Zeuge ich im Oktober 1967 am Wittenbergplatz eher zufällig wurde, hörte ich zum ersten Mal den Sprechchor „Ho, Ho, Ho Chi Minh“. Auf von den Demonstranten hochgehaltenen Plakaten war das Konterfei des nordvietnamesischen Parteiführers zu sehen. „Amis raus aus Vietnam!“, schallte es in Sprechchören, die von einer Megaphonstimme angeheizt wurden, über den Tauentzien. „Amis raus aus Vietnam!“ – so stand es auch auf Spruchbändern und Sandwich-Plakaten, die vorn und hinten an ihren Trägern baumelten. Eine Demonstrantin hatte an den Kinderwagen, den sie mit ihrem schreienden Baby vor sich her schob, links und rechts Pappschilder mit der Aufschrift „Lieber rot und Brot als Napalm und Tod“ angeheftet. „Von Hanoi bis Saigon alle Macht dem Vietcong!“ Beeindruckend war das schon. Aber die Polizei war auch nicht schlecht. Mit ihren rot-weißen Absperrgittern, Streifen- und Mannschaftswagen (die waren damals dunkelblau) trug sie dazu bei, die Wichtigkeit der Veranstaltung zu unterstreichen. Erst recht, als eine Stunde später die Kreuzung am Kranzler-Eck von Demonstranten besetzt wurde. „Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei“, tönte es aus einem Lautsprecherwagen. Die umstehenden Gaffer, zu denen auch ich gehörte, wurden gebeten, sich zu entfernen, man geriete sonst in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. Was mit polizeilichen Maßnahmen gemeint war, erschloss sich wenig später, als die Befehle „Wasserwerfer marsch!“ und „Polizeikette marsch!“ aus dem Lautsprecher kamen. Der polizeilichen Aufforderung, die Kreuzung freiwillig zu räumen, waren die Demonstranten erwartungsgemäß nicht nachgekommen. Den Polizeieinsatz quittierten sie mit dem Sprechchor „Notstandsübung! Notstandsübung!“

Ausschreitungen und Polizeieinsätze bei und im Anschluss an Demonstrationen waren in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches und hatten fast schon rituellen Charakter. Steine und andere Wurfgeschosse auf der einen, Gummiknüppel, Wasserwerfer und, ja, das gab’s auch noch, Polizeipferde auf der anderen Seite. Zum Ritual gehörte eine allenthalben zu vernehmende redliche Empörung. APO-Anhänger verurteilten die unverhältnismäßige Polizeigewalt, APO-Gegner regten sich über zu lasches Vorgehen gegen studentische Randalierer auf. Ein vom SDS mitorganisierter internationaler Vietnamkongress im Februar 1968 ließ die Wogen richtig hochschlagen. Während im Audimax der Technischen Universität das US-amerikanische Engagement in Vietnam angeprangert wurde, blies der Berliner Senat zum Gegenangriff. Man konnte die amerikanische Schutzmacht schließlich nicht im Regen stehen lassen. Dem Vietnamkongress musste eine senatsoffizielle Großkundgebung entgegengesetzt werden. Unter dem Motto „Berlin steht für Frieden und Freiheit“ versammelten sich amerikatreue Berliner auf dem John-F.-Kennedy-Platz vor dem Rathaus Schöneberg. Der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz beschwor in seiner Ansprache die Zusammengehörigkeit mit den USA und zum Schluss wurde die Nationalhymne abgesungen. Dann ging es zur Sache. Einige Kundgebungsteilnehmer machten sich auf die Jagd und verdroschen in der Umgebung des Rathauses Schöneberg alles, was nach APO-Sympathisanten aussah. Es ging das Gerücht um, dass ein Student, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Rudi Dutschke hatte, nur mit knapper Not einem Lynchmob entging und dass ein anderer furchtbar zusammengeschlagen wurde, nur weil er eine rote Krawatte trug.