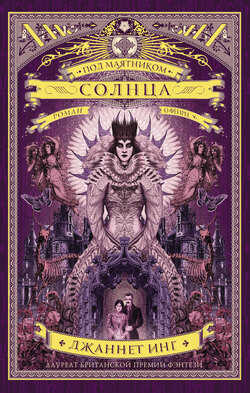

Читать книгу Под маятником солнца - Джаннет Инг - Страница 4

Часть первая. Гефсимания

Глава 2. Сестра в башне

ОглавлениеВозможно, действительно существуют бесчисленные миры, которые вращаются вокруг бесчисленных светил, как описывала в своих стихах леди Кавендиш. И эти странствующие миры на самом деле могут быть сокрыты от нас ярким светом своих звезд.

Но Аркадия не из таких.

У Фейриленда нет солнца в том смысле, в каком мы его понимаем. Солнечный цикл с восходом на востоке и закатом на западе – зрелище совершенно чуждое для этих мест, ибо они не вращаются вокруг пылающего светила.

Представьте себе яркий фонарь, висящий на конце длинного шнура. Затем вообразите, что он, словно маятник, раскачивается над поверхностью, давая свет по очереди каждой из ее частей.

Поверхность – это и есть Аркадия, а фонарь – ее солнце. Таким образом, на окраинах Фейриленда солнце достигает наивысшей точки, а затем начинает обратный путь. Точка равновесия маятникового солнца находится вблизи центра Фейриленда, непосредственно над городом Пивот. Там почти никогда не бывает ночи, поскольку солнце расположено достаточно близко, чтобы давать хотя бы сумеречный свет.

Таким образом, периоды света и мрака – я не решаюсь использовать слово «день» – очень различны на всей протяженности Фейриленда и зависят от расположения места под маятником солнца. На два светлых периода и относительную темноту в городе Пивот идет один период в дальних пределах. Те же места, что расположены между ними, переживают длинный «день», за которым следует «день» короткий.

Это делает исчисление времени в Аркадии, мягко говоря, довольно сложным процессом. Предлагалось назвать «днем» одно полное колебание, независимо от того, сколько периодов света и мрака переживают те, кто находится под маятниковым солнцем. Непоследовательное насаждение этой идеи лишь вызвало путаницу в дальнейшем.

В Фейриленде есть нечто схожее со сменой времен года, когда дуга солнечного маятника уменьшается, но поскольку продолжительность колебания, как и у любого другого маятника, не зависит от дуги, она остается постоянной. Таким образом, на окраинах Фейриленда, которые получают меньше тепла и света, наступает период, напоминающий зиму.

Кроме того, как мне говорили те, чьи слова заслуживают доверия, солнце – это фонарь в буквальном смысле слова.

Адриен Гюйгенс. О хронометрической природе небес Фейриленда, в переводе сэра Томаса Раймера и Коппелиуса Уорнера, 1839 год[2]

В цитадель вели широкая, похожая на хищную пасть, арка и истертые ступени. За распахнувшейся красной дверью нас встретила темнота.

– Похоже, мы застали их врасплох, – сухо заметила мисс Давенпорт, проходя в дальний конец залы и раздвигая плотные шторы. Внутрь, прорезая тучи испуганной моли и танцующей пыли, резко и неожиданно хлынул свет.

Фойе, обшитое панелями темного дерева и окаймленное ажурными балконами, выглядело грандиозно. Изысканные деревянные панданы свисали с перекрестий арочных сводов, которые поддерживали потолок. Сплетение изящных изгибов напоминало птичью клетку. Мрачные лорды и леди взирали на меня с портретов, которым явно не подходили их рамы. Несмотря на вытянутые лица и пустые взгляды, нарисованные казались очень похожими на людей. Почти все поверхности покрывала собранная за несколько жизней коллекция потертых гобеленов и выцветших ковров.

Это была легендарная обитель, богатая история которой писалась на языке, понятном мне лишь наполовину. Однако швы в тех местах, где древняя каменная кладка встречалась с современной кирпичной, были заметны даже моему взгляду.

Лоскутное одеяло из разных стилей намекало на длинную череду предыдущих владельцев, каждый из которых проявлял собственный эксцентричный вкус. Каждая отметина в известковом растворе, каждое старое окно в еще более старой стене, каждое изменение и добавление кладки говорили о некоем великом прошлом.

В холле появился невысокий гоблиноид с крапчатой кожей цвета серебристой березовой коры. Он представился мистером Бенджамином Гудфеллоу [3], а затем низко и неуклюже поклонился.

– Я… я не ждал вас так скоро, – произнес он, запинаясь и щурясь на меня сквозь очки в проволочной оправе. – Преподобный в отъезде.

– Лаон уехал? – Я попыталась подавить вспыхнувшую тревогу, припомнив полученные письма. – Я думала…

– Уехал-уехал, – ответил гоблиноид, кивая. – Очень далеко. И так долго отсутствует. Скоро вернется. А мы делаем, что должны. Делаем, что можем. Делаем и суетимся. Для гостей всегда готова комната в башне. – Его бормотание стихло, а лицо сморщилось от раздумий. – Вы ведь его сестра?

– Да, – ответила я, – но где же Лаон?

– В отъезде? – произнес он, и голос его прозвучал заливистой трелью.

– Разве вы не знаете наверняка?

– Комната в башне, – решительно заявил гоблиноид. На мгновение я растерялась, но потом поняла, что он просто проигнорировал мой вопрос. – Да, сестра в башне. И подменыш в зеленых покоях. Да, да. В этом есть смысл. Я провожу вас.

– Что ж, благодарю вас за старания, мистер Гудфеллоу.

– Мистер Бенджамин, если позволите, – в его акценте слышалось подражание оксфордскому выговору. – Такое имя мне дал преподобный.

Стоявшая рядом со мной мисс Давенпорт присела в реверансе:

– Я очарована, мистер Бенджамин.

Тот просиял от ее жеста, поэтому мне показалось уместным тоже сделать реверанс. Мисс Давенпорт одарила меня задумчивой улыбкой и подмигнула, хотя я не совсем понимала, что за этим крылось.

– Вам пора устраиваться, мисс Хелстон, – произнесла она, – или хотя бы осмотреть свою комнату. Я заплачу кучеру и позабочусь о багаже. Увидимся за ужином. Жду не дождусь, очень уж проголодалась.

Мистер Бенджамин, сунув под мышку мой саквояж, вел меня в башню, а по пути рассказывал свою историю. Как оказалось, он являлся гномом – что, как я знала из сочинений Парацельса, означало отношение к стихии земли, – причем первым и единственным, кого обратил в веру прежний миссионер, преподобный Джейкоб Рош.

– Преподобный всегда говорил, что мистер Бенджамин похож на самого младшего из библейских братьев [4], – сказал он. – Маленькое имя для маленького гнома.

– Вы имеете в виду Роша или моего брата? – спросила я.

– Первого, не последнего.

Кроме того, где-то в замке обитала экономка, которую мистер Бенджамин называл Саламандрой.

Прогулка по цитадели казалась мне путешествием назад во времени. Сравнительно современное фойе переходило в коридор, оклеенный флоковыми обоями, которые были невероятно модными почти сто лет назад. Буйные цветочные узоры в темно-зеленых и золотых тонах уступали место гобеленам, висевшим на шероховатых стенах, а затем наконец появилась и винтовая лестница из потертого камня.

Крутые ступени вели к одинокой деревянной двери. Открыв ее, я, пригнувшись, вошла внутрь.

– Вот и комната, – радостно объявил мистер Бенджамин, – пользуйтесь водой, а потом выплескивайте ее в окно.

Гном поставил саквояж и, принимая мою благодарность, изящно поклонился, уперев в пол узловатую руку.

Уже повернувшись, чтобы уйти, он вдруг вздрогнул, словно вспомнив что-то важное, и самым торжественным тоном произнес:

– Чуть не забыл. Запомните: не ходите по серебряному коридору, когда там темно. Не заглядывайте за изумрудный занавес. Не смотрите портретам в глаза. Не ешьте без соли. И не доверяйте Саламандре.

А потом мистер Бенджамин ушел, и дверь захлопнулась, прежде чем я успела спросить о том, как узнаю Саламандру, с какой едой, по его мнению, столкнусь, или, что было куда более насущным вопросом, когда мне ждать ужина.

Комната оказалась круглой, и вся мебель – от гардероба до книжного шкафа и бюро – изгибалась вместе с ней. В толстой стене, сложенной из древних камней, было прорезано окно, но, увы, сквозь стекло и свинцовую решетку проникало очень мало света. Несколько подушек превращали нишу под окном в уютную банкетку. Тонкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь узкие, точно лезвия, бойницы, разрезали тени.

Прямо передо мной оказалась небольшая дверца с огромным медным кольцом. Его держало во рту увитое металлической листвой лицо, неприветливо глядевшее на меня тремя парами глаз. Кольцо от времени сделалось зеленым, но там, где его касались руки, оставалось отполированным до блеска. Это напомнило мне хагодеи [5] на дверях соборов, прикоснувшись к которым любой в прежние времена мог получить убежище.

Гадая, в какой части замка нахожусь и какой цели служит эта круглая комната, я отперла дверцу. Та бесшумно отворилась.

Меня окутали потоки холодного воздуха. В сердце словно вцепились ледяные когти. По-прежнему держась за кольцо, я вскрикнула и метнулась обратно, радуясь тому, что не успела необдуманно шагнуть вперед.

Дверь вела в пустоту. Возможно, когда-то здесь был балкон или даже что-нибудь вроде мостика. Мистер Бенджамин, в череде прочих своих предостережений, даже не подумал предупредить меня об этой опасности.

Когда я дрожащими руками заперла дверцу, сердце у меня все еще бешено колотилось.

Прошло время, прежде чем мое дыхание успокоилось и я смогла подняться на ноги.

Налив едва теплой воды из кувшина, стоявшего на буфете, я умылась в тазике. Наконец-то можно было облизнуть губы и не почувствовать легкого привкуса моря.

Большая часть моих вещей по-прежнему оставалась внизу, но в саквояже лежал бювар, а еще смена одежды, которой я тут же воспользовалась. После семи недель, проведенных на «Безмолвном», платье нельзя было назвать совершенно свежим, но оно и моя последняя чистая сорочка стали желанным избавлением от шерстяного дорожного костюма.

Я подошла к гардеробу, запертому на задвижку в виде пары сцепленных рук, чтобы бросить внутрь свой саквояж, но вопреки ожиданиям шкаф оказался вовсе не пустым. Руки нащупали маслянистую мягкость шерсти, волны шелка и плотный и роскошный, словно мех горностая, бархат. Из глубин гардероба выпорхнула дюжина бледных мотыльков, пока я рассматривала тяжелые одежды.

Иные платья выглядели такими же древними, как и сам замок, они принадлежали миру гобеленов, паладинов и придворной романтики. Другим же было около шестидесяти лет – похожие творения из парчи я распарывала, когда ненадолго стала компаньонкой мисс Лусии Марч. Платья десятилетиями тлели на чердаке, но едва в моду снова вернулись плотные, богатые ткани, сменившие легкий муслин, на это великолепие прошлого совершился настоящий набег. В тех вещах было столько непрактичной красоты, что было грустно разрезать их на части даже ради того, чтобы перешить и вдохнуть в них новую жизнь.

Из всей одежды в гардеробе лишь одно платье – цвета слоновой кости – хотя бы отдаленно походило на современное. Широкий вырез и многослойные кружева напомнили мне гравюры со свадебным нарядом королевы и последующие попытки его копировать, которые не прекращались в течение семи лет, прошедших с венчания августейшей четы.

Открыв бювар, я отыскала письмо от Лондонского миссионерского общества, села на кровать и заново перечитала это послание, хотя уже успела выучить наизусть его содержание. Вступление в основном посвящалось уверениям в том, что при всех многочисленных успехах католиков триумф их строится на трухлявом фундаменте пышных обрядов, а раз так, то мы не должны им завидовать.

Едко упомянув труды миссионерского общества в Африке и на Востоке, преподобный Джозеф Хейл, точно эхо, повторял мои собственные опасения. После двух лет почти полного молчания Лаона я написала в общество, интересуясь судьбой брата. У преподобного нашлось для меня не так много ответов. Он ни разу прямо не сказал, что, по его мнению, могло произойти в Фейриленде, но то, как старательно преподобный обходил этот вопрос, извинялся за то, что недостаточно подготовил Лаона, и туманно намекал на гибель других миссионеров, выдавало его тревогу.

В письме, помимо прочего, содержалась просьба возвратить личные дневники и записи предыдущего миссионера, преподобного Джейкоба Роша.

В юности я разделяла беспокойный дух Лаона. Но если его амбиции университет лишь подпитывал и лелеял, то мои образование задушило. Меня учили укрощать необузданные порывы и желания, которые волновали меня до боли. Я загнала их в самые глубины души и научилась довольствоваться тем, что имею. Глотать покой, точно яд. Каплю за каплей, изо дня в день. Пока он не сделается терпимым.

Лаон безмятежность презирал и, как бы я ни старалась, не смог научиться моему ледяному спокойствию. Мне только-только исполнилось девятнадцать, я не имела никакого положения в обществе и лишь наблюдала, как брату тесно в облачении священника. Прихожанам хотелось иметь кроткого пастора, а у Лаона была душа солдата, государственного мужа, оратора. Он тосковал по тому, что лежало за пределами мелких забот его прихода, становился все молчаливей и угрюмей, чаще и чаще замыкался в себе.

Зима в тот год казалась нескончаемой.

А весной во взгляде у Лаона вновь появился блеск – брат решил стать миссионером.

Я ненавидела это его прозрение. Совершенно эгоистично считала себя покинутой. Ни на миг не ощущала жалости к тем несчастным, лишенным слова Спасителя, что томились в зловещих империях. Я понимала лишь то, что Лаон оставляет позади края нашего детства и в поисках приключений отдаляется от меня. Терзаясь страхом и завистью, я нашла себе место компаньонки, а позже – гувернантки.

Лишь распечатав первое письмо от брата, пахнущее сахаром и серой, я узнала, что Лаона отправили в Аркадию. Послания приходили, мягко говоря, нечасто и мало сообщали о здешней его жизни. Полагаю, он думал, что подробности меня взбудоражат, пробудят давно похороненную тягу к путешествиям.

Но, похоже, в переписке с Лондонским миссионерским обществом мой брат был столь же пугающе немногословен. И едва мне стала очевидна глубина его умалчиваний, я принялась планировать собственную поездку. Шквалом писем мне каким-то образом удалось убедить миссионерское общество: хотя для незамужней женщины путешествие за границу – поступок неординарный, я тем не менее должна отправиться следом за братом. Никогда не считала себя особенно красноречивой, но, должно быть, сумела произвести на них впечатление, поскольку мне оплатили место на «Безмолвном».

И вот я здесь. Сжимаю в ладони забытый братом компас, а сердце мое затягивается тугим узлом под лучами маятникового солнца.

2

Адриен Гюйгенс – отсылка к Христиану Гюйгенсу (1629–1695), нидерландскому механику, физику, математику, астроному, изобретателю и одному из основоположников теоретической механики и теории вероятностей. Сэр Томас Рай-мер носит имя шотландского барда XIII века, персонажа кельтского фольклора Томаса Лермонта, также известного как Томас Рифмач (Thomas the Rhymer). В самой известной легенде о нем рассказывается, как Томас своей песней пленил сердце королевы эльфов, та отвезла его в волшебную страну и сделала своим возлюбленным.

Имя Коппелиус принадлежит песочнику из новеллы Гофмана «Песочный человек» – существу, усыпляющему детей и ответственному как за приятные сны, так и за кошмары.

3

Фамилия персонажа (Goodfellow – славный малый) отсылает к древнегерманскому фольклору, который отчасти прижился в Англии, где существо, носящее это имя, из мрачного и пугающего стало веселым озорником. Так же его называют Паком. В «Сне в летнюю ночь» Шекспира Пак предстает слугой короля и королевы эльфов.

4

Речь о Вениамине, младшем сыне библейского патриарха Иакова и его любимой жены – Рахили. Иаков в своем предсмертном благословении характеризовал его как «хищного волка, который утром будет есть добычу, и вечером будет делить добычу».

5

Хагодей – дверной молоток или дверное кольцо, которое имеет форму свирепого животного.