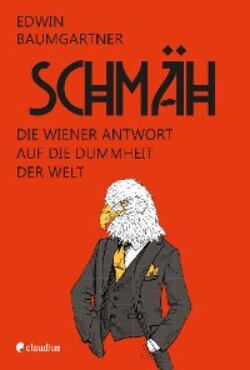

Читать книгу Schmäh - Edwin Baumgartner - Страница 6

ОглавлениеWIE DIE JUNGFRAU ZUM KIND UND ICH AUF DEN SCHMÄH KAM

Das muss ich Ihnen jetzt erzählen:

Was der Schmäh ist, wirklich ist, also, was der Schmäh wirklich ist, das weiß keiner genau. Ich hoffe, Sie erwarten jetzt keine tiefschürfende Abhandlung, keine „Philosophie des Schmähs“, keine „Geschichte des Schmähs unter Berücksichtigung der Schmähführung in den ersten 17 Monaten der Regentschaft von Kaiser Franz Joseph“, keine Untersuchung „Der Schmäh als vor-postmoderne Dekonstruktion ernsthafter Erzähltechniken“. Es gibt keine Definition für Schmäh, zumindest keine zutreffende, keine, die sozusagen schmähumfassend wäre, die alles beinhaltet, was der Wiener unter Schmäh versteht.

Der grantelnde Wiener, der die Todessehnsucht in den Genen hat, für den die „scheene Leich“ zum Leben dazugehört, und der bei seinem Stamm-Würstelstand eine „Eitrige“ mit einem „Geschissenen“ bestellt, braucht den Schmäh, um in einer schmählosen Welt zu überleben.

Denn der Schmäh beseitigt seine Probleme. Der Schmäh nimmt nie den geraden Weg, sondern den, der das Leben ein bisserl besser macht. Wäre der Schmäh ein Bergsteiger, würde er nicht auf geradem Weg zum Gipfel keuchen, sondern den bequemsten Pfad suchen, und braucht er ein bisserl länger, dann ist das halt so. Der Schmäh hat Zeit, und wenn er sie nicht hat, dann nimmt er sie sich, wo er sie findet.

Wenn der Wiener eine seiner sowieso ungeliebten Entscheidungen treffen soll, bedient er sich des Schmähs, um in der Sicherheit des Ungefähren zu verharren. Der Schmäh erleichtert das Leben, weil er es nicht in Geschichten verpackt, sondern in G’schichterln und treffende Aussprüche, die der Franzose als Bonmots bezeichnen würde. Nur, dass der Schmäh kein Bonmot ist, sondern ein Schmäh.

Darum kann ich Ihnen bei bestem Willen nicht in einem Satz sagen, was der Schmäh ist. Allenfalls erzählen kann ich es Ihnen. Dazu gehört, wie ich selbst zum Schmäh gekommen bin. Wie die Jungfrau zum Kind nämlich, so war das.

Kennen Sie dieses Sprichwort überhaupt, zu etwas kommen „wie die Jungfrau zum Kind“? Die Jungfrau Maria, die mit mancherlei Stoßseufzern und Redewendungen in so vielen katholischen Mündern geführt wird, kam, ganz ohne eigenes Zutun im Umgang mit ihrem Verlobten Josef, durch den Heiligen Geist zum Kind. Wenn nun jemand meint, er sei zu etwas gekommen wie die Jungfrau zum Kind, dann heißt das, es habe sich so ergeben, durch höhere Fügung oder wie auch immer. Der Beglückte (oder fallweise auch Beunglückte) hat sich nicht darum gerissen.

So, genau so, kam ich zum Schmäh. Jetzt. Aber es war mir schon zuvor einmal passiert – das erzähle ich Ihnen am Schluss des Kapitels. Man fängt schließlich nicht mit den Niederungen der eigenen Vergangenheit an, sondern mit den Höhepunkten der Gegenwart. Wie war das vor ein paar Wochen doch gleich gewesen? Da erinnere ich mich gerne zurück: Der Verleger selbst meinte, nur ich, ich ganz allein von – sagte er fünfhundert oder fünftausend Autoren (immer diese Gedächtnislücken)? – käme für die Aufgabe in Frage. Also fuhr er von München nach Wien im verlagseigenen Rolls Royce, selbstverständlich mit dem Ersten Chauffeur des Verlags, seit 23 Jahren unfallfrei. Er holte mich von meiner Grinzinger Villa ab …

„Moment“, wirft die Lektorin meines Vertrauens ein, die mein guter Geist ist und mir immer dann über die Schulter schaut, wenn ich es gerade nicht merke. „Nein, warte“, sage ich und tippe weiter.

… holte mich von meiner Grinzinger Villa ab, fuhr mit dem vom Ersten Chauffeur des Verlags gelenkten Rolls Royce und ihm, dem Verleger, und mir im Fond über die Ringstraße, holte aus der Minibar eine Flasche Dom Perignon Vintage 2002 heraus, schenkte in die Waterford-Champagnerflöten ein und begann, seine Überredungskünste an mir zu erproben. Nur zu gut wusste er, dass Schmäh und meine äußerste Seriosität nicht zusammenpassen. (Weshalb mir die Lektorin meines Vertrauens auf die Schulter klopft und laut atmet, weiß nur sie selbst.) Aber ich ließ mich auf das Verkaufsgespräch ein, und nachdem er mir schließlich angeboten hatte, ich könne das Buch in der verlagseigenen Villa auf den Bahamas schreiben (Personal inklusive, Kosten übernimmt der Verlag), willigte ich, trotz gewisser Bedenken, ein.

In der nächstgelegenen Buchhandlung erstand ich Konrad Klönschnacks „Leitfaden zur Erlernung der humorvollen Erzählweise“ (Verlag am Misthaufen, Hühnergeschrei 2007), begann mit dem Selbststudium und strich gleich den zentralen Satz rot an, der lautet: „Bei einem Witz sparen Sie die Pointe bis zum Schluss auf. Erzählen Sie die Pointe am Beginn, könnten Sie nämlich unter Umständen Ihrer kleinen Geschichte die amüsante Note vorzeitig nehmen.“ Aber auf keiner der 376 Seiten findet sich etwas über das Schmähführen.

„Fängst du schon im Vorwort mit dem Schmäh an?“, fragt die Lektorin meines Vertrauens, die mir immer noch über die Schulter schaut und gleichzeitig auf sie, die Schulter nämlich, draufklopft. „Wieso“, frage ich. „Das glaubt dir doch keiner“, sagt sie. „Es war einfach ein Anruf, und die Sache mit dem ,Leitfaden zur Erlernung der humorvollen Erzählweise‘ …“, sagt sie weiter.

„Jo, eh“, sage ich. „Aber den Ort namens ,Hühnergeschrei‘ gibt’s wirklich im oberösterreichischen Mühlviertel, Postleitzahl 4121, und ich sehe gar nicht ein“, sage ich, „weshalb dort nicht ein ,Verlag am Misthaufen‘ einen ,Leitfaden zur Erlernung der humorvollen Erzählweise‘ herausbringen soll“, sage ich. „Jo, eh“, sagt die Lektorin meines Vertrauens.

„Jo, eh“ muss ich den ausländischen Lesern erklären. „Jo, eh“ ist der rechte Schmäh als Einstieg in den Schmäh. Und unter ausländischen Lesern verstehe ich all jene Beklagenswerten, denen das Unglück zugestoßen ist, außerhalb der Stadtgrenzen Wiens geboren worden zu sein. Ein Niederösterreicher zum Beispiel ist, wienerisch gesehen, ein Ausländer. Ein Salzburger noch mehr. Von einem Vorarlberger fang’ ich jetzt gar nicht erst zu reden an. Die Ausländischkeit wächst mit der Entfernung vom Nabel der Welt, nämlich von Wien. „Jo, eh“ also heißt soviel wie: „Ich gebe zu, dass du recht hast, und die Sinnhaftigkeit deiner Aussage leuchtet mir auch durchaus ein, aber ich denke, ich werde sie dennoch ignorieren.“ „Jo, eh“ – zwei Wörter; hochdeutsche Formulierung – fünfundzwanzig Wörter. Der Ausländer (eben der außerhalb der Stadtgrenzen Wiens Geborene) versteht „jo, eh“ nicht, während der Wiener bei der hochdeutschen Formulierung allenfalls mit einem halben Ohr zuhört und sich fragt, wozu der ganze Wortschwall dient, wenn man einfach „jo, eh“ sagen könnte.

Aber da bin ich jetzt beim eigentlichen Sinn dieses Kapitels. Ja, es hat wirklich einen, einen Sinn nämlich. Aber wenn ich ihn in der ersten Zeile darlegte und so weiterverführe im ganzen Buch, brauchte ich keinen einjährigen Arbeitsaufenthalt in der verlagseigenen Villa auf den Bahamas (jo, eh, oh Lektorin meines Vertrauens), da würde mir ein Wochenende in meiner Wiener Wohnung genügen. Und der Schmäh wäre auf sein Skelett abgemagert und somit kein Schmäh mehr.

Viele Orte, an denen der Schmäh gediehen ist, gibt es gar nicht mehr: Das Milchgeschäft, das nur Milch und einfache Milchprodukte und vielleicht noch Semmeln verkaufte, die Greißlerei, wo meine Mutter Wurst, Gemüse und Obst holte, der Fleischhauer und das Fischgeschäft zwei Häuser weiter – und natürlich das Modegeschäft von der Frau Schuller. Ja, die hat es wirklich gegeben, die Frau Schuller, und sie war eine begnadete Schmähführerin. Je länger ich an diesem Buch geschrieben habe (diesen Satz können Sie als Hinweis lesen, dass dieses Kapitel, zumindest in größeren Teilen, am Schluss entstanden ist – wie das oft vorkommt bei ersten Kapiteln), desto mehr ist mir aufgefallen, wie sehr es auch eine Reise in meine eigene Kindheit und Jugend ist, als der Schmäh noch wirklich rannte, weil die Menschen einander immer wieder begegneten im Grätzl1 und einander immer etwas zu erzählen hatten, die kleinen Dinge, die ganz groß sein können. Da kommt es nur auf den Blickwinkel an. Gelebtes Facebook war das, nur mit weniger Verbissenheit und Selbstbeschau.

Zurück zum Sinn dieses Kapitels, das so quasi ein Vorwort ist, das ich aber nicht Vorwort nenne, weil ich zu den Lesern gehöre, die Vorworte erst zum Schluss lesen. Bestenfalls. Doch dieser um Verzeihung heischende Hinweis ist lesenswichtig: Ohne Wiener Dialekt geht’s nicht, zumindest nicht immer. Leider. Ich hab’s versucht mit konsequentem Hochdeutsch, aber ich bin gescheitert. „Owa des woa nix“, wie man auf Wienerisch sagt. Wieso nicht, werde ich versuchen, an einem Beispiel zu erklären.

H. C. Artmann wird uns in diesem Buch noch öfter begegnen. Artmann war einer der größten Dichter, die Österreich in der Nachkriegszeit hatte. Außerdem war er ein begnadeter Schmähbruder, also einer, der seine Freunde und Leser am Schmäh halten konnte. (Was ein Schmähbruder ist und wie man am Schmäh gehalten wird und so weiter – nicht so ungeduldig, wir haben dazu ja ein ganzes Buch vor uns!) Jener Artmann schrieb 1958 seinen Gedichtband „med ana schwoazzn dintn“, in dem er die Dialektdichtung revolutionierte, auch im Schriftbild.

Schauen Sie, jetzt muss ich wieder was dazwischenschieben. Aber so ist das beim Schmäh. Was ganz geradlinig verläuft, ist kein Schmäh. Beim Schmähführen ergibt ein Wort das andere, und es kann da schon passieren, dass man bei einer G’schicht über einen vegetarischen Würstelstand anfängt und bei einer scheenen Leich’ am Zentralfriedhof endet, ohne dass, wider Erwarten, das eine mit dem anderen ursächlich was zu tun hätte.

So komm’ ich jetzt von H. C. Artmann auf den Dichter Ernst Kein, und das hat sogar etwas miteinander zu tun. Wenn Martin Luther seinerzeit dem Volk aufs Maul geschaut hat, so hat das Kein bei den Wienern gemacht. Und was dort herausgekommen ist, hat Kein aufgeschrieben. Oder er hat es so gedichtet, als wäre es dort herausgekommen. Für die Übertragung des gesprochenen Wienerischen in die Schrift hat Kein auf alle phonetischen Zusatzzeichen verzichtet. Das schaut ein bisserl komisch aus beim ersten Lesen, so, als wär’s gar nicht Deutsch, sondern irgendeine Fremdsprache, die keiner verstehen kann. Aber ich geb’ Ihnen einen Tipp: Lesen Sie’s laut, Sie werden den richtigen Klang schnell ins Ohr kriegen. Kleine Übung mit Kein gefällig? Also:

Da moozat

da schubeat franzl

da schdraus da heidn

und da derische

bedhoofn

sengs

des woan

ollas weana

so wia i

Wie ist es Ihnen beim Entziffern ergangen? – Keine Sorge, das wird schon. Ich verrate Ihnen einen Trick: Lesen Sie laut, was in diesem Buch an Mundart vorkommt. Dann ist alles klar. Obendrein werden Sie süchtig werden nach dem Klang – und nach dieser Schreibung obendrein. Abgesehen davon: Den Schmäh vom Ernst Kein haben Sie bemerkt? Ich meine, Ludwig van Beethoven, gebürtig im Dezember 1770 zu Bonn, als Wiener auszugeben? Und Wolfgang Amadeus Mozart ist doch eigentlich Salzburger. Oder täuscht mich meine Erinnerung? Und Joseph Haydn – ich sage nur: Rohrau, Niederösterreich. Ein Wiener ist, wen der Wiener – mit Schmäh, wohlgemerkt – zum Wiener erklärt.

Zurück zu Artmann. Was Kein erfunden hat in der Dialektschreibung, hat Artmann in der „schwoazzn dintn“ perfektioniert. Manchmal freilich geben die Buchstaben eher Artmanns eigene Sprechweise wieder, wenn er bei Lesungen die Gedichte zwischen seinen Zähnen zerquetschte. Aber er nähert sich dem gesprochenen Wienerisch wirklich gut an. Deshalb übernehme ich seine Schreibweise (oder die vom Ernst Kein). Ich versuche nur, allzu bewusst originelle Schreibungen auszugleichen und dadurch leichter lesbar zu gestalten.

Über Artmann und seine Schmähs werden wir, wie gesagt, später mehr erfahren. Jetzt aber zu einem Beispiel, das zeigen soll, warum ich in einem Buch über den Schmäh auf den Dialekt nicht verzichten kann. Zwei Verse aus einem Gedicht Artmanns sind zum Beweis völlig genug:

waun i amoe a bangl reis

zu deitsch: de bodschn schdrek

Wie, um alles in der Welt, soll ich Ihnen das übersetzen? „A bangl reis“ heißt „eine kleine Bank reißen“, die Bedeutung ist „sterben“. „de bodschen schdrek“ heißt „die Pantoffel ausstrecke“, wobei „bodschn“ (Pantoffel) aber als Synonym für „Beine“ steht, womit die Übersetzung richtig lautet: „Die Beine ausstrecke“. Die Bedeutung ist dieselbe: „sterben“. Wien und der Tod – diese Liebesbeziehung hat manch einen Ausdruck und manch einen Schmäh hervorgebracht. Auch dazu komme ich noch. Nua net hudln2.

Wir aber haben jetzt das Rüstzeug für die hochdeutsche Übersetzung dieses Artmann-Gedichts. Alsdann:

„Wenn ich einmal sterbe / auf Deutsch: sterbe …“ Das kann man gleich aufgeben. Versuch Nummer zwei: „Wenn ich einmal ein Bänklein reiße / zu Deutsch: Die Pantoffel ausstrecke …“ Unverständlich dünkt mich dies. Heraus mit den Synonymen. „Sterben“ darf man nicht verwenden, denn dieses Wort könnte Artmann benützen, wenn er’s denn benützen wollte. Er könnte schreiben: „waun i amoe stiab“. Aber er will umschreiben, und so muss man’s auch übersetzen, wenn man’s übersetzen muss. Dritter Versuch: „Wenn ich einmal von hinnen gehe / auf Deutsch: verscheide …“ Naa, des wiad aa nix (zu Hochdeutsch: Nein, das klappt auch nicht). Zu geschwollen für die Wiedergabe von Artmanns Diktion. Es muss beim Dialekt bleiben. Nur dann ist dieser Schmäh ein Schmäh.

Dass sich Dialekt nicht so einfach ins Hochdeutsche übertragen lässt, hat nicht mit dem Wienerischen allein zu tun. Es ist ein Charakteristikum des Dialekts. Wenn ein Bayer sagt: „Wea ko, dea ko“, dann mag man das zwar eins zu eins verhochdeutschen zu „wer kann, der kann“, aber die Aufmüpfigkeit bleibt unübersetzbar, denn gemeint ist ja: „Eigentlich ist mir mein Tun nicht gestattet, ich nehme mir dennoch die Freiheit, es gleichsam justament zu tun.“

Der Schmäh funktioniert manchmal schon auch auf Hochdeutsch, aber oft muss es eben Wienerisch sein. Ich werde in diesen Fällen eine hochdeutsche Lese- und Verständnishilfe beistellen. Versprochen. Nur die Übersetzung der Bedeutung, die kann ich nicht in allen Fällen garantieren.

Übrigens muss ich gleich eine Warnung aussprechen: Hüter der politisch korrekten Ausdrucksweise verzweifeln am Schmäh. Dem Schmäh ist es, Wienerisch gesprochen, wuascht, ob man und wie man etwas sagen darf. Zum Beispiel ist der Ausdruck „Neger“ für einen Schwarzafrikaner mittlerweile verpönt. Man soll „Schwarzer“ sagen.

Für das Schmähführen hat das freilich den Nachteil, dass die Verständigung mitunter massiv erschwert ist, was wiederum den beabsichtigten Schmäh erweitert, wie in diesem Fall, dessen Zeuge ich im Oktober 2014 im Café Frauenhuber wurde. Zwei Herren unterhalten sich über das Weltgeschehen. Der eine hat seine Ausdrucksweise politisch korrekt aufgerüstet, zumindest einen Moment lang. Er sagt: „Hosd g’head? – Bei de Schwoazn is a Seich ausbrochn.“ Der andere: „Naa, des is ma neu. Wos sogt’n da Kuaz dazua?“ Nun muss man wissen, dass Sebastian Kurz ein populärer Politiker der Österreichischen Volkspartei, der ÖVP, ist, der konservativen bürgerlichen Partei, die damals Schwarz als Fraktionsfarbe hatte3, womit sie bei den Wienern nur „de Schwoazn“ hießen. Der erste der beiden Männer hatte indessen den Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika gemeint. Das Missverständnis lieferte dem Schmäh und damit dem Dialog Nahrung. Der erste: „Wiaso da Kuaz? Dea hod jo nix mit de Schwoazn z’ tuan.“ Der zweite: „Ah geh! Dea is do a Schwoaza!“ Der erste, endlich verstehend: „Na, net bei unsere Schwoazn, bei de Bloßfiaßign.“ Der zweite: „Ah so, bei de Nega. Jo, daun …“

Das Schmähführen auf dem Rücken der Schwarzafrikaner hat übrigens den FPÖ-Politiker Andreas Mölzer seinen Sitz im EU-Parlament gekostet. Mölzer, der dem deutschnationalen Flügel der Partei zugerechnet wird, hielt am 18. Februar 2014 eine Philippika gegen die EU, in deren Verlauf er diese unter anderem als „Negerkonglomerat“ bezeichnete. Die Wogen gingen hoch, Mölzer versuchte, sich herausreden, es half alles nichts; schließlich verzichtete er auf seine Kandidatur. Mölzer war ein absichtlicher Verstoß gegen eine politisch korrekte Ausdrucksweise durchaus zuzutrauen. Aber wieso sollte er einen europäischen Staatenbund als Konglomerat von Schwarzafrikanern bezeichnen? Die Beleidigung hatte weder Hand noch Fuß.

Das Geheimnis liegt in der Unterbedeutung des Wortes „Neger“. Der Wiener Dialekt (hoffentlich nur) früherer Tage nennt Schwarzafrikaner auch „Bloßfüßige“ und „Nackte“. Mag ja für einzelne Stämme stimmen, wer will sich, in der Vorstellung von Bewohnern gemäßigter Zonen, bei 40 und mehr Grad im Schatten nicht am liebsten die Kleider vom Leib reißen? Keine Schuhe bzw. kein Gewand zu besitzen ist andererseits ein Zeichen für Armut. „Neger sein“ hat somit, über ein paar Ecken, wie es beim Schmäh so ist, die Bedeutung angenommen, kein Geld zu haben. Mölzer meinte also nicht, die EU sei ein Konglomerat von Schwarzafrikanern, sondern sie sei ein Konglomerat von Staaten, die „neger“ sind, also pleite. Vor lauter Schmähführen hat sich der Politiker um seinen Posten geredet.

Und wie ich jetzt auf den Schmäh kam? Ich meine, wie ich zum ersten Mal als Schmähtandler eingestuft wurde? Ich hab’ Ihnen ja versprochen, ich erzähl’s, und zwar ganz ohne Schmäh, also schmähohne, wie das auf Wienerisch heißt. Im konkreten Fall, also in dem, der Ihre Augen gerade von Buchstaben zu Buchstaben führt, wirklich durch einen Anruf des Verlags. Aber es gibt da noch das andere G’schichterl, von dem die Rede war. Ich erzähl’s ja ungern, aber vielleicht hab’ ich wirklich was halb Unseriöses an mir. Sie erzählen das aber bitte nicht weiter, auch nicht schmähhalber, einverstanden?

Es war zu Beginn meiner Tätigkeit als Musikkritiker der „Wiener Zeitung“. Dieses Blatt schreibt sich auf die Fahnen, die älteste noch erscheinende Zeitung zu sein. Sie existiert seit 1703, und eine Unterbrechung im Erscheinen gab es nur im Nationalsozialismus, als sie von 1. März 1940 bis 7. April 1945 durch den „Völkischen Beobachter – Wiener Ausgabe“ ersetzt wurde. Die „Wiener Zeitung“ ist eine sogenannte Qualitätszeitung, unbedingt seriös, alle Artikel recherchiert und überprüft, genaue Linienziehung zwischen Bericht und Meinung. Mittlerweile ist sie auch wirklich gut geschrieben. Als ich aber vor nun schon etlichen Jahren im damaligen Kulturressort anfing, verstand man unter gut geschrieben: je trockner, desto besser. Das galt, bis zu einem gewissen Grad, auch für die Theater-, Opern- und Konzertkritiken. Die Trockenheit jener lange zurückliegenden Jahre hatte damit zu tun, dass die „Wiener Zeitung“ noch keine GmbH war. Sie war rein staatlich, das „Amt der Wiener Zeitung“. Die Angestellten waren keine Redakteure, sondern Beamte. Zum Lachen stieg man hinab in den Keller, in dem Druckerei-Gefahrengüter lagerten wie Papier und Chemikalien.

Meinem ersten Chef, Norbert Tschulik, bin ich sehr dankbar, nicht nur, weil er mich unerfahrenen Jungspund überhaupt schreiben ließ, sondern, weil er nicht vom Versuch abließ, mir beibringen zu wollen, ein guter Kritiker zu sein, obwohl wir über den Einsatz von Humor unvereinbar unterschiedliche Meinungen vertraten. Tschulik war dagegen, ich war dafür. Dementsprechend war ich über die Versuche eines Pianisten mit beklagenswerter Tastentrefferquote ein Wortspiel losgeworden. Als ich Tschulik meine Kritik vorlegte, zog er, wie es seine Art war, wenn er etwas einzuwenden hatte, den Kopf zur linken Schulter und knurrte: „Net wern s witzig.“

Jener Norbert Tschulik schickte mich eines Tages zu einem Symposion über Denkmalschutz. Zumindest die Wörter kannte ich – nämlich sowohl Symposion als auch Denkmalschutz. Viel tiefer war ich zuvor in die Thematik nicht eingedrungen. In Vor-Google-Zeiten war das über einen Tag kaum möglich. Ich war zum Denkmalschutz gekommen wie zum Schmäh, also wie die Jungfrau zum Kind. Noch dazu sollte der Artikel der Seitenaufmacher werden. Ich wehrte mich, fürchtete, mich mit der fremden Materie zu blamieren und mir gleich am Anfang meiner vielversprechenden Karriere deren sofortiges Ende herbeizuschreiben. Es war sinnlos. Tschulik ließ nicht locker: „Sie werden da schon was G’schmackiges schreiben.“ Auf dem Gipfel meiner Verzweiflung entfuhr es mir: „Wieso ausgerechnet ich?“

Tschulik musterte mich mit einem verständnislosen Blick und sagte: „Weil Sie in meiner Abteilung der beste Schmähtandler sind.“

Und ich hatte mich bisher für einen völlig seriösen Kulturjournalisten gehalten. Schlimmer: Ich hatte geglaubt, auch die anderen würden mich dafür halten. Dabei war ich – ein Schmähtandler. Irgendwie muss da was dran sein an der Jungfrau, dem Kind, dem Schmäh und mir.

Schmähohne.