Читать книгу Rocking The Wall. Bruce Springsteen - Erik Kirschbaum - Страница 11

ОглавлениеMauerabschnitt der East Side Gallery an der Mühlenstraße

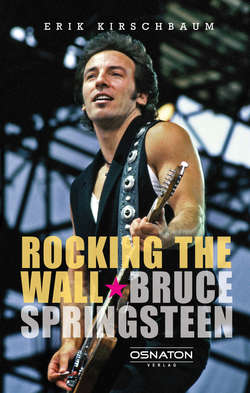

Foto: Erik Kischbaum

Springsteen war 1981, als er zum ersten Mal in die DDR reiste, zwar bereits eine internationale Berühmtheit, aber den Aufstieg zum Weltstar schaffte er erst drei Jahre später mit Born in the USA. In der Zeit seines ersten Ostberlin-Besuchs war der Sänger auf seiner ersten großen Europa-Tournee mit The River. Den Auftakt zu der Tour über 34 Stationen machte ein Konzert in Hamburg am 7. April. Es war ein voller Erfolg. Es gelang Springsteen und seiner Band, das als stoisch bekannte Hamburger Publikum nach nur kurzer Zeit in eine Menge begeistert tanzender und singender Rockfans zu verwandeln. Von dort aus machte er sich auf der Transitstrecke auf den knapp 300 Kilometer langen Weg nach Westberlin, wo er am 8. April im Internationalen Congress Centrum (ICC) auftrat, übrigens auch zum ersten Mal im Westteil der Stadt. Es war ein angenehm milder Mittwoch im Frühling mit Temperaturen von bereits 15 Grad.

Das nur zwei Jahre zuvor eröffnete ICC mit seinen 5.000 Zuschauerplätzen wirkte eher wie ein Raumschiff denn wie eine Konzerthalle, aber das Konzert war ein Erfolg. Vor dem nächsten Auftritt in Zürich, am 11. April, hatten Springsteen und seine Band eine dreitägige Pause. Springsteen legte immer Wert auf solche Zeitfenster zwischen einzelnen Auftritten, um Gelegenheit zu haben, die Gastländer kennenzulernen und mit den Menschen dort zu sprechen, und auch die Bandmitglieder nutzten die freie Zeit gerne für Erkundungen auf eigene Faust. Die „The River“-Tournee war für den damals 31-jährigen Musiker aus New Jersey eine eindringliche Erfahrung – auch jenseits der Bühne. Er lernte viel über Europa, aber auch darüber, wie man auf dem Kontinent die Vereinigten Staaten – im Positiven wie im Kritischen – sah.

Springsteens erste Besuche in West- wie Ostberlin fielen in eine Zeit größtmöglicher Vorbehalte, sowohl im Verhältnis zwischen den USA und dem östlichen Staatenblock als auch vieler Deutscher gegenüber den USA. Es war die Zeit der Hochrüstung. Wenn ein US-Bürger mit einem Deutschen sprach, dauerte es meist nicht lange, bis die Sprache auf die in Westdeutschland stationierten und sehr umstrittenen Pershing-II-Mittelstreckenraketen kam, die von Westdeutschland aus die DDR bedrohten. Wie viele andere Amerikaner auch, erfuhr Springsteen, dass viele Westdeutsche, aber auch Ostdeutsche mehr über die Politik der Vereinigten Staaten zu wissen schienen, als so mancher Amerikaner.

In dieser Atmosphäre also nutzte Springsteen den freien Tag nach dem Konzert im Westberliner ICC zu einem Besuch in Ostberlin, ganz so, wie es Hunderte Westler jeden Tag taten. Was er sah, war die graue und triste „Hauptstadt der DDR“, ein Abklatsch der pulsierenden deutschen Metropole aus der Zeit vor dem Krieg und ein bemerkenswerter Kontrast zur Insel Westberlin. Die Bundesregierung pumpte damals Milliarden nach Westberlin, das „Schaufenster des Westens“, das mit seinen zwei Millionen Einwohnern immer noch die größte Stadt Deutschlands war. Vom Flugverkehr über die Löhne und dem aufgeblähten öffentlichen Dienst bis hin zu den Werkbänken der Industrie und der Renovierung von ganzen Stadtteilen wurde alles subventioniert. Westberlin war eine Stadt mit vielen Gesichtern: Ein Spionageposten der Westalliierten, vor allem der Amerikaner, eine glitzernde Konsum- und Kulturmetropole, die mit der Berlinale die wichtigsten deutschen Filmfestspiele ausrichtete und deren Kneipen keine Sperrstunde kannten, aber auch eine Stadt mit Mietpreisbindung und Einschusslöchern in den vielen Altbauten mit Kohlenheizung.

Und während alteingesessene Berliner nach Westdeutschland fortzogen, kamen Hunderttausende aus der Bundesrepublik: Studenten, Künstler, Lebenskünstler, Hausbesetzer und Kriegsdienstverweigerer, und auch Hunderttausende von Gastarbeitern aus der Türkei, Griechenland und Italien. Sie alle fanden eine Nische in dieser Stadt, wo der Konflikt der Weltmächte allgegenwärtig war. Die Angst, von den Truppen des Ostens überrollt zu werden – nahe Berlin waren zeitweise bis zu 300.000 russische Soldaten stationiert –, war damals nicht mehr so greifbar wie in den 60er-Jahren, aber vor allem ältere Westberliner empfanden es als Rückversicherung, dass Tausende Soldaten der Westalliierten, vor allem aus den USA, in der Stadt stationiert waren.

Politisch war Berlin schon seit 1948 geteilt, wenngleich die Alliierten, auch die Sowjetunion, noch bis zum Schluss im Alliierten Kontrollrat zusammenarbeiteten. Aber der Mauerbau vom 13. August 1961 trennte nun auch faktisch Berliner Familien und Freunde. Über Nacht wurde das Leben einer ganzen Metropole auseinandergerissen. Doch es dauerte einige Zeit, bis im Westen eine einheitliche Linie im Umgang mit der neuen Situation gefunden wurde. Selbst John F. Kennedy, derjenige US-Präsident, der mit seiner berühmten „Ich bin ein Berliner“-Rede später zu den Ikonen des freien Westens wurde, hatte eine ziemlich pragmatische Einstellung zur Mauer oder dem „antifaschistischen Schutzwall“, wie sie im Osten offiziell genannt wurde. „Eine Mauer ist verdammt viel besser als ein Krieg“, sagte Kennedy einmal. Er spielte damit auf eine Funktion an, die die Mauer nach Meinung vieler Wissenschaftler auch hatte. Nämlich, die Spannungen abzufedern, die sich im Kalten Krieg zwischen den Systemen besorgniserregend aufbauten.

Kennedy stand mit seiner Meinung nicht allein. Zwei Wochen, bevor die Bauarbeiten für die Berliner Mauer aufgenommen wurden, wunderte sich sein außenpolitischer Berater, der Senator des US-Bundesstaates Arkansas, William Fulbright, in einem Interview öffentlich, wieso die Führung des kommunistischen Ostdeutschlands noch nicht auf die Idee gekommen sei, eine Mauer zu bauen. Zu unvermeidlich erschien es Leuten wie Kennedy oder Fulbright, dass die DDR-Führung etwas dagegen unternehmen werde, dass eine wachsende Zahl von Menschen in den Westen abwanderte. Ebenfalls vergessen ist ein Ausspruch des damaligen britischen Premierministers Harold Macmillan, der erklärt hatte, er könne nichts Illegales daran entdecken, dass die kommunistische Führung in Ostberlin alles daran setzte, den anschwellenden Strom von Flüchtlingen aus dem vermeintlichen Arbeiter- und Bauernparadies zu stoppen. Für britische Politiker war dies indes keine ungewöhnliche Haltung: Es war Macmillans Nachfolgerin Margaret Thatcher, die Gorbatschow noch nach dem Fall der Mauer drängte, an der deutschen Teilung festzuhalten.

Die klaffende Wunde der Teilung, die Straßen, Plätze, Freundschaften und viele Familien durchzog, blieb noch lange nach dem Fall der Mauer spürbar. Aber für viele ausländische Besucher machte gerade die Mauer mit ihren Wachtürmen, dem Todesstreifen und den Wachhunden einen Großteil der Faszination der Stadt aus. Für Touristen gab es damals hölzerne Aussichtstürme, von denen aus sie über die Mauer sehen und sich gruseln konnten. Auch der junge Rockmusiker Bruce Springsteen aus New Jersey, der so viele Geschichten vom Kalten Krieg gehört hatte, fand das faszinierend. Denn: Es gab zu dieser Zeit sicher keinen geeigneteren Platz in Europa, eine Vorstellung vom Kalten Krieg und dem Kontrast zwischen Ost und West zu bekommen, als Berlin.

Springsteen kam in ein Ostberlin, das in der Theorie ein Arbeiterparadies war. Mieten waren im Vergleich zu westdeutschen Großstädten wie München oder Hamburg spottbillig, Arbeitslosigkeit existierte dank staatlich verordneter Vollbeschäftigung nicht. Da war es egal, ob jeder Arbeitsplatz wirklich eine sinnvolle Beschäftigung bot. Ein populärer Slogan aus der DDR lautete: „Ihr tut so, als ob ihr uns bezahlt, und wir tun so, als ob wir arbeiten.“ Auch die Einkommensunterschiede waren viel geringer als im Westen. Männer und Frauen wurden für gleiche Arbeit gleich bezahlt, wenngleich die Löhne generell niedrig waren. Springsteen kam aber auch in ein Land, in dem es keine grundlegenden Rechte wie Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit und freie Wahlen gab, wo es schwierig war, Unterhaltungselektronik wie Fernseher, aber auch Bananen oder Orangen zu kaufen und wo ein perfekt gespanntes System aus Polizei, Staatssicherheit und informellen Mitarbeitern jede systemkritische Regung im Keim zu ersticken suchte.

Der Überwachungswahn in der DDR ging so weit, dass selbst der Gebrauch von Fotokopierern streng überwacht wurde und der von Telefonen sowieso. Menschen saßen wegen politischer Vergehen im Gefängnis. Propaganda dominierte fast alle Lebensbereiche. Viele Medien unterstanden der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, und in den Schulen der DDR wurden bereits die Kleinsten ideologisch auf die Überlegenheit des kommunistischen Systems gegenüber dem verdorbenen Kapitalismus eingeschworen. Auch Anti-Amerikanismus zählte zu den Grundpfeilern der ideologischen Erziehung in der DDR.