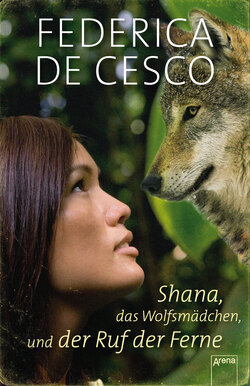

Читать книгу Shana, das Wolfsmädchen, und der Ruf der Ferne - Federica de Cesco - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3. Kapitel

Ich öffnete die Augen, als wir im Landeanflug auf London waren, und lehnte mich zurück, die Erinnerungen noch immer klar in meinem Kopf.

Das Gespräch mit Castaldi war kurz vor meiner Abreise gewesen. Ich war zuvor schon mehrmals in Kanada aufgetreten und mit unserem Symphonieorchester in den Vereinigten Staaten auf Tournee gewesen. Es gehörte zu unserer Ausbildung dazu, dass wir früh an Konzerte gewöhnt werden sollten. Wir hatten in verschiedenen Städten Gastspiele gegeben: Boston, Chicago, Seattle und sogar in New York. Damals war ich sehr aufgeregt gewesen. Denn für Künstler galt nach wie vor der berühmte Spruch If you do it there, you do it everywhere. Seltsamerweise hatte man immer nur am Rande von mir Notiz genommen. Es hatte freundlichen Applaus gegeben, mehr aber nicht. Mein Name wurde zwar erwähnt, mein Spiel auch von den Kritikern gelobt. Aber es gab eine zusätzliche Hürde, an die ich nicht gedacht hatte, bis mich Castaldi mit der Nase darauf stupste. »Wärst du Russin oder meinetwegen Chinesin, hätte man mehr Notiz von dir genommen.«

Vorurteile, dachte ich. Immer noch diese verdammten Vorurteile! Ich war Castaldi dankbar, dass er mir reinen Wein eingeschenkt hatte. Er wusste, dass ich trotz meiner stillen Art voll impulsiver Gefühle war. Deshalb schonte er mich nicht, sondern stellte mich immer wieder vor unbequeme Tatsachen und brachte mich so, Schritt für Schritt, einer Welt entgegen, die ungerecht und brutal sein konnte. Die Amerikaner mochten die First Nations nicht besonders: Es gab zu viele Leute bei uns, die von der Wohlfahrt lebten, und Amerika steckte in der Krise. Die Politik griff auch in die Musikwelt über, die Hälfte der Gage wurde für Steuern abgezogen und es gab immer weniger Klassikstars, die mit ihrem Namen ganze Konzertsäle füllen konnten.

»Vergiss einstweilen mal New York«, hatte damals Castaldi zu mir gesagt. »Jetzt schicken wir dich zunächst mal nach London.«

Er arbeitete eng mit Clotilde Peyre zusammen, eine englische Agentin, die mit Begeisterung junge Talente vermittelte.

»Sie ist liebenswürdig, aber hartnäckig«, hatte Castaldi zu mir gesagt. »Sie erreicht alles, was sie erreichen will. Und sie mag deine Art zu spielen.«

Die bevorstehenden Semesterferien sollten für die längere Reise genutzt werden. Ich sollte im Barbican Center auftreten. Eine Wohltätigkeitsveranstaltung mit viel Prestige, aber geringer Gage. Wir würden drei Solisten sein: ein junger Russe, der schon verschiedene Preise gewonnen hatte, und eine Amerikanerin. Zunächst London, also. Dann Paris und Venedig.

Ich freute mich sehr und war so neugierig auf Europa! Ein bisschen Angst mischte sich auch hinzu: Bisher war ich nur mit meinem vertrauten Orchester unterwegs gewesen. Jetzt musste ich mit Dirigenten arbeiten, die ich nicht kannte, mich einer vollkommen fremden Formation anpassen.

Mike hatte das alles nicht so tragisch genommen.

»Das schaffst du schon, stark, wie du bist«, hatte er mir versichert.

Ich würde ihn vermissen, sehr sogar. Er gab mir sehr viel Halt, auch wenn es stimmte, dass ich stark war. Viel stärker, als ich mir bisweilen zutraute. Außerdem würde die Trennung kurz sein. Nur zwölf Tage. Und diese Tournee war wichtig für mich.

Die Stadt lag unter einer grauen Wolkenschicht. Wir hatten starken Seitenwind. Die Maschine senkte sich, hüpfte und driftete ab. Mir wurde es etwas mulmig in der Magengrube. Es war einer dieser Momente, in denen ich feuchte Hände bekam. Auch der dicke Herr geriet ins Schwitzen. Endlich landete die Maschine, von Windstößen geschüttelt.

Mit Geige und Schultertasche beladen, stieg ich aus, leicht benommen. Ich erledigte die Ankunftsformalitäten, zeigte die Papiere für mein Instrument. In einer fremden Stadt überließ Robert Castaldi seine Schützlinge nie sich selbst. Er hatte ein dichtes Netz von Beziehungen geknüpft und alles war perfekt organisiert. So ging ich mit schnellen, zuversichtlichen Schritten dem Ausgang entgegen. Ich wusste ja, dass ich abgeholt werden würde.

Es war eine etwas füllige Dame, die mir schon von Weitem zuwinkte und mich strahlend begrüßte.

»Hi, Shana! Ich bin Clotilde Peyre! Sag ruhig Clotilde zu mir. Schön, dass du da bist! Wie war der Flug?«

»Danke, gut«, sagte ich, etwas atemlos. »Ich habe viel geschlafen.«

»Wunderbar, wenn man das kann!«, rief Clotilde. »Ich bringe im Flugzeug nie ein Auge zu. Es sei denn, dass ich stockvoll bin!«

Ich lachte. Clotilde – ursprünglich eine Französin – war Intendantin der Musikhochschule und arbeitete schon jahrelang mit Robert Castaldi zusammen. Sie trug Schwarz, was ihrem imponierenden Umfang etwas Elegant-gebieterisches gab. Ihr Gesicht war nahezu faltenlos, das schneeweiße, gewellte Haar umrahmte es wie eine wippende Aura. Sie trug an jedem Finger einen Ring und an den Füßen elegante High Heels. Wohlwollend und neugierig betrachtete sie mich.

»Robert hat mir viel von dir erzählt. Mir ist, als würde ich dich schon lange kennen.«

Ihre energische Unkompliziertheit ließ mich an Leona denken und so fasste ich sofort Vertrauen zu ihr.

»Ist das alles Gepäck, das du bei dir hast?«, erkundigte sie sich überrascht. »So wenig?«

Ich lächelte ihr zu.

»Ich habe hier drin alles, was ich brauche!«

Sie hob die blauen Augen zum Himmel.

»Beneidenswert!«

Eine Bahn fuhr alle paar Minuten vom Flughafen aus in die Innenstadt. Vom Flugzeug aus hatte ich bereits die Größe Londons erahnen können: die Themse, das Riesenrad, das Olympische Stadion, die Paläste. Doch nun fuhr die Bahn an Häuserreihen vorbei, alle eintönig, alle grau. Es war, als ob die Gebäude einander die Luft wegnahmen. Und alles war in Regen gehüllt.

Clotilde plauderte fröhlich.

»Jaja, das Wetter ist nicht gut. Der berühmte Londoner Nieselregen. Man gewöhnt sich daran. Aber morgen soll es wieder schön werden.« Ihr charmantes Lächeln wurde breiter.

»Ich glaube, du hast uns Sonnenschein gebracht.«

Ich sah erneut zu dem winzigen Stück grauen Himmels empor, das als schmaler Streifen über den Häuserschluchten zu erkennen war, und dachte an die Weite des Himmels zu Hause und den Herbst in Kanada, der so voller Kraft und Farbigkeit war. Vor meiner Abreise hatte ich meinen Vater besucht, um das alles noch einmal sehen zu können.

Der Herbst hatte das Land schon erreicht, tagsüber war die Luft noch warm, aber die ersten Farben glühten schon auf den Berghängen. Wir fuhren mit Mikes Wagen. Er würde einen kleinen Umweg machen und mich nach Beaver Creek bringen und danach zu seinen Eltern fahren, die in Kamloops wohnten. Am nächsten Tag würde er mich dann wieder abholen. Ich war froh, dass ich etwas Zeit für meinen Vater hatte. Gesprächig war Elliot eigentlich nie gewesen, aber nach all dem, was er durchgestanden hatte, mochte sich das geändert haben. Ihm ging es ja wieder besser.

Der Morgen war klar wie Kristall, der Himmel tiefblau. Doch wie immer, wenn ich die Landschaft vorbeiziehen sah, fielen mir die vielen Waldnarben an den Berghängen auf. Riesige Freiflächen, kreisrund und kahl. Die Weißen hatten dort Minen ausgehöhlt, um nach Bodenschätzen zu graben. Die Erde war aufgewühlt, kein Baum wuchs dort mehr, kein Strauch. Für die kommenden Jahrhunderte war die Landschaft tot. Die kleine Stadt Hope – »Hoffnung« – hatte ihren Namen erhalten, weil sich die Goldgräber dort angesiedelt hatten. Nun, für sie war es vielleicht ein Ort der Hoffnung gewesen, aber dadurch hatten sich dort nur zu viele Menschen angesammelt, um ein Land auszubeuten, das ihnen überhaupt nicht gehörte. Von unserer einstigen Heimat waren nur die Gegenden übrig geblieben, die schlecht bewässert waren oder im Bergschatten lagen.

Früher hatte ich wenig darüber nachgedacht. Melanie, meine Mutter, hatte mich von vielem abgeschirmt. Und später, nach ihrem Tod, hatte ich mich um meinen Vater kümmern müssen, der mit seinem Leben nicht mehr zurechtkam, und das Leben hatte ohnehin finster ausgesehen. Ja, aber dann erschien Lela, anmutig wie eine gute Fee im Märchen, und führte mich in die Welt der Musik. Das war meine Rettung gewesen und vielleicht auch die Rettung meines Vaters. Weil ich dadurch stark genug wurde, um ihm zu helfen, ohne ihn zu verachten oder ihm wehzutun.

Während der Fahrt erinnerte ich mich an die Zeit, als ich mich tagelang, wochenlang durchgeschlagen hatte, in Begleitung meiner schützenden Wölfin, bis ich endlich Vancouver erreichte.

Ich wandte mich an Mike und erzählte ihm davon.

»Am schlimmsten war es für mich, als ich am Horizont die Hochhäuser sah, alle dicht gedrängt, abweisend und dahinter der graue Streifen Meer und überall Autobahnen, auf denen sich die Lastwagen stauten. Ich schickte die Wölfin fort. Ich musste mich von ihr trennen, verstehst du? Ihre Heimat waren die Wälder. Die Welt, an deren Schwelle ich nun stand, war keine Welt für sie. Das hat am Ende auch die Wölfin verstanden.«

»Aber du hast es geschafft«, sagte Mike.

Ich lehnte mich zurück, rollte leicht den Kopf hin und her.

»Vielleicht. Ich weiß es nicht.«

»Warum weißt du es nicht?«

Ich seufzte.

»Es ist noch zu früh«, sagte ich.

Unser Dorf – Beaver Creek – war kein schönes Dorf. Die Straßen waren nicht asphaltiert, die alte Kirche in der Mitte ragte wie ein mahnender Finger empor. Neben der Kirche stand das Pfarrhaus, klein und mit Schindeln bedeckt. Während ich in Vancouver lebte, war das Dorf ein wenig zu Geld gekommen. Man hatte die »Arena« gebaut, eine überdachte Holzkonstruktion mit Sitzplätzen. Der Kreis in der Mitte war mit Rasen bewachsen. Jetzt konnten dort zu verschiedenen Anlässen Veranstaltungen stattfinden: Sportfeiern, Schulfeste, Lotterien, politische und landwirtschaftliche Versammlungen sowie das große Powwow-Fest im August. Die Kinder spielten gerne dort; die Mütter saßen im Schatten, mit einer Handarbeit und den Babys. Auch die alten Leute kamen gerne. Sie saßen meist einfach nur da, wie die Vögel auf einer Stange, rührten sich kaum, sprachen wenig und wussten immer alles.

In Beaver Creek waren viele Häuser noch Blockhütten, mit Dächern aus Wellblech, unter denen es im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt war. Es gab aber auch Häuser aus Backstein, mit Parabolantennen. Unser modernster Bau war das Rathaus, wo die Verwaltung untergebracht war. Elias Thunder, der alte Chief, war meistens dort anzutreffen, aber er machte nicht mehr viel, erledigte nur noch den Papierkram. Tatsächlich regierte in Beaver Creek der traditionelle »Rat der Mütter«: acht »Grand old ladies«, wie man sie nannte, die alle wichtigen Entscheidungen trafen und dafür sorgten, dass im Dorf alles reibungslos funktionierte. Eine Frau konnte erst dem »Rat der Mütter« beitreten, wenn sie Enkelkinder hatte, die bereits erwachsen waren. Dann sagte man, diese Frauen hätten den Kreis des Lebens erfahren, was sie befähigte, Beschlüsse zum Wohl der Gemeinschaft zu treffen. Männern traute man das nicht zu. Übrigens lebten nur wenige Weiße in Beaver Creek: der junge Vikar Robert Costner, zum Beispiel, der einen prächtigen roten Vollbart spazieren führte. Und natürlich Stanley Egger, mein ehemaliger Lehrer. Jeff Morgen und seine Familie waren zum Glück fortgezogen. Dafür gab es zwei Italiener, sympathische Schwule, die seit Kurzem eine Pizzeria führten. Und der Besitzer der einzigen Tankstelle kam aus der Ukraine. Hatten die Weißen Mühe mit der indianischen Verwaltung, beklagten sie sich beim Chief. Dieser zuckte mit den Schultern. Er konnte nichts machen, ohne dass der Rat der Mütter mitmischte, und die »Old ladies« kannten die Rechtslage bestens und hatten einen harten Schädel. Sie traten nie zurück, auch nicht, wenn sie senil wurden. Dann waren sie einfach nur noch mit dabei und man sorgte dafür, dass jemand Neues dazukam. Erst vor zwei Jahren hatte der »Rat« Leona Cooper als Mitglied aufgenommen. Sie war Juristin und es hieß, dass man sich die Zähne an ihr ausbiss.

»Weißt du, wer sie ist?«, fragte mich Mike, dem ich das alles erzählte.

Ich lachte ein wenig.

»Du, ich glaube sogar, dass ich mit ihr verwandt bin. Sie ist eine Cousine, aber ich kenne sie nicht. Elliots Cousin – Onkel Marc – hat eine ›Urban‹ geheiratet. Leona Cooper ist ihre Mutter. Ursprünglich stammt die Familie aus Beaver Creek, ist aber, lange bevor ich geboren wurde, nach Seattle ausgewandert. Leona ist Witwe und hat zwei Kinder, die bereits erwachsen sind.«

Die »Urbans« sind die Stadtindianer. Diejenigen, die im Reservat leben, werden »Skins« genannt. Mike war ein Urban, wie er echter nicht sein konnte, kannte sich aber bestens mit unseren komplizierten Verwandtschaftsbeziehungen aus. Ursprünglich war es so gewesen, dass jede Sippe eine einzige große Familie gebildet hatte. Das war längst vorbei. Die früheren Generationen hatten nie lange gelebt: Unterernährung, schlechte medizinische Versorgung, zu wenig Bewegung, Krebs, Tuberkulose, Drogen, Alkohol, Depression. Der ganze Misere-Katalog der Armut.

Mike hatte Entbehrungen nie am eigenen Leib erfahren. Aber die Erinnerung lag trotzdem in seinem Blut. Der Völkermord vor hundert Jahren hatte nicht nur körperliche Wunden hinterlassen. Die Wunden im Unterbewusstsein verheilten nur langsam. Manche bluteten noch heute.