Читать книгу Arte en las alambradas - Francisco Agramunt Lacruz - Страница 8

ОглавлениеCAPÍTULO 1

EL MAYOR ÉXODO ARTÍSTICO DE LA HISTORIA

No ha existido un acontecimiento en la historiografía artística contemporánea de la guerra civil que haya suscitado tanta controversia, polémica y rechazo como el drama que vivieron cientos de artistas republicanos en los campos de internamiento franceses levantados provisionalmente por las autoridades galas para encerrar a cerca de medio millón de refugiados españoles que trataban de escapar de la represión de las fuerzas nacionales. Cumplido el 75 Aniversario de esta gran oleada de exiliados ha llegado el momento de recordar, revisar y poner patas arriba, a manera de símbolo o metáfora de la memoria viva, la terrible experiencia concentracionaria que sufrieron estos creadores de distintos ámbitos y describir los escenarios donde se desarrolló su lucha por la supervivencia, bellos lugares, paisajes y geografías situadas principalmente en el sur de Francia que muchos desconocen.

La derrota republicana por el bando rebelde provocó el mayor exilio artístico que la historia contemporánea española conoce, y su escenario principal fueron los caminos, los pasos y los puestos y controles fronterizos de los Pirineos donde se concentraron miles de refugiados procedentes de todos los lugares de la geografía española. Como hito histórico fue un acontecimiento que por su gran magnitud humana se convirtió de inmediato en un hecho mítico recreado por la prensa de todo el mundo y que más tarde pasaría a ser el tema central de muchos trabajos de investigación y divulgación elaborados por periodistas, investigadores e historiadores no solo españoles, sino extranjeros, que lo abordaron de manera distinta. La historiografía republicana lo consideró como un suceso sin precedentes, un verdadero desastre de magnitud similar al holocausto judío, y también el principio y el asentamiento de una dictadura militar que se prolongaría durante más de cuarenta años. La nacional, por el contrario, trató siempre de minimizar de manera interesada y partidista su importancia, la ocultó y la silenció, y quedó al margen de los tratados históricos.

Sus protagonistas fueron artistas españoles de edades, generaciones, géneros, técnicas y estilos artísticos diferentes comprometidos activamente con la causa popular. Habían crecido, formado y alcanzado renombre durante los años de la II República, que en el ámbito de las artes plásticas, la arquitectura, la crítica de arte y la investigación alcanzó un enorme auge y esplendor de tal calidad acorde con el gran desarrollo que tuvieron las vanguardias en el resto de países europeos. Figuraban unos consagrados, y otros desconocidos, pero cuyo indiscutible talento los iba a situar a muchos de ellos a la cabeza de las artes plásticas españolas. Casi todos se encontraban en un momento clave de sus vidas, cuando trataban de crearse un nombre, formar una familia y se esforzaban por triunfar en el ámbito artístico. Habían combatido en las filas del Ejército Popular, ostentado cargos políticos y sindicales, formando parte de organismos gubernamentales o entidades culturales antifascistas. Al abandonar su país fueron recluidos en campos de concentración, cárceles y colonias de trabajo, y algunos obligados a incorporarse en unidades militarizadas de trabajo o en la Legión Extranjera.

Pocas veces en la historia del arte español se produjo un hecho de estas características que afectó a tantos creadores obligados a vivir una de las escenas más terribles, crueles y sangrientas. Una extensa nómina de pintores, dibujantes, grabadores, escenógrafos, ilustradores, diseñadores, escultores, arquitectos, aparejadores, maquetistas, escenógrafos, figurinistas, fotógrafos, cineastas, galeristas, profesores, marchantes, periodistas, historiadores y críticos de arte españoles. Una fascinante y variada diáspora artística que, por cierto, no había sido un hecho nuevo en la historiografía española, porque sus orígenes se remontaban al pasado, y era una constante que se repetía durante largos o breves periodos, siendo durante los reinados de los monarcas absolutistas durante los que más se manifestaba, pero lo que si fue una novedad por su dolorosa huella, que afectó por su dramatismo y crueldad, produciendo una mezcla de asombro y espanto, fue su paso por los campos de concentración, un panorama terrorífico y sin precedentes similar al holocausto judío y que superaba todas las fantasías kafkianas.

Un exilio sin precedentes que tuvo en el panorama artístico contemporáneo español un impacto importante debido a su número y a su relevancia. Existía ya una tradición por parte de nuestros artistas de testimoniar en décadas precedentes gráficamente algunos acontecimientos singulares relacionados con los desastres de la guerra y la represión. Se plasmaron en pinturas, dibujos, grabados y esculturas estos hechos bélicos, los sufrimientos de la población, las hambrunas y las atrocidades cometidas por los contrincantes. Algo bastante recurrente por los artistas que vieron en estos hechos trágicos argumentos y temas formidables para sus obras. Un recorrido que tuvo en el pintor aragonés Francisco de Goya su principal impulsor a través de sus cuadros, grabados y apuntes sobre los desastres de la Guerra de la Independencia que enfrentó a patriotas e invasores y que constituyó una parte fundamental de su producción artística. Siguiendo esta tradición no es de extrañar que numerosos artistas se sintieran atraídos por recrear en sus obras sus propias experiencias bélicas muy a pesar de que en muchos casos los hechos desvelaban zonas de la memoria que avergonzaban y que deseaban olvidar por pertenecer al ámbito de los demonios familiares. Un hecho sin precedentes de la historia del exilio de nuestro país que no sólo sirvió como tema central en numerosas novelas, relatos, narraciones y memorias de los propios artistas protagonistas, sino de otros pertenecientes a generaciones posteriores.

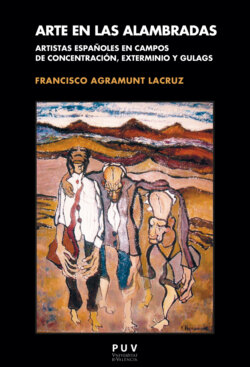

Gerardo Lizarraga en el campo de concentración de Argelès, Francia, 1939.

La diáspora de los artistas españoles en Francia

¿Qué artistas españoles constituyeron esta oleada masiva de artistas republicanos españoles que cruzaron la frontera y se repartieron por la geografía francesa? Se hace necesario subrayar que no todos los artistas que abandonaron su país tuvieron el mismo destino dramático, sino que los hubo que tuvieron la suerte de no encontrar dificultades en su camino y fueron aceptados en la sociedad francesa sin ser molestados ni por la por la gendarmería francesa ni los soldados alemanes durante la ocupación. Unos pocos retornaron a su país de origen, y la mayor parte fueron detenidos por los gendarmes y enviados a campos de concentración franceses situados en el continente o en el norte de África; bastantes fueron reclutados por el Ejército o la Legión Extranjera, y el resto se incorporaron en los Batallones de Trabajo militarizados siendo capturados por el ejército alemán o la Gestapo tras la derrota militar francesa y enviados a los campos de exterminio alemanes, austriacos y polacos.

Salvador Soria.

En el extenso contingente de pintores que pasaron o se establecieron en Francia al finalizar la guerra española para quedarse o como plataforma para viajar a otros países europeos, norteafricanos o americanos, se encontraban los pintores Josep Aguilera i Martí, Ramón Peinador Checa, Francisco Benítez Mellado, Eduardo López Pisano, Uxío Souto Campos, Gerardo Lizarraga Isturiz, Virgilio Batlle Vallmajó, Tomás Diví Beyras, Ángel Botello Barros, Antonio García Lamolla, Mentor Blasco Martel, Jaume Pla i Pallejám, Josep Torrent Buch, Francisco Carmona Martín, Albert Santmartí “Artel”, Josep Franch-Clapers, José Luis Posada Medio, Josep Bartolí Guiu, Francisco Riba Rovira, Augusto Fernández Sastre, Antonio Gassó Fuentes, Ramón Milá Ferrerons, Josep Ponti i Musté, Josep Martí Aleu, Rafael María Martínez Padilla, Josep Puig i Pujades, Pablo Vecino, Juan Ángel Gómez Alarcón, César Albin, Miguel Hernández, Francisco García Estévez, Luis Sánchez Saornil, Ricardo Bernardo Pérez, José Antonio Ramón Parra, Juan Bonafé Bourguignon, Joan Castanyer “Jean Castanier”, Nicómedes Gómez Sánchez “Nico”, Francesc Gallostra Verdala, Manuel Camps y Vicens, Mariano Andreu, Ramón Gaya Pomés, Fernando Bosch, José Castro, Alfonso Gimeno, Guillermo Fernández, Amparo Peris, Ricardo Miralles Guijarro, Pedro Jover, Just Cabo, Andreu Vigo, Joan Tomás, Josep. M. Millás Rausell, Mario Vilatoba i Ros, Emilio Grau Sala, Francisco Bajén, José Miguel Serrano i Serra, José Lamuño García, Jorge Soteras, Alberto Fabra Foignet, Fernando Soria Pérez, Elías Garralda Alzugaray, Pere García-Fons, Jaime Cañameras Casals, Hilarión Brugarolas, Julián Oliva, Antoni Paredes, Marc Cardús, Hortelano, Joaquina Zamora Sarrate, Pablo Salen, José Alejos, Vasallo Blasco, Librero, Santolaya, N. Ferrán, A. Ferrán, Farret, José Vargas, Álvaro de Orriols, José Fabregás, Manuel Pascual, Antonio Prats Ventós, Francesc Miró, Nemesio Raposo, Marcel·lí Porta, Argüello, Zurita, Espanyol, Medina, Cristóbal Ruiz, Manuel Ángeles Ortiz, Óscar Domínguez Palazón, Eugenio Fernández Granell “Eugenio Granell”, Menchu Gal Orandaín, Aureliano Bibiano de Arteta y Erraste, José Alloza Villagrasa, Francisco Capdevila Moreno, Javier Ciria Escardivol, Carmona de la Puente, José Moreno Villa, Horacio Ferrer, Eduardo Vicente, Ramón Pontones Hidalgo, Orlando Pelayo, Eduardo Muñoz Orts “Lalo”, Balbino Giner García, Domingo Gimeno Fuster, Robert Preux, Pedro Preux, Sonia Lernau, Antonio Rodríguez Luna, Salvador Bartolozzi Rubio, Carlos Fontseré Carrió, Francisco Sales Roviralta, José Liceras López, José Bardasano Baos, Juan de Aranoa y Carredaño, Pío Fernández Cueto “Pío Fernández Muriedas”, Esteban Abril, Calafell, Julián de Tellaeche y Aldasoro, Ángel Osorio y Gallardo, Jordi Camps Ribera, Carmen Cortés D, Aguade, Soledad Martínez, Rafael Ventura Mollá, Segundo Vicente, Lucio López Rey, Rodolf Jauría-Gort, Francisco Forcadell-Prat, Joan Jordá, Martí Blas Basi, Juan Larramendi Arburúa, José García Alvárez “José García Tella”, José Gutiérrez Solana, Ángel López-Obrero Castiñeira, Eduardo Lozano, Inocencio Burgos Montes, Pedro Creixam Picó, Juan Estellés, Antonio Galvañ Zanón, José Frau, Margarita Frau, José María Giménez Botey, Pedro Pruna O. Cerans, Joaquín Peinado, Pedro Flores, Antoni Clavé, Francesc Sala, Aurelio García Lesmes, Gabriel García Maroto, Jacinto Latorre, Ángel Ferrán Coromines, María Luisa Fernández “Marixa”, María Sanmartí, Juan Sans Amat, Fernando Teixidor Guillén, Manuel Colmeiro, Josep Suau, Alfons Vila Franquesa “Shum”, Pablo Planas, Manuel Viola, Francisco Rivero Gil, Agustín Alamán, José Vilató Ruiz “J. Fin”, Javier Vilató Ruiz, Bruno Beran, Lucía Sánchez Saornil, Jaime del Valle Inclán, Timoteo Pérez Rubio, Manuela Ballester, Rosa Ballester, Josefina Ballester, José Miquel Serrano, José García Ortega “Pepe Ortega”, Elvira Gascón, José Subirats Samora, María Bosqued, Mingorance, Julio Montes, Javier Oteyza, Plá Miracle, Luis Semana, Ramón J. Sénder, Lorenzo Aguirre, Juan Masiá Doménech, Salvador Tarazona, Francisco Caro Ferrando, Juan Junyer, Darío Carmona, José Segura Ezquerro, Juan Chabás Bordehore, Buenaventura Trepat Samarra, Jaime de las Heras, Gabriel Alabert Bosque, Heleno Cases, Rafael Gil Cucó, José Enrique Rebolledo, Antonio Ruiz Arroyo “Antonio Quirós”, Vicente Bautista Belda, Vicente Rojo, Francisco Tortosa, Remedios Varó, Vela Zanetti, Domingo Angulo Andrés “Andrés”, José Muncunill, Nestor Basterrechea, Luis Marín Bosqued, Joaquín Sunyer Miró, Bernardino Bienabé Artia, Ignacio Mallol, Maruja Mallo, Manuel Viladrich, Melchor Font, Joan, Juan Alcalde Alonso, Benito Barrueta Asteinza, Ricardo Arrue Valle, Miguel Cardona Martí, Martín Durbán, Alberto Junyer, Esteban Francés, Loty de la Granja, Antonio Farreny, Juan Chamizo, Francisco Marco Chillet, Enrique Climent Palahí, Sonia García, Carlos Vázquez Úbeda “Chantecler”, Hermenegildo Anglada-Camarasa, José García Narejo, Julia Jiménez Cacho, Monserrat Aleix de Pecanins, Regina Raull, Narciso Llorach Oliart, Bernardo Ylla Bach, Benito Messeguer, Rafael García Escrivá, Miguel García Vivancos “Vivancos”, Antonio Peyri, Joan Jordá Godó, Francisco Espriu Puigdollers, Francisco Bajén, Miguel Marina, Marcelino Porta, Mariano Otero San José, Ángel Alonso, Fernando Arrabal Terán, Antonio Soria Alcaraz, José Alcaraz Malue, Luis Fuentes Junquo, Arsenio Ibáñez Pierrad, Martín Carrillo Carasner, Vicente Delgado Fernández, Lázaro Nantes, Enrique Díaz Reina, Bernardo Diamantino Riera y Luis Fernández Mengibar.

Muy importante también fue la nómina de grabadores, dibujantes, figurinistas, decoradores, ilustradores, escenógrafos, caricaturistas, dibujantes de animación, cartelistas y ceramistas, en la que figuraban Ubaldo Izquierdo Carvajal, Antonio Téllez Solá, Manuel Edo Mosquera, Joan Call Bonet, Andreu Dameson i Aspa, Ernesto Guasp, Miguel Prieto Anguita, Enric Ferran de los Reyes “Dibán”, Luis García Gallo “Coq”, Luis Márquez Escribá, Antonio Camarón Chesa, Zoilo Hernández, Germán Horacio Robles, José Grau Hernández, Eduardo Robles Piquer, Manuel Pérez i Valiente, Ramón Saladrigas Balbé, Pere Calder i Rossinyol, Manuel Alfonso Ortells, Francisco Teix Perona, Pau Roig Cisa, Feliú Elías Bracons, Josep Cabrero Arnal, Josep Escoda, Helios Gómez, Jaume Cañameras, Frederic Sevillano i Doblanc, Joan Tarragó i Balcells, Joaquím Martí-Bas, Rafael Tona Nadal, Joan Hurtado, Jaume Passarell Ribó “Salvador Bori”, Juan Busquets i Miró, Lluís Bracons i Sunyer, Enrique Martín Hernández, Francés Perramón Ducasi, Ramón Sarsanedas i Oriol, Julio Figueras Moret, Joan Riera, Fernando Callicó Botela, Josep Pico i Martin, Jacinto Bofarull i Forasté, Ignacio Vidal Molné, Eduardo Fiol i Marqués, Luis Vidal Molné “Molné”, Alexis Hinsberger, José Luis Rey Vila “Sim”, Jesús Guillén Bertolín “Guillembert”, Fernando Rahola Auguet, Manuel Gallur, Pablo Salen Vaquero, Ramiro Mondragón del Río, Arturo Tejero Terradell, Enrique Rodríguez Arroyo “Quique”, Nuria Viusà Galí, Manuel Otero, Avelino Artís Gener “Tisner”, Miguel Almirall, Mario Armengol, Luciano Quintana Madariaga “Nik”, José de Zamora “Pepito Zamora”, Enrique Garrán, José Espert Arcos, Niguel Cardona “Quelus”, Josep Renau, Juan Renau, Rafael Alberti, Gregorio Muñoz Montoro “Gori”, María Teresa Toral, Arturo Bladé, Juan Bautista Acher, Enric Crous Vidal, Federico Santiago, Eduardo Robles “Ras”, Antonio Bernad Gonzálvez “Toni”, Salvador Fariñas, Eduardo Fiol, Manuel Fontanals Mateu, José Agut Armer, Alfonso Rodríguez Castelao, José Machado, José Bergamín, Antonio Rodríguez Romera, Jaume Inglès Isern, Juan Nuri, Juan Bautista Toledo Pinazo, Santiago Ontañón Fernández, Jacinto Bofarull Forasté “Xut”, Amparo Martínez, Magdalena Lozano, Luis Bagaria, José María Beltrán, Francisca Rubio “Juana Francisca”, Vicente Petit, Manuel Crespillo Rendo, Mary Martín, Luis Quintanilla Isasi, Mario Zaragoza Company, Mariano Otero, Joan Tarrago i Balcells, Juan Hurtado, Arturo Bladé, Juan Bautista Acher, Federico Santiago, Antonio, Miguel Orts Sánchez, Agustín Nogués Aragonés, Víctor García “Ximpa”, Jaume Inglès Isern, Juan Nuri, Amparo Martínez, Magdalena Lozano, Antonio de Guezala y Ayrivié, José María Beltrán, Rogelio Martín, Mary Martín, Josep Escoda, Jaume Passarell, Joan Tarragó, Melchor Niubó i Santdiumenge, Jose González Rodriguez, Marco Iturriaga Pérez, Francisco Doménech Macia, Luis Martín González, Zacarias Moral Oliva, Salvador Sempere Rosas, Manuel Colina Quirós, José María Egurola Renteria, Julio Granados Ruiz, Fernando Fernández González, Vicente Martínez Sansano, Enrique Ureña Aparicio, Gonzalo Beltrán Poyer, Genoveva Dun, Alberto Muñoz Sánchez, Manuel García Barrada, Enrique Iza Gil, César Urbieta González y Tolosa y Jenaro de la Colina Blanco.

El pintor Antonio García Lamolla.

El escultor Siegfried Meir.

En la lista de escultores estaban Leandro Cristófol i Peralba, Elisa Piqueras, Manuel Pascual Escribano, Joaquím Vicens Gironella, Antonio Alós Moreno, Ceferino Colina Quirós, Francisco Mateu Sanchis, Gabriel Alabert Bosque, Josep Viladomat Massanas, Eleuterio Blasco Ferrer, Ángel Tarrach Barrabia, Marius Vives Doménech, Joan Rebull Torroja, Josep Viladomat Massanas, Miguel Paredes Fonollá, Jacinto Latorre, Salvador Soria Zapater, Francisco Mateu Sanchis, Baltasar Lobo Casquero, Ángel Hernández García “Hernán”, Enrique Ariño Quintanilla, Gertrudis Galí Ma-llofré, Apel·les Fenosa Florensa, Honorio García Condoy, Rafael Tona Nadalmai, Mir Clavell, Desgracias Civil Vallverdú, Rosa Chacel, León Barrenechea Pérez, Alfredo Just, Enrique Moret Astruells, Francisco Albert, M. Cañas, Sigfried Meir, Victoriano Macho Rogado, Mateo Fernández de Soto, Víctor Fernández Puente, Víctor Trapote, Francisco Vázquez Díaz “Compostela”, Juan Junyer, Jorge de Oteyza, Martín Barral, Pablo Yusti Conejo, Francisco Badía Plasencia, Juan Serralta, José Horna, Claudio Tarragó Borrás, Joaquím Vicens Gironella, Vicente Pallardó y Giménez Botey.

La nómina de arquitectos la formaban Gabriel Pradal Gómez, Secundino Zuazo, Juan García Gisbert, Tomás Auñón, Francisco Azorín Izquierdo, Rafael Bergamín Gutiérrez, Emili Blanch y Roig, Francisco Fabregas Vehil, Antonio Bonet Castellana, Félix Candela Outeriño, Juan Capdevila Elías, Mellar Cuello Alas, José María Díez Amado, Martín Domínguez Esteban, Domingo Escorsa, Santiago Esteban de la Mora, Fernando Etcheverría Barrio, Fernando Gay Buchón, Francisco Íñiguez de Luis, Cayetano de la Jara y Ramón, Luis Lacasa Navarro, José Lino Vaamonde Valencia, Juan de Madariaga Astigarraga, Urbano de Manchobas Careaga, Esteban Marco Cortina, Jesús Martí Martín, Joaquín Ortiz García, Jaime Ramonell Gimeno, Ricardo Ribas Seva, Juan Rivaud Valdés, Germán Rodríguez Arias, Alfredo Rodríguez Orgaz, Mariano Rodríguez Orgaz, Amós Salvador Carreras, Fernando Salvador Carreras, Enrique Segarra Tomás, Josep Lluís Sert López, Germán Tejero de la Torre, Jordi Tell Novellas, Javier Yárnoz Larrosa, Pablo Zabalo Ballarín, Roberto Fernández Valbuena, Manuel Sánchez Arcas, Domingo Fabregás, Martín Domínguez, José Luis Mariano Benlliure, Tomás Bilbao, José Caridad, Francisco Detrell, Fernando Gay, Bernardo Giner de los Ríos, Esteban Marco, Jaime Ramonell, Juan Rivaud, Eduardo Robles, Santiago Esteban de la Mora, Fernando Echevarría, Pablo Zabala, Antoni Bonet, Deu Amat, Rafael Bergamín, Javier Yarnoz, Nemesio M. Sobreviva, Bartolomé Agustí, Tomás Auñón, Joaquín Ortiz García, Emili Blanch, Ovidio Botella, Óscar Coll Alas, Juan Bautista Larrosa, Joaquín Pallás Torres y Juan del Pozo Santiago.

El pintor Antoni Clavé.

La relación de fotógrafos la formaban aficionados y profesionales, entre ellos, David Fernández Dopico, Agustín Centelles Osso, Cándido Souza Fernández, Faustino del Castillo Cubillo, Francisco Souza Fernández, Enrique Tapia Jiménez, Lluís Ballano Bueno, Enrique Meneses Miniaty, Francisco Boix, Hans Guttman “Juan Guzmán”, Mariano Aguayo, Gassó, Antonio Gálvez, Juan Gyenes, Enrique Meneses, Salvador Pujol, Pere Catalá-Roca, Margarita Michaelis, Lluís Ballano Bueno, Pere Calders Rossinyol, Katy Horna, José Cereceda Hijes, Antonio García, Vicente Reus Calatayud, Antonio Bueno Román, José Caparrós Torres, Antonio Gavilán Grena y Álvaro Ponce de León. Se encontraba además los ceramistas y artesanos Juan García Gisbert y Vicente Gasulla Sole.

Los fotógrafos “Hermanos Mayo”.

Destacaban en la lista de profesores, investigadores, filósofos, historiadores, cineastas, editores, libreros y críticos de arte, los nombre de Adolfo Sánchez Vázquez, Eulalio Ferrer Rodríguez, César María Muñoz Arconada, José Bort Vela, Remedios Oliva Berenguer, Francisco Pina Brotons, Francisco Camacho Ruiz, Manuel Culebras Muñoz “Manuel Andújar”, José Sampériz Janín, Joaquim Amat-Piniella, Agustí Bartra i Lleonart, Antonio Blanca Pérez, Josep Castanyer i Fons, Angeli Castanyer i Fonds, August Liebmann Mayer, César González Ruano, Luis Nicolau d’Olwer, Juan Dalmau, Manuel Sirvent Romero, Agustí Bartra, Sebastián Gasch, Francisco Zueras, José Manaut Nogués, Mercedes Camaposada Guillén “Mercedes Guillén”, Teófilo Navarro Fadrique “El Negro”, Josep Palau i Fabre, José Martínez Guerricabeitia, Enrique Manaut Viglietti, Amàlia Casals, Pere Calders, Mercè Redoreda, Armand Obiols, Anna Murià, Xavier Benguerel, Doménech Guansé, Lluís Montanyà, Rafael Altamira Crevea, Alexandre Cirici Pellicer, José Moreno Villa, Francisco Prat Puig, Ceferino Palencia, Juan Gil-Albert, Margarita Nelken, Ricardo Gutiérrez Abascal “Juan de la Encina”, Max Aub, Antonio Deltoro, Ángel Gaos, Lorenzo Varela Vázquez “Lorenzo Varela”, Fernando Llorca Die, Arturo Serrano Plaja, Pere Vives, Michel Lefevbre Peña, Mario de la Viña, Arturo Cuadrado, Juan González del Valle, Luis Buñuel, Carlos Velo, Armand Guerra, Antonio Soriano Mor, Segundo Achurra Azpiazu e Isidro Ibáñez Uribe.

Una recuperación tardía

Mi deseo es recuperar para la historiografía artística española los nombres de los protagonistas del mayor exilio artístico que recuerda la historia olvidados durante décadas en los tratados artísticos académicos oficiales, marginados por el franquismo, y que apenas mereció el interés de historiadores y críticos de arte. Un olvido que se rompió en la transición política con la llegada de nuevos criterios de libertad y democracia, aunque su reconocimiento generalizado entre la población tardó en llegar. Un acontecimiento poco conocido, poco estudiado e interesadamente oscurecido por razones de alta política debido al interés por pasar por alto aspectos poco heroicos que concurrieron en este triste episodio muy cercano en sus características y perspectivas cronológicas a la tragedia judía del holocausto.

Enrique Moret.

Su recuperación surgió a partir de la publicación de libros, celebración de congresos y exposiciones, programas de televisión, cursos académicos y seminarios en fundaciones, instituciones, universidades y homenajes. Incluso los gobernantes, monarcas y políticos han encontrado en ello un verdadero filón y los debates intelectuales asociados a ellos han llegado a ocupar un lugar privilegiado en la agenda pública al amparo en muchos casos de la Ley de la Memoria Histórica y muy a pesar de sus críticas y opiniones desfavorables.

Los aquí referenciados forman parte de un colectivo de creadores muy amplio formado por pintores, escultores, dibujantes, diseñadores, escenógrafos, figurinistas, arquitectos, fotógrafos, museógrafos, historiadores y críticos de arte que ya teniendo un lugar propio en la historia del arte español y ya pertenecen por derecho propio a la estirpe de españoles que, tras el final de la contienda, se expandieron geográficamente por muchos países europeos y americanos. Eran como ha quedado dicho artistas de edades, formación diversa, que cultivaban todas las técnicas, como la pintura, la escultura, el diseño, el grabado, la arquitectura, la escenografía, la decoración, la fotografía, la crítica de arte y la investigación. Esa proliferación y normalización de nombres en la historia española del exilio republicano rompía y desafiaba todo lo establecido y toda norma. Se convirtieron en unos artistas transterrados, sin verdadera patria, que se establecieron en diferentes países europeos, norteafricanos y repúblicas latinoamericanas, que rápidamente fueron olvidados y que comenzaron a ser reconocidos una vez muerto Franco y desaparecida su dictadura.

Con bastante lentitud, y con el rezado de las fuerzas políticas conservadoras, se inició un lento proceso de recuperación de muchos de ellos y comenzaron a regresar a su país, dedicándoseles homenajes, exposiciones antológicas, doctorados “Honoris Causa” y recepciones académicas en las que se reconocían sus importantes aportaciones al arte del siglo XX. Su carácter de exilio épico y la imagen metafórica que se tenía de él como culminación de un régimen republicano que tantas esperanzas había despertado en el pueblo español atrajo a lo largo de los últimos años a innumerables escritores, investigadores, historiadores y cineastas movidos por un deseo de recuperar su recuerdo histórico en un momento de grave pérdida de la memoria colectiva.

Sin estar en absoluto lejos de aquella labor crucial de rescate, pero con otra metodología, es donde hay que adscribir este trabajo que, centrado en el amplio ámbito artístico, trata de describir aquel entorno del exilio y protagonizado por centenares de pintores, escultores, dibujantes, arquitectos, escenógrafos, delineantes, fotógrafos, diseñadores, historiadores y críticos de arte, que sale a la luz en un momento crítico de la historia parlamentaria española con la finalidad de cubrir profundas hendiduras y corregir algunos errores, pero siempre desde la discreción, la modestia y humildad con que se debe abordar cualquier investigación.