Читать книгу Arte en las alambradas - Francisco Agramunt Lacruz - Страница 9

ОглавлениеCAPÍTULO 2

LA RUTA DEL LLANTO

Un gran número de artistas que habían militado en sindicatos, asociaciones, partidos políticos u ocupado cargos de relevancia como comisarios, actuando en las checas, pertenecido a los Servicios de Inteligencia Militar o ejercido puestos de jefatura en unidades del Ejército o en el gobierno republicano, con el derrumbe del frente de Cataluña y el avance imparable de las fuerzas rebeldes decidieron abandonar el país por los pasos y puestos fronterizos todavía en manos de las fuerzas populares. Se inició una verdadera oleada masiva de refugiados que, bien utilizando autobuses, carromatos tirados por caballerías, camiones militares o a pie, por caminos secundarios comarcales o a través de sendas y trochas, vadeando ríos y subiendo montañosas, consiguieron pasar los Pirineos y alcanzar la seguridad deseada en tierras francesas. Todos ellos trataban de ponerse a salvo o huían empujados por el miedo físico o psicológico de los últimos momentos de un conflicto que ya estaba decantado. Lo hacían en muy difíciles condiciones, estaban cansados físicamente, tenían hambre, se encontraban enfermos, psicológicamente decaídos y con el corazón destrozado por la derrota y sólo llevaban en sus maletas, sus bultos y sus petates, lo más imprescindible.

En su desesperado intento por alcanzar los puestos fronterizos de los Pirineos, los que lo hicieron a pie tuvieron que superar las terribles inclemencias del tiempo, el hambre y las dificultades del terreno, vadeando ríos caudalosos, subiendo empinadas montañas nevadas o descendiendo peligrosos barrancos. Y los que emplearon medios de transporte por carretera se encontraron amenazados por el fuego de la artillería, descargas de fusilería y los ametrallamientos y bombardeos de la aviación enemiga. Despreciados y perseguidos por aquellos que habían jurado fidelidad a la República, se encontraron zarandeados y víctimas inocentes de una injusticia histórica. Su huida se convirtió en una verdadera odisea para salvar sus vidas y todos miraban atrás y se resistían a abandonar sus hogares y, sobre todo, se lamentaban de la separación de sus familias y del futuro incierto que les deparaba un destino desconocido. ¿Y ahora que nos pasará?, se preguntaban. Y mientras tanto, se interrogaban acerca de cuál iba a ser su recibimiento en aquel país por una población tan dividida políticamente e inmersa en una fuerte crisis económica y social desde 1930 y con un gobierno débil en cuya cabeza se encontraba el diputado radical Édouard Daladier, a la sazón de Primer Ministro, que había auspiciado una política de enfrentamiento con los comunistas utilizando, a su vez, un cierto consenso con los elementos xenófobos presentes en la sociedad y la opinión pública.

Las largas columnas de refugiados

La masiva huida que protagonizaron los artistas republicanos al finalizar la guerra en 1939 ya contaba con antecedentes en años anteriores, aunque no tan numeroso, y cuyos protagonistas habían sido aquellos cuyas ciudades y poblaciones habían caído en la ofensiva del norte de septiembre de 1937 en manos de las tropas nacionales. Y en este sentido, destacaba el nombre del pintor y dibujante asturiano José Luis Posada, cuando su familia al completo, formada por él mismo, su madre, su tía y cuatro hermanos, se vio obligada a abandonar la población y trasladarse al puerto de El Musel, en Gijón, donde consiguió embarcar en el buque de carga Santiago López que la trasladó al puerto francés de Pauillac, cerca de Burdeos. Poco tiempo después regresó por tren a Puigcerdá, y posteriormente a Barcelona, siendo enviados a un refugio de Castelltersol, en espera de que se produjera el encuentro con el cabeza de familia. Días después de caer Barcelona en poder de los nacionales, el 26 de diciembre de 1938, él y el resto de la familia, abandonó el refugio en un automóvil que los trasladaron a Banyoles, donde aprovechó la noche para cruzar la frontera a pie por el puerto de Le Pertus, siendo capturados por la gendarmería que lo envió a un campo de refugiados en las afueras de Le Boulou, en el que se apiñaban más de 20.000 personas. Debido a la masificación lo enviaron junto al resto de los parientes nuevamente a un refugio en Nieul, en el Haute Vienne, en el centro del país. Mientras él y su familia sufrían un verdadero calvario su padre consiguió cruzar la frontera francesa, siendo capturado con el resto de su unidad y enviado al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, en el mediterráneo francés. Tras ser reclamado por su hermano que residía en Cuba, pudo obtener documentación y billetes que le permitieron embarcar en un puerto francés con destino a la isla, donde consiguió contactar con los suyos e iniciar las gestiones pertinentes con las autoridades diplomáticas cubanas para su repatriación a la isla, alegando que tenían ascendientes cubanos, con lo que de esta forma se libraría de la orden de deportación a España que pesaba sobre su familia.

Dibujo de Manuela Ballester.

Al llegar los artistas a los pasos fronterizos se producía una gran retención a causa de los controles de seguridad establecidos por la gendarmería donde los refugiados eran cacheados, clasificados e identificados, para posteriormente ser separados los hombres de las mujeres, y enviados a residencias, albergues o campos de concentración situados en poblaciones cercanas a la frontera. Muchos mantuvieron viva en su memoria su paso por “el pintoresco” Portbou, junto a la costa, al que se accedieron por una tortuosa carretera llena de curvas y que en tiempos de paz era un lugar muy visitado por sus bellezas naturales y su paisaje idílico tanto por pintores catalanes como roselloneses. Recordaban la larga caminata que les llevó al paso de Belitres, el punto fronterizo más oriental entre la parte francesa y la española, que ponía en relación a los municipios de Cerbère, en Roussillon y Portbou, en la comarca de Alt Empordà. Un lugar de memoria un tanto siniestra por el que cruzaron los refugiados republicanos al término de la contienda y de judíos, artistas e intelectuales europeos durante la II Guerra Mundial, entre ellos, el filósofo, crítico de arte y teórico judío-alemán Walter Benjamin, quien se suicidaría a los 48 años más tarde. Y también pasaron por allí novelistas como Heinrich Mann o Franz Werfel, quien cruzó con su esposa Alma Mahler, intelectuales como Hannah Arendt, científicos como Otto Meyerhof, Premio Nobel de Medicina en 1922 y cantantes como Lotte Leonard.

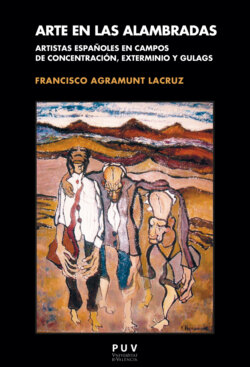

Francisco Agramunt Moreno. “Los vencidos II” (Óleo).

Entre la multitud de personas que pasaron por esta población se encontraba el fotógrafo valenciano Agustí Centelles Osso, quien se convertiría en un extraordinario documentalista de la vida en los campos de concentración en el exilio francés. Se encontraba en Barcelona cuando a finales de enero de 1939 recibió órdenes de trasladarse a Girona con los archivos del gabinete fotográfico del Servicio de Información Militar (SIM). Al mismo tiempo, empaquetó su archivo particular y en una gran maleta colocó una cámara Leica, un rudimentario equipo de relevado y 4.000 negativos de 35 mm sobre imágenes tomadas durante el conflicto, principalmente en Barcelona y en el frente de Aragón. De Girona pasó a Figueres y los últimos kilómetros hacia la frontera los hizo a pie, siempre bajo la amenaza de los aviones nacionales que bombardeaban y ametrallaban sin cesar las columnas de refugiados camino a la frontera francesa.

Formando parte de las largas columnas de vehículos que llenaban las carreteras y caminos comarcales hacia los pasos fronterizos se encontraba la familia de Josep Renau, que hasta el último momento estuvo dibujando carteles en su taller de Bonanova, en Barcelona. Fue su propio hermano Alejandro, sargento de transportes de aviación, quien lo sacó del estudio y lo condujo al camión que había requisado antes de que ocuparan la ciudad las avanzadillas nacionales. Subieron en el vehículo Josep Renau, su mujer, Manuela Ballester, sus hijos Ruy y Julia, su suegra, Rosa Vilaseca, sus dos jóvenes cuñadas Rosa y Josefina Ballester; su hermano Alejandro, la mujer de éste Teresa, su hermano menor, Juan, y su esposa, Elisa. Además consiguieron llevarse gran parte de los libros, el archivo fotográfico y documental. El camión y sus ocupantes, tras superar una lluvia intensa y un camino plagado de refugiados y militares armados, logró dejar atrás las poblaciones de La Bisbal y Figueres y cruzar el linde francés por Le Perthus.

Otro de los vehículos de transporte que se dirigía desde Barcelona a la frontera de la Junquera lo ocupaba el dibujante y caricaturista alcireño Ernesto Guasp, al que acompañaba su madre y su hermana Ana, que se habían trasladado a la Ciudad Condal tras el fallecimiento del cabeza de familia. En otro auto viajaba el dibujante y escenógrafo valenciano Gori Muñoz junto a Zúñiga y Velo, con quienes había estado en Barcelona. Cruzaron el paso fronterizo con sus familias, tras un aviso de Negrín de que cogieran lo que pudieran y se fueran a Francia. En un viejo automóvil viajaba el poeta Antonio Machado, al que acompañaba su madre Ana Ruiz y su hermano José, junto con el helenista Carles Riba, los doctores hermanos Trías, los profesores Navarro Tomás y Roura, el neurólogo Sacristán, Ricardo Vinós, el escritor Corpus Barga, el geólogo Royo y el valenciano doctor Puche, rector de la Universidad de Valencia. Antes de atravesar la frontera el grupo paró en el pueblo gerundense de Garriguella, donde se encontraba replegado el Comisariado General de Sanidad Militar, cuyo jefe, Francisco Gómez de Lara, pudo conseguirles gasolina para que los vehículos pudieran proseguir su marcha hacia Francia.

Se encontraba asimismo el pintor oscense Agustín Alamán, cuya experiencia en diversos campos de concentración franceses fue tan traumática para él que nunca quiso hablar de ella, a pensar de la insistencia de sus amigos, su propia familia y de los críticos de arte que se interesaron a lo largo de su vida. Nacido en Tabernas de Isuela, Aragón, en 1921. Tras la victoria franquista emigró a Francia en 1939 donde fue capturado por la gendarmería y recluido en los campos de concentración. Conseguida su libertad se estableció en Alés, y comenzó a pintar en forma autodidacta. En 1948 se vinculó a la sociedad artística Art Cévenol y participó en varias exposiciones colectivas en la mencionada institución, y en otra de pintores refugiados españoles en Toulouse, con participación de Picasso, hasta 1954. Un año más tarde se encontró en Montevideo, se dedicó a trabajar en la industria de la construcción para sobrevivir e hizo su primera exposición individual en la Librería Alfa del editor Benito Milla.

Horacio Ferrer: “Aviones negros”. Óleo, 1937.

Y también estaba el pintor, dibujante y e ilustrador arqueológico Francisco Benítez Mellado, acompañado de su mujer Úrsula Girón Romera y de su hijo Andrés, que había abandonado Barcelona en febrero de 1939 poco antes de entrar las tropas franquistas para incorporarse a las largas columnas de desplazados que huían a Francia. Nacido en Bujalance (Córdoba), en 1904 y formado artísticamente en la Escuela de Sevilla y en el estudio de Joaquín Sorolla de Madrid, donde triunfó como pintor en diversas exposiciones, obteniendo la Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1911. Gozaba de un gran prestigio como pintor de caballete y como ilustrador arqueológico especializado en investigaciones paleontológicas y prehistóricas, siendo autor de las reproducciones de las pinturas rupestres en las más importantes cuevas españolas. Una vez cruzó la frontera con su familia se estableció en la localidad de Beaucourt (Bedlfort) donde se ganó la vida trabajando como dibujante en la industria Etablissement Japy, aunque más tarde, huyendo de los ocupantes alemanes, se estableció en Tolosa. Su amigo Pere Bosch Gimpera le ofreció la posibilidad de viajar a México pero él la rechazo ante la negativa de su mujer y de su hijo de abandonar Europa, ya que su primogénito mayor estaba preso de los nacionales en una cárcel de Zaragoza. Regresó poco después a Barcelona y de mayo de 1941 a 1950 colaboró en el Museo Arqueológico de Barcelona al tiempo que realizaba copias de los dibujos rupestres de las cuevas de la zona. A causa de las dificultades por encontrar un trabajo estable, el 5 de marzo de 1950, embarcó con destino a Chile donde le esperaban sus hijos Juan de la Cruz y Francisco. Encontró un puesto de dibujante en el departamento de Geología de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y reanudó su trabajo de pintor de caballete que compaginó con la ilustración, dejando un importante legado de láminas basadas en los aborígenes chilenos. Falleció en 1962, en Santiago de Chile.

En otro grupo estaban los pintores Manuel Ángel Ortiz, Pedro Flores y Enrique Climent Palahí. A punto de ser tomada Barcelona por las tropas nacionales la Dirección de Prensa y Propaganda de la Generalitat dio la orden de evacuar la ciudad para lo cual puso a su disposición varios camiones que a las dos de la madrugada los recogieron y emprendieron la marcha hacia la frontera francesa mientras la artillería enemiga bombardeaba los arrabales. Junto a Manuel Ángel Ortiz se encontraba su madre y su hija que llegaron a la localidad de Figueres, siendo alojados en un piso y poco después se dirigieron a pie con dirección al puesto fronterizo de Le Perthus. Mientras caminaban por la carretera se cruzaron unos camiones que transportaban las obras del Museo del Prado que durante los primeros años de la guerra habían permanecido ocultas en las Torres de Serrano y en la Iglesia del Patriarca de Valencia y, tras pasar por las localidades de Peralada y Darnius, llegaron a las minas de talco de La Vajol, en el Alto Ampurdán (Girona), donde quedaron enterradas a 250 metros de profundidad. Entretanto, el grupo de artistas se refugió en unos almacenes de víveres donde se hacinaban cientos de republicanos en el suelo, apoyados unos con los otros. Algunos de ellos enfermaron de disentería y fueron atendidos en un puesto de la Cruz Roja que se encontraba llena de gente. Luego se trasladaron a una cuadra rodeados de suciedad y llenas de piojos. En la frontera de Perthus les esperaba Nancy Cunnard, aristócrata británica, que les ofreció ayuda. Fueron capturados por la gendarmería y enviados a varios campos de concentración del Rosellón, concretamente en los de Argelès-sur-Mer y Saint Cyprien donde tomaron apuntes. La ayuda de Picasso fue fundamental para que pudieran abandonar los campos.

Estaba además el fotógrafo madrileño Jiménez Tapia su mujer y su hijo quien abandonó Barcelona en una camioneta cuando las fuerzas nacionales se encontraban a punto de ocupar la ciudad y se dirigió en un trayecto lleno de vicisitudes al paso fronterizo de La Junquera, donde a causa de la riada de refugiados republicanos tardó cuatro días en cruzarla. Al llegar a Le Boulou estacionó el vehículo para recabar información en un puesto de la gendarmería y a su regreso se encontró sorpresivamente que su mujer y su hijo no se encontraban, perdiendo todo contacto familiar. Fue capturado por la gendarmería que lo recluyó en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, donde permaneció tres meses, y posteriormente enviado al campo de Gurs, hasta que consiguió ser puesto en libertad. Al cabo de medio año de permanecer en el país bajo muy difíciles condiciones dio comienzo la II Guerra Mundial y poco después la invasión alemana que acabó con una humillante derrota militar francesa y la división del país por los ocupantes nazis. Se produjo entonces el reencuentro familiar y para subsistir trabajó en la fábrica de aviones Dewoitine en Toulouse.

Manuela Ballester. “Refugiados”.

La misma ruta tomó el pintor, dibujante y escenógrafo valenciano Francisco Marco Chillet, quien durante la guerra civil se trasladó al País Vasco, donde apoyó la causa republicana. Combatió con el rango de capitán en una unidad de migueletes y colaboró además con la Diputación de Guipúzcoa impartiendo clases de artes plásticas. Al llegar a la frontera fue capturado por la gendarmería y enviado inicialmente al campo de concentración de Argelès-sur-Mer y posteriormente al “hacinado, cerrado y claustrofóbico” de Agde, donde dibujó retratos de prisioneros y apuntes acerca de la vida cotidiana de los refugiados republicanos. Al ser puesto en libertad consiguió un visado y pasaje para embarcar en el vapor Cuba que lo trasladó a la República Dominicana, junto a otros quinientos refugiados que procedían de los campos de concentración, pero las autoridades dominicanas le impidieron desembarcar, por lo que el mercante siguió rumbo a la Martinica, donde consiguió embarcar en el navío Saint Domingue, puesto a disposición por el gobierno mexicano, que lo trasladó finalmente al puerto de Coastzacoalcos, y de allí, el 29 de julio de 1940, viajó a México Distrito Federal, reanudando su actividad artística como pintor de murales, ilustrador en diversos diarios y profesor de artes plásticas y, finalmente, como escenógrafo, siendo el responsable de la proyección y construcción de los escenarios de más de un centenar de películas. Por su actividad cinematográfica la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Mexicana le concedió un premio Ariel. Alternó esta actividad con la de pintor de caballete, exponiendo en diversas galerías de arte, como profesor de Pintura y Dibujo y con su dedicación a los estudios esotéricos.

Igualmente figuraba la actriz, dibujante y pintora valenciana Amparo Segarra Vicente, que más tarde se convertiría en la esposa del también pintor gallego Eugenio Granell, cuya vida en el destierro estuvo marcada por su compromiso político poumista y su adscripción a la vanguardia dentro de la corriente surrealista. Nacida en Valencia, en el barrio de Sagunto, en 1915. Estudió varios años en un internado en Argenteuil, cerca de París, donde aprendió francés, lo cual le permitió tener acceso a una cultura amplísima y conocimientos artísticos, literarios y filosóficos, donde nada de lo intelectual le fue ajeno. Regresó a España y se casó con Miguel Anglada, un militar con el que vivía en Barbastro, en la provincia de Huesca. Cuando estalló la guerra, su esposo, fiel a la República, acudió al frente. Ella, embarazada, viajó a Barcelona para dar a luz. Poco después se trasladó a Aragón y sufrió el bombardeo efectuado por los fascistas sobre Monzón, en el que se destruyó la casa donde se alojaba. Ante la llegada inminente de las tropas franquistas, decidió regresar a Barcelona donde su vida se convirtió en un calvario al ser esposa de un militar republicano y haber apoyado a la causa popular. El ocho de julio de 1939 decidió abandonar la ciudad a pesar de las amenazas de las tropas nacionales y de los continuos bombardeos de la aviación legionaria contra los refugiados. En muy difíciles condiciones consiguió atravesar la frontera por los Pirineos con su hijo de dos años en brazos, sin apenas ropa de abrigo, calzada con unas alpargatas rotas, sin comida y acompañada por un rudo pastor que arriesgaba su vida, no por solidaridad, sino por dinero. Pero lo más duro de soportar fue la humillación que sintió cuando fue detenida por la gendarmería y cacheada. Se le vino el mundo abajo al observar ya en suelo francés la terrible catástrofe humanitaria en las que vivían muchos refugiados en los campos de concentración mientras eran vigilados y tratados con toda dureza por tropas senegalesas y marroquíes. El SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) le proporcionó ayuda y la envió poco después a Vernet-les-Bains, en donde había tres hoteles para españoles. Tras reunirse con su esposo decidió embarcar con destino a un país hispanoamericano con la intención de reanudar su vida. En un viaje en tren conoció a Eugenio Fernández Granell, quien había dejado España en el 1939 y había llegado a París tras pasar por diversos campos de concentración. Cuando el barco llegó a su destino, Chile se negó a recibir más republicanos españoles, por lo que se vieron obligados a dirigirse finalmente a la República Dominicana. En Ciudad Trujillo, se divorció de su marido y contrajo matrimonio con Eugenio Fernández Granell y fruto de esta unión en 1941 nació su hija Natalia. Su vida estuvo conducida en su mayor parte por la actividad artística de su marido, y gracias a las amistades de este llegó a conocer, en el año 1941, a André Breton y a su familia, quienes huían del nazismo hacia Nueva York. Cinco años después, en 1946, se mudaron a Guatemala y, tras el estallido de la revolución guatemalteca, se trasladó a Puerto Rico. Pero su vida artística no se limitó a sus collages, sino que también ejerció como actriz en diversas obras de teatro entre 1944 y 1969 e, incluso, confeccionó el vestuario para alguna de ellas. En 1985, regresó a España, estableciéndose en su capital hasta su fallecimiento en 2007.

Refugiados dirigiéndose a los campos de concentración.

También se encontraba la militante anarquista catalana Sara Berenguer, la pareja del pintor e ilustrador castellonense, Jesús Guillén Bertolín que encabezaba a un grupo de compañeras de la asociación “Mujeres libres”. La presencia de un niño entorpeció la marcha hacia la frontera, a pesar de que cada una de ellas se turnaba llevándolo a brazos. Hicieron el recorrido por la noche para evitar ser localizadas por los nacionales, caminando junto al borde de la carretera en silencio y en fila india y de vez en cuando hacían un breve descanso, llamándose una a otra, para cerciorarse de que no faltaba ninguna. Se acercaron al paso fronterizo mientras que en su entorno algunos de los refugiados morían de hambre, enfermedad y cansancio, o eran víctimas de los ametrallamientos y bombardeos de la aviación, mientras a lo lejos se oían las explosiones de los obuses de la artillería nacional. Finalmente, consiguió llegar a Francia, donde se reencontró con su compañero Jesús, y se abrió una nueva etapa de su vida caracterizada por el temor a ser recluida en campos de concentración, ser traslada como trabajadora obligada a Alemania, escapar de los ocupantes alemanes o de los colaboracionistas franceses y conseguir sobrevivir en un país humillado por una derrota no esperada.

Algunos artistas optaron por abandonar la ruta de las carreteras y dirigirse a Francia campo a través bien formando parte de grupos dirigidos por un guía de la zona o en solitario, con lo cual estaban predispuestos a perderse y no llegar a su destino. En este sentido la huida a pie más comentada y arriesgada hacia la frontera que, a punto estuvo de acabar con su vida, la protagonizó el escultor valenciano Enrique Moret Astruells, quien tuvo la suerte de conseguir evadirse de un pelotón de fusilamiento nacional. Cuando el piquete estaba a punto de disparar contra él aprovechó la oscuridad de la noche y la escabrosidad del terreno para saltar por un terraplén y fugarse. Al estallar la guerra se había alistado voluntario en el Ejército republicano, siendo destinado primero al frente de Teruel y posteriormente al Quinto Regimiento con cuyos efectivos participó en la defensa de Madrid, en la ofensiva de Brunete, la retirada de Montalván y en la batalla de Vértice de Esplán donde fue herido en una pierna. En las operaciones del Segre se le otorgó la Medalla al Deber. Incorporado nuevamente al Estado Mayor de la 34 División fue ascendido al rango de Teniente jefe de la Sección de Cartografía. En los últimos meses de la guerra participó en numerosos combates en el frente de Cataluña y su nombre fue citado en varias ocasiones en el orden del día por su valor y heroísmo. Con el derrumbe del frente de Cataluña fue capturado en Olot por una avanzadilla de las fuerzas nacionales que lo recluyó en un cuartel de bomberos de esta localidad del que logró evadirse aprovechando un descuido de sus guardianes. En su desesperado camino en solitario hacia la frontera francesa fue capturado nuevamente por los sediciosos que lo interrogaron y dada su condición de comisario político comunista lo condenaron a morir sin ningún tipo de Consejo de Guerra. Los militares rebeldes, dirigidos por el General José Solchaga Zala que se encontraba al mando del Cuerpo de ejército de Navarra, cometieron numerosos fusilamientos sumarios contra los comisarios políticos comunistas y mucho de ellos capturados cuando trataban de llegar a la frontera fueron pasados por las armas. Estaban obsesionados verdaderamente por estos comisarios a los que consideraban culpables de haber cometido terribles atrocidades durante la guerra. Por todo ello se ordenó a las tropas la ejecución inmediata de todos los prisioneros militares que ostentasen este rango que fue rápidamente secundada por la oficialidad y la tropa no solo durante la contienda sino durante el periodo más duro de la represión de postguerra. Durante la noche, cuando el pelotón de ejecución estaba formado y a punto de disparar, logró desatarse de las cuerdas y en un rápido salto, se fugó, aprovechando el desconcierto, la oscuridad y la escabrosidad del terreno. Se lanzó por un barranco con tan buena suerte de no ser alcanzado por los disparos de sus perseguidores y, tras una larga marcha monte a través, logró ponerse a salvo cruzando la frontera. En las cercanías de Camprodont fue arrestado por la gendarmería y confinado en el campo de concentración de Barcarés-sur-Mer, que abandonó seis meses después al ser reclamado por el Comité Francés de ayuda a los intelectuales españoles y bajo su tutela residió en un albergue de Narbona, hasta finales de 1939. Durante la ocupación nazi se trasladó clandestinamente a París donde obtuvo pasaje y visado para trasladarse a la República Dominicana. Llegó a Santo Domingo a principios de 1940 y permaneció dos años en la isla hasta que consiguió trasladarse en 1942 a la vecina Cuba, estableciéndose en La Habana, donde se incorporó a su trabajo escultórico con prisa, en un intento de recuperar el tiempo perdido a causa de los acontecimientos bélicos y peripecias personales.

Eduardo Muñoz Orts: “Tristeza”. Óleo, 1938.

Refugiados anónimos salvaron el tesoro artístico español

Al mismo tiempo que se registraba esta gran desbandada de refugiados por las carreteras que conducían a la frontera francesa pasaba un convoy de varias docenas de camiones militares de gran tonelaje, custodiados por militares y un grupo de artistas, museólogos y restauradores, que ocultaba bajo sus lonas un total de 361 obras maestras pertenecientes al Museo del Prado y otras pinacotecas madrileñas. Los vehículos circulaban despacio y sin hacer ruido aprovechando la oscuridad de la noche para evitar ser localizados por la aviación enemiga. Su paso atrajo al interés de los refugiados que de inmediato comprobaron que su valioso cargamento consistía en grandes cuadros ya que muchos de ellas por su tamaño sobresalían de sus embalajes.

A pesar del cansancio y de las penalidades de los curiosos refugiados en su intento de alcanzar la frontera francesa no se produjeron incidentes y todos tenían muy clara la importancia artística de este cargamento que el gobierno republicano trataba de salvar a toda costa destruyendo el falso mito que retrataban a los “rojos” como saqueadores y destructores del patrimonio. Por lo general los refugiados formaban parte de esa gran masa neutra que tradicionalmente estaba al margen del mundo de la cultura y su relación con el arte era tangencial, pues no ocupaba en su escala de necesidades un lugar primordial ya que otros asuntos más terrenales relacionados con el trabajo, la supervivencia y la familia atraían sus preocupaciones primordiales. Por todo ello nadie podía sospechar que un buen número de refugiados, desesperados, hambrientos y agotados por las largas caminatas, de pronto, en clave de parábola iluminadora y poseídos por un instinto natural de proteger la belleza, se sintieran identificados con aquel valioso cargamento de obras de arte y se dispusieran a prestar su ayuda a pesar de que no entendían mucho el alcance de aquel hecho ni su relevancia en la historia del arte español.

Aquello resultaba tremendamente chocante, y con bastante carga de ironía, pues la imagen más difundida que se tenía de los republicanos, al menos fuera de nuestro país, era la de un grupo de vándalos sacrílegos y decididamente ignorantes. Pero si hacemos un análisis más profundo advertimos que era todo lo contrario. Y la prueba de ello estaba a la vista con el traslado de las obras maestras del Museo del Prado y otras pinacotecas madrileñas por una Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico que había creado el 23 de julio de 1936 el gobierno “rojo” ante el temor de que fuesen destruidas por los bombardeos indiscriminados sobre la población civil de la artillería de campaña y la aviación nacional.

Aunque en la creación de la Junta Central del Tesoro Artístico desempeñó un papel fundamental el activista comunista, cartelista y fotomontador valenciano Josep Renau, nombrado director general de Bellas Artes en septiembre de 1936, su presidencia recayó, sin embargo, en el pintor Timoteo Pérez Rubio quien se rodeó de un equipo de colaboradores formado por los pintores Ramón Stolz Viciano y Julio Prieto Nespereira y el arquitecto José Lino Vaamonde, que se encargó de la selección de las obras a evacuar, la realización de exámenes y elaboración de fichas e informes, la preparación de las obras y embalajes de transporte, la búsqueda de camiones en el frente de batalla, la entrega y colocación de las obras en depósitos provisionales y su instalación definitiva. Se tomó la decisión acertada de trasladar la mayor parte de la obra pictórica de la principal pinacoteca española a depósitos más seguros y acondicionados para su conservación en Valencia que disponía de una gran infraestructura artística y personal especializada. Se hizo cargo de ello la sección valenciana de artes plásticas de la Alianza de Intelectuales en Defensa de la Cultura formada principalmente por artistas locales. Debido al avance de las tropas nacionales en marzo de 1938 y el inminente corte de comunicaciones entre Valencia y Cataluña, se ordenó el traslado de las obras depositadas en diversos edificios monumentales de Valencia a castillos, fortalezas y depósitos de las poblaciones catalanas de Peralada y Darnius y, finalmente, a la minas de talco de La Vajol en el Alto Ampurdán (Girona), donde quedaron enterradas a 250 metros de profundidad. Fue entonces, al anochecer del 3 de febrero de 1939, cuando se firmó en el castillo de Sant Ferrán de Figueres el denominado “Acuerdo de Figueres” por Julio Álvarez del Vayo, responsable del traslado y Jaujard actuando como testigos MacLaren, Marín y Pérez Rubio.

Durante estos días la aviación enemiga bombardeó reiteradamente la ciudad de Lleida y algunas explosiones se produjeron cerca de la mina. La evacuación de las obras de arte se inició aquella misma noche y finalizó el 9, con la interrupción de los días 6 y 7, debido al bombardeo que arreció sobre la zona. Los camiones empezaron a salir por la noche para evitar ser localizados por la aviación enemiga y por tortuosos caminos forestales embarrados, para sortear la saturación de refugiados a pie y vehículos en las carreteras, se dirigieron muy lentamente a los pasos hacinados de refugiados de Le Perthus, Cerbére y Les Illes, lo que provocó que algunos se averiasen y otros quedasen atravesados o hundidos en el lodazal del camino por lo que se requirió la ayuda de algunos refugiados anónimos que no dudaron en empujar a los vehículos enterrados.

Convoy de la Junta se dirige hacia la frontera francesa.

Por supuesto se trató de un hecho puntual y en definitiva casi anecdótico que nunca llegó a figurar en la intrahistoria de esta expedición cuyos momentos fundamentales se desarrolló en los despachos y no en las agrestes carreteras pirenaicas, así que nunca fue descrita en los tratados de historia del arte ni suscitó ningún tipo de comentario al no proporcionar información relevante. Lo paradójico de este episodio desconocido fue que todos aquellos refugiados desconocidos que prestaron su ayuda y su fuerza física para desatascar los camiones tenían muy claro la importancia de aquel valiosísimo cargamento que transportaban y, a pesar de su cansancio y menguadas fuerzas, colaboraron con los soldados y técnicos que acompañaban a la expedición. Se puede decir que aquello fue la última proeza de envergadura protagonizado por gentes humildes e ignorantes del pueblo llano en el terreno de la defensa del patrimonio artístico español proclamando que no era tan bárbaro como los nacionales trataban de imponer a la opinión pública internacional.

Finalmente, el 12 de febrero los camiones con su valioso cargamento de obras de arte consiguieron llegar a la estación de Perpiñán donde esperaba un tren especial protegido por un destacamento de gendarmes franceses que partió hacia Ginebra llegando a su destino al anochecer del día siguiente. La aduana suiza pudo registrar, antes de su depósito en el Palacio de las Naciones, el total del cargamento de 1.868 cajas y un peso de 139.890 kilógramos. Se hizo cargo un Comité Internacional presidido conjuntamente por el Patronato de Museos Nacionales franceses, la National Gallery y la Tate Gallery de Londres, del Museo Metropolitano de Arte, así como otros museos belgas, holandeses y suizos. A causa de una reclamación del muralista catalán Josep María Sert a los altos mandatarios de la Sociedad de Naciones las obras se reintegraron el 30 de abril finalmente al Gobierno de Burgos que autorizó en agradecimiento al Museo de Arte e Historia de la ciudad exponer a partir del 1 de junio las 174 obras maestras que ocuparon un total de quince salas y en las que figuraba obras de Velázquez, El Greco, Goya, Rubens, Van Dyck provenientes del Museo del Prado, Academia de San Fernando, Palacio Real, El Escorial, el Hospital de la Caridad de Illescas y otras colecciones particulares.

Cartel anunciador de la Exposición de Obras Maestras del Museo del Prado en Ginebra.

Tras la inauguración de esta muestra se inició la repatriación del resto de obras que no iban a exponerse en Ginebra lo que permitió, a su llegada a Madrid, montar una segunda exposición en el Museo del Prado promovida por el entonces actual director Álvarez de Sotomayor, quien pronunció un discurso denunciando el rescate del tesoro robado por los “rojos” y omitiendo la intervención que estos tuvieron en el salvamento de las grandes obras maestras del tesoro artístico español. Curiosamente en sus palabras silenció el papel desempeñado por los delegados franquistas José María Sert y Eugenio d’Ors en las negociaciones con los representantes republicanos encaminadas a conseguir la repatriación de las obras.

Finalmente, el largo viaje de las obras maestras exhibidas en Ginebra culminó el 9 de septiembre de 1939 al regresar en un tren con vagones especiales las obras a Madrid justo una semana después de que Alemania invadiera Polonia y diese comienzo la II Guerra Mundial.

Helios Gómez. “Evacuación”, 1937. Óleo.

Las víctimas del holocausto artístico republicano

Como no podía ser de otra manera aquella oleada de artistas refugiados en su precipitada huida a Francia iban a tener sus propias víctimas debido sobre todo a las inclemencias del tiempo, las dificultades del viaje, las enfermedades, el frío y el hambre y también a los ametrallamientos y bombardeos regulares de la aviación enemiga. De pronto surgían de entre las nubes los siniestros Stukas Hs 123, Savoias, Heinkel o los Messerrschmitt 109 que no reparaban en las largas filas de militares derrotados, paisanos y toda clase de vehículos de transporte.

Uno de los fallecidos cuando dirigía la construcción de trincheras defensivas en el frente de Lleida, fue el arquitecto y diseñador catalán Josep Torres i Clavé, quien antes del conflicto había sido uno de los más relevantes integrantes de las vanguardias artísticas y sociales españolas, introductor del Movimiento Moderno y autor de obras emblemáticas de la modernidad. Nacido en Barcelona, 1906. Estudió en la Escuela de Arquitectura de su ciudad y muy pronto se integró en los grupos de arquitectos renovadores catalanes empeñados en promover el estilo racionalista en la arquitectura española, difundir los principios del movimiento moderno y fue uno los creadores del Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). Miembro de la Secretaría Técnica de la Agrupación Colectiva de Construcción de Barcelona, la empresa colectivizada más importante de Cataluña en número de trabajadores y del Comité de la Comisión Mixta de la Administración y del Control de la Propiedad Urbana, organismo encargado de la gestión de la municipalización de las propiedades urbanas. En 1936 fundó junto a otros arquitectos el Sindicat d’Arquitectes de Catalunya y militó en las filas del PSUC. Al estallar la guerra se adhirió a la causa republicana siendo militarizado y destinado como oficial responsable a la construcción de blocaos, búnkeres y refugiados en diversos frentes. Falleció durante un bombardeo en 1939, mientras construía trincheras en el frente de Els Omellons Lleida.

De la misma manera murió el pintor setabense Rafael Perales Tortosa cuando, formando parte de una de estas columnas, trató de cruzar por un paso fronterizo a Francia huyendo de la represión franquista. Nacido en Xàtiva (Valencia), en 1908. Desde muy temprana edad sintió la vocación artística por lo que sus padres lo enviaron al taller del maestro local José Cachano, fundador del Museo Municipal de su ciudad. Se trasladó luego a Valencia donde cursó estudios en su Escuela de Bellas Artes de San Carlos obteniendo las máximas calificaciones y más tarde viajó a Madrid para ampliar conocimientos en su Escuela de San Fernando. Ganó la Oposición de Profesor de Dibujo y fue destinado al Instituto de Villanueva de Geltrú donde celebró su primera muestra en solitario y le sorprendió el inicio de la sublevación militar del 18 de julio de 1936. Apoyó la causa republicana y al término de la guerra, ante el temor de ser represaliado por su ideología republicana, decidió pasar a Francia donde murió a causa de un ataque aéreo de la aviación enemiga, una circunstancia trágica que durante muchos años se mantuvo oculta. Entre sus obras más importantes figuraba su famoso “Gladiator”, lienzo de grandes dimensiones que consiguió una beca de la Diputación de Valencia, resuelto con una técnica rigurosa y clasicista. También cultivó el retrato, el paisaje costumbrista y los interiores, destacando su obra “Academia de Cachano”, donde plasmó algunos de sus condiscípulos de juventud.

A causa de los bombardeos de la aviación nacional también falleció cerca de la localidad catalana de Figueras, Fe Sanz, la esposa del pintor y cartelista murciano Ramón Gaya Pomés, cuando formando parte de una columna de refugiados trataba de alcanzar la frontera. Se enteró de su muerte al poco de abandonar el campo de concentración francés y sumido en la desesperación decidió abandonar el país y embarcar con destino a México donde residió catorce años y realizó gran parte de su obra, en especial sus célebres “Homenajes”, una continua referencia a los clásicos españoles.

Pero lo peor estaba por llegar, cuando algunos de ellos fallecieron por agotamiento o enfermedades, primero en los campos de refugiados franceses y más tarde, al ser capturados por los alemanes, en los de exterminio nazis y obligados a realizar extenuantes trabajos forzados. A causa de una tuberculosis pulmonar contraída cuando combatía en la guerra española, agravada por las difíciles condiciones de vida como cautivo republicano en el campo de Septfonds, falleció en 1941, a los 34 años, en el hospital de Montauban, el pintor, muralista y dibujante catalán Buenaventura Trepat Samarra, quien alcanzó una gran popularidad por haber sido el autor de varios cuadros de temática religiosa y murales decorativos para diversas iglesias y capillas de la población. Durante el conflicto participó en tareas de propaganda bélica hasta que fue movilizado, combatiendo en diversos frentes y con el derrumbe del frente de Cataluña pasó la frontera, siendo capturado por las tropas móviles senegalesas y enviado en febrero de ese año al campo de Judes, en las cercanías de Septfonds, en la región de Tarnet-Garonne. Mantuvo durante su reclusión una gran amistad con los pintores Josep Ponti i Musté y Salvado, colaboró con ellos con el resto de sus compañeros en labores de la decoración del barracón, participando en talleres de manualidades, impartiendo clases de dibujo y realizando numerosos retratos, caricaturas y bocetos sobre la vida cotidiana de los refugiados en el campo. Por su condición de pintor muralista el abate Desseaux, cura de San Blas, le encargó la decoración de su iglesia de estilo románico situada en el centro de la población. Con su compañero Martí-Aleu pintó en la nave de la iglesia, un mural de más de veinte metros de largo por uno de ancho, titulado “Le Chemin de Croix”, lo que le permitió abandonar momentáneamente el campo de concentración y, sobre todo, la oportunidad de gozar de una gran libertad de movimiento, con lo que se incorporó como un vecino más a la vida ciudadana, aunque su estado físico se iba deteriorando cada vez más por la tuberculosis que arrastraba provocada por las privaciones pasadas desde que cruzó la frontera francesa huyendo de los nacionales. Poco después le encargaron ejecutar otros frescos del mismo estilo en diversas parroquias de la región, una actividad que tuvo que interrumpir al empeorar la dolencia pulmonar que arrastraba. Pese a los cuidados médicos que recibió pudo superar su enfermedad, falleciendo en el cercano hospital de Montauban, siendo enterrado en el cementerio de esta población.

El pintor Bonaventura Trepat Samarra.

Algo similar le sucedió al abogado, periodista, tratadista de arte y académico de Bellas Artes valenciano Fernando Llorca Die, muerto a los sesenta y cinco años al poco de llegar al campo de Auterive-sur-l’Ariege, debido al cansancio físico, las malas condiciones higiénicas y el hambre. Nació en Valencia, en 1872. Al mismo tiempo que cursaba los estudios superiores de abogacía en la Universidad de Valencia se le despertó su vocación literaria y periodística que le llevó a colaborar en el diario El Pueblo, de donde pasó a trabajar con Francisco Peris Mencheta, primero en Madrid en su agencia periodística y poco después en Sevilla dirigiendo El Noticiario Sevillano. Fue redactor de El Liberal de Madrid hasta que el escritor Vicente Blasco Ibáñez le encargó la gerencia de La Editorial Española y Americana. Contrajo matrimonio con la hija de éste, Libertad Blasco Ibáñez, afincándose en Valencia en 1910 donde se hizo cargo de la dirección de la editorial Prometeo. Impartió clases en la Universidad de Valencia y fue director de número del Centro de Cultura Valenciana y colaborador de “Archivo del Arte Valenciano”. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico de número y bibliotecario de la Real Academia de Bellas Artes y delegado de Bellas Artes de la provincia de Valencia. En la guerra abrazó la causa republicana y obtuvo diversos altos cargos en el gobierno republicano. Al término de la contienda civil se trasladó con su familia a Barcelona y posteriormente cruzó la frontera y se estableció en Toulouse. Arrestado por la policía lo confinó en el campo de concentración de Auterive-sur-l’Ariege, donde falleció.

Igualmente murió en un hospital de la capital francesa debido a una tuberculosis pulmonar contraída en la guerra civil el pintor, ilustrador y dibujante Juan José Luis González Bernal, el creador aragonés más decididamente surrealista. Nacido en Zaragoza, el 30 de marzo de 1908. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios y trabajó un tiempo como joyero. A finales de los años veinte entró en contacto con Tomás Seral y realizó varias portadas de libros. Posteriormente se trasladó a Barcelona, donde estudió pintura y colaboró en la decoración del Pabellón de Metalurgia de la Exposición Universal de 1929, y ese mismo año se trasladó a París donde mantuvo contactos con la vanguardia surrealista y entabló una gran amistad con el cineasta Luis Buñuel y expuso en el “Salón des Surindependents”. A su vuelta a España, en 1932 se estableció definitivamente en París, y en 1934 expuso en la galería Jacques Bonjean, y participó en 1936 en el certamen de Arte español contemporáneo de París y en la Bienal de Venecia. Al estallar la guerra civil regresó a España para apoyar al gobierno republicano y combatir contra los rebeldes en las filas anarquistas, pero debido a una tuberculosis que arrastraba se vio obligado a mantenerse en la retaguardia. Una fallida intervención quirúrgica en Barcelona le agravó el neumotórax que padecía por lo que por seguridad fue trasladado a su domicilio de París donde permaneció activo un breve tiempo trabajando en la Oficina de Propaganda y Turismo de la República española. A pesar de los tratamientos médicos la enfermedad empeoró falleciendo en un hospital de esta ciudad el 18 de noviembre de 1939, con tan sólo 31 años de edad.

A consecuencia de las enfermedades, el maltrato y los padecimientos físicos murió en un campo de concentración francés el poeta, profesor y crítico de arte gallego Juan González del Valle, que había sido director de la revista coruñesa vanguardista Alfar considerada cuna de vanguardismo e introductora del nuevo surrealismo en España. Surgió en 1923 en la Coruña como Boletín de la Casa América-Galicia y pronto adquirió prestigio como revista de difusión intelectual y de la renovación artística. Destacó como poeta y fue Catedrático de Literatura Española de Instituto. Al estallar la guerra civil se adhirió al bando republicano y a su término cruzó la frontera siendo detenido por la gendarmería y recluido en un campo de concentración donde falleció poco después.

El pintor masón santanderino Ricardo Bernardo López, que se había exiliado a Francia en 1937 al producirse la victoria nacional en el frente del norte, falleció en 1940, a los cuarenta y tres años, en un hospital de Marsella. Nacido el 17 de julio de 1897 en Solares (Cantabria), pronto se le despertó su vocación pictórica. En 1910, tras conseguir una beca de la Diputación de Cantabria, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando donde fue alumno del valenciano Muñoz Degraín y se dio a conocer en una muestra en solitario que celebró en 1918 en el Ateneo y posteriormente lo hizo en una colectiva junto a Solana, Flavio San Román y otros. Concurrió a la Exposición del Ateneo de Madrid que ese año se celebró en Santander y el 23 octubre de 1919 expuso por segunda vez en solitario en el Ateneo. El 23 de mayo de 1920 viajó a París con una beca de la Diputación de Santander con el ánimo de entrar en contacto con las nuevas tendencias pictóricas que en aquel tiempo pasaban necesariamente por la capital francesa y tras una breve estancia que aprovechó para visitar sus museos y los estudios de otros artistas regresó en 1921 a España y se aisló en su estudio de Ibio. Marchó más tarde a Cuba donde instaló su estudio y expuso en La Habana regresando en 1924 a España. Concurrió en diversos salones de Madrid, como en la Exposición de Artistas Ibéricos; en Santander en el Ateneo, en la Nacional de Bellas Artes. El 14 de agosto de 1930 se afilió al Partido Republicano Radical Socialista con el carnet número 1, en 1931 participó activamente en la campaña de las municipales que provocaría la caída de la monarquía y promulgación de la II República Española y en noviembre ingresó, con el sobrenombre “Rousseau”, en una fraternidad masónica. Al producirse el pronunciamiento militar del 18 de julio apoyó al gobierno republicano, en el diciembre se trasladó a Celorio y en junio de 1937 regresó a Santander y, ante el avance de los sublevados, el 9 de agosto embarcó con su familia con destino a Francia, desembarcando en Bayona e instalándose en Bon Encontre para posteriormente mudarse a Agen. Los siguientes años, hasta su prematura muerte, los pasó trasladándose de un sitio a otro, intentando vivir de su pintura y carteándose con otros exiliados. A finales de octubre de 1940 viajó a Marsella donde enfermó de hemiplejía siendo ingresado en el hospital donde falleció el 12 de noviembre de ese año.

Entre los prisioneros republicanos gaseados en los campos de exterminio nazi se encontraba el maestro, escritor, periodista y crítico de arte oscense José Sampériz Janín, quien durante la guerra apoyó al gobierno republicano actuando como comisario político y miliciano de Cultura en la 43 División que combatía en el Pirineo aragonés. Tras la derrota republicana en 1939 pasó a Francia siendo capturado por la gendarmería y enviado al campo de Barcarès y posteriormente al de Saint Cyprien, donde permaneció hasta su alistamiento el 22 de diciembre, en la 118º Compañía de Trabajadores Extranjeros destinada a realizar tareas de fortificación en la Línea Maginot. Tras la invasión alemana fue hecho prisionero por la Wehrmacht en Dunkerque los primeros días de 1940 y enviado inicialmente como prisionero de guerra al Stalag VIII, situado en Sagan (Polonia) y, más tarde, al Stalag XII D de Treves, de donde fue deportado por ferrocarril al campo de concentración austriaco de Mauthausen, pasando poco después al subcampo de Gusen, donde su estado físico sufrió un grave deterioro. Reenviado nuevamente en agosto al de Mauthausen fue declarado inútil para trabajar, lo que inequívocamente significaba su fin. Desapareció poco después en uno de los denominados “transportes fantasmas” hacia el castillo de Hartheim, donde falleció gaseado el 26 de septiembre de 1941.

Republicanos cruzando los puestos fronterizos.

Antes de morir gaseado en el campo de concentración de Auschwitz el historiador, crítico de arte alemán August Liebmann Mayer se había trasladado a nuestro país para solicitar la nacionalidad española después de que los nacionalsocialistas lo hubiesen desprestigiado, y posteriormente detenido, encarcelado y embargado todos sus bienes por su condición de hebreo. Aprovechando que contaba con muy buenos amigos y que el gobierno español lo había distinguido con importantes condecoraciones por su trabajo como hispanista y publicado numerosos estudios sobre pintores españoles clásicos, viajó a Madrid con la intención de conseguir la nacionalidad española para librarse y ponerse a salvo de la persecución de la que era objeto en su país natal por su ascendencia judía. La negativa de las autoridades franquistas a concederle la nacionalidad le obligó a trasladarse clandestinamente a varias ciudades francesas, donde finalmente fue descubierto y detenido por la Gestapo que lo envío al campo de exterminio polaco de Auschwitz. Nacido en Grisheim (Alemania), en 1885. En 1904 se trasladó a Múnich para cursar estudios humanísticos en su universidad y un año después se mudó a Berlín para especializarse en historia del arte, y más tarde lo hizo a Italia y España donde se entregó al estudio de obra de José Ribera a quien dedicó su tesis doctoral “Jusepe de Ribera” que se presentó en 1907. Viajó a España nuevamente en 1908 para continuar sus estudios sobre pintura valenciana que se iniciaron al elaborar su trabajo sobre Ribera y se adentró en la investigación de la pintura sevillana anterior a Murillo, concretamente en la producción de Juan de Roelas y finalizó su estancia visitando Granada donde halló documentos fundamentales para la biografía de Alonso Cano. En verano de 1909 retornó a Alemania, donde trabajó como ayudante en la Alte Pinakothek de Múnich y poco después sacó su libro Toledo, guía de viaje que dedicó a Carl Justi en la que incluyó un primer estudio dedicado a El Greco y en 1911 publicó un estudio sobre la escuela sevillana, organizando en Múnich la primera muestra de pintura antigua española celebrada en Alemania. El gobierno español le invitó en 1911, 1912 y 1913 para pronunciar varios ciclos de conferencias sobre arte español en Madrid y por su entrega y dedicación al estudio de la pintura española le concedieron la Orden de Alfonso XII en 1911 y dos años después le otorgaron la Orden de Carlos III por sus gestiones para obtener de Nemes la cesión al Museo del Prado del Socorro de Génova. Sus problemas con los nacionalsocialistas comenzaron a raíz de la inauguración en Múnich, en junio de 1930, de la exposición de la colección Schloß Rohoncz, cuando un grupo de colegas de ideología nacionalista iniciaron una campaña de desprestigio acusándole de lucrarse con los encargos de autentificar obras de arte de autenticidad dudosa y de participar en la exportación ilegal de unos Grecos. Con el ascenso al poder, en marzo de 1933, de los nacionalsocialistas encabezados por Adolf Hitler, fue detenido por la policía y arrestado bajo la acusación de evasión de capitales e impago de impuestos, siendo enviado a prisión donde permaneció cuatro meses donde fue sometido a interrogatorios y palizas. Tras un intento de suicidio en julio fue puesto en libertad, pero se le impuso una sanción de 115.000 marcos y para abonarla tuvo que vender parte de su colección de obras de arte. En 1934 volvieron a multarle y contrajo deudas con Hacienda por lo que se vio abocado a desprenderse de todos sus bienes. En enero de 1935 decidió viajar a Buenos Aires donde la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes le había invitado a pronunciar un ciclo de conferencias. A finales de 1935 se reunió con su familia en París y en abril se trasladó con su esposa y su hija a Madrid donde tenía amistades y donde inició los trámites para conseguir la nacionalidad española. En la guerra, convertido en apátrida, fue detenido en Arcachon, camino de Barcelona, y retenido en un campo de concentración de septiembre a diciembre de 1939. Una vez liberado pudo retornar a la capital francesa con su familia. Tras la ocupación alemana fue detenido y recluido en Toulouse y tras ser puesto en libertad consiguió refugiarse en Niza y Mónaco donde trabajó con identificación falsa como asesor artístico de algunas galerías de arte hasta que, finalmente, fue capturado por la Gestapo el 13 de febrero de 1944. Fue trasladado a Drancy y el 7 de marzo salió deportado con destino al campo de exterminio de Auschwitz donde el 12 de marzo de 1944 murió en la cámara de gas.

De derecha a izquierda. Los pintores Bonaventura Trepat Samarra y Joseph Marti Aleu.

Una experiencia concentracionaria con ribetes de broma macabra la protagonizó el pintor madrileño Juan Alcalde Alonso quien durante su estancia en el campo de refugiados de Barcarès enfermó gravemente de disentería por lo que los sanitarios, creyendo que había muerto, lo depositaron en un ataúd y gracias a la afortunada intervención de un médico que observó que aún respiraba logró sobrevivir. Al abandonar el hospital viajó a París y durante la ocupación alemana se trasladó a Montauban donde coincidió con la muerte el 11 de noviembre de 1940 del presidente de la República Manuel Azaña, de quien hizo un dibujo en su lecho de muerte.

Dibujo de Balbino Giner, 1937.

Otros estuvieron a punto de morir en los campos a causa de las heridas recibidas cuando combatían en los frentes de batalla de España durante la guerra como fue el caso del pintor, escenógrafo y dibujante castellonense José Agut Armer quien se había distinguido por su valor ante el enemigo y había sido condecorado por el gobierno republicano con la Medalla al Valor. Con el derrumbe del frente de Cataluña en 1939 sus compañeros le ayudaron a pasar herido la frontera francesa siendo arrestado por la gendarmería y recluido en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, donde permaneció en su enfermería algunos meses hasta que, gracias a las atenciones recibidas por los sanitarios, consiguió recuperarse. Logró fugarse del campo y entró en contacto con un grupo de cuáqueros así como con su hermana Enriqueta y su cuñado Rómulo García Salcedo, quienes habían salido de España y se encontraban en Francia.

Muy a pesar de las dificultades que pasó por diversos campos de concentración franceses el pintor, poeta, escultor y dibujante Manuel Pérez Valente herido gravemente en un accidente de tráfico cuando combatía en la guerra española tuvo la fortuna de sobrevivir gracias a su carácter, su vitalidad física y sus ganas de vivir que nunca le abandonaron. Lo suyo fue un peregrinaje que lo llevó a diversos centros hospitalarios españoles y también franceses así como a las enfermerías de diferentes campos de concentración franceses donde permaneció ingresado bastantes años. En la contienda abrazó la causa popular, siendo destinado como instructor y comisario político a la 28ª brigada, primer batallón y primer cuerpo del ejército que operaba en el frente de Somosierra. Con el grado de suboficial combatió contra las tropas franquistas en diversos frentes, resultando herido de gravedad en julio de 1937 en la columna vertebral al volcar el vehículo en que viajaba, iniciándose de esta manera un largo recorrido por diversos hospitales. Inicialmente lo evacuaron a la clínica madrileña del Rosario, siendo intervenido por el doctor Francisco Pérez y posteriormente enviado a un hospital alicantino para, poco después, ser trasladado precipitadamente al Hospital Clínico de Barcelona, donde permaneció muy poco tiempo ingresado. Con el derrumbe del ejército republicano fue nuevamente trasladado a los hospitales militares de Sant Esteve de Palautordera, Lloret de Mar, Figueras y tras diversas vicisitudes y salvando milagrosamente la vida a causa de los bombardeos de la aviación franquista, al de Damius. El 10 de febrero de 1939 finalmente cruzó en una ambulancia la frontera por el paso de Coll de Lli, siendo trasladado al Hospital de Sant Joan de Perpiñán, y de ahí al Hospital Militar de Sant Lluyis. En el hospital de Lesinhan de las Corbièras permaneció convaleciente hasta junio en que volvió a reanudar su actividad literaria en el ámbito poético marcada por un fuerte pesimismo, un profundo sentimiento de muerte y una gran frustración existencial. Dado de alta en mayo de 1939, fue confinado en el campo de concentración de Barcarès donde al agravarse la dolencia fue enviado al barracón de los inválidos y a finales de julio trasladado al Hospital Militar “Mariscal Foch” de Perpiñán. El 19 de noviembre de 1940 fue conducido a la estación de Brams para ser trasladado por tren al campo de concentración de Argelès-sur-Mer y en enero de 1941, después de dos años de cautividad, adquirió nuevas fuerzas y se lanzó movido por un instinto de supervivencia a superar su situación y salvar su vida, por cual se asió a la creación literaria y artística como única tabla de salvación y huir de la terrible realidad que era la vida concentracionaria.

Y en cuanto a las anécdotas sorprendentes ocurridas en los herméticos campos de concentración por los refugiados todavía se recuerda la rocambolesca fuga que protagonizó en Argelès-sur-Mer el caricaturista y humorista Andreu Dameson Aspa, que lo convirtió entre sus compañeros en una celebridad y dejó a todos con la boca abierta por la naturalidad, sangre fría y audacia. Era un caso único de genio rematado con una inteligencia despierta, un desparpajo increíble y una gran espontaneidad. Tenía el aura de los grandes personajes emblemáticos de la mejor literatura picaresca española y supo sacar partido y acomodo a su estrella en el campo poniendo en marcha un sencillo plan para abandonarlo sin levantar sospechas. Poseía el don del transformismo y una simpatía arrolladora así como una gran capacidad de disuasión y de influir en los demás. En gran parte aquella capacidad que tenía para salir siempre con la suya engañando a todo el mundo era innata y la había ejercido con éxito en ocasiones difíciles y complicadas de su vida. Le gustaba agrandar su ego y era muy aficionado a establecer retos y apuestas con sus compañeros de reclusión que por supuesto siempre ganaba sin remisión, dejando a todos ellos con la boca abierta. La guerra civil le truncó y frustró su carrera como dibujante humorista y caricaturista. Comprometido políticamente con el catalanismo de ERC y la izquierda abrazó la causa popular que consideraba justa, participando en tareas de propaganda bélica y colaboró con la Generalitat de Cataluña en una exposición celebrada en la galería Syra de Barcelona, promovida por su Comisariado de Propaganda, en la que reunía una veintena de caricaturas de jefes de estado de todo el mundo y otros dirigentes políticos para recaudar dinero con destino a los niños huérfanos catalanes. Tras la derrota republicana pasó la frontera francesa siendo capturado y enviado al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, que abandonó utilizando una inteligente estratagema que pasó inadvertida por los vigilantes senegaleses. Los confundió recurriendo a su perfecto dominio del francés y al hecho de vestir un pomposo abrigo y cubrirse las manos con guantes blancos simulando ser un inspector de Campos del ejército francés. Les sorprendió irrumpiendo en la garita donde se encontraban dando a voces tajantes órdenes de mando en perfecto francés que, como era de esperar, causaron un gran revuelo y les indujo finalmente al equívoco. Sometidos a su poderosa personalidad se levantaron, se pusieron firmes y le abrieron el portón principal. Mostrándose autoritario curioseó antes de abandonar el local un poco el estado de sus uniformes y apostándose en frente del portón esperó que un guardia lo abriese. Aprovechando que el cancerbero se cuadraba abandonó tranquilamente el lugar dirigiéndose despacio a un automóvil estacionado a unos metros del campo en el que se encontraba un chófer reglamentariamente uniformado que le recibió con un marcial saludo. El vehículo arrancó sin levantar en el cuerpo de guardia ningún tipo de sospecha y se perdió en la carretera ante la asombrada mirada de sus compañeros prisioneros que no se creían lo que sus ojos veían.