Читать книгу Beatas - Francisco Pons Fuster - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеIII. ORIGEN SOCIAL DE LAS BEATAS

Dilucidar si las beatas fueron un fenómeno urbano o rural resulta bastante complejo si lo referimos a la Edad Moderna, pues ambos conceptos resultan difíciles de definir de modo taxativo. Pero reconociendo que la mayor parte de la población era rural, si aceptamos que en las ciudades vivían más habitantes, era lógico que en ellas hubiera un mayor número de mujeres que quisieran dedicarse a esta forma de vida. Por tanto, en general, las beatas fueron un fenómeno urbano.1 Aunque, en nuestro caso, al tratar fundamentalmente de beatas franciscanas, esta diferenciación importa menos, pues, aunque la mayoría de ellas habitaron en las ciudades, lo que interesa resaltar es que lo hicieron en aquellos lugares donde los franciscanos descalzos establecieron sus conventos. Así pues, su condición de beatas vino determinada por el influjo que sobre ellas ejercieron los frailes descalzos. Su decisión de profesar como beatas estuvo mediada siempre por los hombres.

El medio social de donde surge la beata no es equivalente al de las monjas.2 Mientras que estas pertenecían, debido a la dote que se les pedía, a estratos sociales más ricos, las beatas, que en algunas ocasiones se vieron abocadas a esta forma de vida por la imposibilidad de disponer de dote para entrar en el convento, provenían en general de las capas sociales inferiores; si bien, como veremos, no fueron raros los ejemplos de mujeres que, disponiendo de un cierto nivel social, decidieron adoptar esta forma de vida. Este origen social diverso se confirma en el caso de Castilla y de Córdoba. Así entre las beatas neocastellanas, Ángela Muñoz afirma: «que participaron en este modelo de vida semirreligiosa mujeres procedentes de familias nobles y del estado de caballeros, lo mismo que otras de origen social más modesto, aunque no necesariamente inmersas en la indigencia».3 Y en Córdoba, María del Mar Graña matiza la evolución sobre el origen social de las beatas:

La extracción sociológica ofrece diferentes matices en función de su carácter individual o comunitario. Así el gran peso específico del sector artesanal entre las beatas individuales y su inferioridad numérica en los beaterios, aunque cualitativamente esta adscripción social fue muy importante en sus orígenes. Hubo una evolución cronológica tendente a su aristocratización […] En líneas generales, la elevación sociológica coincidió con la transformación de las formas de vida hasta la especialización: vida activa –o, cuanto menos, abierta– y libre entre los sectores populares y tendencia al recogimiento parcial o pleno entre los aristocráticos en sintonía con procesos de cerrazón y control vocacional en la vida beata.4

No obstante, siendo de origen social diverso, la adopción del estado de beata para las que eran de origen social más humilde les suponía un esfuerzo añadido, ya que tuvieron que compaginar el trabajo para la consecución de su sustento con una intensa vida espiritual, lo que conllevaba en numerosas ocasiones grandes dificultades. Quizás por ello algunas prefirieron vivir esta vida en comunidad con otras mujeres, otras trataron de compaginarla con el trabajo en sus casas o en labores asistenciales y no faltaron las que acabaron viviendo de las limosnas de sus vecinos, de los eclesiásticos o de algún bienhechor que decidía mantenerlas.

Beatriz Ana Ruiz, beata de Guardamar, era de origen humilde y, a pesar de casarse dos veces, al enviudar tuvo que dedicarse a lavar ropa ajena y a pedir limosna para sustentarse durante gran parte de su vida. Posteriormente, en el marco de una vida salpicada de escándalos, encontró la protección del secretario del Ayuntamiento de Guardamar, Miguel Pujalte, quien, a pesar de estar casado y de tener hijos, no dudó en ayudarla económicamente. Cuando Pujalte enviudó y accedió al sacerdocio se llevó a la beata y a sus hijos a vivir con él.5

Otras beatas, ante las dificultades económicas por las que pasaban, encontraron protectores que les facilitaron sus confesores o maestros espirituales.6 Así, la duquesa de Feria, mientras el duque ejerció como virrey de Valencia, protegió a la beata Inés Juana García. Don Francisco Calderón, padre de don Rodrigo Calderón, ministro de la monarquía, ayudó económicamente a Elena Martínez por intercesión del descalzo fray Antonio Sobrino. Isabel de la Paz, beata de Murcia, tuvo como bienhechor a Gregorio Villanueva, etc. Pero la mayoría de las beatas compaginó su vida espiritual con el trabajo. Así, las hermanas Isabel y Ana de Medina, a pesar de que su casa «era de las bien puestas, y acomodadas que había en Villena», ayudaban a sus padres tejiendo en los telares de su casa. Elena Martínez y Gerónima Dolz trabajaron muchos años de criadas. En cambio, Inés Juana García fue obligada a trabajar por su madre hasta que se le lisiaron las manos «de coger seda». Incluso cuando su madre la pillaba descuidando su trabajo y dedicándose a la oración, «la castigava muy ásperamente, dándole con un palo».7 Algunas beatas, o por su extrema pobreza o por la necesidad que sentían de mortificarse, no dudaban en recurrir a modos excepcionales de vida. Así, la beata María de Jesús comía «hojas de verças o las cortezas de melón que se hallava por los muladares».8

Gerónima Dolz, una de las beatas valencianas más conocidas y que fue protagonista de una extensa biografía sobre su vida,9 nació en un pequeño lugar, Mascarell, y no conoció a sus padres, siendo adoptada por una familia de labradores pobres de Olocau. Sirvió de criada desde los nueve a los treinta años. Después, vivió un tiempo con otras mujeres trabajando con sus manos, e ingresó en el beaterio franciscano de la calle Renglons de Valencia, donde pasó algunos años hasta que, debido al influjo de los jesuitas, se trasladó a vivir a una pequeña casa con una compañera. Pasó sus días visitando iglesias en Valencia y trabajando en las labores de coser y bordar, incluso tuvo en su casa a un grupo de niñas a las que les enseñaba estas labores. Se alimentaba de lo que ganaba y de la ayuda en forma de comida y de limosnas que le facilitaban los jesuitas del Colegio de la Compañía.10

Esperanza Ximeno nació en Valencia. Durante parte de su vida trabajó «con la labor de sus manos» y con ello se procuraba su sustento. Posteriormente, el arzobispo Juan de Ribera, conociendo su voluntad de asistir a los pobres y a los enfermos, le encargó que se ocupara de las seis camas que él mantenía en el Hospital General de Valencia. Ella aceptó el encargo y durante veinte años se dedicó a este trabajo con el beneplácito del arzobispo y fue ejemplo para muchos, pues hasta «los señores, las damas, y cavalleros, y otra mucha gente» acudían a verla, quedando «muy edificados de ver la humildad, benignidad, solicitud, y asseo» con que trataba a los enfermos. Murió en el propio hospital tras una penosa enfermedad en 1615.

Elena Martínez nació en Beamud. A los cuatro o cinco años un tío de ella la trajo a Valencia, donde trabajó de criada durante muchos años. Al morir los señores a los que servía se vio forzada a trabajar haciendo labores y cosiendo. Su situación económica se agravó al trasladarse su padre a vivir con ella. Entonces fue cuando durante algunos años vivió de la ayuda que le prestaba su bienhechor don Francisco Calderón. Pero al fallecer este pasó grandes necesidades, viéndose obligada a veces a acudir al convento de San Juan de la Ribera, de los franciscanos descalzos, a pedir limosna a los frailes, «porque lo que con su trabajo ganava, no era suficiente para sustentarse a sí, y a su padre». El resto de sus días los pasó viviendo de las limosnas de la gente y de la ayuda que le prestaba otra beata, la hermana Praxedis. Murió el 25 de abril de 1644.

Pero también hubo beatas que dispusieron de rentas y que no tuvieron que recurrir al trabajo para subsistir.

Isabel Juan, beata de Oliva, pertenecía a una de las familias más ricas del pueblo. Se casó ya mayor y enviudó tres años después. Tenía a su cargo una hija que murió a los diez o doce años de una pedrada fortuita. Isabel, rota por la desesperación, decidió entonces repartir su hacienda entre los pobres, pero se reservó parte de ella para poder vivir. Después se trasladó a Gandía, donde se compró una casa y vivió el resto de su vida de sus bienes. A su muerte, legó la casa a los frailes franciscanos descalzos del convento de San Roque de Gandía para que se la transmitieran a otra beata. Isabel murió en 1643, a los ochenta y seis años.

María de Rosales nació en Loja en 1604. Pertenecía a una familia de la nobleza, pues estaban emparentados con los Valverde y los Vélez. No necesitó trabajar para poder vivir y lo que hizo fue habilitarse una zona de la casa familiar para dedicarse a la espiritualidad. Murió cuando tenía cuarenta y un años.

Gerónima Aparicio nació en Almansa y se casó con Juan de Alarcón formando una familia que disponía de numerosos bienes. Al enviudar y hacerse beata quiso desprenderse de todos ellos, pero los frailes del convento de Almansa la convencieron para que se reservara una parte de la hacienda para «passar según la calidad, y decencia de su persona», y que el resto «lo distribuyesse a sus hijos, pues con ello podían quedar muy acomodados». Gerónima disponía incluso de una criada para su servicio y, a pesar de las frecuentes limosnas que distribuía entre los pobres, no tuvo nunca necesidad de trabajar y pudo vivir de sus bienes hasta su muerte en 1612.

Josefa Ripoll nació en Elche y se casó por decisión de sus padres con un letrado, con el que convivió durante el tiempo que duró su matrimonio como un hermano, en absoluta continencia sexual. En un principio, disponían de bienes suficientes para que ella no tuviera que trabajar, pero posteriormente se arruinaron y vivieron de la ayuda que les prestaban sus familiares. Muerto el marido, un hermano de Josefa se trasladó a Valencia y ella se vino con él. Ambos pasaron grandes estrecheces, teniendo incluso su hermano que pedir limosna para subsistir. A pesar de esto, Josefa Ripoll mantenía en Valencia a una criada. Murió el 7 de febrero de 1640.

Luisa Zaragozá, más conocida como Luisa de Carlet, vivió gran parte de su vida en este pueblo. Se casó con un agricultor y ambos disponían de bienes suficientes para vivir. Tras enviudar, ella misma se hizo cargo de las propiedades familiares, de las que pudo vivir sin problemas el resto de su vida. Incluso cuando se trasladó a Valencia vivió hasta su muerte en una casa de su propiedad donde, además, era asistida por otras mujeres.

En la normativa de las órdenes religiosas sobre las beatas se estipulaba como condición necesaria para ser admitidas el que las mujeres trabajaran, es decir, que pudieran vivir de forma independiente. Este fue un requisito que generalmente se cumplió, por lo que hay que desechar la idea de que las beatas eran mujeres ociosas. Otra cuestión diferente es el tiempo que trabajaron y si muchas de ellas pudieron mantenerse siempre de su trabajo. En este sentido, algunas beatas, dada la longevidad de sus vidas, a partir de una edad determinada ya no pudieron trabajar y tuvieron que recurrir a todo tipo de ayudas como las limosnas de bienhechores, pedir comida al convento de su orden, limosnear en la calle, recibir limosnas que le enviaba la gente que les era devota, etc. Asimismo, hubo mujeres beatas que, por sus achaques o por enfermedades, no pudieron trabajar y necesitaron la ayuda asistencial que les podían prestar otras mujeres o los frailes de los conventos. Pero también las hubo que, habiendo trabajado en su juventud, dada la fama de espirituales que consiguieron, se dedicaron el resto de su vida a vivir de las ayudas que recibían, sin preocuparse de su sustento.

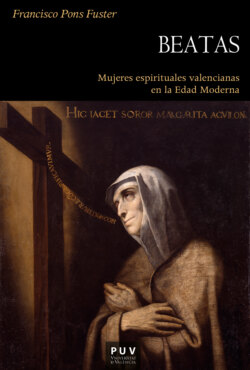

Margarita Agulló nació en Xàtiva en el seno de una familia humilde y vivió allí algunos años. Ella y su madre se sustentaban de las labores que hacía la beata: «punto de randa, y otras labores muy curiosas». En Xàtiva, iba a veces al convento de San Francisco a pedirle al portero del convento que le diera de limosna algunos mendrugos. Después, llena de gozo se arrobaba. Vuelta en sí, se iba a su casa a comérselos. Muerta su madre, se trasladó a Valencia y vistió el hábito de beata residiendo en el beaterio que los franciscanos tenían en la calle Renglons, donde ya residía una hermana suya. Sus compañeras se sustentaban de la «limosna de que cobravan de la hazienda que ella labrava, sin entremeterse la pobre donzella en pedir precio alguno por su trabajo». Pero dada la fama de mujer espiritual que consiguió, el arzobispo de Valencia Juan de Ribera le habilitó una casa de su propiedad y se encargó de su sustento el resto de su vida. Incluso cuando padeció persecuciones por las manifestaciones singulares de su espiritualidad el arzobispo Ribera la trasladó un tiempo fuera de Valencia y vivió también a sus expensas.11

Francisca Llopis, quizás la beata valenciana más conocida, nació en Alcoy y muy joven se trasladó con su familia a Valencia. En ese tiempo ayudaba a su madre en las tareas de la casa, pero no hay constancia de que trabajara nunca para ganarse su sustento. Favorecida por la fama conseguida por su hijo espiritual, Francisco Jerónimo Simón, pudo vivir de las ayudas de los demás. Después profesó como beata franciscana y el prestigio que alcanzó de mujer espiritual no hizo necesario que trabajara. Murió cuando contaba ochenta años y en los últimos años de su vida otras beatas se encargaron de atenderla.

El origen social de las beatas, como hemos visto, era diverso. Había beatas que residían en pueblos pequeños y otras en las ciudades. Las había que eran pobres y otras que disponían de bienes y rentas suficientes para poder vivir sin agobios. Las que por su pobreza no tenían recursos propios tuvieron que ganarse su sustento trabajando con sus manos, en labores asistenciales, de criadas, etc. No fueron mujeres ociosas. Solamente aquellas beatas pobres que por su edad o por sus enfermedades no pudieron trabajar se vieron forzadas a recurrir a las ayudas de los frailes o a las limosnas de personajes que recurrían a ellas no de modo desinteresado, sino con la esperanza de que ellas, mujeres espirituales con fama de santidad, actuaran como medianeras ante la divinidad, para peticiones de todo tipo como sanaciones, averiguaciones de futuros inciertos, posibles matrimonios, peligros en los viajes a emprender, etc.

Fray Antonio Arbiol, en sus Desengaños místicos, se refería a todos estos casos y recogía, criticándolos, los rasgos básicos de un modelo de relaciones que se establecía entre las beatas y todo el universo de personajes que veía en ellas a mujeres excepcionales, mujeres santas, a las que se ayudaba o pagaba para que adivinaran hechos que podían suceder o aconsejaran sobre lo que debían hacer en determinados aspectos de sus vidas. De ello se hizo eco hace algunos años J. Caro Baroja y vale la pena recordarlo.12

En un principio, fray Antonio aludía a las personas espirituales que, haciendo de la virtud su oficio, se dedicaban a vivir sin trabajar, «porque no teniendo bienes temporales, ni rentas ni heredades propias, en echándose a parecer santas nada las falta, todo les sobra, menos la virtud, y así viven sin trabajar con poca edificación de las personas de sano y entero juicio…». Viven «a cuenta de la nimia piedad o simplicidad de otras, que piensan salvarse con obras y oraciones agenas», fiándose de los «sueños y revelaciones de las beatas, a quien de muy buena voluntad socorren y sustentan».13 Vemos, pues, que la neutralidad de la referencia al principio a personas espirituales, sin identificación de género, se transforma de inmediato en una diferenciación sexuada, porque, fray Antonio no se refiere ni a santeros ni a beatos, que también proliferaban en exceso en la época, sino que alude en exclusividad a las beatas. Pero en el ejemplo que nos ocupa el franciscano cargaba las culpas por igual en las beatas y también en los hombres espirituales, pero se detenía sobre todo en las mujeres, «porque son más frágiles, y expuestas a mayores peligros», y porque «son más repetidos los exemplares de sus engaños».14 Y traía a colación el ejemplo de una mujer «discreta», que, al ver cómo salía penitenciada por la Inquisición una beata acusada de embustera, dijo:

repárese que todas las mugeres que quieren engañar al mundo, fingiéndose santas, son de baxa esfera y de gente plebeya, y rarísima señora noble y de buena sangre ha caído en la vileza de semejantes hipocresías. Preguntaronle la razón, y ella dixo: toda criatura naturalmente desea conveniencia y estimación: los hombres tienen muchos caminos para conseguirlas, porque unos se hacen célebres por armas, otros por las ciencias, y otros por la santidad.

Las mugeres, de nuestra misma cosecha somos vanas y amigas de que nos alaben: las que nacen ricas y nobles como ya tienen en el mundo conveniencia y estimación, no las buscan con invenciones; pero las mugeres pobres, ordinarias y comunes, como ven que en teniéndolas por virtuosas y santas, todos las alaban, y las dan quanto han menester para la conveniencia de su vida, las engaña fácilmente por este camino el demonio, y por eso salen tantas ilusas y embusteras de las mugeres comunes, más que de las ricas y nobles.15

A fray Antonio le pareció bien el juicio de esta mujer, pero pensaba que era conveniente añadir alguna cosa más, pues, a su entender, la existencia de tantas mujeres «engañadas y engañadoras» venía motivado porque las señoras ricas ponían a las beatas en un aprieto cuando pretendían saber de ellas «por divina revelación lo que no las importa». Y añadía:

¿Con qué juicio ni con qué conciencia ponen a la pobre beata en ocasión de que las diga, si el marido se salvó o condenó; o si parirán hijo o hija; si están en gracia o en pecado, y otros desvaríos semejantes, y aun otras simplicidades más ridículas, sabiendo, que la desventurada beata no puede saber esas cosas, sino revelándoselas Dios, o engañándola el demonio, o fingiéndose ella lo que ha de responder, para complacer a la señora temerariamente curiosa?16

El final de su reflexión era evidente. Unas y otras eran culpables por igual. Las beatas porque, sin trabajar, pretendían vivir de su fama de santidad con el socorro y sustento de los demás. Las mujeres ricas porque, con el pretexto de sus limosnas, forzaban a las beatas a cometidos que ellas de ninguna manera podían saber con certeza. Pero fray Antonio iba un poco más allá, atribuyendo todas estas situaciones a una realidad social que aceptaba y fomentaba la superchería, la religiosidad extremada, las visiones de todo tipo y de la que no eran culpables solo las mujeres de una y otra condición, pues en ella estaban involucradas desde las más altas instancias de la monarquía, la jerarquía de la Iglesia y los eclesiásticos y hasta el pueblo llano.

Estamos en un siglo tan lamentable, que se cuentan las revelaciones en los estrados y por las calles, sin que basten para escarmiento tantos embustes como cada día se descubren. […] No habría tantas beatas engañadas, si no hubiese tantas señoras simples que las enredan. Harto mejor harían cierto las señoras, si a las beatas les diesen limosna, y alguna cosa que trabajar de sus manos en el retiro de sus propias casas, pagándolas su trabajo, para que en parte comiesen de la mesa del Señor, y en parte del sudor de su rostro, conforme a la piadosa penitencia que nos dio nuestro benignísimo Dios, por el grave desacato de nuestros primeros Padres, de quienes heredamos el pecado original.17

Los ejemplos analizados con anterioridad señalaban que las beatas no eran en general mujeres ociosas, sino que trabajaron para ganarse su sustento, y que en muchas ocasiones lo hicieron a costa de grandes sacrificios personales. Pero es evidente que algunas de ellas utilizaron su condición de beatas para proyectarse socialmente y para conseguir fama por su forma de vida religiosa y espiritual. Esta acusación, que se ha utilizado muchas veces para desprestigiarlas de modo general, no puede esgrimirse en su contra, pues era perfectamente legítima y ellas la utilizaron como un modo de hacer ver a la sociedad que, siendo mujeres, estaban tan capacitadas como los hombres para ser protagonistas de sus propias experiencias espirituales.18 También como una forma de reivindicar que, a pesar de todas las cortapisas que se encontraban, de todos los recelos con los que la sociedad las contemplaba, de los pocos espacios que se les reservaba para desarrollar su personalidad, al menos en la religiosidad y en la espiritualidad, espacio social pero a la vez íntimo, tenían la posibilidad de crear su propio mundo y de hacerlo comprensible a los demás.19 De un modo u otro, las beatas estaban feminizando la religión, pues si, como antes se ha dicho, no podían ser célebres como los hombres en las armas y en las ciencias, al menos sí podían competir con ellos en el camino de la santidad. Y a este tercer camino, aunque fuera a contracorriente, pero aprovechando los estrechos límites que se les fijaban, no quisieron en modo alguno renunciar.20

Se ha hecho referencia a la presencia de bienhechores, protectores o benefactores en las vidas de las beatas y se han citado cuatro casos; de uno de ellos, el referido a la beata Beatriz Ana Ruiz, se han dado ya algunos detalles, pero ahora interesa analizar con un poco más de detenimiento los otros tres.

Elena Martínez tuvo como bienhechor a don Francisco Calderón. Este acudió a Valencia a las cortes de 1604 acompañando al rey Felipe III y a su hijo don Rodrigo Calderón, valido del duque de Lerma. Visitó el convento de san Juan de la Ribera. En la iglesia del convento se encontró con la beata, de la que había oído reseñar «su gran virtud, y singular espíritu». Quiso hablarle, pero ella rehusó hacerlo, pues no contaba con la autorización de su prelado. Pero don Francisco averiguó que su confesor era Fray Antonio Sobrino, a quien seguramente conocía de la Corte, y le pidió que la autorizara a comunicarse con él. Así se hizo, y ella le habló «con tan gran modestia, dulçura de espíritu, y muestras de la divina luz, que era el interno móbil, que dirigía sus palabras, y acciones, que el Cavallero quedó muy prendado». Le ofreció un bolsillo lleno de reales de a ocho y escudos, pero la beata Elena quiso rechazarlo y su confesor la obligó a aceptarlo. Después, conociendo don Francisco Calderón sus necesidades, le envió una nueva cantidad de reales y quiso comprarle una casa, pero ella no se lo permitió, por lo que aquel le puso a censo 300 escudos para que con el rédito alquilara una. Además, mientras vivió le remitía todos los años desde la corte 100 ducados.21 Así pues, por los pocos datos que se conocen, se evidencia que la beata fue un sujeto pasivo, pues no pidió nada, se comportó como siempre lo hacía y no alteró su cotidianeidad. Fueron pues los desvelos de su futuro bienhechor, ayudado sin duda por el confesor de la beata, los que la «forzaron» a aceptar la ayuda económica. No queda claro en la biografía si, a cambio de la ayuda, la beata se comprometió a predecirle situaciones futuras.

El bienhechor de Isabel de la Paz fue Gregorio Villanueva, «moço escriviente». Estaba casado y tenía varios hijos y, viendo que Isabel estaba desamparada, le compró una casa. Le mintió a su mujer, pues le dijo que la beata le pagaba cien reales de alquiler. Después, «aviendo caído su muger enferma, y tratando con ella si gustaría de que aquella casa se la dexassen a la sierva de Dios de por vida sin interés alguno, vino bien en ello». Pero a la beata no le gustó esta decisión, aunque, curiosamente, muriendo la mujer «fue la sierva de Dios a darle al bienhechor el pésame, y juntamente la enhorabuena, diziendo: Alégresse, y gózesse en el Señor, como yo me alegro, y sepa que ya Dios le ha pagado a la buena Isabel Forner (que assí se llamaba la difunta) la caridad de averme dado casa, dándosela a ella en el cielo muy mejorada, de lo qual él quedó muy gozoso, teniéndolo por muy cierto, por dezirlo la Venerable Madre, que no afirmava lo que no supiera muy claramente».22

Tras enviudar, Gregorio Villanueva quiso retirarse del mundo e irse a un desierto o hacerse religioso, pero afirma el biógrafo que la providencia no quiso, «porque no quedasse la Venerable Madre desamparada, y assí se determinó de perseverar en el mismo estado, hasta la muerte de uno de los dos, haziendo voto de castidad, y exercitándose en santas y piadosas obras». Durante treinta y cuatro años sirvió a la beata «como su mayordomo, provehedor, y criado».23

La relación de Isabel de la Paz y Gregorio Villanueva provocó graves recelos en la ciudad de Murcia, sobre todo en algunos familiares del bienhechor, que no perdonaban a la beata que disfrutara de una casa que no era suya. Estos, «abrasados de embidia blasfemavan de ambos, diziéndole a él, que era un viejo loco, e hipócrita, y a la sierva de Dios otros mil oprobios; y amenaçándola, que sino dexava la casa, la avían de moler a palos, o cruzalla la cara, y otras vezes, que avían de pegar fuego a la casa, y quemalla viva». Además de esto trataron de poner mácula en la honestidad de la beata, «diziendo della, y su bienhechor, que estavan amancebados, y que aun los avían de passear por las calles de Murcia».24

Isabel de la Paz, de familia conocida pero venida a menos tras la muerte de su abuelo y de su padre, vio agravarse su situación económica al morir también su madre y una tía suya con las que vivía. Ella no trabajó nunca, pues amparada por unos y por otros, jesuitas y franciscanos descalzos, se dedicó toda su vida a vivir de modo singular su espiritualidad. Fue en este sentido una mujer ociosa, que tuvo la suerte o seguramente la buscó, de encontrar a un bienhechor que, por las razones que fueran, decidió hacerse cargo de ella. Por tanto, en su caso, Isabel de la Paz se aprovechó para sus fines de la devoción de su bienhechor y utilizó su influencia sobre él para vivir con relativa comodidad, sin necesidad de trabajar.

Finalmente, Inés Juana García representa otro modelo de beata. Muerto su padre cuando ella tenía pocos años, los ladrones desvalijaron su casa y las dejaron a ella y a su madre en la más absoluta miseria. Madre e hija tuvieron que trabajar devanando seda y la madre no le permitía descuidarse del trabajo, no dudando en castigarla cuando ella pretendía dedicarse a la oración. Inés vivió más de noventa años y en los últimos años de su vida estuvo al cuidado de una mujer que se ocupaba de ella. En su caso, su fama de mujer espiritual se extendió por la ciudad de Valencia y no faltaron nobles y caballeros que pretendían llevarla a sus casas «para gozar de su conversación».25 Entre esos nobles, tuvo especial empeño en tratarla la duquesa de Feria, mientras su marido ejerció el cargo de virrey de Valencia (1615-1618). La afición de la duquesa a la beata no era un caso excepcional, pues según narra el biógrafo, la duquesa era una de esas mujeres de la nobleza «muy aficionada a gente virtuosa, y espiritual» y que pensaba que, dada su posición social, las mujeres espirituales debían plegarse a su voluntad e ir a visitarla cuando ella se lo requiriera. Pero la beata Inés, de momento, no quiso plegarse a ello y no quiso ir a visitarla a su palacio.

La duquesa de Feria, disgustada de que la beata rechazara sus llamadas, ya que no estaba acostumbrada a que no se aceptaran sus caprichos, decidió dar un paso más en hacer cumplir su voluntad y, aprovechando que había tenido un hijo, decidió que la beata «lo sacasse de la pila». Así pues, quiso que el confesor de la beata le ordenara por obediencia que fuera a visitarla a su palacio, y así lo hizo, pero sin comunicarle el fin para el que se la requería. Inés obedeció a su confesor y fue recibida por los virreyes «con grande agasajo, y demostraciones de devoto afecto», y entonces fue cuando la duquesa le desveló su intención: «Sepa, Madre Inés, que bautizo oy el niño, que el Señor me ha dado; quiero, que con un deudo mío lo saque de pila, y sea su madrina, y verdadera madre, teniéndole siempre por hijo, y encomendándole como tal a nuestro Señor». La beata no sabía qué responder, pero obedeciendo a su confesor «huvo de baxar la cabeça, y sacar el niño de pila, padeciendo muy gran confusión». Tras el bautismo la duquesa pasó todo el día con ella, «de cuyo trato, y afabilidad quedó sumamente pagada, de manera que de allí adelante no quisiera apartarse della». Y muchas veces enviaba a sus criados con la carroza para que trajeran a la beata a su presencia. Esta, por mucho que se escondiera y rechazara ir a verla, había veces que no podía negarse, sobre todo cuando los criados hacían pesquisas por las iglesias para encontrarla.

El capricho o la devoción que la duquesa de Feria sintió por la beata Inés, cuando ella ya tenía más de sesenta años, la hizo afirmar lo siguiente: «Quando yo no huviera conseguido en esta venida Valencia otra cosa más que aver conocido, y tratado a la Madre Inés, me tuviera por dichosíssima, porque es una de las cosas que más estimo en este mundo». Incluso cuando los duques se fueron de Valencia quisieron llevársela con ellos, prometiéndole que dispondría de una casa y de retiro para dedicarse a su vida espiritual. Pero la beata lo rechazó, aunque no pudo evitar que mientras «estuvo la Duquesa en Valencia, además de darla todo lo necessario para ella, y una criada, le hazía otras particulares limosnas, y aviéndose ido, no se olvidava de socorrerla. Embióla desde Milán en una ocasión cien ducados, y otras vezes dentro de las cartas la remitía algunos doblones, rogándola no se olvidasse della, y de toda su casa».26 Por tanto, aparentemente, la beata Inés no mostró interés alguno por iniciar y mantener su relación con la duquesa de Feria, aunque no rechazó las limosnas que esta le hacía y, además, aunque fuera por mandato de obediencia de su confesor, se plegó a la voluntad de la duquesa. Las razones que indujeron a esta relación se nos escapan, y no acaba de entenderse qué pudo ver la beata o qué palabras escuchó la duquesa de esta para mantener hacia ella una devoción tan intensa. Aunque tampoco se comprende por qué haya que dilucidar esto por el mero hecho de que Inés fuera una sencilla mujer, aunque con fama de espiritual. Parece que solo por su condición de mujer, de una «pobre mujer», sea necesario justificar su comportamiento.

A veces las beatas recibían insultos o menosprecios de sus vecinos, de algunos eclesiásticos y también de otras mujeres. Así le aconteció a Isabel de la Paz, cuando los familiares de su bienhechor le lanzaron todo tipo de vituperios y amenazas, motivados por la donación de una casa que aquel le había hecho. La propia beata se vio envuelta en otra polémica cuando se atrevió a escribir cartas espirituales a algunos religiosos, «dándoles algunos documentos, y avisos importantes para sus conciencias, y aprovechamiento interior». De ello se enteró el provincial de los franciscanos descalzos fray Gerónimo Planes, que era muy «adverso a Beatas»; la llamó a su presencia y delante de los frailes la reprendió ásperamente, diciéndole «que era una altiva, y presumptuosa, que fingía oráculos, y revelaciones, para engañar el mundo, y que en la Provincia no había Beata semejante a ella, que quería hazerse Maestra de sus Maestros, y padres espirituales; y por fin de todo amenaçóla con la Inquisición…». La beata soportó con paciencia la reprimenda y respondió que trataría de enmendarse, pero el provincial, poco satisfecho de su respuesta, la obligó a escribir otras cartas, cuyo contenido no se dice, obligándola a firmarlas. Posteriormente, cuando el provincial pudo conocerla mejor, convirtió su rigor hacia ella en afecto y alabanzas.27

Vicenta Sabater (1635-antes de 1665), beata de Vinaroz, se casó en Valencia y enviudó cuando tenía veintiún años. En una excelente posición económica, rechazó casarse de nuevo y decidió retornar a Vinaroz y dedicarse a la vida espiritual. Fue una mujer singular, porque salía muy poco de su casa y no recibía en ella a ningún hombre, fuera pariente, clérigo o religioso, ni incluso a su confesor o padre espiritual. En cambio, iba todos los días a misa y a comulgar. Su forma de vida causó extrañeza en sus vecinos, y algunos comenzaron a murmurar de ella insultándola con «palabras indecentes, e indignas» y lanzando todo tipo de calumnias contra ella. La beata no se preocupó de ello y prosiguió con su vida. Finalmente, cuando murió, recibió el reconocimiento de todo el pueblo.28

Gerónima Dolz, beata a la que se aludirá en otras ocasiones, fue una mujer en cuya vida pueden destacarse diversos aspectos. Uno de los rasgos que la caracterizó fue su obsesión por denunciar los comportamientos que le displacían o que entendía que no se ajustaban a su forma peculiar de comprender la moral. En este sentido, la caracterización que sobre ella nos legó su biógrafo la hace aparecer en algunos momentos ciertamente antipática para el lector. Debido a su peculiar manera de ser, Gerónima recibió una severa reprimenda de otra mujer, y aunque en la biografía se afirme que la protagonista no era sino el demonio revestido de mujer, el contenido de la reprimenda sintetiza de forma adecuada la visión y el juicio que para otras personas merecía la forma de vida de las beatas. Así, se alude a su querencia por ser maestra de espíritu, estudiar «documentos místicos», gobernar conciencias, ir más allá de «las calidades» de su sexo y estado, imaginación ilusa, mujer ignorante, pobre mujer, etc. Y todo ello sin querer considerar el caso contrario, pues muchos hombres doctos, después de años de estudio, no se arrogan magisterio alguno. Por tanto, la dicotomía evidente de género, hombres doctos-mujeres ignorantes, capaz incluso de hacer que aquellos caigan en el descrédito por someterse al dictado de su magisterio. Sin embargo, a nuestro modo de ver, el hecho más reseñable no es tanto el contenido de lo que se dice contra la beata, que puede encontrarse en otros escritos similares, sino que se utilice la figura de otra mujer, y más aún adornada del binomio mujer-demonio, para protagonizarlo.

[…] aquí me trae la ley de la caridad, que devemos tenernos unos a otros, solo para darla un aviso que podrá servirle de mucho beneficio si le practicare […] Varias personas de acreditado entendimiento están maravillándose, que te hagas Maestra de espíritu, que estudies documentos místicos con que governar conciencias, y queriendo elevarte sobre las calidades de tu sexo, y estado, hables con tanto ardimiento a personas de sangre, y carácter, reprehendiéndoles en frasse de zelo sus acciones, que tal vez te las representó impías algún informe mentido, tinte de que está tan lleno el mundo; o las mira siniestras tu misma imaginación ilusa: qué piensa, que es cuerpo de delito, lo que es fantástica sombra? No me podrás negar, que se expone a mucho una muger ignorante, haciéndose directorio místico a las almas que la buscan; cosa que cuesta largo estudio, y desvelo a los Hombres más doctos, quienes después de rebolver muchos libros, no siempre llegan a perficionarse en este magisterio. Pues qué le sucederá a una pobre muger, con essas fantasías de espíritu, sino arriesgarse a practicar un engaño, y a que la castiguen por ilusa, con descrédito de los Doctos que la goviernan, y con desdoro también de la virtud, pues muchos se retraherán de seguirla, viendo que no la ay en essa alma, donde se ven tantas apariencias. Tampoco significa virtud esse trage humilde que vistes, essa modestia que usas, y essa abstinencia, y rigores que exercitas. Son estos no más, que accidentes de la virtud, que aunque les usan los Santos, también los remedan los Hipócritas. El mundo está ya tan escarmentado de ver parar sobre las llamas de un brasero estos santurrones fingidos, que qualquier entendimiento advertido, y discreto, deverá tratarlos con la precisión, y miedo con que se manejan las asquas. En cada siglo se ven muchos de estos espectáculos, que esconden llamas debaxo de las cenizas macilentas, y áspides ponzoñosos detrás de los cilicios. Para evitar, pues, estos escollos, vive como los demás viven, y recobrarás los colores de esse rostro, que en otro tiempo tenías sonroseado, y vivo; viste sin melindre, y déxate de extravagancias, y ayunos, y tendrás más robusta salud, y con ella más tiempo para pedir a Dios perdón de las enormes culpas que has cometido, y para serle más agradecida a los favores, que sé que te tiene hechos.29

Lo que le aconteció a Gerónima Dolz se reiteró en el caso de la beata Elena Martínez. También ahora, curiosamente, la forma de vida de las beatas será cuestionada por otras mujeres, con lo que nos encontramos con el hecho de que los biógrafos, que son quienes nos han transmitido estas noticias, quizás pretendan mostrar de modo fehaciente que fueron otras mujeres las que más se opusieron al modelo de vida de las beatas. También podría entenderse de otro modo, quizás más forzadamente, ya que haciendo que fueran también mujeres las antagonistas de las beatas se reducía todo a una cuestión femenina.

Saliendo una vez de una casa principal con su compañera sor Rafaela, una mujer, que estava en un coche con otras, empeçó a dezir en voz alta: Veis estas Beatas, pues estas son la destruición de la Ciudad, quemadas avían de estar todas, ellas con sus embelecos, y embustes rebuelven el mundo: fuego que las abrase: y a este tono otros grandes desprecios.30

1 José L. Sánchez Lora: Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, ob. cit., p. 346. En igual sentido se pronuncia, en el caso de Castilla, Ángela Muñoz respecto a los beaterios, los cuales se concentraban «en los núcleos urbanos de mayor rango demográfico dentro de la estructura jerárquica del poblamiento regional». Véase Ángela Muñoz: Beatas y santas neocastellanas, ob. cit., p. 29.

2 Ángela Atienza diferencia entre las mujeres «que rechazaron y evitaron el convento y mujeres que no pudieron entrar en él. Porque es importante no olvidar algo: las plazas en los conventos femeninos eran limitadas. Incluso para las que podían asumir el coste de la dote: la demanda superaba a la oferta». Véase, Ángela Atienza: «El mundo de las monjas y de los claustros femeninos en la Edad Moderna», en E. Serrano (coord.): De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna. I encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 2013, p. 97.

3 Véase Ángela Muñoz: Beatas y santas neocastellanas, ob. cit., p. 26.

4 María del Mar Graña: «Beatas y comunidad cívica», art. cit., pp. 701-702.

5 Francisco Pons Fuster: Místicos, beatas y alumbrados, ob. cit., pp. 153-155.

6 La presencia de bienhechores o benefactores es una constante en las vidas de numerosas beatas que se reiteró en el tiempo y que se replicó también en la América hispana. En muchos casos, entre «los benefactores de las beatas había gente de todos los estratos e incluso algunos de sus seguidores fueron personas muy encumbradas». Véase Antonio Rubial García: Profetisas y solitarios, ob. cit., p. 46.

7 Francisco Pons Fuster: Místicos, beatas y alumbrados, ob. cit., p. 153.

8 Ibíd., p. 154.

9 Blas Antonio Cazorla: Vida, y Virtudes de la angelical, y extática virgen la venerable Gerónima Dolz, doncella de puríssimas costumbres, muy favorecida de Dios, de la Virgen Santíssima, y los Ciudadanos del cielo, Valencia, 1744.

10 Francisco Pons Fuster: «Un jesuita y una beata. La Milagrosa relación del jesuita Blas Antonio Cazorla y la beata Gerónima Dolz», en E. Callado Estela (ed.): La catedral ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII, vol. 3, Valencia, 2015, p. 200.

11 Fray Jaime Sánchez: Relación Breve de la vida, virtudes, y milagros de la humilde Sierva del Señor Sor Margarita Agullona, beata professa de la orden del Seráfico padre S. Francisco, en Valencia, en casa de Juan Chrysóstomo Gárriz, 1607, p. 38.

12 Julio Caro Baroja: Las formas complejas de la vida religiosa (Siglos XVI y XVII), Madrid, 1985, pp. 474 y ss.

13 Fray Antonio Arbiol: Desengaños místicos, Madrid, 1784, pp. 90-91. En el caso de las beatas de Nueva España, Antonio Rubial refiere una idea similar, al afirmar «que la gente se aproximaba a las beatas con ciertas ideas preconcebidas de lo que debía ser un santo; sus procesos mentales implicaban un esfuerzo para crear una correspondencia entre sus expectativas y lo que hacía la persona que estaba frente a ellos». Incluso, en muchos casos, las beatas utilizaban «sus dones “sobrenaturales” como un medio de supervivencia». Véase Antonio Rubial García: Profetisas y solitarios, ob. cit., pp. 93 y 99.

14 Fray Antonio Arbiol: Desengaños místicos, ob. cit., p. 93.

15 Ibíd., p. 93.

16 Ibíd., p. 94.

17 Ibíd., p. 94.

18 «En contraste con los criterios intelectuales y profesionales que pesaban en el mundo, el ideal ético, incluso para las mujeres, era una carta que había que jugar. No sólo representaba la única prestación sin vinculación con el sexo, en la que podían igualar a los hombres, e incluso superarlos. Con la creciente profesionalización de las capacidades ajenas al ámbito doméstico, la ambición moral de las mujeres se alejaba cada vez más a la larga, de la ambición profesional de los hombres, mientras que la virtud y la religiosidad se asociaba cada vez más al mundo íntimo de los ministros de las iglesias, de los religiosos y de las mujeres». Véase Elisja Schultz van Kessel: «Vírgenes y madres entre cielo y tierra. Las cristianas en la primera Edad Moderna», en G. Duby y M. Perrot: Historia de las mujeres, vol. 3, Madrid, Taurus, 2000, p. 198.

19 Sobre la idea de asignación de roles o «categorías polarizadas» entre hombres y mujeres y cómo las mujeres encontraron en la religión y en las experiencias espirituales un modo de desarrollar su propia personalidad al menos en la escritura, véase M.ª José de la Pascua: «Teresa de Jesús, cultura del yo e historia de mujeres», art. cit., p. 65: «Si por principio había muchas dificultades para que las mujeres –desde la identidad asignada–asumieran roles activos en la defensa de la religión o establecieran una relación legítima con la palabra escrita, constituyéndose en voces autorizadas, la propia consideración del cuerpo femenino ofreció un contexto favorable a su utilización como herramienta o lenguaje [alternativo a la Razón, aunque desde luego, no completamente incontaminado por esta]. Porque las mujeres eran supuestamente más sensitivas, más afectivas, menos intelectuales y estaban más conectadas a su cuerpo que a la razón, de acuerdo con la imagen de la mujer usual de la época, las mujeres podían tener experiencias místicas sin ser sospechosas, al menos en principio».

20 Beatriz Ferrús, siguiendo a Ibsen (véase Kristine Ibsen: Women’s spiritual autobiography in colonial Spanish America, Ganesville, University Press of Florida, 1999, p. 32), afirma que «se puede hablar de una división de roles dentro del macrorrelato religioso. A los hombres correspondería el estudiar, razonar, conocer, interpretar los textos, el mundo, los hechos externos, mientras que estas tareas quedan vetadas a la mujer dada su naturaleza. Sin embargo, Dios las compensa dotándolas de actitudes extrañas: la posibilidad de oír voces, revelaciones de futuro… Hombres y mujeres se encuentran en el mundo colonial vinculados con la trascendencia de forma distinta». Véase Beatriz Ferrús Antón: Heredar la palabra, ob. cit., p. 65.

21 Antonio Panes: Chrónica, II, pp. 500-501.

22 Ibíd., p. 349.

23 Ibíd., p. 349.

24 Ibíd., p. 348.

25 Ibíd., p. 455.

26 Ibíd., pp. 455-456.

27 Ibíd., pp. 346-347.

28 Ibíd., pp. 1066-1077.

29 Blas Antonio Cazorla: Vida, y Virtudes de la angelical, y extática virgen la venerable Gerónima Dolz, ob. cit., pp. 141-143.

30 Antonio Panes: Chrónica II, ob. cit., p. 512.