Читать книгу Beatas - Francisco Pons Fuster - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеINTRODUCCIÓN

Las mujeres encontraron a lo largo de la historia en la religiosidad y en su expresión más personal e íntima la espiritualidad, un refugio en el que podían desarrollar sus vivencias. Aprovecharon los espacios «intersticiales» y siempre «liminares» que se les dejaba como vías de «significación sexuada en femenino».1 No porque las mujeres tuvieron una predisposición especial para la piedad y la devoción, sino porque se las alejaba de cualquier otro espacio reservado en exclusividad a los hombres, y porque se les prohibía la voz y la palabra en los ámbitos públicos. Por tanto, no debe «sorprender que buscaran alternativas a una subjetividad que insistía en declararse ciega a la diferencia sexual». Y, en este sentido, la religiosidad y la espiritualidad, aunque fuera asumiendo las definiciones de la cultura dominante, fueron para ellas un refugio donde ejercer un control sobre su propio cuerpo e impregnar el lenguaje espiritual de carácter femenino.

La religión, en sus diferentes manifestaciones, ha sido un campo de investigación preferente para la historia de las mujeres. Si bien todavía resulta sorprendente para algunos la escasez de estudios que existen sobre este tema en España respecto a las publicaciones que se han llevado a cabo fuera.2 Pero esta afirmación, datada en los años noventa del siglo XX, necesita matizarse, pues desde entonces hasta ahora se han publicado un número abundante de trabajos centrados en el tema de la religión y de las mujeres.

En general, ha habido una predilección, dadas las numerosas biografías y autobiografías que se conservan, por el estudio de las mujeres que vivieron enclaustradas en los conventos, las monjas,3 y han proliferado menos aquellos centrados en las vidas de otras mujeres espirituales, las beatas. Incluso el conocimiento que tenemos de este mundo peculiar y enigmático ha estado basado fundamentalmente en la investigación de los fondos inquisitoriales, por lo que han predominado asociaciones que identificaban a las beatas como alumbradas,4 como embaucadoras,5 como heterodoxas o como endemoniadas.6 A pesar de ello, lo que de estos estudios ha quedado patente, por encima de los calificativos, de los juicios negativos de inquisidores e incluso de historiadores también convertidos en nuevos inquisidores, es el hecho de que las beatas fueron un fenómeno singular en la España moderna que merece, por tanto, estudiarse.7

En los siglos XII y XIII, en determinadas zonas de Flandes, del norte de Francia y del sur de Alemania surgió un movimiento asociativo de mujeres a las que conocemos con el nombre de beguinas. Llevaban «una vida cuasi-religiosa», pero se caracterizaron por su labor asistencial a los pobres y a los enfermos. Hacían «voto de castidad durante su vida dentro de la asociación, pero conservaban sus derechos a la propiedad privada y trabajaban para mantenerse».8

Beguinas y beatas son nombres distintos pero que identifican el mismo fenómeno espiritual, pues en ambos el hecho singular es que se trataba de mujeres que, solas o en comunidad, de modo libre y autónomo y sin estar voluntariamente sujetas a clausura, optaron por la vida espiritual y por la asistencia a los demás.9 Sin embargo, es curioso resaltar que la historiografía ha visto en general a las beguinas, a pesar de lo poco que se conoce sobre ellas, como un movimiento de identidad femenina, resaltando sus aspectos positivos, mientras que se ha cernido sobre las beatas, salvados los ejemplos singulares que están en la memoria de todos, como los de Catalina de Siena, Brígida de Suecia, Gertrudis de Helfta, etc., una imagen socialmente negativa, que se ha mantenido en el tiempo y que ha perdurado hasta la época actual.

La proliferación de beguinas y de beatas se produjo en dos épocas singulares de la historia que tuvieron en común la necesidad de reforma de la Iglesia. Un primer momento tuvo lugar en el siglo XIII con la aparición de las órdenes mendicantes. Pero estas se mostraron incapaces de albergar a tantas mujeres y muchas de ellas no hubieran podido entrar en los monasterios por falta de dote. Por tanto, se arbitraron fórmulas alternativas, como las terceras órdenes, como un intento evidente de controlar constitucionalmente el anhelo de los laicos, sobre todo de las mujeres, por vivir su vida religiosa y espiritual. No obstante, la época de entusiasmo dio paso en el siglo XIV a la de los recelos. Y aunque las mujeres estaban sujetas a las autoridades de su orden o a confesores, la Iglesia las consideró como un peligro que podía dar pie a todo tipo de herejías y no dudó en perseguirlas, asociándolas a los begardos o a otros movimientos considerados herejes. En muchos casos se las obligó a enclaustrarse.

Del mismo modo que en el siglo XIII, a finales del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI, los procesos de reforma en el seno de la Iglesia provocaron la división y dieron lugar a la reforma protestante. También se produjeron otros movimientos de reforma que, manteniéndose en la estricta ortodoxia de la Iglesia, aprovecharon el momento histórico, las menores restricciones, para propugnar un nuevo modelo de vida religiosa y espiritual que diera cabida a las ansias de perfección popular.10 En este sentido, la reforma de los descalzos en los franciscanos y en los carmelitas, la aparición de los jesuitas y las predicaciones de Juan de Ávila y de sus discípulos, de personajes singulares como Juan de Ribera, fray Luis de Granada y otros propiciaron una nueva oleada de piedad popular que encontró una gran acogida entre las mujeres. Las beatas, como sus anteriores homónimas las beguinas, vieron abiertas las puertas para manifestar sus ansias de perfección. Mujeres casadas, viudas o doncellas, en pueblos y en las ciudades de toda España, solas o en comunidad con otras mujeres, se mostraron fervorosamente dispuestas a seguir los consejos de sus confesores y guías espirituales.11 Pero, de nuevo, surgieron los recelos. La proliferación de beatas, junto con los problemas surgidos con los alumbrados de Toledo, con los grupos protestantes de Sevilla y Valladolid, etc., hizo que determinados sectores eclesiásticos y la Inquisición como adalid de ellos contemplara a las beatas como un peligro para el mundo eclesiástico, para el orden social establecido, lo que dio lugar a que se las persiguiera o que se las obligara al enclaustramiento. Sin embargo, aunque muchos beaterios y beatas acabaran transformándose en fundaciones conventuales, pervivió un número importante de beatas que, acogidas o no a las terceras órdenes religiosas, rechazaron el enclaustramiento y prefirieron mantener su libertad y autonomía, sustentándose de su trabajo, dedicándose a la asistencia social de pobres y de enfermos, aspirando a una mayor perfección, tratando de dominar su cuerpo con el rigor ascético y anhelando los espirituales deleites.

La presión de la Monarquía y de las autoridades eclesiásticas forzó a que muchas beatas y beaterios se transformaran en fundaciones conventuales. Ángela Atienza analizó con detalle este proceso que se realizó sobre todo en el último tercio del siglo XVI y en el siglo XVII y que fue un movimiento generalizado en toda España. Pero al mismo tiempo que demostraba esta transformación también constataba «que muchos beaterios y otras agrupaciones de mujeres que hacían vida religiosa en común sin guardar clausura nunca se plantearon esa posibilidad, sino que la rechazaron y se resistieron con fuerza a cada intento por introducirlas en un claustro e imponerles una vida de reclusión y encierro obligado».12 Y, aunque la presencia de mujeres que eligieron vivir de modo libre y autónomo pueda discutirse si fue generalizable o no, el hecho cierto es que pervivió este modelo de beata.

Resulta difícil cuantificar el número de beatas que no decidieron enclaustrarse, pero posiblemente eran muchas más de lo que pensamos. Las había en todos los pueblos, sobre todo en aquellos donde existían conventos de frailes, y en las ciudades donde se acumulaban las fundaciones conventuales masculinas de las principales órdenes religiosas. Había beatas franciscanas, dominicas, carmelitas, mercedarias, etc. Pero también hubo mujeres que no quisieron adherirse a las órdenes religiosas y que, vistiendo o sin vestir hábito o distinción exterior alguna, eran consideradas como beatas.

El objetivo de este libro es analizar el mundo de las beatas, pero de aquellas que nunca aceptaron enclaustrarse, que decidieron vivir solas o en comunidad con otras mujeres, manteniendo su libertad de movimientos y autonomía de vida, aunque sujetas a los superiores de las terceras órdenes religiosas en las que profesaron.13 Sus nombres figuran en las biografías que de ellas se escribieron o en las crónicas de las órdenes religiosas. Fueron mujeres religiosas que no tuvieron problemas graves con la Inquisición, por tanto, que no fueron encausadas por embaucadoras, por alumbradas, por endemoniadas o por heterodoxas. Algunas fueron criticadas por su forma de vivir, pero la mayoría consiguió el reconocimiento social en vida. Fueron utilizadas o se dejaron utilizar por confesores o clérigos para sus fines particulares o para prestigiar la orden religiosa a la que pertenecían, aunque, en ocasiones, ellas mostraron su voluntad de autonomía obligando a sus confesores a aceptar su modo de vida y sus experiencias espirituales. Fueron, sobre todo, mujeres que trabajaron para sustentarse o que administraron las rentas de que disponían, solidarias con los más necesitados, empeñadas en una vida de recogimiento, de ascetismo y también de contemplación espiritual. Con frecuencia, mujeres acosadas por padres, por maridos y por eclesiásticos. También fueron mujeres cautas e inteligentes, que sabían los peligros a los que podían exponerse, los límites que no podían traspasar y que hicieron creíbles sus experiencias espirituales a la sociedad, sobre todo a los varones eclesiásticos que no dudaron en considerarlas en muchos casos como sus madres y sus maestras espirituales y como ejemplos de santidad para otras mujeres.

Este libro es el resultado de numerosos años de estudio dedicados al mundo de las beatas. Es una respuesta, desde luego imperfecta, a un deseo por dar a conocer este mundo todavía poco conocido, si lo comparamos con los numerosos trabajos existentes sobre las monjas. En este sentido, María Helena Sánchez Ortega, que analizó con detalle la vida singular de la beata María Quintana, afirmaba hace ya un tiempo:

A pesar de los estudios recientes sobre los beaterios y las circunstancias de las beatas en España su vida cotidiana y su intimidad [se] nos sigue escapando en gran parte. Las razones para este desconocimiento son obvias. La beata que ha prestado sus votos en privado y que sigue el camino de la perfección de la mano exclusiva de su confesor pertenece a la multitud anónima y sus huellas son escasas.14

Las beatas no fueron mujeres reclusas en sus casas, sino que tuvieron proyección pública, pues en algunos casos sus experiencias espirituales en forma de arrobos y de otras mercedes espirituales los experimentaban en las calles o en las iglesias. Sin embargo, muchas de ellas circunscribieron al ámbito privado su modelo de espiritualidad y las experiencias ascéticas y los deleites místicos. Y, aunque su espiritualidad cabe considerarla ortodoxa, tuvo siempre un carácter transgresor, pues no eran más que mujeres que de modo libre e individual narraban a sus confesores o guías espirituales sus experiencias. Por eso tiene razón Cristina Segura cuando escribe:

Las mujeres que no se conforman con el cumplimiento externo de una vida religiosa donde su actuación queda reducida al sometimiento a unos ritos y pretenden una comunicación sentida e individualizada con el hecho sagrado son aquellas que ofrecen una espiritualidad creadora y con buenas dosis de transgresión. Esta transgresión puede no referirse a cuestiones doctrinales sino simplemente al deseo de estas mujeres de poder vivir libremente su religiosidad y expresar su pensamiento. El pensamiento, la palabra, no se corresponden con el modelo de actuación que es propio del género femenino. Estas mujeres están transgrediendo lo establecido por la sociedad patriarcal para ellas. Esta es una de las causas que hacen que la religiosidad femenina sea un tema importante que nos ofrece un ámbito en el cual puede rastrearse el pensamiento femenino libre y no sometido a la sociedad dominante. En las transgresiones a la doctrina oficial de la jerarquía eclesiástica es donde pueden encontrarse las informaciones mejores para lograr un acercamiento a la mentalidad femenina.15

Acercarnos a las beatas, intentar comprender este mundo de mujeres, escuchar su voz y sus palabras, aunque estuvieran siempre mediadas por los hombres, por sus confesores o biógrafos, han sido otras de nuestras pretensiones. Para ello hemos rehuido exponer las vidas particulares de cada una de las mujeres estudiadas. Además, en muchos casos, esta era ya una tarea que habíamos hecho con antelación, por tanto, lo que ahora se pretendía era insertar sus experiencias vitales en capítulos generales. Vaciar hasta donde fuera posible los relatos edulcorados de sus biografías, todo aquello atribuible a los adornos de los autores, para bucear en sus vidas, en su niñez, en sus anhelos tempranos de dedicarse a la vida espiritual, en las razones que las condujeron a prometer su virginidad, su ser esposas solo de Cristo, sus matrimonios, los acosos y malos tratos que sufrieron, las ayudas que recibieron, etc. También describir sus vidas de esfuerzos y de trabajos, el socorro que prestaron a los pobres y necesitados, sus combates con el enemigo infernal, su rigor ascético, sus meditaciones y visiones espirituales y, desde luego, su capacidad de transmitir por medio de la palabra las experiencias vividas. La oralidad como forma generalizada de transmisión de su pensamiento. En muchos casos, ignorancia para poder escribir; en la mayoría, cautela femenina. Dictar para que otros escriban, una forma sencilla de precisar su pensamiento y de rehuir los peligros con los que podían encontrarse. Y, finalmente, comprender que las beatas no eran seres aislados del tiempo que les tocó vivir. Acercarse, pues, a lo que como mujeres pensaban sobre lo que acontecía en su derredor y a cómo enjuiciaban determinados sucesos del tiempo histórico que les tocó vivir: guerras, problemas de la Monarquía, pugnas populares, etc.

Libres y autónomas, referidos a las beatas, son conceptos que deben limitarse exclusivamente a diferenciar a aquellas mujeres que decidieron voluntariamente no someterse al enclaustramiento conventual. Ello no quiere decir que no estuvieran tuteladas o subordinadas. No se trató de un mundo «sin mediaciones masculinas ni intromisiones eclesiásticas».16 Es evidente que confesores y guías espirituales fueron fundamentales en sus vidas y en muchas ocasiones ellas mantuvieron una absoluta lealtad hacia ellos. Con todo, las beatas defendieron su independencia, pues, aunque siguieran los consejos de aquellos, nadie les impedía que en la privacidad de sus casas llevaran a cabo su trabajo o mortificaran su cuerpo con el rigor que estimaran conveniente. Tampoco nadie les impedía que tuvieran visiones espirituales que, en muchos casos, los confesores aceptaban o escribían. Y, valiéndose de la libertad que disfrutaban, nadie les impedía tampoco ir a una iglesia u otra ni que visitaran o se relacionaran con quien quisieran ni que llevaran a cabo determinadas actuaciones en público o en privado. Incluso supieron aprovecharse de su libertad para cambiar de confesores cuando lo estimaban conveniente, para cambiar incluso su vida espiritual según sus intereses particulares, para conseguir una mayor proyección social. Jugaron a veces con los eclesiásticos para conseguir sus fines y, en algún caso, no dudaron incluso en reprenderles cuando no les gustaban los consejos que les daban.

A pesar de que las vidas de las beatas estuvieron mediadas por los hombres, por los eclesiásticos que giraban en su derredor, por sus estimados confesores; estos, curiosamente, las aceptaron como mujeres ejemplares. Las presentaron como modelos de mujeres espirituales, llegaron a denominarlas madres y maestras suyas y, lo que es más importante para nosotros, decidieron escribir sus biografías, lo que nos ha permitido conocerlas.

Podría argumentarse que la muestra de beatas escogidas para este libro es poco significativa y está hasta cierto punto contaminada por el poco espacio geográfico que abarca, pues la mayoría de ellas fueron beatas valencianas. Es posible que así sea. Pero tras la lectura de numerosas biografías, comenzando por las de Catalina de Siena, Brígida de Suecia, de las que figuran en historias generales, en libros y en artículos de investigación, creemos que los ejemplos aportados son perfectamente válidos y pueden servir como análisis general y como estudio comparativo. En general, el modelo de biografía fue siempre el mismo y, con mayor o menor énfasis en unos detalles o en otros, se repitió en toda la Edad Moderna.17 Incluso la época en que se escribieron no los modificó, pues da igual que se publicaran en el siglo XIV o en el XVI e incluso en el siglo XVIII.18

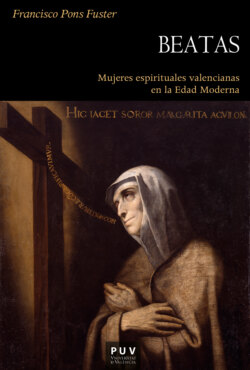

Cuando tantos ejemplos de mujeres, beatas o no, calificadas de alumbradas, endemoniadas, embaucadoras, heterodoxas, etc., se conocen por haberse publicado sus procesos inquisitoriales, quizás convenga preguntarse si en Valencia no se dieron casos similares a los que se han referido de Andalucía, Extremadura, Castilla y de otros lugares. La respuesta no es fácil, pero hace ya tiempo que intentamos clarificarla al analizar con detalle el tema de los alumbrados en Valencia.19 Por tanto, Valencia no permaneció ajena al ojo inquisidor. También aquí hubo grupos espirituales a los que la Inquisición calificó de alumbrados de modo genérico. Incluso, como podrá verse en las páginas que siguen, en alguno de ellos cobraron un gran protagonismo las mujeres. Más aún, se vieron afectadas incluso algunas beatas, como Margarita Agulló y Francisca Llopis, entre otras, aunque posteriormente ello no fuera óbice para que, pasado el tiempo de las persecuciones contra ellas, consiguieran reconocimiento social y fueran aceptadas como ejemplo de mujeres espirituales.

En cambio, entre los grupos de alumbrados valencianos del siglo XVII y de principios del siglo XVIII se citan los nombres de numerosas mujeres, como Gertrudis Tosca, Josefa Climent, Ángela Ferrer, Isabel N., Paula Arsilla, Margarita Tudela, Margarita Lizondo, Cecilia Navarro, Juana Asensi, etc., que fueron procesadas o se les tomó declaración en la Inquisición. Lo poco que de ellas se sabe muestra que fueron objetivos de clérigos disolutos, abarraganados y solicitadores que, amparados en una supuesta vida de perfección espiritual, lo que hicieron en realidad fue dar rienda suelta a sus pasiones naturales. En algunos casos, los eclesiásticos trastornaron las vidas de estas mujeres, amparados en la supuesta autoridad moral y eclesial que detentaban.20 Estas mujeres citadas no serán ahora protagonistas de nuestro trabajo, pero conviene tener en cuenta que sus casos existieron. Tampoco las beatas que ahora estudiaremos quedaron exentas en algunos casos de la vigilancia de las autoridades eclesiásticas y de la Inquisición.

1 María-Milagros Rivera: «Parentesco y espiritualidad femenina en Europa. Una aportación a la historia de la subjetividad», Santes, monges i fetilleres. Espiritualitat femenina medieval. Revista d’Història Medieval, 2, Valencia, 1991, pp. 30-31.

2 James S. Amelang: «Los usos de la autobiografía: monjas y beatas en la Cataluña Moderna», en Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, 1990, p. 191.

3 «No supone descubrir nada nuevo a los historiadores de la mujer el recordar que, entre las mujeres, las más y mejor estudiadas sean las monjas. Nada extraño tiene: son las mejor documentadas, y sus conventos los que de mejores fuentes disponen. Por otra parte, dada la realidad del sentimiento familiar de las órdenes religiosas, son las que han encontrado más hagiógrafos». Vid., Téofanes Egido López: «La madre Teresa de Jesús, mujer y espiritual en tiempo de Contrarreforma», en Javier Burrieza Sánchez (ed.): El alma de las mujeres. Ámbitos de espiritualidad femenina en la modernidad (siglos XVI-XVIII), Universidad de Valladolid, 2015, p. 27. Aunque las biografías sobre monjas proliferan en la actualidad, para una visión de conjunto véase Ángela Atienza: Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, Marcial Pons, 2008; José Luis Sánchez Lora: Mujeres, conventos y formas de la religiosidad Barroca, FUE, 1988. En lo referido a las monjas de la América colonial, la bibliografía es extensa; para una visión amplia véase Beatriz Ferrús Antón: Heredar la palabra. Vida, escritura y cuerpo en América Latina, tesis doctoral, Universitat de València, 2005; Andrea Durán Cingleri: La mujer bajo el hábito. Estudio histórico antropológico en torno a la corporalidad en las monjas de la Hispanoamérica colonial, tesis doctoral, León (México), 2015.

4 Álvaro Huerga: Historia de los Alumbrados. I.- Los alumbrados de Extremadura (1570-1582), Madrid, 1978. Ibíd.: Historia de los Alumbrados. II.- Los alumbrados de la Alta Andalucía (1575-1590), Madrid, 1978. Ibíd.: Historia de los Alumbrados. IV.- Los alumbrados de Sevilla (1605-1630), Madrid, 1978.

5 Jesús Imirizaldu: Monjas y beatas embaucadoras, Editora Nacional, 1978.

6 Adelina Sarrión: Beatas y endemoniadas. Mujeres heterodoxas ante la Inquisición siglos XVI a XIX, Madrid, 2003.

7 La existencia de beatas o de mujeres espirituales en la Edad Moderna no es un fenómeno exclusivo de España, sino que se hace extensivo al resto de los países europeos y a la América colonial. Hay una abundante bibliografía sobre ello. Por citar solo dos obras, véase Antonio Rubial: Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una religión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, México, 2006, y Susan M. Dinan y Debra Meyers (eds.): Mujeres y religión en el Viejo y el Nuevo Mundo, en la Edad Moderna, Madrid, 2002.

8 Margaret Wade Labarge: La mujer en la Edad Media, Madrid, 1988, pp. 150 y ss.

9 La «analogía beguinas-beatas es señalada por algunas fuentes hispanas, tanto medievales como modernas, sin que prosperase la primera denominación en Castilla, no así en la Corona de Aragón, debido a las connotaciones heréticas que se le habían ido adhiriendo». Véase Ángela Muñoz: Beatas y santas neocastellanas. Ambivalencia de la religión, correctoras del poder (ss. XIV-XVII), Comunidad de Madrid-Dirección General de la Mujer, 1994, pp. 7-8. Para el caso de los beguinos y beguinas de la Corona de Aragón sigue siendo de gran interés la obra de José Pou y Martí: Visionarios, Beguinos y Fraticelos catalanes (siglos XIII-XV), «Estudio Preliminar» de Albert Hauf i Valls, Instituto de Cultura «Juan Gil Albert», Alicante, 1996, pp. 18 y ss. y 130 y ss. También Pedro Santonja: «Mujeres religiosas. Beatas y beguinas en la Edad Media. Textos satíricos y misóginos», Anales de la Universidad de Alicante: Historia Medieval, 14, 2003-2006, pp. 209-228.

10 Véase André Vauchez: Les laïcs au Mogen Age. Practiques et expériences religieuses, Cerf Histoire, 1987, pp. 85 y ss. También Antonio Rubial: «El proceso de fortalecimiento del laico en la vida religiosa llevó, por un lado, a la reforma protestante y, por el otro, a una participación más supeditada a la Iglesia en el mundo católico». Antonio Rubial García: Profetisas y solitarios, ob. cit., p. 12. Pero la Reforma, entendida como un proceso histórico sin adjetivación diferenciada de protestante o católica, cabe entenderla como «el fruto maduro de un largo proceso de movilización de experiencias religiosas que, apoyándose en la primacía de la conciencia, la introspección y el diálogo directo con Dios venían situándose en los límites de la ortodoxia». Véase M.ª José de la Pascua: «Teresa de Jesús, cultura del yo e historia de mujeres», en E. Callado Estela (ed.): Viviendo sin vivir en mí. Estudios en torno a Teresa de Jesús en el V centenario de su nacimiento, Sílex, Madrid, 2016, p. 53.

11 Véase Isabelle Poutrin: Le voile et la plume, Casa de Velázquez, Madrid, 1995, pp. 27-50. También Allyson M. Poska y Elizabeth A. Lehfeldt: «Las mujeres y la Iglesia en la España de la Edad Moderna», en S. Dinan y D. Meyers (eds.): Mujeres y religión en el Viejo y el Nuevo Mundo en la Edad Moderna, ob. cit., pp. 54 y ss.

12 Ángela Atienza López: «De beaterios a conventos. Nuevas perspectivas sobre el mundo de las beatas en la España moderna», Historia Social, 57, 2007, p. 161.

13 También Antonio Rubial estudia a beatas que «vivían fuera de la comunidad, en su casa particular». Véase Antonio Rubial: Profetisas y solitarios, ob. cit., p. 31. En cambio, Ángela Muñoz, respecto a los beaterios, los define «como un lecho receptor de propuestas de vida religiosa alternativas al claustro y como una empresa de creación de espacios estrictamente femeninos. Un proyecto acometido por mujeres que disponían de sí mismas con autonomía y buscaban perpetuar ese autocontrol en marcos vivenciales cerrados a los hombres y con laxos vínculos de dependencia clerical». Véase Ángela Muñoz: Beatas y santas neocastellanas, ob. cit., p. 35.

14 M.ª Helena Sánchez Ortega: Confesión y trayectoria femenina. Vida de la venerable Quintana, Madrid, 1996, p. 129.

15 Cristina Segura Graiño: «La religiosidad de las mujeres en el medioevo castellano», Santes, monges i fetilleres. Espiritualitat femenina medieval. Revista Història Medieval, 2, Valencia, 1991, pp. 55 y 56.

16 Ángela Atienza López: «De beaterios a conventos. Nuevas perspectivas sobre el mundo de las beatas en la España moderna», art. cit., p. 145.

17 Ello no impide reconocer que «cada escritura tiene su tiempo, cada relato se impregna de un espacio, cada texto se gesta en relación con unas condiciones sociohistóricas». Véase Beatriz Ferrús Antón: Heredar la palabra, ob. cit., p. 44.

18 En el caso de las monjas ocurre algo similar: «Por eso todos los relatos de vida presentan una serie de topos comunes: nacimiento en el seno de una familia virtuosa, temprana vocación, ingreso en el convento contra la oposición familiar, frecuentes gracias místicas, envidias conventuales, tentaciones diabólicas…». Véase Beatriz Ferrús Antón: «Mayor Gloria de Dios es que lo sea una mujer… Sor María Jesús de Ágreda y Sor Francisca Josefa de la Concepción del Castillo (Sobre la escritura conventual en los siglos XVI y XVII)», Revista de Literatura, 2008, enero-junio, vol. LXX, núm. 139, p. 35.

19 Véase Francisco Pons Fuster: Místicos, beatas y alumbrados, Valencia, 1991.

20 Un análisis más detallado del tema de la solicitación puede verse en la obra recientemente publicada de Albert Toldrà Vilardell: Per la reixeta. Sol·licitació sexual en confessió davant la Inquisició de València (1651-1819), PUV-Universitat de València, 2017. También en Stephen Haliczer: Sexualidad en el confesionario. Un sacramento profanado, Madrid, 1998.