Читать книгу Sterne und Straßen - Franz Dobler - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

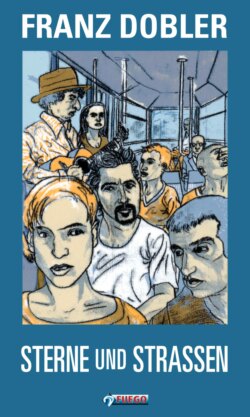

Eine Frau, die geschossen hat

ОглавлениеDer Fall ist einer der spektakulärsten und seltsamsten der Popgeschichte, und auf den ersten Blick sieht es so aus, als handelte es sich nur um eine weitere Folge aus der Serie »Wie man ein Star wird«.

Anfang des Jahres kam der Film I Shot Andy Warhol von Mary Harron in die Kinos. Zugleich wurde im Maro-Verlag das lange vergriffene Buch der Täterin neu aufgelegt, das Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer von Valerie Solanas. Es fängt so an:

»Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn, kein Aspekt der Gesellschaft vermag die Frau zu interessieren, daher bleibt den aufgeklärten, verantwortungsbewussten und sensationsgierigen Frauen nichts anderes übrig, als die Regierung zu stürzen, das Geldsystem abzuschaffen, die umfassende Automation einzuführen und das männliche Geschlecht zu vernichten.«

Was folgt, übertrifft jede Erwartung. Es ist ein Dokument von beispiellosem Hass auf den Mann und die von ihm geprägte und beherrschte Gesellschaftsordnung, zugleich scharfsinnig und dann wieder »ohne Anspruch auf Realitätsgehalt«, wie ein »Arbeitskreis Frauenemanzipation« im Nachwort schreibt. Es ist das Werk einer Psychologiestudentin, Lesbierin und Gelegenheitsprostituierten, die das einzige Mitglied der »Society For Cutting Up Men« ist. Ihr Theaterstück Up Your Ass fand Andy Warhol so schweinisch, dass er sie zunächst für eine auf ihn angesetzte Polizei-Provokateurin hielt; »Gipfel der Pop-Paranoia« nennt das Paul Krassner im Vorwort.

Das große Problem mit dem Manifest beschreibt die Regisseurin Mary Harron so: »Man fragt sich heute, wie viel davon Satire und wie viel ernst gemeint ist. Wenn sie niemals auf Warhol geschossen hätte, würde man sagen, dies sei ein brillantes Stück Satire und ihre ganze Vorstellung, Männer töten zu wollen, sei nicht mehr als ein Hirngespinst gewesen.« Selbst wenn sie eine Satire geschrieben hätte, würde sie es trotzdem ernst gemeint haben können.

Die Veröffentlichungsgeschichte des Buchs ist weder Satire noch Hirngespinst, sondern ein Blick in den Maschinenraum des Betriebs. Im Oktober 1967 ließ Valerie Solanas ihr Manifest urheberrechtlich schützen. An einer Veröffentlichung war niemand interessiert, der Verleger der Olympia Press, Maurice Girodias, gab ihr allerdings 600 Dollar Vorschuss für eine Romanversion. Auch Andy Warhol, in dessen Factory die Solanas eine Zeitlang verkehrte, ohne jedoch in den Warhol-Clan aufgenommen zu werden, wollte den Text weder produzieren noch lancieren.

Am dritten Juni 1968 schießt Solanas in der Factory auf Warhol. Zwei Kugeln verletzen ihn lebensgefährlich. Der Kunstkritiker Mario Amaya kommt mit einer leichten Schussverletzung davon. Zwei Monate später erscheint das Manifest bei Olympia Press, dann in mehreren Übersetzungen, in Deutschland 1969 in Jörg Schröders März Verlag.

Die Motive für das Attentat einen Tag vor dem Attentat auf Robert F. Kennedy werden meistens auf zwei Aspekte zusammengestrichen, erstens: Warhol hätte sozusagen die Rechnung bezahlt für seine Behauptung, jeder könne für fünfzehn Minuten ein Star sein. Und zweitens: Valerie Solanas hätte beweisen wollen, dass sie ihr Manifest ernst meinte.

Dass der Fall viel komplexer ist, zeigen zwei Buchbeiträge, die in der neuen Ausgabe erstmals dabei sind: Andy Warhols Erinnerung »Nachdem sie mich niedergeschossen hatte, drehte sich Valerie um und schoss auf Mario Amaya«, und ein Brief von Solanas an den Verleger Jörg Schröder von 1977, in dem es um Recherchen und geschäftliche Angelegenheiten geht.

Was zum Tathintergrund gehört, ist das subjektive Empfinden, persönlich unterdrückt zu werden, außerdem Rache und auch Paranoia. Das Tückische an dieser Krankheit hat William S. Burroughs so beschrieben: »Paranoia heißt nicht, dass man nicht verfolgt wird.« Warhol »war die Ursache – oder eine Ursache – ihrer Verfolgungsfantasien. Sie bildete sich ein, dass er für ihre literarischen Schwierigkeiten verantwortlich war«, schreibt Krassner. Zu dieser Problematik finden sich mehrere Spuren, die man anlässlich der Neuausgabe hätte berücksichtigen sollen.

Vieles an diesem biographischen Spielfilm ist spekulativ, aber in einem Punkt ist er ganz nah an etwas, das man auch in der weniger erträglichen Autobiografie von Warhol-Freundin, Factory- und Society-Girl Ultra Violet nachlesen kann: »Valerie ist überzeugt, dass Andy und Maurice Girodias ... sich mit dem Ziel gegen sie verschworen haben, sie um die Rechte an ihren Schriften zu betrügen.« Im Buch Siegfried von Solanas’ deutschem Verleger Schröder findet man eine Ergänzung dazu: Jörg Schröder machte Lizenzausgaben von Girodias’ Olympia Press und erzählte, dass er irgendwann Beweise dafür hatte, dass die amerikanischen Autoren von den Tantiemen aus Deutschland »keinen Cent gesehen« haben. In diesem Punkt also sollte sich Valerie Solanas’ Gefühl gegenüber ihrem Verleger Girodias später als berechtigt erweisen.

Von Valerie Solanas zu Andy Warhol gibt es keine derartige Verbindung. Was es aber gibt, ist eine bestimmte Atmosphäre in Warhols Clan und Firma, und die hatte, so ähnlich wie bei Brecht, auch mit Ausbeutung zu tun. Er selbst hat immer wieder betont, wie wichtig es für seine Produktion war, von »verrückten Leuten, die immer voller Drogen waren, vor sich hin brabbelten und wahnsinnige Sachen machten«, umgeben zu sein, von ihnen also inspiriert zu werden, und das heißt auch, sie als Material zu haben und zu benutzen.

Nachdem Valerie Solanas am Rand seiner Factory angekommen war und er sie nicht mehr fur eine Polizei-Provokateurin hielt, gab er ihr einen Auftritt in seinem Film I, A Man. Sie bekam dafür 25 Dollar, spielte sich ganz einfach selbst, und die Frage ist nun, warum sie nicht durchschaut haben sollte, dass Warhol fur seine Akteure zwar den Begriff Superstar etablierte, dass das aber nur ein guter Dreh für die Medien war, während sie, Valerie, keine Kohle hatte und kein Superstar war, und dass sie alle dazu beitrugen, das Markenzeichen Andy Warhol bekannter und teurer zu machen. Beliebte Probleme im Schatten von Giganten. Andy hatte Geld, Andy förderte Projekte, Andy hatte Velvet Underground bekannt gemacht, Andy hätte die Macht gehabt, Valerie und ihre Arbeit bekannt zu machen – aber er machte es eben nicht. Und das muss jemand, der so ein Manifest schreibt zur Vernichtung der Männer, politisch sehen, als eine Form von Unterdrückung.

Und außerdem gab ihr Andy trotz mehrmaliger Aufforderung die Kopie ihres Theaterstücks Up Your Ass nicht zurück. Aus einem einfachen Grund, den sie nicht so einfach hinnehmen konnte, die Kopie war in der Factory irgendwie verschwunden. Sie hatte keine Kohle, sie brauchte die Kopie, es gab nur zwei Exemplare, was wollte Andy damit, wenn Andy nichts für sie tun wollte … gib mir mein Stück zurück, Andy ... dann such es, ich will es haben, Andy, gib es mir, Andy, jetzt, Andy, sofort, Andy, jetzt, jetzt!

Ein paar Zeilen fehlen in dieser wichtigen Neuausgabe ganz sicher: Valerie Solanas, 1936 in Atlantic City geboren, wurde zu drei Jahren Haft in einer Anstalt für kriminelle Geisteskranke verurteilt. Ultra Violet erzählt, dass sie vor ihrer Verurteilung Warhol telefonisch mit einem weiteren Anschlag bedroht habe. Auf ähnliche Weise habe sie in den nächsten Jahren auch andere Prominente bedroht, die alle irgendwie im Mediengeschäft waren, darunter Howard Hughes, was zu weiteren Inhaftierungen führte. Nach 1977 ist sie spurlos verschwunden.

Warhol hat immer versucht, die Folgen des Attentats herunterzuspielen und es mit seinem speziellen Humor wegzustecken. In einem seiner Bücher schrieb er, was Factory-Girl Brigid Polk einmal zu ihm sagte: »Ich glaube, du hast Frankenstein nur produziert, um deine Narben zur Schau zu stellen. Du hast deine Narben reichlich ausgeschlachtet.«

Andrew Warhola starb an den Spätfolgen des Attentats nach einer Operation 1987. Zwei Jahre später starb Valerie Solanas in einem Obdachlosenheim in San Francisco an einer Lungenentzündung.