Читать книгу Geheiligte Räume - Franz-Heinrich Beyer - Страница 23

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2.1 Christlicher Gottesdienst und Kirchengebäude in vorkonstantinischer Zeit

ОглавлениеFür die ersten beiden Jahrhunderte gibt es keine archäologischen Befunde. Wahrscheinlich gab es zu dieser Zeit keine christlichen Kultbauten.

Seit der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts beging man die Gedenktage der Märtyrer, die zunächst streng an das Grab und den Todestag der Märtyrer – d.h. ihren eigentlichen Geburtstag – gebunden waren. In der Eucharistie feierte man die Gemeinschaft mit den Heiligen. Das war mit der Ausbildung einer Lokalreligion verbunden. Um am locus sanctus Eucharistie feiern zu können, musste dort ein Altar vorhanden sein.

Insgesamt gesehen war aber für die Frühzeit des Christentums der private Charakter des Kultus kennzeichnend. Auch Verfolgungssituationen konnten der Praxis des Feierns nichts anhaben. Literarische Quellen scheinen diese Beobachtungen zu untermauern. Der Apologet Minucius Felix konnte im 3. Jahrhundert die Verwunderung der Heiden formulieren: „Warum haben sie keine Altäre, keine Tempel, keine Bilder?“40 Und Dionysios von Alexandrien schrieb in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts: „Wir wurden zwar verfolgt, aber wir vergaßen niemals, unsere Feiertage zu begehen. Jeder Ort, egal ob Land, Wüste, ein Schiff, ein Stall oder ein Gefängnis diente uns als Tempel für die heiligen Feiern in der Gemeinschaft.“41

Es legt es sich daher nahe, die Anfänge christlicher Sakralbauten in einem Zusammenhang mit der Heiligenverehrung zu sehen. Ein Totengedenken verbunden mit der Feier eines Mahles war auch der antiken Umgebung vertraut. Die Martyrien, die Gräber der Heiligen lagen vor der oder doch am Rand der Stadt. Damit blieb die Öffentlichkeitswirkung der christlichen Sakralbauten hier begrenzt. Die Randlage der Kultstätten im Rom des 3. Jahrhunderts war etwas, was das Christentum mit anderen nichtoffiziellen Kulten jener Zeit verband.

Daneben gab es auch die Praxis, gottesdienstliche Versammlungen – wohl auch mit Eucharistiefeier – und Tauffeiern in einem dafür umgebauten Privathaus durchzuführen. Die in Dura Europos ergrabene sogenannte Hauskirche dokumentiert das für die Mitte des 3. Jahrhunderts. Eine solche Praxis ist ebenso bei den Haus- bzw. Titelkirchen in Rom anzunehmen. Aber auch hier blieb die Öffentlichkeitswirkung der Gebäude sehr beschränkt.

Davon sind ausdrückliche Kirchenbauten zu unterscheiden, die sich zwar nicht erhalten haben, deren Existenz aber aus der Literatur erschlossen werden kann. Mit dem Kirchenbau von Aquileia aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts gibt es ein erstes Monument dieser Zeit. Bei der dort errichteten Doppelkirche „handelt es sich um zwei schlichte Hallen, die zwar eine erhebliche Größe, jedoch recht schlichte Formen haben. Von außen werden sie sich kaum von großen Lagerhallen unterschieden haben. Im Inneren sind die Fußböden reich mit Mosaiken ausgestattet.“42

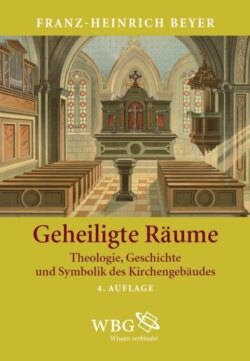

Abb. 1: Rom, (Alt-)St. Peter, um 400, isometrische Rekonstruktion.