Читать книгу Die Liebe ist ein schreckliches Ungeheuer - Franziska Schläpfer - Страница 11

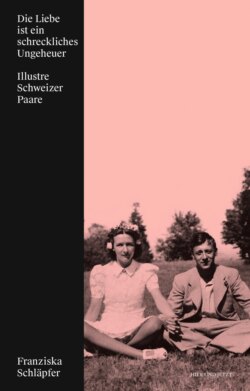

Bettina Kiepenheuer und Martin Hürlimann

ОглавлениеMartin Hürlimann und Bettina Kiepenheuer hüteten ihre Privatsphäre, ihre Liebe wirkte eher unterschwellig. Leben und Beruf waren eins, das Büchermachen ihre gemeinsame Leidenschaft. Ein Arbeitspaar sozusagen – mit vier Kindern und später zwölf Enkeln. Mit illustren Gästen im offenen Haus. Hürlimann, der eingefleischte Junggeselle und Globetrotter, Spross der Zürcher Brauerdynastie, gründete 1929 den Atlantis Verlag in Berlin – und 1933 eine Familie mit seiner Mitarbeiterin Bettina, der Verlegerstochter und Fachfrau für Typografie. 1939 verliessen sie Deutschland und bauten den im Krieg zerstörten Verlag in Freiburg und Zürich neu auf. Bettina betreute die Sparte Kinderbuch und wurde rasch zur internationalen Expertin auf diesem Gebiet.

Sie hat eben ihre Ausbildung in Leipzig abgeschlossen: Bettina Kiepenheuer, 21 Jahre alt, Kurzhaarfrisur, aufmerksame, melancholische Augen. Vertraut mit Winkelhaken, Schriften, Druckerpresse steht sie 1930 im Verlagsbüro an der Oranienstrasse in Berlin vor Martin Hürlimann und blickt in ein blasses Gelehrtengesicht mit randloser Brille. Ein paar exotische Plastiken bevölkern den Raum. Fasziniert schaut sie um sich und erzählt, was sie gelernt hat und was sie begeistert – unter anderem das Magazin Atlantis, das Hürlimann herausgibt. Ob sie auch Stenografie schreiben könne? «Wie alle Chefs» findet er, dass man das können müsse. Nein, das habe sie nicht gelernt, weil sie nie Sekretärin werden wollte, sondern Verlagsherstellerin. Dass ihre entschlossene Antwort falsch war, merkt Bettina sofort und ist einen Moment verlegen, weil sie sieht, dass es mit der Stelle nichts wird; Herr Hürlimann hat schon einen Hersteller. «Meine schreckliche Notlage, dass ich dem Nähen und Kochen entrinnen musste, um in meinem Beruf weiterzukommen, konnte er beim besten Willen nicht begreifen. Wir hatten dann noch eine schöne Unterhaltung über allerlei Dinge, die uns beide interessierten.» – «Lernen Sie tüchtig weiter, sehen Sie sich in der Welt um – und kommen Sie wieder», sagt er an der Tür, «vielleicht habe ich dann Arbeit für Sie, Fräulein Kiepenheuer». Sich in der Welt umsehen? Wie stellt er sich das nur vor? Dennoch auf eine Art glücklich und beeindruckt beschliesst sie, den Herrn, «der etwas einsam hinter einem beladenen Schreibtisch stand», nicht aus den Augen zu verlieren.

«Ein drolliges Ehepaar waren wir», erzählt Bettina Hürlimann in der Festschrift zu Martin Hürlimanns 70. Geburtstag, «denn der Verlag und die Zeitschrift Atlantis nahmen in unserem Leben neben den Kindern den grössten Raum ein». Familie und Verlag im gleichen Haus – da gab es auch «im persönlichen Leben fast nichts», was nicht mit dem Verlag zu tun hatte. «Unsere besten Freunde waren auch unsere Mitarbeiter. Wenn wir Silvester feierten, so waren alle Atlantiden versammelt, und der Vulkan, auf dem wir zwischen 1933 und 1939 sassen, war für Stunden vergessen.» Ein Bund mit Wermutstropfen, denn «der unermüdliche Verleger, Redaktor, Journalist und Photograph M. H. hat mir mein Leben lang den Menschen M. gestohlen. Nur dadurch, dass er mich ganz und gar voll dauernden Vertrauens in sein Berufsleben hineinnahm, wie es wohl selten in einer Ehe geschieht, versöhnte er mich mit dieser Tatsache und liess mich glücklich sein, förderte mich und machte mich zu dem, was ich bin».

Ein Arbeitspaar? Ein Paar für das Werk? Aus romantischer Sicht kann man fragen: Muss man ein Paar sein, um famos zusammenzuarbeiten? Manchmal schon. Bettina wollte mit Kopf und Herz und Hand stets eines: Verlegerin sein. Nicht bloss als Verlegerin arbeiten. Verlegerin sein. Sie sah darin ihre persönliche Bestform. Mit M. schaffte sie das. In einer Bücherwelt aufgewachsen, ahnte sie auch den Preis dieses Lebenstraums. Ihr Vater war der bedeutende Verleger Gustav Kiepenheuer. Und M.? Er bekam ungleich mehr als eine tüchtige Mitarbeiterin – eine masslos interessierte, ideenreiche, humorvolle Partnerin. Sie bereicherten gegenseitig ihr Dasein. Sie arbeiteten nicht nur zusammen, sie machten einander wechselweise besser. Die Ehe als Verwandlung – zu sich selbst.

Am 19. Juni 1909 kam sie in der Dichterstadt Weimar zur Welt. Bettina? «Ach wie reizend, wie Bettina Brentano, die Goethefreundin!» Später bewirkte die berühmte Namensvetterin gar «eine gewisse Identifikation im Geiste». Ihr Vater, Gustav Kiepenheuer, der Buchhändler, hatte hier 1908 eine Buch-, Kunst- und Musikhandlung übernommen und ein Jahr später einen Verlag gegründet. In diesem Reich mit Bücherregalen bis an die Decke erstieg Bettina die Leiter und schnupperte an den Werken, «die einen Geruch ausströmten, den nur gute Bücher haben, aus gutem Papier, mit Lederrücken und guter Farbe gedruckt». Immer musste sie an einem Buch zuerst riechen, bevor sie es aufschlug. Sie spürte bereits etwas vom Verlegerberuf, «der so besitzergreifend ist, dass er den Kindern nicht nur die Zeit, sondern auch manchmal das Herz des Vaters stiehlt». Den Papa beschrieb sie als «klein, blond, blauäugig, zierlich, später rundlich». Ein Auge war aus Glas, ebenso blau wie das andere. Dachte sie an ihn, sah sie ihn «eher beschaulich, rauchend im tiefen Ledersessel» – die Mutter Irmgard hingegen als «hochdramatische Vorleserin, gross, schlank, ausserordentlich elegant, dunkelhaarig, dunkeläugig, beweglich, aktiv». Bei «allen sozialistischen und sonstigen idealistischen Vorstellungen, die mit Macht in ihr Leben eindrangen», verleugnete sie «ihre grossbürgerliche Herkunft» nicht und gab «ihre Fähigkeit zu rechnen» nicht auf. «Irmchen» wollte sie genannt sein, die Tochter von Pastor Otto Funcke aus Bremen, einem der erfolgreichsten christlichen Volkserzähler des 19. Jahrhunderts. In der Erziehung, auch in der religiösen, herrschte im Haus Kiepenheuer denn auch nach wie vor die Pfarrerstochter.

1918 zog die Familie nach Potsdam, der alten Residenzstadt Preussens, in eine bürgerlich-altmodische Wohnung. Die Annehmlichkeit eines Hauses ersetzten ein kleines und ein grosses Hausboot. Dazwischen schaukelten ein Ruderboot, ein Kanu, ein Punt, zwei Segelboote und ein unsinkbares Ruderboot für die Kinder. Der Vater lehrte Bettina rudern, bevor sie richtig schwimmen konnte. «Das Havelufer mit den Booten war der … fast hochstaplerische Luxus unserer Kindheit. Es ersetzte Ferienreisen und half uns schutzlose Einsamkeiten zu bestehen. Nie hatten wir Geld und galten doch wegen der Boote und der Eleganz unserer Mutter als reiche Leute. Die Autoren aber erhielten das Letzte von meinem Vater. Das wusste ich.» Die Trennung der Eltern 1921, die Trennung vom geliebten Vater, war schmerzlich für die Zwölfjährige. Mit den jüngeren Brüdern, Karlotto und Wolfgang, «Wölfchen» genannt, lebte sie bei der Mutter. Diese gründete zusammen mit Hans Müller den «Müller & I. Kiepenheuer Verlag», edierte illustrierte Luxuswerke und schön gedruckte Klassikerausgaben, die Verlag und Familie über Wasser hielten. An Papier mangelte es nie. Als Tagebuch beschrieb Bettina Blindbände von Goethes Werken, die gerade vorbereitet wurden. «Bei uns war gestern ein grosser Musikabend mit 60 Leuten in unserer kleinen Wohnung. Thea van Doesburg spielte Klavier, Kurt Schwitters erzählte sehr niedliche eigene Märchen und trug eine ‹Sonate in Urlauten› vor, wovon ich den Sinn nicht ganz verstand. Hinterher war noch ein Ball, und ich tanzte zum erstenmal mit Erwachsenen.»

Befreundet mit dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe beauftragte Irmgard Kiepenheuer diesen mit einem Hausbau auf dem Grundstück, auf dem die beiden Hausboote einst verankert lagen. Die Pläne waren gezeichnet, die Steine geliefert, allein das Geld fehlte. Bettinas frühester Berufswunsch war Architekt; die Abenteuer um den gescheiterten Hausbau gehörten deshalb zu ihren lebhaftesten Erinnerungen. Irmgard fand für Verlag und Familie die «Fasanerie», einen klassizistischen Bau mit Turm aus dem Besitz der kaiserlichen Familie, erbaut vom Schinkel-Schüler Ludwig Persius, etwas verkommen, am Rand des prächtigen Sanssouci-Parks. Die gotischen Ställe beherbergten keine Fasane mehr. Aber drinnen wie draussen: fantastische Welten für Bettina und ihre Brüder. «Ich kannte unsere Drucker, interessierte mich brennend für die Autoren und knüpfte … Beziehungen zu denen, die ich besonders schätzte oder gar verehrte.» Wilhelm Furtwängler wohnte hier. Walther Meier aus Wädenswil belegte ein Arbeitszimmer. Er hatte in Berlin den Zürcher Orell Füssli Verlag vertreten, traf später in der U-Bahn zufällig Martin Hürlimann, den Freund aus dem Militärdienst, der ihm daraufhin die Redaktion der Zeitschrift Atlantis anbot. Auf zahlreichen Spaziergängen im Park brachte dieser ungeheuer gebildete Mann, der mitreissend erzählen konnte, der Gymnasiastin «alles nahe […] unter der moderneren Dichtung, was er zur Weltliteratur zählte».

Beziehungen knüpfen, Freundschaften pflegen, das konnte Bettina. Etwa mit Gertrud Jakstein, der Zeichenlehrerin. «Meine malerischen Produkte, obgleich ich zeitweise unbewusst dem Maler Nolde nacheiferte, waren das Eigenständigste, was ich damals produzierte. Ich war beim Malen ausserordentlich glücklich.» Jakstein ermutigte ihre Schülerinnen, Neues zu wagen, ein Marionettentheater zu bauen und aufzutreten. Bettina, hingerissen von Kleists Essay über die Marionetten und vom eigenen Spiel, war fest entschlossen, auch dieser Kunst nachzugehen. Sie hatte die Gabe, «mehr und tiefer zu sehen als andere», erinnerte sich ihre lebenslange Freundin Inge Bolle; sie habe Freundschaften geradezu gesammelt, sei spontan auf Menschen zugegangen, die ihr gefielen, ob ein Gärtner im Park Sanssouci, ein Verlagsautor oder eine einsame Frau. Befreundet war Bettina auch mit der Familie des jüdischen Bankiers Louis Hagen, eines grosszügigen Mäzens, «kulturbesessen auf vergnügliche Art». Irmgard war eine strenge Erzieherin. Beruflich oft auf Reisen, wollte sie sich auf die Kinder verlassen können. «Ich betete diese Mutter an, weil ich sie bewunderte und mich zudem nach Anlehnung und Vertrauen sehnte.» Vergeblich. Zu problembeladen, urteilte Bettina über sich, und nicht so attraktiv, wie die Mutter sich ihre einzige Tochter vielleicht vorgestellt hatte. Äusserlichkeiten waren Bettina egal; «vielleicht machte ich auch aus der Not eine Tugend, weil mir die Möglichkeiten, mich schön zu machen, fehlten». Eine solide Verbindung blieben die Bücher aus Mutters Verlag. So entstand ein Verhältnis, das ein Gemisch war «von starker Bindung an das alte Haus und allem, was sich darin abspielte, und einer Protesthaltung gegen eben dieses Haus und die Mutter».

Bettina las, schrieb Gedichte, studierte die Weltkunst, malte, zeichnete – und war bitter enttäuscht, als ihre Arbeiten für einen Platz in der Malklasse der Leipziger Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe nicht reichten. Also Schriftsetzer. Für ein Mädchen war diese Ausbildung 1929 nicht selbstverständlich. Erstklassige Fachleute lehrten in Leipzig alle grafischen Techniken. In der Akademie, damals europaweit die einzige Schule dieser Art, traf sich eine internationale Schülerschaft.

«Sehen Sie sich in der Welt um – und kommen Sie wieder.» Martin Hürlimanns Rat klingt nach. Eric Walter White, der Freund und Dichter aus dem Gymnasium, dank dem sie in Englisch brillierte, vermittelt ihr die Stelle als Privatlehrerin für seinen Bruder, der an Kinderlähmung erkrankt ist. Einen Monat nach ihrem Besuch im Atlantis Verlag reist Bettina Kiepenheuer also nach Bristol. Mit ihrer Fachliteratur, den liebsten Gedichtbüchern und einem Bündel Kleider im Strohköfferchen zwängt sie sich in den Drittklasswagen. Irmgard Kiepenheuer lässt die Tochter ziehen: Wenn sie schon keine gute Hausfrau werden wolle, solle sie wenigstens perfekt Englisch lernen. Bettina wohnt in Erics Elternhaus, dann bei Freunden, arbeitet halbtags in der Druckerei von Henry Hill, lernt Eric Gill, den Bildhauer, Illustrator und Schriftschneider, und Stanley Morison, «den lieben Gott der Schriftkunst», kennen. Die beiden stellen ihre relativ kurze Ausbildung «auf sichere Füsse». Auch in England herrscht Arbeitslosigkeit; ihr Antrag, die Stelle bei Henry Hill zu legalisieren, wird abgelehnt, innert drei Tagen muss sie das Land verlassen. So steht sie nach einem kurzen Englandjahr wieder auf dem Bahnsteig in Berlin, einen zusätzlichen Koffer in der Hand, gefüllt mit bibliophilen Büchern und einem ersten Abendkleid. «Niemand nahm gross Notiz davon, dass meine Welt um so viel bereichert und dass ich ein anderer Mensch geworden war.» Von ihrem Vater weiss sie, dass es allen Verlegern schlecht geht. Sie beginnt, Stenografie und Schreibmaschinenschreiben zu lernen, um ja nicht im Haushalt eingesetzt zu werden – und klopft «zagenden Herzens» ein zweites Mal beim Atlantis Verlag an, wo ihr Freund Walther Meier Lektor und Redaktor ist. Der Mann, der dann ihr Chef wird, «war ein eingefleischter, ja überzeugter Junggeselle und zwölf Jahre älter als ich. Er war ausserdem der einzige Mensch in meiner Umgebung, dem in jenen Jahren vor Hitlers Machtergreifung das Wasser nicht in irgendeiner Weise bis zum Halse stand. Ein sagenhaftes Zürich stellt da geistig und materiell einen beneidenswerten Hintergrund dar. Davon hatte ich aber keine Ahnung».

Sagenhaftes Zürich? Die schlossähnliche Villa auf dem Hügel, die blühende Brauerei, die dominante Mutter, der mächtige Vater, die weit verzweigte Familie, die legendäre Weihnachtsfeier? Martin Hürlimann, am 12. November 1897 geboren, hat noch die Friedenszeit vor 1914 erlebt, Kaiser Wilhelm II. die Zürcher Bahnhofstrasse hinauffahren sehen, das letzte Jahr der Grenzbesetzung 1914–1918 als Soldat mitgemacht und seither «an der nicht mehr abbrechenden Weltkrise teilgenommen». Gemäss der Familientradition hätte er Offizier werden sollen, er blieb aber Korporal. «Ich war Pazifist, glaube es auch heute noch zu sein, wenn mir auch bewusst ist, dass ich den heutigen Pächtern dieses Begriffs längst nicht genügen kann.» Die Mutter, Bertha Hürlimann-Hirzel, kam aus einer alten Stadtzürcher Familie, sie war eine starke Persönlichkeit, der Vater, Albert Heinrich Hürlimann, dritter Spross der Brauerdynastie, ein fürsorglicher, persönlich anspruchsloser Patriarch. Wieso er ein Jahr nach Martins Geburt auf einem der höchsten Punkte des Enge-Quartiers den prunkvollen «Sihlberg» mit der «herausfordernden Fassade» und den zwei Türmen bauen liess, konnte der Sohn nie ganz verstehen. Da gab es ein Wäldchen und einen Rebberg, einen Springbrunnen mit Bronzetieren, einen Hühnerhof und einen Gemüsegarten, der später einem Tennisplatz weichen musste. In der Nachbarschaft lagen die Güter der Bodmers und Landolts.

Hier wuchs Martin mit der jüngeren Esther und je zwei älteren Schwestern und Brüdern auf. Mit Gärtner, Hausknecht, Köchin, Stubenmädchen – «an dienenden Geistern war damals kein Mangel, die meisten gehörten Jahrzehnte zu uns». Am Esstisch herrschte strikte Ordnung: «Oben präsidierte der Vater, ihm zur Seite, mit Blick gegen die Officetür, dirigierte die Mutter. Die Sitzordnung folgte, auch als wir Geschwister später mit unseren Ehegatten einkehrten, stets der Rangordnung des Alters.» Abends durften die Kinder erst nach der Konfirmation am Familientisch essen. Die Sprösslinge erkundeten sonntags die Lagerkeller, stiegen in die Silos, knabberten Malz, besuchten die sechzig Pferde in den Stallungen, die schweren Belgier der Bierfuhrwerke und die eleganten Reitpferde, «die beiden Fuchse für die Equipage, mit der Mama zu Einkäufen und Besuchen in die Stadt zu fahren pflegte». Die Eltern verbanden in besonderer Weise «Traditionsbewusstsein mit offenem Sinn für die weite Welt», bereisten Anfang des 20. Jahrhunderts Ceylon und Indien, Japan – und kehrten von dort mit der Transsibirischen Eisenbahn via Moskau zurück. Die Sommerferien verbrachte die Familie in den Bergen oder am Meer.

Weihnachten, «Höhepunkt der ‹ewigen Zeit›, der einzige Tag, an dem der Salon mit seiner Rokokopracht … sich richtig belebte». Am späten Nachmittag an einem der Festtage versammelte sich die immer grösser werdende Familie – einige Jahre nach dem jüngsten Kind war auch schon der erste Enkel da – jeweils im «Boudoir». «Es wurden Verse aufgesagt, die neuesten Fertigkeiten auf dem Klavier, der Flöte oder der Geige produziert, bis dann der grosse Moment kam, die Flügeltür zum Salon sich öffnete und der mächtige Baum in seinem Lichterglanz vor uns stand. Hatte das Stubenmädchen aus Versehen die Rollläden hinuntergelassen, mussten sie schleunigst wieder hochgezogen werden: Weihnachten feierte man nicht im Verborgenen.»

Martin Hürlimann erinnert sich auch an frühe Demütigungen: Der Knirps, der noch in die Hosen machte, musste Mädchenröckchen oder die rauen Schandhosen anziehen. Für andere Vergehen wurde er eine Stunde lang in «die Kiste» verbannt, «eine Art transportabler Holzkerker», etwa doppelt so hoch wie der kleine Tunichtgut. Peinlich war ihm, von der Mama in extravagante Kleider gesteckt zu werden, einen Hut oder Anzug tragen zu müssen, den sie aus Paris oder London mitgebracht hatte. Als Sohn der Familie Hürlimann war er ohnehin abgestempelt und blieb es noch lange – «aha, einer von der Brauerei, Brauereibarone». Der Primarschule in der Enge folgte ein Zickzackweg zur Matura: Kantonsschule Zürich, Lyceum Alpinum Zuoz, ein halbes Jahr Privatunterricht im «Sihlberg», zurück an die Kantonsschule Zürich – kaum eingewöhnt, war wieder Schluss. Zu fabrikmässig, zu viele gesellschaftliche Anlässe und andere Ablenkungen, fanden die Eltern und schickten den Knaben in die Kantonsschule Frauenfeld. Dort schlug Martin endlich Wurzeln und fand Kameraden, dank denen er sich «in die Gesellschaft ausserhalb der Familie» integrieren konnte. Für den Maturaaufsatz wählte er als Einziger das Goethe-Zitat: «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.» Tanzkurse gehörten zur Bildung. An privaten Bällen wurde geübt. «Der Wettbewerb um die jungen Schönen brachte eine geheimnisvolle Erwartung in den Alltag, öffnete den ersten Spalt ins Reich des Eros. Man trug weisse Handschuhe, um nicht mit feuchten Händen an den duftigen Kleidern und den weissen Armen herumzutappen, und noch spüre ich den leisen Duft von Puder, Schweiss und Mädchen …»

Im Frühjahr 1917 immatrikulierte sich Martin Hürlimann an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, studierte 1920 in Leipzig weiter und fand im Institut für Kultur- und Universalgeschichte, dem ersten von der Universität unabhängigen deutschen Forschungsinstitut, genau das, was ihm vorschwebte: «Geschichte nicht als Spezialwissenschaft, sondern als Gesamtschau einer in ständiger Evolution befindlichen Vergangenheit mit all ihren politisch-militärischen, aber auch ihren kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen Komponenten und deren Wechselwirkung.» Die Arbeit an seiner Dissertation, «Die Aufklärung in Zürich. Die Entwicklung des Zürcher Protestantismus im 18. Jahrhundert», unterbrach er 1922/23 zugunsten einer Weltreise mit dem viereinhalb Jahre älteren Bruder Heinrich. Höhepunkt war der Aufenthalt in China. «Tut Kung Bluff. Das unvermeidliche Buch eines Weltreisenden» war rasch geschrieben. «Wir sind jung», erklärte Martin Hürlimann im Vorwort, «deshalb haben wir das schöne Recht, zu irren. Ich habe die Welt eigenwillig gesehen und will sie euch eigenwillig zeigen. Die Welt ist mannigfaltig und voller Widersprüche. Meine Erzählung wird mannigfaltig und voller Widersprüche sein. So wie mich das Erlebnis hin und her geworfen hat, wie es mich begeistert und abgestossen hat, will ich euch auch berichten. […] Im Zufälligsten möchte ich das Wesentliche erfassen, das, was uns selber etwas zu sagen hat – denn ich dachte in letzter Linie doch immer an mich und an euch zu Hause». Seine Unbefangenheit kam ihm dann später ebenso genierlich wie beneidenswert vor.

Zwei Fotos dieser Reise entschieden Hürlimanns Karriere: von einem Vulkan auf Java und von Segelschiffen auf dem Luang Ho, publiziert in Dame – damals eine der bestgedruckten Zeitschriften. Der Ernst Wasmuth Verlag, geleitet von den Brüdern Günther und Ewald Wasmuth, hatte eben die Bildbandreihe «Orbis Terrarum» lanciert. Beeindruckt von den Fotos boten die Verleger Hürlimann ein nächstes Projekt an. 1927 erschien «Frankreich» mit einer Einleitung von Paul Valéry, 1928 «Indien», 1929 «Ceylon und Indochina». Auch Zeitschriftenpläne gab es, der junge Journalist und Fotograf durfte sie verwirklichen. Im Januar 1929 erschien die Nummer 1 der Monatszeitschrift Atlantis mit dem Untertitel «Länder Völker Reisen». Die ersten 10 000 Abonnenten waren «ziemlich rasch» gewonnen. Hürlimann, nun Herausgeber und ständiger Verlagsmitarbeiter, beteiligte sich auch finanziell, übernahm Mitte 1929 die Funktion des Juniorpartners Ewald, der sich zurückzog – und damit das Projekt «Orbis Terrarum». Die «unentwegt wagemutige Produktion» führte zu finanziellen Engpässen. «Eine Erhöhung meines Einsatzes drängte sich auf. Mir wurde von Monat zu Monat unheimlicher zumute, denn eine Hergabe weiterer Mittel durch meine Angehörigen in Zürich liess sich auf dieser Basis nicht mehr verantworten.» So kam es, dass Hürlimann Ende 1929 mit «Orbis Terrarum» und Atlantis den Atlantis Verlag gründete und einen Teil des Wasmuth-Personals übernahm. Eltern und Geschwister beteiligten sich. Ein schwieriger Start. Die Wirtschaftskrise verschärfte sich rapide, die Lust am Bücherkaufen schwand. Der Jungverleger musste handeln, um nicht weiter Schweizer Geld in den Verlag stecken zu müssen, dessen Rücktransfer der deutsche Staat nie wieder gestatten sollte.

Hürlimann drosselte die Produktion und zog mit reduziertem Team in eine grosse Parterrewohnung, wo er sich auch privat einrichtete. Dann ergab sich – «ein wahrer Segen» – die Lösung. Der Zürcher Radiologe Hans Rudolf Schinz brachte Hürlimann mit seinem medizinischen Verleger Bruno Hauff zusammen. Durch diesen fand Hürlimann Unterschlupf im Bibliographischen Institut Leipzig. Der grosse Betrieb, längst nicht ausgelastet und froh um Druckaufträge, übernahm die ganze Produktion und Administration. Für das Gesicht von Atlantis – Programm, Werbung und Besuch der Buchhändler – hatte Hürlimann zu sorgen. Während er für manche Zürcher, was immer er auch tat, der kapitalistische Spross aus der Brauerei blieb, beurteilte man in Berlin den Neuling nach dessen Leistung: positiv und «überraschend einhellig». Für seinen Freund Ernst Roth, den Musikschriftsteller und Verleger, war «Orbis Terrarum» Hürlimanns «Motto und Erfüllung» seiner verlegerischen Tätigkeit, «die das Wissenswerte mit dem Sehenswerten verbindet». Seit Herbst 1928 lebte Martin Hürlimann in Berlin, an der Pommerschen Strasse in Wilmersdorf, im selben Haus wie Gustav Kiepenheuer, den er als begnadeten Verleger kennenlernte, mit einem «unerhörten Flair» für Schriftsteller, die wirklich etwas zu sagen hatten. «Mehr Freund der Autoren als Geschäftsmann, hat er sich für Heinrich Mann, Georg Kaiser, Bert Brecht, Joseph Roth, Ernst Toller und manchen andern eingesetzt, als dies in jeder Beziehung noch ein Wagnis bedeutete.»

Und dann, 1931, kommt «das reizende junge Fräulein Kiepenheuer» wieder, von dem er ab und zu eine Karte erhalten hat. «Mit dem Antritt ihres Volontariats konnten wir auch schon fast Verlobung feiern. Seitdem wurde sie die Mutter unserer vier Kinder, wusste unserem Heim eine eigene Note zu geben und blieb meine beste Freundin und Vertraute in allen Dingen, auch in unserer gemeinsamen Sorge um den Verlag, den sie gerade in einer kritischen Entwicklungsphase kennenlernte.» So rasant hat es Bettina Kiepenheuer nicht erlebt. Erst allmählich dämmert ihr, dass der weltreisende Schriftsteller und Fotograf, der per Hausboot durch China reiste, zu Pferd im Himalaja unterwegs war und nebenbei auch «Die Wunder Asiens» – einen abendfüllenden Stummfilm mit Musik – drehte, für sie mehr ist als «eine bewunderte Respektsperson». Da sie nicht als Sekretärin, sondern als schlecht bezahlte Volontärin arbeitet, ergibt sich ein umso freundschaftlicheres Verhältnis zur Geschäftsleitung. Mit Walther Meier und Martin Hürlimann isst sie oft im volkstümlichen Restaurant Aschinger. Aus diesen Mittagessen und den «Zuntz Selige Witwe»-Nachmittagen mit Sachertorte werden abendliche Einladungen ohne Walther Meier in ein russisches Lokal, wo die Volontärin erstmals Kaviar isst und Wodka trinkt. Bettina will «verzweifelt ausbrechen aus diesem Leben», studiert Stelleninserate, hofft, Hauslehrerin beim Deutschen Botschafter in Moskau zu werden – kurz, sie gerät in Panik. Martin verschwinde allzu häufig ins Ausland, meist zu irgendwelchen Festen nach Zürich, «wo eine sagenhafte und mächtige Familie, beherrscht von einer Königin von Mutter», residiere. «Der Vater, dessen bärtiges Porträt in Martins Arbeitszimmer hing, schien weniger mächtig, war es aber umso mehr.» Das alles ist ihr, deren Leben sich «eher auf schwankendem Grund» abspielt, fremd, ja unheimlich. «Die Tatsache jedoch, dass dieser Mensch eine kleine strohgedeckte Hütte an meinem geliebten Havelfluss besass, in Caputh, nicht fern von da, wo unsere Kinderflotte gelegen hatte und teils noch lag, und dass ich ihn dort im Skuller meines Vaters besuchen, ja spazieren rudern konnte, sollte dann unsere schwebenden Beziehungen in ein endgültiges Stadium bringen.»

Als es ernst wird, schickt Martin die Verlobte mutterseelenallein seiner Familie «sozusagen als Ansichtssendung» nach Zürich. Eine Schwiegertochter aus Deutschland gerade jetzt aufzunehmen, scheint etwas viel verlangt. «Nun, es war nicht mehr zu ändern.» Als Erstes solle sie Schweizerdeutsch lernen, schreibt Bertha Hürlimann nach Berlin. Bettina lernt es nie. Im Februar 1933 heiratet das Paar in der französisch-reformierten Kirche von Potsdam. Zahlreiche Freunde und Bettinas Schulfreundinnen feiern mit. Ihre Eltern sind da. Probst Funcke, der prominenteste Onkel, hält der «eher spärlich» erschienenen Schweizer Verwandtschaft eine glanzvolle Rede über die kulturellen Bande zwischen Deutschland und der Schweiz und schildert «Grossvaters spezielle Beziehungen zu Conrad Ferdinand Meyer». «Mit dieser Ansprache wollte er mich der neuen Verwandtschaft gegenüber aufwerten, was wohl nötig war.» Während der Hochzeitsreise geht das Reichstagsgebäude in Flammen auf. Einige Glückwunschtelegramme von Emigranten kommen schon aus Amsterdam. «Dennoch», hält Bettina fest, «waren wir glücklich und voll Zuversicht wie jedes jungverheiratete Paar. Wir waren zu zweit, hatten Löwenkräfte und Verlagspläne, die für drei Verlage genügt hätten». Der Ehemann hat auch auf der Hochzeitsreise seine Bücher im Kopf: Architektur, Kunst, Landschaft. «Sie wurde zu einer rechten Atlantis-Reise und warf einige Bildserien ab, über den Petersplatz Berninis und Roms Barockbrunnen, die weissen Kuppeln von Kairuan im französischen Tunis und die Wüstenstadt El Medinine auf dem Weg ins italienische Tripolis.»

Auch daheim in Berlin, auf Wochenendwanderungen in der Mark Brandenburg, reden sie über ihre Verlagspläne: die illustrierte Fontane-Ausgabe, das «Atlantisbuch der Musik», Ricarda Huchs «Römisches Reich Deutscher Nation», das «Atlantis Museum». «Zurück im strohgedeckten Häuschen kochten wir Gemüsesuppe aus den Erzeugnissen unseres Gartens (M. H.s Spezialität, zu der er drei Kochtöpfe benötigte). Ich machte gleichzeitig Kalkulationen am Küchentisch oder typographische Entwürfe für Titel und Umschläge. Das hatte ich gründlicher gelernt als das Kochen.» Als unpolitische Zeitschrift blieb Atlantis einigermassen verschont von der Zensur, und die Schweizer Nationalität verlieh den Mitarbeitern einen gewissen Schutz. Doch auch sie mussten sich nach den Sprachregelungen der Reichspressekammer richten. «Martin Hürlimann hat es verstanden, mit grossem Mut und Geschick und mit neuen klugen Redaktoren ‹Atlantis› noch eine Zeitlang als geistige Insel in der braunen Flut zu bewahren», erinnert sich Walther Meier am 70. Geburtstag seines Freundes. Er selbst, 1932 in die Schweiz zurückkehrt, hat mit dem Manesse Verlag (gegründet 1944) und der «Manesse Bibliothek der Weltliteratur» sein eigenes Lebenswerk geschaffen.

Ende Dezember 1933 kommt Barbara zur Welt – für die Eltern «ein ideales Lehrobjekt», rosig, rundlich, fröhlich, gesund und später humorvoll, ja witzig. «Ein wunderbarer Gegensatz zu jener dunklen Zeit, in der sie geboren wurde.» Nach einer Zwischenstation in einer altmodischen Berliner Wohnung ziehen Familie und Verlag an die Teplitzer Strasse im Ortsteil Grunewald. Die Villa zum Roseneck wird Treffpunkt von Mitarbeitern und Freunden, Dichtern und Illustratoren, Forschungsreisenden und Buchdruckern. Der Verlag hält mit einigen Erfolgen und einem kleinen Team den Zeiten stand. «Doktor» nennen sie Hürlimann respektvoll, «nicht nur, dass er den Mut hatte, aus der sicheren Schweiz in die Bombenangriffe nach Berlin zu fahren, sondern vor allem seiner oft gewagten Publikationen wegen, der Zeitschrift, der einzigen in Deutschland, die trotz allen Befehlen niemals ein Bild von Hitler oder seinen bösartigen Trabanten gebracht hat, die niemals den Krieg besang, die nie die geringste Konzession an den Nazigeist machte». Verlagslektor Richard Tüngel schildert «manchen gefährlichen Streit» mit dem Propagandaamt und zuletzt mit dem Sicherheitsdienst. «Nichts geschah, was Martin nicht bestimmte. Das wusste jeder, und das dankte man ihm.»

1934 stirbt Vater Hürlimann. «Fünfzehn Jahre sind uns noch vergönnt, während deren die Mutter im Sihlberg herrscht, so wie nur englische Romanciers alte Damen darzustellen vermögen. Das lange Weihnachtsmahl setzt sich fort, die Gesichter wechseln, auch aus Enkeln werden Persönlichkeiten, die bereits den Geschmack des Todes auf den Lippen erkennen und aus den leuchtenden Augen ihrer Kinder Mut schöpfen. Wir fühlen uns geborgen beim Mahl, das unser Ich zum Wir werden lässt.» Im Mai 1935 erweitert Regine die junge Familie in Berlin. Zum Geburtstag der zweijährigen Barbara zeichnet Bettina ein Buch über den Lauf der Sonne. Martin will noch eines dazukaufen – und bringt Susanne Ehmckes farbig-lustiges Bilderbuch «Bill und Bällchen» heim, entsetzt über das karge Angebot. Sie beschliessen, selbst Kinderbücher zu verlegen. 1936 erscheinen die ersten drei, darunter zwei mit Versen. «Eia Popeia», von Fritz Kredel illustriert, wird ein langjähriger Erfolg. Bettina malt weiter Bilderbücher, die nicht gedruckt werden, und lernt dabei vieles über die sprachliche und bildliche Gestaltung. Ans Weggehen mag sie nicht denken, sie glaubt an die Chance eines politischen Umsturzes. Martin, pessimistischer, eröffnet 1936 eine Filiale in Zürich: ein Büro, eine Sekretärin. «Man musste blind sein gegenüber allen Indizien, um nicht zu merken, dass Hitler seinem Krieg zusteuerte.» Im Spätsommer 1939 telefoniert er seiner Frau: «Pack die Koffer, ich hole Dich nach Zürich.» Die Mädchen sind bereits in einem Kinderheim in der Schweiz. Zwei Tage später steigt Bettina mit dem kleinen Christoph, am 4. März 1938 geboren, in einen der letzten fahrplanmässigen Züge und verlässt Berlin, «wo wir trotz aller politischen Wirren sechs Jahre lang ein glückliches und erfülltes Leben geführt hatten». Sie lässt die Freunde ihrer Jugend zurück, das Haus im Grunewald, den dunklen Havelfluss, die Kiefern- und Birkenwälder, das Häuschen in Caputh, die «Fasanerie» in Potsdam, viele, viele Bücher. Noch einmal kehrt Martin nach Berlin zurück, wo die Mitarbeiter den deutschen Verlag möglichst kompromisslos weiterführen. Über dem Wochenendhäuschen donnern die Kampfflieger, sein deutscher Ford wird von der Wehrmacht eingezogen. Als er dann im Völkischen Beobachter die Überschrift «Ribbentrop in Moskau» liest, weiss er, was das zu bedeuten hat. Am 23. August 1939 unterzeichnet der Reichsminister den Hitler-Stalin-Pakt.

Die Schweiz mobilisiert am 29. August die Grenztruppen, anderntags wird Henri Guisan zum General gewählt. Am 1. September marschiert die Wehrmacht in Polen ein, am 2. folgt dann die Generalmobilmachung der Schweizer Armee. Martin leistet Dienst an der Grenze, Bettina macht sich auf Wohnungssuche. «Wie war ich plötzlich allein im schönen Zürich. Selbst der eigene Mann sprach eine andere schreckliche Sprache und wurde Soldat in einer schrecklichen Uniform. Glücklich, die Kinder auf die sichere Insel Schweiz gerettet zu haben, hatte ich dennoch grenzenloses Heimweh.» Sie versucht, den Dialekt zu lernen, kauft in einem Antiquitätenladen einen Schreibtisch fürs Verlagsbüro, wo Erwin Jaeckle sie in die Geschäfte einführt. Seit Frühjahr 1939 arbeitet der Schriftsteller und spätere Chefredaktor der Tageszeitung Die Tat als Lektor und Verlagsleiter. Bettina findet an der Witellikerstrasse 9 in Zollikon ein «eher banales, aber romantisch an einem Waldbach gelegenes Haus», nicht weit von Feldern, Wiesen, Wäldern. Sie bepflanzt den Garten als «eifriger Soldat der Anbauschlacht», ängstigt sich um all jene, die ihr in den umliegenden Ländern nahestehen. Die Kinder werden schnell zu kleinen Schweizern, Bettina wird es im Geiste, nicht aber in der Realität von Sprache, Küche und allen «täglichen Gebräuchen». Eine Demütigung, als man ihr eine Verwandte zur Seite stellt, von den Kindern Tante Gritti genannt. «So bleibt man leicht in diesem Land, dem es bei allen prächtigen Eigenschaften nicht an einer gewissen Härte fehlt, ein wenig Fremdling.» Sie führt kein Haus à la «Sihlberg», aber Sohn Christoph schildert einen modernen Haushalt, inspiriert und geschmackvoll, auch unbekümmert, spontan und einfach. «Vater konnte um elf Uhr vormittags telefonieren, er bringe Gäste mit, selbst wenn Paul Sacher am Tisch sass, gab es halt Wienerli.» Martin Hürlimann präsidiert 15 Jahre lang Sachers Collegium Musicum, engagiert sich als Präsident der Gelehrten Gesellschaft Zürich, der Rietberg-Gesellschaft, des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbands. Er präsidiert den Verwaltungsrat der Theater AG, seit seiner Kindheit vom Zauber der Bühne fasziniert. Das Zürcher Stadttheater, das heutige Opernhaus, wurde laut Direktor Claus Helmut Drese in Hürlimanns letzten 26 Lebensjahren «zu einem der wichtigsten Anziehungspunkte seiner praktischen und spekulativen Phantasie».

Zurück in die Jahre des Zweiten Weltkriegs. Bettina stürzt sich in die Arbeit, verhandelt mit Druckern, Buchbindern, bald auch mit Autoren. «Mein Leben und Beruf waren eins.» Arbeitend lernt sie die Schweiz kennen. Albin Zollinger erschliesst ihr den Pfannenstiel geografisch und literarisch, Traugott Vogel lehrt sie am Buch «Regine im Garten» die Kunst der «Anbauschlacht». Mit dem Rad fährt sie zwischen Verlag und Haus, Büchern und Kindern hin und her: «Es war nicht mehr die Einheit wie in Berlin, und es war Krieg.» Am 24. Juni 1942 kommt Ueli zur Welt. 1943 zieht der Verlag von der Akazienstrasse ins «Haus zur Geduld» am Zeltweg. Max Frisch richtet die Räume so her, «dass sie zwar neu erglänzten, aber die Patina der Vergangenheit nur dünn verdeckt war».

Am 4. Dezember 1943 zerstört ein Luftangriff das Bibliographische Institut Leipzig mitsamt dem Hauptlager von Atlantis – bis auf zwei Mitarbeiter sind alle eingezogen; es ist das Ende des Berliner Verlags. Hürlimann übernachtet in seiner Fischerhütte. Am 15. Februar 1944 geht unmittelbar vor der Villa zum Roseneck eine Bombe nieder, reisst die Hälfte des Hauses weg und macht den Rest zur Ruine. Auf dem obersten Mauerstück flattert die Schweizer Fahne. Bettinas Bruder Wölfchen, der hier wohnte, hat sie in lebensgefährlicher Höhe gehisst. Am 20. Juli 1944 versucht eine Handvoll deutscher Offiziere, Hitler durch einen Staatsstreich zu beseitigen. Der Sprengstoffanschlag scheitert. Auch Adam von Trott zu Solz, 35-jährig, Diplomat und Widerstandskämpfer, ist an der Verschwörung beteiligt. Am 26. August wird er hingerichtet. Martin Hürlimann ist erschüttert. Als Angehöriger des Auswärtigen Amtes habe von Trott immer wieder seine schützende Hand über den Verlag gehalten. Ein paar Monate zuvor noch sei er in Zürich mit ihm an der Sonne gesessen: «Er meinte, es stünden Änderungen zum Guten bevor, Änderungen bis in die höchsten Stellen.» Am 27. November wird der mächtige Bau des Herder Verlags in Freiburg im Breisgau zerstört, wo Hürlimann 1943 ein Refugium bekam, um möglichst nahe an der Schweizer Grenze zu sein. Die Bomben vernichten die letzten deutschen Bestände seines Verlags; eine der beiden Sekretärinnen verliert ihr Leben.

Gustav und Irmgard Kiepenheuer haben es beide fertiggebracht, sich kompromisslos, wenn auch mühsam, durchzuschlagen. Mit Büchern «immer an der Grenze des gerade noch Erlaubten». Bettina sieht ihren Vater nicht wieder. 1945 kehrt er auf Einladung der Thüringer Regierung nach Weimar zurück. Ein gebrochener Verleger, nach zahlreichen Bücherverboten und Bücherverbrennungen; als Luftschutzwart in Berlin hat er schwere Verletzungen erlitten. Er stirbt 1949 und erhält «ein Staatsbegräbnis von russischen Gnaden». Sein Grab liegt im vornehmsten Viertel des Friedhofs, nicht weit von der Fürstengruft. Bettinas anfänglich so «schmerzliche Sehnsucht, die man Heimweh nennt, wich in dem Masse, in dem die neue Welt mich mit einem warmen Mantel der Geborgenheit und Sicherheit umgab. Zu diesem Mantel gehörte auch Martins Familie, die grossbürgerlich und gediegen, wohlhabend und tüchtig in der Welt Zürichs wirkte». Die Zeit des Wiederaufbaus des völlig mittellosen deutschen Verlags in Freiburg sind die schwersten und kämpferischsten Jahre. Atlantis erscheint von September 1944 bis April 1950 in Zürich, dann wieder in Freiburg. Der Zürcher Verlag konzentriert sich auf Schweizer Autoren, publiziert Albin Zollinger und Meinrad Inglin, Robert Faesi, den jungen Max Frisch, Otto Frei, Erwin Jaeckle, Cécile Lauber, Cécile Ines Loos, Max Rychner, Emil Staiger.

Nach dem Krieg treffen sich in Zollikon Freunde und Autoren aus aller Welt. Richarda Huch, Oskar Kokoschka – «eine Art Hausheiliger» –, dessen Buch «Spuren im Treibsand» bei Atlantis erscheint. Benjamin Britten ist gern hier, Bettina übersetzt «The Little Sweep. Let’s Make an Opera» ins Deutsche, eine Kombination aus Theaterstück und Kinderoper. Strawinsky sitzt ebenfalls mit am Tisch, 1964, als er «L’histoire du soldat» im Opernhaus probt und Atlantis seine «Gespräche» veröffentlicht. Wilhelm Furtwängler, der im Zweiten Weltkrieg auch in der Schweiz dirigierte, ist Gast seit Jahren, eine Freundschaft, die viele Krisenzeiten überdauert hat. Nachdem die eidgenössische Fremdenpolizei im letzten Kriegswinter kein Gehör hatte für Furtwänglers Asylgesuch, stellte Martin Hürlimann, unterstützt von weiteren prominenten Schweizern, im Namen des Freundes einen Antrag, betonte seine apolitische Haltung und seinen Einsatz für jüdische Musiker und Freunde. Ausserdem gehöre er «zu den wenigen zeitgenössischen Künstlern von ganz überragender internationaler Bedeutung […], die zu beherbergen und anständig zu behandeln unser Land sich glücklich schätzen darf». Die empörten linken Parteien demonstrierten, intervenierten und erreichten im Februar 1945 in letzter Minute ein Verbot seiner Zürcher Konzerte, in Winterthur gab es Krawalle. Die Fremdenpolizei lehnte den Asylantrag erneut ab. Furtwängler beschwerte sich – mit einem Attest von C. G. Jung, der ihm eine «psychogene Depression» diagnostizierte und einen «Kuraufenthalt in der Schweiz» empfahl. Was Bundesrat Eduard von Steiger bewilligte, sofern er den kranken Mann spiele und sich still halte. Ende 1946 wird Furtwängler in Wien und Berlin von jedem Naziverdacht freigesprochen, will aber, entgegen seinen patriotischen Erklärungen, in der Schweiz bleiben – und bleibt es auch.

Am liebsten spricht Martin Hürlimann über Musik. Seit der 4. Primarklasse spielt er Geige. Erwin Jaeckle bringt ihn mit Emil Staiger zusammen, für den das Klavierspiel «fast ein Nebenberuf» ist. Schliesslich ergibt sich ein Quartett mit dem Cello spielenden Arzt Léon Oswald und dem Geiger Thomas Ganz, der in vierter Generation die Firma Foto Ganz führt. «Sie spielten jede Woche», erzählt Christoph Hürlimann, «im Lauf der Jahre alle Haydn-Quartette». Die Kinder schliefen dabei selig ein, die Frauen sassen im Nebenzimmer, nachher trank man zusammen ein Glas Wein. Der Vater habe, mit Geige oder Bratsche, auch gern in anderen Ensembles ausgeholfen. Christoph Hürlimann erzählt – ich höre zu, gebannt von einem grossen Bild des französischen Postbeamten Louis Vivin. Ein Erbstück, nicht das einzige. Die Geschichte dahinter? Hürlimann arbeitete an seinen Büchern über französische Kathedralen und französische Malerei, begegnete 1934 in Paris dem deutschen Kunsthändler Wilhelm Uhde, der Anfang des 20. Jahrhunderts Bilder des noch unbekannten Picasso gekauft und die naiven Maler Henri Rousseau und Louis Vivin entdeckte hatte. Bezaubert von Vivin, erwarb Martin Hürlimann ein paar Werke – und publizierte 1935 Uhdes «Bildnis eines Frühvollendeten», die Hommage an seinen Lebenspartner, den Maler Helmut Kolle. Von Hitler als Förderer entarteter Kunst ausgebürgert, überlebte Uhde den Zweiten Weltkrieg in Südfrankreich, von den Deutschen verfolgt, von den Franzosen verhaftet. Hürlimann «blieb für ihn bis zum Kriegsende die einzige Verbindung mit der Aussenwelt, auch die einzige Quelle einer bescheidenen Hilfe». Sein Vater sei kein Sammler gewesen: «Bilder bleiben wie Bücher aus einer menschlichen Begegnung haften, man nennt sie sein eigen und gedenkt des Freundes, der sie einem erschlossen hat.»

Die Tage in Uerikon, im Hürlimann’schen Ferienhaus, sind meist unbeschwert: Feste der Kinder, Feste der Erwachsenen, Quartettabende. «Alle, die wir gern hatten, führten wir hierher», sagt Bettina Hürlimann. Nirgends seien die Kinder den Eltern gegenüber so aufgeschlossen gewesen wie an diesem Ort. «Mir selbst war dies alte Haus am Zürichsee die wirkliche zweite Heimat. An den Wänden erinnern meine eigenen Aquarelle an die wässrige Havellandschaft der Jugend. Wenn es hier ganz neblig ist, verschmelzen beide Landschaften meines Lebens.» Abends singt sie die Kinder in den Schlaf. «Kommt ein Vogel geflogen», ihr liebstes Lied, wächst auch Tochter Regine ans Herz: «Ein Lied, das mich jedes Mal froh und traurig zugleich machte, wenn sie es sang».

Kommt ein Vogel geflogen,

setzt sich nieder auf mein’ Fuss,

hat ein Zettel im Schnabel,

von der Mutter ein’ Gruss.

Ach, so fern ist die Heimat,

und so fremd bin ich hier;

und es fragt hier kein Bruder,

keine Schwester nach mir.

Hab mich alleweil vertröstet

Auf die Sommerzeit;

und der Sommer ist kommen,

und ich bin noch so weit.

Lieber Vogel, flieg’ weiter,

nimm ein’ Gruss mit und ein’ Kuss,

denn ich kann dich nicht begleiten,

weil ich hier bleiben muss.

Die Sparte Kinderbuch liegt lange Jahre als «kleine grüne Wiese in einer Riesenlandschaft, die fremde Länder mit fremden Göttern umfasste, auch heimische Literatur und vertraute Gegenden, Welten der Musik und des Geistes, ja zeitweise auch der Politik». Bettina Hürlimann betreut Mitte der 1950er-Jahre noch Emil Staigers ersten Goethe-Band, dann ist Schluss mit ihrer Existenz als «Mädchen für alles», als linke Hand des Chefs; sie wird Verlegerin bei Atlantis – «der Traum meines Lebens», dafür hat sie sich vor Jahrzehnten anstellen lassen. Ihr Kinderbuchprogramm blüht und wächst. Bettina spricht übrigens meist in der männlichen Form von sich als Typograf, Verleger, Hersteller. An der politischen Lage der Frau interessiert sie vor allem die sogenannte Chancengleichheit. «In meinem Leben ist mir der schöpferische, der erfinderische Mensch, gleich ob Mann oder Frau, immer am nächsten gestanden, wobei sich das Erfinderische auf viele Arten manifestieren kann, selbst bei Frauen, die ausschliesslich Mütter und Hausfrauen sind.» Es habe sie nie gestört, zum «schwächeren» Geschlecht zu gehören; «wir sind dafür in der Mehrzahl, sind animalischer und dadurch der Natur näher. Wir setzen die Kinder in die Welt und wachen im ersten Jahrzehnt weitgehend über ihr Leben, auch über die männlichen, und das gibt uns eine Machtposition, die durch kein politisches Recht ganz ersetzt werden kann».

Daniel Bodmer, seit Kindertagen mit der Familie Hürlimann verbunden, tritt 1962 in den Atlantis Verlag ein; gesucht wird nicht nur ein neuer Lektor, sondern auch ein möglicher Nachfolger. Martins Art zu fotografieren beeindruckt den jungen Assistenten, das «untrügliche Gefühl, im richtigen Augenblick das Richtige zu sehen». Auch dessen gründlich vorbereitete und absolut zuverlässige Arbeit, die immer wieder aufgelockert wird durch rasches Improvisieren und das oft geradezu kühne Nichtbeachten jeder Genauigkeit, «durch eine gleichsam künstlerische Art, nur im Grossen zu sehen und zu gestalten», fasziniert Bodmer. Ende 1966 gibt Martin Hürlimann die Leitung des Verlags ab; Bettina verantwortet weiterhin die Sparte Kinderbuch. Sie ist auf diesem Gebiet längst eine weltweit bekannte Spezialistin – ihr Standardwerk «Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten», 1959 erschienen, ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. «Pflanzt ein Gefühl für die Schönheit in das Herz der Kinder!» heisst einer ihrer Merksätze, andere sind: «Sentimentalität bedroht die Kinderliteratur.» – «Kinder sollen nicht nur Automarken, sondern die Natur kennenlernen.» – «Das Kind braucht in seinen Büchern das Übernatürliche, Märchenhafte, wie die Kirche den Teufel.» – «Comics fördern den Analphabetismus in einer Welt, die ihn fast ganz abgeschafft hatte.» Ueli allerdings, der eigensinnige Jüngste, das Sorgenkind, rebelliert gegen die klassische Kunst- und Bücherwelt der Familie, lebt in der «Mickey-Mouse-Sphäre» seiner Freunde, scheitert an hohen künstlerischen Zielen, flieht in eine Scheinwelt und stirbt nach einer schweren Krankheit 1979. Für seine Schwester Regine Schindler-Hürlimann ist «die Frage nach Versagen und Schuld in uns allen immer wieder da, wenn wir an ihn denken».

1941 schon hat Bettina Hürlimann in Zürich eine internationale Kinderbuchausstellung organisiert und Vorträge gehalten. Fasziniert entdeckt sie im illustrierten Kinderbuch einen Zweig der modernen Kunst. «Wie kam es eigentlich, dass diese sogenannte Kinderbuchwelt mich wie eine Hülle umgab, wie ein eigenes Haus, ja mit mir identisch wurde, ohne dass ich das eigentlich wollte?» Das Interesse am Kinderbuch teilt sie mit vielen. Ihr Talent, Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen, nutzt sie im Dienst einer völkerverbindenden Kinderliteratur, baut nach dem Krieg mit an der Internationalen Jugendbibliothek (1949 von Jella Lepman gegründet), errichtet 1953 mit Lepman, Lisa Tetzner, Kurt Held und anderen das Internationale Kuratorium für das Jugendbuch IBBY. Sie staunt am Eröffnungskongress über die unbekannte Dame, die nach einem pädagogischen Referat aufsteht und sagt: «Es gibt keine Dichtung für Kinder oder für Erwachsene, es gibt nur Dichtung!» Es ist Pamela Travers, die Autorin von «Mary Poppins» – seit diesem Tag ein treuer Gast bei Hürlimanns. Bettina freundet sich mit Astrid Lindgren an, setzt sich für «Pippi Langstumpf» ein, das von Pädagogen und Eltern «abgelehnt, ja bekämpft» wird. Sie wirkt als Pionierin auf dem Gebiet des Sachbilderbuchs, hat aber auch ein Gespür für originelle Fabulierkunst und zeichnerische Begabung. Ausserdem ist sie Mitglied der Jury für die besten Kinderbuchillustrationen – und sammelt leidenschaftlich Kinderbücher aus aller Welt mit den Schwerpunkten Robinsonaden, Märchen, Sachbücher.

Einmal, nach Martins Rückkehr von einer Frankreichreise, hat Töchterchen Barbara entzückt den ersten Band von Jean de Brunhoffs «Histoire de Babar» (1931) aus dem Koffer gezogen. Die Babar-Bücher schufen «einen neuen Massstab für das moderne künstlerische Bilderbuch». Wie ihre Mutter malt auch Barbara Bilderbücher. «Sie zeigte so viel Sinn für das Wesentliche, dass ich beglückt war, an einem meiner Kinder verwirklicht zu sehen, was ich mir selbst als Fähigkeit gewünscht hätte. Sie nahm die ganze weite Welt, die Ironie, ja ein bisschen Satire und Nonsens in ihre Darstellungen hinein, als das weder im Bilderbuch noch in der Kinderzeichnung schon üblich war.» Oskar Kokoschka, der die Zeichnungen der damals Zwölfjährigen sah, beschwor die Eltern, dem Kind gute Farben und gutes Papier zu geben. Die Entwicklung dieser Tochter, die, noch keine vierzig Jahre alt, 1972 im fernen Caracas stirbt, ist der Mutter in vielem «Fortsetzung, Anregung und Belohnung» zugleich. «Einst der fruchtbare und kostbare Boden, auf den unsere ersten verlegerischen Anstrengungen fielen, hat sie dann das Erschaute merkwürdig verwandelt weitergegeben.» Bettina Hürlimann ist fast fünfzig, als sie Europa auf den Spuren des Kinderbuchs erstmals verlässt. Diesen «wunderbaren und lehrreichen Abenteuern» seien mindestens 35 Jahre des Fernwehs vorausgegangen, 26 Jahre an der Seite eines Mannes, dessen Beruf das Reisen war. «Die Welt aus zweiter Hand zu erleben und manchmal sogar zu erkennen», habe ihre Sehnsüchte noch verstärkt.

1964, im 36. Jahrgang, fusioniert Atlantis mit der Kulturzeitschrift Du. Drei Jahre später lassen illustre Gäste am 70. Geburtstag das Leben des Verlegers hell aufleuchten. Er habe sich leidenschaftlich mit dem Verlag identifiziert; Theo W. Dengler erinnert an die enge Hausgemeinschaft zwischen Familie und Verlag in Berlin, an eine «Atmosphäre selbstverständlicher Zusammengehörigkeit, die auf Gedeih und Verderb die gemeinsame Arbeit bestimmte». Erwin Jaeckle dankt «dem ungeduldigen Lehrer, dem angesengt Versengenden der Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit, dem ‹unvermeidlichen› Weltreisenden, dem kargen Zürcher, ehrlichen Forscher an Sachen um der Sache willen, dem Landschaftsverwurzelten mit dem herausfordernden Pflaumenbaum im mütterlichen Seegarten, dem bedachten Gastgeber, dem ungehalten Vorauseilenden, dem Bewohner des Erdkreises, dem Zwingli-Asiaten, dem Bruder Heinrich Pestalozzis. […] Hürlimann setzte Ziele, regte an, gab Ahnungen Gestalt. […] Er war ein glanzvoller Journalist, ein chinesischer Unterhändler im Dienste seiner Zeitschrift, ein fingerfertiger Geistesbesessener. Er hätte dies oder anderes tun können. Alles mit Rang, alles aufreizend, immer wieder festlich versöhnend und einladend. Mir imponierte er. Mit so viel Händen und Sinnen arbeiten zu können, rauhte auf, reizte an, förderte und forderte mehr. Da fieberte alles zwischen Freundschaft und Befehl, zwischen Entwurf und Vermögen. Hatte Kräfte – Kraft. Das fühlte jeder».

Am 7. Februar 1971 wird nach einer eidgenössischen Abstimmung das Frauenstimmrecht eingeführt. Am 23. September zeichnet der Zürcher Stadtpräsident, Sigmund Widmer, das Ehepaar Hürlimann-Kiepenheuer für «kulturelle Verdienste» aus. Das Tonhalle-Quartett spielt Beethoven und Honegger. Sie habe Glück, meint die Geehrte, «vielleicht schauten Sie gar aus nach einer weiblichen Person» – und äussert sich beinahe unterwürfig: Sie habe den Worten ihres Mannes nicht viel hinzuzufügen, doch viel mehr zu danken, «denn um meiner bescheidenen Verdienste willen allein wäre ich nie zu solchen Ehren gekommen». Wahrscheinlich freue sie sich mehr als ihr Mann über die gemeinsame Auszeichnung, «weil wir wirklich zusammen gearbeitet haben. Und nur durch dieses Zusammen war es mir möglich, den Beruf, in dem ich seit meiner Kindheit aufwuchs, den ich von der Pike auf lernte, den ich liebte, fast ein Leben lang auszuüben». Martin Hürlimann kontert: «Der Mitarbeiter, dem ich den grössten Dank schulde, ist jene Tochter eines Verlegerkollegen, die mich 1930 als junges Mädchen in meinem kaum gegründeten Verlag an der Oranienstrasse in Berlin aufsuchte und die dann später als meine Lebensgefährtin alle Mühsale einer aus den Fugen geratenen Zeit überwinden half.» Er freut sich, dass der Stadtrat auf den «ebenso originellen wie verblüffend angemessenen Einfall» gekommen ist, «diese meine älteste und treueste Mitarbeiterin» mit ihm gemeinsam zu bedenken, die beiden Gewichte in dieselbe Waagschale zu werfen. Bettina habe Eigenes geleistet, das sie mit niemandem, auch nicht mit ihm, zu teilen habe. «Aber nicht minder zählen für mich alle die vielen grossen und kleinen, nach aussen kaum sichtbaren Dienste an der Sache, die wir ein Leben lang gemeinsam verfolgt haben. Der Verleger ist ja vor allem auf das Gespräch angewiesen, und glücklich der Verleger, bei dem dieses fruchtbare Gespräch zwischen Gleichgesinnten, aber durchaus selbständig Denkenden mit dem Ehepartner stattfinden kann, besonders wenn dieser den Verlegerberuf in all seiner dornenreichen Vielseitigkeit gewissermassen schon mit der Muttermilch aufgesogen hat.» Emil Staiger rückt die «unbeirrbare Sachlichkeit» des Ehepaars ins Zentrum seiner Laudatio, bemüht, beiden gerecht zu werden; beide hätten in «freier Gemeinschaft ihre eigene Individualität zu behaupten gewusst». Dass der Reichtum des Verlagsprogramms, «dieses Nebeneinander so vieler Gebiete, die scheinbar nichts miteinander zu schaffen haben, doch nie zur Charakterlosigkeit führt, dass alles sich auf schwer fassbare, aber unverkennbare Weise als zusammengehörig darstellt und von dem Siegel eines Geistes, einer Persönlichkeit geprägt ist. Dies dürfte denn doch wohl die Persönlichkeit Martin Hürlimanns sein».

1972 wird der Atlantis Verlag verkauft, keines der Kinder möchte das Werk der Eltern weiterführen. Regine Schindler-Hürlimann, die Germanistin und Expertin für Kinderbibeln, verheiratet mit dem Theologen und Kirchenhistoriker Alfred Schindler, schreibt religiöse Kinder- und Jugendbücher und trägt einen theologischen Ehrendoktor. Christoph Hürlimann wirkt ab 1964 als Gemeindepfarrer in Kappel am Albis. Für das Kloster baut er, unterstützt von seiner Frau, das Haus der Stille und Besinnung auf, das er von 1988 bis 1998 als Theologe und Gastgeber leitet.

Was nun? Martin Hürlimann baut 1972 die Casa Barbara in Samedan, denkt dabei an einen Rückzugsort für seine Lieblingstochter, die jedoch im selben Jahr stirbt. Im Engadin schreibt der Verleger später an seiner Autobiografie, «Zeitgenosse aus der Enge». Er verspüre keinen Drang zu Konfessionen; es gebe eine private Sphäre, die er weder bei sich «noch bei andern verletzt wissen möchte». Sich selbst charakterisiert er so: «Als Zeitgenosse glaube ich über eine repräsentative Durchschnittlichkeit zu verfügen: Ich falle nicht auf, werde oft mit anderen Leuten verwechselt, in fremden Städten fragt man mich auf der Strasse nach dem Weg, und als ich mir in Pamplona eine Baskenmütze gekauft hatte, lief meine eigene Frau an mir vorbei, weil ich unter der Tarnkappe einer der herumstehenden Basken geworden war.» Bettina stellt er vor als «Hausfrau, Herstellerin, Lektorin und Autorin, mein ältester, treuester, liebster Freund und Mitarbeiter – ob wir es uns immer leicht gemacht haben, das, lieber Leser, bleibt Privatsache».

Freund? Mitarbeiter? Sagt das der Junggeselle, der er auf seine Art lebenslang geblieben ist? Der Abenteurer, der Frau und Kinder auf Platz zwei verweist? Ueli, der Jüngste, habe am meisten darunter gelitten. Für Sohn Christoph äusserte sich die Liebe der Eltern «unterschwellig». «Sie waren immer zärtlich zueinander. Der Vater konnte auch ironisch sein, die Mutter blieb ihm jedoch nichts schuldig.» – Tochter Regine erinnert sich an «ein so intensives, ein so selbstverständliches, aber doch aussergewöhnliches Geben und Nehmen zwischen den beiden, dass es nicht beschrieben werden kann» – und betont, dass ihre Mutter, «dieses ‹Kind›, auch das erwachsene Kind, immer wieder ihren Mann auch als väterlichen Beschützer brauchte und wollte und bei ihm ein Stück jener Geborgenheit nachholte, die sie in der Kindheit vermisst hatte – ein äusserer und innerer Rückhalt, ohne den wohl ihre grosse Aktivität nicht möglich gewesen wäre».

«Die Jahre werden kürzer, der Film läuft schneller» – auch für Martin Hürlimann. «Weltwenden nützen sich ab, aber die Weltneugier hält mich weiter wach.» Die nicht ersehnte Musse beschränke sich auf ein erträgliches Mass. Bettina sei unverdrossen hinter dem Unkraut her, stöbere immer neue Robinsonaden auf und lasse kein neues Buch von Frisch aus. «Bücher, immer wieder Bücher. Und dann ist es wieder da, das lange Weihnachtsmahl.»

In ihren Aufzeichnungen skizziert Bettina Hürlimann jedes ihrer «Sieben Häuser» als Zentrum eines Lebenskreises. Das achte Haus ist die Chesa Barbara, im neunten, dem Zürcher Neumünster-Spital, liegt sie lange vierzehn Monate. «Kann man im Paradies lesen?», fragt sie ihre Tochter Regine und meint: «Hier ist es so dunkel; wir brauchen mehr Licht.» Es ist der 8. Juli 1983, blendend heller Nachmittag, ihr letzter Nachmittag. Sie möchte das Märchen von den Sterntalern nochmals hören – und über das Buch streichen: «Fritz Kreidel, eine schöne Ausgabe.»